|

|

| |

| |

目次

|

01外観・入口展示

05地学

30郷土資料館入口展示

31自然と風土

32八雲町の四季

33鯨骨

100考古展示

110先史時代

111貝塚断面

112旧石器時代

114上八雲遺跡群

120旧石器時代の石器

123細石刃核

|

200縄文時代

211八雲の生い立ち

215石器の作り方

220縄文土器

223早期

225前期

227中期

230石製品

231家形石製品

233土器文様

235石器

240祭祀具

250遺跡発掘

260後・晩期の土器 |

300続縄文時代

400擦文時代

500アイヌ時代

520アイヌの人達のくらし

530アイヌの人々の信仰

540道具

600開拓期

611山越内の賑わい

611山越内の賑わい

614尾張徳川家の開拓

630暮らしの道具

641八雲鉱山

642八雲の産業

670八雲の四季

|

|

|

|

| |

01外観・入口展示

八雲町郷土資料館には前後三棟あります。

手前側には、八雲町木彫り熊資料館、次に渡り廊下でつながった八雲町郷土資料館があります。三棟目は郷土資料館収蔵庫です。

北海道みやげと言えばかつては木彫り熊が有名でした。これは、八雲町が発祥で、その最初は、八雲に入植した徳川藩士の冬の内職に

ヨーロッパ寒冷地農業の視察旅行した徳川慶喜が持ち帰った熊の木彫りから提案したものであることは有名です。

ちなみに、ロシアのマトリョーシカ人形は、日本のまねで、今では日本製の人形は見かけません。完全に取られてしまいました。

何でも取るのが好きなロシアですが、日本の人形はどんなだったのでしょう。

その奥に、八雲町郷土資料館があります。

|

アイヌが作った丸木舟(チプ)

ここに展示している船は、 丸木舟です。 アイヌ語で『チプ』といいます。製作者はユーラップアイヌの椎久年蔵といわれており、遊楽部川 のサケマスふ化場にて昭和期には使われていました。 原材料となった 木は特定できていません。 船底がブリキで補修されたり、船体外側に みずいろのペンキが塗られていますが、

これは昔あったイベント「ユ ーラップ川下り」 に使われた際に施されたものです。

明治の半ばころまで、このあたりの河川には橋がなく、 昔からアイヌの船頭による丸木舟での川渡しが行われていました。 船頭は立って乗り、長い棒で川底を押して進みました。

橋が架けられて川渡しが必要なくなった後は、サケのふ化事業にて採卵のためにサケを捕獲するのにも使われました。

椎久年蔵が製作した丸木舟は、 他に市立函館博物館や北海道大学植 物園北方民族資料館にも収蔵されており、 北方民族資料館所蔵の大正期に作られた丸木舟は、

国の重要有形民俗文化財に指定されています。 |

丸木舟 |

|

|

|

|

|

アイヌが作った丸木舟 |

|

ユウラップ川渡しの図 |

遊楽部川のウライ(簗)による鮭捕獲風景

|

センノキ巨木 |

|

|

| |

| |

05地学

|

渡島半島の生い立ち

下に記述 |

セイウチの化石

下に記述 |

アシカ・センウチ・アザラシの違い

下に記述 |

野牛の右角の化石

(後出)2万2000年前

下に記述 |

瀬棚層の貝化石

下に記述 |

渡島半島の生い立ち

渡島半島の歴史は、いくつかの時代に大きく分けることができます。

渡島半島の生い立ち

|

|

| 年代 |

どうような時代だったか |

地層 |

| 3億~1億4000万年前 |

最初の海の時代 |

|

| 1億3000万~3000万年前 |

陸地の時代

日本はまだ大陸の一部 |

|

| 2000万~1200万年前 |

日本海ができる。

暖かい時代で、 北海道では浅い海が広がる |

訓縫層 |

| 1200万~500万年前 |

水深1000メートル以上の深海底時代 |

八雲層 |

| 500万~130万年前 |

少しずつ浅くなり、陸が出来はじめる。

火山活動が活発化。 |

黒松内層

(セイウチの絵) |

| 120万~60万年前 |

また低いところを中心 瀬棚層に海が広がり始める。

氷河期と間氷期 (氷河期と氷河期の間の暖かい時期)が繰り返す |

瀬棚層

(帆立貝の絵) |

| 50万年前 |

海や陸が現在の形に近くなる |

|

| 40万年~2万年前 |

温暖な時期。

何度か氷河期と間氷期を繰り返す |

|

| 2万年~1万年前 |

ヒトが生活を始める |

(バイソンの絵) |

| 1万年前~現在 |

最後の氷河期時代を終え、 現在は間氷期 |

|

|

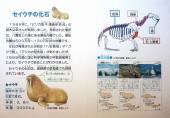

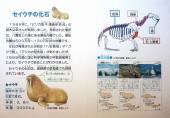

セイウチの化石

セイウチの化石

|

| |

セイウチの化石

1986年に、「ピリカ海牛調査研究会」の稲木弘幸さんが発見しました。 発見された場所は、八雲町上の湯にある黒松内層でした。黒松内層は500万年~130万年前の地層です。

化石が発見された当初は「ハ虫類説」 や「クジラ説」、「アシカの祖先説」がありましたが、1999年頃に国立科学博物館の甲能直樹博士により、 セイウチであることがわかりました。

セイウチの化石は、 長野県や群馬県でも発見されています。

セイウチ

海岸や氷山に大群で住む。

体長 : 3.8m

体重 : 3000kg

長い牙で海底を掘り、貝を探し出して食べるよ!

* 『学研の図鑑 動物』より

肋骨 椎骨 |

|

豆知識 (『学研の図鑑 動物』より)

3種類のちがい

アシカ・センウチ・アザラシの違い

|

|

|

アシカ

アシカのなかまは、地上を歩く

のが最もうまい。 歩くときは、 外

側に向いている前あしを前方に向

け、後ろあしを体の横にそえるよ

うにして、体をささえて移動する。

泳ぎ方はバタフライだ。

前あしで体をささえ、

腹をひきずらない。

泳ぎはバタフライ型 |

セイウチ

セイウチは,アシカとアザラシ

の中間の姿をしている。 地上を歩

くときはアシカと同じように,

4本のあしで体をささえて移動す

る。 後ろあしは指の間がつながり、

ひれのようになっている。

アシカに似ているが、

腹をひきする。

泳ぎはバタフライ型 |

アザラシ

アザラシはイモムシのような姿をしている。 地上を歩くときは後ろあしをうかして、前あしだ けで体をひきずって進む。泳ぐと きは,前あしと後ろあしをこうご

に動かして, クロールのような形 になる。

後ろあしを浮かし、いもむしのように進む。

泳ぎはクロール型 |

|

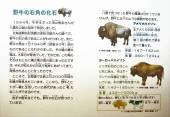

野牛の右角の化石

野牛の右角の化石

(後出)2万2000年前

|

|

野牛の右角の化石

1994年、中学生だった浅山悟志さんが八雲町山越の海岸で発見しました。

北海道開拓記念館の赤松守雄さんの調べで、野牛の右の角であることがわかりました。 また、野牛の角は1万7940年 (前後90年) 前のものであることもわかりました。

その頃の噴火湾は、大部分が陸地でした。 そのため、 この角の化石はもともと噴火湾の海の底にあったのですが、それが何らかの方法で海岸にあがってきて、発見されることになったのです。

ところで、 北海道では約2万2000年前の石器が発見されています。 ここから、 野牛とヒトが一緒に生活していた時代があったと考えることができるのです。

岩手や栃木などでも、 野牛の化石が見つかっています。

八雲で見つかった野牛の種類は分かっていませんが、 野牛には下のような種類があります。

アメリカバイソン

北アメリカ中部・西部の草原地帯に住む。数十頭の群れで草を食べて暮らす。

体高: 167~182cm

体重 : 360~720kg *『学研の図鑑 動物』 より

ヨーロッパバイソン

20世紀初めにほとんど死に絶え、 今はポーランドの保護区で暮らしている。 木の葉や枝を食べる。

体高: 140~185cm

体重: 430~1000kg *『学研の図鑑 動物』 より

横から見ると、 野牛と乳牛では体の形が違います

野牛→扇形

乳牛→楔形 *『小学館の学習百科図鑑5 動物の図鑑』より |

|

瀬棚層の貝化石

瀬棚層の貝化石 |

|

瀬棚層の貝化石

瀬棚層は120万年~60万年前の地層です。

上八雲、 山越・ 落部の海岸に近い丘陵地域に見られ、 砂が固まったような地層となっています。

この地層からは、 たくさんの貝化石が発見されています。発見された貝化石は『瀬棚動物群』と名前がつけられ、 北海道の周辺では代表的な化石動物の集まりとされています。

貝化石の中には、現在でも生きているもの (現生種) とすでに絶滅し、いなくなってしまったもの(化石種) があります。

上八雲の瀬棚層では、貝化石がバラバラになっているものが多く発見されます。 この貝化石がバラバラになっているのは、 貝が発見された場所で生きていたのではなく、 死んでから海水によって運ばれてきたからだと考えられています。 |

|

化石の採集場所

|

八雲では、このようなところから化石が発見されています。もしかしたら、 皆さんも化石を発見するかもしれませんよ! |

化石の採集場所

|

|

化石の採集場所

瀬棚層の貝化石

八雲層ノジュール

野牛の角の化石

瀬棚層の貝化石

黒松内層のセイウチの化石 |

|

06化石

|

| |

30郷土資料館入口展示

|

31自然と風土

|

32八雲町の四季

|

八雲の春は、雪解けから始まり、野山に草花の芽が吹き出すと、田畑や浜では仕事で忙しくなります。

若葉の美しい五月には、桜も満開になり、花の盛りとなります。

牧草の一番刈の頃、八雲に夏がやってきます。七月には、牧場祭りも開かれ、真夏の太陽のもとで、海やプールで水泳を楽しむ季節です。 |

|

お盆が過ぎる頃から、朝夕の風が涼しくなり、秋の気配が感じられます。遊楽部川に鮭が遡り始めると、山は色づき、どこの家でも漬物などの冬支度が始まります。

山に初雪が降ると、いよいよ長い冬の到来です。北風が吹きつける中でスキーやスケートなどが盛んになり、二月の冬祭りが終わると、やがて春の息吹きが感じられるようになります。

きたぐに八雲の四季、それは美しくも、まだ厳しい自然の中で、私たちの生活は祖先から受け継がれてきたのです。 |

|

33鯨骨

|

| |

| |

100考古展示

|

110先史時代

|

入口展示

111貝塚断面

コタン温泉遺跡 第3貝塚の貝層断面 (縄文後期初頭)

貝塚の土層断面を、薬品によって剥ぎ取り、板に貼付けたもので、土層の堆積状況を示す資料。

コタン温泉遺跡 縄文時代後期初頭

AI による概要

コタン温泉遺跡は、北海道八雲町に位置する縄文時代後期初頭の遺跡から出土した資料群を指します。1997年に重要文化財に指定されました。

遺跡からは、土器、石器、骨角器、牙・貝製品などが出土し、当時の生活や文化を知る上で貴重な資料となっています.

詳細

場所:北海道山越郡八雲町浜松289ほか

時代:縄文時代後期初頭

出土品:土器、石器、 骨角器、牙・貝製品など

重要文化財指定:1997年6月30日

遺跡の特徴:八雲町の市街地から南東約4kmの場所にあり、住居址、土壙、貝塚が確認されています

出土品について:

土器類:深鉢形などの土器

石器・石製品類:削器、石鏃など

骨角牙製品類:釣針、銛頭など

貝製品類:貝刃など

その他:

遺跡からは、縄文時代中期の住居址や土壙も発見されています

第3貝塚の後期の貝層からは、土器、石器、骨角器、牙・貝製品346点が検出され、国の重要文化財に指定されています

八雲町郷土資料館(八雲町木彫り熊資料館)で、コタン温泉遺跡出土品の企画展が行われたこともあります

|

| |

112旧石器時代 およそ3万年前~1万2000年前

北海道旧石器時代の石器変遷

約3万~2万5千年前の「小型剥片石器」

約2万年前の 「石刃石器」

約1万2千年前の「細石刃石器」を経て

約1万2千年前~8千年前の「有舌尖頭器」に変遷します。

|

113旧石器時代

|

人が誕生して土器を使用するようになった縄文時代までの間を旧石器時代といいます。北海道では、約2万年前の石器が最も古く、それより前の石器は出土していません。

この時代は土器が使われず、遺跡から出土する遺物は石で作られた道具がほとんどです。木や骨や角などは腐って残りませんが、周辺地域の状況や石器に残る木や角を加工した痕跡などから、それらを材料とした道具も利用されたと思われます。

この頃、北海道いた動物は、寒さにつよいオオツノシカや野牛(バイソン)がいました。

オオツノシカは少なくとも5万年前まで生息していました。また、

野牛は1994年に八雲町の海岸で中学生によって化石が発見されました。

これは約18,000年前のものだとその後の研究で分かりました。 |

大関校庭遺跡について (細石刃石器群の時代 2万年~1万2千年前) 大関遺跡

|

遺跡は1959年(昭和34年)に、大関小中学校グランド整地のため、同校の知野博教諭によって、40数点の石と石片が採取され、当時、八雲高等学校に勤務していた田川賢蔵氏によって旧石器時代の遺跡であることが確認されました。

本格的な調査は1992年(平成4年)に八雲町教育委員会のもとで行われ、742㎡が調査されました。

この調査で細石刃・オショロッコ型細石刃核、尖頭器、両面調整石器・錐形石器、掻器・削器・彫器・石刃・剥片石器が採集されました。 |

|

114上八雲遺跡群(=大関遺跡群)について

|

上八雲遺跡群について |

|

|

|

|

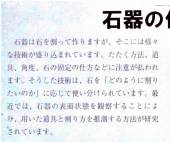

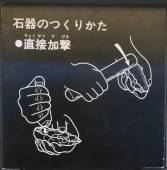

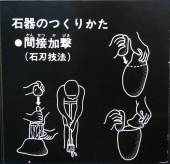

石器の作り方

|

石器は石を割って作りますが、そこには様々な技術が盛り込まれています。叩く方法、道具、角度、石の固定の仕方などに注意が払われます。

そうした技術は、石を「どのように割りたいのか」に応じて使い分けられています。

最近では、石器の表面状態を観察することにより、用いた道具と割り方を推測する方法が研究されています。 |

石器の作り方

|

|

➀直接打撃

|

➀直接情報

敲石(ハードハンマー)や鹿の角・骨・木(ソフトハンマー)などで直接石器を敲き割ります。

厚手で大型の剥片を取るのに適した方法です。

石器の荒割の段階などで用いられます。

|

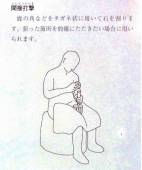

②間接打撃 |

②間接打撃

鹿の角などをタガネ状に用いて石を割ります。狙った箇所を的確に叩きたい場合に用いられます |

③押圧剥離 |

③押圧剥離

道具を押し当て、圧力を加えることにより石をはがします。薄い剥片を取るのに適した方法です。

細石刃を剥がしたり、尖頭器の細かな整形の時などに用いられます。 |

④オショロッコ技法 |

④オショロッコ技法

➀両面加工の石器を用意する

②石器の長軸の一部を、数回打ち欠いて、打面を作る。

③細石刃を取る。 |

|

120旧石器時代の石器(2万~1.2万年前)大関校庭遺跡 |

121

大関校庭遺跡の石器

|

|

|

|

|

|

|

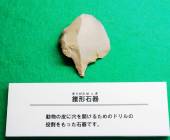

錐形石器

皮革に孔を開ける |

掻器

皮なめし |

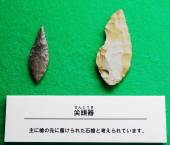

尖頭器

石槍 |

両面調整石器

|

両面調整石器

石を叩いて形を整えたもので、

そのまま使うことや、

加工して新たな石器にすることもある。 |

|

| 122

|

123細石刃核

|

|

石核

|

石核=剥片石器を取った残りの芯の部分 石核=剥片石器を取った残りの芯の部分 |

石核と剥片の接合資料 |

石核から剥がされた剥片はこのように接合され、当時の石器を作る技術や、剥がす順番を知る事ができます。 |

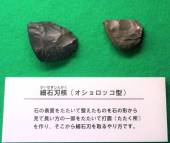

オショロッコ型細石刃と細石刃核

細石刃 |

長さ3~4cm、幅0.5cm程の小さな石刃です。 |

骨で作った槍の側面に溝を彫って、数本の細石刃を埋め込んで使う物です。 |

細石刃核

オショロッコ型 |

石の表面を敲いて整えた物を

石の形から見て長い方の一端を敲いて打面(叩く所)を作り、

そこから細石刃を打ち剥がし取る方法です。 |

石刃 |

そのまま道具としても使われるが、

掻器や削器へと加工される石器です。 |

|

| |

| |

200縄文時代(10,000~2,000年前) 紀元前1万5000年前~紀元前2300年頃

|

今からおよそ8000年位前になると、気候が暖かくなり、現在とほとんど変わらない動植物が見られるようになります。

人々は、それらを狩猟・漁労・採集して生活していたと考えられます。

この頃になると、粘土を焼いて作った土器が現れます。

一般に、土器の表面に縄の文様が付けけられていることから「縄文土器」と呼ばれています。土器の使用によって、食物の煮炊きが可能となり、今までより食生活が豊かになったと考えられます。

石器の種類も増えて、矢の先に付ける「石鏃」や穴を掘ったり、木を削ったりする「磨製石斧」などが使われるようになります。

また、貝塚(人々が食べた貝いなどが積もったもの)からは、骨や角で作った釣り針や銛先などが見つかっています。 |

|

211八雲の生い立ち

|

2億年前の古生代後期と呼ばれた頃、北海道は海の底でした。

その後、何回かの移り変わりを経て、今から1200万年前から200万年前の鮮新世になると、現在に近い北海道ができたのです。

しかし、八雲地方は、所々がまだ海の底で、200万年前から1万年前の第四紀に4回の大きな氷河期と海岸の移動により、300mから600mの山と、なだらかな丘、そして川の流れる低い土地の現在のような八雲になりました。 |

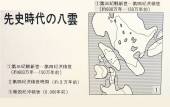

➀第三紀鮮新世~第四紀洪積世

(約600万年前~150万年前)

|

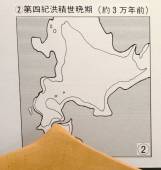

②第四紀洪積世晩期

(約3万年前) |

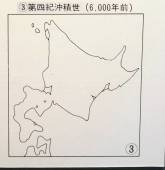

③第四期更新世

(6,000年前)

|

八雲3遺跡(三杉町26番地他)

|

1989(平成元)年、三杉町に山車保管庫を建てるため、八雲3遺跡の発掘調査が行われました。調査によって、これまで八雲町にではほとんど発見されたされなかった。縄文時代早期(1万~6千年前)の土器や石器、焚き火の跡などが見つかりました。

見つかった土器は、貝殻で文様を付けた底の尖った土器です。また石鏃(矢の先に付ける)、石匙(ナイフのようなもの)、石錘(漁網用のおもり)などの石器も見つかり、縄文時代早期の生活を知るための大切な資料となりました。

他に、縄文時代早期の土器は、浜松2遺跡で縄の文様を付けた、底の平らな土器が見つかりました。 |

|

215石器の作り方

石器の作り方 |

石器のつくり方 |

直接加撃 |

加圧剥離 |

間接加撃 |

|

220縄文土器 |

| 221

|

223早期 暁式or テンネル式

|

暁式土器

早期前半の土器 1万年~8500年前 道東を中心に平底に帆立貝の模様の付いた土器が作られました。

テンネル式

早期前半の土器 1万年~8500年前 釧路町テンネルから発見された土器で、テンネル-暁式土器として縄文早期前半の土器を代表する道東の土器です。 |

|

225前期 円筒下層c,d式 縄文尖底土器群

|

227中期 円筒上層b,c式 サイベ沢Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ式 見晴町式

|

230石製品 |

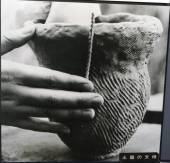

231家形石製品 栄浜1遺跡 縄文中期 約4500年前 軽石製

|

この遺物は、栄浜1遺跡から出土した、軽石を家の形に削った遺物です。一緒に出土した土器から約4500年前の縄文時代中期に作られたと考えられています。

縄文時代の一般的な竪穴住居は、半地下の床に柱を立てて、屋根が地面に直接接する作りをしています。

しかし、この軽石製の家形石製品は屋根と壁が分かれていて、庇屋根まで備えた入母屋作りです。一般の住居とは異なる特別な建物を表現したと思われます。

縄文時代の家を表した遺物は、日本でこの家形石製品しかなく貴重な遺物です。 |

|

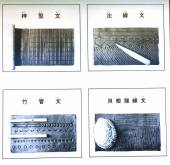

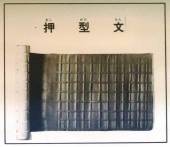

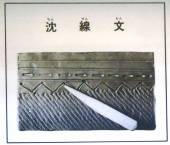

233土器文様

|

|

|

|

|

|

|

押型文 |

沈線文  |

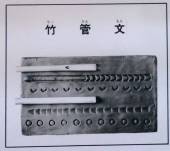

竹管文 |

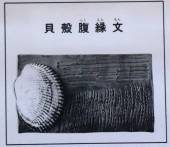

貝殻腹縁文

|

|

|

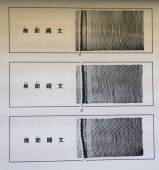

無節縄文 |

単節縄文 |

複節縄文 |

|

|

|

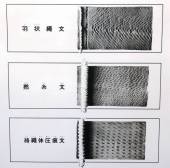

羽状縄文 |

撚糸文

|

絡条体圧痕文 |

|

|

|

| |

235石器

|

|

|

岩偶

栄浜1遺跡 |

青龍刀形石器

敲石

|

|

|

石鏃、石槍 |

石鏃 |

石槍

|

削器、石匙 |

磨製石斧

|

|

240祭祀具 |

241

|

|

|

|

|

|

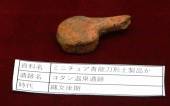

ミニチュア青龍刀形

土製品

コタン温泉遺跡

縄文後期 |

|

動物形土製品

コタン温泉遺跡

縄文中期~後期

|

|

ミ海獣類形土製品

コタン温泉遺跡

縄文後期

|

|

|

243

|

土偶×2

栄浜1遺跡

縄文中期 |

土偶×2

栄浜1遺跡

縄文中期

|

土偶×2

栄浜1、栄浜3遺跡

縄文中期、晩期

|

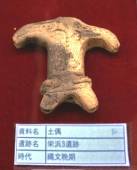

土偶

栄浜3遺跡

縄文晩期 |

|

245

|

|

小玉(ヒスイ)

浜松2遺跡

縄文後期

|

玉(ヒスイ)

シラリカ2遺跡

縄文前期 |

|

|

鐸形土製品

コタン温泉遺跡

縄文後期  |

|

|

|

|

|

|

台形状土製品

栄浜1遺跡

縄文中期

|

土偶

浜松2遺跡

縄文晩期

|

土偶

栄浜3遺跡

縄文晩期

|

|

|

|

| |

250遺跡発掘

|

浜松2遺跡 (浜松123番地他) 縄文後期 4,000~3,000年前

1988(昭和63)、1990(平成2)年の両年、道路を広げる工事のため、浜松2遺跡の発掘調査が行われました。

調査によって、縄文時代後期(4千~3千年前)の土器や石器、家の跡、地面を掘って食料を貯めたり、お墓に使ったと考えられる「土壙」、掘った穴の上に石を置いたお墓と考えられる「配石遺構」などが発見されました。

この時期の土器にはいろいろな形が見られ、鉢形のほかに壺形や急須のようなものも見られます。

今回、お墓の中からヒスイの玉が出たので、原石の産地を専門家に鑑定してもらったところ、新潟県糸魚川市産のものであることがわかりました。 |

|

浜松2遺跡 |

ヒスイ原産地及び

出土遺跡 |

日本のヒスイ原産地

1:糸魚川産ヒスイ (新潟県糸魚川市、 西頸城郡青海町)

2:日高産ヒスイ (北海道沙流郡日高町千栄)

3:若桜産ヒスイ (鳥取県八頭郡若桜町角谷)

4:大佐産ヒスイ (岡山県阿哲郡大佐町)

5:長崎産ヒスイ (長崎県長崎市三重町)

6:引佐産ヒスイ (静岡県引佐郡引佐町)

7:ヒスイ類似岩産地 (長崎県西彼杵郡 大瀬戸町雪浦) |

出土人骨の調査

コタン温泉遺跡

|

人骨

|

翡翠玉出土墓壙 |

底に砂利を敷いた墓 |

|

|

|

| |

260後・晩期の土器

後期土器 北部亀ヶ岡式土器

|

| |

| |

300続縄文時代 (2,500~1,400年前) 紀元前3世紀頃~紀元後7世紀頃 江別C2,D式(3,4世紀)

続縄文時代は、土器の型式によって前期、中期、後期に区分されます。

前期は宇津内式土器が、道南では恵山式土器

中期は江別式土器が、江別式土器=後北式土器、続縄文後期にまで利用された。

後期は北大式土器が代表的な土器型式として知られています。

|

301続縄文時代

|

今から2,000年ほど前になると、大陸から本州に稲作や機織りの技術と金属器が伝わり、「弥生時代」が始まります。

しかし、北海道では、気候が寒いなどのため、稲作が行われず、縄文時代と同じような狩猟・漁労・採集の生活をしていました。

この時代を、縄文時代の続きと言う意味で、続縄文時代と呼んでいます。

この時代、稲作は行われなかったものの、金属器が伝えられ使われ始めました。

また石器も縄文時代と異なる片刃の磨製石斧や、靴形の石匙(ナイフのようなもの)、魚形石器などが見られます。

また、この時代に使われたと考えられる洞窟から彫刻画が発見され、シベリア方面に似たものがあると言われています。 |

|

| |

400擦文時代 (1,200~00年前)7世紀頃~13世紀頃 北大Ⅲ式土器

|

古墳時代(4世紀から7世紀)の終わり頃、本州の土師器(古墳時代から平安時代まで作られた土器)の影響で、ハケなどで擦ったような文様が付けられる「擦文土器」と呼ばれる土器が使われるようになります。

この時期の住居型式は、本州文化の強い影響を受け、今までの円形の家から壁にかまどを設けた四角形の家に変わります。

石器はほとんど使われなくなり、金属器を主に使うようになります。

また、遺跡からフイゴの羽口(鉄を溶かす道具)が見つかっており、金属器を作っていたとも考えられます。

家の中からは、アワ・ソバ・緑豆などの穀物の種子や花粉が見つかっており、人々の生活は狩猟・漁労・採集のほかに原始的な農耕も行われていたようです。

※擦文時代には製鉄炉はなく、野鍛冶と呼ばれる鉄原料を加工する鍛冶が行なわれたと言われている。 |

|

500アイヌ時代

|

510アイヌ文化期

|

520アイヌの人達のくらし

|

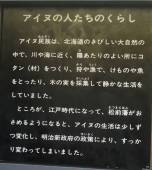

アイヌ民族は、北海道の厳しい大自然の中で、川や海に近く、陽あたりのよいところにコタン(村)を作り、狩りや漁で獣や魚をとったり、木の実を採集して静かな生活をしていました。

ところが江戸時代になって松前藩が治めるようになると、アイヌの生活は少しずつ変化し、明治新政府の政策によりすっかり変わってしまいました。 |

※ユーラップとはアイヌ語「ユー・ラプ」で温泉の流れる川の意味

|

|

|

|

|

|

アイヌの人々のくらし |

ユーラップの上流 |

ユーラップアイヌのひとびと |

|

アイヌ民族の家屋_thumb.jpg) |

|

|

530アイヌの人々の信仰

|

アイヌの人たちは、山や川、動物・植物はもちろん、人間の作ったものにも神が宿っていると信じていました。

有名な「熊まつり」も、神の国からこの世に訪れた熊神を再び神の国へ帰すための儀式で、肉や毛皮は熊神からのアイヌの人たちへのお土産と考えました。

そして、アイヌの人たちはいつも神に感謝し、神々を篤く祭り、祈ることによって平和な生活ができると信じていました。 |

|

540道具

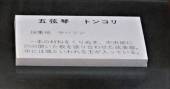

五弦琴トンコリ |

|

五弦琴 トンコリ 採集地 サハリン

一本の材料を刳り抜き、中央部に穴の開いた板を張り合わせた弦楽器。

中には魂といういわれる玉が入っている。 |

|

自在鉤 マレク 採集地 八雲町

鉄製の鉤が紐で柄に繋がれていて、魚に刺さると柄から外れてしっかりと魚を捉える仕組みになっている。

使用する時に長い柄を付けて使用する |

槍

採集地 八雲町

|

|

|

|

花矢、矢(アイ) |

|

花矢 ヘペレアイ 採集地 静内町

クマ送りに使用。クマ神が最も喜ぶとされる。

矢 アイ 採集地 八雲町 |

|

|

首飾り タマサイ 採集地 八雲町

ガラス玉を重ねた女性の装飾品で、儀礼のときなど晴れ着と共に身に着けた。 |

|

捧酒箸 イクパスィ 採集地 サハリン

クマ送りなどの神に祈る時に、この先に酒を付けて神に捧げる。 |

|

|

行器 シントコ

アイヌが宝物にしていたもの。本州からの輸入品。

日常は屋内に飾り置いて、クマ送りの時などに屋外の祭壇に置いた。 |

|

| |

| |

600開拓期 明治2年(1869年)明治政府が開拓使を設置した時から始まる

|

| 610 |

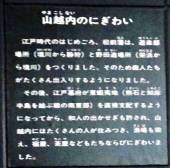

611山越内の賑わい

|

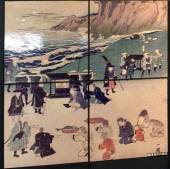

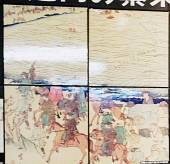

江戸時代の初め頃、松前藩は遊楽部場所(堤川から静狩)と野田追場所(栄浜から境川)をつくりました。そのため、商人たちがたくさん出入りするようになりました。

その後江戸幕府が東蝦夷地(熊石と知床半島を結ぶ線の南東部)を直属支配するようになってから和人の出稼ぎも許され、山越内には、たくさんの人が住み着き、漁場も栄え、宿屋、茶屋なども立ち並び賑わいました。 |

山越内関所

|

山越内に多くの人が住むようになった享和元年(1801年)江戸幕府は、亀田にあった関所を山越内に移し、住民の保護、通行税の取り立て、武器持ち込みの見張りを行いました。

(※関所と通行税は、アイヌがはいれなくする方策。住民保護とは和人保護のことでしょう。

その後、北海道全域にわたって人が住むようになり、安政2年(1855年)に函館が開港されると、北方警備の必要性も薄れ、文久元年(1861)年には廃止されました。 |

|

|

|

|

山越内の賑わい |

山越内関所 |

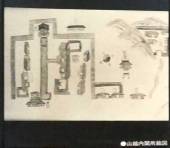

山越内関所絵図 |

落部ムラの絵図 |

|

|

|

|

|

612山越内の繁栄

|

山越内繁栄の絵図

|

左:通行証

右:落部の絵図

文化6年1809年

|

|

|

|

諏訪神社と円空仏

|

山越内の諏訪神社は、文化4年(1807) に福山(現松前)の人がたてたといわれています。

この神社には、寛文年間(1681~1669年)に、美濃国(現岐阜県)の円空がつくった大きさ一尺六寸六分(約39.6cm)の仏像がご神体として納められています。

円空のつくった仏像は主にナタを道具として、1体を3日間で完成させたということです。 |

|

諏訪神社と円空仏  |

諏訪神社

昭和初期 |

円空像と言われる画 |

キツネ像 |

|

|

大野藩の開拓

大野藩(現在の福井県)の藩主、土井能登守は、北海道の開拓を希望し、安政3年(1856年)に道南地方の開拓を幕府に願い出たところ、翌年、翌年、山越内から静狩までの開拓を許されました。

そこで、家臣の浅山八郎兵衛を山越内に居住させ、大野藩出張所を設け、開拓をはじめました。

後に、八郎兵衛は帰国しましたが、長男の直方はとどまり、その子孫は今山越において漁業を営んでいます。 |

大野藩の開拓

|

|

|

|

|

|

|

613箱館戦争と八雲

|

明治元年(1868年)、旧幕府軍は、鷲の木に上陸し、本隊は箱館 (現函館)にむかい、分隊は落部から長万部まで占領しました。

翌年、旧幕府軍追討のため政府軍は厚沢部から上の湯を通り、 落部へ進撃しました。

旧幕府軍は、入沢地区に土るいを20数基つくりましたが、政府軍の兵力をきいて、いずことなく立ちさったので、落部は戦場とならないで、

平穏になりました。 |

斗南藩の開拓

|

明治維新をむかえると、会津藩は斗南藩3万石にかえられ、青森県下北に移されました。

そのため4700名の家臣を養なう事が出来なくなりましたので、 明治3年(1871年) 兵部省より、 北海道の歌棄、 瀬棚、 山越郡の支配権をゆずりうけ、開拓をはじめました。

山越郡には、奥津内 (現浜松)に水野三郎等7戸18名が入植しましたが、翌年、 山越郡は開拓使の直轄地となったので、黒岩をはじめ、全道各地にちっていきました。

|

斗南藩とは戊辰戦争に敗れ領地没収された会津藩の新領地。しかし、そこは不毛の地だった。ために北海道に新天地を求めた。

斗南藩の領地とされた不毛の地は、現在では自衛隊の射爆場となっています。

|

614

|

尾張徳川家の開拓

明治10年(1877年)旧尾張藩徳川慶喜は、北海道を開拓して国に貢献すると共に、生活に困っている旧藩士を助けようと思い、吉田知行。 角田弘業、片桐助作に開拓地の調査を命じました。

調査の結果、遊楽部を開拓地と決め、翌11年7月には先発隊として9名が入植し、10月に第1回集団移住者15戸72名。単身者10名が到着しました。 |

|

尾張徳川家の開拓

徳川慶喜候

(文政7~明治16年) |

徳川家の家紋

丸に三つ葉葵

徳川義親候

(明治18~昭和51年) |

|

徳川家の開墾制度

徳川家は遊楽部の開拓を成功させるため、移住者に旅費、食料、農具、家の建築費などを利息なしで貸すと共に、 教育、医療等の施設も整えました。

しかし、 徳川家がたくさんのお金をつぎこんだのにもかかわらず、開拓は順調にすすまなかったので、明治18年(1885年)、開墾制度の改革を行ない、開拓に自信のないものは帰郷させました。

その後、あらゆる苦労を重ね、 明治43年(1910年)には、未開地の全部を開墾しまし た。 |

|

620

太刀拵 |

太刀拵

大野藩開拓資料

拵には、石竹の紋が付けられた目貫、笄には随所に透在久我施されている。

刀身は室町時代 |

|

※武士が開拓に入り、農民となるも、かつての栄光、誇れる身分を示す証拠として、大刀を守って来たようです。

おそらく極貧の中でも決して手放さずに守ったということは、武士の誇りというものは、相当なものだったのでしょう。

↓630の➀の写真にも武士の誇りが飾られています。

|

630暮らしの道具

大刀三振り

江戸末期の戦争では安土桃山時代の武装で |

甲冑

各地の戦場で武士団が戦いました。なんとも |

農業農具

|

|

林業

|

民具 |

|

漁業漁具 |

林業・底引き漁具 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

640鉱山 |

641八雲鉱山 鉛・亜鉛・マンガンを産出

|

八雲鉱山は、 現在のおぼこ荘からさらに奥へと進んだ所にあります。

江戸時代から金・銀・鉛を産出することで知られており、岩石を砕いて、含まれる金を取り出すためといわれる石臼も鉱山神社から見つかっています (石臼は常設展示室に展示中)。また、1862 (文久2)年に、アメリカ人鉱山技師のプレイクとパンペリーによって、日本で初めて西洋式の火薬による 発破を用いた採鉱が行われた場所でもあります。

1918(大正7)年から本格的にマンガンを主とした採掘がはじめられ、途中で休山や事業主の変更はあったものの、一時期は鉱山から八雲駅まで索道(ロープウェー)がひかれ、 小中学校に簡易郵便局、診療所、2つの温泉浴場やクラブなどが作られるほど繁栄していました。

1949(昭和24)年頃からは 鉛・亜鉛が多く採れる鉱脈も探して採掘するようになり、 昭和28年には浮遊選鉱場を完成させてマンガン・鉛・亜鉛などの各鉱物を分離し、品位を高めることに成功します。

しかし、1961(昭和36)年に鉱石の輸入が自由化されたことや、鉱脈の量に限界がみえたことなどから、 昭和37年に大規模な縮小・配置転換が行われます。 そして昭和44年4月には採鉱を中止し、閉山となりました。 |

|

八雲鉱山

|

|

鉱物用石臼のすりあわせ面

鉱石のひきうす

遊楽部鉱山にて使われていた、 鉱石用の石臼。 鉱石の中に含まれている金を取り出すのに利用した。鉱石を中心から外へ 送るための溝が2本彫られている。

延宝2(1674)年ごろ使われたと伝えられて おり、八雲鉱山の山神社の前にあったものである。

※八雲町遊楽部川付近に熱水鉱床の金鉱山があったのは、この付近は130万年前のコールドロンだったのでしょう。

この付近には円錐形に落ち込むマグマ溜の、小型火山による小さなカルデラが見られます。 |

|

19、菱マンガン鉱 (桜マンガン) (=ピンク色のマンガン鉱石)

約130万年前、火山活動に伴う熱水が岩盤の割れ目を通過したときに、熱水に含まれた鉱石が結晶した(鉱脈)ものです。

多量のマンガン鉱と、方鉛鉱や閃亜鉛鉱などからできています。

菱マンガン鉱は製鉄・合金や乾電池に使われました。また、きれいな桜色をしていることから、宝飾品の材料(ロードクロサイト)としても用いられました。 |

19、菱マンガン鉱

(桜マンガン) |

桜色のマンガン鉱石 |

桜マンガンの装身具 |

|

|

|

|

642

漁業 |

鉱業 |

延べ板

亜鉛の板だろうか |

|

マンガン・桜マンガン

重晶石・玢岩・方鉛鉱 |

|

ヘルメット・

右端:鉛の延べ板 |

ヘルメット |

|

|

|

|

|

| 660

|

670八雲の四季

|

八雲の四季 |

|

|

|

|

天然記念物

おじろわし (ワシタカ科)

我が国では北海道に棲息し、本州以南に冬鳥として渡来する。

主として岩壁のある海岸に棲息し、魚類を捕食するが小獣や鳥類も捕える。

1981年2月7日 八雲町立岩で拾得

性別 雌 開長 開長210cm 全長97cm

教文第2056号 八雲町教育委員会 |

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |