| |

|

|

はじめに

中富良野町は大変小さな町域です。しかし、そんな狭いところにも多くの遺跡があり、破壊をまぬがれた遺物が展示されています。

館は児童館で、放課後の児童を預かるサービスが行なわれており、まぁ、大変にぎやかでした。

しかし、郷土館だけで使われ、誰も訪問者が来ないとなると、って、私が訪ねていくと、児童館の管理者が驚いたように・・・あぁ、二階の?

きっと、年に一度の小学校の見学以外、誰も来ないのかもしれません。子供達も私をいぶかっていました。

児童館として活用されている限り、閉鎖や展示物の廃棄はしばらくはまぬがれるでしょう。

但し、掃除はしっかり行き届いており、ガラスケースにはホコリもなく、床も綿ぼこりもなく丁寧に管理がされていました。頭が下がりました。

(新潟県では市町村合併の直後、合併町村の考古展示資料館を老朽化と称して、建物ごと破壊してゴミ屑にしていました。)

|

| |

| 目次 |

中富良野町郷土館

01外観

03入口展示

盆地の形成

中富良野の遺跡 |

09縄文遺跡

10石器

11石器製作過程

12アイヌの黒曜石石器

13縄文石器

石鏃・石槍・ナイフ

15石斧

17調理道具 |

20土器

21施文

23縄文土器片

25土器 |

30アイヌの人々

祭祀

交通路

アイヌ語地名

蝦夷国風俗絵図

アイヌ風俗絵巻

蝦夷島奇観

|

40蝦夷地探検

松浦武四郎

十勝日誌

蝦夷山川取調図

50蝦夷地開拓 |

|

|

| |

| |

| 01外観

|

03入口展示

|

ごあいさつ

この地は昔、 なかふらの原野といわれ、うっそうたる原始林でした。 明治二十八年に開拓の鍬がおろされ、 以来九十五年にわたって先人の偉大な足跡がきざまれました。

樹海を開き、荒地を耕し、湿地を干し、今日のような豊かな沃野に変えた先人開拓者の苦難の道は想像を絶するものがあったと思います。

また、開拓に先だつ数千年前より先住民族がこの地をふるさととして生活を営んでいました。豊かな自然の恵みの中で私たちと同じこの地の四季を過ごしていたのであります。

今日の輝かしい本町の発展は、 先人の苦難と長い文化の継承にささえられています。先人の苦労を偲び、ふるさとの歴史に理解を深めることは、 ふるさとを愛する心を育てることでもあります。

次代をになう子どもたちに正しく歴史を伝え、 明るい未来を引き 継ぎたいものであります。

郷土資料の収集と展示にあたっては、多くの方々のご指導とご協力と、貴重な資料の提供をいただき、心から感謝申し上げます。 また本町の未来を拓き、

こどもたちの健康な成長のため、 この郷土館が町民に親しまれる施設となることを願ってやみません。

平成2年1月

中富良野町長 岡田 良之 |

|

ごあいさつ

|

|

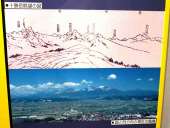

盆地の生成

地球の氷河時代が終わった1万年前から5千年前まで、気候は、急に温かくなってきました。

そのころは富良野盆地も湿地帯で、ミズナラなどの広葉樹が、空も見えないほどの森となって、はえていました。

5千年前になると、前の時代より少し涼しくなり、2千年前からは、さらに涼しくなり、山の斜面には、エゾマツがはえてきました。

盆地の形成

(百数十万年前)十勝岳火山群の活動が行われている一方、その西の地域では河川の浸食と沈降、そして(東西圧力による)周辺部の(山地山脈の)隆起によって(沈降し)、しだいに富良野盆地が形づくられていきました。盆地の中央部はまわりの山から供給された土砂、

氾濫原堆積物、 泥炭でつくられています。 |

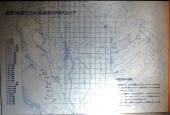

遺跡分布の様子

町の西端・東端に遺跡が残っている |

|

|

|

1本幸遺跡

2本幸2遺跡

3本幸3遺跡

4ポロピナイ川1遺跡

5ポロビナイ川2遺跡

6ポロビナイ川3遺跡

7ポロピナイ川4遺跡

8ベベルイ1遺跡

9ベベルイ2遺跡

10ベベルイ3遺跡

11ベベルイ4遺跡

12ペペルイ5遺跡

13ベベルイ6遺跡 |

14吉井神社遺跡

15吉井1遺跡

16鹿討1遺跡

17鹿討2遺跡

18鹿討3遺跡

19吉井2遺跡

20吉井3遺跡

21吉井4遺跡

22吉井5遺跡

23シブケウシ1遺跡

24シブケウシ2遺跡 |

25新田中1遺跡

26新田中2遺跡

27新田中3遺跡

28新田中4遺跡

29奈江遺跡

30吉井6遺跡

31吉井7遺跡

32吉井8遺跡

33吉井9遺跡

34奈江2遺跡 |

|

| |

09縄文遺跡

|

中富良野町には、縄文時代の遺跡や擦文時代の遺跡などがあります。

縄文時代の遺跡

本幸一遺跡:中富良野町で最も古い遺跡で、約8000年前に人が住み始めたと推定されています

擦文時代の遺跡

中富良野町に1遺跡確認されています

中富良野町は北海道のほぼ中央に位置し、富良野盆地の自然に恵まれています。農業を中心に発展し、ラベンダー畑などの美しい自然景観が人気です。 |

|

10石器 |

11製作過程

|

石器

中富良野は、富良野地方で、もっとも遺跡の多いところです。

富良野盆地の泥炭地帯は、 先住民族がすんでいたころ湖水状態であったため、先史時代の遺物は、まったく見当たりません。

石器のでているのは、この泥炭地帯の東西丘陵地帯で、わき水の出る所や、沢の流れのあるところです。

出土した石器の中に“有角石斧”といわれる石斧が あり、その特徴は突起がつけられています。

この突起は、斧を柄にしばりつけるためのひもかけ、あるいはひもずれをふせぐすべり止めのようです。

この石斧は、内陸では鹿討1遺跡から発掘されたものだけで、他は網走、 根室、 国後島の海に面した3つの地域で発掘されています。

このことから富良野地方 は先史時代から北海道各地と文化的な交流があったと考えられています。 |

石器の使い方

|

石器の使い方

タテ長の形の良い石のかけらを材料にして、

生活に必要ないろいろな形の石器をつくりました。

●穴をあける

●肉をとる |

|

●武器にする

●皮をなめす

●骨・木をけずる

|

|

12アイヌ文化の黒曜石(表面採取。置いてあるだけ。ガラスケース内とは別の遺物)

※鉄器中心と思われていたアイヌも、黒曜石製石器を使っていたことがわかりました。だからここに置かれているのでしょう。

|

13縄文石器

|

|

石鏃 |

石槍 |

ツマミ付ナイフ

紐をつけて腰から下げる |

大型石槍

富良野市清水山

|

黒曜石剥片

新田中1遺跡

|

勾玉

飾りに使う

|

|

メノウ質大型飾石

鹿討1遺跡

|

石錘

糸を巻いて漁に使う |

黒曜石原石

ベベルイ1遺跡

|

|

15

|

|

石斧 |

有角石斧 |

紐を掛ける角がある |

|

|

石英質鍬様石器

本幸1遺跡 |

石英質鍬様石器

本幸1遺跡 |

|

|

|

|

| 17

|

| |

20縄文土器 本幸1遺跡 縄文早期~続縄文 約8000年前に人が住み始めたことがわかる遺跡。

|

本幸1遺跡から発掘された土器は、大小様々な破片でしたが、その後いくつかを復元することに成功しています。

それらの土器は縄文早期から続縄文までの時代のものです。

縄文早期土器の特徴は、 平底で鉢形をしている土器で、表面に貝殻で文様をつけていますが、

その後の時代のものでは、様々な縄による模様をつけています。

同じ時代の本州方面では縄文文化から金属器を使用する弥生式土器文化の時代に入っています。 |

土器

|

土器

|

|

21施文

|

土器の模様のつけ方

土器は生活に必要な容器としてたくさんの種類が作られましたが、その表面には様々な文様がつけられています。

文様をつけた目的ははっきりしていませ ん。 文様のつけ方は、 貝や縄などを使ってつけられています。

押型文、竹菅文、沈線文、貝殻腹縁文、 無節縄文、單節縄文、複節縄文、羽状縄文、撚糸文、絡縄体圧痕文 |

|

23土器型式

|

|

|

本幸式土器片

本幸1遺跡

縄文早期(8000年前)

|

天神式土器片

本幸1遺跡

縄文中期(5000年前) |

←天神式とあるが

天神山式の誤植でしょう。 |

|

恵山式土器片

本幸1遺跡

続縄文前期(2000年前)

|

後北式土器片

本幸1遺跡

続縄文中期(1200年前)

|

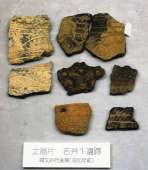

土器片 吉井1遺跡

縄文後期(4000年前) |

土器片

ベベルイ1遺跡

縄文後期(4000年前) |

|

|

25

|

本幸式土器片

本幸1遺跡

縄文早期(8000年前)

|

本幸式土器片

本幸1遺跡

縄文早期(8000年前) |

後北式土器

本幸1遺跡

続縄文中期(1200年前) |

|

| |

アイヌ文化期

|

30アイヌの人々

|

和人が北海道に移住してきたとき、 北海道にはすでに、 先住民族の アイヌが住んでいました。

アイヌの人々は、狩りをしたり魚をとった りして暮らしていましたが、やがて和人によるアイヌの侵略と支配が始まりました。

江戸期の中頃になると、エゾ地との交易に“場所請負制度”ができました。請負人は、 アイヌをニシン漁やサケ漁に安い賃金で使いました。

富良野地方に入植者が入った明治30年前後のころは、北海道旧土人保護法により、富良野地方のアイヌは、 旭川の近文に集められていました。 そのころの入植者が交渉をもったアイヌは、近文に集められたアイヌのうち、とくに富良野地方に縁の深いものが一時来住していたものと思われます。 |

|

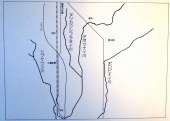

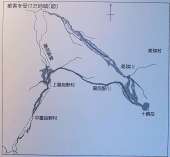

アイヌの人々の交通路

先住民族であるアイヌの人々の交通ルートには、2本のルートがありました。

北のルートが、上川と十勝を結ぶみちで、

南のルートが白高・胆振・石狩・十勝を結ぶルートです。

これらのルート上には、たくさんの遺跡が発見されていますので、大昔から人々が通行した重要なルートだったと思われます。

安政5年、 松浦武四郎が、 上川アイヌの酋長クーチンコロの案内で、アイヌ人の人夫をつれて十勝越えをしましたが、 この時も、 上川と十勝を結ぶ北のルートを通りました。 |

アイヌの人々の交通路 |

|

南のルート

北のルート |

北のルート

上川と十勝を結ぶ道

南のルート

石狩・胆振・日高・十勝を結ぶ

どちらも山越えの厳しいルート。

北海道中央を縦断する旅路である。 |

冬の旅支度 |

|

中富良野のアイヌ語地名

●ヌツカクシフラヌイ川

富良野川の支流。 ヌツカフシフラヌイ川、ヌップタフシコフラヌイ川とも記録されているが同じ川のことです。

ヌプは野、力は上方、クシュは横ぎきるという動詞 で、「平野の上方を横ぎって流れるフラノ川」の意味です。

●デボツナイ川

上富良野東中から、中富良野に至る流れで、 ほぼ東5線にそっている。

デボツナイはチェポッナイの日高方言で「魚のたくさんいる沢」の意味です。

●ポロピナイ川

水が冷たいので冷水川とも呼ばれました。 ベベルイ方面から中富良野旭中に流下するベベルイ川の支流。

●シプケウシ川

富良野川の支流で新田中、伊藤農場、鹿討を経て、 富良野市学田2区で富良野川に合流する。

シュプキ・ウシ「茅多き川」の意味とされています。 |

中富良野のアイヌ語地名

|

中富良野のアイヌ語地名

|

|

中富良野のアイヌ語地名

|

フラノの意味:くさいところ

十勝岳に発する富良野川は硫黄臭を含んでいるため。 |

風俗画

|

熊祭(蝦夷国風俗図絵) |

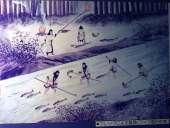

マレックによる鮭漁

(アイヌ風俗絵巻) |

酒宴の踊り

(蝦夷島奇観)

|

植物の採取 |

|

生活用具の製作 |

生活用具の製作 |

作業も描いているが、身体も描いている |

|

|

|

|

| |

40蝦夷地探検

|

松浦武四郎

伊勢 (三重県)出身の松浦武四郎は、 幕末のすぐれた探検家です。

日本全国を旅行し、 蝦夷地には、弘化2年、(1845) から安政6年(1858) までの間に6回訪れました。

そして、 誰も訪れたことのない地を歩き、 「十勝日誌」や「エゾ山川取調図」などの、貴重な書物を残しています。

アイヌに信頼され、 アイヌをより理解した和人でした。 |

蝦夷地探検 |

松浦武四郎 |

松浦武四郎の

蝦夷地探検 |

・北海道の形状を調べるべく、沿岸部を一周して、全体図を描く。

・内陸に踏み入って河川図や交通路を把握する。

・沿岸を舟で航行して、色丹島・国後島・択捉島の南部

・函館から西海岸を航海し、宗谷岬から樺太に渡り、間宮海峡(水深8m)を確認する |

|

十勝日誌

松浦武四郎が、北海道で3番目に大きな河“十勝川”の流域を探検した時の記録をまとめたものが、“十勝日誌”です。

毎日、どんなコースでどんな道を歩いていったか、そのときのようすは、どうであったかが、“十勝日誌”には、日付をいれてくわしく書かれています。

“十勝日誌”に、富良野盆地のことがでてくるのは、 安政5年(1858)3月6日(旧暦)の日誌からです。3月とい えば、春とはいってもまだ雪が多く、 武四郎の歩いた道も、

「カタユキ」といって、山を越すにはちょうどよい雪の道でした。 3月6日から9日にかけて、富良野川や富良野盆地を歩き"とど松やえぞ松の森で空も見えないほどだ”と書いています。 |

|

エゾ山川取調図 (東西蝦夷山川地理取調図 松浦武四郎著)

松浦武四郎があらわしたエゾ地の地図です。全部で28枚あって、これらを広げてつなぎ併せると、 エゾ地の大判地図となります。

地名に朱色の符号をつかい、 運上屋、 会所、番屋、 小休所、エゾ屋などを示しています。

「エゾ山川取調図」が書かれたのは安政6年(1859) のことですから、武四郎はいまから100年も前に 北海道の地形をほぼ正確に表していたのです。 |

蝦夷山川取調図 |

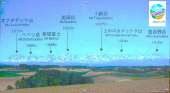

絵図と同方向の現在の風景 |

この写真に覚えあり。

知床連山かもね。 |

蝦夷山川取調図

北海道・北方領土の

踏査地図 |

|

|

|

| |

50中富良野の開拓

|

51中富良野の開拓

中富良野の開拓

|

|

中富良野原野

|

開拓の様子

|

入植地に向かう開拓民

伐木作業

|

小屋掛け作業

木株を掘り起こし畑を作る

|

入植者

明治29年製作43年改訂地図(富良野町) |

切株と畑

馬橇と米俵と車輪 |

|

|

|

|

|

| 52西洋式建物

|

53

中富良野村の誕生

農業の発展 |

中富良野町勢要覧略年表

|

単板スキー先端にシール掛けがある。竹ストック。登山靴用締め具 |

文化、教育 |

生活・文化

教育 |

|

54

人口動態

映像コーナー

|

映像コーナー

|

現在の中富良野

|

|

55

|

中富良野水稲

続々新品種の登場 |

中富良野の野草 |

|

|

|

春

|

ゲンノショウコ

ヒルガオ

ラベンダー

|

エゾトリカブトエゾホオズキ

コブシ

ヒトリシズカ  |

バイケイソウ

コウライナンテンショウ

西洋タンポポ

クサノオウ

|

|

|

夏

|

ヤマスミレ

シナガワハギ

ハイキンポウゲ |

エゾワサビ

セイヨウヤマガラシ

サラシナショウマ

|

イワニガナ

ヒメジョオン

エゾエンゴサク

|

|

|

|

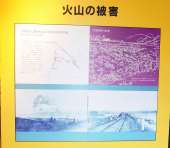

火山の被害

|

十勝岳大爆発・大正15年(1926)5月24日

●大きな被害を受けた富良野盆地

十勝岳爆発でふきでたガスや、焼けた石のかたまりなどで雪がとけ、泥流となって被害をおよぼしました。上富良野では、泥流によって家が流されたり、 道路がこわされたりしました。中富良野でも、富良野川付近に住んでいる住民を避難させ、消防組が出動して富良野川沿岸の警戒をしました。

富良野川があふれると、家や人が流され、大変な被害を受けるからです。 富良野川はだんだんに水かさを増し、堤防の一部がこわれました。 幸い中富良野町では人や家畜の被害はありませんでしたが、こわれた堤防から入り込んだ泥や流木が、町のなかにも流れ出しました。

泥や流木は、一部の水田も埋めてしまいました。 |

火山の被害 |

十勝岳大爆発・大正15年(1926)5月24日

●大きな被害を受けた富良野盆地 |

火山泥流による

被災地域 |

中富良野の被害 |

中富良野の被害

泥流のため氾濫した富良野川から泥土とたくさんの流木が流れ出て、西中地区を中心に水田に大きな被害がでました。 |

十勝岳の噴火 |

富良野線の被害 |

|

| |

| |

| |

北海道旅行2022 2022.06.22

美瑛町・富良野観光

|

| |

目次

|

100美瑛・富良野観光

101白髭の滝

十勝岳連峰の火山活動

十勝岳ジオパーク 地形・地質サイト

白ひげの滝

102青い池(白金青い池)

130西神楽就実の丘へ

132就実の丘手前の風景

133就実の丘にようこそ

就実自治会からご来場の皆様へ

134就実の丘から直線道路

135ジャンプの二人

138就実の丘直線道路走行

140富良野の褶曲地形 |

おわび

150親子の木

旭川空港への飛行機

160ぜるぶの丘・亜斗夢の丘

170北西の丘展望台

172火山と共生する美しい丘のまち

この丘はどうしてできたの?

174ピラミッド展望台

176新栄の丘

パッチワークの丘って何?

179褶曲地形

180色彩の丘

183富良野・美瑛ノロッコ号

185美馬牛直線道路

187富良野駅

188六花亭キガラシ畑

|

|

|

|

|

100美瑛・富良野観光

|

101白ひげの滝 北海道上川郡美瑛町白金

|

橋の上から見てみよう

白髭の滝は、地層の間から水が湧き出しています。 滝がかかる崖の下部は、大昔の土石流などでたまったレキや砂の層で、 その上に重なる岩の層は、溶岩です。 白ひげの滝は、十勝岳火山の歴史を物語る地層の境目から水が湧き出しているのです。 |

火山噴火が作った滝 |

橋の上から見てみよう |

上部:平ヶ岳溶岩

約17~25万年前

下部:約30万年前の

土石流で流れてきた

砂やレキ |

|

酸性の水質のため

岩が白色に変色 |

何十万年経っても強酸性土壌を通った酸性水が噴き出してくるとは

驚きですね。 |

十勝岳連峰の火山活動

|

十勝岳連峰は、約100万年間にわたる火山の活動の結果、形づくられました。 現在まで続いている十勝岳の活動は、 その一連の

火山活動の一部なのです。これらの火山活動によってつくられた大地には独特の湧水や動植物がみられ、 私たちはその恩恵を受

けながら、 時に災害と向き合い美瑛・上富良野の地に生きています。 |

十勝岳ジオパーク 地形・地質サイト

十勝岳ジオパーク

地形・地質サイト |

白ひげの滝

ジオパーク |

十勝岳連峰 |

テーマとストーリー

丘と火山がおりなす彩り

|

十勝岳ジオパーク (美瑛町 上富良野町)には、 十勝岳付近でおきた火山活動によって生まれた大地に、自然と人の営みによって育まれた、 美しい丘陵景観が広がっています。

私たちは、この地域資源の魅力を守り、学び、 広く発信して、 火山と共生する質の高い地域づくりに 取り組むことで、 将来にわたって住民が地域に誇りを持つことができる、持続可能な発展を目指していきます。 |

|

01 北海道の屋根 十勝岳物語

繰り返される噴火と人々の共存

1988年の噴火の様子 |

02 大地に育まれた火山と共生する

美しい丘のまち

火砕流と農業のコラボレーション

波状丘陵

丘のまち郷土学館 「美宙」 |

03 十勝岳泥流のつめ痕に北の大地を切り拓く

火山災害と復興を伝える

火山泥流による災害

上富良野町鄉土館

|

白ひげの滝 北海道上川郡美瑛町白金

美瑛川上流の、二層の火山堆積物層の間から滲みだした水流が高さ30mの崖から流れ落ちる滝です。

下の地層は約30万年前の、上の地層は約17~25万年前の火砕流堆積層です。

北海道では火山の寿命が長く、10万年以上を経てなおも巨大な火砕流が発生し、いまだに堆積層から強酸性水が噴き出しています。

※30万年前の火砕流の上に、17~25万年前の溶岩が直接載っている。

すると前回の噴火から5万年から12万年ものあいだ30万年前の地層が露出していたことになる。そんなバカなことがあるか。

少なくとも5万年もすれば侵食を受けており、12万年も経っていたとするならなくなっていても不思議多ではない。

それが、整合で堆積している。

確かに阿蘇火山火砕流は現在も残り続けているが大きく侵食されている。白ひげの滝は特異な偶然なのかな。 |

102青い池(白金青い池) 北海道上川郡美瑛町白金

十勝岳の火山泥流を防ぐために築かれたブロック堰堤によって、水が溜り、立木が水没し、100年前の長野県上高地大正池の雰囲気です。

水が青いのは、火山堆積物を通過した地下水に含まれるアルミ化合物が美瑛川の水に混じり、太陽光の反射を受けて見える色です。

同様の現象は、意外と各地にあります。

中国人観光客は「立入禁止」(中国人に理解可能)や柵やローブがあっても平気で入り込んで荒らしたりふんぞり返って写真を撮ったりするが、

ここでは若い台湾人のグループが、一本しかない細い通路で集合写真を撮っていた。他の観光客も、撮られる仲間も

みんな待っているのに、 なぜか、いつまでたってもシャッターを切らない女性。

全員不動なのになぜか、スマホを構えたままでじっとしていた。何を待っているのか?背景も動くものなどないのに。

眼科で検査する時、そのまま目を閉じないでください。と言っていつまでたっても、眼圧検査の風を出さなかったり、

眼底写真のシャッターを切らない検査技師。耐え切れずに生理現象で瞬きする時に風を出したりシャッターを押す。そして、怒る。

あれと一緒だと思った。迷惑なはなしだ。

|

| |

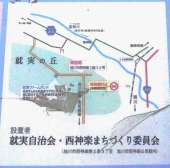

130西神楽就実の丘へ 北海道旭川市西神楽就実

丘からの眺望と直線道路がみどころ。

|

131

就実の丘周辺の

直線道路

開拓前の美瑛富良野の |

就実の丘へ

中央は湿地帯でした。 |

この平坦地は湿地を |

干して畑地に改良? |

|

132就実の丘手前の風景

私はこの風景がとても気に入りました。

|

就実の丘到着

|

133就実の丘にようこそ

|

この 「就実の丘」からは、日本一広い23万haの大雪山国立公園の南北60kmを一望することができます。

5月下旬、残雪の山姿は特に美しく、旭川在住のフォトグラファー檜山修氏は、「大雪の峰々が皆こちらを向いている」と評して、この地を 「就実の丘」と名付けました。

アイヌの人々がカムイミンタラ (神々の遊ぶ庭) と呼ぶ「大雪山国立公園の山々」をご紹介しましょう。

左端 (北端) は 2,113m愛別岳、 安足間岳、北海道の最高峰2,291m旭岳。層雲峡側の黒岳はここから見えません。 その右側のなだらかな高原に続く忠別岳、

化雲岳、 溶岩が盛り上がった 2,141mトムラウシ山を経て、 正面に衿の形をしたオプタテシケ山、美瑛富士、美瑛岳、 活発に噴煙を上げる 2,077m十勝岳、冬は雪崩の多発する上ホロカメットク山が連なります。

南側の富良野岳と前富良野岳の間の低くなった鞍部 (ルウチシ) は十勝地方への近道でした。 江戸幕府の探検家松浦武四郎は安政5年(1856年)、

忠別太 (旭川) から十勝大津までの旅の途中、アイヌの人々の先導でこの峠を越えました。

檜山氏が構想から9年目にして撮影に成功したパノラマ写真。山名入りと季節の異なる山名なしの4種があり、 道の駅や空港売店などで取り扱っています。

http://www.osamu-hiyama.jp/ |

就実の丘からの眺望

|

愛別岳

足立間岳

北鎮岳

旭岳

忠別岳

化雲岳

トムラウシ山

オプタテシケ山

ベベツ岳 |

|

美瑛富士

美瑛岳

十勝岳

上ホロカメットク山

富良野岳

ルウチシ

前富良野岳 |

|

就実自治会からご来場の皆様へ

この地の開拓は明治33年香川県出身者3名の入植にさかのぼります。 その後徳島、広島、富山等から開拓者が入地。 原生林を切り拓き、田畑を広げてきました。

明治41年、明治天皇が国民に発した戊申詔書の中にある「去華就実」から命名された就実青年会の発足 (大正2年) かこの地名の由来です。

私たちは、4代100年以上にわたって厳しい自然と闘い。時に長雨や冷害にも翻弄されながら開拓を続けています。私たちは、大地を慈しみ、安心安全な作物を安定供給できるよう、休みなく農作業に従事しています。畑は私たちの大事な生活基盤です。主な作物は、男爵などのジャガイモ、砂糖の原料となるビート、トウキビ、小麦、大豆などです。毎年植える場所を変えて連作障害を防ぎ、また緑肥としてヒマワリやキカラシを育て、土に鋤き込むこともあります。

皆さんの靴には、さまざまな雑菌がついています。中でもシスト線虫という害虫は、ジャガイモや大豆の大敵で、万一畑に広がると10年以上も収穫できなくなる恐ろしい害虫です。農業者は長靴や農機具を洗浄するなど侵入防止に努めています。

皆さんは農地に踏み込まないでください。 車は舗装路のみの走行とし、未舗装農道への進入はご遠慮ください。駐車の際は農作業トラクターの通過幅を十分残し安全な路肩に止めてください。 交差点から5m以内は駐停車禁止です。

豊かな農村景観を次世代に伝えるために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

ヒグマがいます

「就実の丘」 はヒグマの活動領域です。夏から秋にかけて足跡や糞があり農作物等を食べ荒らします。 早朝や夕暮れ時は特に危険です。 ヒグマは鋭敏な臭覚を持ち、ジュースの飲み残し缶や生ゴミはクマを引き寄せる格好のご馳走になります。

皆さんへのお願い・・・空き缶や食物の残りなどは決して捨てないでください。

「ごみ」は必ず持って帰ってください。 |

就実自治会から御来場の皆様へ

|

ヒグマがいます |

就実の丘 |

|

|

|

|

134就実の丘からの直線道路

|

135ジャンプの二人

ジャンプの二人 |

|

写真を撮っていると、若い男女がやってきて、スマホを地面に置きタイマーでジャンプの画を撮っていた。一旦帰ったのだが、再度やってきて、また、やり始めた。うまく撮れなかったらしい。

私が手を貸したが、スマホはシャッタープッシュとシャッターが切れる間に時間差があり、

何度か試技して満足に近い写真を撮ってあげました。

で、どんな写真になったのだろう。 |

|

136就実の丘360°

丘陵頂部から西神楽地区の、一面の農地が見渡せる。

この日は雲がちで十勝岳連峰が見えませんでしたが、広大な農地が眺望できました。

|

138就実の丘直線道路走行

|

| |

140富良野の褶曲地形 (ブルドーザーで整地した地域)

本当は、もっと激しい起伏があったが、農業の利便性のために起伏は削られた。

|

| |

おわび

富良野盆地にはいろいろな観光名所の木があります。しかし近年、近隣東アジアの広国から来た行儀の悪い観光客が農地を荒らすため、

農家が怒ってそれらの木を次々と切り倒し、なくなっています。

そこで、かつての富良野・美瑛の観光シンボルを撮影したページをリンクしますのでご覧ください。 |

150親子の木 北海道上川郡美瑛町美田

なんとなく北海道の風景って、美瑛・富良野の風景です。

上のリンク先を撮った時には、小さなホテルに宿泊しましたが、すぐ裏に畑があり、宿で使う野菜を栽培していた。

この畑からは十勝岳が美しく見えました。が、

その畑にはキラキラ光るものがあり、なんと厚さ1cmもあるガラス片だった。と、見えた。

しかし、そんな危険なものを畑に撒くバカもおらず、よく考えると、十勝連峰以前の火砕流によって運ばれてきた石英か長石の結晶だった。

黒曜石が降ってくる火山もあれば、火砕流の中でそんな結晶が成長する環境もあるのだと、北海道はでっかいどーと思った。

畑の中にゴロゴロしているということは、農作業には害がないようです。害があればすぐさま取り除く。って、広大な農地では不可能か。

旭川空港へ着陸態勢に入った飛行機

国内線:旭川⇔東京(1日7便1時間1便)

国際線:旭川⇔台北、旭川⇔ソウル

たった1本の滑走路だのに、結構な便数が飛んでいる。大都会ですね。それほど、美瑛・富良野は国際的観光地なのです。

|

160ぜるぶの丘・亜斗夢の丘 北海道上川郡美瑛町大三

ぜるぶとは、かぜ・かおる・あそぶ の語尾3文字を採った造語。

美瑛・富良野をはじめとする北海道の広大な植物園は、ほとんど入場無料です。

わたしは、入園するたびに、寄付箱に1000円札を入れてきました。

これら植物園の運営費は何億円も要するのに、わずかな乗り物代などを徴収しても収支採算が採れるわけもなく、ボランティア活動ですね。

|

170北西の丘展望台

美瑛町の駅や市街地から北西の丘にある公園。 |

171

遠く作業のおばちゃん |

雑草や栽培種の花の

絨毯が広がる |

|

白詰草・タンポポ・麦わら草…とか、

こんな絵を見たことがある…

モネの絵に出て来そうだ |

白詰草は、英国の牧草クローバーを干して輸送時の詰め物として日本に入ってきた。発芽成長すると白花だったので白詰草。赤花もあり別名苜蓿。繋いで冠や縄跳びを作って遊んだ有名な詩がある。草野心平「富士山」 |

|

172火山と共生する美しい丘のまち

火山と共生する美しい丘のまち

|

|

この丘はどうしてできたの?

|

➀丘

目の前に広がる丘や畑の土壌をつくる火山灰、 軽石は、 十勝岳の噴火によってつくられたわけではありません。

実は十勝岳連峰ができるもっと前、今から約200万年前と約125万年前に起きた巨大噴火に伴う火砕流により一気に運ばれてきた軽石、火山灰、レキなどからできているのが、この丘なのです。

②十勝岳連峰

大量の火山灰や軽石を噴出した大噴火の後、100万年前に十勝岳連峰を形作る火山活動が始まりました。

まずオプタテシケ山などの火山が活動し、次いで美瑛岳・上ホロカメットク山・上富良野岳などの火山が次々に形成されました。

このうち、十勝岳は現在でも活動している活火山です。

③まちの景観

このように火山と密接に関わってきたこの美瑛の土地は、近代に入り1894年(明治27年) 頃から開拓が始まりました。この地域の人々は、火砕流によってつくられたこの丘の地形や火山灰土壌の特性とうまく付き合いながら、畑を耕し、美瑛の農業を支えています。 |

この丘はどうしてできたの? |

➀丘 |

②十勝岳連峰 |

③まちの景観 |

年表

約26~10万年前

十勝連峰の富良野岳や美瑛岳などの噴火 |

北西の丘展望公園 北海道上川郡美瑛町大村大久保協生

|

174ピラミッド展望台

園内には観光案内所やガラス工房・売店等もあり、

ピラミッド型の展望台からは丘陵地帯の全景や大雪山連峰が見渡せ、美瑛らしい景色が楽しめます。

運営は、一般社団法人美瑛町観光協会、となっています。

|

| |

176新栄の丘 北海道上川郡美瑛町美馬牛新栄

北西の丘~新栄の丘へ |

新栄の丘

うねる大地と農作物

下に記述 |

|

パッチワークの丘って何?

|

目の前にはパッチワーク状に畑が広がります。 これは連作障害を避けるため に、 植える作物を変えていること (輪作)が大きな理由の一つです。 もう一つ の理由は、「丘」にあります。うねる丘が特徴的な美瑛では、起伏差が大きい と、機械作業の効率が低下することから、人の手によって豆類を作付けするということが過去に行われていました。 つまり、大きな起伏差のある農地を工夫し植える作物を変更したため、パッチワーク状に見えているのです。 現在では機械の性能が上がったため、 必ずしもこの限りではありませんが、パッチワーク状の丘の景色には、その地形とうまく付き合ってきた先人の知恵が隠されています。 |

パッチワークの丘って何?

|

|

|

|

|

「連作障害」とは?

毎年、同じ場所に同じ作物を栽培することを連作といいます。そうすると、土壌の中の養分が不足したり、その作物を冒す病原菌などが増え、野菜の生育が悪くなったりすることがあります。

これを連作障害といいます。 |

美瑛の四大作物

小麦・ジャガイモ

豆類(大豆・小豆)

ビート(甜菜) |

ビート:suger beet

砂糖大根・甜菜

(甜菜:読み:てんさい) |

新栄の丘 |

|

177遠望するも見えず

牧場の柵に見えますが行儀の悪い国の観光客用でしょう。 |

あほな国の人は年収

一千万以上の者が入国可能だが、そのため |

金持ち傲慢で非常識。外国の物は壊しても勝手と見下すやから |

注意すると富士山はC国のものになったとか、日本はもうすぐC国のものになるとか言うらしい。 |

下手なジョークだよ |

|

|

|

オプタテシケ山

ベベツ岳

美瑛富士

美瑛岳

十勝岳

上ホロカメットク山

富良野岳 |

|

|

|

|

179褶曲地形

これがホントの美瑛富良野の地形です。

ほとんどが重機で均された美瑛・富良野ですが、まだ残っていました。

|

| |

180色彩の丘 北海道上川郡美瑛町新星 第3

最初に観光バスが立ち寄るようになった花の絨毯の丘公園です。ここも入場無料。1000円置いてきました。

何度も言いますが、まだシーズン前で、花はこれからが多いです。 |

| 181色彩の丘

|

183富良野・美瑛ノロッコ号

中々見られない列車です。釧路湿原ノロッコ号は、踏切で目前を通り過ぎましたがシャッターチャンスなしでした。

富良野・美瑛ノロッコ号

ノロッコ号はJRが運営する観光列車です。駆け抜けるのではなく、ゆっくり、ノロノロと走って沿線の風景を楽しむための列車です。

1日1往復で、切符の入手も、走っている姿を見ることも、大変困難なまぼろし列車です。

美馬牛駅

|

ノロッコ号

|

|

|

|

|

|

ガードマンが警戒しています。これ以上接近不可 |

|

|

|

|

|

185美馬牛直線道路

真っ直ぐな道はいいですね。なぜか、私はワクワクします。いつも、ねじ曲がった暮らしをしているせいでしょうか。

|

187富良野駅

この駅は繁華ですね。昇降客が断然に多いです。何十年も経つけれど、あのドラマが今も世の中を、人々の心を動かしているようです。

|

188六花亭の菜の花畑(キガラシ畑) キガラシ=アブラナ科植物。畑に栄養を与えるための緑肥作物。搾油することもある。

※菜の花とはアブラナ科植物が成長して花芽を付けたもの。大根・白菜・小松菜・キャベツなど何でもよい。

|

6月下旬は、まだ花の季節前です。先ほどの色彩の丘のラベンダー以外は、これから大きく伸びて爛漫に花を咲かせます。

今はまだ、その前の、ネクラな季節です。

が、町を360°見回した時に、一ヶ所だけ山のふもとに広大な真っ黄色の花畑がありました。どこから見てもここだけ目立っていました。

通行人に聞きますと「六花亭」というレストランが咲かしているとのことでした。

しかし、そばに行ってもレストランを宣伝するでもなく、料金所もなく、シーズン前の富良野盆地に、見事な花模様を描いていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

レストランが人を誘うための菜の花畑だから、種を取ったりしないで、花期が終わるとそのまま鋤き込んで肥やしにして、次の苗を植えるのかもしれません。

それにしても見事な菜の花畑です。菜の花油を採ることもできるでしょうね。

正確には菜花でなくキガラシだそうです。寒冷地対応植物で、

適地は北海道です。普通の菜花だと花期はもっと遅れるのでしょう。 |

|

| |

| |

190ふらのホステル(富良野ホステル) 北海道空知郡中富良野町丘町3-20

どうしても富良野に宿泊したかった私は、自家用車だったので、駅から離れた高台の中腹にあるこの宿を選びました。

この宿は、食事付宿泊が普通で、私のように食べられないものだらけの人間は、全て、富良野のスーパーで買いました。

富良野に、こんな直線道路がっあったなんて知らなかった。15.73kmの直線道路。 |

| 191食堂

|

| 192風呂とトイレと通路

|

193私の泊った部屋 実は4人部屋

どう考えても、かなり変わった建物です。

実に楽しい、夢のある部屋でした。天上が高く、とてもかっこいい作りです。

って、この宿は、経営者さんの手作りです。しっかりした作りで、楽しく、とても過ごしよかった。3~4日滞在しました。

で、最終日・翌朝、早く出立の予定で、男主人にその旨を継げ、料金も支払いました。

しかし、深夜から大変な豪雨で、いくら待っても止みません。とうとう、8時過ぎとなり、仕方なく雨の中出発しました。

この宿は、後払いなので、出発する時、女主人から支払いを求められました。

夫婦間での連絡をしっかりしといてくれよと思いました。もし、早朝に出発していたら、宿泊代踏み倒しで、警察案件になるところでした。(笑)

|

| |

|