|

|

| |

はじめに

この日は朝からの豪雨。日本最長直線道路を走るあいだだけ小雨。その後は再度豪雨で、江別市郷土資料館到着も車から豪雨で出られず。

しばらく様子を見たが小やみになる瞬間がなく、走って玄関到着もマスク忘れで呆然。再度車往復が必要に絶望的になる。

その時の写真が下の玄関出の写真。外観写真がないのは豪雨のため。

コロナ禍の珍事でした。

結局、学芸員様にマスクを頂き難を逃れました。

さて、この館の感想ですが、非常に緻密に分析され、解析された展示と、各所に置かれた展示解説資料でした。

この館の文書編集は四度以上行ないましたが、見るに従い、読むに従い、どんどん詳しく調べたくなりました。

大変素晴らしい展示をされていると、つよく感じ、深く感謝いたしました。

|

| 目次

|

| |

| |

| 01外観・入口展示 |

02外観

江別市郷土資料館

google mapより |

googlemapより |

玄関フロアー |

|

|

|

03入口展示

ポスター

|

ミニ案内

|

冊子

江別の遺跡を巡る

1100円

|

冊子

江別古墳群

100円

|

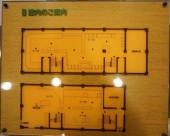

館内図

|

入館リーフレット

|

|

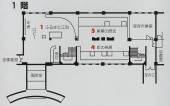

04館内図(入館リーフレットより)

リーフレット表・裏

|

見開き

|

過去から未来へ

江別の歴史を伝える文化財

館内案内図

館内案内図

|

展示項目

1ふるさと江別

2大昔の江別

3開拓の始まり

4町の発展

5産業の歴史

6チョウの世界

|

1階

|

|

1ふるさと江別

ようこそ郷土資料館へ。江別を鳥になってパノラマ写真からまちの成り立ちを観察します。

石狩川と緑い野幌原始林、郷土の自然の豊かさに改めて感動です。 |

2階

|

|

2大昔の江別

縄文時代からの土器400点、

国指定「江別古墳群」のジオラマなどから江別を舞台に生活した古代の風を感じてみませんか。

土器の形や飾りなど時代で変化しています。 |

|

3開拓の始まり

江別発祥の地「対雁」は、北の防人「屯田兵」、民間の開拓団「北越殖民社」など江別の礎を築いた、先人たちの資料から開拓の歴史を学びます。

※北越殖民社:新潟県の北海道開拓会社

明治9(1886)年創設 |

|

6チョウの世界

日本と南米ブラジル、ペルーなどに生息するチョウ。「モルフォチョウ科」「アゲハチョウ科」など町村忠良氏の蝶コレクションをお楽しみください。 |

|

4町の発展

江別港に外輪船が就航し、周辺は生活物資、雑穀の集荷等で賑わった。また、戦争、大水、大火など苦難を乗り越えて、町は発展し続けました。 |

|

5産業の歴史

まちづくりを支えた産業。農業の米と酪農、漁業のヤツメウナギ、工業では、紙パルプとレンガなど時代を映した資料は、どれも希少な産業文化遺産です。 |

|

| |

1ふるさと江別

|

05江別の概要

|

ふるさと江別

江別市は、屯田兵が入植し、開拓使が江別村を設置した明治11年10月5日を開基とします。

その後、数次にわたる江別・篠津・野幌各屯田兵村や、北越殖民社などの開拓者の努力を糧として発展を続けています。

石狩平野の中心に位置し、札幌市に隣接する江別市は、古くは交通運輸の要所でした。

今、明治時代からの窯業、製紙業に情報先端技術産業を加え、情報学園都市に変貌しつつあります。

そして、原始林と石狩川に抱かれたふれあいの街を目指しています。 |

|

ふるさと江別

|

|

|

|

|

市勢表 |

江別市の市勢

●市勢表

東西

141°26'52"~141°40'20"

南北

43°00'52"~43°10'13"

● 面積

187.57 km2

(東西17.273km 南北18.11km)

宅地20.84%、田畑 80.69%、

山林その他 86.04㎢ |

●地勢

河川

石狩川 夕張川 千歳川、篠津川

標高

2.5m~93.0m

石狩平野、野幌丘陵

●人口

1995年 115.491人(路)

1990年 97,201人

1978年 開基100年 82,610人

1964年 市制施行 34,430人

1966年 町制施行50年 19,633人

1916年 町制施行 16,732人

1978年 開基 868人 |

●気候

冬はやや寒く、夏はやや暑い。大陸性気候

気温 平均気温7.3℃

最高34.5℃

最低-26.6℃

降水量 平年962mm

最深積雪173cm/2022年 |

江別のむかし

|

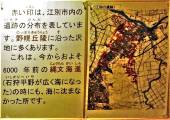

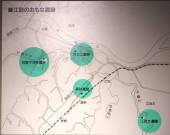

赤井印は、江別市内の遺跡の分布を表しています。野幌丘陵に沿った沢地に多くあります。

これは、今から約6000年前の縄文海進(石狩平野が広く海になった)の時にも、海に沈まなかった所です。 |

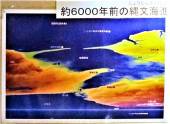

6000年前 縄文海進

石狩平野は海だった |

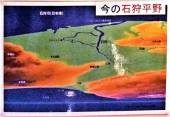

現代

石狩平野がひろがった

|

江別の遺跡分布 |

江別の遺跡は、6000年前海に沈まなかった、

野幌丘陵に多句集中する。 |

|

06江別の四季

|

| |

| |

2大昔の江別

|

10大昔の江別

|

江別に人が住み始めたのは、まだ土器作りを知らない8500年前の先土器時代末期のことです。

豊富な食料を供給し、洪水から村を守ってくれる野幌丘陵、飲み水と水産資源を与え、道路としての役割もあった。

石狩川などの河川は、豊かで安定した生活を保障をしました。

彼らにとって素晴らしいふるさとであった江別には、以後、絶えることなく住み続けられ、100カ所をこす遺跡が残されています。

あるときは、東北地方の文化圏に取り込まれ、また、オホーツク海沿岸文化の脅威におびえ、また、あるときは、北日本に覇を唱えました。 |

|

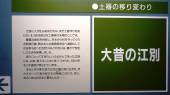

11年表

|

大昔の江別

|

年表

下に拡大 |

旧石器-縄文時代 |

続縄文時代

|

擦文-アイヌ文化 |

|

江別の先史時代年表

| 西暦年代 |

北海道の

時代区分 |

江別の土器文化 |

江別の主な遺跡 |

北海道に関する主な出来事 |

| BC.23,000 |

旧石器時代 |

|

大麻13遺跡 |

・北海道に人が住みはじめる

・細石刃が使われる

・有舌尖頭器使われる |

| BC.11,000 |

縄文 草創期 |

|

大麻1遺跡 |

・土器が使われはじめる

・弓矢が使われはじめる |

| BC.7,000 |

早期 |

貝殻文土器群

東釧路Ⅲ式土器 |

坊主山遺跡

大麻6遺跡,大麻13遺跡,吉井の沢2遺跡 |

・貝殻文土器が使われる

|

| BC.4,000 |

前期 |

縄文尖底土器群

円筒土器群 |

吉井の沢1遺跡

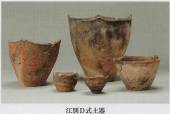

大麻5遺跡,大麻6遺跡 |

・気候が温暖化、縄文海進がはじまる

・各地に貝塚が残される |

| BC.3,000 |

中期 |

萩ヶ岡式土器群

北筒式土器群 |

萩ヶ岡遺跡,上江別遺跡,高砂遺跡

東野幌4遺跡,高砂遺跡,西野幌3遺跡,西野11遺跡 |

・東北地方や道南に大規模集が残される |

| BC.2,000 |

後期 |

余市式土器群

手稲式土器群 |

高砂遺跡

吉井の沢1遺跡,吉井の沢2遺跡,七丁目沢2遺跡 |

・ストーンサークルや周堤墓が築かれる |

| BC.1,000 |

晩期 |

タンネトウL式 |

高砂遺跡,七丁目沢6遺跡,対雁2遺跡 |

・東日本に亀ヶ岡文化が拡がる |

BC.300

AD.300 |

続縄文時代 |

大狩部式土器群

恵山式土器

江別太式土器群

後北式(江別式,坊主山式)土器群

北大式土器群 |

高砂遺跡,大麻3遺跡

元江別遺跡,旧豊平河畔遺跡

江別太遺跡,旧豊平河畔遺跡

坊主山遺跡,萩ヶ岡遺跡,西野幌12遺跡,大麻21遺跡,

大麻22遺跡

町村農場1・2遺跡,大麻3遺跡,吉井の沢2遺跡 |

・金属器が伝えられる

・道南に恵山文化、道東に宇津内,

道東厚岸に下田ノ沢文化が成立する

・道央部に江別文化が成立する

・江別文化が全道に拡がる

・オホーツク文化が樺太から南下する |

600古墳時代

奈良時代

800平安時代 |

擦文時代 |

擦文式土器群 |

萩ヶ岡遺跡

後藤遺跡(江別古墳群)

|

・阿倍比が北征する

・江別や恵庭に古墳群が築かれる

・カマド付きの竪穴住居に住む

・東北地方北部や道南に防御性集落が築かれる |

1200

鎌倉時代

1400

室町時代

1700

江戸時代 |

アイヌ文化 |

(鉄鍋) |

江別チャシ |

・土器が消滅し鉄鍋が登場する

・道南に館が築かれる

・コシャマインの戦いがおこる

・松前藩が成立する

・場所請負制が成立する |

|

| |

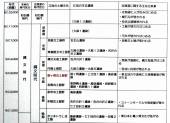

12土器型式の変遷 ※館内設置のリーフレット

縄文時代の土器

8500年前 |

早期~中期

|

中期~晩期

|

続縄文時代の土器

2000年前

|

恵山式~江別式

|

江別B~北大式 |

|

| |

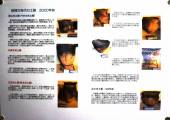

20甦る縄文文化 かえってきた土偶たち 館内リーフレットより

北海道の土偶

|

|

函館市著保内野遺跡出土土偶

函館市縄文文化交流センター展示

この土偶は昭和50(1975)年、農作業中に偶然発見されました。発見直後の昭和50(1975)年と平成18(2006)年の調査により、環状配石遺構の南側にある墓(写真上の矢印)の副葬品であることが判明しました。

土偶の身長は41.5cm、乳房が表現されていることなどから女性と見られます。

これほど写実的な土偶は全国的にも珍しいものです。中が空洞であることから「中空土偶」と呼ばれ、地元では「茅空(かっくう:南茅部の中空土偶)」の愛称で親しまれています。縄文時代後期。 |

|

室蘭市輪西遺跡出土土偶

北海道開拓記念館所蔵

中が空洞の中空土偶では数少ない、間製品で発見された土偶です。

耳のあたりの突起は、髪を束ねたものと考えられています。

青森県で多く発見される「遮光器土偶」を模したものとみられ、北海道ではあまり発見されていません。縄文時代晩期

|

|

千歳市美々4遺跡出土土偶

堂立埋蔵文化祭センター所蔵

縄文時代晩期の墓の底から、うつ伏せの状態で発見された土偶です。

上にはベンガラと呼ばれる赤色顔料がかけられていました。乳房と下腹が膨らみ、妊娠した女性を表しています。

耳の穴は耳飾りを、後頭部の突起は櫛を表現していると考えられています。

|

|

札幌市N30遺跡出土土偶

札幌市埋蔵文化財センター所蔵

縄文時代晩期の墓の上部から発見された板状の道具です。顔と胴体だけで手足は作られていません。強面の顔は、仮面をつけている様子ではないかと考えられています。 |

|

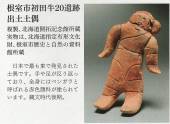

根室市初田牛20遺跡出土土偶

根室市歴史と自然の資料館所蔵

日本で最も東で発見された道具です。手や足が反り返っており、全身にはベンガラと呼ばれる赤色顔料が塗られています。縄文時代後期。

|

|

|

江別市、大麻3遺跡出土土偶

江別市郷土資料館所蔵

縄文時代晩期の墓の上部から発見されました。2体ペアの土偶は全国的に極めて珍しいものです。男女または夫婦の道具とする説では、腰の丸い大きい土偶が女性と考えられています。

また、大きい土偶は、クマ(または熊の精霊)を表現したものと解釈する説もあります。二体とも耳に貫通孔間通孔があり、大きい土偶には両肩にも開けられています。

|

|

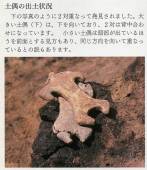

江別市、大麻3遺跡出土土偶

土偶の出土状況

下の写真のように2体重なって発見されました。大きい土偶(下)は、下を向いており、2対は背中合わせになっています。小さい土偶は、頭部が出ている方を前面とする見方もあり、同じ方向を向いて重なっているとの説もあります。

|

|

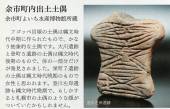

余市町内 出土土偶

余市町余市水産博物館所蔵

フゴッペ貝塚の道具は、縄文時代中期に作られたもので、かなり抽象的な土偶です。

大川遺跡と登町5遺跡の土偶は、縄文時代後期のもので、体の1部分だけが発見されました。

栄町7遺跡の土偶は縄文時代晩期のもので女性と思われます。

登川左岸遺跡も縄文時代晩期で、もしかすると、札幌市の土偶のような顔がついていたかもしれません。 |

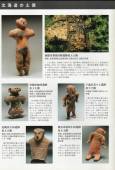

北海道の土偶

|

北海道の道具は、縄文時代早期あたりから作られたようです。

また平成4年に刊行された国立歴史民俗博物館研究報告によると、道内で発見された土偶は310点ほど、その多くは、道央~道南に分布しています。

道内の土偶は、「遮光器土偶」が多く発見される青森県のすぐ北にありながら、全体的にシンプルで素朴な作りになっています。

その中でも函館市の中空土偶は、写実性や大きさなどから道内でも群を抜く逸品です。

墓から発見された土偶

土偶は、一般的に墓などに伴わないと言われているのですが、

この特別展で紹介する道内の函館市中空土偶、根室市初田牛20遺跡、千歳市美々4遺跡土偶、札幌市N30遺跡の土偶などは、

墓から発見されており、全国的な傾向と異なります。

大麻3遺跡の土偶もその一つで、2体が重なって発見された例は、全国的にも極めて稀です。 |

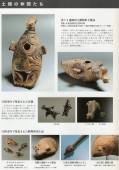

土偶の仲間たち

|

|

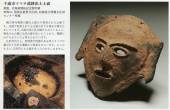

美々4遺跡出土動物形土製品

千歳市埋蔵文化財センター所蔵

昭和51 (1976)年に発見されました。「動物形土製品」と名付けられていますが、具体的に何の動物なのか、未だ解明されていない不思議な土製品です。亀やアザラシに見えたり、下の写真のように置くとカモなどの水鳥にも見えます。胸と背中に穴が開けられ、その用途もよくわかっていません。北海道立埋蔵文化財センターでは「ビビちゃん」の愛称でマスコットになっています。縄文時代晩期。 |

|

※現在(2021)では、鰹節形石器・魚形石製品などとともに、水鳥形疑似餌(ルアー)であることがわかりました。 |

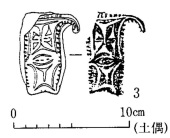

岩偶(江別市内発見)

江別市内発見の岩偶 |

岩偶

高砂遺跡 |

岩偶

七丁目沢遺跡

萩ヶ丘遺跡 |

江別市内で発見された岩偶

土で作られた土偶に対して、石で作られた「人がた」を岩偶(または石偶)といいます。左2点は石鏃などの材料に使われる黒曜石、右2点は蛇紋岩で作られています。

時代は、大麻3遺跡の土偶とほぼ同じ縄文時代晩期ではないかと考えられています。 |

江別市内で発見された動物形出土品

|

クマのアクセサリー

高砂遺跡(縄文時代晩期)

旧豊平河畔遺跡(続縄文時代、左下)

対雁2遺跡クマ土製品

(縄文晩期)

北海道立埋蔵文化財センター所蔵 |

|

江別太遺跡 木製かんざし

(続縄文時代、国指定重文)

元江別1遺跡 土器

(続縄文時代、国指定重文) |

かえってきた土偶たち

|

ママチ遺跡の土面

|

千歳市ママチ遺跡出土 土面

北海道埋蔵文化財センター所蔵

縄文時代晩期の墓の上部から発見された土面です。全国で発見されてる土面の中でも端正な顔立ちをしています。土面の耳に孔が開けられていること、発見された墓には杭の跡があったことから、墓標にかけられていたと考えられています。

江別市内にも、同時期で杭のある同じタイプの墓が七丁目沢6遺跡から発見されています。もしかすると、江別市内にも土面があったのかもしれません。

|

|

土偶の仲間たち

土偶の仲間には、土面や岩偶、動物形土製品・石製品などがあります。

土面は、精霊や神などに変化する道具とする説があります。岩偶が作られた目的は、土偶同様、未だ解明できていません。

動物形の出土品は、動物の持つ特殊な能力などに対する畏怖やその力にあやかろうとする思いで作られたのではないでしょうか。

江別市前の動物形出土品には、熊と考えられるものが数多く発見されています。アイヌ文化の「イオマンテ(クマを送り)」と直接結びつける証拠は見つかっていませんが、当時から熊に対する特別な思いがあったのかもしれません。 |

土偶の仲間たち |

後藤遺跡

水鳥形土製品

年代不明  |

土偶や仲間たちが発見された江別市内の遺跡

|

|

甦る江別文化

かえってきた土偶たち

|

旭川市博物館所蔵の資料

旭川市博物館の資料は、北海道教育大学の教授だった高野広道氏が収集したものです。これらの資料は、高野氏が調査で発見したもののほか、後藤寿一氏から入手したもの(後藤氏の名前の入ったラベルが貼ってある)などもあるようです。収集した資料のほとんどは、現在の対雁・元江別・見晴台地区で発見したものですが、中には、現在の七丁目沢6遺跡付近で収集したと考えられるものもあります。

旭川市博物館には、形のわかる土器だけで百数十点、破片や石器などを合わせると約2000点の資料が収蔵され、一部は常設展で紹介されています。 |

甦る江別文化 |

旭川市博物館所蔵の資料

江別B式 |

江別C式 |

江別D式 |

旭川市博物館常設展の江別出土土器

|

|

| |

おろしがね状石器・土製品

|

江別出土土笛

旭川市博物館展示

|

|

|

|

かえってきた土偶たち

|

北海道大学植物園博物館の資料

北海道大学植物園博物館に所蔵されている資料は主に後藤寿一氏と名取武光氏が収集した資料です。形がわかる土器は百数十点、土器片や石器などを合わせると約1800点になります。

これらの中には、現在江別市郷土資料館では所蔵していない江別古墳群出るの蕨手刀(郷土資料館に所蔵しているのは旧町村農場出場のもの)などの貴重な資料も含まれています。

また、現在の志文別遺跡出土と推定される、飛鳥山遺跡の擦文土器など、郷土資料館では所蔵していない遺跡の出土品もあります。 |

|

甦る江別文化

続縄文時代の後半、道南の土器文化と道東の土器文化が道央で融合し、独自の土器文化が発達します。

その土器文化を代表する遺跡が江別市坊主山遺跡であることから、「江別文化」と言います。

この土器の土器のほとんどは、昭和初期から昭和30年代に発見されました。当時は発見した研究者の貴重なが学術資料であったことから、現在ではその研究者に縁のある博物館に所蔵されています。

本特別展では、江別市から出土した資料が、北海道の考古学に大きく貢献したかを知ってもらうべく、これらの資料(1部)を所蔵先より拝借し、みなさんに紹介します。 |

旭川市博物館の資料

|

北海道大学植物園博物館の資料

江別C式 |

江別C式 |

江別C式 |

江別C~D式 |

江別D式 |

|

|

石鏃

|

甦る江別文化

|

|

|

先人の研究者たち

|

昭和6年、後藤寿一氏が現在の江別古墳群を発見したのを皮切りに、河野広道氏、名取武光氏などの研究者が江別市内を精力的に調査しました。

彼らは現在の対雁・いずみ野・元江別・見晴台地区を中心に調査し、竪穴住居や墳墓を発見しました。また野幌代々木町・野幌寿町地区や東西野幌地区でも遺跡を発見しました。

発見された遺跡の中には現在消失しているものもあり、彼らが発見した遺物や記録は、江別市の先史時代を知る上でとても貴重な資料です。 |

|

| |

30※資料 北海道の土偶 引用「北海道の土偶」国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ

出土状況

北海道で、土偶出土の報告がある遺跡数79ヶ所、310個体。

分布状況

渡島半島の南半,特に函館周辺が最も多く,次いで石狩低地帯の千歳周辺が多い。

その中間部は,太平洋側は噴火湾沿岸,日本海側は積丹半島周辺に散発的に分布している。

石狩低地帯より北海道の東・北部の地域では,不確実なものを含めても5ヵ所の遺跡があるにすぎない。

その状況は,丁度東北地方北半の影響を強く受けた前・中期の円筒土器や晩期の亀ケ岡式土器の分布の様子と符合する。 |

朱円周堤墓の土偶

引用副葬される土偶 |

|

現時点で,分布の最北端はオホーツク海沿岸,知床半島の付け根の斜里町朱円環状土離,最東端は根室市初田牛20遺跡である。

※知床博物館に、斜里町朱円周堤墓群の遺物は保管されているが、展示されていない。

確認できるのは、「副葬される土偶」設楽博己のP8図2の中に3として描かれている図のみである。 |

図3 縄文時代前・中期の土偶・岩偶

|

1・2・11~14・17・28函館・サイベ沢,

34 函館・函館空港第4地点,

5 余市・フゴッペ、

6・10・16・23 八雲・栄浜1,

7~9 松前・白坂,

15 函館・権現台場,

18 苫小牧・美沢1,

|

19・24・25 泊・ヘロカルウス,

20 江別・高砂,

21 函館・石川1,

22 岩内・東山,

26 木古内・釜谷 4,

27 福島・館崎,

29 南茅部・臼尻B |

図4 縄文時代後期~晩期初頭の土偶

|

30 松前,

31・32 函館・日吉,

33 室蘭・絵柄,

34・38 千歳・キウス,

35・36 小樽・忍路土場,

37 千歳・末広,

|

39 南茅部著保内野,

40~42 恵庭・柏木B,

43 斜里・ 朱円,

44 根室・初田牛20,

45 静内・御殿山 |

図5 縄文時代晩期の土偶 (1)

|

46・47 千歳・美々 4,

48・50・52・53 虻田・高砂,

49・59 苫小牧・柏原18,

51 白老・社台1,

54 石狩・志美第4,

55 千歳ママチ,

56 余市・栄町5

57・58 江別大麻3

|

図6 縄文時代晩期の土偶 (2)

|

60 南茅部・大船A,

61~65・67・68 木古内・札苅,

66・69 上磯・添山,

69・72・74 七飯・聖山,

70・71・76 木古内・新道4,

75 七飯・大中山10,

77 松前・上川 |

|

時期別の特徴

|

(1)早・前期 土偶はないが、円筒土器下層式に伴った岩偶が2遺跡4点ある。

函館市サイベ沢貝塚で円筒下層d式に伴った2点は装身具とされているが岩偶である。

函館空港第4地点の円筒土器下層a・b式に伴った2点がある。これは復元すると長さ34cm幅17cmの大型である。(甕棺も出土)

(2)中期 この時期は円筒上層式に伴った土偶が共伴する。

縄文時代中期の土偶は,集落遺跡の包含層または住居跡から出土し,形状は単純な十字形に 近いものが多い。そして,ほとんどのものの頭部,首,腕のいずれかに縦または横方向の貫通孔が一つないし二つみられる。何らかの形で,垂り下げて使用されたことが考えられる。おそらく,集落ないし特定の住居に伴う土偶祭祀の存在が想定でき,その祭祀の終了とともに廃棄されたものと考えられる。

(3)縄文時代後期および後期末~晩期初頭の土偶は,土墳墓または墓域から完形またはほぼ完形に復元できる状態で出土する場合が多い。

土墳墓から発見される場合は副葬品と思われ,完形に近い形で出土する。

一方,墓域から発見される場合はいくつかの破片の状態で出土し,何らかの形で意識的に破壊されたことが考えられる。

いずれにしても埋葬儀礼の一つとして土偶祭祀が存在したようである。このような状況は他の地域ではみられない,北海道的な土偶祭祀の特徴で,後期末葉にみられる周堤墓または環状土離と呼ばれる北海道独特の墓制を生みだした精神文化と深く関連しているものと思われる。

(4)縄文時代晩期の土偶は,大きく二つのグループに分けられる。

亀ケ岡式土器に共伴するグループは,損壊した状態で一つの遺跡から多数出土する傾向があり,土偶を何らかの目的のために破壊する祭祀の存在が考えられる。

一方,終末期のタンネトウL式土器に共伴するグループは,数は少ないがすべて完形に近い状態で発見されている。

また,千歳市ママチ遺跡の土墳墓に伴った土製仮面(長沼ほか1987)も在地文化を代表するもので,土偶類も土製仮面同様,埋葬儀礼に関係する可能性がある。

縄文時代中期~晩期の時期にみられる北海道の土偶は,隣接する東北地方の円筒・亀ケ岡文化の影響を強く受けるものの,墓との強い関連性,完形または完形品に近い状態まで復元できるものが多いことなど,他の地域とは異なった特徴を見い出すことができる。

論文そのものをお読みいただくことをお勧めいたします。 |

|

| |

| |

100土器展示室

|

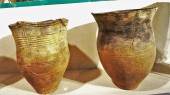

110縄文土器

|

111展示室全景

|

112縄文土器型式の変遷

縄文時代の土器 8500年前 ※館内設置のリーフレットより

縄文時代の土器

8500年前 |

|

|

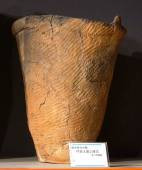

東釧路式土器<早期〉 8500年前 |

東釧路式土器<早期〉 8500年前

東釧路式土器は、I~Ⅳに細分され、江別市からはⅢ式が 多く発見されている。

東釧路Ⅲ式は、横から見た器形がほぼ 逆三角形になる。

文様は、縄を転がしたり、 押し付けたりす るほか、棒などに縄を巻きつけたものを転がすなどして付けられる。 |

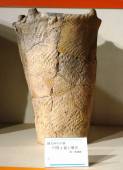

大麻5式土器<前期>

|

大麻5式土器<前期>

市内の大麻5遺跡から発見された土器によって設定された型式。大きくは道南~青森県を中心に広がった円筒下層式土器の仲間。

横から見た器形は口縁部・胴部・底部の幅にあまり変化がない シンプルな作りである。

文様は、縄文をベースにし、口縁部には縄を押し付けた線が数本付けられる。

また、内部にも縄文が付けられたものもある。 |

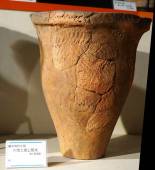

円筒(上層)式土器

〈中期〉 6500年前

|

円筒(上層)式土器〈中期〉 6500年前

道南~青森県を中心に発達・ひろがった土器型式。

土器の上部は、粘土紐を貼り付けたり、口に突起を付けるなど立体的な文様構成が特徴。

江別市内では、この形式が発達して次の萩ヶ岡式土器につながる。 |

萩ヶ岡式土器〈中期〉

5000年前

|

萩ヶ岡式土器 〈中期〉 5000年前

市内の萩ヶ岡遺跡より発見された土器によって設定された型式。

萩ヶ岡式の土器の特徴 は、本州の東北北部より伝播し道南を中心に広がった

円筒上層式土器と北海道東北部の北筒式土器(北見地方の常呂遺跡を指標とする土器) の影響を受けている。

厚く盛り上がったロ縁部に4箇所の突起をもち、 縄・棒・爪などの施文具 (文様を付けるための道具) による文様が付く。

萩ヶ岡1式

萩ヶ岡2式

萩ヶ岡3式 |

|

萩ヶ岡1式・2式は、4箇所の突起の真下に縦方向の粘土ひもを貼り付け、それをつなぐように横方向にも粘土ひもを貼り付ける。粘土ひもには棒や爪で模様を付けるほか、

1式では縄、 2式では竹を半分に割った道具 (半裁竹管) を押し付けた文様を付ける傾向にあ る。

萩ヶ岡3式は、口縁部を厚く作るようになり、その下の文様はシンプルになる。 写真 はないが、

萩ヶ岡4式は、文様がさらにシンプルになり、 突起も小さくなる傾向にある。 |

|

|

北筒式土器<中期>

4500年前

|

北筒式土器<中期> 4500年前

道東・道北を中心に広がった土器型式。

口縁部は厚く作られ、その部分に半裁竹管で刻むように文様が付けられるのが特徴。

また、厚くした口縁部のすぐ下に竹をまっすく突き刺して付けた円形の模様も付けられる。 |

市式土器<後期>

3500年前

|

余市式土器<後期> 3500年前

余市式土器は、横から見ると口が大きく、底がすぼまった器形をしている。

ロ縁部から胴部にかけて、太い粘土ひもを横位置に貼り付けている様子は、まるで樽の「タガ」のようである。

北筒式土器と同じように、口のすぐ下には円形の刺突文が付けられているものもある。 |

手稲式土器<後期中葉>

3500年前 |

手稲式土器<後期> 後期中葉 3500年前

縄文時代後期の北海道を代表する土器型式。

縄文時代中期の円筒上層式土器以来、よく使われていた粘土ひもを貼り付けた文様は影をひそめ、

縄文と先の細い工具で線を引く文様 (沈線)が多く使われるようになる。

土器の表面に縄文を付けた後、区画するように沈線を引き、 所々区画の縄文をわざと消して文様にメリハリを付ける技法 (磨り消し技法)が用いられたものもある。 |

タンネトウL式土器

<晩期> 2500年前

|

タンネトウL式土器<晩期> 2500年前

縄文時代晩期に道央で作られた土器型式。

当時東北地方を 中心に発達した大洞式(亀ヶ岡文化)と道東を中心に発達した 幣舞式両方の影響を受けた土器で、

それぞれの特徴がみられる。

「エ」の字をくずしたような文様は大洞式、 細かい縄文が付けられたり、口唇部に細い縄を押し付けた文様を付けたりするのは幣舞式の特徴。 |

|

| |

120早期 |

121

|

|

早期土器 8500年前

平底貝殻文土器群 尖底貝殻文土器群 東釧路式土器群 縄文尖底土器群 |

|

122尖底貝殻文土器

尖底貝殻文土器とは、縄文時代早期の尖底土器に貝殻文が施された土器です。

【特徴】

底がとがった尖底土器で、丸底に近い円錐形や砲弾形などがあります

貝殻を押しつけたり引きずって文様を施しています

アカガイのような殻に凹凸がある二枚貝が使われています

縄文時代早期の代表的な土器である押型文土器と似た文様をしています

【分布】

北海道で発見されている最も古い土器群のひとつで、内陸部では少なく、海岸地域に集中して分布しています

【用途】

煮炊きをする時に、火のまわりをよくするための工夫と考えられています

【関連情報】

縄文時代早期の土器には、口縁から底部にかけて2か所に段があり、口頚部に横長の透かしが入った「縄文式尖底土器」もあります

縄文時代早期の土器は、表面に縄目状の模様があるのが特徴です

縄文時代中期以降には人々の用途に応じて様々な形の土器が作られるようになります

|

尖底貝殻文土器

函館市根崎遺跡 |

尖底貝殻文土器

苫小牧市博物館 |

同一反復 |

|

123平底貝殻文土器

平底貝殻文土器は、貝殻文を施した平底の土器で、北海道や南九州などで発見されています。

【平底貝殻文土器の発見地】

北海道:大樹町下大樹遺跡、函館市西股遺跡など

南九州:南九州の縄文時代草創期から栄えた貝文文化の遺跡など

【平底貝殻文土器の特徴】

貝殻を押しつけたり引きずって文様を施した土器

内陸部では少なく、海岸地域に集中して分布している

尖底土器と異なり、平底の土器が伴う石器の組み合わせが異なる

【貝文文化】

貝殻文土器に代表される文化を貝文文化または貝殻文土器文化と呼び、縄文土器に代表され東日本を中心とした縄文文化とは区別されます。

南九州では縄文時代草創期から独特の貝文土器の文化が栄え、6300年前の鬼界カルデラの巨大噴火で西日本の縄文人が壊滅的被害を受ける

まで続いていたようです。

北海道の平底貝殻文土器

北海道で出土する平底の貝殻文土器は、約1万年前から8500年頃に作られた暁式土器や、9000~7000年前頃の貝殻文土器などがあります。

【暁式土器】

約1万年前から8500年頃に道東地域を中心に作られた平底の土器

土器の底面にホタテ貝のあとが明瞭に残されているのが特徴

初期の土器には文様はほとんどなく、表面を縦方向に植物質の道具で擦ったようなあと(条痕)が付く程度のものがある

帯広市暁遺跡、八千代A遺跡、池田町池田3、浦幌町平和・下頃辺などの遺跡から出土している

【貝殻文土器】

9000~7000年前頃、全道的に広がった土器で、貝殻を押し付けたり、引きずったりした文様の付いた土器

北海道東北部の土器は平底で、西南部の土器は尖底だった

北海道で最古の土器は、帯広市にある「大正3遺跡」から出土しており、1万3千年前ころのもので、縄文時代草創期の特徴をもちます。

大麻6遺跡

|

|

124東釧路Ⅲ式土器

釧路Ⅲ式土器は、縄文時代早期の終わり頃に北海道内で広く分布した土器で、薄手の平底土器です。釧路市・東釧路貝塚にちなんで命名。

【特徴】

鉢型の土器で、底が平らでクの字状に張り出す

上から交互に向きを変えて、細い縄文がつけられている

絡条体圧痕文・組紐圧痕文・撚糸文が帯状に複合して施文される

口縁が直立に近く立つ、もしくは大きく外反し底面が外に大きく張りだす

【発見例】

北見市内では、最古級の竪穴住居跡から成る集落遺跡であるTK-60遺跡から出土した

釧路市・東釧路貝塚で出土した

S二三七遺跡、T一五一遺跡において良好な土器群が得られている

【関連する土器】

コッタロ式土器、中茶路式土器は、東釧路Ⅲ式土器に文様、器型とも非常に類似している

大麻6 |

大麻6 |

大麻6 |

大麻6 |

大麻6 |

|

大麻6 |

大麻6 |

大麻6 |

大麻6 |

|

|

|

125コッタロ式土器

コッタロ式土器は、北海道の早期後半から終末にかけて作られた土器で、鋸歯や変形モチーフの幅広な文様帯が特徴です。

【解説】

コッタロ式土器は、北海道で早期後半から終末にかけて作られた土器です。

鋸歯や変形モチーフの幅広な文様帯が特徴です。

北海道では、東釧路Ⅲ式、中茶路式、コッタロ式などの式系土器群があります。

縄文土器は、地域や時代によってさまざまな特徴を持っており、全国で数百を数える型式が知られています。

縄文土器は、土をこね、形を作り、火で焼くことで固い器となった土器の発明で、化学変化を応用した最初の発明と言われています。

縄文土器は、黒褐色の厚手の土器で、表面に縄目状の模様があるのが特徴です。

縄文土器は、焼成温度は約600度の低温のため、強度が弱く、それを補うべく厚手に作られたと考えられています。

大麻13 |

|

|

| |

130前期 |

131綱文式土器

綱文式土器は、縄文時代前期前葉の土器で、縄文の縄目が太いのが特徴です。

【特徴】

底部が尖底である

胎土に繊維を多く含む

器面にロープを巻きつけたような文様がある

【分布】

石狩低地帯以北に広く分布している

【出土例】

網走市大曲洞窟遺跡から出土している

縄文土器は、時代や地域によって特徴が見られます。

最古の土器は無文で、その後、隆起線文土器、爪形文土器と変遷しました。

約1万年前に縄目の模様がついた多縄文土器が登場します。

各地で土器の地域性が見られるようになります。

大麻13 |

|

132大麻5式土器

|

|

高砂 |

大麻6 |

元江別1 |

高砂 |

大麻5 |

大麻5 |

高砂 |

大麻5 |

大麻5 |

大麻5 |

大麻5 |

大麻6 |

萩ヶ岡 |

大麻6 |

大麻5 |

大麻6 |

|

135円筒土器下層式 縄文前期

円筒下層式土器は、縄文時代前期の土器で、円筒状(バケツ状)のシンプルな形をしており、縄目の文様で装飾されています。

東北地方北半部から北海道南西部にかけてが主な分布域です。

【特徴】

縄文1万年の中で最も多彩な縄目の文様をもつ

縄を串に巻き付けて転がすと縄目が縦に並ぶ単軸絡条体がつく

縄目の並びが地域によって異なり、地域性が見られる

胎土に植物繊維が混入している

水漏れを防ぐため内面に化粧粘土を貼り研磨している

食材を長期間煮炊きするような使われ方をしたと考えられる

【細分】

円筒下層式にはa型・b型・c型・d型などの細分があり、地域によって特徴が異なる

北海道では石狩低地帯にもまとまった円筒下層式の資料が出現するのは、円筒下層d式の段階

【出土遺跡】

青森県青森市の三内丸山遺跡

秋田県大館市の池内遺跡

秋田県能代市の杉沢台遺跡

北海道函館市のサイベ沢遺跡

|

| |

140中期

|

141萩ヶ岡遺跡

萩ヶ岡遺跡は、北海道江別市にある遺跡で、神社山(じんじやさん)と呼ばれる古砂丘に広がっています。

【特徴】

擦文時代初頭や縄文時代晩期終末の土壙が発見されている

縄文中期後半の盛土遺構や物送り遺構が確認されている

支笏火山灰により形成された古砂丘に位置している

江別神社があることから「神社山」とも呼ばれている

|

142円筒土器上層式

円筒上層式土器は、縄文時代中期に東北地方北半部から北海道南西部にかけて分布した土器で、円筒状(バケツ状)の器形をしています。

【特徴】

口が大きく外に開き、大きな4つの突起が付く

上半部に縦・横位、弧状の粘土紐による立体的な装飾が巡る

隆帯の上や隆帯の隙間に縄文原体を押し付けた文様が施される

土器の装飾化に伴ってサイズが大型化し、高さが80cm以上になるものもある

中には、土器の内面に人の顔を表現したものもみられる

【分布域】

北海道の石狩平野から南の日高地方を下って襟裳岬付近に達し、南は山形県南部の上山市付近まで広がっている

|

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

|

|

萩ヶ岡 |

高砂 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

|

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡、高砂 萩ヶ岡、高砂 |

萩ヶ岡 |

高砂 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

|

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

|

|

|

|

143萩ヶ岡式土器

萩ヶ岡式土器は、北海道江別市で出土した縄文時代の土器です。

【特徴】

粘土は地元の米沢煉瓦を使用

縄文をつける「縄」は紙ヒモを転用

ほかの道具は木や竹など自然の素材を使用

金属は一切使用せず、1カ月以上の乾燥ののち野焼きで完成させる

【土器作りの様子】

縄文をつける「縄」は紙ヒモを転用

ほかの道具は木や竹など自然の素材を使用

金属は一切使用せず、1カ月以上の乾燥ののち野焼きで完成させる

|

| 144萩ヶ岡1式土器 萩ヶ岡遺跡出土

|

| 145萩ヶ岡2式土器 萩ヶ岡遺跡出土

|

146萩ケ岡3式土器

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡 |

|

萩ヶ岡 |

|

萩ヶ岡 |

萩ヶ岡と元江別1 |

萩ヶ岡、元江別1 |

萩ヶ岡 |

|

|

|

|

147萩ヶ岡4式

旧豊平河畔

高砂 |

高砂、元江別10 |

高砂 |

元江別10 |

元江別10 |

高砂、萩ヶ岡 |

|

高砂 |

萩ヶ岡4-高砂遺跡

北筒式-元江別11 |

|

|

|

|

148北筒式 中期後半

北筒式土器は、縄文時代中期後半から後期初頭にかけて北海道の道東や道北で主に作られた円筒形の土器です。

【特徴】

口縁は山形突起をもった波状もしくは平縁で、口縁部に肥厚帯がつくられる

口縁部に円形の刺突文が数センチメートル間隔でめぐる

胴部は下まで隙間なく縄文がつけられている

【分類】

北筒式土器の時期は数百年あり、土器の形や作りが少しずつ変化しているため、さらにいくつかに分類して呼ばれています

北筒式土器の中で最も古いグループのものは「トコロ6類土器」と呼ばれています

細岡式土器は北筒式土器の中でも新しいグループの土器です

【分布】

遺跡も海岸地帯だけではなく山岳地に近いところまで分布しています

石銛といわれている小型・大型の尖頭器が多くみられ、磨石、石皿がほとんどみられません

萩ヶ岡4-高砂遺跡

北筒式-元江別11

|

高砂、、萩ヶ岡

|

旧豊平河畔、高砂

|

元江別11、東野幌4

|

旧豊平河畔も萩ヶ岡

|

萩ヶ岡、大麻6

|

元江別11、東野幌4

高砂

|

??西野幌11

|

東野幌4、高砂

|

七丁目沢2

|

|

|

|

| |

| |

| 150後期 3500年前 十腰内式土器群 加曽利B式土器群 突瘤文土器群 |

151 余市式土器は、北海道函館市の余市の大谷地貝塚から出土した土器を標式とした土器の形式です。

【特徴】

余市の大谷地貝塚の下層と上層から出土しています

渡島地方の貝塚にも出土しています

【関連情報】

余市式土器を伴う貝塚には、アサリ坂(天祐寺)貝塚、青柳町貝塚などがあります

土器には、縄文式土器、弥生式土器、庄内式土器など、時代や地域によってさまざまな種類があります

縄文土器は、野焼きで低温で焼かれており、厚手で縄目模様が特徴です

弥生土器は、野焼きから土器に土をかぶせて高温で焼く方法に変わり、薄手でも割れにくくなりました

庄内式土器は、3世紀前半(西暦200~250年)頃、近畿地方で作られた土器で、弥生土器と土師器(古墳時代の土器)の両方の特徴をもっています

堂林式土器 後期末葉の土器

堂林式土器とは、

縄文後期末葉の深鉢や鉢などの口縁に内側から突刺して表面に小さな瘤をつくる粗製土器(突瘤文土器)です。堂林遺跡で発掘されました。

堂林式は、斜行・羽状の縄文を地文として、平行沈線文、弧線文、渦巻文、曲線文、磨消縄文、突瘤文などが組み合わさり、

精製・粗製の二種類がある。

精製土器には貼瘤文が付されるものもある。 御殿山式、栗沢式はともに墓地遺跡から出土した土器である。

後期3500年前

余市/堂林式×2 |

小島の沢、高砂

余市/余市/堂林式 |

|

|

152タプコプ式 後期

タプコプ遺跡: 北海道苫小牧市植苗にある、縄文時代中期末からアイヌ期にかけての遺跡。

続縄文期の墳墓42基。クマ意匠付き土器

タプコプ式土器:北海道苫小牧市植苗のタプコプ遺跡出土の土器で、クマが描かれています。

【背景】

タプコプ遺跡は、続縄文時代前半の集団墓地で、本州の弥生時代に相当します。

この墓地からは鉄や副葬品が豊富に発見されており、特別な人の墓と考えられています。

土器にはクマが描かれており、両足を大きく広げ、土器の中をのぞき込むような姿をしています。

【考察】

クマのデザインは持つ人の地位を表す一種のステータス・シンボルだったのではないかと思われます。

土器にはクマが描かれていることから、タプコプ式土器と呼ばれています。

旧豊平河畔 |

|

|

|

153手稲式

手稲式土器は、縄文時代後期中葉(約3500年前)の土器で、北海道札幌市の手稲遺跡から出土した土器です。

関東地方の加曽利B式土器の系列に属しており、東海や近畿地方にも類縁の土器が見られます。

【特徴】

深鉢や浅鉢の平行沈線をつなぐ弧線にさまざまなバラエティがある

磨消手法がよく発達している

羽状縄文はまだない

|

高砂 |

元江別3、旧豊平河畔

|

|

余市式土器

↓

手稲式土器

↓

タンネトウL式土器

|

|

旧豊平河畔、大麻15 |

高砂 |

手稲式:高砂

ホッケマ式(吉井の沢2)

タンネトウL式 |

手稲式

旧豊平河畔

大麻15 |

手稲式(高砂) |

|

|

155堂林式

3500年前 後期 十腰内式土器群 加曽利B式土器群

堂林式土器とは、

縄文後期末葉の深鉢や鉢などの土器で、沈線文や磨消縄文が発達した精製土器と、突瘤文土器が組み合わさった土器です。

斜行・羽状の縄文を地文として、平行沈線文、弧線文、渦巻文、曲線文、磨消縄文、突瘤文などが組み合わさり、精製・粗製の二種類がある。

精製土器には貼瘤文が付されるものもある。 御殿山式、栗沢式はともに墓地遺跡から出土した土器である。

【堂林式土器の特徴】

縄文後期末葉の土器で、深鉢や鉢などの口縁に内側から突刺して表面に小さな瘤をつくる粗製土器(突瘤文土器)と、

沈線文や磨消縄文が発達した精製土器が組み合わさっている

【出土状況】

堂林遺跡(どうばやしいせき)で出土した土器で、縄文後期末葉の土器が組合わさって出土している

【土器の分類】

土器には、貯蔵用の甕や壺、食器としての杯や高杯、椀や皿、そして調理用の甕や鍋など、さまざまな種類があります。

|

十腰内式土器群

堂林式 |

加曽利B式土器群

堂林式(萩ヶ岡) |

萩ヶ岡、千歳市 |

千歳市出土

特殊な文様 |

|

| |

| |

158ホッケマ式 縄文後期

ホッケマ式土器は、

北海道中央部に分布する縄文時代後期の土器で、擦り消し縄文が施されています。深鉢や浅鉢、壺などさまざまな器形があります。

【特徴】

口縁部や胴部に刻み列、横方向に走る羽状縄文などがある

北海道中央部に分布の中心をもつ

【時期】

縄文時代後期中葉、関東・東北・北海道にかけての広範な地域に磨消縄文を特徴とする類似性の高い土器が拡がった時期に分布した

【土器の模様】

縄文土器の模様は縄や竹でつけられており、身近にあって手に入りやすいものだったからと考えられている

|

| |

| 170晩期 |

171日ノ浜式 七飯町 晩期

日ノ浜式土器は、北海道南部に特徴的な雲形文や工字文が施された土器で、晩期の亀ヶ岡文化に属しています。

【特徴】

亀ヶ岡文化に特有の雲形文や工字文が施されている。北海道南部に特有な特徴を現している。

津軽海峡をこえて、青森県三厩村宇鉄、木造町亀ヶ岡、岩手県北上市九年橋遺跡などの諸遺跡にも出土している

【日ノ浜遺跡について】

日ノ浜遺跡は、津軽海峡に面した砂丘にある遺跡です。

縄文文化前期から中期の円筒土器文化の集落と、縄文文化晩期の土坑群が発掘されています

日ノ浜遺跡からは、「日ノ浜型住居」と呼ばれる五角形のベンチ状段構造をもつ竪穴住居などのほか、イノシシ形土製品が出土しています

日の浜遺跡で発見された住居や晩期の遺物は、北海道の先史時代における重要な位置をしめています

日ノ浜型住居は、

北海道の津軽海峡に面した日ノ浜遺跡で発見された、五角形のベンチ状段構造をもつ竪穴住居です。

縄文文化前期から中期の円筒土器文化の集落で、楕円形の竪穴の中央が五角形に掘り込まれた二重構造の竪穴です。

【日ノ浜型住居の特徴】

楕円形の竪穴の中央が五角形に掘り込まれている。

五角形の部分が住居の主体部で、炉や柱穴がある

柱は五角形部分の床の四隅に立てられ、更に一段高い楕円形の棚上部に1、2本が加えられる

【日ノ浜遺跡について】

津軽海峡に面した砂丘にある遺跡

縄文文化前期から中期の円筒土器文化の集落と縄文文化晩期の土坑群が発掘されている

イノシシ形土製品が出土している

日ノ浜式土器は、

縄文晩期後葉の大洞A式に相当する土器群で、沈線と浮文による装飾が特徴です。深鉢や浅鉢、台付鉢、皿、壺形土器などがあります。

【特徴】

太いヘラ描き沈線による工字文が特徴。沈線と浮文による装飾が多用されている

【出土遺跡】日の浜遺跡、聖山遺跡、 添山遺跡。

【関連情報】

日の浜遺跡からはイノシシ形土製品も出土しており、イノシシの幼獣(ウリ坊)をかたどったと考えられています。

北海道にはイノシシは生息していなかったとされていますが、北海道各地の縄文遺跡からはイノシシの骨や骨角器などが出土しています。

縄文土器は黒褐色の厚手の土器で、表面に縄目状の模様があるのが特徴です。

焼成温度は約600度の低温のため、強度が弱く、それを補うべく厚手に作られたと考えられています。

日ノ浜式土器

晩期 七飯町

|

|

|

|

|

|

日ノ浜式土器 |

|

|

|

日ノ浜式土器

|

|

|

173タンネトウL式

タンネトウL式土器は、

北海道道央部で晩期後葉に成立した土器群で、石狩低地帯を中心に分布しています。

深鉢形や浅鉢形が主体で、舟形や箱形を呈する特殊な土器も含まれます。

【特徴】

突出した底部が特徴

胴がくびれ舟の舳(へさき)の部分に、ひれ状の突起をもつものが精製土器として伴う

恵庭市柏木川や千歳市ママチ遺跡では、双口の異形土器が出土している

浅鉢や壷は、一般に日ノ浜式土器を模倣したものか移入品である場合が多い

【分布圏】

札幌市域は亀ヶ岡文化の外縁にあたり、タンネトウL式土器の分布圏である

道南部の日ノ浜式土器に対比される晩期後葉の土器である

【関連情報】

縄文土器文化晩期(3000-2400年前頃)には、土器文化はますます成熟し、北日本では縄文時代を通じて最も精巧といわれる亀ケ岡式土器が

盛行しています。

タンネトウL式

高砂遺跡 晩期 |

元江別1 |

タンネトウL式 |

タンネトウL式

後藤遺跡 |

タンネトウL/萩ヶ岡

大狩部式/江○○遺跡

|

タンネトウL式 |

タンネトウL

元江別1、高砂 |

タンネトウL式 |

萩ヶ岡、大麻6、? |

タンネトウL

大麻6 |

タンネトウL

七丁目沢6 |

タンネトウL

七丁目沢6 |

タンネトウL

高砂、七丁目沢6 |

タンネトウL

高砂 |

タンネトウL

高砂 |

タンネトウL

江別太 |

タンネトウL

江別太 |

タンネトウL

|

|

タンネトウL |

|

|

|

|

|

| |

| |

200続縄文土器

|

201

縄文 早期8500年前~

前期6500年前

↓東釧路式

↓大麻5式

↓円筒土器 |

中期

↓萩ヶ岡

↓北筒式 |

後期3500年前

↓余市式

↓手稲式

↓タンネトウL式 |

晩期2500年前

突瘤文、亀ヶ岡、タンネトウL式 |

北海道晩期の土器変遷 |

|

続縄文時代2000年前

大狩部式、恵山式、江別式

↓恵山式

↓江別太式 |

江別式 |

江別式

|

江別式

|

擦文時代1300年前

北大式、オホーツク式 |

|

|

| |

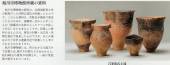

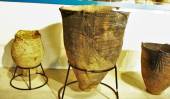

210続縄文土器 2000年前 大狩部式土器群 恵山式土器群

|

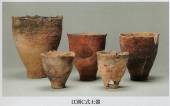

212続縄文時代の土器 2000年前 ※館内設置のリーフレットより

続縄文時代の土器 2000年前

恵山式土器

(アヨロ2式土器)

2000年前

|

恵山式土器(アヨロ2式土器) 2000年前

東北地方の弥生土器の影響を受けて、 道南地方で成立した 土器、恵山貝塚(函館市)から発見された土器を標識とする。

前期(アヨロ1類)の恵山式土器は、横から見ると、底から胸部にかけてふくらみ、頸部(胴部上半から口の近くまで)はほぼ垂直、口は外部に広がる。

文様も器形に合わせるように、底から胴部上半までは縦方向の帯状縄文が施され、頸部に縄文が施されないのが一般的である。

中期(アヨロ2類) になると、器形のメリハリが次第になくなり、後期(アヨロ3類)ではさらに進んで胴部と頸部の区別がつかなくなり、胴部下半は縦方向、上半は横方向の帯状縄文が施される。

江別式土器までその伝統は続く。 |

江別太式土器

続縄文前期末1700年前

|

江別太式土器 続縄文前期末 弥生時代末期並行期 1700年前

恵山式と江別式の中間的な特徴を示す土器で、恵山式の特徴だった器形のメリハリがさらになくなり、お寺の鐘をひっくり返したような器形になる。

祖型江別式などと呼ばれていたが、江別太遺跡の層位的調査により、江別太1~3式が設定された。

胴下半部は縦方向、上半部は横方向に文様を付け、上半部には、格子状やジクザク状の沈線が付けられる。

また、口には小さな突起が4箇所に付けられるようになる。 |

江別式土器

(後北式土器)

|

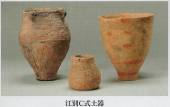

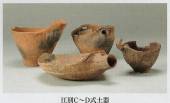

江別式土器(後北式土器) 1700年前

江別式土器は、河野広道氏によって、坊主山遺跡出土の土器を標識に、古い順からA式・B式・C1式・C2式・D式 に分類されている。

A式土器は、口に4つの突起を持ち、突起の下にV字 U字の貼付文や口縁直下に1条の擬縄貼付文が巡る。

胴部の下半は縦方向に、胴部上半は横方向に帯状の縄文が付けられる。 |

|

|

江別B式,C式

|

B式になると、 擬縄貼付文は胴部まで拡がって幾何学模様を描くようになる。

C1式では、貼付文はさらに細くなって断面三角形の線状の文様 (微隆起線)になる。 |

C2式

|

C2式になると、隆起線文はダイナミックに円弧を描くようになり、器形も上底から平底になり、注ぎ口が付く土器も現れる。 |

D式

|

D式は、C2式と同時期と考えられる型式で、微隆起線はなく、縄文と列点文で構成されたシンプルな文様になる。

こうした江別土器のルーツは、近年までよくわかっていなかったが、1978年の江別太遺跡以降の調査で、道南部に起源を持つ恵山式土器を母体に、道東部の土器の影響を受けながら江別式土器が成立していく過程が明らかになってきた。 |

北大式土器 1300年前

|

北大式土器 1300年前

北海道大学構内で発見された土器によって設定されたも の。器形は、江別式と次の擦文土器との中間的な特徴を持 つ。口縁部に、器面を一周するように竹を垂直に突き刺した 文様(刺突文)が付けられるのが共通した特徴。 初めの頃は江 別式と似た文様が付けられるが、次第に縄文は付けられなく なる。 中には刺突文以外に文様が付けられないものもある。 |

|

| |

続縄文時代 2000年前

|

220大狩部式土器

大狩部式土器は、北海道日高地方の太平洋沿岸地帯で発見された土器で、続縄文時代前葉の代表的な土器です。

【特徴】

日高地方の太平洋沿岸地帯を中心に分布する

道北東部で地方色の強い土器として知られる

【その他の続縄文時代の土器】後北式、江別式、 注口土器。

江別太 |

江別太 |

大狩部式×2

アヨロ式(江別チャシ)

(旧豊平河畔)

|

江別太×2

江別チャシ

(旧豊平河畔)

|

江別太、江別チャシ

|

|

| |

240アヨロ式

アヨロ式土器は、朝鮮半島から伝わった青灰色をした硬い土器で、古墳時代中頃に作られました。

アヨロ遺跡は、北海道白老郡白老町虎杖浜に所在

続縄文時代前半期2000年前の、恵山文化期の遺跡。 |

241アヨロ1式 元江別1遺跡

元江別1遺跡 |

元江別1遺跡は、北海道江別市元江別野幌丘陵上に所在する続縄文時代の墓地で、国の重要文化財に指定されています。

【特徴】

南北2か所の墓群からなり、41基の土壙墓が発見されている

土器類、玉、石器類など4,000点以上の副葬品が出土している

出土品には、恵山式土器、北海道東部の土器、佐渡島産の碧玉製の管玉、サハリン産のコハク玉などがある

【意義】

続縄文時代の埋葬について重要な情報を与えてくれるとともに、

本州の弥生文化と北海道の続縄文文化の交流の様子を示す貴重な遺跡である

人々の生活文化の豊かさを示すとともに、当時の日本列島に存在した南の弥生文化に対する、

北方の続縄文文化の特色を代表するものである |

|

242アヨロ2式土器

江別太遺跡は、北海道江別市にある続縄文時代の漁撈遺跡です。千歳川の左岸に位置し、道央自動車道建設の際に発見されました。

【特徴】

低湿地にあるため、通常腐ってしまう木製品が数多く残されている

江別式の深鉢形土器、木製の皿などの容器、鹿角製の簪、コハク玉などの装身具、漁労道具、石ナイフなどが出土している

出土品は国の重要文化財に指定されており、江別市郷土資料館で保管されている

【発見の経緯】

道央自動車道の千歳川橋脚建設工事の際に発見された

千歳川の流路跡で、川の湾曲部から魚を捕らえる梁の遺構やヤスなどの木製漁具、サケなどの魚骨が出土した

【出土品の意義】

石器の使用法や木製品を知る上で、また、河川漁ろうを考える上で重要な遺物である

続縄文時代の人々の漁撈の様子が伝わる貴重な資料である

木製の柄に装着されたナイフは、当時の使用法を知るうえで極めて重要な資料である

旧豊平河畔遺跡は、北海道江別市にある続縄文時代の集落跡です。住居跡や土壙、掘立柱跡、縄文土器、石器などが発見されています。

【特徴】

古砂丘の一つ沢田山の西から南麓にかけて広がっている

遺跡の中央部には旧豊平川に注ぐチャシ沢が流れている

沢を囲むように竪穴住居跡、土壙、掘立柱跡が発見されている

【所在】

江別市工栄町12番地にある「江別チャシ(アイヌ文化期の砦跡)」「旧豊平河畔遺跡(続縄文時代のムラ)」を示す

標柱の向かいにある住宅地一帯

【関連情報】

江別チャシは、江別市内に現存する唯一のアイヌ文化期の遺跡で、自然の地形を生かした砦跡です

アイヌ文化期の砦跡は、1500年~1800年頃のものとされ、様々な用途があったか諸説あります

旧豊平河畔遺跡は、続縄文時代(紀元前3世紀頃~紀元後7世紀頃)の集落跡です

「江別チャシ」は、江別市内に現存する唯一のアイヌ文化期の遺構です。 北・東・西側を急峻な崖に囲まれた地形を利用しており、

南側には空堀が掘られています。 江別チャシと南側の住宅地には、続縄文時代の集落跡がありました(旧豊平河畔遺跡)

江別太 |

|

江別太 |

恵山式土器群

江別チャシ

(旧豊平河畔) |

江別太 |

|

江別太 |

旧豊平河畔 |

旧豊平河畔 旧豊平河畔

江別チャシ |

旧豊平河畔 |

江別チャシ |

|

|

江別太 |

旧豊平河畔 |

|

|

|

|

恵山式土器群

恵山式土器群は、甕、深鉢、鉢、浅鉢、台付き甕・鉢・浅鉢、壼等豊富な器型・器種がある。恵山式土器は四期に分類されている。

恵山式土器は、北海道函館市の恵山で発見された土器で、続縄文文化の前期を代表する土器です。

【特徴】

口唇に刻みがめぐっている

全体的に幾何学的な沈線文と縞縄文で構成されている

甕形、深鉢形、浅鉢形、壷形、台付鉢形など、さまざまな器形がある

地文として斜行縄文が用いられ、新しくなると縞縄文が多用される

土器の中には熊が意匠化されて把手や口縁部に飾り付けられ、朱で彩色されたものもある

【分布】

函館周辺、噴火湾沿岸の室蘭、虻田、八雲など

日本海側の松前、江差、瀬棚、蘭島など

【恵山式土器の発見地】

恵山貝塚(恵山市街地の西側で南面する海岸段丘上)

森町尾白内貝塚(東京大学の駒井和愛による調査)

噴火湾岸の遺跡(名取武光、峯山厳による調査)

【恵山文化の人々】

海の生業に依存していたと考えられており、多くの貝塚が残されている

釣り針やモリなどがたくさん見つかっている

有珠モシリ遺跡から南海産のイモガイ製貝輪が発見されるなど、南の本州との交流があったこともわかっている

|

| |

| |

250江別式土器

後北式と呼ばれた土器は、江別の墳墓群で発見された資料によってその編年が完成した。そのため江別式土器とも呼ばれる。

後北式=江別式土器は、道南の恵山式土器と、道東道北の宇津内式・下田ノ沢土器とが融合して発達した土器型式である。

古い方からA~Dの4型式に分けられる。これを

〈江別Ⅰ式〉~〈江別Ⅳ式〉までの編年分類が、詳しく成されている。

江別式土器は、続縄文時代に、江別市江別太遺跡で出土した深鉢型の土器です。

【特徴】

道南部の恵山式土器と道北東部の字津内・下田ノ沢式土器の特徴を併せ持つ

細い粘度紐で描かれた三角・菱形・円などの幾何学模様が特徴

4~7世紀頃まで使われ、文様よりA~D式土器に細分されている

【ルーツ】

江別式土器のルーツは1978年に千歳川流域の江別太遺跡から、恵山式と江別式との中間的な特徴を持つ土器が出土したことで解明された。

【出土品】

木製の皿などの容器類、鹿角製の簪(かんざし)、琥珀(こはく)玉などの装身具

漁労道具や獲物の解体・木材の加工などに用いられた銛・石ナイフ・石斧などの石器類

|

251江別太式土器

以下、AIは江別太式と江別式を混同しています。更に、札幌の赤レンガ展示館でも、江別式(江別太式)として同一視しています。

しかし、江別市郷土館では、二つは別のものとして定義しています。

江別太式土器は、北海道江別市で出土した深鉢形の土器で、続縄文時代に作られました。江別式土器は重要文化財に指定されています。

【特徴】

変形した網目文や円形文、括弧文が施されている

江別Ⅲ式では、円形文や括弧文を帯状縄文で飾り、それを囲むように山形微隆起線文が施されている

江別Ⅳ式では、山形微隆起線文がなくなって、装飾的な帯状縄文や縄目のような三角形の点列文になっている

【出土の遺跡】

江別太遺跡は、千歳川沿いの低湿地に位置し、続縄文時代中ごろ(本州では弥生時代終末にあたる)の遺跡です

昭和53年に道央自動車道の千歳川橋梁工事の際に発見されました

【出土品】

江別式土器のほかにも、木製の皿などの容器類、鹿角製の簪、琥珀玉などの装身具、漁労道具や獲物の解体・木材の加工などに用いられた

石器類や木製品などが出土しています

江別太式土器とは、北海道江別市で発見された深鉢型の土器で、続縄文時代に作られました。江別太遺跡で出土したことからこの名前がつきました。

【特徴】

釣り鐘をひっくり返したような形状をしている

道南と道東の文化が融合してこの地で花開いた土器文化

【出土品】

江別式土器のほか、木製の皿などの容器類、鹿角製の簪、琥珀玉などの装身具、

漁労道具や獲物の解体・木材の加工などに用いられた石ナイフ・石斧(せきふ)などの石器類や木製品などが出土しています

【保管場所】

江別式土器は江別市郷土資料館に保管されています

【遺跡の場所】

江別太遺跡は北海道江別市緑町西1丁目38に所在し、石狩川との合流点から三キロ上流の千歳川河岸に位置しています

【発見経緯】

昭和53年に道央自動車道の千歳川橋梁工事の際に発見されました

江別市郷土館の江別太式土器の定義

江別太式土器 続縄文前期末 弥生時代末期並行期 1700年前

恵山式と江別式の中間的な特徴を示す土器で、恵山式の特徴だった器形のメリハリがさらになくなり、梵鐘をひっくり返したような器形になる。

祖型江別式などと呼ばれていたが、江別太遺跡の層位的調査により、江別太1~3式が設定された。

胴下半部は縦方向、上半部は横方向に文様を付け、上半部には、格子状やジクザク状の沈線が付けられる。

また、口には小さな突起が4箇所に付けられるようになる。

※江別太式も江別式も続縄文時代1700年前の土器ですが、江別太式は別物として、1~3の形式が設定されています。

江別太式

江別チャシ

(旧豊平河畔) |

江別太式

江別チャシ

(旧豊平河畔) |

江別太式

江別チャシ

(旧豊平河畔) |

江別太式

旧豊平河畔 |

江別太式

|

江別太式

江別太遺跡 |

江別太式

江別太 |

江別太式

旧豊平河畔 |

江別太式

|

江別太式、江別B式

|

アヨロ2、江別太式

旧豊平河畔 |

江別太式

旧豊平河畔 |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

江別太式

(旧豊平河畔) |

|

252アヨロ2式土器 続縄文時代

江別太 |

旧豊平河畔 |

|

253江別B 萩ヶ岡遺跡

江別式土器=後北式土器です。 後北A~C2は、江別A~Dに相当すると思われます。

副葬品は

後北A・B式期では恵山文化期同様に完形土器、石鏃、ナイフ、石斧などで、

後北C1式土器の頃には管玉、ガラス玉が副葬されるようになる。

後北C2式土器の頃には江別市内のように完形土器が出土する墓壙が多い遺跡と、

恵庭市や札幌市のように完形土器が出土する墓壙が極端に少ない遺跡がみられる。

石器やそのほかの副葬品は極端に少なくなり、ラウンド・スクレーパー、石鏃がある程度で、ナイフはきわめて粗雑なものとなる。

|

| 254江別A式土器

|

| |

255江別C1・C2式土器

江別C1・C2式 |

江別C2 |

江別C2 |

江別C2

|

江別C2

|

|

| 256江別D式土器 元江別10遺跡

|

| |

300擦文時代 1300年前 北大式土器 オホーツク式土器

|

301北大式 続縄文時代

北大式土器は、続縄文時代最後の土器で、札幌市の北海道大学構内から出土した。

古段階では、深鉢、注口、片口などの器形で、深鉢の口縁には刺突文をつけ、その下に鋸歯状の文様が区画された中を縄目文様でうめる。

新段階では、縄目の文様は失われ、沈線だけの文様となり、時に土師器の坏などを伴う。

北大式土器は、北海道大学構内で発見された続縄文時代晩期の土器で、深鉢や注口、片口などの器形があります。

【特徴】

深鉢の口縁に刺突文や鋸歯状の文様がつけられ、縄目の文様で埋められている

縄目の文様は失われ、沈線だけの文様となる

口縁に直径4~5mmの細い棒で土器の表面をつき、円い孔の文様をつける手法も特徴

突瘤文の手法は続縄文文化の終末にサハリンから南下してきた鈴谷式、十和田式土器の影響を受けたものである

【分布】

道内のみならず東北地方にも広く分布したが、あまり長くは続かなかったようです

|

北大式

萩ヶ岡遺跡 |

北大式

萩ヶ岡遺跡 |

北大式

萩ヶ岡遺跡 |

|

|

北大式 |

北大式

|

北大式

萩ヶ岡遺跡 |

北大式

大麻3遺跡 |

|

|

|

302土師器

古墳時代から飛鳥・奈良・平安時代にかけて作られた素焼きの土器です。弥生土器の流れを汲み、煮炊きや食器として用いられました。

色:赤褐色や黄褐色、オレンジ色から白色に近いものなど

硬さ:やわらかく、水を通しやすい

焼成方法:野焼き、つまり窯に入れず屋外で低い温度約700~800℃で焼かれた。

器種:坏、高坏、坩、甕、盤など

装飾:装飾的な文様がほとんどつけられていないのが特徴

用途:煮炊きや食器など

土師器は、浅く地面を掘りくぼめ、燃料や土器を配置して、藁などを覆いかぶせて焼成されたと考えられます。

土師器は、中世・近世のかわらけ(土師質土器)・焙烙(ほうろく)に取って代わられるまで生産されました。

土師器と似た土器に須恵器があります。

須恵器は、古墳時代中期(5世紀)以降、朝鮮半島から製作技術が伝わり、窯を使って1,000度以上の高い温度で焼かれた土器です。

土師器に比べて精巧で硬く、黒っぽい色をしています。

土師器

大麻3 |

土師器

萩ヶ岡、大麻3 |

土師器

萩ヶ岡 |

土師器 |

土師器 |

土師器

|

|

303オホーツク式土器 700年前 土師器・須恵器 擦文式土器

オホーツク式土器は、オホーツク文化期の土器で、壺や甕などの単純な形態をしており、低温で焼かれるため暗黒色を呈しています。

【特徴】

頸部がすぼまり、胴部が丸い甕形をしている

肩部に刻み目文、線状あるいは波状の貼付文、さらにその上に刻み目をつけたものなどがある

細長い粘土紐を使った装飾文様がみられ、この細長い粘土紐は「ソーメン文」「ソーメン状貼付文」などとよばれている

動物意匠が表現されることもあった

【分布】

サハリン島から北海道北部およびオホーツク海沿岸、釧路付近以東の太平洋沿岸地方から千島にかけて分布する

【変遷】

10世紀頃になって、擦文文化がオホーツク海沿岸まで進出してきたことによりオホーツク文化は変容しました

オホーツク土器も擦文土器との中間的な特徴をもつものに変化して、トビニタイ土器と呼ばれる土器が作られるようになりました

【埋葬】

オホーツク文化では、墓の作り方にも独特の習慣がありました。

死者の顔に土器をかぶせて埋葬する風習が広く行われており、オホーツク人の墓を発掘すると上下ひっくり返った状態の土器が見つかります。

オホーツク式土器は、北海道のオホーツク海沿岸や千島列島で5~9世紀ごろに作られたオホーツク文化を代表する土器です。

【特徴】

壺形や甕形の器形をしており、低温で焼かれるため暗黒色を呈している

文様には、刻み目文、線状や波状の貼付文などがある

動物意匠が表現されることもあり、水鳥形の貼付文や海獣形の貼付文などがみられる

【時期別の特徴】

沈線文期(7~8世紀頃)には、棒状の工具の先端で粘土に線を引いた文様が見られる

貼付文期(8~9世紀頃)には、粘土紐を貼り付けて装飾した文様が見られる

【トビニタイ土器との関係】

10世紀頃になると、オホーツク文化と擦文文化が融合して「トビニタイ土器」と呼ばれる土器が作られるようになりました。

トビニタイ土器は、器形が擦文文化の甕形土器のもので、文様にオホーツク土器の貼付文を使ったものが基本的なかたちとなっています。

|

| |

305擦文土器

擦文土器とは、北海道や東北地方北部に分布する土器です。

北海道で7世紀ころから作られ始めた土器で、表面に木のヘラで擦った模様が特徴です。本州の土師器の製法が伝わって作られました。

【特徴】

擦文土器の表面には、ヘラ状の道具でこすった擦痕(ハケメ)や種々の刻線文(沈線文)がみられる

奈良時代から平安時代にかけて作られた

甕、深鉢、高坏などの形が主

擦痕文(ハケメ)や沈線文(刻線文)などの文様がある

北海道独自の文様として鋸歯状や交叉状の刻線文などがある

【歴史】

弥生土器の系統をひく土師器と縄文土器の伝統を残す続縄文土器が相互に影響を及ぼし合いながら形成されたと考えられている

奈良・平安時代における大和朝廷の北進によってもたらされた土師器が土着の続縄文土器と接触したものと考えられる

7世紀頃に始まり、12世紀から13世紀初め頃まで続いたと考えられている

本州からの影響で作られ始めたことから、オホーツク海沿岸地域では、古段階の擦文土器は少ししか見つかっていません

9世紀後半ころには青森県においても散見されるようになり、現在では津軽・下北地方を中心に100ヶ所以上の遺跡で出土が確認されています

【時代による特徴】

7世紀頃から北海道で作られるようになった

9世紀頃になると胴部に描かれる文様が複雑化し、斜めの格子目を描いた文様などが登場する

11世紀頃には、口の部分が外に張り出し、段の付いた形に発達するほか、文様も複数の段に分かれる形となる

12世紀頃になると、胴の部分が丸くふくらむ「球胴形」と呼ばれる形の甕形土器も少数登場する

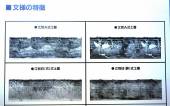

左×2土師器 大麻3

右×2擦文土器 恵庭市 |

擦文土器 恵庭市 |

|

306須恵器

須恵器 |

|

上から

北大式1・オホーツク式2

土師器1・擦文式土器2

土師器1・須恵器2

|

|

| |

| |

600続縄文時代

|

610江別太遺跡 江別市江別太227番地地先河川敷地

|

江別太遺跡は、江別市江別太227番地地先河川敷地に所在し、道路工事に伴って発見された。

鮭の漁場跡と考えられ、湿地から木製品が数多く発見されました。

特に柄付ナイフは、木の柄に石ナイフを装着し、桜の皮を巻いて固定されたまま発見された。 |

江別太遺は、北海道江別市にある続縄文時代の漁撈遺跡です。千歳川の左岸に位置し、道央自動車道建設の際に発見されました。

【特徴】

続縄文時代中ごろ(本州では弥生時代終末にあたる)の遺跡

低湿地遺跡のため、通常は腐ってしまう木製品が数多く残されている

江別式の深鉢形土器や木製の皿などの容器類、鹿角製の簪、琥珀玉などの装身具、漁労道具、石ナイフなどが出土している

出土品は国の重要文化財に指定されており、江別市郷土資料館で保管されている

【発見経緯】

昭和53年(1978年)北海道縦貫自動車道江別太橋の工事中に発見された

標高4mの地表から3m掘下げた深さより遺物などが出土し、包含層の厚さは3m近くある

【遺跡の意義】

続縄文時代の人々の漁撈の様子が伝わる貴重な資料

木製の柄に装着されたナイフは、当時の使用法を知るうえで極めて重要な資料

石器の使用法や木製品を知る上で、また、河川漁ろうを考える上で重要な遺物

|

611

|

遺跡群の中央には、300mの長さで幅1mほどの旧豊平川に注ぐ小さな川、チャシの沢があります。

この沢を囲むように1700年前の村がありました。

竪穴住居は、直径10mほどで舌状の出入り口のあるものと直径4mほどの小型で円形の2つのタイプがあります。

この家の周りには9本の柱を約6m方形に配置した倉庫か納屋もあります。そして村のまわり、主に南側には墓地がありました。 |

|

|

|

江別の主な遺跡

|

旧豊平河畔遺跡

坊主山遺跡

高砂遺跡

江別太遺跡 |

|

江別太遺跡 |

江別太遺跡 |

|

|

江別太遺跡 |

|

|

612礫石器(1号住居跡)

|

石斧

|

石斧 |

たたき石 |

魚形石器(ルアー) |

|

敲石・磨石等 |

敲石・磨石等

|

敲石・磨石等

|

|

|

|

|

| |

614剥片石器(1号住居跡)

1号住居 石器群 |

1号住居 剥片石器群 |

|

615石鏃・銛先・錐

石鏃 |

石鏃 |

石鏃 |

銛先・石錐・角製銛先

両端の石器は不明 |

|

| 616ナイフ

|

| 617ナイフ2

|

| 618スクレイパー

|

| 619スクレイパー2

|

| |

| |

620旧豊平川河畔の村 ジオラマ 江別太遺跡 続縄文時代

1号住居跡の土器

江別太式土器

|

江別太式土器は、北海道江別市で出土した深鉢型の土器で、続縄文時代に作られました。江別太遺跡で発見され、重要文化財に指定されています。

【特徴】

横走する隆起線と爪形の刺突文、帯状縄文などの文様で飾られている

変形した網目文と円形文や括弧文は、山形微隆起線文で施文されている

江別Ⅲ式には、あらかじめ円形文や括弧文を帯状縄文で飾り、それを囲むように山形微隆起線文を施文した土器群がある

【出土状況】

江別太遺跡は、千歳川沿いの低湿地に位置し、石狩川との合流点から3km上流に所在しています

昭和53年に道央自動車道の千歳川橋梁工事の際に発見されました

【関連資料】

江別太遺跡からは、木製の皿などの容器類、鹿角製の簪、琥珀玉などの装身具、

漁労道具や獲物の解体・木材の加工などに用いられた石器類や木製品なども出土しています

※AIは江別式と江別太式を混同しているようで、記述内容には注意が必要です。 |

|

| |

| |

630江別式土器

|

631江別文化の人々

|

本州が弥生時代となり、古墳時代が終わる頃まで、

北海道はその生産形態の違いから続縄文時代が続いた。

この時代の中頃、江別で作り始められた全道に広まった土器があった。

この江別式土器を作り使用した人々は、やがて東北地方に進出し、北日本に強力な文化圏を形成する。この文化を江別文化と呼ぶ。

大和政権からエゾ・エミシと呼ばれた北の異文化の人々のふるさとが江別にあった。 |

江別文化の人々

|

|

|

632江別式土器 江別市指定文化財

|

道南部の恵山式土器と道北東部の宇津内式・下田ノ沢式土器の特徴を併せ持ち、江別で作られ始めた土器。

4~7世紀頃まで使われ、文様によりAからD式土器に細分される。

最盛期のC2式土器は北海道全域はもちろん千島・樺太、そして東北地方・新潟県までも広がる。

細い粘土紐で描かれた三角・菱形・円などの幾何学模様は、アイヌ文様のルーツとも言われている。

やがてこの土器は実用性に重きを置いた土師器・須恵器の流入により消滅する。 |

|

江別式土器

|

江別式土器の拡がり |

江別式土器文様の変遷

|

|

|

|

江別式土器文様の変遷 |

江別A |

江別A |

江別B(古) |

江別B(新) |

|

|

江別C1 |

江別C2 |

江別C2 |

江別C2 |

|

|

江別C2 |

江別C2 |

江別D |

江別D |

|

|

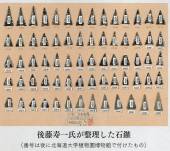

※資料 坊主山遺跡

野幌丘陵の先端、石狩川に面した古砂丘、通称坊主山にある続縄文時代の遺跡。後北式(江別式)土器の標準遺跡として知られる。

|

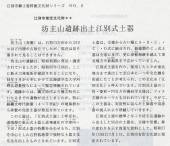

坊主山遺跡出土江別式土器(館内設置のリーフレット)

坊主山(対雁)は、石狩川左岸から200mほど内陸の古砂丘でしたが、現在は切り崩されてみることはできません。

坊主山の遺跡は、昭和初期に発見・調査れていましたが、昭和35年(1960)、ここに新火力発電所が建設されることになり、同年9月から冬にかけて北海道学芸大学河野広道教授らによって緊急発掘されています。

遺跡からは縄文時代より擦文時代に至るまでの遺物が出土しましたが、特に続縄文時代後期(4~7世紀)の墳墓群から多数の完形土器が発見されています。

この土器は「江別式土器」と呼ばれ、

道南部の恵山式と道東・道北の宇津内・下田ノ沢式土器の特徴を合わせもち、江別を中心とした石狩低地帯で独特な土器文化を生み出したものとされています。

江別式土器は、文様から古い順にA・B・C1・C2・D式に細分され、最盛期のC2式土器は全道に及び、さらに津軽海峡を越えて東北地方や新潟県まで拡がっていました。

江別式土器を作り、使用した人々が東北地方まで進出して、北日本に一つの文化圏を形成したことが考えられ、この文化を「江別文化」と呼んでいます。

江別式土器の三角・菱形・円などの幾何学文様は、アイヌ文様のルーツともいわれています。やがてこの土器は、実用性に富んだは史跡や須恵器の流入により消滅していきます。

江別式土器の標準となった坊主山遺跡から出土した55点の土器は、文様や形態、移り変わりを示す貴重な資料として、昭和57年(1982)7月1日、江別市有形文化財に指定されています。 |

坊主山遺跡出土江別式土器

|

|

|

江別A式、江別B式、江別C式

江別C2式、江別D式 |

|

633江別太式

|

| 634江別A

|

| 635江別B(古)

|

| 636江別B(新)

|

| 637江別C1

|

| 638江別C2

|

| 639江別D

|

| |

700江別太遺跡 続縄文時代

|

| 700 |

701重文指定

|

重文指定

|

|

平成5年6月10日、昭和53年北海道縱貫自動車道江別橋建設工事に係る江別太遺跡の発掘調査で発見された 「 柄付箆状石器」などの出土品 59点が、「重要文化財」の指定を受けました。

これらの出土品は、 続縄文時代後半を席巻した 江別文化の息吹を今に伝える貴重な資料です。

指定内容

名称および員数 北海道江別太遺跡出土品

| 1. |

深鉢形土器 |

5箇 |

|

1. |

木器 |

4本 |

|

玉類 |

|

|

|

銛 |

1本 |

|

琥珀玉 |

2箇 |

|

|

棍棒 |

3本 |

|

石製玉 |

3箇 |

|

|

箆状石器柄 |

2本 |

|

琥珀垂飾 |

1箇 |

|

|

箆 |

3本 |

| 1. |

石器類 |

|

|

|

有孔木製品(残欠) |

2箇 |

|

箆状石器(内3箇柄付) |

8箇 |

|

|

棒状木製品 |

1本 |

|

磨製石斧 |

4箇 |

|

|

皿 |

2箇 |

|

石鏃 |

3本 |

|

|

簪(かんざし) |

2箇 |

|

掻器 |

6箇 |

|

1. |

鹿角簪 |

1箇 |

|

石錐 |

2箇 |

|

|

|

|

|

敲石 |

3箇 |

|

|

|

|

|

砥石残欠 |

1箇分 |

|

|

|

|

|

追加指定

|

重文指定

平成7年6月15日、昭和54 55年に道道江別インター線新設工事に関わる元江別1遺跡の発掘調査で発見された4000点を超す副葬品が「重要文化財」の指定を受けました。

これらの副葬品は、琥珀玉を主とする玉類、土器類、石器類からなり、続縄文時代 前葉(西暦1世紀頃)の人々の習俗や交流の様子を今に伝える貴重な資料です。 |

|

702江別太遺跡 漁撈遺跡

|

江別太遺跡は、石狩川との合流地点より3km上流の千歳川岸にあります。

杭が川の湾曲分に打ち込まれたテシ(ヤナ)の内部からは、多数のサケの骨が見つかりました。またヤスや銛、サケ叩き棒なども発見され、1700年前のサケ漁場と考えられています。

この漁場(江別太遺跡)は初夏から晩秋にかけて使われ、他の季節は9豊平川河畔遺跡の村で生活していました。

村から漁場までの直線距離は、わずか5kmでチャシの沢から豊平川、石狩川を通り半日ほどで着くことができます。 |

|

地層断面 |

鮭の石椎骨 |

テシ遺構 |

打ち込まれた杭

|

江別太遺跡

|

|

重文指定遺物

703漁撈具 江別太遺跡

|

木製箆

|

石斧柄

重文

|

石斧と柄

|

釣り竿、叩き棒 |

|

皿

丸木舟形 |

皿の底面 |

|

|

|

|

|

| 710 |

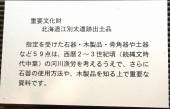

711重要文化財

北海道江別太遺跡出土品

|

指定を受けた石器・木製品・骨角器や土器など59点は、西暦2~3世紀頃(続縄文時代中葉)の河川漁労を考える上で、さらに石器の使用法や、木製品を知る上で重要な資料です。 |

|

重文指定

|

|

熊頭付木製ヘアピン |

|

|

玉類

|

琥珀垂飾 |

琥珀玉 |

蛇紋岩製玉 |

|

|

|

713木製品

|

木製銛

|

木製柄付石ナイフ |

|

木製柄付石ナイフ |

|

木製ナイフ柄と木製銛 |

木製ナイフ柄

|

|

木製銛

|

木製銛

|

|

|

715江別太遺跡出土重文

|

石鏃、石錐 |

|

重要文化財

江別太遺跡出土品

ナイフ

|

ナイフ |

ナイフ |

石斧

|

石斧

|

石斧 |

スクレイパー |

|

|

たたき石 |

砥石

|

|

|

|

|

|

720川漁

|

江別太遺跡は石狩川との合流地点より3km上流の千歳川岸にあります。杭が川の湾曲分に打ち込まれたテシ(簗=やな)の内部からは、多数のサケの骨が見つかりました。またヤスや銛、サケ叩き棒なども発見され、1700年前のサケ漁場と考えられています。

この漁場は初夏から晩秋にかけて使われ、他の季節は豊平川河畔遺跡の村で生活していました。

村から漁場までの直線距離は、わずか5kmでチャシの沢から豊平川、石狩川を通り半日ほどで着くことができます。 |

|

川漁 |

|

|

|

|

江別太式土器 重文

|

| |

| |

750大麻3遺跡 縄文、続縄文、擦文時代の遺跡

種別:墓地

時代:縄文晩期

遺構:土坑14

遺物:縄文土器・石器・土偶(2体1組の土偶) |

751

村と家

村と家 |

竪穴住居復元 |

縄文早期の竪穴住居

|

縄文中期の竪穴住居

|

続縄文時代の竪穴住居

|

擦文時代の竪穴住居

|

|

753祭

祭 |

物送り場 萩ヶ岡遺跡 |

|

|

|

|

北海道指定有形文化財

大麻3遺跡出土の土偶

|

この土偶は、大麻3遺跡の墓と考えられる土壙から2点が重なって発見されました。このような事例は、全国的にも極めて珍しいことです。

2点とも板状で、頭・両手・両足が単純に表現される点は、道央を中心に発見される当時の土偶によく見られる特徴です。

また、大きい土偶は丸みを帯び、小さい土偶は肩や腰が角張っていることから、男女を表してるとの説があります。

この土偶は、北海道における土偶の特徴や祭祀を考える上で、学術的価値が高いと評価され、平成24(2012)年3月19日に北海道指定有形文化財に指定されました。 |

|

大麻3遺跡出土土偶 データ

| 発 見 地 |

: |

大麻3遺跡(江別市大麻元町) |

| 発見年月日 |

: |

昭和60(1985)年5月24日 |

| 時 代 |

: |

縄文時代晩期後葉(約2000~2300年前) |

土偶の大きさ

|

土偶(大) |

土偶(小) |

| 身長(cm) |

15.4 |

13.3 |

| 肩幅(cm) |

8.6 |

9.2 |

| 厚さ(cm) |

1.1~1.3 |

1.1~1.2 |

| 重さ(g) |

133 |

96 |

|

北海道指定有形文化財

大麻3遺跡出土土偶 |

上に記述 |

大麻3遺跡出土

|

大麻3遺跡土偶データ

|

大麻3遺跡出土土偶 |

|

|

大麻3遺跡出土の土偶(館内リーフレットより)

昭和60年(1985)5月24日、西側が沢に面した台地上の大麻3遺跡(大麻元町)で、縄文時代晩期末(約2300年前)の土器と共に、土偶2体が土壙内から背中合わせに重なり合う状態で発見されました。

2体の土偶のうち、小さいほうは、身長13.3cm、大きい方は15.4cmの板状土偶です。多くの土偶に見られる乳房などの性的な表現特徴はなく、頭部を除いて前後・側面に斜行状文が施されています。土偶が出土した土壙は、小さな円形で、幼児の墓とも考えられていますが、確証はありません。

縄文時代の代表的な遺跡の一つである土偶は、粘土で作られた人形の一種です。土偶は女神像、埋葬用具など、定説はありませんが、祭祀的なものとして作られ、使用されたと考えられています。

土偶の発見は、道央部以北では極めて稀で、しかもほぼ完全な形であり、縄文時代の人々の祈りや祭などに関わる精神を探る貴重な資料となっています。この大麻3遺跡出土の土偶は、平成24年(2012)3月19日、北海道有形文化財に指定されています。 |

大麻3遺跡出土の土偶

|

出土状況 |

重なって出土した土偶 |

土偶

表裏側面図

|

|

|

|

大麻3遺跡出土

760土偶

|

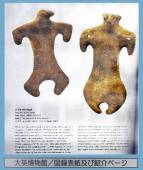

761大英博物館に展示

|

イギリス・大英博物館と 東京国立博物館の『土偶展」に出品されました!!

<開催期間>

大英博物館: H21/9/10~H21/11/22

東京国立博物館 : H21/12/15~H22/2/21 |

|

|

|

イギリス・大英博物館と 東京国立博物館の

『土偶展」に出品されました!!

|

大英博物館/図録表紙及び紹介ページ

東京国立博物館/宣伝チラシ

|

|

新聞コラム

北海道縄文散歩

2体が重なり発見 極めて異例

大麻3遺跡出土のペア土偶 縄文晩期 1980年出土

昨年秋に大英博物館で開かれた土偶展に出展する話が文化庁からあった時、正直この道具でいいの?と思いました。

学術的価値は高いのですが、国宝である函館市の中空土偶などに比べて、見た目があまりにもシンプルだからです。

ではなぜこの道具が国宝級の道具と一緒に大英博物館に展示されたのでしょうか?秘密は出土状況にあります。

この土偶、イギリスでは「Paired dogu(対になった土偶)」と紹介されたように、2体が重なった状態で発見されました。

普通単体で発見される土偶の中では、全国的に非常に珍しい例です。

土偶がなぜ2体1組で作られたのか、よくわかっていません。夫婦あるいは男女ではないかとの説があります。その場合写真左の大きな土偶が腰の丸みから女性と考えられています。しかし、その一方で大きいほうの土偶は、その形態から熊、あるいは熊の精霊を表現したものではないかとの説もあります。

形は非常にシンプルですが、作られた目的は何か、なぜ2体1組なのか、人なのか熊なのか、他の土偶とは違う疑問を投げかけてくれる、とてもミステリアスな土偶なのです。(佐藤一志江別市郷土資料館学芸員)

江別市郷土資料館では、8月22日までこの道具を中心とする特別展、「蘇る縄文文化帰ってきた土偶たち」を開催中。 |

大英博物館/図録表紙及び紹介ページ

|

東京国立博物館/宣伝チラシ

|

新聞コラム |

|

|

|

|

| |

| 763江別の土偶

|

| 765

|

767いろいろな玉類

熊頭ペンダント

人形(黒曜石製)

火山ガラスの黒曜石を上手に思った形に加工できるのは、名人の手わざでしょうか。

|

| |

| |

重要文化財

800元江別1遺跡 続縄文時代前中期

|

元江別1遺跡は、北海道江別市元江別野幌丘陵上にある続縄文時代の墓地で、国の重要文化財に指定されています。

【特徴】

南北2か所の墓群からなり、41基の土壙墓が発見されています

土器類、玉類、石器類など4,000点以上の副葬品が出土しています

出土品には、恵山式土器、北海道東部の土器、佐渡島産の碧玉製の管玉、サハリン産の琥珀玉3669個などがあります

本州の弥生文化と北海道の続縄文文化の交流の様子を示す貴重な遺跡です |

|

801

|

重要文化財

北海道元江別1遺跡土坑墓出土品

本州において水田農耕が広まり、農村の風景へと変貌遂げた弥生時代以降も、北海道では縄文時代と同様の光景が古墳時代まで続いており、この時代を続縄文時代と呼んでいます。

指定を受けた出土品は、西暦1世紀頃(続縄文時代中頃)の土壙墓に副葬された当時の土器、石器、装身具などで、その豊富さは、当時の豊かな生活を示していると共に、続縄文時代の葬制を知る上で貴重な資料です。

またこれらの副葬品の中には、縄文文化の伝統を残す在地のもののほか、道北・道東地方や道南・本州のものを含み、当時の交流の広さを示しています。 |

重要文化財

|

重文

元江別1遺跡

|

|

803元江別1遺跡の土器 重文

元江別遺跡時代の土器は、恵山式土器 や道東から道央に進出した宇津内式・下田ノ沢式である。

やがてこれらは融合して、後北式土器、別名、江別式土器になるが、その前の段階である。

|

805実用品 重文

管玉(碧玉製) |

|

|

|

|

|

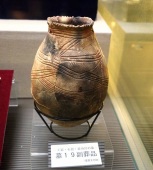

壺

墓19副葬品

|

|

|

|

|

|

|

| |

830重要文化財 元江別1遺跡 土壙墓出土品 |

831死のおそれ

|

832発掘経緯

|

平成7年6月15日、昭和54 55年に道道江別インター線新設工事に関わる元江別1遺跡の発掘調査で発見された4000点を超す副葬品が「重要文化財」の指定を受けました。

これらの副葬品は、琥珀玉を主とする玉類、土器類、石器類からなり、続縄文時代、前葉(西暦1世紀頃)の人々の習俗や交流の様子を今に伝える貴重な資料です。

指定内容

名称 北海道江別太遺跡出土品

員数

| 1. |

玉類 |

|

|

1. |

石器類 |

|

|

碧玉管玉 |

48箇 |

|

|

石鏃 |

135本 |

|

石製管玉 |

21箇 |

|

|

石製銛頭 |

2本 |

|

琥珀玉 |

3,598箇 |

|

|

箆状石器 |

37箇 |

|

玉製環 |

1箇 |

|

|

磨製石斧 |

61箇 |

|

石製環 |

1箇 |

|

|

掻器 |

41箇 |

| 1. |

土器類 |

|

|

|

石錐 残欠 |

2箇 |

|

深鉢形土器 |

40箇 |

|

|

磨石・敲石 |

24箇 |

|

鉢形土器 |

16箇 |

|

|

砥石 |

6箇 |

|

高台付鉢形土器 |

2箇 |

|

|

|

|

|

壺形土器 |

14箇 |

|

|

|

|

|

|

|

重要文化財

833墓65副葬品(重文)石器の墓

|

|

石鏃

|

|

石斧 |

スクレイパー

|

ナイフ

|

敲石 |

磨り石

|

鉢

|

黒曜石剥片 |

メノウ剥片 |

頁岩剥片

|

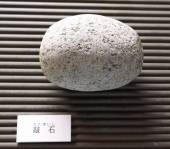

礫

|

|

|

|

|

|

重要文化財

835墓61副葬品(重文) 装身具の墓

|

|

|

石鏃、ナイフ

スクレイパー

|

黒曜石剥片 |

|

琥珀臼玉 |

|

頁岩剥片

|

深鉢 |

深鉢 |

敲石、礫 |

|

837墓64副葬品 重文 石器の墓

|

石器の墓

墓64副葬品 |

ナイフ |

石鏃 |

スクレイパー |

石斧

|

管玉

珪質凝灰岩※ |

深鉢

|

敲き石

|

敲き石

|

礫

|

|

|

AI による概要

※珪質凝灰岩とは、珪質の物質が浸透して結合した火山性凝灰岩です。

【解説】

珪質とは、成分として珪素(Si4+)を含む岩石や鉱物に用いられる性質です。

凝灰岩は、火山灰が堆積して固まった岩石で、火山由来の岩石ではあるものの、生成条件が異なることから堆積岩に含まれます。

火山灰の中でも細かい物は固まっていくため、様々な色を作り出します。

火山放出物の種類により、さまざまな見かけのものがあります。

ガラス破片の大きさが4mm以下の凝灰岩をガラス質凝灰岩といいます。

砂質の中に火山灰が混ざってできた岩石を、凝灰質砂岩(砂岩質凝灰岩とも呼ぶ)といいます。

|

| |

| |

擦文時代

|

900北海道式古墳(後藤遺跡) 擦文時代中期 7世紀~10世紀

|

AI による概要

詳細

北海道式古墳とは、北海道道央部に発見されている円墳で、東北地方の古墳文化の影響を受けて成立した遺構です。

江別市や恵庭市などで見つかっています。

【特徴】

7世紀から10世紀にかけて造られた

円形を基本とし、土盛りが余り高くなく、周濠を伴う

規模は、直径8~10mの大型のもの、5~7mの中型のもの、5m以下の小型のものの三グループに分けられる

出土遺物には、土師器、直刀、蕨手刀、鉄斧、鉄鎌、銙帯金具、勾玉や和銅開珎などがある

【関連する遺跡】

江別市元江別にある江別古墳群は、8世紀後半から9世紀中頃の群集墳で、1998年9月11日に史跡に指定されました

代表的なのが江別の後藤遺跡で、世田豊平川が突き当たる台地上に21基(現在は18基)発見されています

【考察】

北海道式古墳は、蝦夷と呼ばれた人々によって造られたものと推定されています

律令政府と関わりのあった人が被葬者と考えられています

※蝦夷が作ったのか、和人が葬られたのか、 |

※北海道式古墳と言うと、北海道での古墳型式、と捉えてしまいます。しかし、これは東北地方の終末期古墳と同じものです。

最初に発見された古墳遺跡を、北海道式の古墳として、その名を与えてしまったため、固有名詞か一般名詞か判別しにくくなりました。

そこで、最初に見つかった古墳を発見者にちなんで、後藤遺跡と呼び、その型式を北海道式古墳と言うことにしているようです。

|

901

|

北海道式古墳

北海道が擦文文化となってしばらくした8世紀後半の頃、江別に東北地方の終末期古墳と同じ構造の墓が作られました。

これを「北海道式古墳」と呼び、北海道では、江別と恵庭のみが確実な発見例で、近距離にある函館付近にはありません。

副葬品のほとんどは本州で作られた物で、擦文文化の物はわずかしかありません。また発見される遺跡遺物からこの頃の江別は本州と強いつながりがあったことも知られています。

この古墳被葬者は古墳の分布や副葬品から日本書紀や古事記に書かれている蝦夷征伐に関わった人と考えられています。

※蝦夷征伐した人は和人とは言い切れない。東北地方や道南の蝦夷も和人に従って参加しているのです。 |

|

|

北海道式古墳

|

復元された北海道式古墳

|

|

|

後藤遺跡

|

後藤遺跡全景 |

18号墳 |

15号墳実測図

|

平面図 |

側面図

|

|

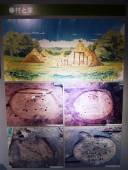

| 903ジオラマ 後藤遺跡とは江別古墳群の別の呼称です

|

| |

石狩平野を望む北の古墳

905 江別古墳群 (郷土資料館のリーフレットより)

江別古墳群

|

江別古墳群の復元

(後藤遺跡)

|

後藤は、古墳遺跡の発見者名 |

|

|

|

|

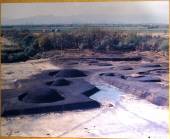

1.江別古墳群の発見と調査

昭和6年(1931年)夏、 後藤寿一氏は、江別市元江別の豊平川河畔 (旧豊平川)の段丘上 (現 後藤遺跡)で20数基の古墳を発見しました。 このうち、調査した16基の古墳から毛抜形刀・蕨手刀・刀子・勾玉・耳環などが出土したと翌7年の「蝦夷往来」8号に報告されています。これが、「江別古墳群」の最初の発見です。

昭和7年(1932年)には、 江別古墳群の東方にある町村農場内からも、新たに2基の古墳が発見されています。

また、恵庭市の茂漁川河畔の段丘上 (柏木東遺跡)からも14基の古墳群が発見され、古墳の主体部から蕨手刀・刀子・土師器など、

付近からは和同開珎も出土したと報告されています。

このような、昭和初期の江別における古墳群の発見と発掘調査は、北海道の考古学研究の契機となったのです。その中心的役割を担ったのが、江別古墳群をはじめとした「北海道式古墳」と呼ばれる古墳群を発見した後藤寿一氏であり、河野広道氏、名取武光氏らの人々でした。

その後、半世紀 を経た昭和55年(1980年) になって、「江別古墳群」が再調査されることになります。これは、北海道縦貫自動車道の建設計画によ る江別の市街地とインターチェンジを結ぶ 新道工事に伴って実施された発掘調査でした。このとき、後藤寿一氏の調査報告と同一地点に当たる後藤遺跡から、21基の古墳群が再発見されたのです。

江別インター線道路工事に伴う発掘調査は、後藤遺跡の他に、野幌丘陵北西縁部に連続する元江別1・2・10・11遺跡 と、インター線を結ぶ道道角山弥生線(5丁目通り、現道道札幌広島環状線)の拡幅に係る旧豊平河畔遺跡・元江別5遺跡の7遺跡について、昭和54・55年度の2か年で実施されています。 |

1.江別古墳群の発見と調査

|

1.江別古墳群の発見と調査

|

昭和12年頃の古墳の様子

|

|

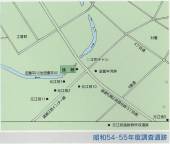

昭和54・55年度の調査

|

昭和54・55年度の調査

後藤遺跡

元江別1,2,10,11

元江別5 |

|

2.古墳群の位置と周辺の環境

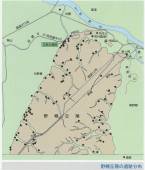

江別の市街地は、野幌丘陵の中央部を走るJR函館本線と国道12号線に沿って、江別・野幌・大麻と帯状に連なって形成されています。

野幌丘陵は南の恵庭山系より北の石狩平野へ突き出した東西3~5km、南北11キkm最高標高97.3mの粘土層を基盤とした丘陵です。

現在、市内に所在する埋蔵文化財包蔵地は、130カ所余りを数えていますが、その大部分は野幌丘陵の縁部や丘陵を開斥(原文ママ)する沢沿いに集中しています。

昭和54・55年(1979・1980)調査対象となった。元江別遺跡群は丘陵の北西縁付近で旧豊平川(世田豊平川)が湾曲し、丘陵に接する辺りに密集しています。

江別古墳群は、旧豊平川が丘陵に接する部分の懸崖上の兵端部にあり、古墳群を発見した後藤氏にちなみ「後藤遺跡」と呼んでいます。後藤遺跡の西側には、沢を挟んで、続縄文時代の墳墓群が発見された元江別1遺跡、続いて元江別10・2・11遺跡が連なっています。

後藤遺跡の東側には、続縄文時代の集落跡が確認された旧豊平河畔遺跡が5丁目通りを間にして所在し、その南方に元江別5遺跡があります。

昭和7年に発見された町村農場内の古墳は、丘陵の北端、石狩川に面してあったいくつかの古砂丘(萩ヶ丘・飛鳥山・坊主山・沢田山)の1つ、坊主山の裾野付近にあったと言われ、その場所は現在の町村農場遺跡と考えられています。 |

2古墳群の位置と周辺の環境

|

|

|

野幌丘陵の遺跡分布

ほぼ無数に存在

|

江別古墳群遠景

|

|

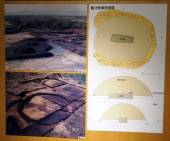

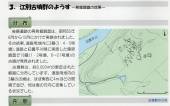

3.江別古墳群の様子 ―発掘調査の成果―

分布

後藤遺跡調査は昭和55年6月から10月にかけて実施されました。その結果道路用地内に3基(3・4・5号墳)、道路と旧豊平川間に実施した確認調査で18基(1・2号墳、6~21号墳)の古墳が発見されました。

古墳群は約6000㎡の限定された範囲に分布しています。道路用地内の3基の古墳はほぼ東西に4mほどの間隔で並び、他は崖の方向に密集している状況でした。

形態

後藤氏が調査した昭和6年当時と比べ、墳丘は全て耕作や土取りなどにより削平され、多くは周溝の痕跡を残すのみとなっていました。

調査の結果、墳丘は円形または長円形と考えられ、環状か、一端を開く馬蹄形に周後がめぐらされていました。

周溝の規模は、径8~10mの大型、5~7m位中型、5m以下の小型のものと三つのグループに分けられます。最も多いのは中型のもので、これを墳丘部だけの直径にすると6mほどになります。周溝の断面は、台形あるいはU字が基本で、掘り上げた土は全て墳丘として利用されたものと考えられます。

周溝の土量計算から、中型の5号墳の墳丘を復元すると、その高さは1m以上になると推定されます。

主体部を確認できたのは、15号墳のみで、長さ211cm、幅74cm、深さ12cmの浅い土壙です。

土壙の側縁部には炭化物や腐食物を含んだ溝状の落ち込みがあることから木槨などの構造を持つ主体部が推定されます。

内部の南東方向に頭蓋骨片、遺体右側に刀類と考えられる。鉄製品の痕跡が確認されています。

墳丘を築いた後に中央部を掘り下げて遺体を納めた木製の棺を置いたものと考えられます。 |

3.江別古墳群の様子

|

古墳群の分布 |

形態

|

主体部、15号墳 |

|

|

|

遺物

古墳に伴って出土した遺物は、すべて周溝の中からで、その多くは古墳造営時ではなく後の儀礼に関わった物と考えられます。

出土した土器には、土師器と須恵器があり、甕形よりも坏形が多く、中でも15墳からの赤色の取っ手付き須恵器坏が注目されます。

他に、鉄鏃・刀子・鋤先などの鉄器、土製の紡錘車が出土しています。また古墳遺構付近からも土師器や須恵器の破片、紡錘車、勾玉、鉄鏃などが出土しています。

後藤遺跡の擦文時代の遺物としては、土器・鉄器・土製具など約1280点になり、縄文・続縄文時代の遺物を含めると総計14,472点を数えています。 |

|

遺物

|

江別古墳群及び周辺出土の遺物 |

勾玉、 紡 、取っ手付須恵器杯

鉄鏃、 錘 、土師器杯

鍬先、 車 、土師器甕

これは、日常生活品を副葬したのでしょうか。

勾玉は護符。鉄製鍬先は農具。鉄鏃は狩猟具。 |

|

4.江別古墳群の成り立ち

系譜

本州の東北北部には、丹後平(八戸市)・原(青森県)、岩野山・柏原(秋田県)、浮島・猫谷地(岩手県)など「末期古墳)と呼ばれる多くの古墳群が存在しています。

末期古墳は、近畿を中心に東北南部まで分布する4~7世紀(古墳時代)にかけての前方後円墳などと異なり、7~9世紀頃の造営と考えられる。小型円墳群です。これは、「群集墳」とも呼ばれ、出土する土師器の分布の様相などから、大和朝廷(律令国家)の東北経営勢力の北上と密接な関係が考えられています。

東北北部の末期古墳は、主体部の構造の違いなどから大きく三つに大別されていますが、小規模な墳丘を有し、周囲に溝を巡らせた構造は、江別古墳群や恵庭の茂漁古墳群と同じです。また、遺物についても同様の土師器や須恵器、蕨手刀などの鉄器が出土しています。

このように、古墳の形態や副葬品の上で共通した特徴を持っている江別と恵庭の古墳群は、東北北部の末期古墳の系統を引くものと考えられています。

江別と恵庭の古墳群の造営年代は、出土した土師器の形式や蕨手刀の作り、伝播に要した時間などにより擦文時代前半の8世紀後半から9世紀前半と考えられています。

名称

江別古墳群を始めとした北海道の古墳群は、発見以後「古墳様墳墓」・「墳丘墓」・「盛り土墳」・「北海道式古墳」などと呼ばれてきました。現在では、後藤守一氏よって、提唱された「北海道式古墳」が一般的です。これはその発見例が道央部に限られていることや、

古墳の被葬者とその背景となる社会構造などの解明に問題を残していることに起因しています。

いずれにしても、江別古墳群は大和政権の東北経営勢力の北上が北海道にまで及んだことを示し、道内に唯一現存する最北の古墳群といえます。 |

|

5.江別古墳群の人々

江別古墳を始めとした北海道の古墳群は、東北北部の末期古墳を源流とする見方は大方一致しています。

一方、その被葬者については諸説あります。

大きく分けると本州の東北地方(陸奥・出羽)からの移住者とその子孫とする説と、

石狩低地帯に成長した律令国家と交流を持つ在地集団とする説の二つになります。

被葬者を移住者とする説は、さらに東北の蝦夷の系統か、あるいは征夷に参加した倭人と言う説に分かれます。

一説では、副葬品の蕨手刀などの武器から兵士集団の渡来とし、出土した農具や栽培植物の確認から彼らを支える農民集団の存在も想定しています。

在地集団とする説は、北海道の住人と考えられる渡島蝦夷が、東北の出羽国府を通して毛皮類の朝貢や交易で位階と革帯や刀類を授与されることで、一部が支配者層となって本州文化が導入されたとしています。

いずれにしても、北海道の古墳から出土した土師器や須恵器、鉄製品などは、本州との交流、あるいは移住者があったことを物語るものです。

渡島蝦夷が、東北の津軽・出羽蝦夷と交流し、出羽国府まで行っている事は、日本書紀・続日本紀などの古代文献に所見されます。

「日本書紀の斉明天皇5年(659年)・6年(660年)の阿倍比羅夫の蝦夷・粛慎征討記事では、北海道遠征の事実が伺えます。

また渡嶋蝦夷と鈴谷式土器文化人または沿海州地域の北方民族とも考えられる粛慎との交流面からも、古墳文化との関連性が考えられます。

東北北部の末期古墳と共通した形態と内容を持つ北海道の古墳群の分布が石狩低地帯に限られている事は、河川交通に便利な江別周辺が

道内各地への生産あるいは軍事の根拠地として重要な機能を持っていたとも考えられます。

江別古墳群に関わる人々は、その主の由来は別にしても、大和政権の東北経営策を背景とした北方情勢の変化の中で、続縄文文化から擦文文化への移行を実現した共同体を構成する集団、またはその首長的階層と推定されます。

※ここでは、被葬者を在地の首長と推定しています。 |

斉明天皇の北征

|

○齊明天皇四年(六五八)四月

阿部臣、船師一百八十艘を率て、蝦夷を伐つ。齶田・渟代、二郡の蝦夷、

望り怖じて降わしむと乞う。(中略)仍りて恩荷に授くるに、小乙上を以て

して、渟代・津軽、二郡の郡領に定む。遂に有間濱に、渡嶋の蝦夷等を

召し聚えて、大きに饗たまいて帰す。

○齊明天皇五年(六五九)三月

阿部臣を遣わして、船師一百八十艘を率て、蝦夷國を討つ。阿部臣、飽田

・渟代、二郡の蝦夷

二百四十一人、其の虜三十一人、津軽郡の蝦夷一百十

二人、其の虜四人、膽振鉏の蝦夷二十人を一所に簡び集めて、大きに饗たま

い禄賜う。(中略)時に、問菟の蝦夷膽鹿嶋・菟穂名、二人進みて曰わく、

「後方羊蹄を以て、政所とすべし」という。(中略)膽鹿嶋が語に随いて、

遂に郡領を置きて帰る。道奥と越との國司に位各二階、郡領と主政と

に各一階授く。(後略)。

○齊明天皇六年(六六〇)三月

阿部臣を遣わして、船師二百艘を率て、粛慎國を伐たしむ。阿部臣、陸奥

の蝦夷を以て、己が船に乗せて、大河の側に到る。是に、渡嶋の蝦夷一千

餘、海の畔に屯聚みて、河に向かいて營す。營の中の二人、進みて急に叫

びて曰わく「粛慎の船師多に来りて、我等を殺さんとするが故に、願う、

河を濟りて仕官えまつらんと欲う」という。 (後略)。

日本書紀より(読み下し文) |

斉明天皇の北征

|

斉明天皇四年四月 秋田・能代を侵略し、秋田・津軽二郡を所領とし、渡島の蝦夷を招いて大宴会を催す。

斉明天皇五年三月 占領地の蝦夷を率いて、蝦夷国に侵略。羊蹄山の北後志に役所、胆振地域まで懐柔した。

斉明天皇六年三月 奥尻島を支配していた粛慎と交戦し、追放した。

この粛慎国は、当時、白村江の戦い直前で、新羅・百済・高句麗の北にあった中国系靺鞨の拠点であったため

これの進出を懸念して排除しようと交戦したものとも考えられている。 |

年表 律令国家と北日本

※読んでいくと、随分ひどい蝦夷政策をしています。阿倍比羅夫あたりでは武力で脅して交戦し、懐柔する。

白村江の敗戦以降は、半島での戦闘ができなくなったので、蝦夷に対してひどい扱いで不満を持たせ、やがて討伐と称して戦闘を行なう。

大和政権は、蝦夷に対しては、融和ではなく屈従を目的としたようです。半島での戦闘でもこのような姿勢だったのでしょう。

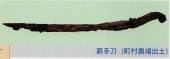

蕨手刀

町村農場出土 |

蕨手刀は、元来、関東地方の山刀でした。 |

|

| |

970

970日本書紀と北海道

|

律令時代の北日本 |

北海道式古墳の分布

|

終末期古墳と城柵

|

|

971日本書紀の記述 解読できませんでした。

日本書紀の記述

|

|

日本書紀 斉明天皇 3.阿倍比羅夫の遠征 ※OCRで採字

|

齊明記四年春正月甲申朔丙申、左大臣巨勢徳太臣薨。 夏四月、阿部臣,船師一百八十艘、伐 蝦夷。齶田·淳代、二郡蝦夷、望怖乞降。於是、勒.軍、陳 船於齶田浦。齶田蝦夷恩荷、進而誓曰、不爲 官軍 故持』弓矢。但奴等、性食肉 故持。若爲 官軍、以儲 弓矢、齶田浦神知矣。將清白心、仕 官朝矣。仍授 恩 荷、以 小乙上、定 淳代・津輕、二郡々領。遂於 有間濱、召 聚渡嶋蝦夷等、大 饗而歸。

意訳

四年春一月十三日、左大臣(ひだりのおとど)の巨勢徳太臣(こせのとこだのおみ)が死去した。

阿倍比羅夫の遠征

夏四月、阿陪臣(あべのおみ)が船軍百八十艘を率いて蝦夷(えみし)を討った。

秋田と能代の二郡の蝦夷は、遠くから眺めただけで降伏を乞うた。

そこで軍を整え、船を齶田浦(あきたのうら)(秋田湾)につらねた。

秋田の蝦夷の恩荷(おが)は、進み出て誓っていった。

「官軍と戦うために、弓矢を持っているのではありません。ただ手前どもは肉食の習慣がありますので、弓矢を持っています。もし官軍に対して弓矢を用いたら、秋田浦(あきたのうら)の神がお咎めになるでしょう。清く明らかな心をもって、帝にお仕え致します」

恩荷(おが)に小乙上の位を授け、能代(のしろ)と津軽(つがる)の二郡の郡領(こおりのみやつこ)に定められた。

有間(ありま)の浜に渡嶋(おしま)の蝦夷どもを召し集めて、大いに饗応(きょうおう)して帰らせられた。

〇五月、皇孫建王、 年八歲薨。今城谷上、起 殯而收。→

五月、皇孫の建王(たけるのみこ)は八歳で亡くなられた。今来谷(いまきのたに)のほとりに、殯宮(もがりのみや)を建てて収められた。

十九。未及成人。可-至 成人、而得-其德。他日,有間皇子、 與 一判

謀反之時、皇子案机之脚、無故自略,共處不上,還被数也

読み

或人諌めて曰く、「可(よ)からず。計る所は既に然しとも徳(いき)ほひ无(な)し。方(い)に今皇子年始て十九、未だ人と成(な)るに及ばず。人と成(な)るに至りて其の徳(いきほひ)を得べし」といふ。他日(あだしひ)、有間皇子、一(ひとり)の判事(ことわるつかさ)と謀反(みかどかたぶけむと)の時に、皇子

案机(おしまつき)の脚、故无て自からに斷(た)れぬ。其の謨(はかりごと)止(や)まずして、遂に誅戮(ころ)されぬ。〉)

〇是歲、越國守阿倍引田臣比羅夫、 討 肅慎、獻 生羆二·羆皮七十枚。沙門智踰、造 指南車。出雲國言、於 北海濱、 魚死而積。厚三尺許。其大如」鮐、雀啄針鱗。々長數寸。俗曰、雀入

於海、 化而

爲魚。名曰 雀魚。矮体坛、至于被排降比明、百精隨·使奏言、大塘·新羅、并、力伐我。既以 義慈王·々后·

爲.虏而去。由」是、國家、以 兵士甲卒,陣 西北畔。梧 城柵、斯 塞山川之兆也

西海使小花下阿曇連頰垂、自 百濟 還言、百濟伐 新羅 還、時馬自行 道於寺金堂。 晝夜勿、息。唯食」草時止。

或本云,至 庚申年, 爲』敵所以減之應也。

意訳

齊明記五年春正月己卯朔辛巳、天皇至」自 紀溫湯。〇三月戊寅朔、天皇幸 吉野 而肆宴焉。〇庚辰、天皇幸 近江之平浦。坪此云〇丁亥、吐火羅人、共

妻舎衞婦人 來。〇甲午、甘檮丘東之川上、造 須彌山、而饗 陸奥與 越蝦夷。 樹、眦云而起。 是月、遣 阿倍臣、率 船師一百八十艘、討 蝦夷國。阿倍臣、簡

集飽田・渟代、 二郡蝦夷二百卅一人、其虜卅一人、津輕郡蝦夷一百十二人、其虜四人、膽振鉏蝦夷 廿人於一所、而大饗賜」祿。

膽振鉏、此云 伊浮梨宴陛。 卽以 船一隻、與 五色綵帛、→

齊明記六年春正月壬寅朔、高麗使人乙相賀取文等一百餘、泊 于筑紫。〇三月、遣 阿倍臣、 率 船師二百艘、伐 肅愼國。阿倍臣、以陸奥蝦夷、令 乗己船、到 大河側。於是、渡嶋蝦夷一千餘、屯 聚海畔、向」河而營。々中二人、進而急叫日、 肅愼船師多來、將殺 我等之故、願欲 濟 河而仕官 矣。阿倍臣遣」船、喚 至兩 箇蝦夷、問三賊隱所與其船數。兩箇蝦夷、便指 隱所 日、船廿餘艘。卽遣 使喚。 而不」肯」來。阿倍臣、乃積 綵帛·兵·鐵等於海畔、而令 貪嗜。肅慎、乃陳 船師、 槃 羽於木、學而爲」旗。齊 棹近來、停 於淺處。從 一船裏、出 二老翁、廻行、 熟視 所 積綵帛等物。便換 着單衫、各提 布一端、乗 船還去。俄而老翁更來、 脫 置換衫、幷置 提布、乗」船而退。阿倍臣遣 數船使」喚。不肯」來、復於弊賂 辨鳴。食頃乞」和。遂不 肯/聽。 據 己柵 戰。于時、能登臣馬身龍、爲、敵被 3 腢

殺。猶戰未」倦之間、賊破殺己妻子。

意訳 |

蕨手刀

|

江別古墳群

(後藤遺跡) |

|

| |

973被葬者と副葬品

|

974土器 江別古墳群

|

坏 |

坏

右手前 |

坏

左側 |

左側 坏 |

左側 坏 |

左奥 甕 |

左奥 甕 |

右奥 鉢 |

右奥 鉢 |

暗黒の全景 |

|

|

| 975坏

|

976江別古墳群

副葬品はよく似ています。

紡錘車は女性用かと思っていましたが、男性も使う道具だったようです。琥珀らしき勾玉は高い地位を表しています。

|

| |

| |

980古文書から見た江別

|

981古文書から見た江別

|

15世紀になると和人の移住が増加し、先住民であるアイヌ人との争いが何度も起こり、松前藩の場所請負制度により、支配者と被支配者の関係が出来上がっていった。

江別にも数百人のアイヌ人が生活していたが、漁場での酷使、悪病の伝染、内陸部への移住などにより減少し、江戸時代末期には7軒26人となった。

江別では、屯田兵が入植するまで、ほぼこのような状況であったらしく、アイヌの人々の生活を知る資料はほとんど残っていない。

対岸にある江別チャシが彼らの文化を示す数少ない史跡の一つである。 |

元禄国絵図

(北海道地図)

|

この地図は、

天売焼尻・利尻礼文に、樺太・千島歯舞群島も描かれて、

襟裳・室蘭・函館も描かれているが、

空間認識力か距離感の乏しい製作者か、

実測値(何日歩いたなどの記録)がなかったか、

あるいは話を聞いて描いたか、ちょっと残念ですが、北海道の外周と河川図、盆地、山脈なども描かれています。 |

江別チャシ全景

|

溝

|

|

|

|

|

江別チャシ 北海道江別市工栄町12

江別市唯一のアイヌ文化期の遺跡。1500~1800年頃とされる。

北・東・西側を急峻な崖に囲まれた地形で、南側には空堀が掘られています。

江別チャシと南側の住宅地には、続縄文時代の集落跡がありました(旧豊平河畔遺跡)。

住居跡や墓の他、約4,500個の柱跡が発見されており鮭を干した跡ではないかと考えられています。

|

| |

| |

3開拓の始まり

|

982開拓の始まり

|

対雁 駅逓の松

開拓の始まり

対雁神社 |

|

樺太アイヌ

対雁学校 |

|

生活用品

|

|

屯田兵

移住と配置 |

|

生活

殖民社の生活 |

|

殖民社の生活

北越殖民者

太々神楽

江別市認定文化財

その他の開墾 |

|

| |

| |

985 4町の発展

5産業の歴史

|

| |

6チョウの世界

|

987蝶の展示室

|

|

|

|

オオイチモンジのなかま

ミドリシジミのなかま

ギフチョウのなかま |

|

| |

| |

| |

| |

| |