| |

|

|

|

稚内という不思議都市

北海道島最北の稚内は、近隣都市から100kmも離れており、行き付くには、ガソリンスタンドもない全く無人の荒野を走って行きます。

普通、都市間では通勤や物流などで毎日多くの人の行き来がありますが、この都市は、外からの通勤通学は不可能。

稚内市の住人だけで全てが完結しています。工場も沢山あり生産も盛んですが、ほとんどの物資の搬出入は船。

たまに、大型トラックが走っていますが、時速60kmで近隣の大都市からの物資運搬をすると時間と費用が膨大になりす。

従って、大きなスーパーやコンビニもたくさんありますが、値段は道内並みで、トラック輸送で繋いでいる道内の山間部よりも安く品数豊富です。

旅行期間は6月でしたすが、午前3時過ぎには太陽が昇り、夜の8時前まで明るかったです。

冬は、午後3時頃には暗くなり、一日中極寒で暗くて、大変だそうです。米は作れません。

さて、私が驚いたことがいくつもありますが、

まず稚内港に市営の無料駐車場がありますが、ここには全国各地のナンバーを付けた車が、まるで廃車のように草群れの中に駐車してあり、

関西のイナカ滋賀と姫路ナンバーがあったのが驚きでした。日本の最北まで逃げてきた人たちが、最果てで仕事を見つけてもぐりこみ、ひっそりと生き延びているのかなと、猟奇的な想像をたくましくするほどの状態です。車は処分すると居場所がばれるから、放置ですね。

次に、工場ですが、沢山の工場が昼夜稼働しているにもかかわらず、原料と製品の搬出入が明らかでない。

想像するに、サハリン・シベリアなどロシアから原料を持ち込んで生産し、それを船で本州や石狩に搬出しているのではと思われます。

実際、苫小牧からの船での帰路に、船内で、稚内産と表示した加工食品を目にしました。こんなものを作っているんだと感動しました。

この街で数日過ごしましたが、まるで行ったこともない、ロシアの秘密都市のようだと思いました。周辺都市との結びつきが希薄で、その都市だけで完結していて、住人達はこれが普通だと思っている。周囲からも奇異に感じられていないが、本当の実態はベールに包まれていて、誰も知らない。そんなミステリアスな都市におもえました。 |

|

| |

目次

|

01稚内

10外観・入り口展示

20稚内北方記念館展示室

21ウルム氷期以降の海水面の変化

25宗谷丘陵の周氷河期地形

27樺太日ロ国境標石

110オンコロマナイ1遺跡

※考察・資料オンコロマナイ遺跡

※鈴谷式文化人は樺太と稚内で

異なっていた

111生業と住居

※考察 稚内の鈴谷式住居

113稚内の遺跡分布図

120土器・石器

130稚内の歴史

132オホーツク文化と擦文文化

133宗谷の始まり

134田沼意次の蝦夷地開拓計画

135前期幕府直轄時代

135ロシアの動き

136津軽藩の宗谷警備

137会津藩の宗谷警備

140後期幕府直轄時代

142梨本矢五郎と宗谷警備

143宗谷絵図

145火縄銃の銃身

146刀の鍔

147装備 |

200考古資料展示室

201オンコロマナイ貝塚

※考察オホーツク人の伸展葬と屈葬

※資料オンコロマナイ2遺跡とは

203冨磯貝塚

205抜海岩陰住居跡

206オニキリベツ発掘

207メクマ・弁天チャシ

211オホーツク式土器

212オンコロマナイ2遺跡

213泊内川左岸遺跡

221オンコロマナイ2遺跡

223オンコロマナイ1遺跡

230石器

240オホーツク文化の装身具

241装身具

242骨角製品

248熊を象った骨偶

※考察 北宋銭の謎

250装身具(続き)

255副葬品 鉄器類

260石製品

263つまみ付きナイフ

264片面加工ナイフ

265両面加工ナイフ

266石斧

271石鏃

272石銛先

273ドリル

290狩猟具

295須恵器

細石刃

オホーツク式土器 |

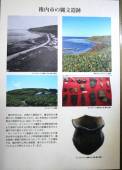

300稚内市の

縄文~擦文遺跡

321※資料サンナイの意味

323メクマ遺跡

331オニキリベツ2遺跡

338旧石器時代石器

341冨磯貝塚の

オホーツク式土器

346骨角器

350オンコロマナイ2遺跡

360アイヌ時代

400アイヌ文化期

401アイヌ文化とチャシ

403稚内のアイヌ語地名

410アイヌ期の遺物

421宗谷アイヌ

500百年記念塔からの眺望 |

|

|

| |

| |

01稚内

稚内港北防波堤ドーム冬の防風雪を避け、列車が横付けするプラットホームです。樺太を往来する乗客が利用しました。 |

その後多くの引揚者や傷病兵が鉛の気持ちを引きずりながら歩いたのでしょう。 |

建設石材は利尻島鴛泊港周辺の溶岩ドームの小島を破壊して利用しました。 |

この建設は北大を出たばかりの若き技師が設計施工にあたりました。 |

建設から長い年月が経っているのにひび一つなくいつまでも頑丈で立派な遺産です。 |

現在は記念物として利用されています。 |

稚内は工業都市。地の果ての辺境ではない。 |

立派なホテルもほぼ常時満室。 |

百年記念館から稚内港

この地域はかつて氷河に覆われていました。 |

地平線の向こうはオホーツク海。100km先まで人跡希薄。 |

稚内市内と人家

3万人余の登録人口と多くの季節労働者、きっと、本州からの逃亡者が住んでいる(-_-;) |

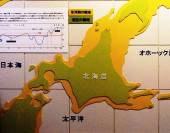

宗谷岬の氷河地形

赤線以北

宗谷丘陵周氷河地形 |

|

10外観・入り口展示

開基百年記念塔

鉄板で外壁が建設

老朽化解体案が出た |

|

記念塔の足元は北方記念館 |

1F2Fに地域や北方の歴史遺産を展示 |

巨大な白熊や白狼の剥製 |

高価そうな毛皮ですね |

|

20稚内北方記念館展示室

|

※大変申し訳なかったのですが、考古資料を中心に撮影しました。 |

|

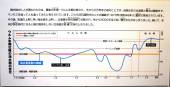

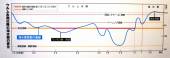

21ウルム氷期以降の海水面の変化

|

稚内地方に人が現れたのは、最後の氷期・ウルム氷期(7万年前~1万年前)の終わり、今から2万年ほど前のことです。当時はまだ北海道と樺太は、陸続きで、マンモスを追って人も渡ってきたと考えられています。これら旧石器時代の人々の遺跡が、1973年(昭和48年)に豊別(詳細不明)で発見されています。

その後、気温の上昇に伴い、海水面も上昇し、北海道は宗谷海峡(幅43km水深70~30m)で分断され、今から8000年ほど前、縄文文化が始まりました。続いて、本州が弥生時代になると、稲の栽培をしない北海道は、続縄文時代となりました。 |

稚内市北方記念館

こちらは未取材

|

氷河期の北方 |

ウルム氷期以降の海水面の変化 |

間宮海峡水深10m

ベーリング海峡水深40m |

最終氷期の海面変化

氷期中も気温の上下が激しい。 |

宗谷海峡は1.3万年前まで陸地だった。

ベーリング海峡は1万年前に一時的に道が開いたた。 |

黄:氷期の海岸線

緑:現在の海岸犬

道北の旧石器遺跡はほぼ水没した。 |

樺太・北海道・北東北の旧石器遺跡は水没 |

道北には広大な陸地が拡がっていた。 |

アムール川は北極海に流れていた。 |

千島列島は海底から伸びた海山島だったか。

国後は北海道と共に隆起したのか。 |

旧石器・縄文草創期の遺跡はほとんど海底に沈んでいます。 |

|

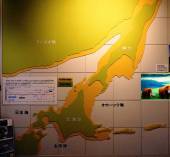

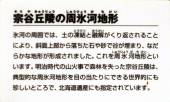

25宗谷丘陵の周氷河期地形 宗谷丘陵周氷河地形

|

氷河の周囲では、土の凍結と融解が繰り返されることにより、斜面上部から落ちた石や砂で谷が埋まり、なだらかな地形が形成されました。これを周氷河地形といいます。明治時代の山火事で森林を失った宗谷丘陵は、典型的な周氷河地形を目の当たりにできる世界的にも珍しいところで、北海道遺産にも指定されています。 |

宗谷丘陵の周氷河期地形

|

マンモスゾウ |

宗谷丘陵

周氷河地形

|

解説

宗谷丘陵の周氷河地形

|

|

27樺太日ロ国境標石

|

29

|

| |

100考古展示

|

続縄文時代

|

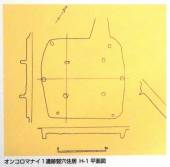

110オンコロマナイ1遺跡(オンコロマナイ台地)

|

オンコロマナイ川の河口左岸の台地に十数戸の竪穴住居跡がある3~4世紀の集落遺跡です。

「晴れた日には、サハリンが見える遺跡」として有名で、1959~61年(昭和34~36年)年東京大学教養学部文化人類学研究室により3基の竪穴住居跡が調査され、サハリンと関係が深いことがわかりました。北海道北部の続縄文文化とオホーツク系の文化の接触を示し、オホーツク文化の初源を探る上で数少ない貴重な遺跡です。

土器

鈴谷式と呼ばれ、南サハリン・コルサコフの北にあるススヤ(旧鈴谷)遺跡に由来します。

この土器の分布は石狩低地帯や余市まで広がりますが、遺跡はオンコロマナイのほか、利尻、礼文島の北海道北端部に限られています。

土器の胴部に縄文、口縁直下に小さな貫通孔が巡り、その下に撚り紐が押圧されており、胴部に縄文がないサハリンの鈴谷式土器とは文様に大きな違いがあります。 |

※考察・資料 オンコロマナイ遺跡群

|

オンコロマナイ川は稚内市の対岸、宗谷岬の北端を東から西に流れ、宗谷湾に注いでいます。

オンコロマナイ2遺跡は地図で明記されていますが、1遺跡は記述されていません。。

オンコロマナイ貝塚・オンコロマナイ2遺跡などの人骨は(オホーツク期)、札幌医科大標本館に、その他は北大総合博物館にあるようです。

オンコロマナイ遺跡はオホーツク文化の初源の地。樺太鈴谷式土器文化とは異なり、縄文のある道内の初期鈴谷式土器を生み出した。

宗谷岬北端と利尻・礼文島に本拠地を置きながら、広く、石狩低地や余市にまで居住せずに進出していた。交易と狩猟の民だったのでしょうか。

オホーツク人はその成立と同時に、

北部樺太人=樺太鈴谷式人の海洋狩猟民・航海民としての技術をもち、

続縄文の交易民としての能力をあわせもつ、

大変優秀な混血民族であったようです。

※樺太の鈴谷式文化人と、稚内の鈴谷式文化人とは異なっていた。稚内側は続縄文人。樺太側は北方民族だった。らしい。

ということは、この時はまだ、稚内続縄文人は樺太北方民族の文化の影響を受けて自分たち風にアレンジしていた段階に過ぎなかった。

このあと、本格的な混血が始まって文化が融合し、北海道東岸(オホーツク沿岸)や西岸(サロベツ-石狩-奥尻)方面にのりだしていくのか。

混血は稚内以南だけで、文化は北上したが、樺太では北方民族だったのだろうか。 |

|

111

|

生業と住居

オホーツク文化に先立つように、海洋に適応した道具をもって漁撈や海獣狩猟をしていたと考えられています。

住居は、竪穴式で正方形または長方形。相対する二辺は真っ直ぐで、他の二辺は外側に膨らんでいます。

この他、稚内には、大岬のオニキリベツ川筋の丘陵など、多数の縄文文化遺跡や、他地域との文化交流の跡がうかがえる続縄文時代の声間川大曲遺跡などもあり、古くから人が住んでいたことがわかっています。 |

生業と住居

これが東大が提供した図面とはお粗末な。 |

オンコロマナイ1遺跡

住居平面図

|

※考察 稚内の鈴谷式住居

住居中央に垂直四本柱があり、隅柱6本も垂直である。どんな家屋構造が想像できるだろう。

石囲い炉がない。住居跡ではないのか。屋根を維持するためには火を焚かねば燻蒸できないから、住居平面図とされているが、本当は何だったのか。あえて炉は書かなかったのだろうか。

十数基の住居跡発見の内3基を東大が発掘したという。その成果がこのお粗末な平面図とは。

住居の平行な二辺の一方の辺の端に出入口があり、他の二辺は外側に湾曲している。これは6本の隅柱に棟木を通して垂木を立てかけたためだろう。やがて6角形の家屋に発展する。

それは、海洋狩猟や漁撈が本格化し、多人数が必要となり、子や孫夫婦まで抱える大所帯となり、一族で生業に励むようになったため大型住居多人数同居が効率的となったためでしょう。 |

|

113稚内の遺跡分布図

|

赤:現世統、完新世にできた地層。約1万1700年前~ら現代まで

茶:更新統、第四紀更新世の地層。約250万年前~1万年前まで。

黄:第3統、第三紀の地層。6500万年前~約170万年前まで。

緑:白亜系、白亜紀の地層。1億4500万年前~6500万年前まで。 |

|

120オンコロマナイ遺跡の土器・石器

|

※土器は初期宗谷岬の鈴谷式土器。(口縁部を巡る貫通孔と縄文の押圧文 )

貫通孔には何の意味があるのでしょう。食物を保存するにも害虫が侵入し、意味をなさない

しかし、当時は意味があったのであけられた穴なのでしょう。のちに、貫通孔はなくなり、外から又は内部からの円形刺突文だけになります。 |

鈴谷式土器

石器

銛先鏃 |

銛先鏃(もりさき)

骨銛の先端に付けて機能を向上させた。 |

石鏃

|

石鏃(やじり)

弓矢の先に付けて使います。 |

ナイフ

多様な形のナイフ |

ナイフ

動物の皮や肉を切るのに使います。 |

|

| |

130稚内の歴史 |

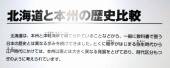

131北海道と本州の歴史比較

|

北海道は、本州と津軽海峡で隔てられていることなどから、一般に教科書で習う日本の歴史とは異なる歩みを続けてきました。特に稲作が始まる弥生時代から江戸時代にはかけては、本州以南とは大きく異なる発展を遂げており、時代区分も次のように考えられています。 |

|

北海道と本州の

歴史比較

|

北海道の時代区分

| 縄文時代 |

1万年前~AD200(弥生後期) |

| 続縄文時代 |

AD200(弥生後期)~AD700(古墳後期) |

オホーツク

文化期 |

AD450(古墳前期)~AD1050(平安中期)

AD450(続縄文中期)~AD1050(擦文中期) |

| アイヌ文化 |

AD1300(鎌倉中期)~AD1850(江戸末期) |

|

上に記述 |

|

※北海道では、続縄文前期を弥生時代、続縄文後期を古墳時代と設定されていますが、

道北最北の地域では文化伝播にずれがあり、時代区分が少し違っています。

縄文時代は弥生後期まで続き、

続縄文時代は弥生後期から古墳後期まで、

擦文時代は青森の土器の流入が早く古墳終末期~鎌倉中期まで。

アイヌ期を鎌倉中期~江戸末期としている。

続縄文・擦文に渡るオホーツク期は少し早くて長い。古墳中期(400年頃)~平安中期(1000年頃) |

|

| |

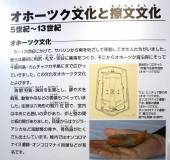

132オホーツク文化と擦文文化 5世紀~13世紀

|

オホーツク文化

5~13世紀にかけて、サハリンから南を目指して移動してきた人たちがいました。

彼らは最初に利尻・礼文・宗谷に集落を造り、そこからオホーツク海沿岸に沿って千島列島・カムチャッカ半島にまで広がっていきました。この文化をオホーツク文化と呼びます。

海獣狩猟・漁労を生業とし、豚や犬を飼育、動物や舟などの偶像も作っていました。

住居は六角形の竪穴住居で、室内は中央に石囲いの炉があり、炉と壁の間に板の間がありました。

貝塚からは、クジラ・アシカなど海獣類の骨や、骨角器がたくさん出土しています。

稚内では、オンコロマナイ2遺跡、オンコロマナイ貝塚などが有名です。

擦文文化

オホーツク文化と並行するかのように、奈良・平安時代の北海道では、擦文文化が隆盛します。

石器から鉄器への転換期の文化で、漁労、狩猟、採集と、わずかな雑穀農耕を行い、カマド付竪穴住居や土師器の影響を受けた土器、鉄器を使用するなど、本州の強い影響を受けていました。稚内には、西海岸や宗谷湾岸などに遺跡があります。

※擦文時代のカマドは煙り出し。室内が煙で充満しススだらけになるのを防ぐため。本州文化である。 しかし、このあと、

アイヌ文化期では再びカマドを廃し室内の炉が再登場する。室内は再びススだらけになったのだろうか。

むかし「花子と…」という番組で室井滋がいつも頬に指で煤を一条付けていた。こんな演出は何も知らない人が、むかしをバカにした

行為だと、見るたびに腹立たしい思いでした。

家の中にカマドと炉を併設して暖房と煙で駆虫して屋根を保護する、アイヌ住居では建物全体を保護する。草葺住居では必要なこと。

だから晴れ着などを入れる箪笥は密閉型だったのでしょうか。

|

オホーツク文化と擦文文化 5世紀~13世紀

|

オホーツク文化 |

擦文文化 |

|

|

|

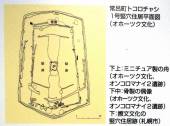

トコロチャシ

1号竪穴住居平面図

オホーツク文化期 |

ミニチュア製の舟

オンコロマナイ2遺跡

オホーツク期

|

骨製の偶像

オンコロマナイ2遺跡

オホーツク期

シャチの吻骨製熊像 |

擦文文化の竪穴住居

札幌市 |

たまたま捨て場で腐敗が終わった骨の中に吻骨があり、眺めていると熊に見えたので手を加えて熊の骨偶にしたのだろう。 |

|

|

| |

江戸時代

|

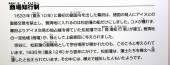

133宗谷の始まり 江戸時代初期 17世紀~18世紀

|

江戸時代が始まった頃は、蝦夷地からアイヌが、干物や毛皮などを松前城下に運んできて、本州の米や、酒、木綿の着物などをと物々交換をしていました。宗谷のアイヌたちは、北方や大陸の産物を携えた、樺太アイヌとも交易をしており、それらの品々も松前城下にもたらされたといいます。

商場知行制(あきないば ちぎょうせい) (知行=封建時代に、武士に支給された土地)

1633年(寛永10年)に、最初の鎖国令を出した幕府は、諸国の商人にアイヌとの直接交易を禁止し、蝦夷地に入れるのは、松前藩の舟だけにしました。コメが穫れず、幕府よりアイヌ交易の独占権を得ていた松前藩では「商場知行地制」が確立。蝦夷地の一定地域(商場)が、俸禄として上級家臣に与えられました。

宗谷に、松前藩の直轄地として、宗谷場所が開かれたのも、この頃と考えられています。

1635年(寛永12年)から翌年にかけて、松前藩は、藩士達を樺太へ派遣したと考えられています。その中には、樺太で越年した人もいたようです。

場所請負制

元禄時代(1688~1704)「商場知行地制」は、知行主がアイヌとの交易を商人に託す「場所請負制」に変わっていきました。宗谷で場所請負制が始まったのは、ずっと後の1750年(寛延3年)の事でした。

ちなみに「宗谷」の名前が歴史上の文献に現れるのは、1644年(正保元年)に松前藩が幕府に提出した「松前絵図(正保御国絵図)」が最初です。 |

|

宗谷の始まり |

商場知行地制 |

場所請負制 |

商場知行地制と

場所請負制 |

|

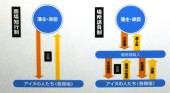

134田沼意次の蝦夷地開拓計画 18世紀後半

|

ロシアの南下、

18世紀後半になると、ロシアが交易を求めて根室や厚岸沖に現れるようになりました。ロシアの南下に注目していた老中田沼意次は、蝦夷地の開拓を計画して、1785年(天明5年)、蝦夷地調査を実施。宗谷には、幕府普請役・庵原弥六、佐藤玄六郎らがやってきました。

庵原弥六は調査のため樺太に渡り、8月に宗谷に戻ってきました。佐藤玄六郎は宗谷で、樺太やオホーツク海沿岸からやってくるアイヌとの交易状況を調査して松前に帰りました。

この頃の宗谷には、オホーツク海沿岸などから800~900人ものアイヌが漁や交易で集まり、樺太からも20艘の船がやってきました。松前からは、千石船が2艘、春と秋に来ていたようです。

宗谷越冬と田沼の失脚

庵原弥六は「寒気試み」(寒さ調べ)のため、宗谷で越冬しましたが、1786年天明6年) 3月15日(墓碑16日) に病死。前後して同行の2人の松前藩士も命を落としました。寒さや野菜不足などによる「水腫病」が原因でした。

1786年(天明6年)、田沼意次が失脚したために、開拓計画が中断しました。しかし、幕府自らが開拓計画を立てて、「御試交易」や「秋味漁」などを実施した意義は大きいものでした。

上写真:天明の蝦夷地調査の報告書「蝦夷拾遺」「不可許他見」(極秘)の文字が読み取れる

下写真:庵原弥六の墓碑銘 |

田沼意次の

蝦夷地開拓計画

|

|

天明の蝦夷地調査の報告書「蝦夷拾遺」「不可許他見」(極秘)の文字が読み取れる |

|

庵原弥六の墓碑銘 |

|

135前期幕府直轄時代 1799(寛政11年)~1821年(文政4年) 1821-1855は再度松前藩領となった

|

場所請負人の過酷な経営に対するアイヌの蜂起(国後、目梨)や、ロシア人の南下などにより、1799年(寛政11年)、幕府は東蝦夷地を直轄、1807年(文化4年)に西蝦夷地を含めて、北海道全域を直轄地としました。以来、1821年(文政4年)に再び、松前氏の所領となるまでの間は、ロシア対策に彩られた時期でした。

幕府が蝦夷地の直轄を決めたのは、アイヌの撫育やロシアに対する警備のほかに、

「択捉の魚肥供給は、新田15万石に匹敵する」

「蝦夷地への米穀供給は荒廃しつつある奥羽地方の農村回復に有効である」

といった経済的な期待感もあったからです。東蝦夷地では、場所請負制を廃止して、幕府直営とし、アイヌの交易条件も改良しました。対ロシア警備の最前線になった宗谷には、諸国の藩士達が警備にやってきました。

※ロシアの極東への進出。1630年にシベリア全土をほぼ支配。

※ロシアによる沿海州獲得とウラジオストク港建設

1639年オホーツク海に到達し、オホータ川近隣に要塞を建設し軍港を建設しロシア太平洋艦隊の軍船を建造。

すぐそばにオホーツク海の名前の由来となったオホーツクがある。オホーツク海はロシア語だった。 |

前期幕府直轄時代 |

前期幕府直轄時代 |

|

135ロシアの動き

ロシアの動き |

宗谷海峡

1787年(天明7年)

●フランスのラ・ベルーズ、宗谷海峡を通過

1797年(寛政9年)

● イギリス人ブロートン、宗谷海峡と樺太沿岸を調査

1805年(文化2年)

●クルゼンシュテルン、日本海から宗谷海峡をぬける

ノシャップ岬

1805年(文化2年)レザノフが上陸

礼文島

1807年(文化4年)

●ロシア人が沖合いで商船を拿捕し積荷を奪い船を焼く

利尻島

1807年(文化4年)

●ロシア人が侵入し、幕府の船を焼く

厚岸

1756年(宝暦6年) 異国船来航

1778年(安永7年)

●ロシア船が来航し、松前藩に交易を要求する。

藩は翌年、エトロフで回答することを約束 |

樺太島

オフィドマリクシュンコタン

1806年(文化3年)

●ロシア海軍フヴォストフ隊がオフィドマリに上陸 クシュンコタンで番人4人をとらえ、会所を焼く

択捉島

シャナ

1807年 (文化4年)

●ロシア海軍フヴォストフが襲撃 (シャナ事件)

エトロフ島

1798年(寛政10年)

●近藤重蔵、「大日本恵登呂府」の標柱を建立

1799年(寛政11年)

●高田屋嘉兵衛がエトロフ航路を開拓

クナシリ島

1811年 (文化8年) ロシア艦入港

幕府役人が艦長のゴロヴニンを逮捕

根室

1792年(寛政4年)

●ロシア使節ラクスマンが、伊勢の民・大黒屋光太夫を伴い来航、 通商を求める |

|

※ロシア海軍が軍事行動として、島や村を襲撃して放火・誘拐したり、五百石船(千石船)に海賊行為をはたらいたりするのは、

現在、ウクライナを侵略しているのと全く変わらない。

ロシア人は北欧のバイキングの子孫だ。なんだが筋骨隆々の海の男というイメージが涌くが、それは商業ベースの作り話。

バイキングは海賊で、ヨーロッパ各地を長年に渡って船舶や港湾都市を襲撃し略奪する悪の集団。その連中がロシアの地を侵略し、

国家を打ち立てたのが 後のロシア帝国。他国の領土を奪ってバイキングの国家を打ち立てたのだ。

ヨーロッパには、かつて、別に泥棒国家と言われる略奪誘拐奴隷化を繰り返す民族もおり、現在も東欧で国家を立てている。

現在のロシア国民も、本当にひどい連中で、友達に引っ越しを手伝ってもらい、礼を言って帰したら、しばらくしてその友達が強盗をしに

戻ってきた。何があるのかよくわかっているので、ごっそり持っていかれてしまったという実際をTVで報じていた。

そんな国民性は遠い過去から、現在に到るまで続いている。この行為は、バイキングの海賊遺伝子が呼び起こす習性かも知れない。

と、私は感じる。過去から現在至るまで、海賊行為を行ない続けるのがその証拠だと思っている。間違っているのだろうが。 |

|

136津軽藩の宗谷警備 1807年(文化4年)~1808年(文化5年)

|

津軽藩の宗谷警備1807年(文化4年)~1808年(文化5年)最初に宗谷警備にやってきたのは津軽藩兵でした。

1806年(文化3年)、露米商会のフヴォストフが樺太のクシュンコタンを略奪。

翌1807年4月23日。択捉島にロシア船2隻が姿を現し襲撃と略奪を行いました(シャナ事件)。樺太、利尻島や宗谷海峡でも事件が相次ぎました。

函館奉行は、津軽藩に宗谷警備を指令。山崎半蔵率いる津軽藩兵が6月7日に宗谷に入ったの最初に。9月27日。総指揮官の鈴木甚内が東蝦夷地から斜里をまわって着任。宗谷に230人。斜里に100人が分駐し、翌年まで警備に着きました。その中には最上徳内、松田伝十郎などもいました。

津軽藩兵たちの越冬

宗谷警備に着いた津軽藩兵たちの士気はは旺盛でしたが、宗谷にはロシア船は姿を見せず、秋風とともに、冬に対する準備に追われることになりました。

津軽藩兵たちは、アイヌ小屋、漁小屋、草葺の小屋などに合宿していましたが、越冬するには風雪を防げる長屋を造らなければなりません。

藩兵総出で木を切り出し、越冬陣屋の柱が建ったのは、8月12日(新暦9月13日)。 4日後には初霜が、28日には初雪が降り、陣屋が完成した11月10日(新暦12月10日)、外はすっかり雪に埋まっていました。

にわか作りの陣屋に畳はなく、板の間にゴザや、ムシロが敷かれただけでした。

松前や函館に冬用の夜着や布団を手配しましたが、準備できたのは注文の半分にもならない。23組だけ。薪と木炭の燃料は充分ありましたが、にわか造りの陣屋は、雨戸を閉め切っても耐え難い寒気。米、味噌はありましたが、野菜を蓄えるには時期が遅すぎました。

年が明けて1808年(文化5年) 正月4日に病人改めを行ったところ、重病者だけで54人、2月10日になると罹病していないのは2人だけ。最終的には宗谷詰め230人のほとんどが罹病し、32人以上が(水腫病)でこの世を去りました。 |

津軽藩の宗谷警備 |

津軽藩の宗谷警備 |

津軽藩兵の越冬 |

宗谷岬 |

|

137会津藩の宗谷警備

|

会津藩の宗谷警備 1808年(文化5年)~ 1809年(文化6年)

1808年(文化5年)、 津軽藩にかわって宗谷を警備したのは会津藩でした。

6隻の軍船で宗谷に入港した会津藩兵は、樺太のクシュンコタンで陣営の建設にあたる745人を残して、 622人が宗谷に上陸し、津軽藩兵と交代しました。このうち470人が宗谷に配備され、252人が利尻に向かいました。

樺太、利尻に重点が置かれた配備で、ロシアが襲来したら一挙に叩き潰す態勢でした。 6月から7月にかけ松前奉行河尻春之も宗谷に滞在して指揮にあたりましたが、この年も、ロシア船は姿を見せませんでした

日本の北方警備の物々しさは空転しましたが、宗谷、利尻、樺太で50余人が死亡しました。 宗谷での犠牲者数は不明ですが、宗谷公園の「旧藩士の墓」に会津藩士の墓が3基ある ことから相当数の犠牲者がでたと考えられます。

文化6年からの警備 1809年(文化6年)~1821年(文政4年)

1809年(文化6年)からの警備には再び津軽藩があたることになりました。

幕府が、 津軽藩に西蝦夷地の永久警備を命じたからです。 ただし利尻守備は翌年正月に撤廃され、 寒気のはげしい宗谷、樺太も増毛までさがって越冬することが認 められました。

藩兵たちは毎年交代で出動しましたが、 1813年(文化10年)にゴロヴニン事件が解決して、ロシアとの緊張が緩和されたので、 1815年以後は奥地派兵が中止され、

1821年 (文政4年)、 幕府の蝦夷地直轄廃止とともに、 北方警備は終わりを告 げました。 |

|

140後期幕府直轄時代 |

141後期幕府直轄時代 1855(安政2年)~1868年(明治元年)

|

1854年(安政元年)日米和親条約で函館が開港され、函館奉行が置かれた翌年、蝦夷地は再び幕府の直轄領となりました。

樺太をめぐる日露の争いも激しくなったため、樺太渡航の前線基地として宗谷もあわただしさをましました。

松前藩、津軽藩、南部藩に対し、函館奉行から「要請があり次第、出兵せよ」との指令があり、翌1855年(安政2年)3月には仙台藩、秋田半にも蝦夷地警備が命じられました。

その中で、宗谷場所を担当したのは秋田藩で、西蝦夷地神威岬以北、北蝦夷地(樺太)までを守り、元陣屋を増毛に設けました。

前期直轄時代と違って場所請負制はそのままとされました。しかし、アイヌとの交易や使役は、幕府役人の監督下に置かれ、種痘の実施などアイヌに対する保護政策も目立つ一方で、日本風への帰俗、同化を強制する政策をとられたため、問題も起こりました。

幕藩体制下で蝦夷地を領土化する方針がとられたのです。

この頃の宗谷アイヌの人口は585人。文政期(1818~1830)と比較すると著しく減少しています。オホーツク沿岸の紋別・網走・斜里も同じでした。

「宗谷運上屋や、利尻礼文などに連れて行かれ、何年も返してもらえもらえないために疲弊した「と松浦武四郎は「武四郎廻浦日記」でその理由を書いています。 |

|

142梨本矢五郎と宗谷警備

|

梨本弥五郎は、1856年(安政3年)6月、妻子を伴って宗谷に赴任した最初の人です。当時、日本海に面した神威岬 (積丹半島突端) 以北への婦女通行は禁止されていました。 女性を乗せた船が神威岬の沖を通ると神の怒りに触れて必ず沈むとアイ ヌが信じていたからです。 梨本は、幕府に願い出て、妻子とともに舟に乗り込み、 無 事宗谷に着きました。 これがきっかけとなって、幕府は女性の航海を解禁しました。

梨本弥五郎は、 厳寒の地ですごす武士やその家族のために、ブランケット(毛布) やストーブ (カッヘル)も導入しました。 それらによって妻子といっしょに赴任する

武士も増えていきました。

コーヒーと宗谷警備―

この時代の越冬に用いられたものにコーヒーがあります。

水腫病予防薬として「和蘭(オランダ)コー「ヒー豆」が配給されたのです。 当時コーヒーは一般に出回っておらず、庶民が口にしたのはこの頃がはじめてではないかといわれています。

「黒くなるまでよく煎り、細かくたらりとなるまでつき砕き、さじほどを麻の袋に入れ、熱い湯で番茶のような色にふり出し、土瓶に入れて置き、冷めたら温め、砂糖を入れて用いるべし」

と飲み方も記録されています。 |

梨本矢五郎と宗谷警備 |

|

コーヒーと宗谷警備 |

津軽藩兵詰合記念碑

(宗谷公園)

|

海側から見た、安政期の宗谷

(「向宗谷運上家」) |

|

143宗谷絵図

|

後期幕府直轄時代の宗谷の様子を伝える絵図で、 縦30cm、横119cmのセンノ木の板材に描かれており、当初は極彩色だったと思われます。

1859年(安政6年)に建立された護国寺が描かれているところから、これ以降の作だと思われます。

この他、宗谷の姿を残す絵図としては、「宗谷孟仙里図」 (1857年)や「申向宗谷運上家」があります。

宗谷絵図 (稚内市指定文化財) |

|

145火縄銃の銃身

|

火縄銃の銃身

宗谷出土 |

|

※火縄銃:北方警備に持ち込んだか。ヒグマ退治だろうか。

戊辰戦争(1868)では幕府軍はゲベール銃(火打石式)、球形弾丸。

薩長軍はミニエー銃。銃身にライフルマークを刻み(雷管式)、弾丸も円錐形の最新式。

すると、宗谷発見の火縄銃の銃身は開拓民が狩猟用に持ち込んだようだ。しかし、こんな弾丸では急所を打ち抜いてもヒグマに致命傷は与えられなかったそうです。三毛別事件より。

北方警備にゲベール銃を持ち込んでもロシア軍には勝てなかった。 |

|

146

|

刀の鍔 宗珉作(稚内市指定文化財)

1808年(文化5年)、 宗谷警備についた会津藩家老・内藤源助の愛刀の鍔、桐鳳凰の図柄、鉄地の立長丸形片切彫で、

縦7.5cm、 横6.8cm、厚4mm。

彫刻の鳳凰は、口ばしが銀、トサカが金の象嵌で、片切彫(墨絵の筆勢をそのまま鏨で表現した片切彫刻の技法)は極めて美しい。

鍔 宗眠作

稚内市有形文化財 |

|

|

鍔(つば)宗眠作

稚内市有形文化財

|

刀の鍔

上に記述 |

鎧櫃

|

鎧櫃 |

|

| 6 |

147装備

|

脇差と刀身

(無銘)

|

陣笠

|

※戦闘装備

戦闘に備えて、安土桃山時代そのままの、鎧や刀、陣笠、陣羽織なんて、世界を知らない時代の日本人は、欧米列強から見れば、原始人に見えたでしょう。 |

|

| |

200考古資料展示室

|

縄文末期・オホーツク文化・擦文時代

|

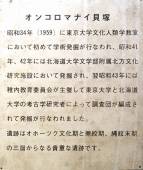

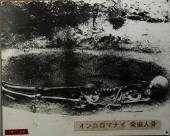

201オンコロマナイ貝塚 縄文末期、オホーツク文化期、擦文時代

|

昭和34年(1959)に東京大学文学文化人類学教室において、初めて学術発掘が行われ、昭和41・2年には北海道大学文学部附属北方文化研究施設において発掘され、翌昭和43年には、稚内教育委員会が主催して、東京大学と北海道大学の考古学研究者によって調査団が編成されて発掘が行われました。

遺跡は

➀オホーツク文化期と

②擦文期、

③縄文末期の三層からなる貴重な遺跡です。 |

※資料 オンコロマナイ遺跡

|

➀オンコロマナイ貝塚や富磯貝塚など、宗谷湾の小河川川口に立地する遺跡は、標高3m程の小平坦地に竪穴住居跡を伴わない小貝塚を持つなど近隣遺跡の共通点も多い。引用冨磯貝塚

②オンコロマナイ貝塚からは昭和41~43年の調査で3体の人骨が検出されたほか、イヌの骨、土器や石器、骨角器など様々な遺物が出土した。引用

③貝塚からは人骨と共に針入れが出土しています。参考「針入れについて1」

④引用「人類学雑誌 オンコロマナイ貝塚出土人骨」

1959年に東京大学の泉誠教授らが宗谷岬付近のオンコロマナイ貝塚から発掘した、続縄文時代および先オホーツク時代(およそ西暦1千年紀前半)の人骨5体について、計測(表参照)および説明を行った。

これらの遺骨の主な人類学的特徴は、

1) 中頭蓋で、現代の北海道アイヌよりも指数が高い、

2) 現代のアイヌの正頭蓋とは対照的に、下頭蓋である、

3) アイヌよりも長い前頭弓、

4) アイヌに共通する、強く膨らんだ眉間、深く沈んだ鼻、突出した鼻骨、

5) 極端に低く広い顔、

6) 長方形で非常に低い眼窩、

7) 顔の幅に比べて狭い鼻、

8) まっすぐな (非鼻様) 下顎下縁と丸い (鼻様) 下縁の一致、

9) 広い枝と外転角、

10) 比較的長い橈骨と脛骨、および

11) 大腿骨を除く長骨の平坦さである。

大腿骨の骨幹部の上部は平坦化が見られず、中部は日本の縄文人によく見られるように柱頭形成が見られる。

オンコロマナイ型は、モヨロや大御崎で発見されたオホーツク型とはかなり異なる特徴を持っていた。

その一方で、アイヌや日本の縄文型との共通点も多かった。

アイノイド(4、5、6、10)と縄文型(1、3、4、5、10、11)の特徴がこれらの骨格に複合されていたが、前者の方が後者よりも強かった。これらの比較結果は、オンコロマナイ型が少なくともアイヌ民族の祖先の形態の1つを表していることを示唆しているように思われる。

現代のアイヌの3つの主要な地域型、北海道、サハリン、千島アイヌと比較すると、シュムシュ島の千島アイヌに最も近い類似性が見られた。

相対的な類似度を示すために、オンコロマナイ(男性2名、女性1名)の頭蓋計測上の偏差を北海道アイヌ(北海道南部の八雲墓地、渡辺、1938年)の平均値から、千島アイヌ(シュムシュ、児玉、1940年)、ツクモ(日本の縄文時代の貝塚、着物・宮本、1926年)、樺太アイヌ(東海岸のローレイ墓地、平井、1927年)、モヨロI(オホーツク型、北海道東部のモヨロ貝塚、伊藤、1948年)の平均値とともに図2に示しました。

図 2 に見られるように、オンコロマナイ族と千島アイヌ族の間には驚くべき類似点があり、このことから、筆者は、北千島列島の辺境住民はアイヌの祖先の生き残りである可能性があると推測しました。

※鈴谷式期(続縄文末期)のオンコロマナイ人骨は、日本縄文人に近く、宗谷岬東側の大御崎やモヨロのオホーツク人骨とは異なる。

オンコロマナイ人骨の特徴は、北海道アイヌと千島アイヌによく似ており、千島アイヌは北海道アイヌの祖型ではないかと論じている。

結論:オンコロマナイ人はオホーツク人ではないといっている。 |

※資料 オホーツク人の伸展葬と屈葬

|

オホーツク人の埋葬は屈葬であり、時には胸の上に大きな石を置いたりする。これは縄文・続縄文共通する。

| オホーツク文化墓制の地域型 引用「オホーツク氷民文化 オホーツク人と死」 |

| |

礼文型 |

目梨泊型 |

網走型 |

知床・根室型 |

墓の種類

埋葬姿勢

被甕

墓壙上の配石

頭位

威信財の副葬 |

|

土壙墓主体(木槨例あり)

屈葬主体

被甕例なし

配石例少

北西中心

なし |

|

土壙墓主体

伸展葬主体

被甕例多

砂利マウンド例多

真西~南西中心

あり |

|

土壙墓主体(木槨・石槨例あり)

屈葬主体

被甕例多

配石例やや少

北西中心

あり |

|

土壙墓主体

屈葬主体(トビニタイ期に伸展葬)

被甕例多(トビニタイ期には欠)

配石例多

北西など

なし |

|

このように様々な埋葬型式がある。これはいったいなぜだろうか。

オホーツク文化は、刻文期・沈線文期・貼付文期に分けられるが、

礼文島船泊砂丘第二遺跡例を沈線文期(中期後半)あるいはそれ以前の刻文期とみるならば、礼文島の地域的特色(木槨・被甕・配石の欠如)は、古い時期の墓制と考えられる。

仮に刻文期とみた場合でも、被甕や配石が全く認められないので、地域差はこの段階からすでに始まりつつあるということができる。

次に目梨泊遺跡であるが、刻文期の墓をみると、北西頭位・屈葬という典型的な組み合わせは全く存在せず、

南西頭位・屈葬か北西頭位・伸展葬のいずれかとなっている。やはり地域差がこの段階から存在したことがわかる。

沈線文期以後は伸展葬が主体となり独自色が強まる。

網走地域では刻文期〜貼付文期を通じて北西頭位・屈葬の組み合わせが大多数である。

木槨墓から土壌墓・被甕へという変化はあるが、配石が加えられる例はそれほど多くはない。

知床・根室地域は調査例が少なくはっきりしないが、配石が地域的な伝統となっている。

刻文期からすでに大がかりな配石がみられ(羅臼町相泊遺跡七号・九号)、貼付文期からそれ以後のトビニタイ期まで継続している。

以上を要約すると、(一)刻文期には墓制の地域差が成立し、(二)沈線文期以後も地域差は維持され、むしろ強化された。

重要なのは、地域内での変化はゆるやかであるが、地域間では変化が連動していないようにみえる。

すなわち墓制は、ある範囲の地域内で強く共有・伝承されてゆくかたちをとるといえよう。

高畠の設定した「墓制の地域型」はこのような内容・性格のものであったと理解できる。特に刻文期から地域差が顕在化している点は、オホーツク文化集団が北海道へ展開してゆくプロセスを考える上で重要な問題を提起しよう。引用「オホーツク氷民文化 オホーツク人と死」 |

※資料 オンコロマナイ2遺跡とは オホーツク文化初期

|

ここではなんの疑いもなく、オンコロマナイ2遺跡はオホーツク文化初期の遺跡として扱っているが、実際は、

オンコロマナイ川河口左岸の海岸砂地に営まれ、川によって削られた崖に薄い貝層が露出し、川岸から50m程の拡がりであった。

昭和34年の発掘調査によって続縄文時代の層から5体の人骨が出土し良好な資料として有名。

昭和41~43年にも調査が行なわれ、3体の人骨と縄文時代晩期~続縄文・擦文・オホーツク・アイヌの遺物が検出されている。

オンコロマナイ人とは

8体の人骨は「オンコロマナイ人」として詳しく報告され、

額が広く顔の高さが低く幅が広い、眼窩は横長の長方形で眉間が発達し、鼻根部が立体的で下顎枝の幅が非常に広いなどの特徴がある。

出土し整理された土器・石器などの発掘資料は北方記念館に展示されている。 引用稚内市オンコロマナイ2遺跡 |

※以降の展示で単にオンコロマナイ2遺跡とあるが、わからないので、一応オホーツク文化期と考えることにしたい。

発掘された人骨は続縄文時代とあるが、既にオホーツク文化人の骨として扱われており、多少の違和感を感じる。

|

オンコロマナイ貝塚 |

|

|

|

|

オンコロマナイ発掘現場 |

オンコロマナイ貝塚付近 |

オンコロマナイ貝塚

人骨の発掘 |

※伸展葬である。

(オホーツク人は屈葬多し)

土壙墓への埋葬人骨

その上に貝塚を形成

敬って埋葬したのにその上にゴミを積み上げるのか。 |

オンコロマナイ貝塚

熊の頭骨出土

|

土器の出土

刻文期の土器

|

|

203冨磯貝塚 稚内市大字宗谷村字富磯 オホーツク文化期

|

富磯貝塚は宗谷と稚内の中間、国道238号線のそばにあります。

昭和36年7月、学芸大学旭川分校考古学研究室によって発掘され、オホーツク式土器を主体とする貝塚で、わずかに後期縄文式土器が見られます。

発掘品は、骨角器を主として石器は些少です。

人骨も数体出土しているが、計測によれば、千島アイヌに近似していると言われます。

※富磯貝塚は宗谷丘陵から続く段丘斜面下に位置する、小規模な貝塚遺跡です。

たくさんの土器石器と人骨も出土したオホーツク文化期の遺跡です。

オンコロマナイ貝塚や冨磯貝塚など、宗谷湾の小河川川口に立地する遺跡は、標高3m程の小平坦地に竪穴住居跡を伴わない小貝塚を持つなど近隣遺跡の共通点も多い。引用冨磯貝塚 |

|

205抜海岩陰住居跡 オホーツク文化初期 稚内市抜海村抜海

|

稚内市抜海は、日本海に面して突き出た町で、高さ30mの抜海岩と称する岩があり、その下部の海蝕洞窟が住居跡と認められます。

出土土器は、初期オホーツク式土器を主体とし、わずかに擦文式土器、後期縄文式土器が混入されています。

この抜海岩を中心として遺跡が広がっています。昭和38年8月学芸大学旭川分校考古学研究室が試掘しました。 |

|

206オニキリベツ発掘

|

207メクマ・弁天チャシ

メクマ遺跡

|

昭和46年メクマ発掘 |

土器

|

・増幌川河口1.5km上流、標高5m程の砂丘に位置。

・遺物は土器片129点・石器6点と少ない。

土器口縁部に外から内に向かった貫通孔があり、その特徴から仮称「メクマ式」が設定された。 |

弁天チャシ

|

| |

| 210 |

211オホーツク式土器

抜海岩陰遺跡 稚内市抜海村抜海 オホーツク文化初期

オホーツク式土器

抜海岩陰遺跡出土 |

|

抜海岩陰遺跡

オホーツク式土器 |

頂上岩下の小海蝕洞窟 |

オホーツク文化の初期に位置し、冨磯貝塚や泊内川左岸遺跡と時期的に近い。

オホーツク式土器が大半を占めるが

擦文土器と

続縄文時代の後北式土器等も出土している。 |

オンコロマナイ2遺跡 稚内市宗谷村清浜80 縄文時代晩期から続縄文時代、オホーツク文化期・擦文時代・アイヌ文化期

オンコロマナイ2遺跡

オホーツク式土器

|

オンコロマナイ2遺跡

オホーツク式土器 |

オンコロマナイ川河口の砂地に位置する集落遺跡。

続縄文時代層から5体の人骨が出現し、その後の調査で、

縄文晩期・続縄文・オホーツク・擦文・アイヌの遺物と共に、3体の人骨が出た。

オンコロマナイ人骨は鼻が高いなど、オホーツク文化人とは大きく違った形態を持ち、近世アイヌにつながる形質を持つ。

オホーツク文化期になって、続縄文人とは違う形質の人々が北東部に現れたといえる。

引用「いちご畑よ永遠に稚内市北方記念館④」同⑧ 同⑦ 同⑥ 同⑤ |

|

212オンコロマナイ2遺跡 オホーツク式土器

|

213泊内川左岸遺跡 オホーツク文化初期の遺跡

オホーツク式土器 |

|

|

泊内川左岸遺跡

オホーツク式土器 |

|

|

石炭

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 220 |

221オンコロマナイ2遺跡 オホーツク式土器 3~4世紀の集落遺跡

|

遺跡はオンコロマナイ1遺跡のある小台地の下にあり、北海道大学による発掘調査が行なわれています。 |

|

|

オホーツク式土器

オンコロマナイ2遺跡

|

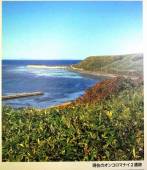

|

オンコロマナイ2遺跡

周辺の風景 |

|

|

|

|

|

|

|

オンコロマナイ2遺跡

周辺風景

|

遺跡は

オンコロマナイ1遺跡がある台地の下にあり、

北海道大学によって発掘がおこなわれています。 |

|

|

|

|

223オンコロマナイ1遺跡 稚内市大字宗谷村字第一清浜 続縄文末期

|

オンコロマナイ1遺跡

周辺風景 |

オンコロマナイ1遺跡 鈴谷式期 3~4世紀

遺跡は宗谷岬付近の台地上にあり、

目の前には宗谷海峡が見えます。

東京大学によって学術発掘が行われています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 225オンコロマナイ2遺跡

|

230石器 オンコロマナイ2遺跡

|

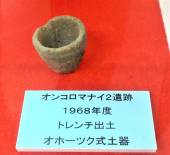

オンコロマナイ2遺跡

トレンチ出土

石器

|

石器2

|

石器1 |

|

|

石器1 |

石器2 |

|

石器2

|

石器3 |

|

|

| |

240オホーツク文化の装身具

|

・オホーツク文化の遺跡からは、青銅製帯飾り、玉環(ネフライト=軟玉製)、そのほかに、小鐸の破片や鉾先などが出土しています。

これらはアムール川流域文化からもたらされました。

・アムール川中下流域の靺鞨文化(4~9世紀)、同仁文化(5~10世紀)の遺跡から同じものが見つかっているので、

オホーツク人はこれらの人々と交易を行なっていたものと考えられます。引用「北海道の歴史と文化と自然」

・オホーツク文化には中国の松花江流域の同仁文化(紀元後5~10世紀),アムール河下流域の秣輻(まっかつ)文化(紀元後4~9世紀)や女真文化(10~13世紀)の遺跡から出土する土器・鉄器・青銅製品と共通,あるいは類似している遺物が多く,そのことはオホーツク文化の人たちが大陸側の人たちと交流があったことを示している。引用「いちご畑よ永遠に」

靺鞨文化(同仁文化) 靺鞨 |

|

241装身具

|

|

オンコロマナイ2遺跡 |

|

|

|

ガラス玉 |

ガラス玉 |

ガラス玉 |

骨角製品

貝殻穿孔製品だが、ガラス玉とされている

←↑脚注の入れ間違い |

彫刻のある骨角器

|

骨角器 |

|

| |

242骨角製品

副葬装身具玉類 |

貝製平玉 |

貝製平玉 |

平玉と管玉 |

管玉 |

|

243骨角製品 オンコロマナイ2遺跡

副葬身具環飾

墳墓4出土 |

骨偶・石偶

オンコロマナイ2遺跡 |

骨角器3

|

骨偶・石偶 |

|

246骨角器

|

骨角器5 |

骨角器4 |

|

|

|

|

骨角器2 |

貝輪?骨環?環飾 |

銛先 |

銛先

|

堀り具

|

|

| 247骨角製品

|

248熊をかたどった骨偶(ネズミザメの吻端骨製)

北海道稚内市オンコロマナイ貝塚出土 オホーツク文化期

石偶

石偶

|

|

土偶・装身具

舟形土偶 |

装身具・玉類

|

中国銭

|

※考察 北宋銭の謎

249北宋銭 引用「いちご畑よ永遠に」

|

オホーツク文化の遺跡からは北宋銭が2枚発見され.

稚内市オンコロマナイ貝塚からは煕寧重宝(1034年初鋳)が,

網走市モヨロ貝塚からは景祐元宝(1034年初鋳)が採集されている。

アムール河下流域の女真文化の遺跡からは多数の北宋銭が発見されているので,まさにこれらの北宋銭は中国からアムール河下流域へ,そしてサハリンのオホーツク文化の人たちの所にもたらされ,次いで北海道に運ばれて来たと見てよいだろう。 |

渡来銭 引用「渡来銭」

|

稚内のオンコロマナイ貝塚から、「煕寧重宝」が出土している。煕寧重宝には篆書体と真書体がある。

日本の渡来銭では、「煕寧元宝」は非常に多いけれど、「煕寧重宝」はめったにない。

函館・志海苔遺跡では37万枚の渡来銭が出土したが、この中で「煕寧元宝」は3万5千枚あったのに、「煕寧重宝」はわずかに12枚だった。

日本の中世では「煕寧重宝」のような大型銭は嫌われ、流通していない。

日本の渡来銭には珍しい「煕寧重宝」がオンコロマナイ貝塚から出土しているのは、これが日本経由ではなく、女真文化からサハリンを経由して持ち込まれたことを強く示唆している。

また、網走のオホーツク文化の遺跡・モヨロ貝塚からは「景祐元宝」が出土しているが、これも、北方経由でもたらされた可能性がある。

このように、日本人が道東・道北に進出する以前に、北方民族の大陸との交易が行われていたことは、発掘渡来銭からも推測できることである。 |

オホーツク遺跡の北宋銭の謎

煕寧重寶

オンコロマナイ貝塚

引用「渡来銭」 |

・二枚の北宋銭は、通貨としてではなく、飾りとして利用されたようだ。中央の穴が異様に大きく丸く加工されている。

・オホーツク文化は、10世紀頃に擦文人の進出によって終焉したとも、5~9世紀で、10世紀頃にはトビニタイ文化に変容。

オホーツク遺跡から見つかった北宋銭はいずれも(1034年)11世紀初頭となっている。

どのようにして廃墟となったオホーツク遺跡に女真族が持ち込んだのか。いや、廃墟ではなく、

オホーツク人達は稚内でも、網走でも、まだ交易を行ない、クリル諸島やアリューシャン列島からの毛皮や鳥羽を商っていたのだろうか。

歴史によると、この時期はトビニタイ文化であり、交易手段を失い、擦文人との軋轢や、混血。宗教に活路を見出す時期とされているのだが。

|

|

250装身具(続き) |

251

|

|

ガラス玉

墳墓出土副葬品1 |

ガラス玉1 |

金属器1

|

|

金属器

|

金属器 |

金属器 |

金属器 |

|

|

|

255副葬品 鉄器類

|

| 257副葬品 鉄製品 オンコロマナイ2遺跡

|

259

螺旋状金属製品

煙管の雁首と吸い口

|

鉄鍋

副葬品1

|

|

| 260石製品 |

| 261

|

263つまみ付きナイフ 声間大曲遺跡

つまみ付きナイフ |

つまみ付きナイフ |

つまみ付きナイフ |

つまみ付きナイフ |

|

| 264片面加工ナイフ

|

| 265両面加工ナイフ

|

| 266石斧

|

| |

| 270 |

| 271石鏃

|

| 272石銛先

|

| 273ドリル 声間大曲遺跡

|

| |

| |

290狩猟具

|

291

|

|

左1・2・3骨鏃

右端:骨製銛先

|

左2:骨製刺突具

左1・3・4・5:飾り |

釣針

礼文島船泊遺跡 |

貝製平玉・飾り

礼文島船泊遺跡 |

上段:1-3石鏃・4石銛

下段:石製玉

(樺太本斗出土)

|

豊岩遺跡出土石器 |

オランナイ遺跡出土

土器・石器 |

|

|

|

|

295

須恵器(擦文時代)

細石刃(旧石器時代)

|

宗谷地域の後期旧石器時代は、浜頓別町山軽台地遺跡(札滑型1998)、猿払村浅茅野遺跡(札滑型2011)、稚内市豊別遺跡群(1977)など札滑型・峠下型細石刃核を含む石器群が中心となり、

その後、旧歌登町の資料報告(2011)により、幌加型細石刃核や広郷型細石刃核、忍路子型細石刃核の事例が新たに追加された。

本稿で紹介した資料には後期旧石器時代終末期の広郷型細石刃核と有茎尖頭器が含まれ、特に後者は宗谷地域で確実な資料としては初めてとなる。

広郷型細石刃核と有茎尖頭器は、宗谷海峡を挟み対岸にあるサハリン南部のオリンピア5遺跡、アゴンキ5遺跡で出土している。

こうした資料報告の蓄積を経て、後期旧石器時代後半期の空白は徐々に埋まってきている。 引用「枝幸町内採集の旧石器・縄文時代石器」 |

オホーツク式土器

|

| |

300稚内市の縄文遺跡

|

稚内市内には、中期から晩期まで縄文時代の遺跡が32カ所確認されており、主に市街地から宗谷岬周辺の海岸を中心に点在しています。

このうち、

オニキリベツ2遺跡では津軽海峡を挟んだ両岸に分布する。円筒土器文化の影響を受けた土器や炉の跡などが見つかっています。

(※東北式円筒土器なら前期~中期。北筒式なら後晩期。日ノ浜式土器も出土し晩期の遺跡のようです)

オンコロマナイ2遺跡は1959~1968年にかけ、東京大学や北海道大学による学術調査が実施され、縄文後期から晩期の資料が見つかっています。この遺跡では、縄文時代以降も長期間、様々な人々が生活していたことが明らかになっています。

※しかし、それらが展示されたり、結果の報告が記述されていないのは、東大と北大に単に盗られてしまっただけのようです。

発掘の成果や結果が全く報告されていないのは、これはドロボーのしわざです。 |

稚内市の縄文遺跡 |

|

|

|

|

|

|

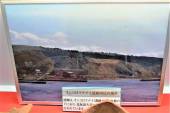

オンコロマナイ2遺跡 縄文晩期(約3000~2400年前)、続縄文・擦文・オホーツク文化・アイヌ文化の遺跡。

稚内市大字宗谷村字清浜

オンコロマナイ2遺跡

1968年調査 |

オンコロマナイ2遺跡

現在

|

5体の続縄文人骨。

3体の人骨と伴に縄文晩期~アイヌの遺物出土。

計8体のオンコロマナイ人は

額が広く顔の高さが低く幅が広い、眼窩は横長の長方形で眉間が発達し、鼻根部が立体的で下顎枝の幅が非常に広いなど

縄文的特徴を持つ。 |

|

310稚内市内の縄文遺跡 |

311シュプントー遺跡 (旧声間大沼遺跡) 擦文時代 〒098-4582 北海道稚内市声問村更喜苫内 幕別平野大沼の西岸の丘陵上の擦文集落跡。

|

約1000年前の擦文文化期の遺跡

オホーツク文化との接触様式の土器群

大沼西岸の丘陵上にある擦文文化期の集落遺跡 |

シュプントー遺跡遺物

no caption |

シュプントー遺跡

(旧声間大沼遺跡)

|

|

|

|

|

擦文土器

|

316恵北遺跡 擦文時代(1300~800年前)10数個の竪穴住居跡集落。大沼の東側台地上にある。 大字声問村字下声問

|

恵北入口の丘陵にある

擦文文化期(約1000年前)の遺跡。

昭和42・43年に発掘調査され、遺跡は市の文化財に指定されています。

遺跡詳細 |

|

恵北遺跡 |

|

|

|

|

土製紡錘車 |

恵北1遺跡

第3号竪穴住居跡 |

|

|

|

|

|

| 319恵北遺跡

|

| |

| 320 |

321サンナイ遺跡 稚内市珊内 擦文文化 サンナイ(珊内)遺跡の写真

擦文土器 |

サンナイ遺跡

出土土器 |

サンナイ遺跡

出土土器 |

|

|

|

323メクマ遺跡 約2000年前 続縄文時代 稚内市大字宗谷村字増幌

|

国道238号線沿い、メクマの砂丘上に営まれた遺跡。

昭和46年に発掘調査され、続縄文時代(約2000年前)の遺物が出土しました。遺跡は砂採取でほぼ消滅。 |

|

325メクマ式土器 縄文晩期~続縄文初頭の土器 メクマ遺跡 詳細不明

|

メクマ式土器は稚内市メクマ遺跡の発掘調査によって設定された土器型式で, 礼文町浜中2遺跡をはじめとして宗谷地方北部を中心に分布しており, 利尻町種屯内遺跡の「I群」や稚内市声問川大曲遺跡の「Ⅲ

群B類」,礼文町上泊3遺跡の「Ⅱ群A類」に相当する。現段階では音標ゴメ島遺跡の出土例が分布域の南限にあたっている.転載「音標ゴメ島遺跡試掘調査」 |

メクマ式土器 |

|

330 |

331オニキリベツ2遺跡 縄文時代中期(約3500年前 (オニキリベツ貝塚・オニキリベツ2遺跡・豊岩5遺跡は近接の遺跡である。

|

宗谷岬、鬼切別川の左岸丘陵城にある、縄文時代中期(約3500年前)の遺跡。昭和47年に発掘調査が行われました。 |

|

| 333縄文中期土器 オニキリベツ2遺跡

|

| 334

|

| 335

|

| 337土器片 オニキリベツ2遺跡

|

338旧石器時代石器 石刃 豊別出土

|

稚内市豊別には沢山の旧石器時代遺跡があり、引用文献中の表の如く、貴重な遺物が出土している。

この石刃は、旧石器時代となっている。道東からはるばる黒曜石原石を運んできて、大量の石刃を剥離している。

しかも、大変高度に形が同じで美しい石刃である。

まるで、縄文前期の石刃鏃時代の石刃のようだ。 |

|

| |

| 340 |

341冨磯貝塚 稚内市大字宗谷村字富磯 オホーツク文化期

|

宗谷丘陵を背後に国道238号線、富磯川右岸の汀線から100m程東に位置する所にあったオホーツク文化期の大貝塚。

昭和36年に発掘調査が行われ、多くの遺物が出土し、骨角器と共に人骨が出土しました。 |

オホーツク式土器

|

| 342刻文・沈線文 沈線文期(7~8c)

|

| 343刻文期

|

| 344貼付文期

|

| 346骨角器

|

| |

350オンコロマナイ2遺跡 |

| 351内耳土器 オンコロマナイ2遺跡

|

355オンコロマナイ2遺跡 オホーツク文化期

|

| 357

|

| |

360アイヌ時代 13c(鎌倉時代後半)~19c(江戸時代末期)

|

361

馬具 明治以降

|

| 369

|

| |

400アイヌ文化期

|

401アイヌ文化とチャシ

|

擦文文化が終末をむかえる12世紀中頃から、「蝦夷えみし」と呼ばれる人々が文献に登場するようになります。

14世紀初めの蝦夷(北海道)は、アイヌ民族と、和人流刑者が定住した集団(渡党わたりとう)が住んでいましたが、

アイヌと和人との対立が激しくなった15世紀頃から、チャシ(砦)が作られるようになります。

チャシは砦としての機能のほか、動物やサケ産卵床の見張場、儀礼や祭祀の場などとして利用されていたと考えられます。

稚内には弁天1号チャシ、ピリカタイチャシなど多くのチャシがあります。

チャシの内に住居址が見られる増幌チャシや増幌川口2号チャシなどは、チャシ内に住居を持つサハリンの遺跡との関係を知る上で重要な遺跡です。

アイヌのコタン(村)も稚内にはたくさんありました。

1807年(文化4年)、宗谷警備に着いた津軽藩士山崎半蔵の日誌には、リヤコタン(冨磯)まで出かけ、イオマンテ(熊祭)を見学したことの記録があります。

声問川河口右岸砂丘に1886年(明治19年)頃アイヌコタンがあり、5人が住む家があったといいます。

また1873年(明治6年)の林顕三の「北海紀行」には、4軒からなるコタンが、

1899年(明治32年)に声問を訪ねた大野延太郎の記事にはエシンレーキ、エニシコラマチ夫婦とエカシ(長老)たちが住むコタンがあったと記録されています。

宗谷アイヌの伝承は、1961年(昭和36年)、柏木ベンさんの死で途絶えました。

北海道大学によるオンコロマナイ2遺跡が発掘調査された時、3基の墓と一緒に人骨や鉄鍋、硝子玉、耳飾り、刀子(こがたな)、漆器などの副葬品が出土しています。

また、1999年(平成11年)に、稚内市教育委員会が行なった泊岸1遺跡の発掘調査では、男女2体の人骨と刀・玉・青銅製飾り・漆器・磁器・骨格器などが出土。女性は、サハリンと宗谷の人との間に生まれており、持ち物も大陸からサハリンを経由してきたものと、本州の刀や漆器があり、宗谷海峡を挟んでの交流が盛んだったことを証明しています。

2000年(平成12年)には、声問川右岸2遺跡の発掘調査で畑が発見され、江戸時代には最北の稚内でも畑作が行われていたこともわかりました。 |

|

| |

403稚内のアイヌ語地名

|

現在の海岸沿いの道はアイヌの人々や宗谷警備についた武士たちが通った道筋とほぼおなじです。

稚内に残されたアイヌ語地名を海岸沿いにたどってみましょう。 |

稚内のアイヌ語地名

|

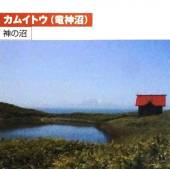

カムイトウ(竜神沼)

神の沼

|

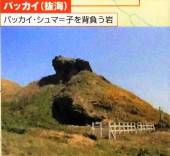

バッカイ(抜海)

パッカイ・シュマ=子を背負う岩

|

クトネベツ=大イタドリの川 |

ウエンノツ(声問岬)悪い岬 |

|

405

|

ノシャップ(野寒布)

ノッサム=岬の側 |

シュプントウ(大沼)

ウグイ沼 |

メクマ(メクマ海岸)

土地の凸凹・魚棚 |

増幌チャシ

下増幌

|

|

407

|

増幌川口2号チャシ

冨磯

|

オンコロマナイ遺跡(第1清浜)

オンコロマナイ=老いた川 |

ソウヤ岩(弁天島)

ソ・ヤ=礒岩の岸

|

ノテト(宗谷岬)

岬

|

|

| |

410アイヌ期の遺物

|

酒杯(しゅはい)

日本製の漆椀を、同じ漆製の天目台に載せると言う形態のもの。この組み合わせはアイヌ文化独特のもので、儀礼の際、漆椀に酒(アイヌ自製の濁り酒)を入れ、右手に持った酒箸(さかばし)の先をひたして、そのしずくを神に捧げました。

酒箸(イクパスイ)

儀礼の際に、神に酒を捧げるための祭具。表面に美しい木彫を施しています。酒箸はアイヌの祈りの言葉の足りない部分を補って上に伝達してくれると言う重要な機能を持っています。 |

|

酒杯・酒箸

|

酒杯(しゅはい) |

酒箸(イクパスイ) |

酒杯・酒箸

|

|

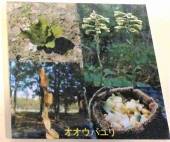

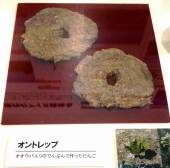

オオウバユリ |

オントレップ |

オントレップ:

オオウバユリの澱粉で作った団子 |

カシュップ(杓子)

左:団子すくい

右:汁すくい

|

|

|

|

| 420 |

421宗谷アイヌ

|

ソウヤ(現在の稚内市宗谷)を中心に居住していたアイヌの人々を宗谷アイヌといいます。19世紀初めには400人規模の人々が住んでいました。

北海道アイヌの文化と樺太アイヌの文化の接点をなす重要な場所に位置しているにもかかわらず、その文化的実態はよくわかっていません。

1961年(昭和36年)の柏木ベンさんの逝去により宗谷アイヌの文化の伝承者は途絶えました。写真は、在りし日の拍木ベンさんです。 |

|

422女性用帯(おび)

|

皮で作られた女性用の帯で、儀式の際などに用いられました。樺太アイヌも同様のものを用います。真鍮製の飾り金具をつけていますが、この飾り金具は、大陸の民族が使用するもので、樺太を経由した交易によってもたらされたものかもしれません。 |

|

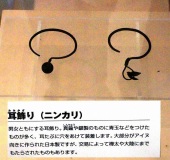

423ニンカリ

|

男女共に着用する耳飾り。真鍮や銀製のものに、青玉などをつけたものが多く、耳たぶに穴を開けて装着します。大部分がアイヌ交易向きに作られた日本製ですが、交易によって樺太や大陸にまでもたらされたものもあります。 |

石製煙管・古銭 |

石製煙管

声間川右岸2遺跡

|

寛永通宝

声間川右岸2遺跡

|

ニンカリ |

|

|

424頭飾り

|

木綿製の女性用頭飾り。中央に色木綿を置き、下部には房をつけます。この頭飾りは樺太アイヌの特徴である輪状に作られています。宗谷アイヌがこの頭飾りを何と呼んでいたかは分かりません。

脚半(ホシ)

紺木綿に刺繍を施した脚絆。山仕事などのとき、足を保護するために用います。この脚絆の形態や施文法は、北海道アイヌの特徴を持っています。

首飾り(タマサイ)

練り物のガラス玉を綴った女性用の首飾り。青玉を主としますが、白・赤・茶などの玉もあります。大きな玉は日本製ですが、5ミリ前後の小玉は大陸製で、交易によってもたらされたものが多くあります。 |

|

500百年記念塔からの眺望

|

|

展望塔より |

|

|

|

|

|

北海道じゅうの岬にこんな二本柱のモニュメントが建っている。 北海道じゅうの岬にこんな二本柱のモニュメントが建っている。 |

北海道じゅうが同じ建築屋に注文したのかな。

みな同じで何の意味。どこの記念塔かわからない。なぜこんなことを? |

|

|

|

| |