|

|

資料館について

|

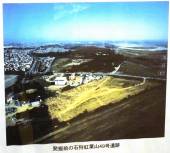

➀この資料館は、石狩紅葉山49号遺跡の展示館です。

説明

石狩紅葉山49号遺跡とは石狩市花川608番地ほかに所在する遺跡

5000年前の海岸砂丘である紅葉山砂丘の内陸側にある遺跡です。砂丘から発寒川の氾濫原荷掛けて拡がっています。

展示物

展示物の中心は、発寒川内に砂に埋もれて発見されたエリ漁跡の遺跡です。広大な範囲を発掘しているようで、土器石器も出土しています。

2022年の取材では、脚注や解説が少なく、遺跡の全体や展示の意図がはっきりしませんでした。

現在、ネット上にあげられた解説によって展示の全体が、遺跡の解説からぼんやりと分かってきました。しかし、全て不許複製なので、全体を読んであらましをお伝えすることにします。

※発寒川と琴似発寒川

発寒川の河川改修 |

|

旧発寒川は流量の多い河川で、石狩川河口付近で合流する支流でした。しかし、度重なる洪水を防ぐため、

明治19(1886)~20(1887)年に6.1kmの排水路新川を開削し、発寒川を流路変更し、途中で切った上流を琴似発寒川として、新たに掘った新川につなげ、直接石狩湾に流すようになりました。残った下流部分はそのまま石狩川の支流となりました。

かつての流量を失った発寒川は干上がった部分が多く、これによって縄文時代の川漁場跡が発見されたと思われます。

逆に言うと、そんな暴れ川の中に、よくまあ、遺跡が残っていた。縄文人もよくもそんな激しい川に漁場を設営できたと思います。 引用「道で初めて施行された琴似発寒川砂防流路工」 |

②石狩紅葉山49号遺跡について

紅葉山砂丘の形成

6000年前の縄文海進では海水面が3m程高く、石狩平野の大部分は浅海でした。その後の気温低下と石狩川の土砂埋め立てによって古石狩湾は陸化していった。石狩川の土砂と北上する海流と、北西風によって運搬された土砂が吹き戻され、砂州が形成され、海退と共に内陸に残され、それが紅葉山砂丘となりました。

石狩紅葉山49号遺跡とは

他にも紅葉山33号遺跡(続縄文,土壙墓,副葬品)などある中で、この遺跡が特に注目されるわけは、

石狩市花川608番地にある縄文時代中期(約4000年前)のムラ跡と漁場遺跡です。

紅葉山砂丘の南東側に石狩川に注ぐ発寒川があり、この川を遡上するサケマスを、エリ仕掛けを川に設置して捉える生業活動をしていました。

エリ漁とは

川の中に魚の通路に対して障害物を設置して魚道を設け、遡上する魚を狭い範囲に追い込んで捕獲する仕掛けです。

簗漁との違い

ヤナ漁は、川を下る魚を、川幅を狭めた流路にカゴを仕掛けたり、斜めに張った簀の子などで受けて魚を捉える漁法です。

遺跡稼働の時期

縄文前期末~中期末、続縄文時代初頭、擦文時代初頭、アイヌ文化期(江戸時代)にまたがる長期の遺物遺構が出土しています。

その中で、縄文時代中期末~後期初頭(4200~3900)の遺物・遺構が川跡から発見されました。

川の中には魚を捉えるエリが多数設置され、また、川の中から多数の遺物が発見されました。きっと終末期に投げ込まれたものでしょう。

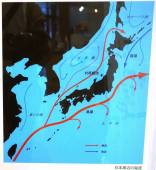

③石狩低地について

口絵地図のように、現在も、大河石狩川が運んできた土砂が、対馬暖流によって北へ流され、更に冬の大陸からの北西風によって河口付近に吹き寄せられ、この作用によってできた砂州の上に、海洋交易を目的として発達してきた、かつての石狩の港湾市街地の一角にある資料館です。

石狩市の地形

海岸線には、石狩砂丘が幅200~300m標高10m全長25kmが続き、

その内側に河畔砂堤列が標高5~6mの起伏が20~30m間隔で波状に続く。

その幅5km奥に4000年前の紅葉山砂丘が北東から南西に標高10~15m幅500~1km長さ15kmで形成されている。

更にその奥に広大な後背湿地が札幌市中心部に続き、その先には千歳市を経て噴火湾に到達する。石狩低地帯である。

軟弱地盤の石狩低地と河川堆積物

2024.01.01の能登半島沖地震のように、石川県金沢市~富山県~新潟県の砂州・砂丘上にできた街では、軟弱地盤から大量の水が噴き出したり、建物が沈んで傾いたりする液状化現象が起こりました。砂上の楼閣という言葉がありますが、不安なことがいっぱいです。

このような地域ではビルを作るにも何十メートルもアンカーを打ち込んで地盤固めをしなければならず、それをしなかったビルはあの時のように、神戸でも、能登でも、地盤を失って静かに傾き倒れて、近隣の建物を圧し潰して重大な被害を出したりします。このような厳しい環境に住んだことのない私には大変不安定に見えますが、意外とこの石狩の街は繁栄していました。きっと大地震に見舞われた経験の少ない街なのでしょう。

さて、街を歩くと、海岸は目の前です。驚いたことに、海岸砂丘の砂は真っ黒です。これは石炭の微粉末が混入しているためだそうで、大河石狩川の流域面積の広大さと、北海道の鉱物資源の豊富さに驚きます。さらに、この砂には宝石類も混じっているそうです。

展示物

展示の中心は、先史時代のエリ漁の跡です。広域に打ち込んだ杭などが、砂丘の形成によって保存され、現代に甦った遺跡です。

(河川には石ころが堆積しているので杭を打つのは大変だったでしょう。なに?砂底だって!山から流れてきた土砂で石底でしょう)

エリ漁施設を何度も作り直した、超古代漁撈施設の資料館です。特殊であることを容赦願います。 |

|

| |

目次

|

資料館について

石狩紅葉山49号遺跡について

石狩低地について

01外観・入口展示

02一階展示室

川と河口と石狩湾

10川の展示

11チョウザメ

13缶詰工場

17石狩弁天社と鮫様

20河口

25海流と漂着物

27石狩浜と漂着物

30河口

31石狩川

41石狩川渡船場

42石狩のサケ漁

44川と海の出会い

45石狩海浜ホテル

50石狩空襲

55クジラ化石

|

59石狩湾

59古石狩湾

60太古の海

62化石

63石狩丘陵の地質

65石狩油田

※考察縄文時代の

アスファルト

66海の動物

67カイダコ

73石狩湾の砂

80石狩湾の宝石

90軽石

※考察東北凝灰岩の形成 |

100考古展示

二階展示室

遺跡遺物展示

101石狩紅葉山49号遺跡とは

110縄文の川を掘る

111縄文中期の川

114遺跡ジオラマ

115エリの杭

130舟形容器

139食物カレンダー

140木製品

160土製品

※考察縄文時代の土器製作

163縄文土器

|

200道具のいろいろ

210石器

250エリを作る

251工具

252出土木製品

255サケ漁の道具➀

260遺跡の発掘

262遺物分布図

266エリの柵の発掘

600旧長野商店 |

|

| |

| 01外観・入口展示

|

02一階展示室

石狩川とその河口、そして石狩湾に関わる展示

|

03一階全景

|

| |

10川の展示

|

11チョウザメ

|

「石狩川の主」チョウザメ

チョウザメは北海道でも石狩川や天塩川といった日本海側の大河だけで見られた魚類です。江戸時代からチョウザメは、「石狩川の主」として崇められていました。

■チョウザメの種類

チョウザメ類は約2~3億年前に出現して 28前後の種があります。チョウザメの名がついていますが、サメとは別の硬鱗目に属し、4月から5月ごろ川を遡り産卵します。石狩川ではダウリアチョウザメとチョウザメの2種が知られています。

■石狩川のチョウザメ

チョウザメはアイヌ語で ビシコルカムイチエプ(鋲を持った神魚)とも呼ばれ、蝶のような鱗が特徴です。江戸時代には刀の鞘などに珍重され、幕府への献上品ともなっています。

また、石狩では、石狩場所請負人の村山家をはじめ、江戸時代から「鮭漁の神様」として祀られてきました。

チョウザメは明治時代までは盛んに取れたようで、7月頃になると川に上ってきた幼魚が札幌の市場で売られていたといいます。

またこの頃石狩市から江別市にかけてキャビアを作るためにチョウザメを捕るロシア人の姿が見られました。

現在では数年おきに漁網にかかる程度で、川では全くみられません。

そのため昭和44 (1969)年に捕獲された体長1.9メmのダウリアチョウザメは市指定文化財となっています。 |

巨大吹き抜け |

チョウザメ剥製 |

|

|

|

チョウザメ

石狩川の主 |

|

13缶詰工場

|

開拓使石狩缶詰所

日本最初の缶詰工場

明治の初め、北海道開拓使は100万匹以上獲れる石狩のサケに注目し、新しい時代の産業として缶詰工場を設置します。明治10年10月10日に製造を開始した工場は、石狩缶詰所と呼ばれ日本の缶詰産業の先駆けとなりました。

■クラーク博士缶詰を作る

缶詰所設置の前年、明治9(1876)年、札幌農学校教頭だった。WSクラーク博士は開拓使に命じられ、サケ缶詰試作のため、助手の出島松蔵とともに石狩を訪れています。この時、クラークは7個、出島が18個の缶詰を作っています。

■石狩缶詰所

缶詰所には工場のほか、氷室(冷蔵庫)や缶を製造する工場も併設されていました。当時は缶は自前で製造していました。そのため加熱用の釜のほか、

缶の製造機械や半田の切断機などの機械も備えられていました。

缶詰製造の指導は、アメリカ人技師のUSトリートとTSスウェットが当たりました。缶詰所では、サケ缶のほかカキ、シカ肉の缶詰、酢漬け、コーンビーフ、スモークサーモンなども製造しました。

製造されたサケ缶は、1缶が米1升の2~3倍の値段であったため、国内ではほとんど売れず、国外に販路を求めました。しかし、品質に対する評価は良かったのですが、生産量が注文に追いつかない状態でした。

■高橋義兵衛缶詰所

石狩缶詰所は、明治20(1887)年から石狩町の高橋儀兵衛に貸与され、その後払い下げを受けた高橋は、缶詰製造を続けました。鮭缶詰製造のほか、塩引鮭、スモークサーモンなどの加工品も製造しました。 |

|

15高橋義兵衛缶詰所

|

|

さけのもどる。 いしかり川

いしかり川は

268キロメートル

日本で3番目に長い

北海道で1番長い川

1秒間に47.0トンの水量

日本で2番目

1560本

石狩川に流れ込む川の数

14,330平方キロメートル

流域面積 |

母川回帰

さけは

産卵のときになると

帰ってきます

それを

母川回帰

といいます。

|

どこまでのぼるの

さけは

|

|

イシカリ十三場所の幕府への献上品

寒鹽引

石狩の海と河と風が織りなす豊穣

いにしえから美味と賞された

とりわけの極み 寒塩引

献上箱に封せられ奉られた

平成の世に蘇った伝統の技

新たな文化をつくりだす |

|

17石狩弁天社と鮫様

|

石狩弁天社は、元禄7年に創建された社で、弁財天のほか石狩のアイヌが、「石狩川の主」と呼んだチョウザメの神様、「鮫様」が祀られています。

アイヌの信仰と和人の宗教が融合して生まれた鮫様は鮭漁の神様とされ、今も信仰の対象となっています。

■石狩弁天社の変遷

石狩弁天社は元禄7(1694)年松前藩、秋味上乗役、山下伴右衛門によって創建されました。文化13年、石狩13場所を一括して請け負ったことを祝って請負人の村山家により再建されました。海上での安全、豊漁を祈願して、厳島大明神(弁財天)のほか、恵比寿、大黒天、稲荷大明神など神仏が合祀されています。

明治7 (1874)年、村山家の守護神として現在地に移設され、現在は崇敬講社と八幡神社が管理しています。昭和44 (1969)年に第1号石狩町指定文化財(現代は市指定文化財)に指定されました。

■鮫様

石狩弁天社には「鮫様」(「妙亀法鮫大明神」)と呼ばれる神様が祀られています。鮫とはチョウザメのことで石狩で鮭漁に携わったアイヌの人々がチョウザメを「石狩川の主」として敬ったことによるものだと言われています。

現在石狩弁天社社にある妙亀法鮫大明神」の神像は亀に乗った神様(妙亀)と鮫に乗った神様(法鮫)の二体からなっています。亀は和人の仏教。サメはアイヌの信仰を反映しているとみられ蝦夷地独特の神様です。

■奉納物

社殿の内外には、手水鉢、扁額、鰐口など多くの奉納物が残されています。奉納者は、石狩場所に関係ある商人や通訳などの役人で、出身地も松前だけでなく、酒田(山形県)、江戸など広範囲にわたっています。 |

石狩市指定文化財第7号

「石狩弁天社の手水鉢」

|

この手水鉢は、寛政元年(1989)に江戸本材木町、小林店嘉兵衛が奉納したものです。

小林店嘉兵衛の詳細は明らかではありませんが、所在地から見て材木商である可能性が高いと考えられます。

当時は石狩から鮭と並んでエゾヒノキ(エゾマツ)が本州に運ばれていました。

この手水鉢は、エゾヒノキの生産に江戸の材木業者が関わっていたことを伺わせるものです。

このような18世紀の和人の活動を示すものは、道央分にほとんど残っていないこと、すでに石狩市指定文化財となっている石狩弁天社の奉納物の一部となるものであり、歴史的な価値を持つものと考えられることから、石狩市指定文化財第7号に指定されました。

指定日平成25年3月28日 |

石狩弁天社の手水鉢

|

|

|

|

|

|

|

| |

20河口

|

25海流と漂着物

|

対馬暖流が運んでくる漂着物

日本海を北上する津島暖流によって、石狩浜には様々なものが流れ着きます。

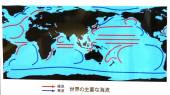

■日本の周りの海流

海には一定方向の大きな流れ、海流があります。日本の周囲では、太平洋を南からやってくる暖流の黒潮、北からやってくる寒流の親潮、そして黒潮から分岐して日本海を北上する対馬暖流などが流れています。

黒潮は、北太平洋の大きな時計回りの循環流の一部で、フィリピン沖の熱帯海域から南西諸島を経て、日本列島にやってきます。日本海に入った対馬暖流は、一部は津軽海峡から太平洋へ抜けますが、残りは北海道西岸を流れて、オホーツク海へと抜けていきます。

■石狩浜の漂着物

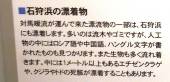

対馬暖流が運んできた漂流物の一部は石狩浜にも漂着します。多いのは流木やゴミですが、人工物の中にはロシア語や中国語ハングル文字が書かれたものも見つかります。また、生物も多く流れ着きます。中には1メートル以上もあるエチゼンクラゲや、クジラやトドの死骸が漂着することもあります。 |

海流と漂着物 |

|

日本の周りの海流 |

|

石狩浜の漂着物 |

|

日本周辺の海流 |

エチゼンクラゲ

ロシア製紙パック |

オウギ ハクジラ

浮標

|

|

|

|

|

27石狩浜と漂着物

|

|

|

対馬海流と北西風によって寄せられた石狩川の砂 |

漂着物 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

30河口 |

31石狩川

|

北海道一の大河

大雪山系の石狩岳付近に源流を発し石狩市で海に注いでいます。

その流域面積は、北海道の全面積の約2割を占めています。

■川が運んでくるもの

石狩川は、水や土砂だけでなく、他にもいろいろなものを海まで運んできます。

厚田区無煙浜では、数センチの丸い石炭が、たくさん砂浜に打ち上げられています。石狩川の中流域や、その支流の炭田地帯から流されてきたものです。

同じ砂浜では、メノウもたくさん見つかります。すぐ近くにはメノウを含む地層がないので、これらも石狩川が運んできたのかもしれません。

■川の生き物とその利用

安政4年に石狩を訪れた松浦武四郎は、サケ以外に川でとれる魚として、マス、ヒラメ、チョウザメ、アブラコ、ホッケ、カスベをあげています。石狩川では、現在でも季節に応じ、ヤツメウナギ、ワカサギ、シジミ貝、エビ、モクズガニなどの漁が行われます。

■ヤツメウナギ

石狩川河口のヤツメウナギはカワヤツメで、島根県、茨城県以北に生息しています。

石狩市でのヤツメウナギ漁は、明治時代に本格化し、大正年間には、年間70万尾余りの漁獲があったと言われています。ヤツメウナギは筌で取り大部分はそのまま干して出荷されました。ヤツメウナギには多量のビタミンAが含まれていることから、夜盲症や肌荒れなどによく効くと言われています。 |

|

|

北海道一の大河 |

|

|

|

|

|

川が運んでくるもの |

川の生き物とその利用 |

ヤツメウナギ |

ヤツメウナギ漁 |

|

| 32

|

| |

| 40 |

41石狩川渡船場

|

石狩川の最下流に位置する石狩川渡船場は、幕末の記録に現れてから昭和53年に廃止されるまで、100年以上にわたって石狩川の両岸を結んでいました。

昭和30年からは国道となり、船で渡る国道として親しまれました。

■渡船場の歴史

幕府が石狩を直轄地にする安政4年頃まで石狩川渡船場は、場所請負人の村山家が、その後は、幕府の石狩役所が渡し守を雇っていました。明治以降もその重要性から開拓使や、石狩町などの公的機関が渡船場の運営にあたりました。

昭和30(1955)年には国営となって渡船料は無料となりました。自動車の増加から昭和47(1972)年に石狩河口橋が建設され、渡船場は昭和53(1978)年に廃止されました。

■市内の渡船場

石狩市は、中央石狩川長谷売っているほか、札幌人の間は発寒川で、小樽市との間は小樽内川で隔てられており、

古くから渡船が重要な交通手段でした。そのため市内には石狩川渡船場のほか

茨戸渡船場、八線渡船場など8カ所の渡船場があったことがわかっています。

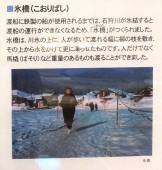

■氷橋(こおりばし)

渡船に鉄製の船が使用されるまでは、石狩川が氷結すると、渡船の運行ができなくなるため、「氷橋」が作られました。氷橋は、川氷の上に人が歩いて渡れる幅に柳の枝を敷き、その上から水をかけてさらに凍らせたものです。人だけでなく、馬橇など重量のあるものも渡ることができました。 |

石狩川渡船場 |

渡船場の歴史 |

市内の渡船場

|

昭和30年代の渡船場 |

氷橋 |

|

42石狩のサケ漁

|

サケと石狩の関係は、遠く縄文時代に遡ります。江戸から明治時代にかけての石狩は、サケの代表的な産地として全国に知られました。

サケは現在も石狩の漁業の中心で、今も私たちに大きな恵みを与え続けています。

■サケ漁の歴史-1

サケ漁は最初、河口から少し遡った石狩川の支流で行われていました。石狩川の支流の1つである。発寒川では、縄文時代中期のサケ漁の遺跡や、江戸時代のサケ漁場が発見されています。

こうした場所で捕獲されたサケは、塩を使わずに乾燥させた「乾鮭(からさけ)」に加工をされました。

■サケ漁の歴史-2

江戸時代に入ると和人によって地引き網漁が伝えられ、河口付近を中心に漁が行われました。石狩川河口で獲られたサケは、塩引きにされて本州に出荷されました。

最初、石狩からサケなどを運ぶ船は、船が小さく航海術も未熟だったため、海が荒れる秋には石狩を引き上げていました。

しかし、次第に漁期が長くなり、酒の出荷量も増えて行きました。

江戸時代の中頃には石狩川から産出されるサケは蝦夷地の4分の3にのぼるほどでした。

■サケ漁の歴史-3

幕末になると石狩で行われる地引き網漁は大規模になってゆき、網の巻き上げに「ろくろ」と呼ばれる機械を使うようになりました。

明治初期にサケ漁はピークを迎え年間百万匹を超えました。

しかし明治10年代後半から漁獲量は減り始め、昭和に入ってカムチャッカ海域での漁が許可されると北洋漁業に活路を見出します。

戦後_河川でのサケ漁が全面的に禁止される中、石狩河口での地引き網漁だけは特に許され、漁場は多くの観光客で賑わいました。

石狩河口でのサケ漁は、昭和45 (1970)年まで続きました。 |

石狩のサケ漁 |

|

サケ漁の歴史-1

|

蝦夷地漁場風俗 |

サケ漁の歴史-2

|

モッコでサケを担ぐ人々

|

サケ漁の歴史-3 |

戦後の地引き網漁

|

|

|

|

|

|

43

明治時代の魚家

石狩市親船町24番地

村山家 模型 |

モッコ

|

手袋 |

鮭 |

|

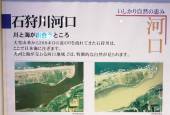

44石狩川河口

|

川と海が出会うところ

大雪山系から268kmの道のりを流れてきた石狩川は、ここで日本海に注ぎます。

大河と海が交わる河口地域では、特徴的な自然が見られます。 |

石狩川河口 |

川と海が出会うところ |

1978と1995の河口

濁ってるのではなく

浅くなっているという

意味なんでしょうね |

|

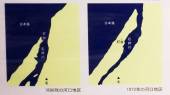

■変化する河口の地形

石狩川の河口では、海岸線に沿って幅300mほどの細長い砂の陸地が長さ1.5kmにわたって延びています。この部分は石狩川が運んでくる大量の砂によってどんどん地形が変化しているのです。古い地形図を見るとかつては石狩灯台が陸地の先端だったことがわかります。現在も年々変化している様子が航空写真からも読み取れます。

■河口にやってくる野鳥

川と海が出会う河口地域、はまなすの丘には、海の鳥、川の鳥、草原の鳥など様々な野鳥が集まってきます。冬には天然記念物のオジロワシやオオワシも見られます。ウミネコ(春~秋)、ハマシギ(春・秋)、ヒバリ(春~秋)、オジロワシ(冬) |

変化する河口の地形 |

1896と1972 |

河口にやってくる野鳥 |

|

45石狩海浜ホテル

|

■石狩空襲で焼失した石狩海浜ホテル

石狩海浜ホテルは、大プール、温水浴場、温室を備えたリゾートホテルとして建設されました。海側全面デッキ、二階客室客室の円窓、片側に寄せて、設けられた、塔屋など砂浜に浮かぶ客船をイメージしたものと言われています。しかし、本格的な営業開始を待たず戦争となり、昭和20年7月15日の北海道空襲の際に、米軍の爆撃により消失しました。

海浜ホテルを設定した田上良也は、帝国ホテルの設計者フランク・ロイド・ライトに師事し、北海道の代表的な建築家として活躍しました。 |

|

50石狩空襲

|

■石狩空襲

石狩で空襲があったことを知っていますか?

かんさい き

昭和20(1945)年7月14、15日の両日、北海道はアメリカ軍の艦載機

により広範囲にわたって大空襲を受けました。 石狩町 (当時)は2日目の 15日に空襲を受け、大きな被害を出しました。

■北海道空襲

第二次世界大戦中の昭和20年7月14、15日の両日、 北 海道は各地でアメリカ海軍の砲爆撃を受けました。 攻撃したのは、エセックス、レキシントンなど13隻の

空母から発進した総数1,500機ほどの艦載機です。 攻撃 の標的となったのは、 港湾施設や青函連絡船などの船 舶、工場、飛行機基地、軍隊駐屯地、

市街地などでと くに室蘭、 釧路、 根室で多くの死傷者を出しました。 2日間の空襲による被害は、 死者 1,925人、負傷者970人以上で、

被災家屋 6,680戸、 罹災者33,400人に上る といわれています。

■石狩空襲

石狩町が空襲を受けたのは、2日目の15日です。 空襲は午前と午後の2回に わたり、30数機の艦載機が飛来しました。

午前に攻撃を受けた花畔地区では、機銃掃射により牛2頭、 馬2頭の計4頭が

犠牲になりました。

午後には、本町と八幡町で、500ポンド爆弾や5インチロケット弾による爆 撃、機銃掃射などによる攻撃を受けました。 これにより、本町で10人、 八 幡町で3人の計13人の死者、重傷者6人を含む13人の負傷者を出しました。

また被災家屋224戸のうち、横町通りの民家や町役場庁舎、 海浜ホテルなど を含む36件が焼失しました。

|

石狩空襲

|

石狩空襲

|

北海道空襲 |

北海道空襲被災図

昭和20年7月14・15日

|

石狩空襲

|

焼失した海浜ホテル

|

|

|

|

|

|

|

|

いしかり自然の恵み 海

55クジラ化石 古石狩湾のクジラたち

|

石狩市内の低地部では、地下からクジラの骨や貝殻などの化石が掘り出されることがあります。

今から1万年前~5000年前の石狩は、海の底だったのです。

ヒゲクジラ類の骨格

●歯がない

●手が変化した胸ビレ

●後足のなごり

■クジラとは

海に棲む哺乳類で、魚ではありません。 前足はヒレに変化し、 後足はなく、かわりに大きな尾ビレを持っています。 体長は 小さいもので1mくらい、大きいものでは30mを

越えるものもいます。

歯を持たないヒゲクジラ類と、 歯を持つハクジラ類とに分けられます。

イルカやシャチはハクジラ類に なります。ふつう、ハクジラ類のうち体長4m以下のものをイルカと呼びます。

■ホッキョククジラ

ヒゲクジラ亜目セミクジラ科。体長18~20メートル、 体重75~100トン、巨大な頭と弓型の口を持ち、 背ビレがありません。 北極海、 ベーリング海、 オホ ーツク海など、北半球の寒い海で生活しています。 そのため脂肪の厚さは50センチ以上にもなります。

体長18~20m

■ナガスクジラ類

ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科。

ナガスクジラ、ザトウクジラなどが含まれます。

すべて の種が体長10mを越える大型のクジラで、体 長30mにもなる史上最大の動物、シロナガスクジラもこの仲間です。

ほとんどの種が北極・南極から赤道まで回遊します。

下顎から腹にかけてたくさんの畝があり、海水ごとエサを口に入れるとき、蛇腹のように膨らみます。

ザトウクジラ 11~16m

ナガスクジラ 24~27m |

|

|

クジラ化石

|

ヒゲクジラ類の骨角 |

ホッキョククジラ

|

ナガスクジラ類

|

|

56

|

■ヒゲクジラ類のロ

ヒゲクジラ類の口には歯がありません。 頭骨は小さいものでも1m以上の大きさがあり、下顎骨は左右に離れています。

歯のかわりに上顎から数百本のヒゲ板が生えています。

エサは海中のプランクトンなどの小生物で、海水ごと口に入れ、ヒゲの間から海水だけを吐き出して残ったものを飲みこみます。

■クジラ化石の産出地点

いずれも低地部の地下から掘り出されています。 時代はおよそ 1000年前~6000年前と比較的新しいため、化石といっても石化していません。

■地名の中のクジラ

石狩湾新港付近には「分部越という古い地名があります。 これ はアイヌ語の「フムベ・オマイ」 (クジラがいるところ)からきてい るもので、近くには「鯨塚」という地名もあります。かつては石狩湾にもクジラが頻繁にやってきたことがうかがえます。

今でも石狩浜にクジラやイルカの死体が漂着することがあります。 |

|

ヒゲクジラ類の口

ヒゲクジラ類の摂食 |

クジラ化石の産出地点

★產出地点

|

地名の中のクジラ

●鯨塚

●分部越

|

|

58クジラ骨

脊椎骨 |

ネズミイルカ椎骨 |

ナガスクジラ類 肋骨 |

|

ネズミイルカ肋骨 |

|

|

|

セミクジラ類

前上顎骨 |

|

|

|

|

| |

59石狩湾

|

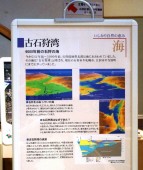

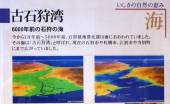

59古石狩湾

|

古石狩湾

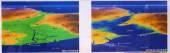

■6000年前の石狩の海

今から1万年前~5000年前、石狩低地帯北部は海に覆われていました。

その海は「古石狩湾」と呼ばれ、現在の石狩市や札幌市江別市や当別町にまで広がっていました。

■石狩おおっていた海

古石狩湾は浅い入江でした。湾の入り口では、両岸から細長い砂州が延びて、現在のサロマ湖のような形をしていました。貝の化石から、当時は今よりも暖かく秋田県沿岸くらいの海水温だったことがわかっています。

■古石狩湾はなぜできた?

今から1万年前、寒かった氷河期が終わり、地球は暖かくなっていきました。すると、大陸を覆っていた巨大な氷河が溶け、溶け水が海に流れ込み、海水面がどんどん上がっていきました。海水面が上がると、低い土地は海に沈んでしまいます。この時に古石狩湾が誕生したのです。

■風呂石狩湾の消滅。

もっとも、暖かくなったら6000年前を過ぎると、今度は海水面が数メートル下り、海の浅い部分は陸になりました。さらに石狩川が上流からたくさんの砂や泥を運んでくるため、古石狩湾は、どんどん埋め立てられていき、およそ5000年前にはすっかり陸地になってしまったのです。かつて古石狩湾の入り口にあった砂州は、陸に取り残されて紅葉山砂丘となりました。 |

古石狩湾

|

6000年前の石狩の海

|

現在の石狩低地帯と6千年前の石狩低地帯 |

石狩を覆っていた海

古石狩湾はなぜできた

|

古石狩湾の消滅

|

石狩低地帯北部の地質断面図

|

|

60太古の海

800万年前の石狩の海 |

61

|

太古の海

800万年前の石狩の海

今から1000万年近く前、北海道の西半分には、広い海が広がっていました。この海が現在の石狩の地盤を作ったのです。

■800万年前の海

新生代第三紀の中新世(2400万~530万年前は、現在の北日本の広い範囲にまで海が入り込み、石狩丘陵も当時は深い海でした。この時代に堆積した地層が隆起して、現在の石狩丘陵を作っています。 |

|

■望来層(もうらいそう)

石狩丘陵の知津狩川上流部と望来海岸で見られる地層です。硬い珪質頁岩と柔らかい泥岩とが数十センチ間隔で繰り返し、縞模様を作っています。今から800万年前~650万年前の深い海で堆積した地層で、ワタゾコウリガイなどの貝化石がたくさん含まれています。

クジラやイルカなど海生大型動物の化石が見つかることもあります。

地下に隠れている部分を合わせると、地層の厚さは600メートル以上になります。

■石狩油田・厚田油田

望来層が分布する地域では、石油が湧き出しています。石油は主に海に住んでいたプランクトンの死骸などが地熱や圧力でで変質してできたものです。地下深くの地層から発生した石油が浮かび上がり、硬く隙間の少ない地層からできている望来層の真下に集まるのです。石狩丘陵には石狩油田、厚田村無煙浜には厚田油田があり、明治時代初期から昭和30年代まで操業していました。

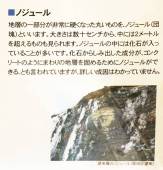

■ノジュール

地層の一部が非常に硬くなった丸いものをノジュール(団塊)といいます。大きさは数十センチから中には2メートルを超えるものも見られます。ノジュールの中には化石が入っていることが多いです。化石からしみ出した成分がコンクリートのように周りの地層を固めるためにノジュールができるとも言われていますが、詳しい成因は分かっていません。 |

望来層(もうらい) |

|

石狩油田・厚田油田

|

|

ノジュール |

|

|

62化石

|

63石狩丘陵の地質

|

石狩市の地形は北部の山地と、南部の丘陵地と低地とに分けられます。

丘陵地は石狩丘陵と呼ばれ、おもに望来層(珪質頁岩と泥岩)当別層(細粒砂岩)と言う2つの地層からできています。地層は地下で続いていて、同じものは熱田区の望来海岸の崖でも見られます。 |

|

64

|

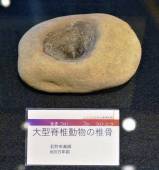

大型脊椎動物の椎骨

石狩市高岡

800万年前 |

ヤスリツノガイ

石狩市厚田区望来

800万年前 |

ノジュール岩片

巻貝二枚貝化石含有

石狩市厚田区望来

800万年前

|

フナクイムシ生痕化石

貝に孔を空けられた木の化石

石狩市厚田区望来

800万年前

|

|

エゾボラ

石狩市厚田区望来

800万年前 |

エゾボラ

|

エゾボラ |

オニガイと泥岩

岩に穴を空けて住む貝

石狩市厚田区望来

現生

|

ワタゾコウリガイ

深海性の二枚貝

石狩市厚田区望来

800万年前

|

|

|

65石狩油田

石狩油田は、北海道石狩市五の沢~八の沢地区にあった油田で、北海道内でも大規模な油田のひとつでした。

幕府の役人である荒井金助が安政5年(1858年)に発見し、昭和35年(1960年)に操業を終了しました。

【石狩油田の歴史】

安政5年(1858年)に荒井金助が望来海岸で油の浸透を発見

明治36年(1903年)に本格的な開発が始まる

昭和4年(1929年)に年間産油量10,271kLを記録し、最盛期を迎える

昭和8年(1933年)に新規ボーリングを中止する

昭和16年(1941年)の太平洋戦争時に、国策会社「帝国石油」の支援を受けるが、油田の埋蔵量は回復できず

昭和35年(1960年)に操業を終了する

【石狩油田の跡地】

石狩油田跡は、石狩市北生振、高岡、八の沢一帯にあり、河岸段丘や石狩段丘と呼ばれる高台に位置しています

※考察 縄文時代のアスファルト

|

これまで度々縄文~アイヌ時代の遺跡から、接着剤として用いられたアスファルト付着石器が出土し、その接着には専門の職人が居たとまで

言われていたが、一度たりともその産出地については言及されなかった。私はてっきり新潟・秋田の油田地帯からの貴重な交易

品だと考えていた。

しかし、北海道に油田地帯があり、現在も湧き出している事実は、アスファルト供給地であることの証明であろう。

なぜ、それを誰も言わないのか。証拠がない。というのなら、成分分析でも何でもすることや、アスファルト利用遺跡の分布を調べたり、

色々な方法があったはず。

北海道のアスファルト供給地は、石狩油田だったようです。

北海道原油産出地資料、石油がブクブクと湧き出している場所が北海道にある、石狩油田

|

|

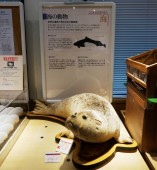

66海の動物

|

■石狩の海岸で見られる大型動物

石狩の海岸では、オオワシやオジロワシ、ウミネコなどといった鳥類が多く見られます。

哺乳類では、冬にゴマフアザラシがやってくることもあります。また、クジラやイルカ、トドなどの死体が漂着することもあります。

■イシイルカ

ハクジラ亜目ネズミイルカ科。成体で体長2メートルほどの小型のハクジラ類で、北日本からアラスカにかけての太平洋やベーリング海など冷たい海に住んでいます。日本近海には、日本海で越冬するイシイルカ型と三陸沖で越冬するリクゼンイルカ型とがいて、両者は白い模様と体の大きさが少し違います。

■オオワシ

タカ目タカ科。体長1メートル、翼を広げた全幅は1.2メートルになります。翼の一部と尾が白く、黄色い大きなくちばしを持っています。カムチャツカ半島やサハリンなど、オホーツク海沿岸で繁殖し、冬には南下して北海道の海岸にもやってきます。主に魚などを捕食します。

国の天然記念物、絶滅危惧(Ⅱ類)

ゴマフアザラシ

鰭脚目アザラシ科。成体の体長は1.6~1.7メートル。円形から楕円形の小さな黒い斑点が特徴です。オホーツク海、日本海、ベーリング海の広い範囲で見られます。冬には流氷の南限で生活し、石狩川の河口付近でも見られることがあります。 |

|

海の動物 |

海の動物 |

イシイルカ |

オオワシ、

ゴマフアザラシ |

ゴマフアザラシ |

|

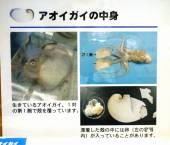

67アオイガイ/カイダコ

|

アオイガイは、殻を作るタコです。

海の表面近くに浮遊して生活し、世界中の熱帯から温帯の海に見られます。メスだけが産卵・孵化のために白く薄い殻をつくります。しかし、その生態のほとんどは謎に包まれています。

アオイガイの別名をカイダコと言い、特に軟体部(つまり中身のタコ)を指す場合に使います。

和名は殻を2つ合わせると葵の葉に似ていることから来ています。

英語では“paper nautilus”(紙のオウムガイ)と呼ばれています。

アオイガイは時々海岸に漂着することがあり、西日本の日本海側で多く見られます。これまで北海道では滅多に見ることができなかったのですが、2005年以降石狩を始め、道内各地で数多くの漂着アオイガイが発見されるようになりました。近年、日本海の水温が高くなっていることが原因の1つのようです。

アオイガイは、世界中の温帯・熱帯域の暖かい海に生息するタコの仲間です。日本では黒潮流域に多く見られます。

【生息域】

世界の温帯・熱帯域の海

日本では黒潮流域に多く見られる

日本海では大量に漂着したり定置網に入り込んだりすることがある

【生態】

夏に南の海から日本海に来遊する

冬に水温が下がると多くは死に、浜辺に打ち上げられる

幼体期から殻を作り始め、体の成長に合わせるように殻を大きくする

メスは特化した第1腕から分泌する物質で殻を作り、卵を保育する

雄は小さくて貝殻を作らず非常に小さい

【特徴】

巻貝状の貝殻を持つ

貝殻を合わせると葵(アオイ)の葉のように見えることからこの名前が付けられた

最大20cmぐらいの舟形の貝殻を持つ

舟形螺旋状の貝で、角のような手のような2本の突起がある

※AIの記述には間違いが多いので検証が必要です。

ブログ「mola_circusモラを楽しむ」に生きたアオイガイの写真がありましたので拝借します。

※かつては日本海には少なく、近年日本海の水温が上がったために増えたという記述がありましたが、

大平山元遺跡の展示館である青森県外ヶ浜町の「大山ふるさと資料館」(廃校を利用していた。現在閉館)。

現施設は、「大平山元遺跡展示施設むーもん館」となっていますが、旧施設にはアオイガイのタコブネが幾つも展示されていました。

自ら泳ぐことのできないタコブネは、温帯・熱帯海域から、産卵期になると海流に任せて流され、鹿児島の南で対馬海流に乗って

2~3週間で青森や北海道の西海岸に到達し、北西風によって海岸に打ち上げられるようです。

太平洋側に流されたタコブネは、三陸沖から太平洋を横断し、孵化した幼体はプランクトン状態でメキシコ沖から熱帯の海に戻るのでしょう。

|

|

アオイガイ/カイダコ |

|

|

|

|

アオイガイの中身 |

生きているアオイガイ

|

一対の第一腕 |

生きているアオイガイ。1対の第1腕で殻を覆っています。

※殻の中で生活するのでなく、産卵と孵化のために貝殻を腕に作る。

←不鮮明写真のため、ネット上の写真参照 |

|

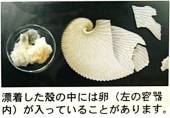

漂着した殻の中には卵が入っていることがあります。

※卵を産んで孵化するために北の海にやってくる。

※北の海で生まれた仔ダコはどうやってもう一度南の海に還るんだろう。無理かな。 |

|

WANTED!!!

アオイガイ情報、 求ム!

漂着アオイガイは、

・謎につつまれたアオイガイの生態

・海の環境の変化、 気候変動

を知るための貴重な情報です。

もし、あなたが浜辺でアオイガイを見つけたら、

・発見日

・発見場所 (例: 新港の東側の浜、 番屋の湯のそば、 など)

・殻の大きさ (もっとも長い部分の長さ)

を、砂丘の風資料館まで知らせてください! |

アオイガイ

|

| |

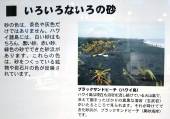

71いろいろな色の砂

|

砂の色は茶色や灰色だけではありません。ハワイ諸島には白い砂はもちろん黒い砂、赤い砂、緑色の砂でできた砂浜があります。これらの色は砂をつくっている鉱物や岩石片の色が反映されています。

ブラックサンドビーチ(ハワイ島)

ハワイ島は、現在も溶岩を流し続けている火山島で、冷えて固まったばかりの真っ黒な溶岩(玄武岩)が至る所で見られます。それが砕けてできた砂浜が、ブラックサンドビーチ(黒砂海岸)です。

レッドサンビーチ(マウイ島)

グリーンサンドビーチ(ハワイ島)

ハワイ島のほとんどの溶岩は玄武岩質で、その中に含まれる主要な鉱物の1つがカンラン石です。この緑色の鉱物が集まってできた、世界で唯一の緑色の砂浜です。 |

|

いろいろな砂 |

ブラックサンドビーチ |

|

レッドサンドビーチ |

グリーンサンドビーチ |

|

73石狩湾の砂

|

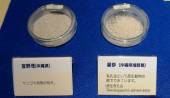

石狩浜の砂

|

宜野湾:珊瑚や貝殻片

星砂:有孔虫の殻

鳩間島

|

石炭、コハク

石狩浜から採取

|

石英:六角柱の結晶

磁鉄鉱(砂鉄):風波の強いところに集まる

石狩浜採取 |

セキエイ

石狩浜の砂から抽出

|

|

| |

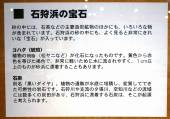

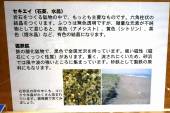

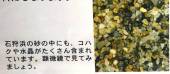

80石狩湾の宝石 |

81

|

石狩浜の宝石

砂の中には、石などの主要造岩鉱物のほかにもいろいろなものが含まれています。石狩浜の砂の中にも、よく見ると、非常にきれいな「宝石」が入っています。

琥珀

植物の樹脂(松ヤニなど)が化石になったのです。黄色から赤色を帯びた褐色で、非常に軽いために、水に流されやすく、1cm以上のものが砂浜に漂着することもあります。

石炭

別名「黒いダイヤ」。植物の遺骸が水底に堆積し、変質してできた可燃性の岩石です。石狩川や支流の夕張川、空知川などの流域には数多くの炭田があり、石狩浜に漂着する石炭はそこが起源と考えられます。

石英

岩石をつくる鉱物の中で、最も主要なものです。六角柱状の結晶をつくります。普通は無色透明ですが、微量な元素が不純物をして混じると紫色(アメシスト).黄色(シトリン)、黒色(煙水晶)など、有色の結晶になります。

磁鉄鉱

鉄の酸化鉱物で、黒色で金属光沢を持っています。強い磁性(磁石にくっつく性質)があります。重く、流されにくいため、砂浜では風や波の強いところに集まっています。砂鉄として製鉄の原料にもなります。

顕微鏡写真

石狩浜の砂の中にも琥珀や水晶がたくさん含まれています。顕微鏡で見てみましょう。 |

|

石狩浜の宝石

コハク・石炭

|

セキエイ・磁鉄鉱 |

顕微鏡写真 |

|

82マガモ

|

マガモ(カモ目カモ科)

道内各地の河川や湖沼などに一年中生息しています。

この剥製はオスです。 オスの特徴は、光沢をもつ緑色の頭部や、首にある細く白い輪くばしは黄色で尾の近くには先端がカールした毛があります。

それに対してメスは、全身が褐色のまだら模様でとても地味です。

なぜオスだけが鮮やかになったのかというと、子孫を残すためには異性の目を引く必要があるためだと考えられています。 |

|

83石狩浜でみられる主な貝

|

85

|

| |

90軽石

沖縄に大量漂着した、福徳岡ノ場の軽石

|

2021年8月小笠原諸島南部の海底火山福徳岡ノ場が大噴火を起こしました。その時、大量の軽石が噴出し、西向きの海流に乗って漂流していきました。 |

|

沖縄に大量漂着した、福徳岡ノ場の軽石

|

|

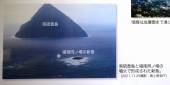

福徳岡ノ場 |

噴煙は成層圏まで達した。(2021.8.13)海保 |

南硫黄島と福徳岡ノ場の噴火で形成された新島(2021.11.29海保)

|

軽石の流出

|

10月には沖縄など南西諸島まで到着、海岸や港が軽石で埋め尽くされました。漁業、船の航行、観光などに大きな影響を及ぼしています。その後、伊豆諸島や房総半島でも漂着が確認されています。

展示している軽石は、沖縄本島の北谷町に漂着したものです。現地の学芸員が採取・寄贈して頂きました。 |

軽石の流出 |

海流と軽石流 |

沖縄本島の北谷町に漂着した軽石

北谷町学芸員

|

沖縄に大量漂着した、福徳岡ノ場の軽石

|

2021年8月小笠原諸島の海底火山の噴火で放出された。大量の軽石は4ヶ月後には1400km離れた沖縄周辺に到達、海岸を埋め尽くしました。ここにあるのは沖縄県南部の北谷町で採取されたものです。火山の噴火、黒潮の流れといった地球の活動が感じられますか? |

※考察 凝灰岩について

|

海底火山が噴出した火山灰が堆積し凝固した新生代新第三紀の凝灰岩は東北地方から北海道にかけて、だけではなく、西日本でも各地にその石切り場がある。

福徳岡ノ場の小噴火であれほど大量の軽石が放出されるのであれば、列島各地に堆積した凝灰岩の海底火山の噴出物は、どれほど多量の軽石を流し海面を覆ったのだろう。

そして、沿岸生物の生息環境や海中生物にも重大な悪影響を及ぼし、度重なる海中噴火は大規模な津波を引き起こし、沿岸生物に大打撃を与えたはず。また、軽石のその後は海洋の対流の中でやがて一ヶ所に集まり、風化して泥となり、泥岩の元として沈殿していったのだろうか。

|

|

| |

100考古展示 二階展示室

石狩紅葉山49号遺跡の展示

|

101石狩紅葉山49号遺跡とは 4000年前 縄文時代中期

(縄文中期は5500~4400。後期は4400~3200年前となっています)

|

石狩紅葉山49号遺跡は、市内花川北地区と南地区との境界付近にある。5000年前から300年前にかけての遺跡です。

この遺跡で注目される点は、4000年前の川の中からサケ漁に使用された漁具「魞(エリ)」が発見されたことです。

2階では縄文時代のサケ漁と木製品を中心に展示します。 |

石狩紅葉山49号遺跡 |

発掘前の石狩紅葉山49号遺跡

|

魞(えり)

魚道をさえぎって魚を一方向に誘引し、丸い溜まりに誘いこんで、マレック、タモ、鈎カギ、などで捕獲する方法で、

アラスカエスキモーでは、現在も行われている漁法。

冷たい水の中で活動する作業で、十分な暖房や体を温める方法が必要である。 |

|

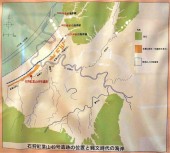

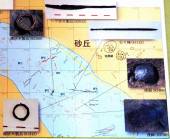

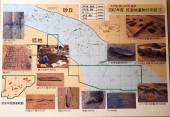

102遺跡地図 遺跡住所:北海道石狩市花川424ほか

紅葉山遺跡と言うので、どんな山の上だろうと思いましたが、石狩低地のど真ん中、紅葉山砂丘や蛇行した石狩川支流の河畔でした。

引用全国遺跡総覧 |

石狩川支流発寒川にエリを構築し鮭漁を行なっていた |

低湿地であるためいまだに河川敷の後背地です |

直線化した蛇行石狩川の三日月湖とそこに流れ込む発寒川 |

河川改修されるまでは、石狩川河口は干上がった海底のため、平坦な低湿地で、川は蛇行し、氾濫する。エリ漁は本流ではなく支流河畔の自然堤防上(砂丘)に集落を作り、サケマスの漁獲を行なったのでしょう。しかし、この地形条件だと毒蛇マムシが多く、生活するのも、歩くのもかなり危険な地域だったと思われます。 |

|

110縄文の川を掘る

エリ杭は現在の干上がった河道・川原からでなく、砂丘の中から発掘された。これは、紅葉山砂丘が北西風によって内陸に押しやられ、

動いていった証明のようです。つまり、発寒川は少しずつ内陸へ押しやられていました。だから、縄文以降の大洪水でも遺跡が保護された。

|

111 4000~4200年前の川 縄文時代中期

|

この遺跡では、数百年間、サケ漁が行われていたと考えられます。その理由はサケ漁に使われていた河道が2本あり、そのうちの1つから10カ所近い魞(エリ)が見つかっているからです。このことは河道の変化により絶えず魞が作り替えられていたことを示しています。

また、ほぼ同じ場所で、繰り返し魞が作られているのは、この場所がサケ漁をするのに最も良い場所だったからに違いありません。

※鮭の遡上時期

北海道における鮭の遡上時期は、概ね9月上旬から11月下旬にかけてです。中でも、ピークは9月下旬から10月中旬頃が多いとされています。具体的な場所によっては、より早く遡上する場所(例えば、石狩川支流の千歳川では7月下旬から遡上が見られることもある)や、遅くまで遡上が見られる場所(1月上旬まで)もあります。

すると、石狩川では、7月頃から遡上が始り、雪が降り、川の水が凍り始める11月下旬まで鮭漁を行なえたようですが、実際には、

氷の中で漁をすることはなく、遡上をさえぎっていた簾を取り払い、鮭が遡上できるようにしたと思われます。 |

日本の河道

4000~4200年前の川

日焼けした資料 |

修正しすぎて色飛び |

|

暴れ川である発寒川は、たびたび流路を変え、

4000~4200年前の河道と4400年前の河道は異なり、直交していた。

紅葉山49号遺跡はその直交地点にあたり、二つの河道のエリ遺跡が発掘できた。

現在の発寒川とは異なり、かなり川幅の広い河川だったことがうかがえる。 |

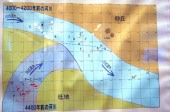

縄文時代の地形

|

縄文時代の石狩市は、海水面が高かったため、

6000年前には海は現在よりも6km内陸にありました。そして、

4000年前には海岸線は遺跡から約2kmのところにありました。

その頃砂丘内陸側には発寒川が流れ東側には石狩川などがつくる広大な湿地が広がっていた分と考えられます。 |

縄文時代の地形 |

復元、遺跡位置図 |

6000年前の海岸線

4000年前の海岸線

2000年前の海岸線 |

|

113指定文化財認定

|

石狩紅葉山49号遺跡出土の木製品が市指定文化財に指定されました。

石狩紅葉山49号遺跡(石狩市花川)の出出品のうち、縄文時代の木製品、18点が石狩市指定文化財第8号として指定されました。

縄文時代中期後半頃(約4000年前)の河川漁に使用された柵、タモ、魚叩き棒を始め、松明、櫂、容器類、石斧柄、横槌などが選定されています。 |

|

114遺跡ジオラマ

石狩紅葉山49号遺跡復元模型(縮尺 1:50)

現在の河川改修された発寒川に比べ、当然ですが随分川幅が広く、流量も随分多かったようです。発寒川は西から東へ流れていた。

ジオラマでは左(上流)から右(下流)へ流れ、鮭類は、右の下流から左の上流へ遡って行きます。

この漁場が砂に埋もれたのは、紅葉山砂丘の移動、発寒川の氾濫による流路の変動、などによって砂丘の下に埋もれてしまったようです。

魞漁の漁場復元

エリ下流部 |

|

|

|

|

|

住居跡 縄文中期末 |

下流側エリ |

クマの出現 |

丸木舟 |

漁場に入って行く鮭 |

|

魞1・2 |

魞3 |

魞4 |

上流⇔下流

|

魞4

|

石狩紅葉山49号遺跡復元模型(縮尺 1:50)

|

魞上流側

魞杭乱打

|

|

紅葉山砂丘

発寒川

|

|

下流側 |

下流側 |

|

建物跡 |

石囲い炉 |

鮭漁で冷えた体を温めたのでしょうか。

見張り小屋・道具置き場だったのでしょう。 |

|

|

|

115エリの杭(実物)

魞の杭を作る |

魞に使用された杭 |

エリ杭

|

エリに使用された杭 |

4000年前のエリの杭。実物。上下は逆。

4千年前の杭がいまだに丈夫である。材は何?

砂地だから長い杭が必要だった。

エリ漁場は砂で埋められていた!

暴風で突然埋まった?

長年の砂丘の移動で次第に埋まった?

長年放置されたため次第に砂が堆積した? |

|

| |

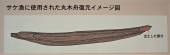

130舟形容器 縄文中期 約4000年前 石狩紅葉山49号遺跡 |

131舟形容器の使い方

|

石狩紅葉山49号遺跡では、破損品を含めて、舟形容器は4点出土していますが、この容器が最大のものです。

これは縄文時代でも最大級の大きさを誇っています。

容器の長さは、ちょうどサケ(体長70cm)が丸ごと一匹入ります。

※大型舟形容器は、焼いたり、煮たりした鮭を皆で手づかみで食べたのでしょうか。

小型舟形容器には、副菜として野菜(ウバユリの鱗茎の粉末)・堅果類(ドングリなどの粉末)など、植物食の添え物があったのでしょうか。

それとも、川原に生えている草をむしって食べていたのでしょうか。 |

|

舟形容器の使い方

|

舟形容器の使い方image |

この使い方だと、祭壇に供えてカミに捧げるイメージです。

アイヌは鮭を(kamuy-cep 神の魚)と言う。縄文人の神ごとで使われた容器かも知れない。

それともただの食槽で、漁場の仲間が手づかみで食べ物を食べた木皿かも知れない。 |

|

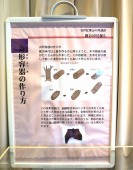

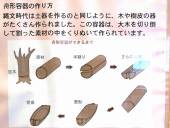

132舟形容器の作り方

|

縄文時代は土器を作るのと同じように木や樹皮の器がたくさん作られました。この容器は大木を切り倒して割った素材の中をくりぬいて作られています。 |

|

舟形容器の作り方 |

|

巨木→原材料→半割り→四分割→木取り→整形→完成 |

舟形容器

|

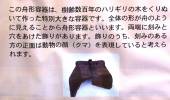

この舟形容器は、樹齢数百年のハリギリの木をくりぬいて作った特別大きな容器です。全体の形が舟のように見えることから、舟形容器といいます。

両端に刻みと穴を開けた飾りがあります。飾りのうち、刻みのある方の正面は動物の顔(クマ)を表現していると考えられます。 |

舟形容器

|

舟形容器

|

|

135舟形容器 樹種 ハリギリ属ハリギリ (ハリギリ=全体がトゲだらけの木。だが、桐の仲間ではない。)

|

この器は、文字通り舟に似た形の器です。

49号遺跡では、50cm前後のものと1m前後の2種類の大きさがあります。底が平なものと丸いものが見られます。

AI による概要

詳細

ハリギリ(針桐)は、ウコギ科ハリギリ属の落葉高木で、樹高は20m以上にもなります。

幹や枝に鋭いトゲがあり、葉はモミジに似ていますが大きく、直径30cmにもなります。

【特徴】

肥沃な土地を好み、平地から山地の林内によく見られます

夏に小さな黄緑色の花が多数集まって丸い花の穂となります

その後にできる果実は直径5ミリメートルほどの球形で、黒く熟します

冬に落葉した後も残るため、果実は比較的見つけやすいです

材はケヤキに似た年輪模様が美しく、建築材や家具材としても貴重です

若芽は山菜としての利用もあります

【別名】センノキ(栓の木、ミヤコダラ、テングウチワ、 ヤマギリ。

【分布】日本、南千島、サハリン、中国、朝鮮半島

【利用】

公園、山菜

根皮は去痰、鎮痛作用があり、痰、打撲傷、リウマチの痛みなどに用いる

樹皮にも鎮痛作用があり、リウマチによる筋肉痛、腰脚痛、できものなどに用いる

※考察 ハリギリ ハリギりの木 ハリギリの棘 ユズの木の棘

針桐は幹や枝に鋭い棘があるが、ケヤキに似た美しい年輪模様がある。手に入れにくい高級木材です。ゆずの木のような棘だらけで

万一触れようものなら大けがをしてしまう木材です。しかし、アイヌ工芸では広く使われ、いろいろなものに多用されています。

材は軽くて丈夫で美しい。ので、利用されました。

私は、棘だらけの大木を石斧で切り倒すのも大変で、飛び散った木の皮についている棘が刺さったり踏んだりすると一大事。

だからこのような特殊な木は、カミに捧げる入れ物に使用したのではないかと思っていましたが、必ずしもそうとは言えないことを知りました。

アイヌ工芸の木材

アイヌの工芸品には、オヒョウニレやカツラ、クルミ、イチイなどの木を素材として作られたものがあります。

【アイヌの工芸品に使われる木材】

オヒョウ:木の内皮を素材に織られたアットゥㇱという織物や着物などに使用

カツラ、クルミ:北海道平取町二風谷で伝統的に作られている二風谷イタ(木製の平たいお盆)に使用

イチイ:マキリ(小刀)などに使用

【アイヌの工芸品の特徴】

アイヌ文様を彫り込んだものが多い

木や草の知識が豊富で、食材に匂いがうつらないよう、素材の選定も合理的に行われていた

まな板にはカツラのような匂いの少ない木材を使用するなど、素材の選定も合理的に行われていた

ひとつ一つの道具を大切にしようとするアイヌの思いが感じ取れる |

舟形容器 |

舟形容器

上に記述 |

|

|

|

|

クマの顔でしょうか

|

船尾 |

|

|

|

|

|

139紅葉山食物カレンダー

|

4000年前の石狩市は、現在の気候と同じで四季があり、雪も降りました。

気候条件がほぼ同じであれば、植物や動物もほぼ同じであったと考えられます。

石狩紅葉山49号遺跡でサケの他にどんなものが食べられていたのか例を挙げてみましょう。 |

紅葉山食物カレンダー

| |

山 |

川 |

海 |

|

| 春 |

鳥類

タラノメ

フキ

フキノトウ

ギョウジャニンニク

オオウバユリ |

シジミ

エビ

チョウザメ

シラウオ

ワカサギ

ウグイ

ヤツメウナギ

アユ |

クジラ

ニシン

|

鳥類

タラノメ

フキ

フキノトウ

ギョウジャニンニク

オオウバユリ |

| 夏 |

鳥類

ニワトコ |

マス

シジミ |

海藻

サメ |

鳥類

ニワトコ |

| 秋 |

鳥類

ユリ根

ドングリ

キノコ類

ブドウ |

サケ |

|

鳥類

ユリ根

ドングリ

キノコ類

ブドウ |

| 冬 |

鳥類

キツネ

ノウサギ

クマ

シカ |

|

アザラシ

トド |

|

|

| |

140木製品 |

141タモ

|

サケなどを捕まえる漁具です。二股になった木をブドウヅルの表皮でまとめています。

網の部分も同じ材料で作られていました。縄文時代のほぼ完全な形のタモは、日本ではこれだけです。 |

|

142木製容器

|

本遺跡出土の木製容器には、舟形、片口、柄付、樹皮など数種類が見られます。樹皮製を除く、木製容器には、細長く浅いものと、丸くて深いものの2種類があります。

(木製容器の製作図参照)

これは木の、長軸を使うか短軸を使うかによるものです。

また容器の中には赤漆を塗ったものがあります。赤漆は、漆に鉄分などをまぜたものです。国内の漆容器は5000年前頃からの使われ始めます。 |

|

|

木製容器 |

舟形容器 |

舟形容器発掘作業

|

漆塗り浅鉢 ※縄文中期に漆鉢を使う特権階級がいたのか。冨が集中する漁場だからか ※縄文中期に漆鉢を使う特権階級がいたのか。冨が集中する漁場だからか |

|

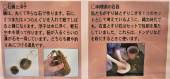

143木製品の作り方

木製品の作り方 |

木取りの例 |

石斧の柄と固定具 |

舟形容器 |

横槌

|

片口容器

|

|

145木製品

|

舟形容器 |

舟形容器

石狩紅葉山49号遺跡。

長さ432×幅206×高さ79mm(現在地)

樹種ウコギ科ハリギリ属ハリギリ

幅の広い中型浅鉢。両端の耳の方側には刻を入れるが、もう一方には入らない。 |

|

柄付容器

石狩紅葉山49号遺跡。

長さ278×幅117×高さ42mm

樹種クワ科クワ属

スプーン状の掬い具。一材から容器と柄の部分を削り出して作る。 |

|

|

|

舟形容器

石狩紅葉山49号遺跡。

長さ465×幅215×高さ66mm

樹種カエデ科カエデ属

細身の中型浅鉢。両端に耳を持ち、片側に穴を開けるが、もう一方は開けない。 |

|

|

柄付容器

石狩紅葉山49号遺跡。

長さ307×幅120×高さ100mm

樹種ウコギ科ハリギリ属ハリギリ

ボウル状の掬い具。容器は変形。柄の先端に溝周る。紐で吊るしたか。 |

|

|

漆塗り容器

石狩紅葉山49号遺跡

長さ192×幅141×厚さ12mm (現在値)

樹種クワ科クワ属?

口縁部を欠いた状態。内面を赤く彩色(べんがらを混ぜた漆による)。底に低い高台を作る。 |

|

| |

160土製品 |

161縄文時代の土器

|

土器は、食物を煮たり、蓄えておくための入れ物です。縄文時代の土器は、表面に縄の文様が付いているのが特徴です。土器は粘土に砂や小石などを入れ、焼いたときに壊れない工夫をして作られています。展示した2つの土器は約4000年前のものです。 |

※考察 縄文時代の土器製作

|

北海道の縄文・続縄文土器は、本州縄文時代の土器程の装飾性はないにしても、それなりに精緻な装飾が行なわれ、形状や文様に共通性がある。

某YouTube動画で、縄文時代には女性も交換財だったという推測があった。同じ集団の中での近親交配を避けるため、偶然出会った見知らぬ集団間で婚姻関係を結んだのでしょう。つまり、女性は見も知らない集団の中に入って行ったようです。➀

集団というものは本来閉鎖的であり、排他的です。新しく加わった新入りに対するいじめが起こったのは当然のことでしょう。

そのような状況の中で、女性が考えることは自分を認めてもらうために自分の知識や能力を最大限に発揮して働くことだったでしょう。

もし、集団から見捨てられれば、虐待と死あるのみだったでしょうから。

土器作りは女性の仕事と考えられており、女性の特質を活かした我慢強く飽きずに精緻に細かな作業をし、土器に見事な文様を描いたり、

縄文人特有の空間認識力の高さを活かして、火炎土器や、信州ではもっと立体的な装飾や造形を作り上げたり、しかも、それが単なる独りよがりな造形ではなく、集団の中に共通する「えかきうた」=規則性に乗っ取った造形を作り上げ、以後、その絵描き歌を知っていれば、誰でも作れる。

つまり、この集団に彼女を置いていった母集団にも届くことのできる造形を作り上げたようだ。こうして縄文女性は自己を価値あるものにしていったのでしょう。

北斗市考古資料館では当時の人の背丈程もある大きくて、大量の装飾と文様が付けられた土器が多数つくられている。もちろん実用性はない。現代の我々にはその絵描き歌も、作り上げた理由も、なんに利用したかもわからない。しかも、離れた地域にある集落に出張してその土器を作って帰ってきている。きっとその集団にとっても必要不可欠な土器だったのでしょう。

➀島根県立古代出雲歴史博物館では、東北北部の陰嚢付注口土器と、東北太平洋側の座産土偶が出土している。

両方の壊れ具合から、当時の日本海航路で亀ヶ岡式土器や土偶、そして何より、津軽半島北端のベンガラを入手した舟と共に島根まで航海したようです。座産土偶はやがて妊娠出産する女性に持たせたお守りで、陰嚢付注口土器は、成人や婚姻の儀式のための道具だったのかもしれない。

ちなみに陸上を運ばれたと思しき座産土偶は関が原と神戸で見つかっているが、それはもう、何世代かを経た造形であり、オリジナリティを失い、更に破損がひどい。 |

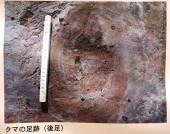

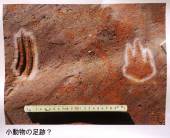

動物の足跡

|

石狩紅葉山49号遺跡では、川のそばの粘土など柔らかい地層の上に縄文時代の動物の足跡が残っていました。展示したものは、クマの右前足の跡です。足跡など、生物の活動の痕跡は、生痕化石と呼びます。

遺跡では、ヒグマのほか、シカなどの足跡も見つかっています。また、大型のキツツキの食痕跡がある木も出土しています。 |

動物の足跡 |

クマの足跡(後足) |

クマの足跡(後足) |

クマの足跡(前足) |

|

シカの足跡 |

小動物の足跡

|

キツツキの食痕跡

(クマゲラ?) |

|

163縄文土器

縄文土器

|

北海道石狩 縄文中期の土器

北海道石狩市では、縄文時代中期の土器として、ノダップⅡ式土器や柏木川式土器が出土しています。

【ノダップⅡ式土器】

縄文時代中期最終末期に渡島半島から道央部の一部に分布した土器

東北地方北部の大木系文化の影響を受けている

【柏木川式土器】

恵庭市柏木川遺跡4号住居址から出土した土器で、約5,000年前のものと考えられている

また、石狩市花川、発寒川のほとりに位置する石狩紅葉山49号遺跡では、縄文時代中期(約4000年前)の「木の器」が数多く出土しています。

【縄文時代中期の土器の特徴】

厚手派と呼ばれ、ずっしりした豪快な土器が特徴

後期以降、薄手の繊細な土器が多くなる傾向

文様も洗練されて、双口や注口付など特殊な器形も増えた |

※上の2型式のどちらとも言えない気がします。

|

| |

200道具のいろいろ

|

201

|

道具のいろいろ1 |

|

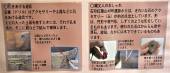

縄文人の道具箱にはいろいろなものがいっぱい詰まっています。箱を開けると、土や石、木などを利用して道具を作り、生活していた縄文人の暮らしが見えてきます。ここでは、石器を中心に展示しています。どんな石器があるのか、縄文人はそれらをどんなふうに使っていたのか見てみましょう。 |

|

〇磨製石斧

磨製石斧は「磨いて作った石の斧」のことです。この石斧は木を倒したり、杭や容器を作ったりするのに使います。

〇磨製石斧の作り方

1.原石を用意し、形を整えます。

2.砥石で、板チョコレートのような溝を作ります。

3.溝に沿って割ると一度に2つの石斧を作ることができます。

4.砥石で石斧全体や刃部を磨いていきます。

5.木の柄に付けて完成です。 |

|

〇石錘と浮子

・錘は丸くて平らな石で作ります。扁平な石に2つまたは4つのえぐりを入れて紐で縛ると錘になります。

・浮子は水に浮く軽石や木を使って作ります。紐が入るくらいの溝が石を一周しています。どちらも網や釣り糸につける道具です。

〇料理用の石器

私たちがすり鉢とすりこぎを1つのセットとして考えているように、縄文時代でもい石皿と磨り石はセットで役割を果たしていました。

これらはドングリなどを粉にする時に使います。 |

|

203

道具のいろいろ2 |

|

|

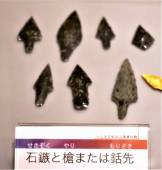

〇狩猟道具

石鏃(矢尻とも言う)・尖頭器と呼んでいる石器は、狩りに使う道具です。石鏃は矢の先につけます。尖頭器は槍のように使われたと考えられています。

〇矢柄研磨器

矢柄を磨く道具です。軽石に挟んで擦るときれいに磨くことができます。

矢柄の太さが均一でないと、矢は真っ直ぐに飛びません。 |

|

〇スクレイパー

木を削ったり狩りをしてとった動物の皮から脂を取ったりするための道具です。動物の皮は、洋服や敷物に作り変えられ、縄文人の生活を暖かくしていたことでしょう。

〇つまみ付きナイフ

ナイフの中でも、つまみのついたものは、紐をつけて腰などに下げていたようです。これは持ち運びに大変便利です。肉や魚を切るために使います。

魚や動物など獲物を調理するために使います。

もし現代人がつまみ付きナイフを携帯するとこんな感じでしょうか。 |

|

〇孔を開ける道具

石錐(ドリル)は、アクセサリーや土器などに穴を開ける道具です。

ヒビの入った土器を直すときには、石錐で穴を開け、そこに紐などを通して結んで補強します。

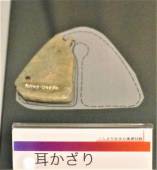

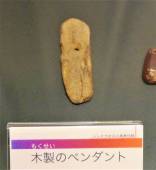

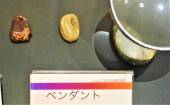

〇縄文人のおしゃれ

石狩紅葉山49号遺跡からは、きれいな石のアクセサリー(玉)が約20点出土しています。形は、円形や楕円形、しずくのような形をしているものもあります。使われた石はカンラン岩や滑石、琥珀、なかには木でできているものもあります。

琥珀は太陽にかざすと中が真っ赤に透けて見えます。

玉には紐を通すための穴が開いています。

錐を使って穴を開けると渦巻のような痕がつきます。

※現代でも木製のペンダントはあります。木片を磨いてつやを出し、美しく仕上げると高価値となります。 |

|

210石器

※これらの石器がどこから出土したのか説明はありません。河川・川原・建物跡など、49号遺跡のどこかからです。

|

211

|

|

ドリル

|

|

|

耳飾り |

木製ペンダント |

|

石製ペンダント |

錐による渦巻状孔 |

|

|

|

213

|

スクレイパー

掻器・削器いずれか |

ナイフ

|

|

|

|

丸木弓と矢 |

石鏃と石槍 |

石槍&石銛

矢 |

|

|

|

|

214石製品

丸木弓 |

石鏃を付けた弓矢

矢柄は復元

石狩紅葉山49号遺跡

|

|

215

|

石狩市周辺の軽石の産地

AI による概要

石狩市周辺で軽石(火山灰)の産地として知られる場所は、主に厚田・浜益地区の海岸沿いです。特に、滝の沢では海底噴火で生成されたハイアロクラスタイトと、海底に堆積した泥岩層が重なっている様子を観察できると記述されています.

軽石は、火山活動によって噴出されたガラス質の岩石であり、石狩市周辺の海岸地帯では、海底噴火によって形成された軽石が堆積している場所があります。 |

石製品

いろいろな石材

|

頁岩とメノウ |

くぼみ石と石皿・すり石 |

石皿とすり石 |

くぼみ石 |

|

|

217磨製石斧製作工程

磨製石斧製作工程 |

原石を石鋸で半切 |

切片を打ち欠く |

砥石で研磨する

|

|

| |

250エリを作る |

251工具

|

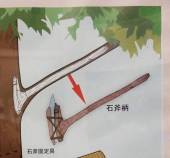

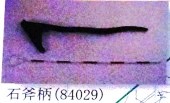

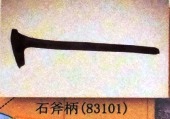

石斧

石斧は縄文時代の木工具の代表です。

ここにある4点の石斧柄は大型の1点を除き、全て図のように柄と斧の刃が直角になるようなタイプの石斧に使われる柄です。

また石斧には柄と刃が平行になるまさかりのようなタイプがあります。こちらは主に木を切り倒すためのものと考えられます。

磨製石斧の種類 AI による概要

磨製石斧には、柄につける方向や刃の形によって、縦斧、横斧、環状石斧、片刃、両刃などがあります。

【柄につける方向による分類】

縦斧:柄に対して刃が平行しており、伐採や粗削りに使用された

横斧:柄に対して刃が直交しており、木の表面を整える加工用に使用された

【刃の形による分類】

片刃:手斧のように用いられた

両刃:まさかりのように用いられた |

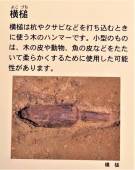

横槌

|

横槌

横槌は杭やクサビを打ち込むときに使う木のハンマーです。

小型のものは、木の皮や動物、魚の皮などを叩いて柔らかくするために使用した可能性があります。 |

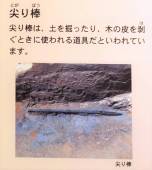

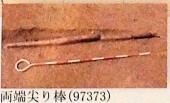

尖り棒

|

尖り棒(とがりぼう)

尖り棒は土を掘ったり、木の皮を剥ぐときに使われる道具だと言われています。 |

|

252出土木製品

出土木製品 |

|

|

|

|

尖り棒 |

尖り棒

樹種 コナラ亜属コナラ節

土を掘る道具ではないかと言う説もありますが、先端の摩滅状態から木の皮を剥ぐ道具と思われます。

49号遺跡では数種の尖り棒があります。この資料は全体を削り出して作っています。 |

|

横槌

樹種 クルミ属オニグルミ

この道具は縄文時代の木製ハンマーです。49号遺跡では横槌は2本出土しています。展示品は、そのうちの最も大きなもので、杭打ち作業に使用されたものと考えられます。 |

|

石斧の柄(横斧用)、

樹種 モクセイ科トネリコ属

石狩紅葉山49号遺跡 |

|

|

石斧固定具

樹種 マツ科モミ属

石斧固定具は柄と石斧を挟んで、石斧が滑り落ちないようにする道具です。

石斧の仕組みの図参照。

|

|

石斧の柄

彫刻がある珍しい例

カエデ科カエデ属 |

|

石斧の柄(横斧用)

カエデ科カエデ属

石斧の柄(縦斧用)

クルミ科クルミ属オニグルミ |

|

253

左:鮭叩き棒×2

右:タイマツハサミ棒

|

|

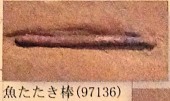

〇鮭たたき棒 常呂町常呂川河口遺跡出土 複製品

この木製品は、イサパキクニと呼ばれるアイヌ民族の鮭たたき棒です。

18世紀頃のものと推定されています。専用の棒で叩くのは、再生を願うため、儀礼と考えられています。

〇鮭たたき棒 樹種 モクセイ科トネリコ属

鮭を捕獲した時、頭を叩いて殺す棒。

アイヌ民族のイサパキクニの一種に酷似しています。 |

左:タイマツ棒

右:舟の一部 |

|

〇松明 樹種 モクセイ科トネリコ属

木を半ばまで割って、その部分に乾燥させた樺類の樹皮を挟んで燃やし、明かりをつくります。

同タイプのものがアイヌ民族にもあり、夜間のサケ漁に使用されていました。

〇丸木舟の一部 樹種 モクセイ科トネリコ属

49号遺跡では完全な形の丸木舟は出土しておりません。しかし数点の破片が出土しています。この破片は軸先(先端部)の部分です。外面には浮彫があります。 |

|

〇櫂 モクレン科モクレン属

櫂の水掻部が残存 柄部は欠損 |

|

〇銛の中柄 (継手)

〇環状木製品 樹種 ハイイヌガヤ

ハイイヌガヤを丸めた木製品ですが、用途については不明です。 |

|

254魞を作る

森へ木を切りに

|

木を選択・伐採 |

丸太を村に運び加工 |

杭や丸木舟をつくる |

杭を河床に打ち込み

魞をつくる |

おや?この絵では、簾をかけても、鮭をどこに誘導するのかな? |

遺跡保護啓発ポスター

|

地面の下には

石狩の歴史が埋まっている

|

石狩砂丘風資料館

2004.4.27OPEN

石狩紅葉山49号遺跡

縄文サケ祭 |

|

食卓を囲む

石狩砂丘風資料館

2004.4.27OPEN |

|

|

255サケ漁の道具➀

|

縄文時代のたいまつ

縄文時代に松明があったかどうか、これまではわかりませんでした。しかし、石狩紅葉山49号遺跡では木を割って白樺などの木の皮を挟んで燃やす松明があることが初めてわかりました。このたいまつは夜のサケ漁に使用されたと考えられます。 |

※夜の鮭漁

|

火振り漁

現代ではアユをエリで仕切った中で、舟とたいまつを使って脅して追い込み、網にかける、火振り漁、が行なわれています。

縄文時代の北海道では70cmもある大きな鮭を、たいまつと船べりを叩く音で脅して網にかけて一網打尽にする火振り漁が行なわれていたのでしょうか。だとすると、いかにも“スギちゃんよりも”ワイルドで勇壮な漁です。凄いですねー!! あんな大きな魚がわんさか捕れるって。 |

|

鮭漁の道具1

たいまつ |

たいまつイメージ |

サケ漁に使用された丸木舟復元、Image |

|

簀の子を編む

石狩砂丘風資料館

2004.4.27OPEN |

|

256サケ漁の道具②

組み合わせ式銛

|

|

銛の中柄、石銛、柄 |

中継ぎ、銛継 |

同一反復 同一反復 |

中柄を継いで延ばした銛 |

|

エリの全体 |

発掘作業

ピンボケ |

|

|

|

|

| |

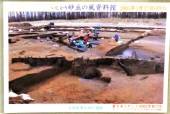

260石狩紅葉山49号遺跡の発掘

|

261

|

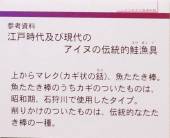

参考資料

江戸時代及び現代のアイヌの伝統的鮭漁具

上からマレク (カギ状の銛)、 魚たたき棒。 魚たたき棒のうちカギのついたものは、 昭和期、 石狩川で使用したタイプ。

削りかけのついたものは、伝統的なたたき棒の一種。 |

|

エリ漁の柵 |

参考資料 鮭捕獲具

江戸-現代の伝統鮭漁具

マレク、

叩き棒、

削りかけ付き叩き棒 |

江戸及び現代のアイヌ伝統鮭漁具 |

柵と表現されています。

私は簀と呼ぶ地方です。 |

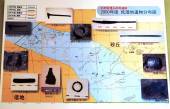

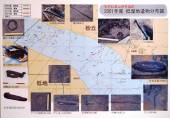

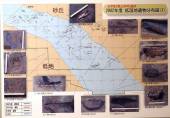

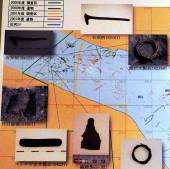

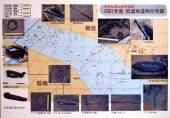

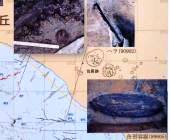

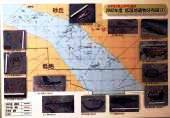

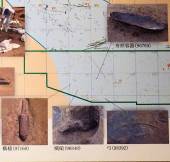

低湿地遺跡分布調査

石狩紅葉山49号遺跡

2000年度低湿地遺物分布図

|

石狩紅葉山49号遺跡

2001年度低湿地遺物分布図

|

石狩紅葉山49号遺跡

2002年度低湿地遺物分布図(1)

|

石狩紅葉山49号遺跡

2002年度低湿地遺物分布図(2)

|

※詳細は262~265に記述

|

石狩紅葉山49号遺跡

ようこそ石狩紅葉山49号遺跡へ

狩紅葉山4号遺跡とは

石狩紅葉山49号遺跡は、市内花川北地区と南地区との境界付近にある5000年前から300年前にかけての遺跡です。

この遺跡で注目される点は、4000年前の川の中からサケ漁に使用された漁具(魞えり)が発見されたことです。

2階では縄文時代のサケ漁と木製品を中心に展示します。

写真:発掘前の石狩紅葉山49号遺跡 |

|

262 2000年度調査 低湿地遺物 分布図

|

|

石斧柄

|

石斧柄 |

環状木製品

ツルを持ちやすく輪に束ねただけ。環状木製品ではない。 |

片口容器 |

左:スリコギ状木製品

右:繊維製品(紐)

|

|

|

|

|

|

|

ヘラ状木製品

尖り棒 |

漆器

|

浅鉢

|

環状木製品 |

何に使ったのか、山行の人々にかつて見たことがある。鮭をまとめて運ぶためのツルか

ほどいて鮭のエラに通して何匹も同時に運べる |

|

263 2001年度調査 低湿地遺物 分布図

|

|

環状木製品 |

船の舳先

|

漆製品

|

石斧固定具

(斧柄の部品) |

石斧柄 |

櫂

|

|

|

|

|

河畔の草地から |

ペンダント  |

クマの足跡  |

たいまつ、石斧柄

|

中柄

(タモ・銛等の継手)

タモ(玉アミ) |

舟形容器  |

|

サケの椎骨 |

ヘラ |

|

|

|

|

264 2002年度調査 低湿地遺物 分布図(1)

|

地上部から |

クマの足跡

|

クマの足跡 |

シカの足跡

|

|

|

樹皮製品

|

ヘラ状木製品 |

尖り棒

舟形容器

|

片口容器 |

|

|

片口容器

樹皮製容器

|

丸木舟の一部

片口容器

|

尖り棒

|

|

|

|

265 2002年度調査 低湿地遺物 分布図(2)

|

|

柵、柵発掘作業 |

柵の結び目

|

叩き棒 |

両端尖り棒 |

|

横槌×2、弓

|

舟形容器 |

|

|

|

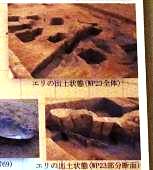

エリの出土状況

|

エリの出土状況

|

エリの出土状況

|

エリの出土状況 |

エリの出土状況

|

|

|

| |

266エリに使用された柵の発掘

|

この柵(下写真266)は、石狩紅葉山49号遺跡の鮭捕獲施設のエリに使用されていた柵です。

エリは支柱と柵からできていて、柵はサケが上流に行かないように妨害したり、一定方向に向かわせる役目をします。

縄文人はエリを使って鮭を止め、タモや銛、あるいは筌で鮭を捕まえていたと考えられます。

このような柵の発見は国内では初めてのことです。この発見により4000年前には大変発達した鮭漁が行われていたことがわかります。 |

|

エリに使用された柵 |

|

|

|

|

発掘された柵 |

|

|

|

|

反射で戦前見えない |

|

館内展示物はこれで終わりです。

以下は、館外記念物です。 |

| |

| |

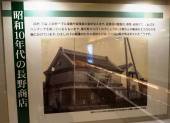

600 旧長野商店 入場料300円

※この商家をはじめとする石狩商家群は、きっと近世石狩経済の基礎を築いた歴史遺産なのでしょう。その中で唯一健在だったのが

長野商店で、他の建物は消滅して、写真だけになったのでしょう。

この商店は、石狩川河口の海運によって、本州や道内各地を結んだあきないだったようです。現代でいう卸し商社なのでしょう。

|

石狩市指定文化財 旧 長野商店(かくにながのしょうてん) 長野商店(かくにながのしょうてん)

この建物は、石狩市指定文化財 旧[カクニ]長野商店です。この商店は、もと石狩市親船町七番地の親船通り沿いにありました。創業は明治七年ですが、店舗は明治二十七年、石蔵は明治十年代と推定される、市内最古級の石造建築物です。

建築の特徴は、店舗、石蔵とも木造の骨組みの外側に軟

石を積む木骨石造の工法が用いられていることです。また、伝統的な日本家屋によく見られる瓦屋根や卯建に、アーチ 窓などの洋風意匠をあわせもつ和洋折衷のデザインも特 徴のひとつです。

旧長野商店の石蔵は、道内に現存する木骨石造建築物のなかで、最も早い時期に建てられた可能性があり、石狩市だけでなく北海道にとっても大変貴重な建物です。

長野商店を創業した長野徳太郎は、越後荒井浜(現新潟 県聖籠町)出身で、米、塩、呉服、 反物のほか、明治から大正にかけて酒造業も営んでいた、当時の石狩町を代表する事業家の一人です。

| 建 築 年 |

店舗 明治二十七年 |

|

石蔵 不詳(明治十年代か) |

| 構造・規模 |

店舗 木骨石造二階建 |

|

延べ床面積一五二・五一平方メートル |

| |

石蔵 木骨石造二階建 |

|

延べ床面積六五四五平方メートル |

| 所在地 |

石狩市弁天町三〇番地五 |

| 市文化財指定 |

平成六年三月二十八日 |

| 移築再生 |

平成十九年三月 |

石狩市教育委員会

※見学する方は、砂丘の風資料館にお申し込み下さい。

|

※北海道の函館・余市・石狩などに石造木骨の倉庫群が多数あります。これらの建材である切り石はどこから来たのでしょうか。

千石船(本当は五百石舟)は、船を安定させるために舟底にバラスト石を積んでいました。北海道に向かうときはその上に米を積みました。

帰路は大変な重量物を積むので、このバラスト石をおろして航行しました。その石がやがて函館や小樽の商人たちの目に留まり、

倉庫の建築材として用いられました。

余市のニッカウヰスキー工場ではどこか別の場所(小樽?十勝?)を言ってたように思うのですが、

北海道では札幌市南区石山は札幌軟石と言われる凝灰岩石切り場があります。ただし、ここの石が倉庫建設に使われたという話は聞かない。

詳細は調べようがありませんが、石川県から切り出されたとも聞きました。全国各地で運びやすい形と重さの石を切り出したのでしょう。

バラスト石と言っても決してばらばらの小石を利用したのではありません。舟底を痛めないように片面を綺麗に加工した石です。

江戸時代からの、千石船のバラスト石は、日本各地で切り出されており、当時の港町でよく見かけます。瀬戸内海から切り出された石は

御影石(神戸・御影で切り出したものではないが)と呼ばれ、各地に運ばれました。

広島県福山市鞆の浦の港湾には雁木と呼ばれる階段状の岸壁があり、他の地域では目にしないことから、古くからの港湾であった鞆には

このような石が集まり、それを利用したのではないかなどと考えています。

|

601長野商店

|

603長野商店内部

内部は、時代劇で見る商家の帳場の作りになっています。

当時商った商品なども僅かに置かれています。

|

| |

605

|

| 610 |

611石造りの倉の説明

|

ようこそ120年前の石蔵へ

ここは旧[かくに]長野商店の石蔵です。 建築年代は、 明治10年代と推定されています。 仮に長野商店が 酒造を始めたといわれる明治19(1886)

年頃の建築とすれば、今から120年も前に建てられたということになります。 この蔵は米、味噌、醤油、酒、砂糖など長野商店で扱っていた商品を保管するため使用されていたものです。

また、となりの店舗は、明治27(1894)年の建築で、 こちらも110年以上昔に建てられたものです。旧日長野商店は、石狩市で最も古い建物の一つです。平成6(1994)年、市内の石道事業の代表的なものとして、この蔵と店舗が、 ともに石狩市の文化財に指定されました。

平成18(2006)年に移築されるまでは、道道石狩手稲線に面した石狩市親船町7番地にありました。

旧[かくに]長野商店は、この場所で明治7(1874) 年ごろから営業をしていたと考えられます。 この蔵では、 長野商店の歴史やここ本町地区の当時のようす、

建物の特徴などについて実物や写真で解説します。 隣の店舗の復元展示とともにご覧下さい。

なお展示にあたり、 札幌市長野恭弘氏、 石狩市細野正子氏、中島勝久氏、 北斗市落合治彦氏から多くの資料をいただきました。

|

|

長野徳太郎の生涯

長野徳太郎写真

この商店を始めたのは、 長野徳太郎です。 『北海道人名辞書』 (大正3年) によれば

「嘉永元年五月越後国北蒲原乙村大字荒井浜生まれ、 海産商安太郎の長男なり」とあります。

嘉永元年は1848年で、 北蒲原郡乙村荒井浜は、現在の新潟県聖籠(せいろう)町にあたります。 彼は17歳のときから東京、函館 小樽、石狩地方へ物資を運ぶ船員をし、明治5

(1872)年、 石狩に移住して札幌、小樽などで米、味噌、酒の卸売りを始めました。

明治7(1874)年からは、 石狩で本格的に商売を始め、米穀荒物雑貨、明治13(1880) 年には呉服を扱いました。

明治19 (1886)年(明治25年説もある)からは酒造業を始め、清酒「日の出」 (あるいは 「日の出正宗」) を生産しました。 このほか、石狩合名

会社、 石狩川汽船株式会社の経営に参加しました。 公職は町総代人、 町会議員、 石狩 商業組合長などを務めました。 大正5(1916)年、69歳で死去しています。

長野徳太郎とその家族写真 長野徳太郎の葬儀(細野正子氏所蔵)写真

※明治以降も続いていた千石船の運行に長野徳太郎氏が少年時代から船子として関わっていたということです。

知られるとおり、千石船の運行は莫大な利益を産み、一回でも成功すれば、船頭(船の最高責任者)は次回の船主となれるほどの冨をもたらしました。従って、汐待ち、風待ち港で水夫たちが芸者をあげて大宴会をできるのはそのせいです。

少年時代から下級船員として働いていた長野氏もかなりの蓄えを作り、命からがらの船子稼業をやめ、稼いだ資金を元に千石船に関係する商売を始めたようです。

長野氏の商店は結局千石船で運ばれてきたものを売りさばくことを手始めに、次は、運ばれてきた米を買い付け、故郷越後から呼び寄せた杜氏を使って酒造会社を作ったりと、当時、北海道に不足していた商売を行なうことで総合商社となり、莫大な冨を蓄財していったようです。

|

|

長野商店の開店

石狩川の河口左岸は、本町地区と呼ばれています。ここは幕末から明治にかけて越後 (新潟県北部) の人が多く移住したところで、今でも越後盆踊りが踊られています。

当時は、出身地が同じ人々のつながりが強く、店員などは同じ村から呼び寄せていたようです。長野徳太郎が店を構えた親船町南7番地の土地所有者も、同じ越後の人で、酒造りの杜氏は、荒井浜の親戚でした。

長野商店の最古の写真

店はまだ木造平屋ですが、奥に石蔵が写っています。 店の入口には、丸いものが吊るされています。 これは、杉の葉でつくる「杉玉」で、酒屋では新酒が出来たときに掲げられるものです。そのため、この写真の撮影は、酒造業を始める明治19(1886)年ではないかと推定されます。

『北海道実業人名録』 (明治27 (1894)年)

「石狩親船町南七番地 太物荒物小間物商 長野徳太郎」と

「石狩八幡町西四番地 酒造業 [かくに]長野徳太郎支店」の二つの広告が載っています。

このことから酒造りは石狩川右岸にある八幡町で行われていたことが分ります。

また酒造業では「石狩横町 [カクイチ]石川支店 石狩親船町北二番地 ○七計良勇蔵」と載っていますから、明治27(1894)年に石狩町では3軒の造り酒屋があったことになります。なお、長野商店の次にある「石狩親船町四番地 呉服太物荒物 長島周吉」は通りをへだてた北側に向かい合った場所にありました。 この店は明治36(1903)年から秩父事件の井上伝蔵が店をしていた場所です。ですから長野徳太郎は伝蔵と顔見知りだったということになります。

※井上伝蔵。 秩父事件の会計長で、 石狩には伊藤房次郎の名前で潜伏していた。 |

ようこそ120年前の石蔵へ

|

江別厚田石狩

有名家案内 |

長野徳太郎の生涯

|

長野商店の開店 |

委任状

|

石造店舗の新築 |

|

613

石造店舗の新築 |

石狩明細地図 |

昭和初期の長野商店

|

昭和10年代 |

什器 |

様々な看板板 |

閉店から移築まで |

明治時代の石狩市街

|

石狩実業家案内

|

東本願寺大谷光演師来町

|

|

|

|

620

切り石の内面 |

|

|

バラスト石 |

ビールに清酒 |

近世の百貨店造り |

|

700石狩湾 石狩川河口

砂州の上にある「石狩砂丘の風資料館」を出ると向かい側は砂丘頂部

こんなに砂が飛ばされてくるんだから、冬場の北西風はそうとう強いのでしょうね。

石狩湾の砂丘の砂は黒色です。クロボク土でも、雨に濡れたためでもありません。石炭です。

砂にはどしっとした重みがなく、軽くふわっとした感じです。石狩川上流の炭田から流れ出た石炭の粉末が大量に混じっているようです。

でも、これに火を付けても燃えないのでしょう。

北海道の夏は海水浴と言う名のビーチBBQ。きっと、この砂州でも行われるでしょうから、もしも燃えたら、石狩海岸が大火事になる。

今、2025.03.29です。先日まで、岩手県大船渡、岡山市、愛媛県今治市、で大火が起こり、それ以外の地方でも何か所も山火事が起きています。

もしも海の砂に混じっている石炭が燃えたら、そりゃあ大変なことになるでしょう。

ちなみに、石狩川だけでなく、北海道の河川には、いろいろな鉱物が、中には宝石と言われるものも混じっています。但し小さな破片として。

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |