北海道の縄文 №39 2022.06.17-2

利尻島の観光と物見遊山

利尻島郷土資料館 海道利尻郡利尻富士町鬼脇

0163-83-1620 5-10月開館。7・8月無休。非繁忙期は火・休日の翌日休館。撮影可

利尻町立博物館から反時計回りで。フェリー乗り場までの間を観光しました。その記録です。

| 利尻島郷土資料館の特徴 |

考古資料なし。民俗資料館である。 |

|

交通 |

|

沓形港フェリー乗り場からは島の反対側(東側)。鴛泊港からは真南に島の反対側。

レンタカーかレンタバイク(雨天注意)

レンタバイクが最適。車では見られないものがみられる。

私が借りたバイクは転倒の跡があり、前輪と後輪とのセンターがずれていて運転しにくかった。

走っていると、後輪「の」の字を書いて蛇行運転になる。危険だった。

車両の通行は少なく、安全に走行できる。が、こんなバイクはすぐに引き返して交換すること。 |

|

|

|

| |

| |

| 目次 |

|

05観光地図

10➀石川の袋澗

20②仙法志海岸

30③南浜湿原

40④オタトマリ沼

60⑤利尻島郷土資料館

利尻山の成り立ち

70⑥ウニ漁解禁・観音岩

80⑦姫沼

83姫沼の生い立ち

姫沼の歴史

85姫沼の生物

90⑧鴛泊漁港

100⑨ペシ岬

120⑩利尻空港 |

|

|

|

| |

05観光地図

|

➀石川の袋澗

②仙法志海岸

③南浜湿原

④オタトマリ沼

⑤利尻島郷土資料館

⑥ウニ漁(観音岩)

⑦姫沼

⑧鴛泊漁港

⑨ペシ岬

⑩利尻空港 |

おわび

この地図は本来観光パンフレットからコピーされたもののようです。しかし、いくら画像検索しても、この画像を使ったページは出てくるも、本来のパンフレットが発見されませんでした。従って、引用元不明です。

国立の研究機関にも引用元を明示せずに引用されていますから大丈夫かと思います。

但し、他人の作った地図を引用しておきながら、ページにcopyrightを表記する会社は許されないと思う。 |

|

10➀石川の袋澗

|

仙法志海岸の溶岩漁港と昆布

利尻町立博物館を出て南に下がるわき道に入ると、海岸に出ました。 なんとそこは、溶岩海岸でした。

20万年前に利尻山より北に噴出した溶岩は粘り気が強く、沢山の溶岩ドームを形成しました。ポン山から南の利尻山でも初期利尻山は溶岩ドームで形成されていましたが、その後、マグマの発生位置が変わり、サラサラ流れる溶岩となり、富士山型の成層火山利尻山を作りました。

成層火山から南に流れた溶岩が一旦冷え固まった所に、さらに後ろから流れてきてた溶岩によって押され、平坦に拡がっていた溶岩が押圧で割れて立ち上がり、天空に向かって尖った溶岩塊を立てながら更に押し流され、奇岩の海岸を形成しました。 それが仙法志海岸です。

冷固まった溶岩は、後ろから押されて、縦に起立した岩板となって立ち上がり、並んで押されていき海底まで続いています。

ところが、その林立する溶岩を、まるでバターを切ったかのようにきれいにL字型に切り取って小さな漁港が出来ていました。

どうやってこんなことができたかなと思うほど、見事な造形でした。

しかし、更に驚いたのは、その海底です。人工的に切り取った岩の上にも、もう、物凄く大きな藻が暗い海の底に、波に揺れて不気味にのたうっていました。私はびっくりして身がすくみ、海中から無数の巨大なキングギドラか海蛇が数百頭現れたかのかと思い、ぞっとしました。

しばらくの思考停止の後に、それがコンブではないかと思いました。コンブ漁は沖の海底で獲るもので、こんな海岸に生えるものではないと思っていました。

しかし、この島では岩さえあれば、どこにでも生え、そして、巨大化することがわかりました。海釣りは慣れていますが、海中からあんな大きなものが突然現れると、本当に肝を潰しました。

そして、もうしばらくして、頭の方洲もに浮かんできました。り・し・り・・・、、、あっ!利尻昆布だぁ!

えっ!あの高価な昆布が取れる島はここだったんだ、、と、バカなことに気が付いた

利尻・礼文旅行をしているのに、利尻昆布は頭のどこにもなく、知識と現実が一致していませんでした。

そして、足元に揺れている巨大な昆布を見て、、、(そりゃぁ、もう、恐ろしいもののように、、足にからまれたらなどと恐怖感がありました)

ミネラルに富んだ北氷洋や日本海の海水が、岩にしか生えない昆布を、この溶岩だらけの島にもたらした恵みなんだと思いました。

島の周囲は全てが岩礁。下手な操船をすると、たちまち舟をぶつけてしまうような地域だが、だからこそ、火山の恵みの海底溶岩と、

複雑な海流によって土砂が堆積しない海底だからこそ、こんな小さな島でも全国に轟くほどたくさんの味の良い昆布が獲れるんだと

ある意味感動を覚えました。

そういえば、どこかで、昆布を生やすために、山の岩を運んで海に投げ入れていた地域がありました。貧しい漁村だったんですね。

利尻島はそんなことをしなくても、島のまわりじゅうが全て岩礁なので、立派な昆布が採れるんだ。

こんな小さな島(瀬戸内海にならいくらでもありそうな小さな島)が、日本や世界に轟く高級昆布の産地である理由は、

海底から出現した火山島と、海流によって砂浜が形成されない溶岩底の海岸。この溶岩にあったんだとわかりました。

石川の袋澗

この溶岩をバターのように切り取って作られた港湾は、さぞかし最近の港湾工事で建設されたのだろうと思って凄く調べました。すると、

「石川の袋澗遺構」という、鰊漁による漁獲の保存施設として、獲れた鰊をそのまま巨大な袋網に移して、魚加工場の順番待ちをするために、

一時保管しておく場所を袋澗というのです。従って、この港湾施設は明治時代に建設された鰊貯蔵用の港湾施設でした。

では、いったいどうやって切り立った溶岩列をバターのように切り取り、その巨大な岩石はどうやって沖に捨てに行ったのでしょう。

現代の建設技術でも大変な工事を、明治初頭の手詐欺用のと木工事が、どうやって実現したのでしょう。

袋澗についての引用

wikipedia袋澗 「ニシン漁の歴史と袋澗」

結論

この港湾は、明治時代に、ニシンの一時保管のために建設された。その当時のまま現在も付近の漁民が利用しているため小さく狭い。

昆布の胞子はどこから流れてくるのか知らないが、岩礁に付着して成長する。昆布は産地によって値段も味も変わる。

地域によって異なる昆布が生えるのかもしれないが、地域によって栄養環境が異なり、品質の差を産むのだとも思う。

昆布は栽培種でなく、自然繁殖だから、地域による品種の変化は少ないはず。

さて

冷凍冷蔵施設がなかった頃は、獲った魚を生きたまま網に入れて冷たい海水に付けておくことで保存しましたが、この袋澗施設は、調べると利尻島の周囲の海岸に沢山あったことが文書記録でわかりました。そして、石川の袋澗のように残っている遺構もほかにもありました。

一体、鰊はどれほど沢山採れたものなのでしょうか。そればかりではなく、北海道全体としてはおそらく天文学的数字にのぼるのではないかと想像します。

鰊は、石狩低地から宗谷海峡、オホーツク海から知床半島までの広大な漁場があり、季節を追って移動していたようです。

鰊はカチカチの干物にして、畑の肥料にしていたそうで、今からすれば、もったいないことをしていたようです。

昆布の種類

昆布の種類というと、真昆布、羅臼昆布、利尻昆布、日高昆布、長昆布、厚葉昆布、細布昆布、ガゴメ昆布がある。

しかし、これは商品名や形状などで、学問的な区別ではないと思い調べてみると、これは北海道周辺昆布の標準和名であるとわかった。

世界的には、ジャイアントケルプなどの巨大な海藻類があり、和名と学名とが繋がらない事もわかった。

昆布は胞子(遊走子)で繁殖するので寒流の流れる地域なら、北海道から三陸沿岸までが繁殖地である。

三陸はわかめの一大産地であるため、ここに遭える昆布もわかめのようにして食べられており、塩蔵昆布やお刺身昆布となり、

名前も、すき昆布、十三浜昆布などと、地域名などが浸けられている。 |

|

|

スパッツと切られて広がった溶岩の岸壁 |

港はL字型で、出入口は右手 |

|

|

海底の昆布

舟揚場にまで巨大な昆布が生えてうねっている。 |

天然の岩場なんだからコンクリ岸壁と違いずれも沈みもしない。相当長い間壊れない。

おまけに港にまで昆布が繁殖、ここの昆布だけで何百万円分にもなるのかな。 |

ウミネコの海岸

こんな海岸をどうやってスパッと切ったんでしょう。 |

こんなところに営巣?

コンクリ護岸は箱ですからやがてずれたり沈んだりします。 |

|

|

|

20②仙法志海岸 小さなボートの漁民たち

この海は、かつては鰊漁で狂喜乱舞が長く続いた。 |

産卵期の鰊を乱獲して自分の首を締めていった歴史。 |

この海の下の海岸にも、かつては鰊の放精で白濁したのだろう。 |

現代ではハタハタも、グルクンも同じように乱獲された。 |

鰊が産んだ巨額の富は今いずこへ。本州からの出稼ぎは帰り、 |

残った漁民は、昆布とウニが稼ぎ頭。 |

|

30③南浜湿原 |

|

南浜湿原は7000年以前の爆裂火口によって形成された火口です。縄文海進によって一度海没し、4000年前以降に湿原を形成しました。

この湿原には北の植物も残留しており、特殊な植物群落とされる。 |

|

31

湿原の歴史➀外来種 |

湿原の歴史➀~外来種 「オオハンゴンソウ」~

利尻島にも数多くの外来種が確認されており、 オオハンゴンソウ (北アメリカ原産) が文献等に見られるようになったのは1997年で、それほど古くから分布していたも

のではないと考えられています。 湿原植生等への影響が懸念され、駆除作業を始 めたのは2001年からで、ここ南浜湿原では2005年から駆除作業を開始し、今

では年間およそ3万本前後の駆除が、ボランティアの方々の手で行われています。 |

|

|

南浜湿原は、海のすぐ近くにあって、

低地にありながら、「ミズゴケ」の発達した「高層湿原」として、

小さいながらも国内にはあまり例を見ない、学術的にも大変貴重な場所だよ。

特に、利尻島の中でも、 四季を通して、たくさんの花が咲く名所として 毎年多くの観光客でにぎわっているんだ! |

|

33

南苑池 |

ワタスゲ |

|

カキツバタ |

|

|

水芭蕉

巨大な葉っぱでした |

畑にある白菜かキャベツのように巨大です |

|

|

|

|

ミツガシワ |

|

|

オオハンゴンソウ |

|

|

|

とても景色の良いところでした。私が訪れた時に丁度役所で管理をしている学芸員さんが |

やってきまして、その意味でよく管理されている湿原だと感じました。 |

最も驚いたのは水芭蕉でした。写真では素敵な花なのですが、それが普通なのか栄養がいいのか、 |

そういう種類なのか、花期が終わるとこうなるのか、とても巨大で、鍋物に丁度の巨大さ。固さでした。 |

イタドリ・フキに続き北海道ではなんでも巨大になるのだろうかと思いました。 |

|

| |

40④オタトマリ沼

|

約7000年前以前に玄武岩質マグマの噴出による水蒸気爆発によって起きた、爆裂火口(マール)の跡です。

その後7000年前の縄文海進によって海中に没し、4000年前に誕生したと考えられています。

玄武岩質マグマはシリカ含有量が少なく、粘度の低いマグマとなる。利尻火山南麓の特徴。

利尻火山北麓の溶岩はシリカ含有量が多く粘性が高く、流紋岩質マグマで、ドームを作りやすい。

北麓にあるどポン山はドーム。南麓のポン山はスコリアと呼ばれる溶岩が砕けた岩石で、多孔質。火山砕屑物。火山礫が降り積もったものです。 |

天皇行幸地だって |

沼の周囲には小高い |

丘が続いています。 |

この丘は爆発によって |

吹き飛ばされた岩石が |

溜ったものです。

と聞いている |

沼浦地域と南浜湿原は |

沼浦火口群と呼ばれ |

利尻火山南麓の側火山 |

特に沼浦海水浴場は |

瓢箪形で二回の爆発が |

ありました。 |

利尻島はプレート沈み込み帯から300kmの |

深さからの噴火で大変珍しい火山です。 |

一説によると、下に沈んでいくマントルの少し上に減圧部ができ、低圧による岩石の融解が噴火の原因とも言われている。 |

沼浦火口群は

沼浦マール群

とも呼ばれている |

|

|

|

| |

60⑤利尻島郷土資料館

利尻島郷土資料館

旧鬼脇村役場 |

※随分以前にTVで紹介されたとき、品のいい老婦人が、随分老朽化した建物を予算もなく自費で維持管理しておられました。それから〇十年経って行くと、外観は驚くほど綺麗になっていましたが、老婦人は別人でした。

ただ、いわゆる郷土館であり、考古学的なものは乏しく、また、撮影に難色を示されたので、引き上げてきました。 |

利尻山の成り立ち

|

利尻山は、白亜紀~新第三紀中新世の基盤岩の上に形成されました。

利尻山は、北海道北部の日本海上に位置し、浸食の進んだ成層火山体と、多くの側火山から構成される第四紀複成火山です。

火山の活動は、1500万年前の基盤岩上に約20万年前以降に開始しました。

これらの噴火活動は、大きく初期・最盛期・末期の3つの活動期に分けられています。

初期活動では、標高1300mほどの安山岩成層火山体とデイサイト溶岩ドーム群がそれぞれ島中央部と山麓に形成されました。

最盛期(約4万年前)になると、玄武岩・安山岩・デイサイト溶岩流(沓形溶岩流・種富溶岩流)が、短期間に多量に流下し、

沓形岬や、富士岬を形成、また標高1800mほどの成層火山体を形成しました。

末期活動では、玄武岩及びデイサイト・流紋岩マグマが、少なくとも14カ所の噴出中心から少量噴出する活動へと変化しました。

山頂からは約2万8千年前に野塚溶岩流(玄武岩)が流れて、野塚岬を形成しており、山頂に露出しているロウソク岩はこの時の

火道と考えられています。

その後の噴火は、南東山麓を中心に、玄武岩マグマによる割れ目噴火、マグマ水蒸気爆発(沼浦マール)など、多様な噴火活動が起き、

8000年ほど前まで継続したと考えられています。

現在では、火山活動を示す兆候は一切認められておらず、寿命を終えた火山の可能性が高いようです。活火山の定義については、過去1万年前までに噴火した山を対象としていますが、利尻山についてはランクCに該当しています。

側火山の区分

|

溶岩ドーム群 |

|

鴛泊ポン山、ペシ岬、夕日丘、ポンモシリ |

|

スコリア丘 |

|

仙法志ポン山、鬼脇ポン山、アララギ山、オタトマリポン山、メヌウショロ山ギボシ沼,鉢伏山等々(南腹寄生火山群)

これらはいずれもきれいな火口を有する岩滓丘で,岩流を流出したものや流出しないものもある |

|

マール |

|

沼浦オタトマリ沼、南浜メヌウショロ沼 |

|

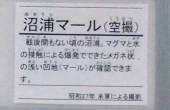

沼浦マール |

|

戦後間もなくの写真

マグマと水の接触による爆発でできたメガネ状の浅い凹地(マール)が確認できます。 |

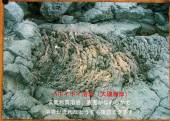

パホイホイ溶岩

(大磯海岸) |

玄武岩質溶岩

表面がなめらかで溶岩が流れた様子も確認できます |

沼浦マール |

沼浦マール

オタドマリ沼

三日月湖

オタドマリポン山 |

水蒸気爆発による堆積物(沼浦)

|

水蒸気爆発

水が非常に温度の高い物質と接触することにより気化されて発生する爆発現象。

マール

水蒸気爆発またはマグマ水蒸気爆発により形成された円形の火口。火山地形の1つ。 |

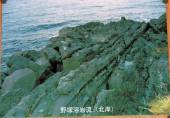

野塚溶岩流(北岸) |

山頂からは約2万8千年前に玄武岩の溶岩流を北東海底まで流下させ(野塚溶岩流),同時に利尻火山で唯一の

流紋岩質軽石も噴出させました |

山頂付近のロウソク岩 |

野塚溶岩流を噴出した火道の跡。

固まったマグマの通り道のみが残されてできた岩。 |

テュムラス

(栄浜地区)

|

(利尻島では)海岸や道路沿いによく見られる大きな岩の塊。

溶岩流が冷え固まる際に内部のガスによって小高く持ち上がってできた地形。

溶岩が火山ガスなどの圧力でドーム状に盛り上がる |

鴛泊地区の溶岩ドーム

おしどまり |

左から

ペシ岬

夕日丘

ポンモシリ島

右手の斜面がポンモシリ島らしい |

プレッシャーリッジ

鴛泊

|

テュムラスが長く延長した地形。通称三つ岩

溶岩トンネルの内部の流動性に富む部分の圧力が高くなると. 冷却して固結した表面の殻を押し上げてチュムラス (tumulus). やプレッシャー・リッジができたり 噴出する溶岩によって塔(driblet spire,hornito)ができる。 |

利尻山の成り立ち |

上に記述 |

島内における主な湧水地点

|

●●河川・地表湧水

●海岸湧水

●海底湧水

|

|

70⑥ウニ漁解禁・観音岩 (ウニ漁の解禁日は、北海道一斉ではなく、各地で異なっています。)

|

この日は利尻島のウニ漁解禁の日で多くの磯舟が漁に出ていました。(この日の解禁は出荷用ウニ。島内の店には卸さない)

考えてみると、利尻は昆布の本場。←ウニの食藻は昆布→昆布を守るためにウニを採る。→うに丼一杯4~7千円(赤バフンウニはもっと高い)→

漁師も海鮮料理屋も大儲け。→更に高額のリシリコンブが採れてもっと大儲け、、かもしれない。年間トータルすればそんなことはない。

その後、北海道の日本海側積丹半島でもウニ漁開禁に出会いました。平日にもかかわらず、どこのうに丼屋も高級車で満杯。更に路上に順番待ちの車が数珠つなぎでした。

普通の一膳めしやみたいなところに高級車と高給取りが平日の真っ昼間から、遠く離れた辺境まで来るんだから、、、

私は全く食べる気になりませんでした。それに、高級車の列に軽四を並べるのは恥ずかしい。

関西で食べたウニは、、耳くそのにおいがして、味もそんなに感じられなかったから、、食べたいとは思わなかった。

これは、チリ産の冷凍ウニで、北海道の生ウニはきっと、別のにおいがしておいしいのかもしれません。ただ、高給取りでなければね。

赤バフンウニはもっと高いのだから、きっと、最上級においしいのでしょう。ウニを食べるのなら、6月17日以降にしましょう。金持ちさん |

|

丼の上一面にウニの卵巣を並べて4~7千円 |

一体この苦しい姿勢で何個取ったら丼を満たす? |

15個かな。で浜値はいくら。1個100円かな。 |

一日に何個挟みとれるかな。100個?1万円?漁獲規制もあるし山ほど獲れるわけがない。 |

儲からんね。 |

|

漁師たちはこの浜辺から出漁したんです |

浜辺の横を見ると奇岩 |

観音岩(カムイヌカ) |

|

|

|

80⑦姫沼

|

81姫沼

行程 周遊道路をひた走り、フェリー乗り場付近から山中に入る 周遊道路をひた走り、フェリー乗り場付近から山中に入る |

結構な坂道だったが、ママチャリで登っていく住民がいた。吃驚! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

時を経た風景というものは、周囲となじんで心落ち着かせるものがあります。かつての京都・奈良のおもむきはそこから来るものでしょう。

人工湖姫沼もそのようです。ただ、もう少し高いところから見ると、もっと綺麗に見えるのですが、と思って、振り返ると、建物があった。

個人商店のようで、店の階段に上がって写真を獲っていた二人の女性が血相を替えて飛び降りてきた。店の入り口から怖い顔が覗いてる。

なんでこんなところで商売を、、と思った。そこからの景色は中に入ってコーヒーを注文しないと見れないようだ。亭主の怖い顔は、この景色を客に見せるための営業怒面。毎日毎日次々とやってくる観光客に四六時中こんな顔をしていたら、きっと胃や十二指腸が潰瘍になるかしらん。

ここで、高い撮影料を払わなくてもいい方法は長い自撮り棒を用意することでしょう。

自宅に帰って調べると、ここは売店・休憩所となっていた。きっと借用していたのだ。それを自分のものかのように、、、 |

|

83姫沼の生い立ち

|

姫沼は周囲約700m、 標高約130mに位置する、主に湧水をせきとめて作られた人造湖です。

姫沼周辺の地形は、窪地とそのまわりを囲む小高い丘から構成されています。この窪地が円形をしているため火口という説もありますが、詳細は不明で、おそらく3~4万年前以降に形成されたものと考えられています。

姫沼の周辺からは、珪藻土と呼ばれるプランクトンの死骸から作られた白い地層が見つかります。このことは、今の姫沼よりもはるかに大きな 「古姫沼」がかつてあったことを示しています。この「古姫沼」は、約2万年前(最後の氷河期の中でも最も寒かった時期)を過ぎたあたりに出現したと考えられます。古姫沼の湖底に残された地層は、氷河期の環境を知るための貴重な資料となりました。

「古姫沼」は約3千年前まで存在していましたが、その後、徐々に湿原や森へと変化していきました。明治時代には、この場所は小さな沼が点在する豊かな森になっていたようです。しかし、大正時代に再びこの森に大きな変化が訪れます。ヒメマスの放流や発電需要の高まりなどが重なり、堤防の建設により森は沼の底に沈み、現在私たちが見る姫沼の姿となりました。

|

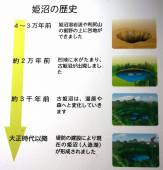

姫沼の歴史

|

4~3万年前

姫沼溶岩流や利尻山の裾野の上に凹地が出来ました。 |

約2万年前

凹地に水が溜まり、 凹地に水が溜まり、

古姫沼が出現しました。 |

約3千年前

古姫沼は、湿原や森へと変化していきます。 |

大正時代以降

堤防の建設により現在の姫沼(人造湖)が 形成されました。 |

|

環境

|

珪藻土(左)とその顕微鏡写真(右)。

顕微鏡で観察すると、古姫沼にいたプランクトン(珪藻)や当時周辺に自生していた植物の花粉が見られます。

顕微鏡写真のほとんどを占める半透明な粒子は珪藻の殻です。 |

|

|

|

姫沼周辺の空中写真

点線は姫沼溶岩流のおおよその分布範囲を示しています。姫沼は姫沼溶岩流の末端付近に位置します。

姫沼は、噴火口に水が接触して起こる水蒸気爆発による爆裂火口、マールです。

姫沼溶岩流が姫沼周囲にのみ分布するのは、水蒸気爆発で、流れ込んだ溶岩が吹き飛ばされたからでしょうか。 |

|

昭和32年撮影の姫沼と利尻山

この年には工事のため、姫沼の水がほとんど放水されたそうです。(在来種・固有種の絶滅) |

|

85姫沼の生物

|

利尻島の河川や沼からは数種のプラナリアが記録されていますが、 その中でも姫沼のみに見つかるリシリウズムシとリシリオオウズムシは、 1977年と1978年に新種発表された利尻固有種です。

このほか、島内ではこの姫沼周辺のみに見られる動植物などが確認されており、 本地域の生物相は利尻では独特なものを呈します。

これら特異な生物相が見られる要因としては、比較的高い標高にあること、豊かな湧水を備えた森林環境であること、小高い丘によって囲まれ、 火山活動や土石流などの影響から長らく守られてきたこと、

などが考えられます。

日中は、森林内を飛び交う野鳥、 湖面にくつろぐ水辺の鳥などを間近に観察できるほか、夜間は満天の星の下、 多くのコウモリが採餌に集まってきます。

その一方、ヒメマスやコイ、スジエビ、マコモなどは過去に人為的に移入されたものであり、 今後、 自生種の保全のためにも、 外来生物の侵入などには細心の注意が必要とされる場所と言えます。 |

|

90⑧鴛泊港の漁港部分 |

利尻島最繁栄の鴛泊港すぐ南の鴛泊漁港 |

港の後ろに高い段丘は海成段丘です。 |

海成段丘 |

海成段丘と海岸段丘の違いは曖昧で不明。どちらも海の中で形成。

礼文島も香深井港背後に同じ地形が続き、利尻島と同様に形成され、隆起し、礼文島は付加体島、利尻島は20万年間も噴火を繰り返す火山島。僅か8kmしか離れていないのに、決定的に違う。

ただ、利尻礼文が同様に隆起したのは、利尻火山の活動ではなく、北海道の東西圧力によるものだと思われます。 |

岸壁の向こうにはうに・昆布舟が陸揚げ中 |

北海道の海岸部を一周してきたが、どこに行っても全く同じ形、よく似た船外機を備えた小さなボートが並んでいる。

これは、貧しく小さな舟しか持てないのではなく、昆布漁とウニ漁専用のボートです。

海中を覗いて採取するので、高さの低い磯舟でしか漁ができません。本格的な漁船は別にあるのです。

同一規格のFRP舟はきっと漁協で定められていて、昆布・ウニの解禁のサイレンが鳴ると、一斉に好漁場を先取りし、漁獲を揚げる、そのムコウイキの強さと気の荒さが猟師の本領発揮なのでしょう。そして、漁獲量が決められ、採取時間も決められている中、好漁場をぶんどった者が高い収入を得るのでしょう。あとの気まずさは、市場に出荷後、漁協で大酒を呑み騒いで誤魔化したつもりになって、また、翌日同じ傲慢をやるという、、まぁ、、狭い社会で頭角を揚げる方法かなぁ、、 |

利尻漁協畜養施設 |

漁協では、畜養施設を利用して稚魚の放流や漁獲規制、出荷調整などを実施しています。

ここは「ひらめ畜養施設」とありますが、それだけではなく、海水を組み上げて、様々な魚類を育てたり、保存したり

しているようです。

利尻島は対馬海流が直接ぶつかる岩礁です。石鯛をはじめとする磯物の好漁場です。大物が期待できます。 |

|

100⑨ペシ岬(溶岩円頂丘)

|

20万年前に始まった利尻火山の噴火は、初期には、現在よりも少し北側で、粘り気の強う溶岩を噴出していくつもの溶岩ドームを形成していました。ペシ岬は現在残る最大の溶岩ドームで、岬の周辺にはいくつもの小さな溶岩ドームが島となって残っています。中には、稚内北ドームの建設のために砕石にされ、消えてしまった溶岩ドームもあります。

そして、現在の利尻山の付近で大きな溶岩ドームの火山を形成した古利尻山が誕生しました。

その後、溶岩の質が粘性の少ない溶岩に変り、富士山型のコニーデ型火山を形成し、火山活動は山麓の南側へと移りました。

利尻山南側では、いくつもの側火山や噴火口が出現し、活発な活動を続けていました。

ペシ岬は、鴛泊港側から見ると、美しい山容を見せていますが、北川反対側に回ると、荒々しい姿に変わります。

これは、自然な風化なのかもしれませんが、稚内北ドームの砕石として、破壊されたのではないかとも思えます。

岬の最頂部には展望台があり、その先には燈台があります。名前を鴛泊燈台と言います。 |

|

120⑩利尻空港

|

日本最北端の礼文空港は休止中で、稚内空港が現役空港最北端となっている。利尻空港はそれに続く現役2番目の北端空港である。

運行は

利尻⇔丘珠空港(36席、約50分、一日1便)丘珠15:00→15:55利尻 利尻16:25→17:15丘珠 ¥10,780~16,280 JAL便

利尻⇔新千歳空港(126席、約50分、1日1便)(運休中) となっている。

晴れた日には壮大な成層火山である利尻富士を背景に飛行機が飛ぶ姿は壮観でありましょう。 |

利尻富士と滑走路 |

|

利尻富士 |

ターミナルビル |

垣間見える北辺の富士

|

|

|

| |

| |