|

はじめに

最近の編集で、google検索でのAIによる回答を多用しています。しかし、これはかなりデタラメであることがわかりました。

どうぞご注意ください。本文中にAI検索を用いた部分には誤りがある場合があります。 |

| |

目次

|

01外観

10生物

11 1富良野の自然

12富良野市の概要

1 針広混交林の森

2 北海道周辺の植生

13クマゲラ

3 クマゲラの生態

4 クマゲラの森

14クマゲラの巣

15森の動物

16エゾモモンガの生態

17鳥類

|

50地学

断層崖と撓曲崖

※資料 撓曲崖

52富良野盆地の活断層

53北海道周辺の地震分布

60富良野盆地の地質

8 富良野盆地の地質

62周辺の山々

63盆地の形成と活断層

64 10植生の移り変わり

65 11岩石を見てみよう |

100考古学

2 富良野のあけぼの

110旧石器時代

113 1富良野の先史文化

114年表

115 2最終氷期の北海道

117 3富良野の旧石器文化

120東麓郷1,2遺跡の遺物

132旧石器時代の遺物

200縄文時代

201 4縄文時代の始まり

202西達布2遺跡遺物

204東山遺跡

石刃鏃文化

205遺物

浦幌式土器

女満別式土器 |

211縄文石器の色々

212縄文時代の石器

220石器製作と黒曜石

※研究

黒曜石地帯・頁岩地帯

225北海道内の黒曜石原石

231無頭川遺跡

縄文時代の食糧資源

233土偶・石棒

235環状石斧

237土偶石偶

240装飾品

250晩期副葬品セット

260縄文式土器

261縄文早・前・中期

271縄文後期

275縄文後期・晩期

281縄文晩期 |

400続縄文時代

500オホーツク文化と擦文文化

503オホーツク式土器

600アイヌ文化の成立

601アイヌ文化

603アイヌの風俗

605富良野盆地の発見

700 3開拓

1 開拓のはじまり

3 開拓地の生活

4 稲作のはじまり

800日本最長直線道路 |

|

| |

| |

01外観

|

10生物

|

111 富良野の自然

|

|

ランドサット画像 |

|

|

|

|

オオワシ・カワセミ

ヒグマ・オコジョ |

エゾタヌキ

エゾリス |

エゾナキウサギ |

|

12富良野市の概要

|

富良野市は、北海道中央部に位置する農村で、東部にそそり立つ、活火山の十勝岳連峰と、西部に聳える夕張山地に囲まれた富良野盆地の

南半分に位置しています。

北部は、中富良野町、上富良野町と接し、南東には南富良野町が、また西部には芦別市が隣接します。

市の総面積は660.71㎢で、東京大学北海道演習林や、国有林の森林が市域の約7割を占めています。

内陸性気候で気温の日格差、年較差が大きく、過去の記録では最高気温は36.3度、最低気温は放射冷却により-34.5℃を記録したこともあります。

富良野市街地は、市域の北端部にあり、官公庁や銀行、商店、スーパーマーケット、飲食店が軒を連ね、周囲には新興住宅地が分布します。 |

s.jpg)

引用「Map-It」 |

市街地の周辺部には、主に玉ねぎやニンジンなどの畑作地帯が広がり、

また空知川の対岸に位置する北の峰地区はスキー場とホテルやペンション、コンドミニアムなどが密集するリゾート地になっています。

更に、空知川上流域には、山部・東山地区の農村地帯が、十勝岳連峰の麓に広がる丘陵地帯の麓郷や布礼別地区などでは、連続した緩やかな起伏のある農村景観が見られます。農地ではワイン用のぶどう栽培も行われ、本市で醸造した地酒の「ふらのワイン」が人気です。

富良野市は北海道の中心部に位置することから、北海道の「へそ」に当たると考えた住民たちが、1969年(昭和44)に「北海へそ祭り」と言うお祭りを生み出しました。お腹を顔に見立てて踊るこのお祭りは毎夏開催され、地域住民に親しまれるのはもちろん、観光客も喜ばれています。 |

富良野市の概要

|

十勝岳連峰と葡萄畑

富良野市ブドウ果樹研究所 |

北海道へそ祭り

|

|

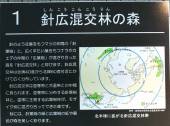

1 針広混交林の森

針のような葉をもつマツの仲間の「針葉樹」と、広く平たい葉をもつナラやカエデの仲間の「広葉樹」が混ざり合った 森を「針広混交林」と呼びます。

針広混交林は北緯40度から北緯60度付近にかけて広く分布しています。

針広混交林は亜寒帯と冷温帯との中間に見られます。亜寒帯に分布する針葉樹林と、温帯に生育する広葉樹林が、モザイク状に混ざり合ってできた森です。

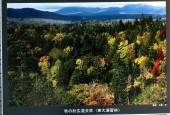

秋には、針葉樹の緑と広葉樹の紅や黄色が森を美しく彩ります。 |

針広混交林の森 |

|

北半球に広がる

針広混交林

|

秋の針広混交林

東大演習林

|

|

2 北海道周辺の植生

北海道では針広混交林が広く見られます。 これは、トドマツ・エゾマツ・アカエゾマツなどの常緑の針葉樹とミズナラ・シナノキ・ヤチダモ・ハンノキ・シラカバなどの落葉する広葉樹が混ざり合った森です。

針広混交林は、 東アジアでは サハリン南部、 中国東北部、 沿海州にも 分布しています。

北海道の寿都と長万部を結ぶ黒松内低地帯より南の渡島半島、東北地方から中部地方にかけた東日本では、ブナをはじめとした落葉広葉樹林が見られます。

西日本ではカシ・シイなどの照葉樹林の森 が拡がっています。

一方、北海道や南サハリンより北では タイガが見られます。タイガとはシベリアに拡がる針葉樹の広大な森です。

タイガの北には森林ツンドラがあり、その北はツンドラ地帯になっています。ツンドラとは高い木は生えず、永久凍土の表面が夏だけ融けて、コケ・コケモモ・スゲの仲間が見られる環境です。

東アジアでは温帯から寒帯にいたる多様な気候帯があります。植物の分布もその影響を受けます。降水量や地形の違いによって、その分布は複雑に入り組んで います。 |

北海道周辺の植生 |

|

日本周辺の植生分布図

|

エゾマツ(針葉樹)

シナノキ(広葉樹) |

|

13クマゲラ

|

3 クマゲラの生態

クマゲラは日本に生息するキツツキの仲間で最も大きく、全長は約45cmあります。全身が黒く、オスは頭の上全体が、メスは後頭が鮮やかな赤色です。深い森をすみかとして、一年を通じて同じ 場所に留まって生活します。

ノミのように鋭いくちばしで朽ち木や古い切り株を掘って餌を探します。朽ち木が雪に埋もれてしまう1月から3月には、内部が腐ってアリの巣となっている樹木を見事に察知して掘り当てます。

巣は巣穴の前方が開けた明るい場所に作られます。強力なくちばしで、幹に縦20cm、横10cmの出入り口を作り、さらにその奥に直径20cm 深さ50cmにも達する大きな巣穴を掘ります。

巣は3年から5年くらい使います。その巣でメスは3~4個の卵を生みます。

クマゲラは巣のほかにねぐらをもち、 幹の内部が腐って空洞になった大木を使 います。

早春から夏には、くちばしを枯れ木に連打して音を出すドラミングという行動 が見られ 「ドドドドド・・・」という音がクマゲラのすむ森に響きます。

クマゲラは国内では数が少ないため、1965年に国の天然記念物に指定されています。また、富良野市の市の鳥です。

子育てをするオス(初夏)撮影:有澤浩

えさを採るメス(冬)門間 敬行 |

|

14クマゲラの巣

クマゲラの四季

クマゲラの四季 |

【繁殖期】

・5月11~13日に産卵する

・5月14・15日~5月28・29日に抱卵する

・5月29・30~6月29日に育雛する

・雌雄とも抱卵するが、夜間はオスが抱卵する時間が圧倒的に長い

・ヒナに与えるエサはアリ類

【樹冠の紅葉】

・10月初旬ころから樹冠が色付きはじめ、20~25日頃に林床まで錦が降りる

【クマゲラに関する情報】

・クマゲラは国内最大のキツツキで、北海道と東北の一部に生息している。

・国の天然記念物に指定されており、森林伐採による営巣木・採食地の破壊、繁殖期の人の侵入による攪乱が懸念され、本州では絶滅が危惧されている。 |

|

| |

| 15森の動物

|

16エゾモモンガの生態

|

エゾモモンガは、エゾリス・シマリスと同じリス科の動物です。

木の上で生活することは、エゾリスと同じですが、エゾリスが昼間行動するのに対して、エゾモモンガは夜間行動するため、縄張りを争う事はありません。

北海道の全域に生息しますが、夜行性であるため、人目にはあまり触れません。

夜に飛ぶことから「ばんどり(晩鳥)」と呼ばれることもあります。

■生活の場所

木の上で生活します。前足と後ろ足の間の「飛膜」を張って、空中を滑空しながら木から木へと移動します。樹木の高いところまで登って飛び、次の次の木へと移って、地上へ下りる事はありません。

■巣

キツツキの掘った穴を利用したり、木の皮やコケでエゾリスに似た巣を作ることもあります。

■餌

広葉樹や針葉樹の冬芽や若葉、木の実で、昆虫も食べます。

■陶器

冬眠せずに活動します。 |

エゾモモンガの生態 |

たくみに木に登る |

木の孔から顔を出す |

よくご存じのように、モモンガは縄文時代の重要狩猟対象動物でした。

捕獲したモモンガの首を落とし、そのまま裏返すように皮を剥いで手袋として使いました。 |

|

17鳥類

|

| |

50地学

美瑛・富良野と言えば、その独特の地形に魅力があります。

|

51活断層

※富良野断層帯は、東西圧力によるズレ・押し上げ、押し下げの断層

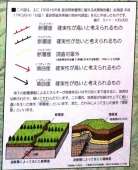

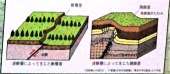

断層崖と撓曲崖

|

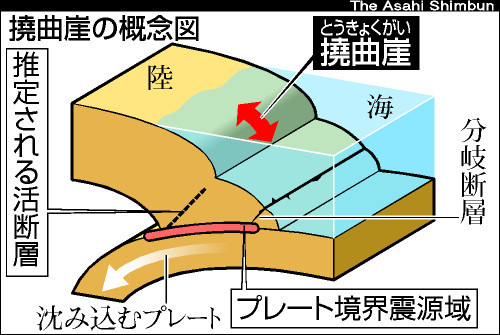

地下の断層運動によるエネルギーが地表あるいはその近くまで達すると、地表は 切断されたり、傾いてたわんだりします。この場合、

地表面が切断され上下に食い 違いを生じた崖を「断層崖」といいます。 また、

地表面のたわみによって生じた崖を「撓曲崖」といいます。 |

|

断層崖:確実・不確実

・調査対象外

撓曲崖:確実・不確実 |

断層崖と撓曲崖

|

断層崖=切れ目。逆断層によって生じた、断面

撓曲崖=たわみ。逆断層によって生じたたわみ

撓=たわむ・たわめる・まがる・まげるの意味

用例=屈撓・逗撓・不撓(不撓不屈) |

富良野断層帯北部 |

清水山断層

中富良野ナマコ山断層

御料断層

中御料断層

清水山断層北東部に断層帯あり |

富良野断層帯南部 |

御料断層

中御料断層

麓郷断層(長~い)

長い断層帯に囲まれている |

富良野断層帯南部 |

御料断層

麓郷断層 |

|

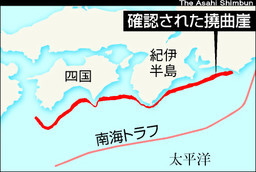

※資料 撓曲崖 引用「ちずらぼのちずらぶ」 お借りします。m(_ _"m)

名古屋大や広島工業大のグループは、静岡県から九州までの沖合の海底に、撓(たわ)んだ崖のような構造「撓曲崖(とうきょくがい)」が400km以上続いていることを、詳細な海底地形図で確認した。

撓曲崖の下には活断層があると推定される。これまで報告された多くの海底活断層より陸側にあり、東南海、南海地震の際にこの推定活断層も同時に動くと、局地的な海底地滑りによる津波などをもたらすおそれもあるという。 |

|

|

|

陸上の活断層は航空写真で細かく見ることができるが、海底にある活断層の分布などは正確に把握できていない。

中田高教授(広島工業大)らは、海上保安庁の水深データをもとに、静岡から九州にかけての太平洋側について、海底の細かい地形が判読できるような地図を作製した。

鈴木康弘教授(名古屋大)らはこの海底地形図から、静岡県沖から九州の日向灘にかけて、沿岸から20~40キロ沖に、幅20~30キロ程度の撓曲崖が延々と続いていることを確認した。部分的には指摘されてきたが、東南海、南海地震の震源域が並ぶ南海トラフに並行して続くことがはっきりわかった。

撓曲崖は、地下深部にある活断層がずれることで、その上の地層が撓んでできることが多い。

今回確認された撓曲崖の下にも「活断層がある可能性が高い」と鈴木教授。

多数の活断層がつらなった断層帯になっているかもしれないという。 |

|

推定される活断層は、東南海、南海地震を引き起こすプレート境界から枝分かれした断層(分岐断層)とみられる。

分岐断層は巨大地震の際に同時に動く可能性がある。

1944年の東南海地震、その2年後の南海地震の際、この推定活断層が動いたかどうかで、過去の地震をもとにした将来の地震被害の想定は見直しを迫られる可能性もある。

鈴木教授は「沿岸部の調査を進め、前に活動があったのかどうか調べることが重要」と話している。 |

※まとめ

わかりにくい説明でしたが、東日本大震災の時に、太平洋プレートによって押したわめられた地層が、ピンッと跳ね上がってあの巨大津波を産んだが

東海・東南海沖には何百kmにもわたって、地震が起こったらその反動でピンッと跳ね上がる地層が続いている。だから大津波の恐れありと言う。

で、富良野断層帯にもピンッと跳ね上がる構造があり、大きな被害をもたらすと言っているのか、

それとも、能登半島地震のように数秒~数十秒で地層が切れて跳ね上がったりせず、にゅわーーと地面が曲がって断層を形成すると言っている。

|

52富良野盆地の活断層

富良野盆地の断層活動を探る

|

富良野盆地の活断層は「富良野断層帯」と呼ばれています。

富良野断層帯は上富良野町から富良野市に至る南北20kmに分布し、

富良野盆地西縁の「清水山断層」・「御料断層」・「中富良野ナマコ山断層」と

富良野盆地東縁の「麓郷断層」の4つが確認されています。

平成14~16年度の3箇年をかけて、北海道立地質研究所は富良野盆地の活断層調査を本格的に行いました。

この調査は、将来の断層活動による地震のおおまかな発生時期やその規模を予測することを目的に行ったもので、

過去に発生した断層のズレの量や、その年代などを調べられました。

活動の位置とそのおおまかな危険度を知る事は、地震大国日本に暮らす私たちには大切なことです。 |

|

富良野盆地の活断層を掘る

|

東大樹木園の断層調査

|

断層活動によって矢印の方向に階段状の低い崖が形成されていることがわかる |

麓郷断層のトレンチ調査

東大演習林樹木園内 |

|

|

活断層とは何か

|

「活断層」とは「最近の地質時代に活動した証拠のある断層」とされています。

「最近」とは第四紀(170万年以降)と呼ばれる新しい地質時代の始まりを目安にしています。

また、断層運動は地震と地震の間ではほとんど静止していますが、最近活動した断層は、近いうちに再び活動する可能性を秘めているので「生きている」断層、つまり活断層と呼ぶことになりました。

この時代、力を受けた日本列島には、たくさんの「ずれ」つまり「断層」が作り出されました。

力を受け続ける岩盤は、突然破壊し、エネルギーを放出します。破壊の痕跡が「断層」であり、放出されるエネルギーが地震のエネルギーと言うわけです。

「ずれ」は力を受け続けることによって何度も「ずれていく」(断層運動)性質があります。そのため、最近の地質時代の「活断層」のずれの繰り返しは、断層地形として地表でも見ることができます。 |

活断層とは何か

|

|

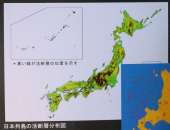

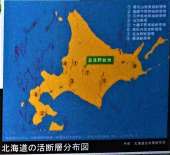

日本列島の活断層分布図

|

北海道の活断層分布図

北海道立地震研究所 |

➀増毛山地東縁断層帯

②函館平野西縁断層帯

③石狩低地東縁断層帯

④当別断層帯

⑤十勝平野東縁断層帯

⑥黒松内低地断層帯

⑦富良野断層帯

⑧標津断層帯 |

|

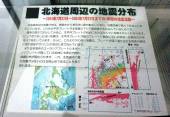

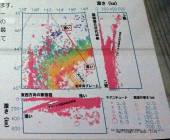

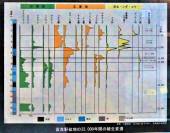

53北海道周辺の地震分布

―2004年7月22日~2005年7月22日1年間の地震活動―

|

北海道周辺の地震分布は、根室沖から浦河沖に最も集中しており、地震活動が盛んであることを示しています。

これは太平洋プレートが北海道の下に千島海溝で沈みこんでいるためです。

震源の深さで区分してみると、太平洋プレートが斜めに沈み込んでいる様子がよくわかります。

ピンク色で示した浅い地震は、太平洋プレートが陸のプレートに衝突している根室~日高地方の沖の沖合で発生しています。

さらに、これより下の深い地震は、プレートが深く潜り込む北海道の陸域の地下深部やサハリンの周辺にまで及んでいます。

また日本海沖のユーラシアプレートとオホーツクプレートが面している地域にも、南北方向の地震分布が認められます

一方、北海道内で最も地震が少ないのは、北見山地であることも見て取れます。 |

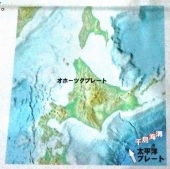

北海道周辺のプレート運動

北海道周辺の地震分布

|

|

プレートの沈み込み |

プレート運動と地震層位

|

震度別の地震分布

|

|

2004年 富良野麓郷断層の調査 ~東大演習林樹木園の活断層~

|

2004年(平成16)、北海道立地質研究所は富良野市 山部の東大演習林樹木園内で断層を確認するためのトレンチ調査・ボーリング調査などを行いました。

調査の結果、地層のずれが確認され、このずれが地表面に低い崖を出現させていることが明らかになりました。これは、東側の岩盤が西側に向かって衝上したことにより、東側の地層が約3m押し上がった逆断層と認定されました。

この地層のずれが起こった時期は、ずれた地層の理科学的な年代測定によって、縄文時代後半期の今から約4,550年以降から約2,400年以前の間と判定されました。このときの地震の大きさは、活断層の長さとずれの量から判断して、マグニチュード7.3~~7.4だったと推定されています。

また麓郷断層の活動間隔は、計算式による算出によって、約 13,000~ 約20,000年程度と考えられています。近い将来は地震発生の可能性は低いようですが、いざ起こった時には同規模の地震が起こる恐れがあります。 |

|

| 55樹木園の断層

|

| |

60富良野盆地の地質

|

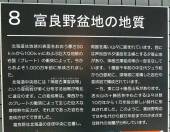

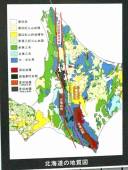

8 富良野盆地の地質

北海道は地球の表面を覆う厚さ30kmから100kmにおよぶ巨大な地殻の岩盤(プレート)の衝突によって、今からおよそ1,000万年前に形成されました。

北海道中央部には 「神居古潭変成帯」という変成岩が多く分布する地帯が南北に連なります。この変成帯は、東西からのプレートの衝突によって生じた巨大な 摩擦熱や圧力が、それまであった岩石を変成させてできました。

富良野は北海道のほぼ中央に位置し、周囲を高い山々に囲まれています。

西には芦別岳や夕張岳を主峰とする夕張山地 があり、神居古潭変成帯の一部をなしています。1億数千万年前の中生代ジュラ紀から白亜紀に、深海底に堆積した岩石や変成岩で構成されています。

東には十勝岳山系があります。活火山の十勝岳を中心とする山々は数10万年から1万年前の新しい時代に形成されました。このように、富良野周辺では中生代から数万年前までのさまざまな時代の地層が分布しています。 |

|

61富良野盆地の地質

富良野盆地の地質 |

|

上に記述 |

北海道の地質図

神居古潭変成帯 |

富良野周辺の地質図

|

|

62周辺の山々

|

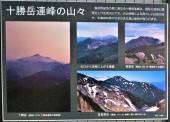

十勝岳連峰の山々(東側)

富良野盆地の東に連なる十勝岳連峰は、 現在も活発に噴 煙を上げる活火山です。 火山活動による荒々しい山肌のほ か、針葉樹林帯やさまざまな高山植物が見られます。 |

|

十勝連峰の山々 |

十勝岳(標高 2.077m 十勝岳連峰の最高峰)

十勝岳の火口から活発に上がる噴煙

美瑛岳(標高2,052.3m 連峰第二の高峰)

富良野岳(標高1,912.2m 連峰で最も緑の多い山)

|

|

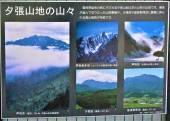

夕張山地の山々(西側)

富良野盆地の西にそびえる夕張山地は非火山性の山岳です。侵食が進んで切り立った山岳景観や、夕張岳や富良野西岳に豊富に見られる高山植物が特徴です。 |

夕張山地の山々 |

芦別岳(標高1,726.9m 夕張山地の最高峰)

芦別岳本谷 (ユーフレ川源流の深い渓谷)

芦別岳(冬期の山頂と本谷)

夕張岳(標高1,667.8m)

富良野西岳(標高1,331.1m)

撮影:久保信一((1)2)3) 石原(45) |

|

63 9 盆地の形成と活断層

|

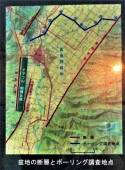

富良野盆地の基盤となる地質は「十勝溶結凝灰岩」と呼ばれる岩石です。富良野から美瑛にかけて広がるなだらかな丘陵地帯を形作っています。

およそ140万年前に十勝岳火山群の大噴火が起こりました。このとき噴出した十勝溶結凝灰岩は200mもの厚さで盆地を覆っています。

盆地の東西の縁では地下数10mで十勝溶結凝灰岩の層がありますが、中央部では約90mでも達しません。これは、盆地の東西にある断層が動いて、盆地の中央が大きく陥没しているためです。

陥没した部分には、空知川やその支流が運んだ砂や泥が厚く堆積しています。 |

盆地の形成と活断層 |

|

|

盆地の断層とボーリング調査地点

|

富良野盆地の断面図

なべ底のような構造 |

|

64植生の移り変わり

|

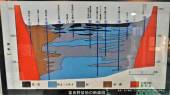

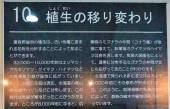

10 植生の移り変わり

富良野盆地の植生は、古い地層に含まれる花粉を分析することによって知るこ とができます。

32,000~10,000年前はエゾマツ・アカエゾマツ・グイマツ・ハイマツなどの針葉樹の森が盆地に拡がっていましたこのような森は現在、北海道の高山帯や北サハリンなどに分布します。この時代は気候が寒冷だったことがうかがえます。 ところが8,000年前になると、広葉樹のミズナラの仲間(コナラ属)が急激に増えて、針葉樹のグイマツやハイマツは姿を消します。気候の温暖化によって、温帯に分布するミズナラの仲間が北にも拡がってきたことがわかります。

北海道で見られる針広混交林はおよそ 8,000年前にその原形が形成されました。このように、地球規模の気候の変動によって、森林の樹木や植物は移り変わっています。 |

植生の移り変わり |

|

富良野盆地の

3万2千年館の植生変化 |

|

6511岩石を見てみよう

|

|

|

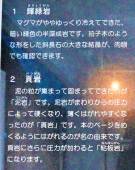

1輝緑岩

マグマがややゆっくり冷えてできた、暗い緑色の半深成岩です。

拍子木のような形をした斜長石の大きな結晶が肉眼でも確認できます。

2 頁岩 富良野市の頁岩

泥の粒が集まって固まってできたのが「泥岩」です。泥岩が周りからの圧力によって硬くなり、薄く剥がれやすくなったのが「頁岩」です。本のページをめくるように剥がれるのは名の由来です。頁岩にさらに圧力が加わると「粘板岩」になります。 |

|

3オルビトリナ石灰岩

石灰質の殻を持つ生物が堆積してできた岩石です。

藻類、有孔虫点、サンゴ、二枚貝、巻貝などの白亜紀の化石を多量に含みます。

特に大型有孔虫のオルビトリナが多く見られます。

これらの化石から、当時の海は、水温が高く、水のきれいな浅い海だったことが推測されます。

4砂岩

たくさんの砂粒が集まって固まった堆積岩です。 |

|

5十勝溶結凝灰岩

富良野盆地を埋め尽くしている岩石です。

火山の噴火による高温で流れ下った軽石や火山灰などが、自らの熱で溶けてくっつきあったものです。

ハンマーで叩くとすぐに砕ける柔らかい岩石です。透明な石英の粒がたくさん見られます。

6蛇紋岩

カンラン岩と言う岩石が水との反応で変質した柔らかい岩石です。マグネシウムやニッケルといった重金属を多量に含むため「超塩基性岩」とも呼ばれ、濃い緑色をしています。

蛇紋岩の分布する地域には、特有の植生が発達していることがあります。 |

|

7 トロンニエム岩

マグマがゆっくりと冷えてできた深成岩です。石英や斜長石が多く、白っぽいので「優白岩」とも呼ばれます。

8ドロマイト

石灰岩は主に炭酸カルシウムからできていますが、そのカルシウムの半分がマグネシウムに置き換わった岩石です。

畑の肥料として利用されます。 |

|

1輝緑岩(中富良野町奈江川)

2頁岩(富良野市島ノ下) |

|

3オルビトリナ石灰岩

(富良野市島ノ下)

4砂岩(富良野市冨問) |

|

5十勝溶結凝灰岩

(富良野市五区)

6蛇紋岩

7トロンニエム

(富良野市山部) |

|

|

|

67

名寄高師小僧

なよろたかしこぞう |

名寄高師小僧

湿地の草木の根のまわりに、水酸化鉄がついて固まった褐鉄鉱です。 管状で割れやすく、 長さはさまざまです。 国の天然記念物です。

産地:名寄市瑞穂区 有利里川河岸の中世層中の粘土層 |

名寄鈴石 |

名寄鈴石

褐鉄鉱が球形状に濃集した者で内部が球形状になっているのが特徴です。

球形や楕円形をしていて、振ると音がするので「鳴石」 「岩壺」とも呼ばれます。

粘土のかたまりが水酸化鉄の殻でおおわれています。

内側の粘土が収縮して、水酸化鉄の殻から離れているために中空になっています。 国の天然記念物です。

産地:名市緑ヶ丘 河岸段丘の沖積層 |

温石綿 |

温石綿

蛇紋岩の中に見られる白色から淡灰色の綿です。「石綿」や

「アスベスト」と呼ばれ、手でもむと綿の様のようになります。

繊維が長く色の白いものが上質とされ、耐火・断熱、防音・防湿、電気絶縁などの材料として使われていました。

かつて、富良野市の野沢鉱山・山部石綿鉱山・布部石綿鉱山は当地でも代表的な鉱山でしたが輸入の増加や鉱山の埋蔵量の減少により、採掘されなくなりました。 |

トロンニエム岩

ドロマイト |

化石のかたまり

溶結凝灰岩 |

頁岩 |

|

|

| |

100考古学

|

1002 富良野のあけぼの

|

110旧石器時代

|

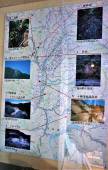

113 1 富良野の先史文化

|

北海道に人類が住み始めたのは、今から約22,000年前の後期旧石器時代に遡ります。

北海道の先史時代は、旧石器・縄文・続縄文・オホーツク・擦文・アイヌの各時代に分けられています。

本州では、縄文時代の終わり頃から、弥生時代の初めに、稲作農耕の文化に移りますが、北海道は稲作に不適な寒冷地であるために、

本州の弥生時代に対応する続縄文時代以降も狩猟・漁撈を主な生業とする文化が続きました。

富良野市で発見された先史時代の遺跡は、現在までに127カ所にのぼります。

旧石器時代の遺跡は丘陵地帯に分布し、

縄文時代の遺跡は、扇状地・河岸段丘などで確認されています。

続縄文時代以降の遺跡は極端に少なく、チャシなどの

アイヌ文化期の遺跡も今のところ発見されていません。 |

考古展示室 |

2富良野のあけぼの

3富良野の開拓

|

1富良野の先史時代

|

|

|

|

富良野の先史文化 |

|

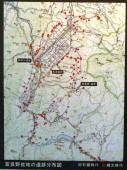

富良野盆地の

遺跡分布図 |

旧石器時代の遺跡

東麓郷1遺跡 |

縄文時代の遺跡

鳥沼遺跡 |

縄文時代の墓

無頭川遺跡 |

|

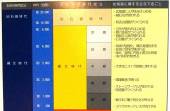

114年表

|

旧石器~縄文晩期 |

旧石器時代

細石刃→有舌尖頭器

縄文時代

貝殻文土器→石刃鏃

前期

貝塚・円筒土器・漆

中期 ヒスイ

後期 環濠集落

環状列石・周堤墓

晩期 亀ヶ岡文化

琥珀製首飾り |

続縄文~擦文 |

続縄文時代

金属器使用開始

南海産貝交易開始

続縄文文化の東北北部へ進出

オホーツク文化期

オホーツク人の南下

阿倍比羅夫が北征する

擦文時代

カマド付き竪穴住居拡大

北海道式古墳築造

蕨手刀・帯金具が伝播

・道南で平地住居が作られる |

擦文時代

|

オホーツク文化期(400-800)古代

オホーツク人の南下

阿倍比羅夫が北征する

擦文時代(600-1200)飛鳥~鎌倉初頭

カマド付き竪穴住居拡大

北海道式古墳築造

蕨手刀・帯金具が伝播 |

擦文~近代 |

擦文時代(1200頃)鎌倉初頭

道南で平地住居が作られる

アイヌ文化期(1200-1900)中世-近世(鎌倉・室町・江戸)

土器消滅し鉄鍋に替わる

蝦夷から津軽へ交易する

諏訪大明神絵言葉

道南に館が築かれる

道南でアイヌと和人が争う

チャシ(砦)が築かれる

国後・根室でアイヌと和人が争う

伊能忠敬が蝦夷地を測量する

近代・現代 |

|

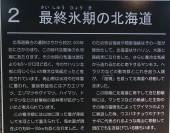

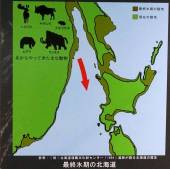

115 2 最終氷期の北海道

|

北海道最古の遺跡は、今から約22,000年前に遡り、この時代は最後の氷河期に当たります。

その当時の気温は、現在よりも5~10℃ほど低く、今のサハリン北部と同じ位の寒冷な気候だったと推定されています。

高山帯は、氷河や万年雪に覆われ、富良野盆地には、アカエゾマツ、エゾマツ、ハイマツ、トドマツなどの針葉樹の森林帯が広がっていたと考えられています。

この寒冷期には、山地に降った雪が凍結して氷河として蓄えられて、海水面が現在よりも80~100mも低くなりました。

そのため、宗谷海峡や間宮海峡はその一部が陸地化して、北海道はサハリンや大陸と陸続きになりました。

さらに、寒冷な気候から逃れるために南下するマンモス、ヘラジカなどの動物群と、これを追う人類が陸橋を渡って、北海道へ移動してきました。

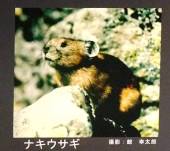

この時期に北海道に南下してきた動物には、マンモスなどの絶滅した動物やその後の温暖化によってグイマツのように衰退した例、ウスバキチョウやナキウサギに代表されるような高山に移動して、現在でも生き延びている種もいます。 |

|

最終氷期の北海道 |

|

最終氷期の北海道

動物の南下

|

ナキウサギ |

ウスバキチョウ |

|

117 3 富良野の旧石器文化

|

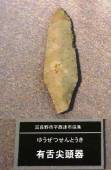

富良野市内最古の遺跡は約12,000年前 の後期旧石器時代の遺跡で、麓郷・布礼別・東山の標高が400mを越える丘陵の尾根や緩斜面で発見されています。

昭和61年には、 東麓郷1遺跡と東麓郷2遺跡の発掘調査が行われ、

約12,000年前の有舌尖頭器、 尖頭器、 彫器、掻器、石刃、片刃石斧、 舟底形石器などの特徴的な石器群が発見されました。

また道内では類例の少ない土器片が数点見つかっています。 この土器片は旧石器時代の終末から縄文文化の出現を考える上で、全国的にも注目されています。

この時代の石器製作技術は「石刃技法」と呼ばれる独特な技法が用いられています。

これは石器の素材になる原石を円筒形や角錐形に整え、 間接打法や胸圧法によって、縦に細くて両側がナイフのように鋭い剥片を剥ぎ取る技法です。 |

富良野の旧石器文化 |

|

石刃技法

間接打法・胸圧法 |

発掘調査の様子

(東麓郷2遺跡) |

遺物が発見された状態 (東麓郷1遺跡)

|

土器の出土状態

(東麓郷2遺跡) |

|

120東麓郷1・2遺跡の出土物 旧石器後半~縄文

|

東麓郷1遺跡 北海道富良野市6206

種別:散布地

時代:旧石器・縄文

主な遺構:遺構なし

主な遺物:有茎尖頭器、両面調整石器、尖頭器、掻器、石刃、舟底形石器、彫器、石核、細部調整剥片、剥片、砕片、石斧、磨石、石皿、礫、

無文土器

主な時代:旧石器後半から縄文

東麓郷2遺跡 北海道富良野市5800

種別:散布地

時代:旧石器・縄文

主な遺構:遺構なし

主な遺物:両面調整石器、尖頭器、削器、掻器、ナイフ形石器、石刃、石核、スポール、細部調整剥片、剥片、砕片、石斧、

無文土器

主な時代:旧石器後半から縄文 |

|

| 121

|

| 123東麓郷1・2遺跡

|

125

|

| 126

|

| |

132旧石器時代の遺物

|

舟底型石器 |

舟底型石器

|

石核

|

スポール(剥片)

|

スポール

|

石核

|

両面調整石器

|

有舌尖頭器 |

打製片刃石斧

|

局部磨製石斧

|

|

|

| |

200縄文時代

|

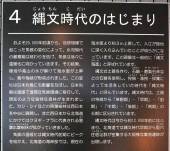

2014 縄文時代の始まり

|

およそ20,000年前頃から、地球規模で起こった気候の変化によって、氷河期時代の厳寒期は終わりを告げ、気候は徐々に温暖化に向かっていきます。その結果、極地や高山の氷が溶けて海水面が上昇し、島や海峡が形成されました。

この変化は、日本列島にも影響を及ぼし、日本列島は、温暖で湿潤な気候環境に移行して、現在のような独特な森林が生まれました。

カシ・シイなどの照葉樹林は、西日本を中心に展開し、また西日本から北海道にかけてはクヌギ・ナラに代表される落葉広葉樹林が広がっていきました。

気候の温暖化は、縄文時代、前期にピークを迎え、北海道の海岸部では、現在の海水面より約3m上昇して、入江が陸地に深く入り込んでいたことが明らかになっています。この現象は、一般的に「縄文海進」と呼ばれています。

縄文式土器を作り、石鏃・磨製石斧などの石器を使用し、狩猟・漁撈・採集によって生活をしていた時代を「縄文時代」と呼んでいます。

縄文時代は、土器の特徴から草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の6期に区分されています。

縄文時代は今から約12,000年前に始まり、北海道では縄文時代、早期から竪穴住居址が密集する大規模な集落遺跡が出現します。 |

|

|

縄文時代の始まり

|

|

縄文海進最盛期

(約6000年前)

の海岸線 |

竪穴住居跡(中期)

無頭川遺跡 |

|

202西達布2遺跡遺物

|

種別:散布地

時代:縄文早期/中期/晩期

主な遺構:土坑

主な遺物:縄文土器(浦幌式土器)、石器(石刃鏃石器)

特記事項:遺物包含地

浦幌式土器であるから、在地系住民が石刃鏃文化に溶け込んだ。 |

西達布2遺跡遺物

|

西達布2遺跡出土遺物 |

浦幌式土器 |

削器

|

石刃

|

石刃

|

|

| 203

|

204東山遺跡 富良野東山遺跡は、石刃鏃文化人の遺跡である。

|

矢柄研磨機

砥石

石錘 |

石鋸

|

磨切り痕ある石斧石材

|

|

|

石刃鏃文化

|

「石刃鏃」とは、縄文時代早期中葉(約7000年前)に、北海道の北東部を中心に出土する矢尻のことです。

縄文時代の遺物でありながら、後期旧石器時代に一般的に見られる「石刃技法」によって作られているため、特殊な石器として注目されています。

その分布は、サハリン、沿海州、中国東北部、さらにはシベリアまで広範囲に分布しています。

北海道の石刃鏃文化は、シベリア大陸から伝播したと言われています。

石刃鏃とともに出土する遺物は、浦幌式・女満別式等の土器、石刃を素材にした彫器、掻器、削器8 尖頭器、磨製石斧、石鋸、砥石、石錘、などの石器があります。 |

|

205東山遺跡 富良野町の石刃鏃文化の遺跡

|

| 206東山遺跡

|

浦幌式土器

|

浦幌式土器は、北海道浦幌町で発見された縄文早期の平底土器で、絡条体圧痕文が特徴です。

【特徴】

・口唇部と口頸部に絡条体圧痕文が施されている

・上部にだけ絡条体圧痕文が付けられている

・薄手・無文で底面にはホタテ貝の圧痕が明瞭に残される

【発見地と遺跡】

・浦幌町新吉野台細石器遺跡

・浦幌町共栄B遺跡

・浦幌町平和・下頃辺

【発見の経緯】

・浦幌新吉野台細石器遺跡では、浦幌式土器と石刃鏃が発見され、石刃鏃文化の遺跡として知られるようになりました

・浦幌町共栄B遺跡では、浦幌式土器と石刃鏃石器群が発見されました

【石刃鏃文化】

・石刃鏃文化は、中国東北部からも発見されており、大陸と日本列島との関係は未だ謎に包まれています

・石刃鏃は、黒曜石製の砲弾形の石核から剥ぎ取った石刃の先端部を加工して作られた特異な石器です

【特記事項】

・この土器は石刃鏃文化を取り込んだ、北海道在地人の遺物である。 |

女満別式土器

|

女満別式土器は、北海道女満別町の豊里遺跡で出土した土器で、縄文早期時代の石刃鏃文化に位置づけられています。

【特徴】

・紐を木片などに縛り付けて土器上を転がして付けた組紐圧痕文様、刺突文、竹管文などの文様がある

・石刃や石刃鏃と一緒に出土している

【発見された背景】

・豊里遺跡では、石刃、削器、彫器、剥片石器、尖頭器、石斧、石錘、石核などの遺物も出土している

・石刃を加工して石鏃を作っていることから石刃鏃文化と呼ばれ、この文化は大陸に本源をもち、北海道はその前衛地をなしている

・この土器は大陸から来た石刃鏃文化人土器である。 |

|

| 210縄文石器 |

211色々な石器

|

|

|

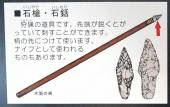

石鏃

狩猟の道具で、先端が鋭く尖っています。矢の先につけて使います。 |

|

石槍・石銛

狩猟の道具です。先端が鋭く尖っていて刺すことができます。

柄の先に付けて使います。ナイフとして使われるものもあります。 |

|

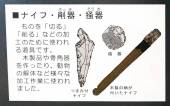

ナイフ・削器・掻器

ものを「切る」「削る」などの加工のために使われる道具です。

木製品や骨角器を作ったり、動物の解体など様々な加工作業に使われました。

|

|

砥石

石斧やネックレスの玉などを磨いて仕上げるための道具です。

砂岩や凝灰岩などが主に使われています。 |

|

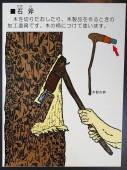

石斧

木を切り倒したり、木製品を作るときの加工道具です。

木の柄につけて使います。

|

|

たたき石

石器を作るときなどに使います。

すり石・石皿

木の実などをすり潰したりする調理道具です。 |

|

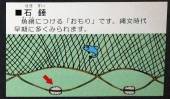

石錘

漁網をにつける「おもり」です。縄文時代早期に多く見られます。

|

|

| 212縄文時代の石器

|

| 214縄文石器

|

| 216

|

| |

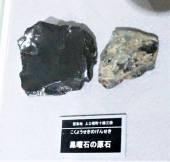

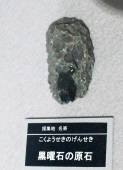

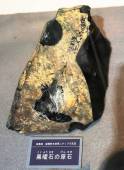

220 5 石器製作と黒曜石

|

先史時代の人々は狩猟に使う鏃・槍先や、切ったり、削ったりするための道具は、石を加工して作っていました。

富良野盆地周辺で主に使われたのは、加工がしやすくて、鋭い刃を作れる「黒曜石」と言う岩石です。

黒曜石は溶岩が急速に冷却されたためにできた。ガラス質の岩石で、北海道内には白滝、置戸、十勝三股・赤井川の4つの大規模な産地があり、

この他にも小さな産地が数カ所発見されています。

これらの原産地に近い、道北・道東から道央部にかけては黒曜石が多用され、道南部では頁岩と言う石が使用されます。

黒曜石は原産地によって含まれる微量な元素量が異なっていることから、理化学的な分析によって、石器の原産地を調べることができます。

富良野地方の遺跡で発見された黒曜石製の石器も主に、4大産地の黒曜石を使っていたことが明らかになっています。

数百km離れた産出地の黒曜石が富良野地方でも使用されていた事は、先史時代にあっても、ヒトとモノは広い範囲で移動していたことを如実に物語っています。 |

|

221石器製作と黒曜石

石器製作と黒曜石

|

|

北海道の黒曜石原産地 |

黒曜石の露頭

白滝村幌加沢 |

|

※研究 黒曜石地帯・頁岩地帯

|

上図③『北海道の黒曜石原産地』では、豊浦町~尻別川線(以後T-S線と略)を境に、 東を黒曜石地帯、西を頁岩地帯と分けている。

これはなんのことだろう。

想定

➀T-S線を境に、東が黒曜石産出地帯、西が頁岩産出地帯となる?

②T-S線を境に、石器中に占める黒曜石と頁岩の割合が逆転する?

検証

➀黒曜石の産出・非産出地帯の境界線だと仮定する。

火山が黒曜石を産出するには条件があり、どの山でも噴出するわけではない。特に北海道のように東西圧力によって寄せ集められた地塊では、

それぞれの地塊の成因や、含有鉱物、マグマのできる深さなどが関係するのかもしれない。

1)『北海道の温泉』では道東の名だたる黒曜石産地が千島火山帯に属し、赤井川産地以西が那須火山帯に属するという。しかし、

『自然災害情報』などでは、太平洋プレートの関連する火山フロントラインから、東日本火山帯と

フィリピン海プレートが火山フロントラインを作る西日本火山帯の二つに集約されている。

これが現在の火山帯分類なのかもしれない。

2)『日本における黒曜石産地』地図(明治大学)を見ると、境界線の豊浦町は黒曜石産地であり、奥尻島勝澗山にも黒曜石は産出する。

黒曜石ができる条件については遠軽町埋蔵文化センターであったので、そちらをご覧ください。あまりわからない解説 01 02

結論 T-S線は、黒曜石の非産出ラインではなかった。

検証

②T-S線を境に黒曜石と頁岩の石器中に占める割合が逆転するを考える。

(1)「北海道の黒曜石産地」を画像検索すると2枚の地図、画像➀③がでました。画像③はピリカ遺跡なので手持ちと置き換えました。

結論

画像➀でわかりました。東:黒曜石依存地帯、西:頁岩依存地帯を分ける線でした。

これは北海道の人には常識かも知れないが、内地人には謎でした。

疑問と仮説

|

頁岩産地の位置

境界線となる豊浦は小規模黒曜石産地であるが、長万部駅付近を境に西は頁岩依存地帯となっています。

そして、画像④では長万部駅直近から南西に延びる海岸地帯に頁岩層が3ヶ所表示されています。

豊浦産黒曜石の利用

では、頁岩産地に隣接した、豊浦の黒曜石は使われなかったのでしょうか。

北海道最高品質の黒曜石は大きくて均一質な置戸産です。白滝産は埋蔵量が数十億トンで、量が多いのです。

それに比べて、赤井川産は原石が小さくて不純物が多く低品質とされています。豊浦産も低品質だったのでしょうか。

多少は使われたのかもしれません。 |

|

(2)境界線(T-S線)について

1⃣画像➀と③、そして上部221の地図ではかなりアバウトに境界線が引かれています。

2⃣そして、画像④⑤では、非黒曜石地帯であるのに細石刃石器群出土遺跡が多数あります。どういうことなのでしょう。

1⃣境界線

この地域の地形は画像⑥のように渡島帯が「長万部-黒松内-寿都」を結ぶ線で分断されており、この南西部に頁岩を産出します。

これは、渡島帯の中でもモザイクのように地質が異なり、そこに東西圧力による亀裂が入ったのでしょうか。

従ってこの辺りを境界としたのでしょう。

しかし、地形や地質の成り立ちが異なる地域だからと、依存する石器材料が異なるというのもおかしな話です。もしかすると、

黒松内低地帯で狩猟をするために、その東西に住む集団が悠久の縄張り争いを続け、通行困難で石材の入手が偏ったのでしょうか。

2⃣細石刃の素材

近隣の粗悪な黒曜石では生存を左右する石器は作れず、豊富に入手できる頁岩を利用しました。

硬質頁岩には劈開性がありこれは黒曜石やガラスと同じで、石器材料として有効でした。

ピリカ遺跡を初めとする道南地域からは、おびただしい細石刃が出土しており、その石材は珪質頁岩でした。頁岩依存地帯でした。

図5の大関校庭遺跡に具体的な図示(図7-18,19)がされています。

(3)珪質頁岩とは

1⃣形成

珪質頁岩は、珪藻プランクトンが海底で繁殖し、死骸が堆積した泥岩が、熱や圧力によって固結したものです。

深くなるにつれて珪藻質泥岩が硬質頁岩や珪質頁岩に変化します。

八雲町の場合800万年前に形成された。かなりの深さで変成され、火山活動と共に押し上げられたものと思われます。

このため、珪質頁岩の産地は、渡島半島の太平洋側に広く分布しています。

2⃣性質

珪質頁岩は、旧石器時代や縄文時代に石器の材料として利用されました。

東北地方の最上川やその支流でも多く採取され、関東地方の遺跡でも確認されています。

※東北地方の硬質頁岩層と、道南の頁岩層は同じ地層の続きとされています。

【珪質頁岩の石器利用のポイント】

・珪質頁岩は、珪藻プランクトンを主成分とした珪藻土が地下で変性して岩石化した鉱石です。

・石器を作るための硬い素材として石が中心だった時代には、珪質頁岩は大切な道具製作の素材でした。

・緻密で硬く割りやすい石が石器に使われており、珪質頁岩は東北地方でさかんに使われていました。

・これらの石材は遠く関東地方の遺跡でも確認されることから東北地方から人々が交易によって運んだと推定されています。

③黒松内低地帯を調べる

先ほど、②(2)境界線で見た長万部-黒松内-寿都は黒松内低地断層帯と言われます。黒松内低地断層帯の図

東西圧力によって押し付けられた北海道の地質帯。その中で最も広いのが渡島帯である。

(1)渡島帯とは

渡島帯は、北海道西南部に位置する渡島半島を構成する地質帯で、ジュラ紀の付加体や新第三紀の火山岩などで形成されています。

【渡島帯の形成過程】

ジュラ紀(2~1.44億年前)に海洋プレートが沈み込み、付加体が形成された

新第三紀(約2,300〜258万年前)に海底火山活動が活発になり、火山岩・火砕岩・火成岩類が形成された

300万年前頃には渡島帯が形成されていた

【渡島帯の分布】

渡島半島全域が渡島帯に属している

津軽海峡を隔てた青森県の北部(津軽半島、下北半島など)も、地質構成的には渡島帯と類似している

【渡島半島の地形】

古生層(5.42~2.52億年前)を基盤としており、その上に新第三紀層(約3,400〜500万年前)がのっている

火山活動が活発な地域で、北部には積丹岳、羊蹄山、恵庭岳、樽前山などの火山がある

南部では駒ヶ岳第一、二の火山があるのみで、全体的に早壮年期の地形をしている

(2)渡島半島の形成

渡島半島は、新第三紀(約3,400〜500万年前)の海底火山活動によって形成されました。

【渡島半島の形成過程】

北海道西南部や東北地方に発達するグリーンタフ地域に属しています。

この地域は、火山岩・火砕岩と火成岩類で構成されています。

古生層を基盤としており、その上に新第三紀層がのっています。

火山活動が活発な地域で、北部には積丹岳、羊蹄山、恵庭岳、樽前山などの火山があります。

北海道の地形は、プレートのぶつかり合いが今も続いているため、多くの火山が活動しており、早壮年期の地形を呈しています。

また、北海道には、白亜紀に存在した海洋プレート沈み込み帯で形成された付加体の一部が、地下深くまで押し込まれて変成作用を

受けた「神居古潭帯」や「イドンナップ帯」などの変成岩帯もあります。

結論として

(3)黒松内低地断層帯の形成

黒松内低地断層帯は、北海道南西部にある渡島半島の基部をほぼ南北に横切る活断層帯で、東西圧縮の応力場によって形成されました。

【形成の過程】

北海道南西部は太平洋プレートの沈み込みにより東西圧縮の応力場にある。

この応力場にある褶曲地帯に黒松内低地断層帯が分布している。

断層の西側が相対的に隆起する逆断層で、長さは約32km以上である。

この低地帯が形成され始めたのは80万年前。活発に動いた15~8万年前。最も新しい活動は6000年前。6千年周期らしい。

(4)黒松内低地

画像⑦では、渡島帯は東部と西部に分けられ、その間に黒松内低地帯がある。

黒松内低地断層帯は、

寿都湾から黒松内町を通って長万部へ。一旦、内浦湾に沈み、やがて森町に上陸して函館湾に到達する大断層帯である。

(5)黒松内低地断層帯の生物境界

ブナの北限、( ブナの北限)、 ブナ分布最前線、 牛太川水系アユの北限

南限とする生き物 エゾマツ南限、オショロコマ・イトウ南限

これらの生物境界は、気候条件とされている。

※これだけ近接した場所に生物境界があるのは不思議です。もしかすると、もっと古い時代に別々の地塊が押し付けられて近接したため、

ひと続きに見えて、間に断層帯をはさんで、異なった生物圏が隣接し、生物境界となったのでしょうか。

果たして、これだけ近接した場所で、気候条件と断層帯の発達だけで生物境界が生まれるのでしょうか。

|

※最近、「霧の摩周湖」を読めない若者がいた。布施明の歌だといったが、そんな人(歌手と言わず、歌手とも知らない)知らないと言われた。

あのオリビア・ハッセーと結婚した、後に離婚した、日本の国際スターではないか。 最近は活動していないからでしょう。

ならば、ケーシー高峰(マシケ)なんて知るわけもなく、長万部( 由利徹)なんて若い人には読めるはずもないだろう。いや、おしゃまんべ、はドリフターズの志村けんも使っていたよな。と思いつつ、ルビを附ってみた。

|

| |

225北海道内の黒曜石原石

黒曜石原石

|

|

黒曜石原石産地

上士幌町十勝三股

|

黒曜石原石産地

名寄

|

黒曜石原石産地

豊浦町豊泉

|

頁岩・黒曜石の境界である豊浦町にも黒曜石が産出する。 |

|

| 226

|

227

|

黒曜石原石産地

遠軽町生田原

ニタップ川支流 |

黒曜石原石産地

遠軽町白滝 赤石山 |

|

黒曜石原石産地

遠軽町白滝蜂ノ巣露頭

|

黒曜石原石産地

遠軽町白滝 |

|

| |

| 230 |

231無頭川遺跡(ずなしがわ) 北海道富良野市西町1-1

|

種別: 集落

時代: 縄文,続縄文

主な遺構: 竪穴建物6 土坑12 焼土31 集石3

主な遺物: 土器13438 石器13790(石鏃,石銛,石槍,ナイフ,削器,掻器,石斧,磨石,敲石,砥石,石核,剥片など)

土製品5ほか

特記事項 時代 : 縄文中期から続縄文初 |

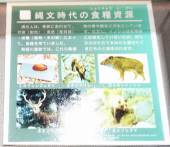

縄文時代の食糧資源

|

縄文人は、季節に合わせて狩猟(動物)・漁労(魚介類)・採集(植物、木の実)によって、食料を得ていました。

無頭川遺跡では、これら動植物の骨や殻などが出土しています。

ただし、イノシシは北海道には自生していないため、何らかの形で本州から運ばれてきたものと想定されます。 |

|

エゾシカ 距骨近位端

ヒグマ 幼獣下顎骨C(歯槽)~M1

ヒグマ 第Ⅲ中手骨近位端 |

|

カワシンジュガイ

イノシシ 下顎犬歯歯冠部

イノシシ 第Ⅲ中足骨遠位端

オジロワシ 第Ⅱ趾骨 |

|

縄文時代の食糧資源

縄文人は、季節にあわせて、狩猟(動物)・漁撈(魚貝類)・採集(植物・木の実)によって、食糧を得ていました。

無頭川遺跡では、これら動植物の骨や殻などが出土しています。ただし、イノシシは北海道には自生していないため、何らかのかたちで本州から運ばれてきたものと推定されます。 |

|

|

縄文時代の食糧資源

|

|

➀カワシンジュガイ

②オジロワシ

③ニホンイノシシ

④エゾシカ

⑤エゾヒグマ |

|

|

233土偶・石棒

|

AI による概要

北海道で発見された土偶は、縄文時代後期から晩期のものとされています。

【発見された土偶の例】

国宝「中空土偶」:北海道函館市著保内野遺跡で発見され、縄文時代後期後半(約3,500年前)のものです。

中が空洞に作られていることから「中空土偶」と呼ばれ、縄文時代における土偶造形の頂点と評価されています。

日ノ浜遺跡出土の動物土偶:

函館市旧恵山町の日ノ浜遺跡で発見され、縄文時代晩期に属すると考えられるイノシシの幼獣(うり坊)を象ったものです。

【土偶の役割】土偶は、縄文時代に作られていた土製の人形で、生命を育む女性の神秘と力を表現し、呪術や祭祀の道具として

豊穣や出産を祈るために用いられたと考えられています。

北海道で出土している石棒は、縄文時代中期以降に作られたものと推定されています。

【石棒の時代】

縄文時代中期以降に作られたと考えられている

呪術や祭祀に関連した特殊な道具とみられる

男性器を彷彿とさせる形態をしている

【北海道の石棒の例】

千歳市のキウス周堤墓群から見つかった石棒は、約3,200年前の縄文時代後期に作られたものです

長さ57センチ、重さ710グラムで、全体が丁寧に磨かれ、両端には繊細な線によって模様が彫られています

【石棒の役割】

土偶が女性を象徴する祈りの道具である一方で、石棒は男性を象徴する祈りの道具です

男根を模したと考えられる呪術・祭祀に関連した特殊な道具とみられます

|

|

右端:石棒

他は棍棒型石器

|

土偶

江別市大麻3遺跡

|

土偶

江別市大麻3遺跡

|

墳墓出土土偶

無頭川遺跡

|

|

|

235環状石斧

|

| 237土偶石偶

|

| |

240装飾品 |

241

縄文時代の装飾品

|

|

|

| 243垂飾

|

| 246琥珀玉

|

247玉類

|

耳飾り |

管玉 |

垂飾

|

平玉

|

|

松脂マツヤニ

つやだしワックス |

琥珀原石

|

|

|

|

|

|

248琥珀首飾り

|

| |

250晩期副葬品セット |

| 251

|

253縄文晩期の副葬品セット

縄文晩期の副葬品セット

|

石斧

|

剥片

|

棒状原石

|

黒曜石原石

|

|

|

矢柄研磨器

|

ヘラ状石器 |

|

|

|

|

256石鏃

石鏃(石刃鏃) |

|

|

|

晩期の石鏃ですが、石刃から作った石刃鏃のように左右対称で規格化された製品です。 |

|

| |

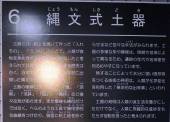

260 6 縄文式土器

|

土器とは、粘土を焼いて作った「入れもの」「うつわ」のことで、人類が食物を煮炊きする日常性から発明したと考えられています。

土器を使用する歴史は古く、日本では今から約12,000年前に出現した縄文式土器が始まりです。

土器の種類には「壺」「甕」「深鉢」「浅鉢」「皿」「高坏」など様々な形があります。

また模様も縄目だけではなく、ヘラのような工具で幾何学的な曲線をつけたり、器面に粘土紐をめぐらせるなど色々な手法が見られます。

土器の多様な形や模様は、時期や地域によって異なるため、遺跡の年代や地域差を知る目安になっています。

熱することによって、水分に強い固形物を作る技術の発明は、人類が化学変化を利用した「革命的な出来事」と言われています。

土器の発明は人類の食生活を豊かにしただけでなく、人類に飛躍的な進歩をもたらす役割を担ったと考えられます。 |

|

261縄文早・前・中期

|

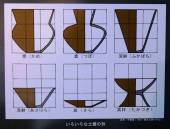

縄文早・前・中 |

縄文式土器

|

|

器形

甕・壺・深鉢

浅鉢・皿・高坏 |

|

| 262縄文早前中期

|

| 271縄文後期

|

273

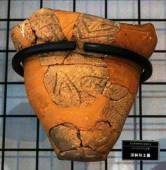

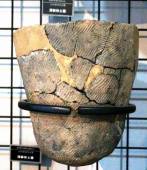

富良野市無頭川 |

|

富良野市無頭川 |

鉢形土器

富良野市無頭川 |

|

|

|

275縄文後期・晩期

|

|

浅鉢型土器

無頭川 |

富良野市無頭川 |

|

|

| |

|

|

|

ミニチュア土器 |

|

|

|

|

|

浅鉢型土器 |

|

|

| 278

|

| |

281縄文晩期 |

| 282縄文晩期1

|

285縄文晩期2

|

鉢形土器

富良野市無頭川遺跡 |

鉢形土器 |

浅鉢形土器 |

|

| |

鉢形土器

富良野市東9線0遺跡 |

深鉢形土器  |

ミニチュア土器

富良野市無頭川遺跡 |

ミニチュア土器

無頭川遺跡

|

|

深鉢形土器 |

鉢形土器 |

鉢形土器

無頭川遺跡 |

|

|

深鉢形土器

無頭川遺跡 |

深鉢形土器

西扇山遺跡 |

鉢形土器

無頭川遺跡

|

|

|

浅鉢型土器

無頭川遺跡 |

|

浅鉢型土器

無頭川遺跡 |

蓋付土器

無頭川遺跡

|

|

| |

400続縄文時代

|

鉢形土器 |

深鉢形土器 |

浅鉢形土器 |

|

| |

鉢形土器

無頭川遺跡 |

深鉢形土器 |

ピンボケ |

|

|

鉢形土器 |

ミニチュア土

無頭川遺跡 |

鉢形土器 |

壺形土器 |

|

深鉢形土器

無頭川遺跡

|

深鉢形土器

無頭川遺跡 |

深鉢形土器

無頭川遺跡 |

|

|

| |

500 7 オホーツク文化と擦文文化

|

501オホーツク文化と擦文文化

|

5世紀頃「オホーツク文化人」がサハリンから宗谷海峡を越えて、北海道北東部のオホーツク海沿岸域に移動し始めます。

オホーツク文化は、サハリン、北海道、千島列島などのオホーツク海沿岸に分布した文化で、それまで、北海道で栄えた縄文・続縄文文化とは異質な文化です。

海獣狩猟と漁労を主たる生業として、ブタやイヌを飼育し、大陸や本州と交易を行っていました。

この時代、北海道南西部から道央では、本州文化の強い影響受けて成立した「擦文文化」が広がりました。

「擦文文化」とは、木のヘラでつけられた刷毛目の「擦痕文様」がある土器を使っていた文化を総称します。

擦文文化では、鉄製の道具を使うようになり、アワ・ソバ・オオムギなどの雑穀類を栽培するようになりました。

また、住居の形が縄文・続縄文文化で主流だった円・楕円形から、四角形でカマドを持つ構造に一変します。

擦文文化は9世紀に入ると、オホーツク沿岸駅に進出して、オホーツク文化を吸収し、13世紀頃まで栄えました。

富良野地方では、擦文文化の遺跡は希少で、富良野市鳥沼遺跡・芦別市滝里32遺跡などで土器片がが数点発見されているだけです。

この時代は当地方では空白の時代であり、謎が多く残されています。 |

|

オホーツク文化と擦文文化

|

オホーツク文化と擦文文化

|

|

|

|

オホーツク文化と擦文文化の分布

|

オホーツク文化の

遺構・遺物

|

1竪穴住居跡

2オホーツク式土器(枝幸目梨泊遺跡)

3鯨骨製堀り具

4青銅製腰飾り(枝幸目梨泊遺跡)

5牙製婦人像(根室市オンネモト)

6クマの胸像

7蕨手刀(枝幸町目梨泊遺跡) |

擦文文化の遺構・遺物 |

1竪穴住居跡(千歳市末広)

2擦文土器(千歳市末広)

3袋状鉄斧(ユカンボシc)

4鉄製鍬先(キウス5)

5紡錘車

6フイゴの羽口(枝幸ホロナイポ) |

|

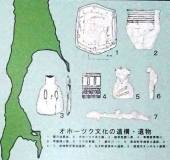

503オホーツク式土器 枝幸町出土

|

504

|

骨角器 |

オホーツク文化期の

骨角器

|

オホーツク式土器

枝幸町出土

貼付文期

|

オホーツク式土器

枝幸町出土

|

|

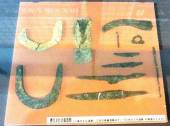

擦文文化の鉄器類 |

千歳市末広遺跡

江別市後藤遺跡ほか

『日本古代遺跡

北海道編』より

|

擦文式土器

枝幸町

|

|

|

|

|

| |

600 8 アイヌ文化の成立

|

601アイヌ文化の成立

|

12世紀末、鎌倉幕府が成立して、東北地方に支配が及ぶと、日本海航路の交易が活発になり、鉄製品・陶磁器などが蝦夷地(北海道)に流入します。

擦文文化は交易の発展により、本州からの移入品に依存する傾向が強くなり、やがてアイヌ文化の時代に移行します。

■ 生業活動・食生活

アイヌの人たちは、食料を得るために、狩猟・漁労・採集・農耕を行っていました。

収穫した食料は乾燥・燻製にして保存する場合が一般的で、調理は煮物料理や山菜のおひたし、肉類を焼くなど、季節によって様々な料理がありました。

煮炊きには鉄鍋が使われました。

農耕は、家の周りなどで小規模な畑作が江戸時代から行われました。

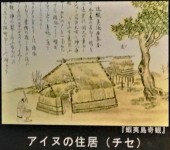

■ 住居

集落のことをアイヌ語で「コタン」と呼びます。江戸時代の記録では、コタンは平均して3~5戸で、20を超える集落もありました。

コタンはサケの産卵場所に近い河川沿いに作られました。

住居は「チセ」といいます。チセの内部は長方形の1間で中央に炉があり、入り口の反対側には神々が出入りする「神窓」が設けられていました。

■ 衣服

アイヌの衣服には、植物の樹皮・茎の繊維を使った織物と陸獣・海獣・サケなどの魚・海鳥等の様々な動物の毛皮や羽を使用した衣服があります。

織物には独特で美しい文様が施されています。 |

アイヌ文化の成立 |

アイヌの生業

下に記述 |

チセと付属施設の平面図

|

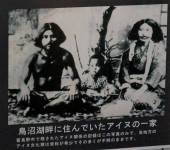

鳥沼湖畔に住んでいたアイヌの一家

|

富良野市で残されたアイヌ関係の記録は、この写真のみで、当地方のアイヌ文化期は資料が希少でその多くが不明のままです。 |

アイヌの生業

|

| 生業活動 |

対 象 |

| 狩 猟 |

食肉:シカ肉が中心 その他にクマ肉など |

| 交易用の獣皮:鹿・クマ・カワウソ・クロテン・ワシ・タカ |

| 漁 撈 |

沿川:サケ・マス・イトウ・シシャモなど(サケは靴としても利用) |

沿海:マグロ・カジキ・マンボウ・ニシン・カレイなどの魚類

オットセイ・アザラシ・ラッコ・トド・シャチなどの海獣(交易用の獣皮としても利用) |

| 採 集 |

春・初頭:ギョウジャニンニク、ニリンソウ、フキノトウ、ヨモギ、ウド、ゼンマイ等の葉菜

ツリガネニンジン、カタクリ、ユキザサ、コケイラン、エゾエンゴサク。ウバユリ等の根菜 |

夏:イチゴ、クワ、コクワ、ヤマブドウ、マタタビ、クルミ、クリ、ドングリ、キハダ、ヒシ等の果実

エゾテンナンショウ、ガガイモ等の根菜、キノコ類 |

| 農 耕 |

栽培植物:ヒエ・アワ・イナキビ・インゲン・ソバ |

|

|

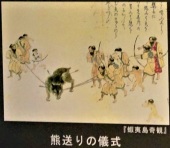

603 9 アイヌの風俗

|

18世紀~幕末・明治初期にかけて、和人がアイヌの風俗・文化をモチーフに描いた絵画を「アイヌ絵」といいます。

アイヌ絵の作者の視線には、異民族・異文化に対する憧憬・好奇心あるいは偏見・蔑視が含まれているため、

アイヌの風俗を正しく読み取る事は困難ですが、当時のアイヌ社会の一端を生き生きと写し出しています。

代表的なものとしては、村上島之允の『蝦夷島奇観』、同氏の遺稿を編纂し完成させた。

村上貞助の『蝦夷生計図説』、小玉貞良の『蝦夷国風図絵』、平沢屏山の『蝦夷風俗十二か月屏風』などがあります。 |

アイヌの風俗

|

|

|

|

|

|

アイヌの住居(チセ) |

住居を焼き払い

死者を弔う |

鉄鍋で調理する  |

※北海道の住居遺跡が古いものを利用せず次々新しい住居を作り、結果少人数集落でも住居跡が数百から千にも及ぶのは、死を忌んで使わなかったからのようです。 |

|

熊送りの儀式

|

樹皮から繊維を採る |

オットセイ猟 |

※樹皮の水さらしが老人なのは、老人の仕事だからか、和人によって若者が連れ去られたからか。

※海獣狩猟は足の速い船でそっと近寄って、銛を投げる手法。成功率が低い。重い銛。名人芸。 |

|

マレクによる鮭漁 |

仕掛け弓による狩猟 |

刈り取りの様子 |

※サケの遡上する川に魚道を設けて魚を引き込み、魚道先の生け簀の中に入ってマレクで突いて挟んで叩き棒で仕留めて岸に投げると思っていたが、この図は川の中にマレクを投げ込んだ勢いで、偶然挟まれるまで何回でも投げ続けるという方法。冷水に入る寒さは免れるが、偶然過ぎる。 |

|

| |

605富良野盆地の発見

|

富良野盆地を最初に訪れた和人は、現在残っている古文書で見る限り、石狩役所の足軽松田市太郎と言う人物です。

1857年(安政4)市太郎は、函館奉行の命を受け、石狩川上流域を調査するために忠別太番屋(旭川)を出発して、十勝岳まで至ったことが「石狩川水源見届日記」に記録されています。

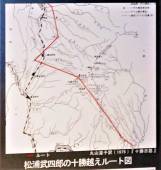

同年、蝦夷地探検で知られる松浦武四郎もソラチブト(滝川)から空知川上流を調査して、現在の芦別市滝里の空知大滝まで遡りました。

しかし、この先は危険な渓谷になっており、上流の富良野に向かうことを断念して引き返しました。

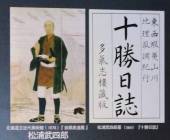

翌年の1858年(安政5)武四郎は、十勝越えのために富良野を通過したことが、「十勝日誌」に記されています。

武四郎は美瑛~上富良野に入り、十勝岳の山麓沿いに進み、富良野岳と前富良野岳の鞍部を通って原始ヶ原に出て、空知川最上流のシーソラブチ川の源流域に至り、そこから十勝越えをしています。

武四郎は眼下の富良野原野を眺望して「東西凡そ十二三里、南北五六里の間、目に遮る物ない原野なり、一封内をなし地味山に囲まれるゆえに、暖にして、内地に比すれば、相応の一ケ国と思われる」と富良野盆地発見の感慨を述べています。 |

富良野盆地の発見 |

|

十勝日誌 |

武四郎の十勝越えルート

|

空知大滝 |

|

607

蓋付鉢

イクパシイ(ひげべら)

|

イタ(盆) |

|

| |

700 3開拓

1 開拓のはじまり

|

1869年(明治2)、蝦夷地は「北海道」と改められると同時に、開拓史が設置されて、北海道の開拓はスタートしました。1886年(明治19)、道庁の開拓計画に基づいて、富良野原野も植民地選定のための調査が行われました。この結果、

下富良野原野・ケナチヤウシ原野(現在の山部)の約3万haが農耕牧畜の

適地として選定されました。この地域は、上川地方のトップを切って選定されましたが、陸の孤島だったために、その後10年間放置されてしまいました。そのため、富良野地方の開拓は、上川盆地に比べて遅れることになりました。

1896年明治29年)、ようやく富良野地方の植民地区画が設定されました。「植民区画」とは、入植者が入地してすぐに開拓できるように、あらかじめ土地に線引きをすることをいいます。区画はアメリカ方式に農家一戸5haを単位とし、6戸分300間(540m)を一区画にして、縦横を碁盤の目で区切り、500戸で一村を形成するようにしました。

1898年(明治31)、福岡県出身の中村千幹は、地元の代議士、佐々木正蔵の名義で、土地の貸下げを受けて、扇山に入植しました。これが富良野市の開拓の始まりです。 |

3 開拓地の生活

|

入植地に到着すると、まず「拝み小屋」と呼ばれる柱のない掘っ立て小屋を立てました。土間にムシロを敷き、真ん中に炉を設け、屋根や壁は木枝や笹で覆い、戸口にムシロをぶら下げました。ひとまず、生活の場を確保すると、昼なお暗い密林の伐採に寸暇を惜しんで働きました。切り倒した木や下草は野積みして、夜通し焼かれ、夜空は赤く染まっていました。そして、焼け残った木の根を縫うように、畑を耕し、麦・キビ・ソバ・トエキビ・カボチャ・イモ・大豆などを撒いたのです。

毎日の食事は、カボチャやイモが常食で、イナキビ飯は大変なご馳走でした。この当時、白米を盆と正月に食べられるのは、裕福な農家に限られました。 |

3開拓地の生活

|

写真

明治33年開墾当時の本間牧場(布礼別)

大正2年大和吉野団体の入植(下御領)

大正中期 植の木台の開拓地(東山)

山部の成墾記念碑 |

4 稲作のはじまり

|

開拓当時の北海道では、開拓使は米作を推奨していませんでした。

google AIによる概要

北海道で初めてお米が作られたのは江戸時代の1692年で、渡島地方が稲作発祥の地と言われています。しかし、寒さの厳しい環境ではうまく作れませんでした。

本格的な米作りの始まりは、明治6年に中山久蔵が島松村で「赤毛」という品種の稲作に成功したことにあります。中山久蔵は「北海道稲作の父」とも呼ばれています。

【中山久蔵の稲作への取り組み】

大阪出身の中山久蔵は、明治4年に北広島市島松に移住しました。

・道南地方で栽培されていた耐冷品種である「赤毛」を持ち帰り、作付けに挑みました。

・川の水が冷たかったため、迂回水路を造ったり、風呂を持ち出して湯を沸かし温水を苗代に注いだりして試みました。

・明治6年には10アールの水田から6俵弱(345kg)の収穫に成功しました。

・改良を重ねた種もみを開拓移民に無償で分け与え、その種もみは「中山の種」と呼ばれて、石狩、空知、上川にも広がりました。

北海道の稲作は、品種改良や生産技術の進歩によってオホーツク地域での栽培も可能になり、全道に生産が拡大していきました。 |

4稲作のはじまり

|

|

|

| |

800日本最長直線道路 2022.06.24-1

|

私の北海道旅行の楽しみの一つが直線道路を走ることでした。これまで、あちこちで走ってきて、その爽快感がたまりませんでした。

ここはその最後です。

日本最長直線道路は、南の美唄市光珠内町292を起点とし、北の滝川市新町6丁目を終点とします。今回は北から南へと走ります。

なんだか、高くから見下ろした遥か30km先が見渡せる絶景が拝めると期待しています。

早朝の通行の少ない時間帯を狙って出発するつもりでしたが、この日は異例にも、深夜から止むことない大雨で、仕方なく朝食時間帯に出発しました。出発したのは中富良野町のゲストハウス・富良野ホテルです。

一旦南下して芦別市・赤平市を通り、直線道路直前の交差点に出ました。丁度、直線道路日本一モニュメントがあり、幸先の良さを感じます。

これからどんな絶景が見られるか、最後のワクワクです。 |

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |