|

|

はじめに

羽幌町郷土資料館は、天売島・焼尻島の遺物が展示されています。

利尻・礼文や奥尻島同様にオホーツク文化の北海道西海岸の遺跡があり、北方系と南方系文化が混在する不思議な地域です。

サロベツ原野は、釧路湿原とは異なった湿原です。六全総(第6次全国総合開発計画とかいう)は現在も続いているようで、

今日も必死で自然を破壊している地域です。北海道には農業放棄で中国人に二束三文で売り払われた土地が沢山あるのに、にもかかわらず、

いまだに自然破壊計画を続けている、国の政策が止まらない地域です。 |

| |

目次

|

サロベツ湿原

05稚内からサロベツ湿原

10こうほねの家を目指して

11稚内西海岸

13こうほねの家

15浜勇知園地解説板

30湿原まで

33写真オロロンラインを南下

40湿原センター

42原生花園案内図

43泥炭採掘場

44原生花園

45サロベツ原野の歴史

46湿原の成長

47エゾカンゾウ

80サロベツ原野(湿原)地図

90宮の台展望台

95浜里パーキングシェルター

|

羽幌町郷土資料館

100羽幌町郷土資料館

102天塩川まで

103羽幌町に入る

110羽幌町郷土資料館外観

120先史時代

121羽幌の先史時代

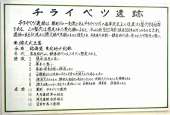

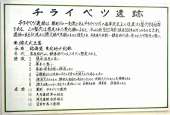

チライベツ遺跡

資料

天売・焼尻の遺跡群

北海道西海岸の

オホーツク遺跡

オホーツク・擦文遺跡

※考察 天売焼尻のオホーツク遺跡 |

123展示ケース1

124上段

125石器

127縄文土器中期

128縄文中期石器

130中段

133縄文土器 早~前期

134石器

135縄文土器中期

140下段

141縄文土器

晩期・早期・前期

143縄文石器中期 |

150展示ケース2

151上段

153擦文土器

160中段

161擦文遺物

170下段

171オホーツク石器

※考察 有角石器

※有角石器についての訂正

173擦文式土器

180最下段

擦文式土器 |

|

| |

サロベツ湿原

|

05稚内からサロベツ湿原

|

10こうほねの家を目指して |

11稚内西海岸

見事に直線道路が |

この空と砂丘の色。

微妙な青を見て下さい |

|

↑天塩↓兜沼 |

オオイタドリの群落

×痛取〇虎杖

鎮痛効果? |

この先抜海岬 |

エゾカンゾウの群落

効能あれば採取されている |

天気が悪化

ユーミンの中央フリーウェイが鳴り響く |

ポツンと牧場

大きくてきれい |

淋しい場所に入植 |

空撮大規模酪農家 |

この酪農家一軒だけのようです。開拓困難な地域でしょう。 |

|

13こうほねの家(浜勇知 展望休憩施設) こうほねの花

砂丘背後の湿原と

こうほね沼と施設 |

屋上展望台って

気付かなかった

建物は閉鎖中でした |

野外観察会開催中

こうほね沼の前で

衣服が内地人とは

全く異なる北海道人 |

サロベツ原野は南北の帯状砂丘が何列も形成され、砂丘間は低湿地。

淡水のこうほね沼・雨水の水溜まりに水草も繁殖する。根や茎は食用。 |

|

15浜勇知園地解説板 (浜勇知原生花園)/ Hamayuchi Park

|

利尻礼文サロベツ国立公園

利尻礼文サロベツ国立公園は、山岳、お花畑、海食崖、湿原、海岸砂丘など変化に富んだ景観を誇る日本最北の国立公園です。

* 利尻山は、利尻富士とも呼ばれるコニーデ型の美しい山で、公園のシンボル的な存在です。

礼文島では、レブンアツモリソウなどの貴重な植物を含む高山植物のお花畑を低地で見るこ とができます。

抜海 稚咲内海岸では、帯状に発達した数列の砂丘の間に湖沼が点在し、ミズナラ、トドマツの砂丘林とともに珍しい景観を呈しています。

サロベツ原野は、泥炭地の 上に日本最大級の高層湿原が広がっており、またガンやカモなどの野鳥の渡りの重要な中継地にもなっています。

浜勇知園地 (コウホネ沼)

浜勇知はオロロンライン (道道106号) の海岸沿いに位置しますが、コウホネが咲く淡水の沼があります。

初夏の頃にはハマナスやエゾカンゾウなどが咲き競うオアシスです。

こう ほねの家の屋上からは、日本海に浮かぶ利尻山や美しい夕日を見ることが出来ます。 |

案内板 |

浜勇知園地 |

ハマナス Rosa rugosa |

コウホネの中で子育てをするバン |

夕焼けに染まる利尻山 |

|

| |

| 30湿原まで |

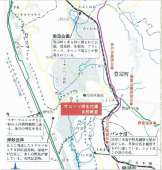

31地図

オロロンライン→稚咲内海岸→

北海道の海水浴場は

beach party場

barbecue party場 |

サロベツ湿原 |

縄文海進時海だった所 |

サロベツ湿原 |

なんでbarbecueをBBQと略すのかな。

BBCだと放送局だから、最後のキューをQにしたのかな |

|

33写真オロロンラインを南下中

こうほねの家出発 |

砂丘がこんなに盛り上がる。強風の吹き寄せた砂 |

吹き寄せられて砂の丘 |

利尻島が見えない

私は幼少から運がない |

うっすら利尻富士 |

砂丘が乾燥化してきた |

近年笹が生え込んで

乾燥化に拍車 |

道路沿いに笹の群落

土砂流失防止で植えたのか工事土砂に混入か

|

湿原生態系の破壊 |

この笹の中から突然黒く大きな塊が窓に衝突。甲虫らしいガシャンと音。 |

北海道に巨大カブトムシやクワガタはいないと聞く。何だった? |

オオハナウド

本州のシシウド似 |

直線道路!

待ってましたどこまでも続く真っ直ぐな道

北海道はこれでなくっちゃ。北海道最後の直線道路の景色 |

あたり一面 |

エゾカンゾウの黄色 |

北海道の原野だー! |

いいねえ! |

北海道は大好きです!

|

|

|

日本海は、なまり色 |

左:湿原センター

直:石狩方面かな

|

ブツかったのは大きな塊。スズメぐらい。ガシャンと大きな音でフロントガラスが壊れた。誰かに岩を投げられたと思った。 |

あんなでかい甲虫はいない。でも硬い物の激しい衝突音。肝を潰しました。フロントガラスが割れたら旅行続行不能だから。 |

|

| |

40湿原センター

センター内の写真がない。きっと、館内撮影禁止だったのでしょう。 |

41泥炭産業館

引き継いだようです。 |

|

製品のピートモス

植物培地に使われる |

ピートモス

私は高価なので種蒔き培地に使用していました。そのままでは強酸性。石灰と水に浸けて中和し、取り出して更に水に浸ける。その後に種蒔きに使っていた。

国産は製造終了していたので、北欧産を使用していた。 |

|

42原生花園案内図

|

サロベツは、サロベツ湿原センター周辺を中心に泥が厚く堆積しています。泥炭を産業として利用するため、この

場所に泥炭採掘工場が建設されました。採掘は、昭和45(1970)年から平成14(2002)年まで、30年間で150ha

あまりの範囲に及び、浚渫船を用いて採掘された泥炭は、土壌改良材や飼料、燃料などに利用されました。サロベツ湿原

センター周辺は泥炭工場の跡地を再整備したもので、南東側には、現在でも広大な採跡地が残っており、自然再生の

取り組みが行われています。 |

|

|

|

|

撮影(平成22(2010)年

撮影(平成15(2003)年 |

・木道上は禁煙です

・ゴミは持ち帰りましょう

・植物を採らないでください

・野生動物に餌を与えないでください |

|

| |

43泥炭採掘場

かつての長沼は海、川だった? 長沼は旧河道 海の跡なら、海潟湖、川の跡なら、三日月湖

|

サロベツ原野は、

7000年前まではサロベツ湿原センター周辺の円山周辺を除き、海としてサロベツ湾を形成していました。 その後、泥炭の堆積は継続して進み一部陸地化が進みました。

4000年前、パンケ沼等が形成されたと考えられています。 その後、天塩川の河川だった長沼が河川から離れ、河道跡となり、現在に至っています。

海から川、そして淡水の沼へと変遷した長沼の悠久の歴史をふりかえってみましょう。 |

かつての長沼は海、川だった? |

長沼

|

サロベツ湿原の形成過程

|

➀古天塩谷時代(天塩川の河道時代)

②サロベツ潟時代1

③サロベツ潟時代2

④泥炭地時代 |

泥炭の採掘機械

水洗分離器

|

浚渫船で採掘した泥炭は、 パイプラインで工場まで圧送され、最初に水洗分離機を通ります。

回転ドラムによって、 製品の原料となる繊維質と、それ以外の水 泥炭残さ (残りカス)とに分

離され、水と泥炭残渣は工場から水路を通って、 泥炭採掘跡地に戻されました。 |

浚渫船

|

湿原の地盤はきわめて軟弱なため、 機械が沈まないように特殊なロータリーカッターを装着した浚渫船で高層湿原の泥炭層を採掘し、 水と共にパイプラインで工場に圧送します。

この浚渫船はその当時、 実際に使用されていたものです。 |

|

泥炭(ピート、ピートモス)の利用

乾燥泥炭は何に使われたのでしょう。

ピートモスとして土壌改良材(かなり強酸性だが)。燃料。ぐらいだろうか。土壌改良材としての利用結果。

泥炭は湿地から切り出して、その辺りに積んでおけばやがて水分が抜けて乾燥し、燃料となる。

ニッカウヰスキーの工場は、付近に燃料用泥炭が取れることから余市に建設されたという。

泥炭をいぶし、燃やすことによって、ウイスキーの苦味の決め手にもなるらしい。

北欧では古くから泥炭を燃料として使っていた。採掘すると跡に水溜まりができ、その中から後ろ手に縛られた少女の死体が出ることがある。

奴隷として使っていた人間を何らかの理由でリンチして沼に沈めて殺したらしい。 |

|

44原生花園

|

サロベツ

見ごろ咲きごろ |

原生花園案内図

|

花ごよみ

鳥ごよみ |

砂丘と湿原 |

エゾカンゾウ |

湿原範囲の地図 |

海跡湖に拡がる広大な湿原。

最初に見た兜沼の案内板からサロベツ湿原センターの更に南まで、延々と続く湿原。

人の手の露骨に加わった釧路湿原とはまた違った景色です。

|

|

45サロベツ原野の歴史

|

かつてサロベツ湿原は、 古天塩川の下流域でした。やがて砂州によって海がふさがれて汽水の潟湖となり、その後泥炭が形成されて現在のようなサロベツ湿原になっていったと考えられています。 |

古天塩時代

約2万~1万年前

|

サロベツ潟時代1

約8千~7千年前

|

サロベツ潟時代2

約6千年前

|

泥炭地時代

|

| |

この時期に形成されていた、サロベツ潟湖と日本海を隔てていた砂州は侵食により失われており、現在見られるものとは異なるもの。 |

縄文海進により、今から6000年前頃、海面は現在よりも2~3m高くなった。その後、海面が下がり始めるのと同時に、原野の形成が始り、沿岸では現在見られる砂丘列の形成が始まる。 |

ほぼ現在の原野が全域で成立する |

|

|

|

|

|

46湿原の成長

|

湿原

サロベツ湿原の環境は、湿った大地のもとで植物たちが長い時間をかけて生み出したものです。

植物遺体の堆積によって湿原は形成されていきます。 |

|

47エゾカンゾウ 【薬用効果】芳香成分によるストレス低減効果

|

エゾカンゾウの一年

|

エゾカンゾウの一年

4月下旬:雪が解け、春の訪れとともに芽吹きます。

5月中旬:つぼみがつきました。 もう少 しで咲きそうです。

6月~7月:花は1日でしぼんでしまいま すが、次々咲くので長い間楽 しめます。 6月下旬から7月 上旬が見頃です。

8月~11月:枯れた後、茶色くなり、 中には種が入っています。エゾカンゾウの種。 黒く 朝顔の種のよう。

12月~3月:雪で覆われる |

|

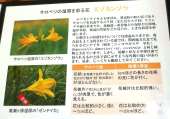

サロベツの湿原を彩る花 エゾカンゾウ

エゾゼンテイカとも呼ばれ、豊富町の町の花であり、サロベツを代表するユリ科 (またはキスゲ科) ワスレグサ属の草本です。

北海道~東北地方の湿原や丘陵地、海岸草原、亜高山草原などに見られ、大きな群落を形成します。

分類学上の位置付けについては諸説ありますが、現在最もよく支持されている説では、関西地方以北で見られるゼンテイカ (別名:ニッコウキスゲ 学名: Hemerocallis dumortieri var. esculenta) と同じ植物とされています。しかし、尾瀬ヶ原など中部以南で見られるものとは下表に示すような外観の違いがあります。 是非、じっくりと観察してみてください。 |

サロベツの湿原を彩る花

エゾカンゾウ

サロベツ湿原の「エゾカンゾウ」

尾瀬ヶ原湿原の「ゼンテイカ」 |

サロベツ産エゾカンゾウ(エゾゼンテイカ)

花柄:(左写真で矢印で示した 花の付け根の”枝状の部分) がほとんどない。

花被片:(「花びら」及び「がく」が肉厚で、 色が濃く見える。

花:花は比較的小さく、径6~7cmほど。

尾瀬ヶ原産ニッコウキスゲ(ゼンテイカ)

花柄:3cmほどの長さの花柄の先に花が付く。

花被片:花被片は比較的薄い。

花:花は比較的大きく、径8~10cmほど。 |

エゾカンゾウの毎年の開花状況

|

2020年

2021年 |

2018年

2019年 |

2016年

2017年 |

2014年

2015年 |

|

| |

80サロベツ原野(湿原)地図 引用「地質情報ポータルサイト」

|

かつては釧路湿原に次ぐ広大な面積を誇っていた「サロベツ湿原」ですが,現在では河川改修や排水路の整備で,往時の1/5ほどの面積(2560ha)となっています。

「高層湿原化」や「湿原」の「乾燥化」が進んでいることより,「原野」の方がふさわしい名前のように思われます。

海岸近くには海岸線に平行な「横列砂丘群」が存在し,内陸側には風向きに順応した「縦列砂丘群」が分布しています。

いずれの砂丘にも「砂丘間湿地」が付帯しています。

北部では,海岸近くの横列砂丘の間に「長沼」などの長大な沼が存在し,南部では後列の砂丘間(※縦列砂丘間の間違いではないか)に湿地が広がっています。

サロベツ原野は「天塩川」まで,と言われています。 その南端付近の海岸線では,人工改変等が行われているようです。 |

|

「上サロベツ原野」では,湿原に溜っている水の排水工事(河川改修)が行われ,図のようにかなりの部分が「牧草地」になりました。

手付かずの部分は,「長沼」などの「砂丘間低地(湿地,沼地)」と,その周辺の「砂丘:森林」及びラムサール条約の対象地だけのようです。 |

|

「サロベツ湿原センター」が管理する展望台からの「上サロベツ原野」です。 画像右手,薄く見えているのが,「利尻富士」です。

日本最大面積の「高層湿原」とのことですが,現状は乾燥化が進み次の段階である「草原」になりつつあります。

遠くに見える黄色のベルトは「エゾカンゾウ=ゼンテイカ=ニッコウキスゲ」の群落です。 「水生植物」ではありませんが,湿地近くには咲きます。 |

|

本図の範囲が,本来の「サロベツ湿原」なのでしょう。しかし内陸側では「泥炭(ピート)」の採取や「河川改修(河道付替)」が行われました。

「パンケオンネベツ川」の周囲の大半や,海岸近くの砂丘列も「牧草地」になりました。注 「P→」は,以下の写真の撮影場所と方向です。 |

|

「サロベツ原野」は,砂丘の上に生えている森の向こう側です。 空中写真によると,森の手前は牧草地のようです。

電柱がありますが,写真左側の農家に繋がっているのでしょう。 |

|

「サロベツ湿原」で,「泥炭(ピート)」を燃料として利用するため,1976年6月から下記の「浚渫船」を使って採取が始まりました。

「暖を取るため」とは言え,結果的に【湿原面積の縮小に寄与】したことになります。 |

|

「サロベツ湿原センター」内に展示されている「浚渫船」です。 「泥炭」を採取するために使用されました。

採取した跡は水路となって周囲の地下水を集めるので,「低層湿原」から「高層湿原」へと変化した原因の一つになったことでしょう。 |

|

「天塩川」は,サロベツ原野の南の端を自由気ままに流れていたことが,標高段彩図から読み取れます。

自由蛇行が激しすぎて,個々の旧河道を特定することはできそうもありませんが,「長沼」は天塩川の「河跡湖(三日月湖)」であることは読み取れます。

海岸近くの「砂丘列」あるいは「砂丘群」の標高は7m以上あります。 津波に際して,優秀なバリアーになってくれそうです。 |

|

| |

90宮の台展望台 北海道天塩郡豊富町徳満

|

宮の台展望台について

従来その所在地の地名から徳満展望台と称していたが、サロベツ原野の開発がいよいよ具体化され事業に着手する頃から、サロベツ展望台と称された。その後、昭和三十八年七月十四日、義宮殿下がこの地を視察し、サロベツ原野を遠望されたことから宮の台展望台と命名された。

眼下に望むサロベツ原野は東西ハキロ、南北二十七キロ、面積約二万ヘクタールで日本の低地における代表的な湿原で大切に保護されています。

この広さを東京の山の手線に比べると二つがすっぽり入る広さであり、ここから眺める雄大な景観は、永久にあなたの思い出から消えることはないでしょう。 |

宮の台展望台

雄大な利尻山を前に、広大なサロベツ原野が見渡せます。 |

|

サロベツ原野方向 |

|

このワンド跡はかつての海がここまで |

来ていたことを示しているのでしょう |

|

|

|

豊富町の観光地 |

豊富温泉は石油試掘によって石油混じりの温水が出たのだそうです。 |

|

|

| |

95浜里パーキングシェルター 北海道天塩郡幌延町浜里

特に何でもない海岸道路の一部が |

シェルターに覆われている。 |

ここは余人にはわからない地形的な難所。 |

吹雪・風雪の襲来する最悪の場所らしい。 |

北海道でよく聞く話は、人が飛ぶような風、車が吹き飛ばされるような風雪、というのがあり、二つの場所はそれが集中する地形のようです。 |

北海道西海岸は、 シベリアからの北西風だけではなく、オホーツク海からの、山地を越した強風も合わせて、複雑な風が吹き、

何でもない北海道西海岸でも、東の山地の地形により、地域によって特殊な強風になる。らしい。

|

| |

| |

羽幌町郷土資料館

|

| 100羽幌町郷土資料館 |

| 101行程 |

102天塩川まで

日本海オロロンラインは、稚内市の道道106号線起点から、天塩町で国道232号に引き継がれ、石狩市まで続いています。

しかし、サロベツ原野の雄大で、厳しい自然を目にすることができるのは、天塩川大橋までです。

オロロンとは、ウミガラスという鳥の鳴き声です。

稚内から西方向への道路は日本海オロロンラインですが、東方向への道はオホーツクラインと言います。

両側に砂丘。砂丘の真ん中をブチ抜いた道路 |

冬場の日本海の風雪がキツそうだ。 |

|

右日本海 |

天塩川を渡る |

天塩川橋梁

天塩大橋

オロロンライン

道道106→国道232 |

天塩大橋 |

|

|

天塩川は256kmを北流する大河。途中にダムなどがなく自然な生態系を維持している。 |

ティモンディがこの川下りする番組が北海道では流れている。

大河だ。 |

|

大河天塩川の河口も日本海から吹き付ける強風のため、天塩川自身が運んできた川砂が吹き寄せられて河口がふさがれ、

やむなく南へと流路を変えて流れ、大河であるにもかかわらず、小さな河口で日本海に流れ出している。

考えると、天塩川が運んだ大量の川砂が、 日本海を北上する対馬暖流によって北に運ばれ、 北西風によって吹き寄せられ、

サロベツ原野を形成したのだろう。

石狩低地は北西風の吹き抜ける強風地域らしい

|

103国道232 天塩町から羽幌町に入る

天塩川を過ぎると周囲の景観が変化する。 |

|

羽幌町GS |

ガソリンスタンドの写真て、なんで?

北海道は、特に今回は無人地域を延々と走るので、もし、ガス欠やトラブルが起こったら大変だ。あのガラスに衝突したギズモのように。もし割れていたら大変なことになる。だからガスステーションが大切な場所なんです。見つけるとホッと安心するのです。特にタンク容量の少ない軽四は。 |

|

| |

110羽幌町郷土資料館外観

|

羽幌町郷土資料館は、旧羽幌簡易裁判所の庁舎を移転、改修して開館されました。だからこんなにレトロで特異な外観のようです。

前身の築別中学校校舎利用時点から引っ越して、新たに、羽幌炭鉱展示室を合併したため、観光関連。化石関連が加わり、特に巨大なアンモナイト化石は、三笠市立博物館と同じく、鉱山内部から出土したために完形の立派な化石です。その他に民俗資料・民具も展示されています。 |

|

とても古い建物を利用した郷土資料館です。民具・化石・考古資料・近世史料などが置かれています。

旅行計画初段階で展示物は少ないと思っていましたので、僅か二ケース分の考古資料の写真を撮るとすぐに引き上げました。

しかし、巨大なアンモナイトをはじめとする化石なども鑑賞に値するものだとあとになって思いました。

そして、何より驚いたのは、この小さな考古展示スペースに天売焼尻の考古遺物があったことです。

この二島への渡航を逡巡し、何もないだろうと決めつけてやめましたが、ここで展示されていて大きな発見となりました。

天売焼尻島は羽幌町でした。焼尻島郷土館には少数だが重要な土器石器の展示があることもわかりましたが、全ては後の祭りでした。焼尻郷土館(旧ニシン御殿)参照ください。 |

|

120先史時代 |

121

|

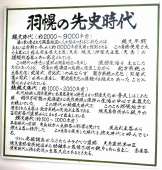

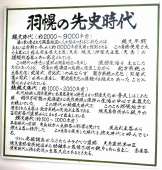

羽幌の先史時代

縄文時代 (約2万~9000年前)

海の幸に恵まれた両島地区(天売焼尻)に人が住みつきはじめたのは、縄文早期、あるいは前期で今から約6000年前後頃と推測される。

この当時使用される土器として絡条体圧痕文土器(天売・焼尻) 押型文土器(天売)が握槌形石器と共に発見されている。

この時代(縄文早前期)の特色は遺跡が両島地区に集中し、漁撈生活を主とした文化であったこと、

両島が北海道の北部に位置しながら、北方系統の土器文化 (北筒式. 前北式) のみならず、南方系統の文化 (円筒式、亀が岡式)が共に存在し、南北両文化の接触する地点であったことに関心がよせられている。

続縄文時代 (約1000~2000年前)

本州地域に稲作農耕と金属器使用の特色をもつ弥生文化が普及しはじめた頃、稲作不可能の北海道では依然狩猟と漁撈の生活が中心で土器文化が続いていた。

この時代が続縄文時代で、このころ羽幌地方で使用された土器は 北方系統の後北式土器である。

焼尻島白浜から破片が、苫前町香川遺跡からはまとまって出土している。

擦文時代(約500~1000年前)

平安時代の前期、東北地方の土師器の影響を受けて、後北式土器から擦文土器に移行した。この土器を使用した時代を擦文時代と呼んでいる。

すでに発掘調査がなされたチライベツ遺跡、天売遺跡第四区、焼尻遺跡白浜地区から紡錘車や器種不明の鉄片と共に出土し、

金属器使用時代に移る最後の土器文化であるとされる。 |

|

上に記述 |

羽幌の先史時代

|

|

チライベツ遺跡 北海道苫前郡羽幌町/擦文式文化竪穴住居址群 擦文時代末期の土器・石器を展示

漢字表記「知来別」

チライベツ遺跡は、築別川の支流であるチライベツ川の西岸段丘上に位置する竪穴住居址群 である。(位置不明)

この堅穴は発見された炭化物によると、今から約920年前(誤差100年以内)のものとされ

遺物の出土状況から擦文時代末期のものと推定され、平安時代中期~鎌倉時代頃に使われた可能性が強い。

◎ 擦文式土器

分布

年代

特徴 |

…

…

… |

北海道 東北地方北部

奈良時代から、鎌倉時代に及ぶ年代と想定される。

1 焼成温度が高い

2 薄手で堅い

3 器面に刷毛目様の擦痕がある

4 口頸部または体部に平行か交差する刻線文を付す場合が多い

5 擦痕文だけのもの 擦痕文と刻線文の両方をつけたもの、刻線文だけのものの三種類がある

6 擦文土器とともに出土する遺物としては、土師系土器、須恵器、妨錘車がある |

遺 跡 (1) 羽幌町字築別のチライベツ遺跡

(2) 天売遺跡第四地区

(3) 焼尻白浜地区

(4) 苫前町香川遺跡 |

|

チライベツ遺跡

|

チライベツ遺跡は本島側の遺跡であるが、詳細不明

擦文末期,竪穴住居跡群 |

|

資料

|

北海道西海岸のオホーツク遺跡

北海道西海岸のオホーツク・擦文遺跡

分布図④

オホーツク・擦文遺跡

引用「擦文・オホーツク遺跡の分布」 |

香深井1

香深井5

亦種 |

豊里

音類竪穴群

天塩川口

香川6

香川三線

小平高砂

|

蘭島D

大川

天内山

南川2

青苗

小茂内

ワシリ

原口館

札前 |

※考察 天売焼尻のオホーツク遺跡 上に引用した焼尻・天売島のオホーツク文化では詳細に述べられている。

北海道本島の羽幌に近い焼尻島よりも、より離れた天売島の方が遺跡が密集しています。↑の分布図➀には羽幌にオホーツク遺跡があったように●がついていますが、チライベツの巨大擦文末期集落はありますが、オホーツク遺跡は見当たりません。なかったのでしょう。

また、余市大川遺跡・利尻亦稚遺跡は、上分布図④では擦文と表示されています。これは、擦文土器も出たという意味でしょう。

北海道西側のオホーツク拠点の少なさは、おそらく擦文人との激しい対立があったのでしょう。何しろ擦文文化発祥の地は石狩低地です。そこから北の方に拡がりましたから。羽幌あたりも一大勢力圏内だったのではないでしょうか。

しかし、それでも、西側の遺跡からはプレ期・早期の鈴谷式や十和田式の土器が出土しており、全く進出しなかったわけでなく、進出に抵抗のある地域だったのでしょう。

オホーツク人は船舶での航行が中心であり、陸上歩行の擦文人に蔵経てはるかに高速で移動します。

だから、利尻礼文、天売焼尻、奥尻などの島嶼部に拠点を設けたり、その中間点となる補給拠点として、天塩川河口など、接近しにくい場所や、見つかりにくく、襲撃の目標となりやすい住居を設けなくても良い洞窟に隠れていたのかもしれません。

本島に近い焼尻島よりも、擦文人が侵略してくる様子がわかる天売島の方が安全だったので、遺跡も沢山あったのでしょう。しかし、平坦な焼尻の方が棲みやすく、断崖のある天売の方が防御に向いていたという事も考えられるでしょう。 |

上に記述 |

羽幌の先史時代

|

チライベツ遺跡

|

チライベツ遺跡は本島側の遺跡であるが、詳細不明

擦文末期,竪穴住居跡群 |

|

|

| |

123展示ケース1

上段 (縄文中期約4000~5000年前 天売島字和浦(修善寺裏) 昭和37年8月発掘の遺物と考えられる) |

125石器(縄文中期と考えられる)

|

|

石器 no caption

磨製石斧 |

磨製石斧・石銛・ナイフ・銛頭 |

|

黒曜石・頁岩・砂岩・

玉類系石材 |

|

127縄文土器中期 約4000~5000年前 天売島字和浦(修善寺裏) 昭和37年8月発掘

|

縄文中期土器

東北系の円筒土器は前期~中期、北海道南西部で流布。

北方系北筒式土器は中期後半に 道東・道北で流布した。

※天売島では両方が分布したと考えられる。 |

|

128縄文中期石器 約4000~5000年前 天売島字和浦(修善寺裏) 昭和37年8月発掘

|

|

|

大型ナイフらしい |

ナイフ・石銛・銛頭 |

|

|

|

|

スキー状削片らしい |

※特徴的石鏃がないので

狩猟不可、漁撈専門の生業のみ。

海獣狩猟もなしか。 |

|

130中段 |

133縄文土器 早~前期 約5000年前 天売字相影(天売3遺跡) 昭和37年8月発掘

|

134石器 縄文時代 焼尻遺跡

|

| 135縄文土器中期 約4000~5000年前 天売字相影(天売3遺跡)(三吉神社裏) 昭和37年8月発掘

|

140下段 |

141縄文土器晩期・早期・前期

縄文晩期土器

約2千~3千年前

焼尻遺跡白浜地区

|

|

|

143縄文石器中期

磨製石斧

縄文時代

築別高台出土 |

石器(ナイフ)

縄文中期 望潮山

|

|

石器

縄文中期 ニカルス

ニカルス地区は高台で生産性が低く離農者多数 |

ナイフ |

|

|

| |

150展示ケース2

上段 |

153擦文土器 擦文時代 約500~1000年前 天売字相影(天売3遺跡) 昭和37年8月発掘 昭和37年8月

|

天売3遺跡からオホーツク式土器に類似した鋸歯状の沈線文が3段施される浅鉢形の土器がオホーツク文化の石斧と共に出土した(180に掲載)。

天売1遺跡でも、オホーツク式土器に類似した甕形土器が採集されている。

頚部付近に3条一対の沈線文を2段施し、口唇部に1条の沈線とその内側に刻文を施す。

このような口唇部への施文は北海道本島に少なく、焼尻・天売島に比較的多いことから、両島のオホーツク式土器類似土器の特徴になっているとした。そして、胴部下半には擦文土器にみられるハケメ状の擦痕がみられることから、この土器をオホーツク式土器と擦文式土器の両方の特徴をもつ折衷式土器と考えた。

結論として、焼尻・天売島におけるオホーツク式土器類似土器の特徴を、

①沈線文をもつオホーツク式土器の系統に連なること、

②貼付文土器が不在であること、(道東系オホーツク式土器ではない。)

③オホーツク式土器と擦文土器の接触様式(トビニタイのような融合型式ではない。)であること、の3点にまとめた。

引用「焼尻・天売島のオホーツク文化」 |

天売・焼尻の擦文土器

羽幌の擦文土器

|

擦文式土器

約900年前

築別チライベツ |

|

160中段

羽幌の擦文土器 |

161擦文遺物 擦文時代 約900年前 築別チライベツ遺跡 昭和36年10月 羽幌町字築別のチライベツ遺跡

中段

|

|

|

|

|

|

|

擦文式土器

約900年前

築別チライベツ

|

|

紡錘車

チライベツ遺跡

昭和36年10月

|

紡錘車 擦文時代

約500~千年前

天売字相影(天売3遺跡)

昭和42年8月

|

須恵器 擦文時代

約500~千年前

天売字相影(天売3遺跡)

昭和42年8月

|

|

170下段 |

171オホーツク石器

有角石器(詳細は下) オホーツク文化 (有角石器と脚注された角柱状石斧)

下段 |

|

|

|

|

|

有角石器

オホーツク文化

焼尻遺跡・天売遺跡

昭和37年

|

角柱状石斧

焼尻3遺跡

安山岩製

オホーツク中後期

|

※これ磨製石斧では? |

|

角柱状石斧

天売1遺跡

粘板岩製

オホーツク中後期

|

|

※考察 有角石器

|

東日本のみに分布する弥生時代の武器形石製品の一種で,これまでに約50余例が出土している。そのほとんどが採集品であったことから,縄文時代の特殊な遺物と考えられたこともあったが,最近では竪穴住居内など,集落からの出土品が増え,同時代の日常生活用具と同類の扱いをうけていたことがわかった。

その形は,扇状に広がった斧様の刃部両端に,角状の突起をもち,基部は棒状の柄となり,全長11cm余から19cm余までのものがあり,石材には閃緑岩を用いたものが多い。形態上,いくつかに分類しうるが,弥生時代中期後半から後期にかけての限られた時期のものである。

その用途は,以前には大陸の有角斧に原型を求め,斧などの工具や鋤として使用したと考えられたが,今では,東日本を代表する石製の戈形儀器または祭器として,剣形と同様に,集落内での戦闘儀礼に使用されたと考えられている。引用「コトバンク」 |

有角石器と呼ばれる石器

ここから考えると、中国青銅武器有角斧(うかくほ)をまねた有角石器と、焼尻・天売出土有角石器と呼ばれる石製品とは似てもいない。

むしろ、御物石器ではないかと思えます。↓

↑ 御物石器は縄文時代後晩期に北陸から飛騨にかけて多く作られた石器です。

この時代は極東の寒冷化が進み、食糧確保が困難となり、それまでの大家族住居から小型の個別家族単位の住居に変わり、集団生活から

小規模生活が強いられ、多くの親族を見殺しにせざるを得なかった時代。その死者を弔うために環状列石を作った時代である。

この時代にたまたま北陸地方に朝鮮半島経由で 角柱状石斧が漂着し、それを見た縄文人たちが使用方法を知ってか知らずか、

これを新たな石棒だと、男性器の象徴だと考えたのではないだろうか。

寒冷化によって食糧不足となり、自分で食糧を確保できない者は次々と餓死し、自らを支えてくれる子孫を産み増やさねばならないとき、

新たな男性器型石器は信仰の対象となり、神格化して形も変化し、神石としての装飾も丁寧に施したのではないか。

北陸から飛騨地方と言えば、JPCZの吹き付ける豪雪地帯であり、生存の大変困難な地域である。合掌造りができたわけを思い起こす。

それが現在言われる 御物石器ではないのだろうか。

半島での抉入柱状片刃石斧の始りが不明なため、この妄想はこれくらいにしておきます。

「焼尻・天売島のオホーツク文化」では、

「天売島採集資料に、オホーツク式土器と角柱状石斧(有角石斧)のオホーツク文化期資料が含まれている」とされている。

オホーツク文化では骨斧が使用されるが、天売では朝鮮半島系の抉入角柱状石斧が使用されていた。

本州の古代中世、北海道では擦文時代に、弥生時代の抉入片刃石斧が使われていた。

北方では弥生時代以後も石斧として使用され続け、オホーツク文化に乗って再度北方から持ち込まれたのだろうか。

鉄器全盛の時代に数百年も前の石斧を使うのは、鉄が入手できない。石斧が依然使われていた。鉄斧は高価であった。など、

大昔の道具を使わなければならない理由があったのではないだろうか。

結論として

有角石器(角のある石器)は誤りである。抉入柱状片刃石斧の改良型である。

|

※有角石器についての訂正 引用「焼尻・天売島のオホーツク文化」

|

焼尻島焼尻3遺跡出土の、抉り溝を備えた角柱状石斧は、粘板岩製である。

1967年に天売 1 遺跡から焼尻 3 遺跡と同様の角柱状石斧が採集されていたが、こちらは安山岩製であった。

焼尻 3 遺跡と天売 1 遺跡出土の角柱状石斧は、結縛用の抉り溝を備える形状である。

オホーツク文化鈴谷式・十和田式期に伴う角柱状石斧は抉り溝をもたないので、これらの石斧については、刻文期以降の時期が考えられる。

出土地は不明だが、サハリン島から同様の抉り溝をもつ類例が採集されている。

以上の引用によれば、これらは半島から伝わった武器形祭器の有角石器ではなく、

サハリンから伝わった角柱状石斧であり、持ち柄にしばりつける溝を持つ進化型・改良型の角柱状石斧であった。

オホーツク文化は、5~6世紀の十和田式期(刺突文期)を前期とするので、

7~8世紀の中期(刻文Ⅰ群・刻文Ⅱ群期)や9~10世紀の後期(沈線文群)の頃からの本物の石斧だったのです。 |

角柱状石斧

焼尻3遺跡

安山岩製

オホーツク文化期中後期

|

角柱状石斧

天売1遺跡

粘板オホーツク文化期中後期岩製

|

甕形土器/焼尻3遺跡

甕形土器/天売1遺跡

オホーツク文化期中後期

|

甕形土器/天売1遺跡

オホーツク文化期中後期

|

焼尻島焼尻 3 遺跡出土のオホーツク式土器の文様に「突瘤文・刻文・型押文・指圧式浮文」がみられる・

天売島天売 3遺跡からオホーツク式土器に類似した鋸歯状の沈線文が 3 段施される浅鉢形の土器、

天売 3 遺跡の土器は石狩市浜益遺跡出土土器に類例がある。 |

写真引用「焼尻・天売島のオホーツク文化」

|

| |

173擦文式土器 擦文時代 約500~1000年前 天売字相影(天売3遺跡) 昭和42年8月

オホーツク式土器 オホーツク文化 天売遺跡採集

オホーツク式土器 |

|

|

|

180最下段

擦文式土器 擦文時代 約500~1000年前 天売字相影(天売3遺跡) 昭和43年8月

|

|

上記150の

「オホーツク式土器に類似した鋸歯状の沈線文が3段施される浅鉢形の土器」とは

この土器のことでしょう。 |

|

| |

| |

| |

| |

| |