北海道の縄文 №43 2022.06.18-4

苫前町古代の里(郷土資料館・考古資料館・復元住居)

苫前町郷土資料館に併設

苫前町考古資料館 北海道苫前郡苫前町苫前393

0164-64-2954 5/1~10/31月休、夏休中無休、11/1~4/30冬季休館

| 館の特徴 |

「香川三線遺跡」、「香川六遺跡」で発掘された土器約20000点 |

|

交通 |

|

・沿岸バス「苫前町役場前」下車、徒歩5分

・沿岸バス「札幌バスタ-ミナル」→特急はぼろ号(約210分)→苫前上町下車、徒歩で約10分

・沿岸バス「留萌駅」→豊富方面行き(約70分)→ 苫前町役場前下車、徒歩で約5分 |

|

|

|

| |

| |

| 目次 |

01外観

11館内一周

20化石

30歴史の幕開け

31人類の登場

34クジラ化石について

36北海道島の変化

40旧石器時代

41旧石器文化圏

51マンモスハンターの移動

55石器

57陸橋を渡った狩人

100縄文時代

101土器の発明

102調理法比較

103弓矢の発明

110縄文土器

120石斧

150縄文人の体格

墓

食糧 |

200続縄文時代

201続縄文時代とは

203縄文人初めて鉄を知る

300擦文時代

301開拓移民と蝦夷の出会い

交易

※考察 擦文人の入植と交易

303擦文土器

311擦文農耕

313須恵器

321擦文のムラ

331須恵器

333生活痕跡

335鉄製品

336紡錘車

340擦文時代の住居

350消滅遺跡

351香川三線遺跡の発掘

353香川6遺跡の発掘

361擦文文化圏

363擦文土器 |

400オホーツク文化

401アザラシを追う異人たち

住居

403モヨロ人とその特徴

埋葬

オホーツク文化の遺物

オホーツク文化の遺跡分布

405オホーツク土器 |

500アイヌ文化期

北方の少数民族

501北海道に残った少数民族

503アイヌ時代の遺跡

熊の霊送り

505道具

510武器

513鮭皮靴

515祭祀具

|

|

| |

01外観

苫前考古・郷土資料館

旧苫前町役場 |

考古資料館入口

郷土資料館の奥二棟目

一棟目は郷土資料館 |

|

| 10 |

11館内一周 展示物はこれだけです。

|

20化石 北海道の蝦夷変成帯は化石を産出する地層です。特にアンモナイトが多いようです。

|

|

|

グラマトドン

ノジュール

植物化石

ハウエリセラス

|

|

|

アンモナイト |

アンモナイト大  |

アンモナイト異常巻 |

アンモナイト |

|

|

|

フナクイムシ(生痕化石)

ポリプチコセラス×2

ハイハントセラスとポリプチコセラス

イノセラムス(二枚貝)

ノジュール(イノセラムス)

木石 |

|

その他化石 |

|

| |

30歴史の幕開け

|

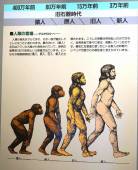

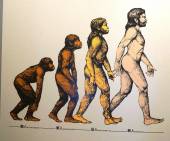

31人類の登場 サルからヒトへ

|

人類の祖先はサルであり、その一部が進化してヒトになったと言われます。

最古の人(猿人)化石はアフリカ大陸から発見されていて、研究の結果、約550万年前と言う数字が出ています。

人は、その発展段階別に、猿人、原人、旧人、新人に分類されます。

こうした発展は突然起こったのではなく、世界各地で徐々に変化、発展していったのです。

最初に北海道に渡った人は、新人の仲間で、シベリア方面からの移住者と考えられています。 |

※日本やヨーロッパでは、アフリカで発生した人類の中の新人が世界に拡散したと教えています。

が中国やその衛星国では、世界各地で原人から旧人、新人へと進化した。従って中国の漢人は他の人種より優秀なのだと教えています。

|

|

人類の登場

サルからヒトへ |

400万年前…猿人

60万年前…原人

15万年前…旧人

3万年前…新人 |

猿人,原人,旧人,新人 |

猿人

アウストラロピテクス

原人

ピテカントロプス

旧人

ネアンデルタール

新人

ホモサピエンス |

|

32歴史の幕開け クジラ骨

歴史の幕開け

クジラ骨

|

クジラ顎骨 |

|

クジラ頭蓋骨 |

クジラ頭蓋骨 |

|

34クジラ化石について

|

この化石は、1994年8月に旭川市の福岡春夫氏によって発見され、9月に調査発掘を試み、その後、北海道教育大学、札幌校の木村方一教授と地学教室の

学生の手によってクリーニング作業が行われました。

化石の産出地点は、苫前市街の北方800mの海岸に面した露頭で汀線2mの位置で発見されました。

また、化石の堆積年代はおよそ800~1000万年前と推測されています。

産出状況は、化石の風化が進んでおり、保存状態は極めて悪く、頭骨、肩甲骨、椎骨、肋骨などの存在は確認できましたが、携帯を維持しているものが少数しかありませんでした。

しかし、発見者が採取していた耳骨と学生のクリーニング過程で比較的保存の良い歯を多数採取することができました。

分類はまだ断定できませんが、採集しました耳骨などを観察し、標本と比較してみると、アカボウクジラ科のものに近似するように見受けられています。

アカボウクジラ科はアカボウクジラ属・ツチクジラ属・トックリクジラ属・オオハギクジラ属・タスマニアクチバシクジラ属の5属に分類されており、その中の

オオハギクジラ属に耳骨が似ていたいたため標本と比較してみたところ、大きさはほぼ同じであったが、ミクロの目で観察してみると膨らみや溝の発達など違いが見られ、同一種とは言えませんでした。

アカボウクジラ科の特徴としては、歯の数が少ないことが挙げられ、下顎の先端に左右一対の歯を持っています。

その中でタスマニアクチバシクジラ属は一対の大型の歯のほかに上顎に199本、下顎に27本の歯を有しており、下顎では異形歯を示しているとのことで、

化石からは一対の大形歯は発見できませんでしたが、頬歯が異形歯である事は、南半球にいるタスマニアクチバシクジラ属を想像させます。

現段階では比較ができないため、先走ることはできませんが、北半球で分布確認がされていないグループであるだけに、800~1000万年前の北海道の海域にこのグループが遊泳していたのか、夢が膨らんでいる化石(標本)となっています。 |

|

| |

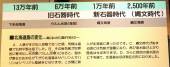

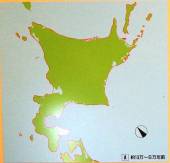

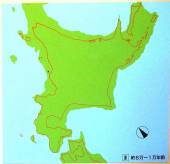

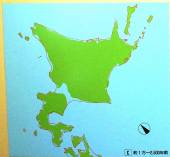

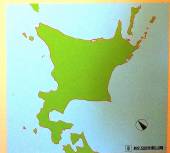

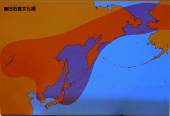

36北海道島の変化 -海になったり、陸ができたり-

|

A.人類がまだ旧人段階であった頃、気候は温暖で石狩平野は海でした。

B.その後、気候が世界的に寒冷化し、氷河期(ウルム氷期 7万年~1万年前)になると、海水が凍るため水位が下がり、

北海道はサハリンとサハリンはシベリアと陸続きになります。この間に新人が北海道に渡ったのです。

C.縄文時代が始まる頃には、気候が温暖になり、再び海水面が上がり陸地はせばまります。

D.さらに数回の海水面の上下を経て、北海道はほぼ現在の形になりました。 |

|

|

|

|

|

|

A.約13万~6万年前 |

約10万年前は海進期で、日本列島は現在より海面が10mほど高かった。

この時代は

「下末吉海進期」と呼ばれる。 |

B,約6万~1万年前

海水面の低下状態

氷河期海退期 |

C,約1万~2,500年前

海進状態

縄文海進期 |

D,2,500~現代

現代 |

|

|

| |

40旧石器時代

|

41旧石器文化圏

|

旧石器文化圏 |

※旧石器文化圏

旧石器文化圏というものがあるということを初めて知りました。

バイカル湖文化センターから東へ拡がる、よく似た石器の分布域なのでしょう。

ベーリング海峡(地峡)を越して北米大陸に拡がり、あっ!これは、南米南端まで拡がっている?

草食動物の群れを狩猟するために、その気候範囲内の分布圏を東へ拡がって行ったようだ。

旧石器文化圏外の地域に、朝鮮半島南部・西日本・アリューシャン列島からカナダ南部。

圏外となった地域には、個別に、それなりの理由があるのだろう。 |

|

50旧石器時代 |

51マンモスハンターの移動 ―唯一の武器,石のナイフ―

|

シベリアでマンモスゾウなどの食料となる陸獣狩りをしていた新人は、気候、環境の変化が原因で南下した動物の後を追って移動したと言われます。

北海道で発見されている最古の新人移住の痕跡は 2~3万年前のものですが、東北地方では旧人段階の約14万年前の遺跡が発見されています。

将来、北海道でも、その頃の遺跡がきっと発見されるでしょう。 |

|

|

|

|

マンモス動物群

|

マンモスゾウ、オーロックス、ステップバイソン、

ケサイ,ヘラジカ,トナカイ,ナキウサギ,ジャコウウシなど |

二万年前の動・植物相 |

ヒグマ,

タヌキ,キツネ,

ヘラジカ,

エゾオオカミ,

エゾナキウサギなど |

シラカンバ,

ヤチカンバ

ケショウヤナギ,

ガンコウラン,

コケモモ,ハイマツ

グイマツ,トドマツ

アカエゾマツ,

エゾマツ |

|

|

|

|

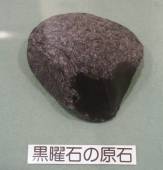

55石器

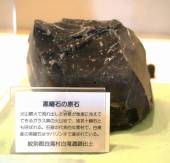

黒曜石原石 |

黒曜石の原石

火山噴火で流れ出した岩漿が急激に冷えてできるガラス質の火山岩で、別名、十勝石とも呼ばれる。石器の代表的な素材で、白滝産の黒曜石はサハリンまで運ばれている。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土。

|

|

両面調整石器 |

両面調整石器

スモールブレードを作るために加工された石器。

大型剥片を木葉形に整形した後、半分に割り、分割面に打撃を加えて石刃を剥がす。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土 |

スポール |

|

スポール

母岩から石刃石核や両面調整石器を作るときに剥がされたもので形は様々である。

厚さは石刃や掻器に比べ、平均的に厚い。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土 |

コア |

|

|

コア

母岩から石刃を剥がし取った芯の部分で、石核という。

石核の片面には、石刃を剥がした痕跡が稜線状に残っている。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土 |

|

57陸橋を渡った狩人

陸橋を渡った狩人 |

北方系石器 |

スクレイパーscraperとは、へら。

物の外面を削ったりこそげ取る道具。

剥片に細かな調整を加えて刃部を作り出す。その際

細長い剥片の 短辺に刃を持つものをエンドスクレパー。(掻器)こびりついたものを剥がす

長辺に刃を持つものをサイドスクレイパー。(削器)動物解体や加工用 |

エンドスクレイパー |

|

|

エンドスクレイパー

剥片の先端部に刃が付けられた石器。

動物の毛皮の毛を抜く、なめす、脂肪を掻き取るなどの作業に使われた。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土

|

|

|

ブレード

剥片の両縁がほぼ平行に鋭利な刃が作り出された石器で、石刃と言う。

切る、削る、裂くなど、現在のナイフと同じように使われた。紋別郡白滝村白滝遺跡出土

スモールブレード

石核から連続的に、バナナの皮をむくように剥がされた、小さな石刃。

両方の縁がほぼ平行で、片面に2本の稜線が見られる。紋別郡白滝村白滝遺跡出土 |

サイトスクレーパー |

|

サイドスクレイパー

剥片の両縁に刃がつけられた石器で、掻器と言う。毛皮を裂いたり、脂肪を掻き取るのに使われた。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土。 |

フレークツール |

|

フレークツール

剥片の両縁に作り出された鋭利な刃部を利用し、物を切ったり削ったりするのに使われた。

不定形のものが多い。

紋別郡白滝村白滝遺跡出土 |

|

| |

| |

100縄文時代 約1万5000年前~2300年前頃

縄文文化圏

|

北海道・国後島~本州全域~沖縄本島まで |

|

101土器の発明 ―縄目模様の焼き物、日本全土に広まる―

|

土器とは、粘土を素材に形を作り、それを焼いた多孔質の容器で、化学変化を応用した人類最初の発明と言われます。土器の発明は、日本独自とは考えられませんが、縄文時代の初めに作られた縄文土器は、科学的年代測定の結果、今のところ、世界最古の土器です。土器の普及は食料の調理や貯蔵、運搬等に革命をもたらしました。 |

土器の発明 |

土器の発明 |

土器の作り方

|

1.粘度を採る

2.水にさらして、不純物を除く

3.よくこねる

4.粘土紐を積み上げて形を作る

5.撚糸などで縄目模様をつける

6.浅い穴を堀り、10個くらいまとめて焼く |

旧石器時代と縄文時代の調理法

調理方法の変化 |

旧石器時代の生食,丸焼き,串焼き,干物だが長野県北相木村の例では、ほぼ生食。

焼いた痕跡がほぼなかったと記憶しています。

海川山の動物にはまんべんなく寄生虫がついており、生食は最も危険な食べ方だったでしょう。

きっとまんべんなく短命だったのでしょう。 |

|

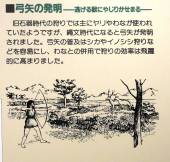

103弓矢の発明 ―逃げる獣に鏃が迫る―

|

旧石器時代の狩りでは、主にヤリや罠が使われていたようですが、縄文時代になると弓矢が発明されました。弓矢の普及は、鹿や猪狩りなどを容易にし、罠との併用で狩りの効率は飛躍的に高まりました。

※丸木弓の射程範囲は剛腕の者でもせいぜい30m程で、おそらく逃げる動物に向かって矢を射掛けることはなかったでしょう。 |

弓矢の発明

上に記述 |

弓矢で鹿狩り |

石鏃の作りかた |

6000年前の北海道 ―森も動く―

|

この時期は、最も気候が温暖で安定した環境を保ち、ヒトの活動も広範囲にわたります。

北海道南部の森林には、照葉樹林が広がり、落葉樹林は北のほうへ押しやられました。 |

|

110縄文土器 力昼天谷の沢出土

|

120石斧

|

磨製のものは木を切り倒す道具として、打製のものは土堀具として使用されました。 力昼、旭、上平、香川出土 |

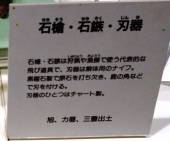

石槍・石鏃・刃器 旭、力昼、三豊出土

|

石槍・石鏃は狩猟や漁労で使う代表的な飛び道具で、

刃器は解体用のナイフ。

黒曜石製で原石を打ち欠き、鹿の角などで刃をつける。

刃器の一つはチャート製。

旭、力昼、三豊出土。 |

石槍・石鏃・刃器 |

石槍・石鏃・刃器 |

|

|

|

|

石槍

|

石槍

|

石槍

|

石鏃

|

刃器

左:黒曜石、

右:チャート

|

黒曜石原石(転石)

|

敲石・石鋸

|

敲石はどんぐりなどの堅果類を潰し粉にする道具。

石鋸は原石から石斧を手ごろな大きさに切り取る(擦り切る)道具。 力昼天谷の沢出土 |

敲石・石鋸 |

敲石・石鋸 |

左:敲石、右:石鋸 |

左:敲石、右:石鋸 |

|

| |

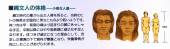

150縄文人の体格 ―小柄な人たち―

|

縄文時代の墓から出た人骨を見ると、当時の人の

身長は、全国的に男女とも今より低いようです。

体つきは

早・前期の頃は寸詰りの顔に華奢な手足、

中期以降にはやや重長顔に丈夫な手足となります。

体つきが頑丈になった理由として、安定した環境のもとで、食料が豊富となり、栄養事情が向上したことが挙げられます。

※「寸詰まり」またも出ましたこの意味不明な表現。きっと考古学の教科書に書かれているのだと思います。おそらく死語でしょう。

幅に比して長さが足りない。の意味だが、頭骨が縦方向に短いと言っている。が、それは何と比べているのだろうか。現代人だろうか。

早前期人は貧弱な体格で潰れたような顔と言ってるようです。この表現方法はそろそろ止めた方がいいのではないだろうか。意味理解不能。

|

|

縄文時代 |

縄文人の体格 |

|

身長160cmで貧弱な体と揶揄されているのかな

飢餓による慢性的な栄養不足のため、体格が劣るのかな。

寸詰まり顔を詳しく説明する論文 |

墓 ―土に還る―

|

縄文時代全般を通して、最も一般的な墓は、地面に楕円形の穴を掘るだけの簡単なもので、死者は膝を抱えるような姿勢で埋葬されました。

埋葬にあたっては、土器や石器のほか、花や木の実などを添えた例もあります。

後期以降には遺体を埋葬した上に大きな石を敷き詰めたり、環状に配置することも行われました |

墓-土に還る- |

ストーンサークルと土壙墓 |

食糧 ―海の幸、山の幸―

|

季節に応じて陸の動物、川や海の魚、木の実、山菜など現在と変わらない多様な食料を得ていました。

山菜などはアク抜きをして食べ、キノコも食べていたようです。

さらに、北海道南部の遺跡からは、アワ、ヒエ、ソバが出土しています。

比較的暖かい地方では雑穀の栽培が行われていた可能性があります。(※縄文時代) (続縄文時代以外確認できませんでした) |

食糧-海の幸山の幸- |

海の幸、山の幸 |

村の想像図 |

※魚採りはやはり簗を仕掛けて取ったのでしょうか。

絵では、川の中いっぱいに遡上するサケならこれでも取れるが、

通常は魚道を作って魚を導いでヤスで突くだろう。

※建物入口に構えがある。 |

|

| |

200続縄文時代 約2300年前 (縄文文化+金属器・農耕)~約1400年前

|

201続縄文時代とは―稲は津軽海峡を越えず―

|

中国大陸からの移住者が日本で稲作を開始した頃、縄文時代は終わり弥生時代を迎えます。

しかし、北海道の厳しい風土は、稲作を受け付けず、弥生人のムラは青森県より北へは広がりませんでした。

そして北海道では依然縄文時代の伝統が引き継がれる続縄文時代に入ります。

この時代は、縄文時代に比べ、竪穴住居や食料など、基本的な生活はほとんど変化しませんが、弥生人のムラから手に入れた鉄器で精巧な骨細工が作られたり、土器は以前よりも薄くて丈夫になり、弥生土器に似たものも作られます。

その一方で、後のアイヌ文化につながる文様が生まれたり、米の代わりに雑穀の栽培が行われました。

※遺伝子検査の結果、中国北部からの渡来人の遺伝子が、高い割合で検出された。 |

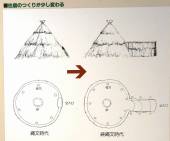

住居の作り方が少し

変わる

|

住居の作りが少し変化

出入口に前室が付く

|

縄文住居の入口構え(150村の想像図参照)

入口構えが延びて前室になったのには、

気候の寒冷化や積雪の増減など、気候の要因があったのだろう。 |

道具

石器、骨角器、鉄器

|

|

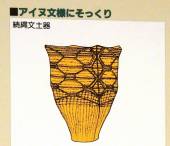

アイヌ文様にそっくり

|

アイヌ文様にそっくり

続縄文土器文様

|

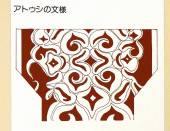

アイヌ文様

アトゥシの文様

|

アイヌ文様

漆で塗られた弓の文様

|

↑ |

|

|

203縄文人初めて鉄を知る

縄文人始めて鉄を知る |

続縄文(後北C1式) |

続縄文文化圏

※樺太や千島列島まで続縄文文化

続縄文人の進出 |

続縄文文化圏

サハリン:南半分

千島列島:カムチャッカ半島手前までの島嶼部

北海道:本島・周辺島嶼部

東北地方:秋田城――八戸を結ぶライン以北 |

|

| |

300擦文時代 約1400年前~700年前頃 奈良・平安・鎌倉時代

|

301擦文時代―開拓移民と蝦夷の出会い―

|

擦文とは、この時代の土器に必ずある、刷毛目のような擦痕文様に由来しています。

擦文土器のお手本は、本州の土師器と言う土器ですが、次第に土師器とはひと味違った独自のものとなります。

正方形でカマドのついた竪穴住居や紡錘車も、お手本は本州で見られます。

さらに、交易によって手に入れた須恵器、鉄の刃物や農具、そしてアワやキビなどの雑穀栽培は、全て本州の産物なのです。

これは家や物、種が勝手に移動したのではなく、それらを携えた人々が、北海道にやってきて文化を広めたことを示しています。

その頃の北海道には、すでに多くのアイヌの人々が住んでいましたが、本州の人々の便利な道具や生活に魅せられ、その人々との交流を通して、文化を吸収していたと思われます。擦文文化は、全道にくまなく広がり、オホーツク文化までをも吸収して隆盛を極めますが、やがて本州との経済事情の変化により自立を迫られ、ついに日本最後の土器文化は終わりを告げます。そして、その自立した文化がアイヌ文化なのです。 |

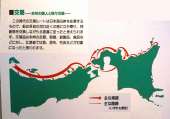

交易 ―本州の商人と物々交換―

|

この時代の交易ルートは、日本海沿岸を往復するもので、船は河口近くの港に立ち寄り、特産物を交換しながら北海道に至ったと考えられます。

交易品は、本州の衣服、容器、鉄製品、食品などに対し、北海道では魚、昆布、毛皮などが対象になったと思われます。 |

交易 |

|

擦文時代の交易路

奈良・平安・鎌倉期

1400~700年前の北海道

|

|

|

|

※考察

|

擦文人の入植と交易

東北北部から苫小牧に上陸し、千歳・恵庭・北広島付近に住み着き、やがて石狩低地から北方に石狩川沿いに勢力圏を広げていった擦文人。

地勢的に低地・平地を求めて北への進出を図ったのか、日本海航路の沿岸に、航路停泊地確保のために北方に拡がったのだろうか。

陸伝い航法の交易船は、停泊地を確保する必要があり、そこでは、水や燃料に食糧を確保するために交易が行なわれたはずだ。

交易はどのように行なわれたのだろうか

この時代は、擦文人では古代中世の対面での、言葉を交わしての物々交換である。

パンデミックの影響

奈良時代天平7年(735)に九州に上陸した天然痘(疱瘡)は天平9年には全国で大流行し、3人に1人が死亡したといわれる。

このあと、平安時代にも定期的に流行を繰り返し、蘇民将来という伝説まで産んで各地に影響を及ぼし、寒中に裸で若者がお札を取り合う

蘇民祭が各地で行なわれるようになった。 防御のしようがない人々はこのような祭礼でやり過ごそうとしたが、

大和人以外の少数民族では絶望的な恐怖であったに違いない。

侵入する病気への威圧

大和文化では、村境に藁で巨大な草鞋や男根をぶら下げたり、しめ縄を張ったり、村人以外を入れなかったりした。

後のアイヌ文化にも継承される、北海道蝦夷の病気や穢れの侵入を防ぐ方法は、集団での威圧である。

村境や船着き場にやって来た、村人でも他村の者に対してでも、村人が手に手に武器を持って集合整列して、刀を振り上げ大声で威嚇し

目に見えぬ穢れや病を追い払うのである。そして、普通の死でなく、病気など異常な死に対しては穢れとして一等二等低いものとされる。

沈黙交易

このような時代や社会背景では、異民族や村外人との交易には、沈黙交易が行なわれた。

交易者は相手地域の交易場に交易品を並べる。地元民はこれに見合うと思われる品物と取り換える。交易者は対価に見合わない品だと

そのまま放置する。地元民はさらに追加するか、品物の一部を返すかしてこれを繰り返し、交易を成立させるというものである。

もちろん交易不成立もあった。

奥尻事件(660年)がそれである。

オホーツク人の進出に反感を持った北海道エミシが、秋田城の阿倍比羅夫に撃退を頼み、阿倍比羅夫はまず懐柔策として、

高価な絹などを海岸に並べて交易しようとしたが、誤解が生じて不成立に終わり、怒ったオホーツク人長老達が武装して追い払ったところ

戦争に発展してしまったということである。

擦文人の交易

大和人との交易は擦文人が行なっていたのではないだろうか。

私が若かったころ、テレビ番組では、アマゾンやアフリカの奥地に探検して撮影した映像がよく流されていた。

その中で、外部から人が来ると、村人は常に見張っていて、村の入り口で多数の村人が武器を持ち、足を踏み鳴らして大声で威嚇する。

これを整列行進というが、これを歓迎と番組制作者は表現していたが、全く間違いで、村に入るな、殺すぞ、という脅してある。

つまり村の安全を守るための行動である。すると、不定期的に立ち寄る大和の船や、交易者に対して警戒し、簡単には交易できない。

これを円滑に行なうために擦文人が間に入り、交易仲介をしていたのではないかと想像する。

擦文人は

蝦夷の産物(毛皮・干鮭・昆布など)を、鉄鍋や鉄器、擦文土器などとスムースに交換することで大きな利益を揚げ、次第に勢力範囲を

拡大していったのではないだろうか。 |

|

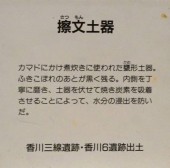

303擦文土器 本州文化の定着

|

カマドにかけ煮炊きに使われた甕形土器。吹きこぼれの跡が黒く残る。

内側を丁寧に磨き、土器を伏せて焼き、炭素を吸着させる※ことによって、水分の浸出を防いだ。

香川三線遺跡・香川6遺跡出土

※黒色土器(内黒土器)

土師器の表面を緻密にするために焼きあがった土器を燻したり、赤熱した陶器を取り出して、藁や木片を乗せて自然発火させ、土器表面の熱が発火によって吸熱によって低下することにより、表面に煤が吸着されるなどによった。 |

擦文土器 |

擦文土器

|

広口壺形土器群 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

擦文土器  |

珍しい広口の壺形土器。

何かの貯蔵用に作られたのだろう。

須恵器を真似たのかもしれない。

香川三線遺跡 |

|

|

|

|

本州文化の定着 |

|

|

|

|

|

|

| |

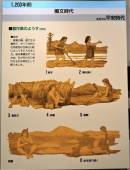

311擦文農耕 1200年前

農作業のようす

農具

|

鉄製の鎌、鍬(※本文ではクワの漢字にスキとルビを振っている。鋤=スキ)が主な農具で、全て本州との特産物の交換交易によって手に入れました。

鉄は貴重品だったため、刃が欠けたり折れた物は再加工して使いました。(※再加工=野鍛冶による修復。なぜこんな書き方をするのだろう。) |

農作業のようす |

1耕す

2種を蒔く |

3草取り

4収穫

5脱穀

|

5脱穀

6皮を取り除く |

|

| |

313須恵器

|

須恵器はろくろを使って成形し、大規模な登り窯で焼かれる。

この時代、北海道には須恵器を生産する技術はなかった。これらは、全て本州からの交易品で、用途は液体を入れる容器と思われる。

※北海道に持ち込まれた須恵器は、津軽半島五所川原産である。 |

苫前町有形文化財「須恵器」

特徴に関する事項

|

この須恵器は10世紀頃に青森県五所川原窯跡群で生産されたものである。

また、発見の経緯から、遠く海を隔てた本町に運ばれたものであり、古代から古丹別川の河口域は重要な交流・公益の拠点であったことがうかがわれることから、学術的に貴重なものである。

さらに、完全な形状をとどめた須恵器としては、日本列島最北のものであることから、資料的に価値が高く、古代人の生活推移の理解のために欠くことのできない考古資料である。

①口径21.6cm、器高さ54.3cm、動物最大径44.2cm。

②形態は頸部が垂直に立ち上がり、口縁部が大きく外反する。さらに、頸部と胴部の境は、わずかに隆帯がめぐる。

③器面に平行なタタキによる整形が施され、内面はナデによる調整が施されている。

④焼成は、還元硬質である。

⑤器面の内・外は暗青灰色を呈し、断面中央部が赤褐色となる。

⑥胎土は、白色粒子が多く見られ、石英や約5~10mmの小礫を含む。

所有者の住所・氏名 苫前郡苫前町字苫前180番地、竹橋隆至 |

|

苫前町文化財指定書

|

|

須恵器

|

|

苫前町有形文化財

「須恵器」

|

|

321擦文のムラ

|

擦文のムラ |

擦文時代は中世温暖期から後期は寒冷期に入る |

|

|

|

| 330 |

331須恵器

|

須恵器 瓶

香川6遺跡

|

須恵器 長頸壺

香川6遺跡

|

須恵器 壺

香川6遺跡 |

須恵器 甕

香川6遺跡 |

擦文土器も混じる |

|

| |

333生活痕跡

|

海獸骨

|

海獸骨

|

海獸骨

住居跡から見つかったもので、 左から

海獣肋骨、海獣(オットセイ)指骨、同じく左指骨、海獣骨。

食料として捕獲してい たのだろう。

香川6遺跡・香川三線遺跡出土

※キャプションと展示順が入れ替わっていると思います。 |

骨製品 |

骨製品

棒状の先端が削られている骨製品。

あまり鋭利でないことから、

箸の先かもしれない。

香川三線遺跡出土 |

カワシンジュ貝の殻皮 |

カワシンジュ貝の殻皮

淡水に棲む貝で、別名カラス貝ともいう。

身は食料に、貝殻は穀物の収穫具(貝包丁)などに利用された。

香川三線遺跡出土 |

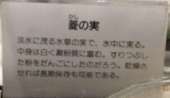

菱の実 |

菱の実

|

菱の実

淡水に茂る水草の実で、水中に実る。

中身は白く澱粉質に富む。すりつぶした粉をだんごにしたのだろう。

乾燥させれば長期保存も可能である。 |

琥珀 |

琥珀

琥珀は松脂(まつやに)が土中で固まった樹脂の化石で、石炭層に混在している。

美しいものは今でも宝石として珍重される。

香川6遺跡出土

※琥珀は、北海道石狩地方・岩手県久慈市・福島県いわき市や、サハリン州ユジノサハリンスクに出土する。

ユジノサハリンスク(旧豊原)から北上したオホーツク海に面する海岸は「琥珀海岸」と呼ばれ、波打ち際の海藻の束をひっくり返すことで琥珀を拾うことができます。

※琥珀は壊れやすいことでも有名で、展示物も元は何かの形から風化して破片となったのでしょう。 |

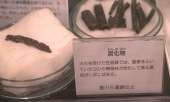

雑穀 (現生種)

|

|

|

雑穀 (現生種)

擦文時代の住居跡のカマド周辺からは、必ずと言っていいほど、栽培していた雑穀の炭化種子が出土する。おかゆにして食べたのであろう。

※黒いのはヒエ、黄色いのはキビ・アワのようだ。 |

炭化物 |

構築材

屋根葺き材料か |

家屋構築材

火災を受けた住居跡では、 屋根をふいていたヨシや構築材が炭化して残る場合がしばしばある。

香川6遺跡出土

|

組紐断片 |

組紐断片

裂き撚り紐。背負子の帯かな |

組紐断片

細く裂いた植物繊維を撚り合わせ、3つ編みにしたもの。

火を受け炭化している。焼失した住居跡の床面から見つ かった。

香川6遺跡出土

|

|

335鉄製品

|

日本海ルートを利用した、本州側の交易品の中心は、この鉄製品であった。鉄製品は、北海道全域にかなり普及していたと考えられるが、なぜかあまり残らない。 |

|

336紡錘車

|

繊維に撚りをかける際に使う、土製の弾み車。 中心の穴に軸棒を通し、軸ごと回転させ、細く裂いた植物繊維に撚りをかけた。

香川三線遺跡・香川6遺跡出土 |

|

| |

340住居

|

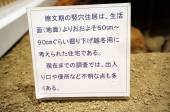

340擦文時代の住居

|

擦文時代の竪穴住居の特徴は、円形ではなく正方形になることです。

中央に炉、壁にカマドが作られ、4本の太い柱が屋根を支える構造で、前の時代よりも頑丈な家になりました。

ただ本当は、天井の一部を除いて、屋根の上には土を隙間なくかぶせていたようです。これで冬の隙間風も防げますね。 |

擦文期の竪穴住居

|

擦文期の竪穴住居は、生活面(地面)よりおおよそ50cm~90cmくらい掘り下げ、越冬用に考えられた住宅である。

現在までの調査では、出入り口や便所など不明な点も多くある。 |

擦文時代の住居 |

擦文時代の住居 |

|

中心に炉 |

擦文住居にベッドはなかったようだ |

カマドで調理 |

大きな川原石沢山? |

|

擦文期の縦穴住居 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

擦文住居の建築構造

|

350消滅遺跡

|

351香川三線遺跡の発掘

|

香川三線に古代の遺跡があることは、既に大正年間に知られていました。しかし、水田として整備するため1986年に発掘調査がおこなわれ。終了後遺跡は破壊されました。 |

|

|

|

香川三線遺跡の発掘 |

航空写真 |

|

焦げた天上が残っていた煙道の断面 |

|

カマドの石組 |

住居跡壁際から出土した土器 |

|

|

|

カマド周辺の遺物出土と状況  |

12m上空から見た住居跡 |

アザラシの指骨が出土したカマド |

住居跡床面の土器出土状況 |

|

|

オオムギが見つかった貯蔵穴 |

須恵器の出土状態 |

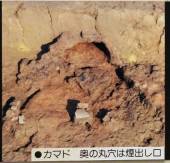

カマド 奥の丸穴は煙出し口

|

土層断面 自由居の埋没過程がわかる |

|

|

住居が埋まっているところは黒く見える |

一面に炭が残っていた焼失住居 |

住居跡床面出土の潰れた土器 |

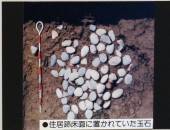

住居跡床面に置かれていた玉石 |

|

|

353香川6遺跡の発掘

|

香川6遺跡刃琴平橋の工事中に偶戦発見された遺跡で、一部は既に破壊されていましたが、1987年に緊急発掘調査がおこなわれ、終了後護岸工事のため破壊されました。 |

写真不鮮明のため

|

香川6遺跡の発掘

航空写真 |

|

・表土を重機で撤去

・全体を薄く剥ぎ取り

住居跡を探す

・床面までの間に沢山の遺物が出土

・断面の作図後ベルトを撤去 |

|

・炭化物を撤去した床面

・カマドを掘る |

|

・炭化して残った土壁の土止め層

・炭化して残った土壁の土止め層

・灰の下から出土した須恵器壺

・焼失住居の床面の様子 |

|

・重なって出土した擦文土器と須恵器の壺

・炉の灰 白く見えるのは骨の破片

・土層観察用のベルトを設定し掘れ下げる

・○○まで掘り下げた○○・・・ |

|

|

|

360擦文土器 |

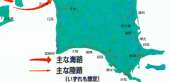

361擦文文化圏

|

|

擦文文化圏

北海道本島、利尻礼文、奥尻

東北地方北部 |

|

363擦文土器

|

坏形土器

食べ物を盛る坏形土器。現在のどんぶりや茶碗、小鉢などと同じように使ったのだろう。

甕形土器とは趣の異なる文様が美しい。 |

擦文土器の文様 引用「擦文土器の文様」

・平行線と列点で構成された文様:擦文時代前期の土器で、後の時期の擦文土器に比べて簡素な文様です

・斜めの格子目と水平方向の平行線を下地にした文様:擦文時代前期の土器で、首の部分がくびれた器形をしています

・斜格子文と矢羽根状文が交互に重なる文様:擦文時代の大形土器で、格子目状沈線の文様帯と矢羽根状沈線の文様帯が交互に重なる構成の文様です

・斜平行線が交互に整然と描かれた文様:擦文時代後半期の高坏形土器で、台座部分が高くなり、脚のついた高坏形土器が発達した時期の文様です

・斜平行線と点列を併用したやや複雑な文様:擦文時代後半期の高坏形土器で、脚の接地部には4か所、小さな三角形の切れ込みが入っています |

|

365擦文土器

|

・・・使われたほか、水を汲んだり、貯蔵にも使われたのだろう。

香川三線遺跡・香川6遺跡出土 |

|

| |

400擦文時代(オホーツク文化) 1000年前 本州では平安時代

|

401オホーツク文化とは ―アザラシを追う異人たち―

|

遺跡はオホーツク海沿岸一帯に見られ、さらに利尻島や南サハリン、千島列島にまで及んでいます。

擦文時代とほぼ同じ頃に栄えましたが、土器は作りもデザインも明らかに擦文土器と異なっており、海獣狩猟や彫刻が得意で、イヌや豚などの家畜の飼育や中国大陸との貿易も行っていた北方からの渡来文化です。しかし、当時、人口が圧倒的に勝っていた擦文文化に吸収され、その大陸的な文化も主人公たちも何処かに消え去ってしまったのです。 |

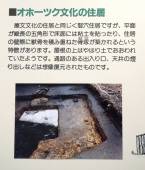

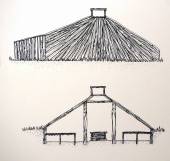

オホーツク文化の住居

|

擦文文化の住居と同じく、竪穴住居ですが、平面が縦長の五角形で、床面には粘土を貼ったり、住居の壁際に獣骨を積み重ねた骨塚が築かれると言う特徴があります。

屋根の上はやはり土で覆われていたようです。通路のある出入り口、天井の煙出しなどは想像復元されたものです。 |

オホーツク文化の住居 |

|

|

オホーツク住居

外観

|

内部構造

|

|

|

403モヨロ人とその特徴 ―ドクロは語る―

|

下の写真は、網走市モヨロ貝塚から出土したオホーツク文化期の頭蓋骨です。

大きな顔、強く張った頬骨、いかにも頑丈そうなあご、そして、アイヌや和人との決定的な違いは、歯の噛み合わせです。

モヨロ人の噛み合わせは上下がぴったりと合っています。(鉗子状咬合 縄文人)切端咬合

これらの特徴から、モヨロ人に代表されるオホーツク文化の人たちは、ソ連のアムール川下流域やサハリンなどに住む北方少数民族の祖先だろうと言われています。 |

埋葬 ―甕をかぶったモヨロ人ー

|

モヨロ貝塚の墓からは、今までの時代には見られない、甕が頭にかぶせられた状態の人骨がたくさん見つかります。

オホーツク文化の埋葬では、これが一般的で、他に生前使っていたと思われる土器や石器、装飾品なども一緒に添えられています。 |

埋葬

―甕を被ったモヨロ人―

|

|

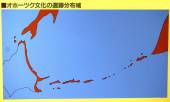

オホーツク文化の遺物

オホーツク文化の遺跡分布

オホーツク文化の遺跡分布

|

オホーツク文化圏  |

オホーツク文化圏

サハリン南部~利尻礼文~北海道東海岸~根室~千島列島~カムチャッカ半島 |

|

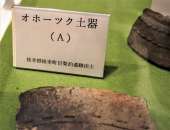

405オホーツク土器

|

胴部に膨らみを持つ甕形土器の口縁部の破片。A→B→Cと文様が変遷した。

Cの文様は、別名ソーメン文と呼ばれるオホーツク土器独自の文様であり、デコレーションケーキのクリームのように粘土を袋から絞り出し貼り付けた。

※実際には、海獣などの腸に粘土を入れ、出口(盲腸)から粘土紐を自然落下で出したと、まことしやかに、見てきたように言う、私がいます。

すみません。 (o*。_。)oペコッ でもこれが最も作業しやすい方法です。絞り出してはだめでした。

きっと、一夜干し程度に乾いた土器に粘土紐をたらすと、粘土紐の水分を吸収することによって土器器面に密着し貼り付き一体化するのだと思います。 |

オホーツク土器 |

オホーツク土器(A) |

刻文期 |

オホーツク土器(B)

貼付文期 |

オホーツク土器(C)

貼付文 |

|

| |

500アイヌ文化期 800年前 鎌倉時代

北方の少数民族 ―自然と共に生きる人たち―

|

オホーツク文化期以降は、北方からの渡来民族の動きが活発になります。

この頃の北海道にはアイヌのほかオロッコ、ニヴフなどが住んでいました。

中でもアイヌは北海道だけでなくサハリンや千島列島にもいて、それぞれの環境の中でお互いに影響を受けながらも、独自の文化を生みました。

これら寒冷地に適応した生活をする人々を北方少数民族といいます。

少数とつくのは、和人やロシア人が、自分たちと比較してそう呼んでいるためです。

アイヌやオロッコ、ニヴフの子孫は20世紀の今日まで北海道に在住していますが、和人社会の拡大により先祖代々の土地を奪われ、

昔のような暮らし方はできない状態にあります。 |

北海道の先住民族 |

北方の少数民族 |

|

501北海道に残った少数民族

|

アイヌ

アイヌとはアイヌ語で「神」に対する「人間」と言う意味です。

アイヌは文字を持たない民族ですが、自分たちの歴史は代々の語り部に口承されてきました。

北海道には擦文時代には確実にいたようですが、最近の人類学の研究によると、アイヌは縄文時代人の子孫である可能性が高いと言われます。

ずっと以前から日本列島に住んでいたのかもしれません。

オロッコ(ウイルタ)

17世紀頃に大陸からサハリンに移住したらしく、アイヌからオロッコと、ロシア人からはオロチョンと呼ばれ、ウィルタは自称です。

生活の基盤は主に漁労ですが、トニカイやアザラシやラッコの皮で衣服を作るほかそれらの脂や肉、カラフトマスや昆布などの海産物を食料としていました。

ニヴフ(ギリヤーク)

アムール川下流とサハリンに住み、ロシア革命まではギリヤークと呼ばれていました。

生活の基盤はオロッコ以上に漁撈が中心で、交易のために毛皮の取れる狐や狼の猟もしていました。

食料は干し魚が主食ですが、犬肉も食べ、特にに熊肉はご馳走でした。 |

|

503アイヌ時代の遺跡、―神と人間―

|

ここで言うアイヌ時代とは、北海道の擦文時代以降の時代です。

アイヌはすべてのものには神が宿ると考え、自然を慈(いつく)しんで暮らしてきました。

北海道に残された遺跡にもその思想がうかがえ、特にクマ送りに代表される物送りの儀式はその一例です。

熊の霊送り ―神の国から来た客人―

アイヌ語でイオマンテまたはカムイイオマンテと呼ばれる儀式です。

アイヌは熊を神の国からこの世に来た食料の神の化身と考え、再び食料としての熊を遣(つか)わしくれるよう願いを込めて、その魂を神の国へ送り返したのです。他にシマフクロウ、エゾオオカミ、ワシ、キツネ、ウミガメなどの霊送りも行われました。 |

アイヌ時代の遺跡

―神と人間―

|

アイヌ時代の遺跡 |

クマの霊送り

|

クマ送り |

クマ送りの儀式跡

なぜこんな笹藪がと、思うが、儀式跡は聖地になっているのかもしれない。 |

|

|

チャシ ―今に残るアイヌ時代の遺跡の象徴―

チャシとはアイヌ語で「とりで」「かこい」を意味し、北海道、サハリン、千島列島に分布する山城です。

しかし、その使用目的は多彩で、戦闘用の砦やムラの会議場所として使うほか、神聖な場所として様々な儀式も行われました。

北海道に現存する写真の数は、約500カ所と言われています。

アイヌの住居

チセと呼ばれる俳優の家は、平面長方形の寄せ棟造りで釘は一切使いません。

材料は腐りにくいドスナラ、カシワ、カツラなどが選ばれ、それらはブドウやコクワのつる、シナ皮製縄で組み立てられています。屋根と壁にはカヤ、ヨシ、ササが葺かれ、その丈夫さは50年はもつと言われるほどです。母屋の周りには幣柵(祭壇)、熊の飼育檻、倉庫、魚の干柵、便所などが決められた方角に設けられました。 |

|

505道具

アイヌ文化圏 |

北海道の先住民族 |

鉄鍋 |

|

口琴・ムックリ |

|

イクパスイ

削りかけ |

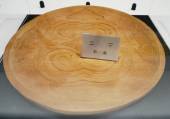

トゥキ 坏(つき) |

トゥキとイクパスイ |

|

|

|

ニマ 盆 |

山刀・小刀 |

タシロ・山刀 |

エピラ・小刀 |

タシロ=山刀とあります。

これはおもちゃで

実際に山に入るときにはこんなものは役に立たず、蕨手刀が本来の山刀でした。 |

|

|

510武器 |

511

|

弓矢・花矢 |

|

|

刀掛け(首にかける)と

蝦夷刀 |

模造刀 |

|

513鮭皮靴

チェップ・ケリ

鮭皮製靴 |

|

サパウンペ

冠

|

シャケ弁の鮭の皮はそんなに丈夫で耐久性のある物には思えません。

どのようにこれを靴として実用化できたのでしょう。謎です。 |

|

515祭祀具

幣柵

ヌササン

|

|

ホロケウ・カムイ

武勇の神

アペ・フチ・カムイ

火の女神

キケ・パラセ・カムイ

穀物の神

アベ・ピンネ・カムイ

火の男神 |

ヌサ(祭壇) |

キムン・カムイ山の神

シン・ヌラッパ・カムイ

シランパ・カムイ

ウシチロンヌップ・カムイ

チ・タラ・ペ

コタン・コロ・カムイ

ヌサ・ケマ

ヌサ・コロ・カムイ

ヒトウンペ・カムイ

ワッカ○○・カムイ

○○○

レブン・カムイ |

アトゥシ |

|

|

| |

| |

| |

| |