北海道の縄文 №38 2022.06.17-1

利尻町立博物館 北海道利尻郡利尻町仙法志本町136

0163-85-1411 月・祝日の翌日休館(7・8月は無休)撮影可

|

交通 |

|

フェリー乗り場から島の反対側。レンタカーかレンタバイク(雨天注意)

レンタバイクが最適。車では見られないものがみられる。

私が借りたバイクは転倒の跡があり、前輪・後輪のセンターがずれて蛇行し運転しにくかった。

車両の通行は少なく、安全に走行できる。 |

|

|

|

利尻島の行政区分 は利尻富士町と利尻町にわかれています。

|

はじめに

|

博物館ロビーは仕切られて、学芸員の研究物を中心にいろいろな展示がされています。

この館に派遣される学芸員は、それぞれ違った専門を持っていて、(例えば現在は海洋生物学の専門家です)、きっとここにきて、それぞれの専門性を研鑽するために研究を重ね、その成果をパネルや展示物に残して帰っていったのではないでしょうか

実際、訪問時には、海水中の寄生生物の手書き研究物が掲示されていました。きっと将来は印刷物になってどこかに残していかれるのでしょう。

淡水の寄生生物ならよく見かけますが、海水域の寄生生物は、その専門家は初めてでした。

ただ、この頁は考古学を中心にしており、長時間をかけてそれらを文章化しても、おそらくどなたにもご覧頂けないと思い割愛します。

小学校で北海道の産物を「ニシン サケマス カニタラ コンブ」と暗記しました。(それを71歳になっても覚えているとは、、、)

当時最高の漁獲高のニシンは今や幻に近い魚となりました。また、昆布は北海道の名産として、福井県小浜市の名物として、沖縄の食材として

また、昨今は、料理の旨味として、世界的に注目を集めています。

ニシン、コンブ、ウニを

しかし、 考古の次に民具として、鰊漁、コンブ漁などについての展示と解説があります

考えてみますと、もう私たちの世代では、生ニシンというものを見たこともなく、ニシン蕎麦は聞いたが食べたことはなく、、、ですが、

長らく北海道の恵を支えてきた海産資源であるのに、これを取り上げた博物館はほぼ無く、鰊御殿のある石狩地方でも同様でした。

そこで、今回、唯一取り上げられている鰊を、勉強したいと思います。

ところで、鰊はどこで獲れていたか、漁期は何月だったか、、どのように加工されたか、、ご存じですか。

どんな製品が出回っていたのでしょう。江戸時代にはイワシが畑の肥料や油となりましたが、鰊はどうでしょう。

実は、調べたけれど、ほぼ、わかりませんでした。 |

次に

|

この館では、他の博物館では取り上げないようなことを、専門家が専門的に調べ、とても細かく報告されています。

博物という名前を冠しているからには、そうでなければいけないと思います。どこでも取り上げていないからこそ、取り上げるべきです。

さらに、この島は、列島最北域で、他の地域では得られない学術的な意味もあるのでしょう。私は無学で専門的な相違がわかりませんが。

従って、いろいろな分野の専門家が学芸員として訪れて残していった研究成果に是非目を通していただきたいと思います。 |

更に

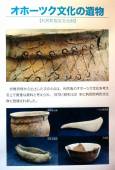

利尻島の考古資料の中心は「オホーツク文化」です。

この文化の中心であったため、特異な骨角製品、特異な装飾の土器、他にない模様の土器が出土しています。

|

| |

目次

|

05利尻島

06鴛泊港入港

07利尻島地形図

10利尻島周遊

18外観・入口展示

地学・生物展示

20学芸員研究成果

21海洋生物

23哺乳類

26鳥類

27植物・菌類

30昆虫

オサムシ体色変化

36動物剥製

37利尻に渡ったクマ

40常設展示室

41利尻島の概要

51利尻島の形成

90剥製標本 |

100考古展示

101江戸から現在まで

110旧石器時代

111最初の住人達

113利尻の遺跡

120先人たちと海

122オホーツク文化

123亦稚遺跡

125古代を調べる

127保管されているもの

130種屯内遺跡の墓と人骨

140出土物

亦稚貝塚と種屯内遺跡

141亦稚貝塚の骨偶

143種屯内遺跡の発掘

150土器

151続縄文前期

152オホーツク式土器

154石器

157骨角器

159食物残差

161利尻の遺跡

162トナカイ角彫刻

163特殊装飾土器

166網目文土器

|

民俗資料

300利尻とニシン漁

302ニシン

303鰊漁

311袋どりと袋澗

313漁場

315鰊の利用

316鯨番屋

317鰊漁の終焉

320鰊漁の道具

330利尻島の漁業

331漁業の種類

33漁獲物の生物学的特徴

336利尻島の海の生き物

337海洋植物

338海洋動物

340知っていますか

340明治初頭頃

341北方警備

343鰊番屋とヤン衆

|

|

| |

| |

05利尻島

サロベツ原野からでも、間近に見える、海上独標です。

先史人が海に出た時には、きっとこの島を目標にしたのでしょう。

利尻島利尻山

香深港→稚内船内撮影 |

|

|

06鴛泊港入港【鴛:読み=おしどり】

稚内港を出たフェリーは利尻島、鴛泊港に入ります。

この日、なぜか博物館以外の写真をほとんど撮影しておらず、ここでは「Wikipedia鴛泊港」の写真を拝借しました

港湾全景 |

入港する

Heartland Ferry |

ペシ岬と漁船エリア |

ferry terminal |

ペシ岬から港湾全景

|

|

07利尻島地形図

利尻島全景

鴛泊港~町立博物館 |

鴛泊港と利尻空港

ペシ岬・ポンモシリ島

|

ポン山・姫沼・利尻山

|

利尻山・沓形港

西方向への溶岩丘 |

南方向への火口丘列 |

溶岩が流れ込んだ海岸 |

鴛泊港と繁華街 |

沓形港と集落 |

|

|

|

|

|

08利尻島町村沿革

|

1878(明治11)年 |

鴛泊、石崎、鬼脇、仙法志、沓形、本泊の6村が置かれる |

| |

1902(明治44)年 |

鬼脇+石崎が鬼脇村。鴛泊+本泊が鴛泊村。仙法志村、沓形村はそのまま |

| |

1933(昭和8)年 |

ネズミ駆除のためにイタチ放獣 |

| |

1956(昭和31)年 |

鬼脇・鴛泊合併し、東利尻村に、沓形・仙法志合併し、利尻町になる。(2行政区画となる) |

| |

1990(平成2)年 |

東利尻村は町名変更で利尻富士町となる。 2町制となる。 |

|

| |

| |

10利尻島周遊 |

11富士岬からペシ岬を遠望

|

12ポン山と利尻山溶岩扇状地

|

利尻島にある鬼脇ポン山や仙法志ポン山などのリア丘群は、利尻山の火山活動によって形成されました。

約20万年前から火山活動が開始され、約4万年前までに主要な火山体を形成しました。火山活動は初期、最盛期、末期の3つの活動期に分けられ、最盛期には玄武岩や安山岩、デイサイト溶岩流が短期間に多量に流下しました。

利尻島には、利尻山の火山活動によって形成された溶岩台地や扇状地形、沓形溶岩などの地形も見られます。沓形溶岩は、7~3.7万年前に流れた玄武岩質の溶岩で、丸みを帯びた細かい穴が特徴です。

リア丘はスコリア丘。 |

|

| 13日本海 最北の島のさらに北の日本海

|

14ポンモシリとシペシ

|

約20万年前に開始された利尻火山の活動は、当初は少し北の方で行なわれ、いくつもの溶岩ドームが残されました。

ポンモシリもシペシ(ペシ岬)もその内ですが、その傍にモペシという小島があり、玄武岩質柱状節理の島でした。

昭和6~11年に建設され現在も老朽化することなく残っている、稚内港北防波堤ドームは、モペシ島を破壊して砕石にしい建設されました。 |

ポンモシリ島 |

|

ポンモシリ島 |

ペシ岬と夕日ヶ丘展望台 |

|

|

15礼文島

|

利尻島の北約8kmに浮かぶ礼文島。利尻島との間には、鴛泊⇔香深、香深⇔沓形(利尻島)でフェリーが運行しています。 |

|

16ポン山と利尻山

ポン山 |

利尻山 |

溶岩台地 |

溶岩の丘 |

各所で溶岩が盛り上がる |

レンタカーは少なく、レンタバイクで回りました |

溶岩丘 |

モレーンのように

所々で

溶岩が盛り上がっている |

|

|

|

|

|

17沓形港と沓形の町

沓形港と沓形の町 |

|

沓形の町は利尻町ですが、主たる産業は魚魚のようです。

海産物は魚類。ウニ・アワビ。何よりも、利尻昆布ですね。

日本海に浮かぶ小さな小島の昆布が超有名なわけは、味の良さ。

対馬海流が運んでくる海流によって育った昆布は、超高級品です。 |

|

| |

18外観・入口展示

利尻町立博物館 |

〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志字本町136 利尻町立博物館

設置年月日, 1980年5月11日, 博物館法による指定, 登録施設(指定あり) |

|

のりだす波の上~川崎船

明治・大正・昭和にかけて、利尻町では沿岸のニシン漁のほか、川崎船による沖合漁業としてタラ釣漁も盛んに行われました。

タラ釣漁は、冬の寒さが厳しく、波の荒れる12月~5月にかけて行われ、朝の4時頃より7人で船の櫓をおこし、15~16 マイル(約26km) の沖合で漁をしました。船には交替の漁夫が1人乗込み、昼の3時頃まで続けられます。大正時代、利尻町には約80艘の川崎船がタラ釣漁を行っていましたが、昭和5年頃には動力船が導入され、その姿は次第に見られなくなりました。利尻ではタラ漁のほかニシン漁にも使われたという川崎船、 舳先がたち外洋に強く、日本海特有の船でしたが、その名の由来は不明のようです。ここに展示したは約2/3の縮尺の模型は、スギ材を用いて利尻の船大工によって作製されました。 厳しくも、豊かな最北の海に乗り出す島人の心意気が、 漁夫の表情からいきいきと伝わってきます。 |

|

マッカ (Makka)

マッカはコンブを採取するための道具で、 利尻島 をはじめとする道内各地で使われています。

竿の先端に2本の棒が二股になるように固定して あり、 反対側の端には持ち手が付けられています。 コンブを採取する際には、 二股になっている個所に

コンプを巻き付けて、 根ごと引き抜きます。このマッカはおよそ2.7mです。 |

|

雑平船 (ジャッペセン)

雑平船とはニシン漁業に使われた和船型木造漁船で、その構造は 「三枚パギ」と呼ばれています。

ニシン漁はその漁法が建網と刺網に大きく分かれ、 建網は 「袋ど り」「枠どり」 にさらに分けられます。

雑平船はもともとは 「枠どり」 漁に使用された雑用船のことで、2人乗りの船をいいます。 型は舳が丸くはね、 かじがありません。

「袋どり」 漁は雑平船はつかわれず、 かわって伝馬船と呼ばれる2~ 3人乗りの船がつかわれます。 刺網漁でも雑平船は使われますが、 建網漁の枠どりとはちがって、 型は大きく、 4人乗りになります。 さらに、 舳を高くあげ、 はねかじもつきます。

このようなジャッペ船は、 春のニシン漁が終るとコンプ漁などに 使われていましたが、 昭和30年からのニシンの不漁以降は、 磯船が沿岸漁業の中心的役割を果たすようになり、

雑平船は次第にその姿 を消し始め、現在ではほとんどみられなくなりました。

展示の雑平船は、 昭和23年12月に新造されたもので、 刺網漁用につくられました。 当時、青森県からニシン漁場に働きにきていた船大工が、利尻島のエゾマツを材料につくったものです。 |

雑平舟 |

|

|

|

船大工道具

鋸Ripsaw

材料となる木材を、まっすぐに、なおかつ 素早く切るために様々なのこぎりが使われ ました。 裾には木目に沿って切る 「縦引き」 と、木目に対して垂直に切る 「横引き」の 2種類がありますが、 展示したものは珍しい 「縦引き」 のものです。

チョウナ

船底板の加工に使われたもの。 船大工さん はカンナで削ったようにきれいに仕上げたそうです。

船大工道具Tools used by shipwright, S. Nomoto

漁業で栄えた利尻島。 かつては船大工さんもいて、独特の道具など を駆使して木造船を海に送り出していました。 木造船の需要がない 現在では、 船大工さんたちもいなくなってしまいましたが、ここに 展示した道具は、 野本昭二さん (仙法志) が実際に使っていた道具 の一部で、 星田隆さん (仙法志) によって保存され、2015年に寄 贈を受けたものです。

← 船釘(左)と様々な先端をもったカンナなどの小道具

野本昭二 (1927~1997) Shoji Nomoto, the last shipwright in Rishiri town (1927~1997)

仙法志の船大工だった野本昭二さん は、子どもの頃の病気の傷痕の為、第 二次世界大戦中は徴兵されず、 横須賀で 「震洋」という特攻船を造っていました。 戦後、これがきっかけで船大工となり島 に戻りましたが、 昭和40年代後半から 漁師や木造船の減少が始まり、 船大工の

ほかにも、一般の大工仕事、 漁師、 米屋 (1977年から)と三足のわらじをはい て生計をたてていたそうです。

【写真】左上: 戦中の頃 (右が野本さん )

【写真】左下: 戦後、本州で船大工の仕事をしていた頃 野本さんの手によって作られた利尻の船 (写真提供 野和弘さん) |

船大工道具 |

|

|

地学・生物展示

|

20歴代学芸員研究成果の展示

|

21海洋生物

|

両棲・爬虫類Amphibians & reptiles

利尻島の両生・爬虫類類についての古い記録は、ほとんど残 されていないのが現状です。 『写本利尻島誌」には「かへる」 「あ まかへる」 「ひきかへる」 「とかげ」 「かなへび」の名が記されて いますが、その真偽ははっきりせず、 北海道旭川西高等学校生 物部 (1961)や東京農業大学第一高等学校 (1968)などの生物 相全般を扱った総合調査などにおいてさえも、これらのグループ について触れられることはありませんでした。

当館の調査では、本島の両生類としてはエゾアカガエルが一 般的であり、 ニホンアマガエルについては捕獲記録もあるものの (佐藤・磯崎、 1999)、 近年では島内で見かけることはありません。 絶滅してしまったのか、記録個体も公園内とのことで、もしかした ら島外から持ち込まれた個体の可能性も捨てきれません。

爬虫類については、 本島での分布はいかなる種も確認されてお らず、「ヘビがいない島」 ということでも古くから知られていたよう です。 しかし、建築材や荷物などに紛れ込んで島に持ち込まれた と考えられるヘビもいます。 1996年に沓形で見つかったアオダイ ショウもその一つと考えられており(写真)、現在では当館にて標 本として保管されています (三保・佐藤、2000)。

ウミガメも本島には古くから漂着例がありましたが、 標本とし てきちんとその記録が残されたのは、1999年に利尻町沓形に生 きたまま漂着したアカウミガメ(写真) が最初となります(佐藤、 2001)。 本個体は保護後すぐ死んでしまいましたが、 左前脚に大 きな裂傷があり、 おそらくスクリューなどによるもので、うまく遊 泳することができず、 本来の海遊ルートから大きくはずれて漂着 してしまったものと考えられています。

学校に残されていた珍しい標本たち

利尻町立博物館が開館するまでは、地元で見つかっ た珍しいものは、地元の学校に持ち込まれ、そのまま保 存されることが多かったようです。 そのため、小学校の理 科室などにはさまざまな標本が眠っていました。

現在、博物館にて保管されているクロガシラウミヘビ の標本(図A)は、かつて沓形小学校理科室に保存さ れていたもので、 1966 年に枝幸で捕獲されたものでした。 ところが、実は仙法志小学校理科室にも別のウミヘビ標 本があり、 それは利尻で捕獲されたものと言い伝えられ ていたようです。 しかし、残念なことに標本ラベルがなく、 さらにいつの頃にか標本自体も処分されてしまい、今と なっては幻の標本となってしまいました。

2009 年に閉校となった新湊小学校には、 6本脚のカエルの標本が残されていました (図B)。 こちらも標本ラ ベルが欠落しており、 単なる奇形個体かと思っていましたが、 その後 寄生虫による多足化 (カエルに寄生した寄生虫が、 鳥の体内に移動するためにわざと多足化を引 き起こす) の例の可能性も出てきて、現在では大変貴重 な標本となっています。A |

|

ツチクジラBerardius bairdii

1997年10月21日、 同じく利尻町新湊に約8mほど の巨大なクジラ (ツチクジラ)の死体が打ち上がりました。 黒い表皮が落ちてしまっているほどの古い死体でしたが、 利尻島で初めてとなるクジラ標本を作成するために解体を 行いました。 ここに展示したものは、クジラの頭骨にあた ります。 上部にある大きな2つの穴は噴気孔につながる場 所で、いわば 「鼻」 にあたる部分です。

アカウミガメCaretta caretta

この個体は 1999年11月15日に利尻町新湊に漂 着しているのを大山重信さんが発見したもので、 保護後、 死亡したものです。 甲長77cm、

最大幅67cm、 尾長 10cm で、 左前足に大きなケガをしていました。 利尻や 礼文には、これまでにもウミガメは漂着したことがあったそ うですが、

標本として残されたものはこれが初めてとなり ました。 アカウミガメは両側に位置する甲羅の数が各5枚 で、アオウミガメの場合はそれが4枚となっています。ボランティアなど、多くの方々のご協力により行われました。

ありがとうございました。 |

ツチクジラ

アカウミガメ |

ツチクジラは比較的大型で、国内でも捕鯨対象となって来た種。 |

本個体は2010年に利尻富士町に漂着した9m程の個体で、右下顎 |

ツチクジラ

部分に2つの歯が確認できる事からオスと思われます。 |

|

シャチOrcinus orca

本種の観察例はそれほど多くありませんが、稀に目撃され たりするほか、2003年に利尻町栄浜にメスの漂着がありま した。 ここに展示したのはその個体の右上顎の歯です。 シャ チの歯は柔らかいため、装飾加工品として使われることも あるそうです。

オウギハクジラMesoplodon stejnegeri

利尻では何度か漂着例がある種で、全長5mほどのクジラ。 下顎には1本の歯を備え、オスではその歯が牙のように大 きく発達します。 オスの体表には二本の等間隔の傷跡が付 いていることがあり、おそらくこの巨大な歯を使ってオス同 士の闘争がされていると考えられています。 |

|

イシイルカPhocoena dalli

白黒の体色、小さな頭に太い胴体、 切れ込みのある扇型 の尾、 など、 独特の特徴を持つイルカ。 高速で泳ぎ その 波飛沫は 「雄鶏のトサカ」 に例えられています礼航路 の甲板からも、本種やカマイルカを見ることできました が、近年ではなかなかその姿を見ることは少なくなってき てしまいました。

ネズミイルカPhocoena phocoena

利尻島の沿岸によく漂着するイルカで、全長1.5m程の小型種です。ネズミイルカ属は、スナメリ属 ネズミイル属、イシイルカ属の3属を含み、扁平な歯を持つことが本種の特徴の一つとされています。 |

|

23哺乳類

|

イタチと犬飼博士の恩返し

この手紙は佐藤省三コレクションに含まれていたもので (SSa132)、 1959年に佐藤氏がイタチ放獣の経緯を犬飼教授にお尋ねした際の返答 でした。

本資料によれば、 もし1930年の遭難事故がなければ、 利尻 島にイタチが放たれることはなかったのかもしれません。 具体的な事 故には言及されていませんが、

犬飼教授は、死亡者1名を出した利尻 富士登山 (小樽新聞社 北日本汽船会社主催) の集団食中毒事件の被害者だったと推察されます。 ネズミを退治するようにと言い聞かせて・・というくだりは、

犬飼教授の人柄も伝わってくる、とてもおもしろいエピソードでした。

※伊豆諸島最南端の青ヶ島でもネズミの繁殖に悩まされています。江戸時代にイタチを、その後ネコを放獣しましたが、現在も止まりません。

ただ、幸いなことに利尻島のように、ネズミによる食中毒は起きてはいません。殺鼠剤を撒いても駆除は難しいものです。 |

|

イルカ・クジラWhales and dolphins

利尻島北西部の"ポロフンベ”のように、アイヌ語でクジラを意味する地名が利尻島には残されており、おそらく古くから島に住む人た ちにとってクジラなどの海棲哺乳類は食糧源としても身近な存在だったと思われます。しかし、種がしっかりと同定された記録となるとなかなか残されていることはなく、国立科学博物館のデータベースでは 1993年のオウギハクジラが最も古いものとなっています。当館では、1997年に新湊に漂着したツチクジラから漂着鯨類のサンプルを収集したり、洋上観察などを行い、現在までに以下の種を確認しています。

ミンククジラ、ツチクジラ、オウギハクジラ、カマイルカ、シャチ、ネズミイルカ、イシイルカ

利尻-礼文航路で見る事ができるイルカ・クジラたち 稚内・礼文・利尻のフェリーからもイルカ・クジラの泳ぐ姿を見ることができます。 出現は一瞬であることが多いので、お見逃しなく!

漂着するクジラ 数年に一度、利尻にもクジラが流れつ くことがあり、その場合はできる限りサンプルを採るよう にしています。骨や肉などは種の同定に役立つほか、年齢査定、寄生虫の有無、クジラが有害物質をエサとして取り込んでいないかなど、サンプルは様々な情報を私た ちに与えてくれます。 |

放獣いたち |

イタチと犬養博士の

恩返し |

|

イルカ・クジラ |

|

コウモリBats

利尻島で初めてコウモリについての調査が行われたのは1987年の ことです。 本州の博物館の方が訪れ、 北海道の離島として初めてウ サギコウモリなどの森林性(樹洞性) コウモリ3種が捕獲されました(町 田・佐々木、 1987)。

1992年、利尻町沓形の車道において交通事故と思われる♀のコ ウモリが菊池さんによって偶然拾われました。 この個体は、ちょう どネズミの調査に来島していた金子之史博士 (香川大学)によって、 コウモリの専門家である前田喜四雄博士 (奈良教育大学) に渡され、 北海道の離島では初めてのキタクビワコウモリの記録となったのでし た (前田、 1993)。 1993年には利尻島内での捕獲調査を利尻町立 博物館と利尻島自然情報センターで行い、利尻島初記録としてコテン グコウモリを捕獲することができました (佐藤 小杉、 1994)。

その後、これらのコウモリ調査がきっかけとなり、 利尻町立博物館 では1994年に前田博士を利尻島調査研究事業の助成制度を利用し てお招きし、島内のコウモリ調査をお願いいたしました。 この調査で は新しい種の発見はありませんでしたが、 島内におけるコウモリの分 布がさらに明らかにされました(前田 佐藤、1995)。

利尻町立博物館では、 利尻島も含め、これまで未解明であった 道北地区のコウモリ相を明らかにするため、 1998年から調査を継 続しています。 日本初記録となるヒメヒナコウモリ (Satō & Maeda, 2004) や、 アジアではこれまで知られていなかったコウモリ寄生線 虫の新種 (Hasegawa et al., 2012) を発見するなど、大きな成果を 得ています。

夜の森はにぎやか!?

コウモリは、 超音波を使うことでエサやモノの存在を暗闇 の中でも知ることができます。 しかし、 人間の耳では、コウ モリの声を直接聞くことはできません。 ここに示した QR コー ドで聞くことができる各種コウモリの声は、時間を10倍に伸 ばすことで周波数を低くし、 人間にも聞くことができるように 加工したものです。 鳥の声のように聞こえますが、 もし人間 が超音波を自分の耳でも直接聞くことができたら、コウモリ が棲む夜の森は、とてもにぎやかな声で満ち溢れていること でしょうね。 |

|

持ち込まれた動物Domestic and introduced animals

利尻島には、 自生していなかったさまざまな哺乳類が 「家畜」 とし て持ち込まれた歴史があります。 ウサギ、キツネ、ヒツジ、ブタ、ウ シ、ウマなど、 その用途は交通手段や食糧、 毛皮などと様々でしたが、 1991(平成3)年の森原牧場 (沓形字新湊) を最後に、 人によって 管理されたものは見られなくなりました。

キツネは昭和初期に毛皮目的で移入飼育が行われたことがありま すが、 稚貝塚から骨が見つかるほか、 昭和 20~30年代ぐらいま では見られたとする聞き取りもあることから、移入個体とは別にアカ ギツネと思われる自生種がいて、 その後絶滅した可能性があります。 ちなみにキツネの移入があったにも拘らず、 ネズミとキツネに寄生す るエキノコックスが本島に持ち込まれなかったことは、非常に幸運な ことでした。 動物の移入は、 思いがけないしっぺ返しを私たち人間に 与えることもあることを、私たちは常々覚えておく必要があります。

1930(昭和5)年、 小樽新聞社と北日本汽船株式会社主催による 300名ほどの登山中、集団食中毒事件が鬼脇登山路で発生し、死 亡者が出る大惨事となりました。 この事件に巻き込まれたと思われる 動物学者・犬飼哲夫氏は、献身的に救助活動を行った鬼脇村に対し てのお礼も兼ね、当時悩まされていた野鼠による森林被害の軽減や、 イタチの毛皮売買による収入も考え、北海道本島で既に飼育されて いたホンドイタチを利尻島に放す計画を実行します。 1933~1935 年の間にイタチ 41 頭が持ち込まれましたが、現在でも多くの個体が 島内で見られます。 犬飼 (1949) では被害面積が減少したことが報 告されていますが、 その一方で、 イタチがネズミだけを捕食している とは考えにくく、ネズミ以外の鳥や小型哺乳類などの自生種が捕食さ れ、地元の生態系に大きな影響を及ぼし続けている可能性もありま す。

博物館に保管されている標本の中には、シカの落ち角もあります。 これは1970年代に米脇豊蔵さんが仙法志の山中で発見したもので すが、 人為的な加工跡が認められており、おそらく漁具などの加工

のために島外から角として持ち込まれたものではないかと考えられて います。

虫は扁形動物に含まれ、サナダムシとし て知られる寄生虫です。 2021年、利尻産の ネズミの肝臓から本島初記録としてテニア 科条虫の一種 versteria

mustelae が確認さ れました(佐々木ほか、2021)。 ヒトに無害な本種は、幼虫がネズミに、成虫がイタチに寄生することで世代をつなぎ、利尻の

個体は、DNA解析によって本州由来の系統 に近いことがわかっています。 利尻島に放 たれたイタチは、本州から北海道に移入さ れたものであり、そのイタチに寄生してい

寄生虫も本州から本土経由で島に持ち込 まれ、長年に渡って利尻島のネズミ・イタ 中尾稔 2021 利尻島初記録のテニア科条虫チの間で、その生活環が維持されてきたと

Versteria mustelae (Gmelin, 1790) 利尻研究 考えられます。

南極に行った利尻の犬たち

1958(昭和33)年、第一次南極越冬隊と共に上陸 した15頭の犬は、悪天候のため南極に取り残され、 翌年そのうちの2頭 「タロ」 「ジロ」の生存は、当時大

きな話題となりました。 あまり知られていないことです が、南極に取り残された犬のうちの5頭は利尻島出身 の犬であり(シロ、 ジャック、 ポチ、ペス、クロ)、提

供者の元には、南極での犬たちの様子を写した写真や、 慰霊祭の案内、木彫りのイヌの像、 などがその後も送られてきていたようです (金田、 1991)。金田幹男

1991, 南極大陸に散った利尻の樺太犬、利尻郷土研究, (6):1-26. |

|

哺乳類 Mammals

利尻島の陸上哺乳類で最も調査が行われ、注目されてきた動物の ひとつ、それはネズミの1種であるムクゲネズミではないでしょうか。 本種は1971年に新種発表されましたが、その時に基準となった標 本が利尻富士町鴛泊産の個体であり、かつての和名は「リシリムクゲ ネズミ」 と、 利尻の名を冠する唯一の哺乳類でした。 現在では、利 尻島以外でも生息が確認されており、 残念ながら名前から「リシリ」 は消されてしまいましたが、 本島で本種を調べることにこだわる研究 者の方も少なくありません。

シマリスは、平地から利尻山までと、島内では幅広く分布し、餌 探しに夢中な時などは比較的ゆっくりとその姿を見ることもできます。 たまに聞いたことがないような鳥の声だなあとその姿を探してみると、 シマリスが鳴いていた・・ということもあります。 対岸の北海道本島 にはシマリスのほか、 本島には分布しないキタリス (北海道亜種エゾ リス)が生息しますが、 利尻ではこれまで確認されたことがありませ ん。 冬眠するシマリスとは異なり、 キタリスは冬も活動を続けている ので、利尻の冬の森はちょっぴり寂しい感じがします。リスの仲間同 様に、ミカドネズミ、 オコジョ、 クロテン、 タイリクモモンガ、ユキ ウサギなど、 北海道本土にいる種がいないことも本島の特徴のひと つと言えます。

利尻島はヘビとともにヒグマも生息しない安全な島として紹介され ることが多いですが、 北海道本土からヒグマが泳いできた例が知られ ています。 1912年に動物学雑誌で発表された本例は写真付きで掲 載され (八田、 1912)、 本島の哺乳類記録としても最も古いものと言 えます。直近二例目は、2018年5月に足跡や糞、センサーカメラの 画像などが確認されましたが、 誰の目にも触れることなく、 7月を最 後にその痕跡は途絶え、島からいなくなったと判断されました。

クジラ・イルカを除いた海棲哺乳類としては、 ゴマフアザラシ、 トド、 オットセイが確認されていますが、 近隣地域ではワモンアザラシなど も見られており、今後は数種の鰭脚類が追加される可能性もあります。 |

|

謎のシカ角

1970年代中頃、 米脇豊蔵さん (元村) が仙法志の人が訪れることがな いような山中でシカの落ち角を拾いました。 当時、 役場に持って行っ ても 「木の根だ」 と取りあってくれず、 そのまま保管していたものを 1991年に寄贈していただいたものがこの標本です。 これまで利尻島に エゾシカが分布していたという証拠は残されていませんが、大泰司紀 之博士 (北大)の所見では、 1) 人為的な切断跡が残っており、少なく とも一度は人間の手に渡っている、 2) 4歳以上のエゾシカにしては短 く、若い個体にしても細めである (長さ的にはホンシュウジカに近い)、 3) シカ角はイカ釣りの部品として使われたこともある、 となり、エゾ シカの本島生息の証拠とはなりませんでした。 誰がいつどこから持ち 込んだものか、謎は謎のままとなっています。 |

|

明治時代に上陸した

ヒグマの爪

1912 (明治45) 年、 利尻島に上陸したヒグマ1頭が鬼脇沖で捕殺されましたが、 1枚の写真が残されたのみで、 これまで毛皮などの標本は現存しないと考えら れていました。 ところが、2018年に再び1頭のヒグマが利尻島に上陸したこ とがきっかけとなり、 本島出身者である安藤裕文さんが、祖母から伝えられた という「明治時代の利尻のクマの爪」 を寄贈していただきました。 形状などか らオス左前脚の第5指と考えられています。 詳細は「利尻研究」 38号を! |

|

| |

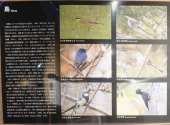

26鳥類Birds

|

鳥類についての本島最古の記録は、 1887 (明治20)年に吉川 昌則氏により採集された標本と考えられています。 ベニマシコやヒド リガモなどを含むこれらの標本は、北海道大学植物園 博物館に 保存されており、採集者の吉川氏は1888(明治21)年まで札幌 博物場、 札幌農学校所属博物場で標本作製をしていた方だそうです 加藤、 2011)。 1897 (明治30) 年発行の「利尻山観測記全」 (北海道内務部農商課) には、観察記録として 「イハツバメ」 「ウ ダイス」「キクイタダキ」 「ウソ」などの名前が記され、 1899 (明

32)年には植物学者である川上滝弥による採集品と思われるハ ギマシコの鳥類標本も上述の北大植物園・博物館に残されています。

1960年代頃には町民の間にも鳥類についての関心が高まり、 杏 形愛鳥保護会が設立されました。 コマドリやヒガラ、ウグイスなどの 鳴き合わせ大会や巣箱の設置、鳥獣飼養許可更新事務など、幅広 い活動が行われ、本会の会員の一人であった沓形在住の西村弘氏 は 「利尻礼文島野鳥棲息状況調査記録」をまとめあげました。 両 島で216種を確認した本記録は、おそらく本島における最初の鳥 チェックリストと考えられ、 1963(昭和38)年に鳥類研究のた めに来島された常陸宮殿下にも献上されています。

1977(昭和52)年には、日本野鳥の会道北支部が設立された こともあり、 本島における野鳥記録も同会支部報や当館年報、学会 誌などに続々と投稿されるようになりました。

1987(昭和62)年頃から発生した利尻島西部におけるウミネコ コロニーの急激な拡大は、漁業および生活被害を招き、 海鳥研究 者などの来島が相次ぎました。 宗谷支庁 (当時) による 「海鳥と共 生する地域づくり事業」 が 1998(平成10)年から4年間に渡っ て実施され、 被害対策と保全対策の両立には困難を極めました。 コ ロニーの移動により、大きな被害や駆除は回避されたものの、その 後も形成されるコロニーは漁民を悩ませ続けています。 現在でも海 鳥研究者による調査は継続され、 様々な研究成果が本島を舞台に 明らかにされてきています (小城ほか、 1999, Osa & Watanuki, 2002, Niizuma et al., 2005, Kazama, 2007, など)。 |

|

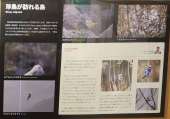

珍鳥が訪れる島Stray migrant

利尻島は珍鳥が訪れる島としても知られています。 1987年の小杉 和樹氏(利尻町)によるルリガラ Parus cyanus の発見はその象徴と も言える出来事となりました(小杉、 1988)。 その後もズアオアトリ イエスズメなどが国内初記録として本島から記録されており、今後も 新たな発見が期待されています。 |

鳥

|

鳥

|

コマドリ |

利尻の鳥はどこへ

ゴメと島

利尻山伝説の白い鳥

(エゾライチョウ)

|

珍鳥の訪れる島 |

|

27植物・菌類

|

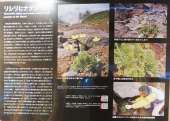

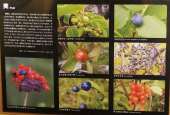

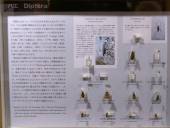

"リシリ"の花Flowers called "Rishiri- ○○"

名前に「リシリ」を冠する花がありますが、リシリヒナゲシのように、 利尻島のみに分布する いわゆる固有種を示すとは限りません。

ひとつは、「種」としては同じであるものの、「種」 以下の変異が認 められるような「亜種」 「変種」 「品種」などが本島のものに見られた。 場合、「リシリ」を冠した和名が作られたりします(例:リシリオダマキ)。 もうひとつは、利尻島で最初に発見されたことで「リシリ」の名を冠 した後、その後、別の場所で見つかったものの「リシリ」の名がその まま残ってしまったものです(例:リシリソウ)。

また、上記2つがあわさったものもあり、名前から利尻らしい花と 早合点してしまわないように注意したいところですが、地元としては「リ シリ」の名前が残ることは、やはりちょっぴりうれしくもあります。 |

利尻の花 |

孤高の花 |

リシリヒナゲシ |

実

|

赤い花

|

目立たない花 |

白い花

|

青・紫の花 |

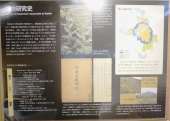

植物研究史

|

黄色い花 |

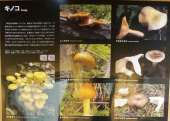

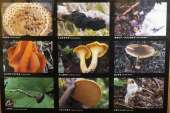

キノコ |

|

|

|

キノコ(同一反復) |

同一反復 |

コケ |

|

シダ

|

|

地衣類

|

|

|

|

|

| |

30昆虫

|

|

海を渡った昆虫たち |

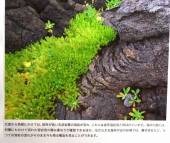

海を渡った虫たちWingless insects crossed the sea

約二万年前の最も日本が寒かった頃。 利尻には氷河が発達し、 海水面は現在よ りもずっと低下し、 大陸や北海道本土とも歩いて渡れる時代でした。 翅や翼がない 北方に住む生き物たちも、その時代には利尻にやってきて、住み着いていたと考え られています。

そんな寒い時代も終わりを迎えはじめ、徐々に暖かくなってきた頃。 寒冷な気候 に適していた生き物たちはより寒い北方に再び戻るか、 寒冷な高い山の上に逃げ込 むか、厳しい選択を迫られます。 現在の利尻山に局所的に生息する生き物たちは、 後者を選んだ氷河時代の末裔と考えられています。

利尻島に生息するオサムシという飛べない虫たちも、 そんな氷河時代の落とし子 なのかもしれません。 特に 「リシリ」の名前がつけられたものは、この島で独自の 進化を果たしてきた固有な歴史を持つものです。 ちいさな虫にも、かつての氷河時 代の頃の利尻を知るヒントが秘められているのです。

ダイセツタカネフキバッタ Zubovskya parvula: 利尻山上部にて見られる無翅のバッタ。 北 海道の高山に点在し、 本種も氷河時代からの遺存種と考えられています。標本写真提供:

井村有希さん

利尻を代表するオサムシの仲間

1. リシリオサムシ Carabus (Aulonocarabus) kurilensis subs. rishiriensis: 色彩的にはたいへん地味ですが、 「リシリ」 の名を冠する代表種。 平地から高山までよく見かけ、現在では利尻礼文に共通する亜種と位置付けられています。 2. キタオオルリオサムシ C. (Acoptolabrus) gehinii: 大変美しい赤銅色の光沢をもったオサムシ 本種も平地から高山まで と広く分布します。 3. リシリキンオサムシ C. (Megodontus) kolbei subs. hanatanii: アイヌキンオサムシの利尻固有亜種。 1991年に新亜種とされたが、 これまでの正式な記録はわずか3個体しか発見されていないほどの稀な種。 オオルリオサ ムシに一見するとよく似ています。 4. リシリノマックレイセアカオサムシ C. (Hemicarabus) macleayi subs. amanoi: 北 朝鮮カムチャッカ半島サハリンなどに分布しますが、 国内では唯一利尻島のみに生息し、2004年に新亜種となりま した。 本島での生息域はかなり限られ絶滅の心配がされており、パトロールなども行われています。 |

その他の昆虫類 |

その他の昆虫類 other insects

チョウトンボ、甲虫などの目立つ昆虫類以外にも、利尻島 は国内最北の離島という地理条件から様々な昆虫類の調査に 研究者が訪れることが少なくありません。

土壌動物の調査では、土壌中から抽出し集められた多種多 様な動物群が採集されるため、一回の調査にも拘わらずたくさんのグループの解明が同時に進められることもあります。 前原 ほか (2003) 土壌中からダニ類 貝類 エダヒゲムシ 類なのほか、マルトビムシ類やカマアシムシ類などの昆虫につ いても報告がされています。カマアシムシについてはその後も 調査が行われ、4属8種の記録が本島からあり、その中には 利尻の名を冠したリシリカマアシムシ Eosentomon rishir も含 まれています (中村ほか、2011)。 また、大西須 (2010) では、ササラダニ類65種 トビムシ類 55種を利尻島から 告しています。

住宅などに時々侵入していくることもあるハサミムシについて は西川(2009) がハマベハサミムシほか3種を記録しています。 また、これまで利尻島からは正式な報告がされていませんが、 建材などに紛れて持ち込まれたと思われるゴキブリも確認され ています。

アリジゴク(アミメカゲロウ科)と言えば砂地が必要ですが、 利尻ではなかなかそのような環境はありません。しかし、川 などを歩くとその姿も見られ、複数種が生息しているものと思 われます。川が多い利尻ですが、河川からはトピケラも久原・ 佐藤 (2001) より 17種が報告されています。

北海道内では普通に見られるシリアゲムシも、本島では ほとんど見かけることはなく、2008年に初めてエゾシリアゲ Panorpa leucoptera が確認されました (室・佐藤, 2009)。 今後も様々な調査が本島において実施され、利尻の昆虫相 がより解明されていくことに期待したいと思います。 |

ハチ・アリ

|

ハチ・アリ Hymenoptera

ハチとアリは同じ膜翅目 (ハチ目) というグループの仲間で、 ハエの仲間とともに非常に多くの種が含まれています。 本島の 記録については富樫 (1965) によるハバチの記録が最初と思 われ、その後、 花谷ほか (1968) によりムネアカオオアリな ど3種が報告された他、 未同定種1種を含む4種のヒラタハバ チが1991年に報告されています (Shinohara, 1991)。

当館の研究助成制度を利用して久松正樹氏 (ミュージアム パーク茨城県自然博物館: 当時)は、筒を用いたトラップネス ト法を用い、 管住性ハチ類の調査を 1999年に実施し、 利尻 島からはまだ知られていなかった3科7種のハチを記録しました (久松 佐藤、 2002)。 その後、 久松氏はその他の採集品 から日本初記録となった Nusson maculosus を含む10種の 報告も行っています (久松 長瀬、 2004)。

クマヘビが生息しない利尻で、もっとも危険な動物として はスズメバチがあげられます。 利尻では害虫駆除専門の民間 会社がいないため、 役場職員が防護服を着て駆除にあたるこ とが多く、 当館職員も連携して巣の回収や標本作製を行い、 これまでの調査で島内には10種のスズメバチが確認されてい ます (佐藤、 1999; 佐藤 牧野、 2007)。 危険な外来種と して注目されているセイヨウオオマルハナバチは2008年に2個 体が発見されましたが (佐藤 飛島、 2009)、その後の定着 は現在のところ確認されておらず、 今後も要注意のハチのひと つと言えます。

•

アリについては、日本各地のアリ相のひとつとして利尻・礼 文両島が寺山 (1992) によってとりあげられた後、 吉村正志 氏(California Academy of Sciences) はこれまで確認さ れていなかった3種を追加し、 寺山 (1992) の記録と合わせ て19種のアリが本島から記録されました (吉村、 1998)。 |

ハエ |

ハエ Diptera

双翅目はカやハエ、アブなどを含む非常に大きなグループの ため、その全体像の解明はなかなか進んでいないのが現状で す。 利尻からの記録としては1962年に報告された Stichillus japonicus (ノミバエ科)の採集地の一つに利尻が含まれて いるのが初めてではないかと思われます (Takagi, 1962)。 その後、カ科 (佐藤ほか、1975) アブ科 (稲岡・早川、 1983; 佐々木 中村、2009)、ショウジョウバエ科(渡部・ 小林、1987: 小林ほか、1995)、アシナガバエ科 (Sunose & Satô, 1994; Satō, 1996) など、それぞれのグループごと に様々な報告が見られます。

利尻島の双翅目の中で特に注目されるのは、鴛泊の海岸で 発見され1986年にオドリバエ科の1種として新種記載された トゲバネイソネジレオバエ Thalassophorus spinipennisで す。本種は体長2-3mmと小型で、海岸の岩場などに生息 し、慣れてくるとその独特の形態や赤い複眼などで他種とは見 分けることができます。 本種は7月頃から発生しているようです が、その生態はほとんどよくわかっておらず、おそらく岩場で小 さな生き物を捕食しているものと想像されます。本種が含まれ る Thalassophorus 属は近年まで本種しか記録がなく、これ らのグループの研究者は海外から調査にやって来ることもあっ たほどです。 しかし、2011年に北米やカナダから同属の1種 が発見されたほか、2012年には当館の調査で礼文島からも トゲバネイソネジレオバエが初めて確認されました。

2011年までは11種の孤高のハエであり、利尻島の極狭い場所 以外からは見つかっていませんでした。 和名が示すとおり、翅の 前縁脈に長く目立ったトゲが見られ、雌雄では翅の形も異なって

います。 波打ち際の大きめの礫などの表面で見かけることが多く、 比較的自然な浜が残っている場所で確認されています。 利尻島で は北西部を除いた広い範囲

で近年確認されつつあります が、なぜ北西部に分布しない のか、よくわかっていません。 彼らが生息している自然海岸 は、防災や漁業の観点から人

工のものへと変化しつつあり ますが、いつまでもこのよう な小さな生き物たちが住むことができる島であってほしいと願っています。

クモガタガガンボChionea sp.

雪が積もる頃、雪の上を歩く姿をよく見か けます。 翅は殆ど退化しており、飛ぶ事はできません。 |

カメムシ |

カメムシ Hemiptera

カメムシは多様な食性や生活場所を持つグループであり、そ れに合わせてまたその外見も大きく変化しています。 臭いを出 すいわゆるカメムシの仲間以外にも、 害虫としてその名を聞く ウンカ、アブラムシ、カイガラムシもこのグループに含まれ、 そ のほか、セミ、アメンボ、マツモムシや、寄生に特化したトコ ジラミ(南京虫) までも、同じ仲間なのです。

友国 (1992)では利尻産の異翅半翅目 61種があげられ、 その他の記録なども含めるとこれまでに島内からおよそ70種 が確認されています。 しかし、未調査なグループも多く、今後 も多くの種が追加されていくものと思われます。

エゾチッチゼミは小型のセミで礼文島での生息が確認されて いるほか、 利尻島でも記録があるとされています。ところが、 当館の調査ではその生息を本島において未だに確認できず、 個体数が極めて少ないのか、その生息についてはまだまだ調 査が必要と考えているところです。

ミズカマキリは水中生活をする捕食者であり、 細長い体とそ の鎌のような前脚から 「カマキリ」の名が付けられています。 利尻では湖沼が少なく、本種の生息はこれまで確認されたこ とはありませんでしたが、2005年に沓形で1個体が捕獲され ています。 池で採集されたものでないことや、これまでも水棲 昆虫の調査があったにも拘わらず発見されていないため、 前種 同様、 島内における自生は疑問視されています。

1 友国雅章, 1992. 利尻・礼文の異翅半翅類 国立科博專報 (25): 155-162, |

コウチュウ |

コウチュウ Coleoptera

甲虫類は昆虫の中でも人気が高いグループであるため、 よく 調べられている分類群のひとつと言えます。 利尻島においても 同様で、 北海道旭川西高等学校生物部 (1960) では、セア カオサムシやセンチコガネ、ノコギリカミキリなどの名があげら れ、東京農業大学第一高等学校 (1968) においては、未同 定種も含む157種の甲虫類がリストとして掲載されました。 ま 利尻山の標高ごとの地表性甲虫類相については、保田ほか (1991) 134種を報告するなど、 それ以後も多くのアマチュ アや研究者が調査に入ってきています。

利尻島固有の甲虫としては、マツモトチビゴミムシ、リシリチ ビゴミムシリシリマルガタゴミムシ、コロボックルヒサゴコメツキ、 リシリコバネナガハネカクシが知られているほか、固有種で はないものの、利尻の名前を冠するものとしてはリシリオサムシ、 リシリキンオサムシなどがあります。

近年最大の発見と思われるのは、2004年のリシリノマック レイセアカオサムショで、よく研究されたオサムシ、そして調査 が比較的進んでいた利尻山からオサムシの国内未記録種がで るとは誰も思ってもみなかったことでした。本種は個体数が非 常に少なく、絶滅の危険性もあるため、当館や関係者によるパ トロールや生息調査などが継続されています。

カブトムシなどの外来種の侵入はまだありませんが、 島内の ホームセンターでは外国産のクワガタムシなども販売されてお り、今後は注意していく必要もありそうです。

九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター(編)、 1989. コウチュウ目、日本産昆虫総目録。 197-538pp. |

トンボ |

トンボ Odonata

北海道から記録があるトンボは75種とされ(広瀬伊藤、 1993) そのうち利尻島からの記録は当時 14種でした。そ の後もいくつかの種が追加され、現在では18種が確認され ています (北海道トンポ研究会 2005 など)。

イトトンボ科に属するマンシュウイトトンボ Ischnura elegans elegans は道内、そして道北地域においても分布が 極めて限られる小さなトンボで、 姫沼などで見かけることがで きます。 似たようなイトトンボも島内には分布していますが、 本 種のオスでは、胸部や腹部の前半と後半の数節に水色の斑紋 が見られ、沼に生える草本などの茎に止まっていることが多い ようです。

大型のトンボでよく目立つのは、オオルリボシヤンマ Aeshna nigroflava 悠々と沼の近くや木道上を飛び回り、 胸や腹部には青色の斑紋があるため、「大型で青いヤンマ」 を見かけたら、まずは本種と思ってよいかと思われます。しかし、 よく似た種であるルリボシヤンマ Aeshna juncea も生息してい るため、正確な同定のためには捕獲する必要があります。

ギンヤンマ Anax parthenope julius の記録も本島にあり、 1990年代には沼のまわりを素早く飛び回るその姿を見かける こともありました。ところが、最近では全くと言って良いほど見 かけることがなくなってしまいました。 島のどこかでなんとかま 生き残ってくれていることを願いたいと思いますが、 沼が少 ない本島ではなかなか厳しい状況かもしれません。 |

バッタ

|

バッタ Orthoptera

利尻島の直翅目、いわゆるバッタの仲間を体系的に記録し たのは伊藤(1999)であり、それによると12種が確認され ています。それに先立ち Ishikawa(1993) では、エゾヒラタク チキウマ Alpinanoplophilus yezoensis とマツモトヒラタクチ キウマ A. matsumotoiの新種記載のパラタイプとして利尻町 香形産の標本が参照されています。

平野部で見かけるイナゴ科に属するものとしては、ミカドフ キバッタ Parapodisma mikado がよく見られますが、この仲 間には利尻山の高山帯に住む別種ダイセツタカネフキバッタ Zubouskia koeppeni parula がいます。 ダイセツタカネフキ バッタは国内では北海道の高山帯のみに棲息し、翅を持たな いため、飛んで移動することができません。 おそらく氷河時代 に陸続きとなった本島までやってきた後、温暖な時代を迎えた 時に、より寒冷な場所を求め、利尻山の高山帯に逃げ込んだ のではないかと考えられています。なお、本種の利尻山におけ る分布は、1986年に保田信紀氏(上川町)によって初めて 確認されました。

伊藤(1999) 以降では、エゾエンマコオロギ Teleogrythus yezoemmaが島内に分布することもわかってきました。 しかし、 古い時代における本種の日撃・採集記録がほとんどの島民か ら得られないことなどから、芝などとともに近年移入された可 能性もあります。同じように移入が疑われる種としては、ハネナ ガキリギリス Gampsocleis ussuriensis があげられます。 |

チョウ

|

チョウ Lepidoptera

利尻島における昆虫類についての記述が見られるようになっ たのは、明治30年の「利尻山観測記』 (北海道庁内務部農 商課、 1897) からです。 しかし、残念ながらこの観測記にチョ ウの記述はなく、昭和27年の 『写本利尻島誌』 (川村義美、 1952) において、「もんしろてふ」 や 「あげはのてふ」などが あげられたのが最初の記述ではないかと思われます。 その後、 利尻島の蝶を体系的にまとめたのが、矢崎・平元 (1981)"で、 著者の一人である平元東氏は利尻富士町鬼脇出身者でした。 本報告によると利尻島からは53種が確認され、 6種が過去 の文献記録にあるとされています。 これ以後としてはオオモンシ ロチョウの侵入が上野 (2001) によって1996年から確認さ れています。

利尻島で記載された亜種としては、ウラジャノメ Lopinga achine (ジャノメチョウ科)の利尻島亜種 oniwakiensis が あり、 「小型で翅表眼状紋も小さく、 それを取りまく黄環が 「鮮明」であることが特徴とされています。 また、クモマベ ニヒカゲ Erebia ligea (ジャノメチョウ科) の北海道亜種名 rishirizana には松村松年博士により利尻の名前が付けられて おり、 本島では高山帯において見る事ができます。

偶産種 迷蝶としては、 モリシロジャノメ Melanargia epimede (ジャノメチョウ科) の1♂が1978年に利尻山8合 目付近にて採集され、国内で唯一の記録となっています。 |

ガ |

ガ Lepidoptera

膨大な種やグループを含む昆虫の仲間では、チョウやトンボ などの大型で目立ち、人の目に綺麗に映るグループなどがよく 調べられる傾向にありますが、 ガの仲間も精力的に多くの方々 が利尻島に訪れ、 その調査が進められてきたグループの一つ と言えます。

本島のガ類相について最初にまとめられた報告は、 1960(昭 和35)年に調査に訪れた北海道旭川西高等学校生物部によ るものと思われます。同生物部によってまとめられた生物研 究集録には 86種のリストが掲載され、 139 種が確認されたと 記述されています。 その後も、 アマチュアによる生物部や同好 会、そして研究者なども含め、 多くの調査が行われ、現在で は500種を超える報告があげられています。 この種数は本島 から記録がある昆虫のおよそ3分の1にあたるもので、いかに このグループの調査が精力的に行われ、なおかつそれに応え るだけの多くの種が本島に生息しているのかが示されています。 しかし、これらの調査はまだまだ限られた季節や場所でしか行 われていないほか、 交通の発達により様々な生物の移動ととも に、新たに島に入ってくる昆虫もいます。 今後も調査が進めば、 さらに多くのガ類の記録が増えるものと予想されます。

利尻に関連した種としては、和名に利尻の名を持つ種にリシ リハマキ Aphelia septentrionalis やリシリヒトリ Hyphoraia aulica があげられるほか、チャイロナミシャク Pelurga comitata は利尻・礼文両島のみからの記録しかない稀種で あり、近年確認がされていない幻の種とも言えます。

北海道旭川西高等学校生物部, 1961. 生物研究集録 第11輯. 旭川西高等学校生物部 54pp. 旭川 |

|

| 36動物剥製

|

37利尻に渡ったクマ

|

1912 (明治45)年、 利尻に海を泳いで渡ってきたヒグマについて、 金田 (1984) は残され た一枚の写真に写っていた島民から聞き取り調査を行い、そのクマ退治の様子をいきいきと現在 に再現しました。また、動物地理学上の 「八田線」 を宗谷海峡で示した八田三郎博士 (北海道 帝国大学)は、事件発生のその年に「動物学雑誌」 (日本動物学会発行) に写真入りで本件の ことを投稿しており (八田、 1912)、 これが多くの伝聞の元ネタにされたものと想像されます。 以下は、その論文から核心となる部分を転記したものです。

『本年五月二十三日午前五時、クマ一頭沖合より泳ぎ来りて、利尻島鬼脇村石崎岬に上陸せんとせしが、漁人等に驅逐せられ、再び 沖合へ走せり。午前十一時頃には、石崎岬を距ること二里 (注: 1里は約4km) 餘北方なるアフトロマナイの沿岸に出現せり。 漁夫二人小舟(磯舟と稱す) に打ち乗り、クマとわたりあひ、 鉞(まさかり)を用ゐてクマの頭骨を打ち破れり。此時クマは大に怒り鉞を奪へるのみならず、 舟を覆さんと あせれり。二人の漁夫は身を翻して海中に飛び入り、ヤット危険を免れたり。此時多人数の漁夫は諸方より、多くの保津舟に乗りて集り来り、海中の二人を助け、半死のクマを亂打して撲殺し、海岸にひきあげ、棒にて支えて撮影せり。これ此口繪なり。 身長七尺 (注: 1尺は約30.3cm)

に餘り、六歳以上なりというふ。 クマは對岸なる天鹽國方面より泳ぎ来れるは幾ど疑なし。 (中略) 十海里 (注: 1海里は1.8km) 以上 も隔りたる海をクマが泳ぎ越へたる例は未だ聞かず。』

2018年、106 年ぶりに利尻島にヒグマが上陸したニュースがきっかけとなり、元島民の方から明治時代に上陸した個体の爪標本が当館に寄贈されました。これは当時捕殺されたオス個体の左足の第5指と推定され、唯一の現存する証拠標本となっています。

参考文献 八田三郎、 1912. 熊の渡海、動物学雑誌, 24(288): A1-A3. 金田幹男, 1984. 一枚の写真より。 文芸りしり (12): |

利尻に渡ったクマ |

|

利尻に渡ったクマ |

1912年に上陸したヒグマの爪。長さ59.2mm |

|

|

|

38利尻にいない哺乳類たち

|

1912 (明治45) 年、利尻島でヒグマが見つかり仕留められるという出来事がありました。利尻島にはヒグマのほか、対岸の北海道本土で普通に見ることができるユキウサギやエゾリスなどの哺乳類が自生していないため、この事件は当時の 島民にとっては大事件となりました。 なお、 2018(平成30)年にはおよそ100年 ぶりにヒグマ1頭が上陸し、 数ヶ月でその生息の痕跡は見られなくなったことから、島内での継続的な生息はないものと考えられています。

中~大型の哺乳類が利尻に生息していない理由は定かではありませんが、いくつか考えられることがあります。 まずは、小さな島では、餌や住み家をめぐって限られた動物しか住めなかったことがあります。 また、北海道本土と陸続きであった氷河時代の頃から、比較的長い年月をかけて利尻・礼文は隔離され、なおかつ北海道本土との水深も浅かったため、多くの動物たちがより広い生息環境を求め て島から脱出することができたのかもしれません。さらに、利尻火山の活動が度々起こり、島の環境が大きく変化したと考えられる時代も、この最後の氷河期の後半のことでした。 溶岩流が流れ出していた当時、多くの動物たちにとって、この島はとても暮らしにくい場所であったはずです。

哺乳類の他、本島には爬虫類が全く自生せず、北海道本土に普通に見られるヒヨドリが稀であったり、リシリオオウズムシなどの固有種の存在など、島の生物相は長い年月をかけてその独自の環境や形成史が生み出してきたものなのです。 |

利尻にいない哺乳類たち |

|

北海道本土の分布については主に阿部 編 1994 を、 利尻の分布やコウモリの記録については当館の調査報告など をもとにしています。 |

|

| |

| 40常設展示室 |

1はじめに |

41利尻島の概要

|

42

|

位置 Location

利尻島は、 北海道北部の日本海側約 20km の沖に位置するほぼ円形の島で す。 島の中央には標高 1,721mの利尻 山がそびえ、 「日本百名山」の著者であ る深田久弥氏はそれを 『利尻島はそのま ま利尻岳であった』 と表現しました。 利 尻島の位置は、北緯45度10分42秒、 東経141度 14分31秒であり、モンゴ ル、カザフスタン、 ルーマニア、フラン ス、 アメリカ合衆国北部 (オレゴン州や ウィスコンシン州など)、 カナダ南部 (モ ントリオール)などと同緯度になります。 面積は182km2で、直径約15km、周 囲は約60km あり、車であれば約1時 間で島を一周することができます。 |

礼文島の位置 |

|

|

気候Climate

最北の離島というと、厳しい寒さをイ メージしてしまいがちですが、 北海道本 島の内陸部に比較すると意外と暖かく、 冬でも-10度を下回ることはそれほど多 くありません。 アメダスによる年平均気 温は7.1°Cで、年間降水量は923.6mm となり、夏は涼しく、冬は暖かく、さ らに雪も少ない、とても住みやすい島 なのです。 「晴れ」の日が多いのは9~ 10月で (1998-2000 年の集計)、空 気も澄み、利尻山を美しく眺める機会 に恵まれます。冬はおよそ1mほどの積 雪となりますが、 吹雪の時には、吹き だまりが道路を塞ぎ、 全島通行止めに なることもあります。 |

気候 |

|

|

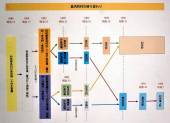

村から町へ Merger history

現在の利尻島は、 利尻山山頂を通る 境界線によって、利尻町と利尻富士町の 2つの町によって構成されています。 し かし、この島に多くの人が住み始めたの は、ニシンを求めて出稼ぎ漁民が本州 各地から渡ってきた明治時代のことで した。 1892 (明治25)年には6つの 村 (石崎、 鬼脇、 鴛泊、 本泊、仙法志、 沓形) が存在し、 その後、 1899 (明治 32)年7月に鴛泊外二村戸長役場から 沓形戸長役場、翌1900 (明治33)年 7月には鬼脇外二村戸長役場から仙法 志戸長役場が分離し、 さらに 1956 (昭 和31)年9月12日に沓形町と仙法志 村が合併し、同年9月30日から利尻 町が施行されました。

|

村から町へ

(行政区分)

|

|

|

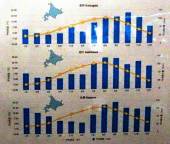

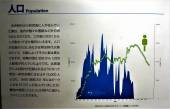

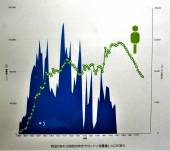

人口 Population

先史時代から利尻島に人が住んでい た事は、島内の数々の遺跡などから明 らかにされており、 この島には古くから 人が集まってきた場所といえます。 人口 が記録されはじめたのは明治時代以降 のことで、文献によってその人数は異な りますが、 初期の頃は300から 1,000 人程度が住んでいたようです。 北海道 庁による統計が記録されるようになって 明治~昭和初期にはおよそ15,000人 となり、1956(昭和31)年にはピーク となる 21,727人が住んでいましたが、 錬漁の終焉とともに人口は徐々に減少し ていくことになります。 |

人口

(ニシン漁の隆盛と衰退)

|

|

|

利尻町のシンボル Town symbols

၁

町章 1968(昭和43)年に制定。遠く沖の方から逆巻く波間に見える利尻山を表現し、北の最果ての厳しさとともに、波の線を円くすることで「一円融合の和」

を表徴しています。

町の花

以下の2つの花が指定されています。

チシマザクラCerasus nipponica var. kurilensis

エゾカンゾウHemerocallis dumortieri var. esculenta

町の木 ハイマツ Pinus pumila

標高400mほどから山頂まで見ることができます。 沓形登山路 「五葉の坂」の名の通り、5つの針葉を持ち、真紅の花はとても美しいです。

町の鳥 リシリコマドリ Luscinia akahige

かつて記載された亜種リシリコマドリは、その声の良さで有名でした。

ヒンカラカラという声はよく聞くことができますが、なかなか姿は現してくれません。 |

利尻町のシンボル |

チシマザクラ

エゾカンゾウ

|

ハイマツ

|

リシリコマドリ |

|

50 2島の形成

|

51利尻の形成

|

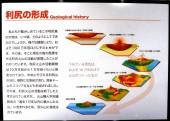

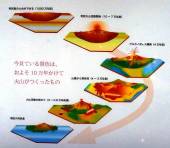

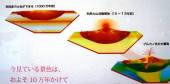

私たちが踏み締めているこの利尻島の大地は、いつ頃、どのようにしてできたのでしょうか。様々な調査により、およそ1000万年前ほどにその土台ができ、その後、そこに現在の島の風景を作る利尻火山の活動が展開したことがわかっています。

利尻火山の活動期間は、1万年前から1万年前位と推定されており、中央にそびえる利尻山のほか、裾には溶岩が流れ、溶岩ドームやスコリア丘なども形成されました。

その後、利尻火山の活動は終了したと考えられていますが、火山噴火予知連絡会の「過去1万年以内に噴火した火山」に含まれるため、活火山に指定されています。 |

|

利尻の形成

|

|

1000万年前利尻島の土台ができる。

10~7万年前利尻火山活動開始 |

万年前ブルカノ式大爆発

4-3万年前山腹から溶岩流 |

3-0.3万年前火山活動の終わり

現在の利尻島 |

|

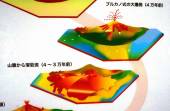

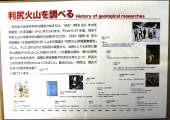

52利尻火山を調べる History of geological researches

|

利尻島の地球科学的な調査の始まりは、1897 (明治30)年の気象観測 (北海道廳) からと考えられます。それから37年後、初め 利尻火山の地質学的な報告が記録されたのが、1934(昭和9)年の阿部顯氏(北海道帝国大学)

による卒業論文「利尻火山地質調査報告」でした。そこに添付された地質図の精度から、当時としても非常に綿密な調査が行われたことが窺われます。この調査以降も、様々な研究者たちが本島を訪れ、困難な現地調査や丹念な分析によって、利尻火山の形成史が明らかになってきました。

最北の火山利尻は、現在でも多くの研究者を魅了し続けています。 |

利尻火山を調べる |

1935~1955 |

1990~2030 |

|

53孤高の火山

|

北海道にある火山の分布を見ると、太平洋プレートが千島海溝や日本海溝から沈みこんだ深さ100~150kmの場所に集中しています。これは、沈みこんだ太平洋プレートからの水分により、火山の材料となるマグマが生成しやすくなるからと考えられています。

ところが、それらの場所から遠く離れ、なぜかぽつんと現れた不思議な火山が利尻だったのです。この謎は長らく未解明のままでしたが、kuritani&nakagawa(2016)によって、太平洋プレートが屈曲して沈み込むと言う特殊な条件により利尻火山が生まれたことが明らかにされました。 |

孤高の火山 |

|

|

沈み込んだ太平洋プレートの深さが100~150kmの場所に、 活火山が集中します (Kuritani & Nakagawa, 2016 などを参考に作成しました)

しかし、利尻島は300kmもの深さから火山が形成されています。 |

|

54ポン山

|

「ポン」はアイヌ語で小さいを意味しますが、利尻島にはポン山と呼ばれる小さな山のほか、小高い丘がいくつかあります。これらは主に北部と南部に見られますが、利尻火山の活動生において、前者は古い時代、後者は新しい時代にできました。

北部のものは、粘り気が強いマグマが大地を持ち上げて丘を作った溶岩ドームです。一方、南部のものは、スコリアと呼ばれる、黒色の、軽石のような火山噴出物が火口に積み重なり、きれいな角度を保った三角錐の高まりをつくりました。一見すると、同じ山・丘に見えますが、実はね時代や成因異なるのです。 |

|

55利尻火山

|

利尻山は、何度もの噴火により流れ出た溶岩や火砕物が積み重なることによって作られた火山で、成層火山と呼ばれます。

三眺山から山頂付近を眺めてみると、その崩れた山肌には、白、赤、黒の様々な縞模様が、一定の傾斜を持ちながら、互層していることがわかります。

また正面のひときわ高くそびえる三角形の岩ば「ロウソク岩」と呼ばれているもので、活動期には、活動期には火道と呼ばれるマグマの通り道だった場所でした。この火道を通ったマグマは、溶岩流となって野塚地区に流れ、現在の野塚岬を形成することとなりました。 |

三眺山からの利尻山山頂の景色。

|

ローソク岩は北峰(1719m)から眺めると細長いろうそくのように見えますが、この角度では幅広い三角形に見えます。火道内で冷えたマグマは非常に硬い一方、周囲に降り積もった火砕物は、風雨で侵食されてしまうため、棒状や板状の岩がこのようにそそり立つことになります。 |

溶岩が決める景色

|

利尻島を一蹴してみると、小さな島にも拘らず、地域ごとに景色の印象が異なることに気づきます。これは、利尻火山の活動が全島的に一様でなく、時代や場所によって多様な出来事が起きたことによります。また、流れ出た溶岩も決して一律なものでなく、その粘り具合によっても、現在の景色を大きく変える要因となりました。

例えば、サラサラ流れる溶岩が多く流れた北西部などは、なだらかで開放的な景色が見られますが、その一方、粘り気が強い溶岩が山腹から流れた沓形種富町付近では、溶岩流れの末端が大きなガケとなって街を見下ろしています。 |

玄武岩質溶岩の流れ

|

北部から西部にかけては、粘性が低い玄武岩質の溶岩が流れ、これらは沓形溶岩流と呼ばれています。

海岸の崖には、何層にもかけて流れた溶岩流れの積み重なりが確認できるほか、なだらかな海岸付近の岩場では、縄状溶岩など、かつての溶岩の流れがそのまま今も残る構造を見ることができます。 |

溶岩が決める景色 |

玄武岩質溶岩の流れ |

|

|

|

|

56沼

|

利尻島の比較的大きな沼としては、姫沼、ギボシ沼、オタドマリ沼、メヌショロ沼の4つがあります。

オタドマリ沼は、利尻火山の活動期の最後に、地中から上昇してきたマグマが地下水などに触れ、爆発が起きたことによって形成されたと考えられています。その爆発によって、周囲の崖が作られたほか、上空からこの地域を見ると、ひょうたん型の窪地に見えるため、大きな爆発が少なくとも 2回は起きたことが想像されます。

一方、姫沼は人造湖として知られてきましたが、調査により古姫沼がかつて存在し、沼が湿原に、そして森へと遷移した後、人間が再び堰き止めにより沼を形成したことがわかっています。 |

姫沼

|

利尻島北部にある姫沼は、オタドマリ沼のように周りが小高い崖囲まれています。島内では、姫沼にしか分布記録

がない生き物も少なくなく、姫沼のこのような地形や環境がこれらの生き物の生息を守ってきたのではないかと想像されます。 |

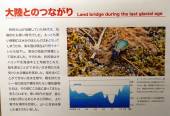

大陸とのつながり

|

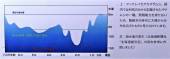

利尻火山が活動していた時代は、気候的にも寒い時代でした。最も寒い時期には、水分のほどほとんどは氷となってしまうため、海水面は現在より何十メートルも低下し、現在の海底が陸橋として現れました。

そのため、利尻島は、サハリンや北海道本土と地続きとはなり、海を渡ることができない生き物たちを受け入れる機会を得ました。海を泳ぐことができない淡水生物や、翅を持たない一部の昆虫や翼を持たない哺乳動物たちは、その頃にこの島に渡ってきたと考えられます。寒い時代が過ぎ、彼らは島に閉じ込められると同時に、より寒冷な場所を目指し、山へと住処を移したものたちもいました。 |

|

マックレイセアカオサムシ |

マックレイセアカオサムシ

国内では、利尻のみから記録されたオサムシの一種。

飛翔能力を持たないため、陸続きの時代に大陸から

分布を広げたものと考えられています。 |

海水面の変化

7.0万~現在

3万年前にpre氷期

2万年前最寒冷期

1.5万年前後氷期 |

|

※オサムシの体色変化が美しいのフォッサマグナ以東の東日本だけです。西日本ではただの真っ黒です。

フォッサマグナによって大地が別れてのち、東日本では体色変化が起こったと考えられています。

大陸では真っ黒だったと思います。

※飛べないオサムシが利尻島に広がったのは、氷河期の海面低下によると考えられます。 |

|

58利尻島の火山活動

|

※マグマだまりの位置なのでしょうか、途中の火道の岩盤に亀裂が多いからでしょうか、山頂より南側にはいくつもの噴火口があります。

また、マールと呼ばれる高温のマグマが海水と接触して起こる爆裂火口が沢山あります。

さらに、博物館の下の海岸には、押し出された溶岩が流れるのではなく、後ろから押されてできた尖った溶岩の平原が拡がっています。 |

|

| |

80火山の岩石

|

スコリア

|

|

スコリアscoria

火山砕屑物 (火山活動により地表に放出された破片状の固体物質)の一種で、細かい穴がたくさんあり、持ってみてとても軽く感じられます。 色は黒っぽいものが多く、仙法志ポン山などはこのスコリアが積み重なってできた 「スコリア丘」 です。 |

火山弾 |

火山弹Volcanic bomb

まだ柔らかいマグマの破片が火口から飛び出し、空気中で冷やされたりして、独特の様々な形で後に固まったものをいいます。ここに展示したものは紡錘状といわれるもので、空を飛んでいる間にきれいに固まった様子がわかります。

|

ワンコの沢軽石 |

ワンコの沢軽石Wankono-sawa pumice

道北の日本海側からオホーツク海側にかけて見られる軽石の層で、利尻では見られないものです。 三浦 (1991)などによって、現在では利尻島の鬼脇沖の水深90m の凹地が火口だったとされており、3.2万年以降の海面時代に爆発がおきたようです。(資料提供: 三浦英樹氏) |

アチャル軽石 |

アチャル軽石Acharu pumice

サロベツ原野で見られる軽石で、利尻火山のもっとも初期の活動である約10万年前ほどの時期に利尻から降下したものと考えられています。本資料は豊富町サロベツの豊徳という場所で採取されたものです。 (資料提供: 三浦 英樹氏) |

沓形溶岩流

|

沓形溶岩流Kutsugata lava flow

北から南西の海岸部に広がる、島内ではもっとも分布範囲が広い溶岩流で、「パホイホイ溶岩」です。この溶岩流の下敷きとなった炭化木片から約3.7万年前より古い時代に流れたものとされています (三浦・ 高岡、 1993)。

|

野塚溶岩流 |

野塚溶岩流Nozuka lava flow

この溶岩流は山頂のロウソク岩から流れたとされ、標高の低い平野部では扇状地堆積物に覆われて見えなくなっていますが、海岸部では比較的厚いその流れを見ることができます。 約2.8万年前頃のできごとと推測されています(三 浦・高岡、 1993)。 |

種富溶岩流 |

種富溶岩流Tanetomi lava flow

利尻町の採石場。ここで採られている石は、種富溶岩流といわれている安山岩です。この溶岩流の下に沓形溶岩流があるため、沓形溶岩流よりも新しい時代に山腹から流れたものと考えられています。空中写真や地形図からもその流れた跡を読み取ることができます。 |

時代の流れチャートSchematic time line of Rishiri Island

|

利尻島の土台が形成された時代、火山活動の時代、海が干上がるほど寒かった時代、ヒトが住み始めた時代。

利尻のそれぞれの時代の位置関係や長さを、この チャートで頭にいれておきましょう。

できごとが多かったり、その記録がきちんと残された時代は、その時代が長く続いたように感じてしまうものですが、

利尻火山の活動や、ヒトの時代、 特に和人が来てからの時代は、ほんのちょっと前の、実に最近のことなのです。 |

|

| |

90剥製標本

|

トドEumetopias jubatus (Schreber, 1776)

アシカ科

日本ではかつて繁殖をしていたこともあ りましたが、現在では北海道周辺に回遊して くるだけです。 利尻島では冬の間、まれに岩 礁で休んでいるところを観察できます。 また、 夏でも泳いでいる姿を、フェリーの甲板など から見かけることがあります。

漁網を破るなどの被害があるため駆除も 行われていますが、 個体数が激減しており環 境省では絶滅危惧種に指定しています。 ここ に展示した個体は博物館建設時に捕獲された ものです。

【写真】岩礁で休むトドたち |

|

ゴマフアザラシPhoca largha Pallas, 1811

アザラシ科

オホーツク海、 ベーリング海、日本海な どに生息し、冬に北方より南下してきた個体 北海道では見ることができます。 3月に流 氷上で出産しますが、 利尻でも時々春にそん な子供がまぎれこんできたりします。

島に彼らが姿を見せるのは、11月下旬ぐ らいから翌年の5月上旬ぐらいまでで、まれ に夏にも見ることがあります。 海岸の岩礁や 船あげ場などで日向ぼっこをしている姿はと てもかわいいものです。

【写真】港でお昼寝するアザラシ |

|

| |

| |

100考古展示

|

1003.和人の歴史 Time line from Edo period |

101江戸から現在まで A time line from the Edo period to the present

|

このコーナーでは、文献などから判明している江戸時代か ら現在までの出来事を、 右のパネル6枚に集約してみました。 鎖国の時代では、 北方警備やアメリカ人マクドナルドの密入国

事件の舞台となったほか、 現在の地名のもととなった言葉を 話すアイヌの人々も暮らしていました。 その後、 豊富な海産物 を求め、 商人の進出が起こり、

本州からの永住者が出るとと もに、人口はますます増加していきました。 特にニシンは富と人を呼び集め、 村から町へと島は発展していきます。 しかし、

1955(昭和30)年にニシンが途絶え、 水産業は大きな転換 を迫られたほか、 道立公園制定など、 観光も本島の大きな産業のひとつとして考えられるようになりました。

近年では、災 害や過疎化、価値観の多様化など、 この小さな島にも激変する時代の課題が押し寄せ、 かつてこの島に住む多くの人々がそ うであったように、

島民は再び知恵と勇気でその荒波に立ち 向かっているのです。

利尻郡仙法志 豐

一.草創開發ノ沿革

本道ハ往昔蝦夷地ノ称シ

ノ知ル所ナリ. 本島亦和

使用シタル土器、矢、根石、

テ地名アイヌ語ナリ

本島ニ和人ノ足跡ヲ印セン

仙法志村況梗概(1923) |

利尻島誌

第一編

第一章

第一節

本島は北海道の西北方なる

度五分四十六秒より同四十

は百四十一度八分五秒より

〇明治三十三年北海道庁

利尻嶋誌(発行年不明·1952抄寫) |

仙法志故老横野馬助の話によれ

は密接して海岸に迫り、人の通る

り、買う人もないゆえ、鬼脇に接

る道具は誰も持合さず、小さな岩

此頃本泊には會所があつて、立

小屋とマサントマリに誰やらの堀

それはたぶん明治の初年に非ず

島物がたり (1948) |

利礼三町の歩み

利 尻 町

利尻島に、和人が渡来した

十三年で、鴛泊(おしどまり

同年七月には、鬼脇・鴛泊

脇の下に入ったが、沓形は

島の風土記 利尻・礼文(1964) |

利尻島の記録を残そうと、これまでも多くの人が苦労してきました。

市町村史や一般書として出版されたものもあれば、私的 にまとめられ数部しか作られなかったものなどもあります。 |

先人の歴史

|

利尻火山の活動によって、現在眺めているような風景が出来上がった頃、ヒトが島に渡ってきました。最初の人が訪れた後、和人がこの島を知るようになるまで、石器や土器などの道具を使いながら、およそ1万年以上の長い年月をこの地で過ごした人々がいました。これらの先人たちの歴史は次のコーナーでご紹介いたします。 |

先人の歴史 |

村だった頃の利尻

村だった頃の利尻 |

ミシン鑑札

仙法志村

ミシンが贅沢品だった頃 |

古い字名登記

昭和7及び9年改正 |

| 種痘済證 |

ガラス乾板

仙法志小学校 |

|

年表

和人の訪れ

|

村の始まり

|

四つの村へ

|

作られゆく町

|

国立公園の島へ

|

変化の波を越えて

|

和人の訪れ

江戸~明治

|

寛永12 1635 松前藩が樺太調査。

正保元 1644 「正保御国絵図」 に利尻島が描かれる。

寛文10 1670 「沖にるいしん(利尻)と言島有、狄家、狄商場、狄数三百人程有」 (津軽一統誌、1731)。

貞享元 1684 この頃、 松前藩宗谷場所を開く。

元禄 9 1696 朝鮮王朝の李志恒ら8人が泰山 (利尻山) に漂着。

宝永3 1706 初代村山伝兵衛、 宗谷場所を請け負う。

元文4 1739 この頃 利尻場所は松前藩家老松前内記が手船を派遣して経営。

宝暦6 1756 近江商人の浜屋与三右衛門らが宗谷場所を請け負う。

天明7 1787 フランスの探検家ラ・ペルーズが宗谷海峡にて2000m級の山を確認し、「アストロラブ号」艦長名にちなんで

ラングル峰 と命名 (ラペルーズ世界周航記、 1988)

寛政4 1792 最上徳内、 利尻山中腹まで登る (蝦夷日記、 1798)

文化3 1806 前年のアイヌの人口は37人 (麻疹 疱瘡で減少)、

産物は鯡・鱈子煎海鼠(いりこ)・千鮑 昆布 布海苔 (西蝦夷地日記、 1807).

文化4 1807 仙台藩と会津藩に蝦夷地警固が命じられる。

リイシリ場所請負人は岡田 (恵比須屋) 源兵衛であった。 蝦夷地御固日記 (写本)」 (1868)

ロシア帝国のレザノフの部下らが、 官船の積荷を奪うほか、 利尻に上陸して運上屋などを焼 き払う。

文化5 1808 北方警備のため、 樺太、 宗谷、 リイシリ、 松前に会津藩が派遣。

樺太警備からの帰還船がリヤコタン (沓形) に漂着し、会津藩士2名が沓形種富町に葬られた。

藤原喜兵衛 (柏屋)、 宗谷、 斜里など六ヵ所場所を請け負う。

文政6 1823 ソウヤ場所の請負人だった六代藤野四郎兵衛 (柏 屋喜兵衛) が利尻・礼文島を請け負う。

天保5 1834 今井八九朗、 利尻・礼文島を測量し地図を作製。

弘化3 1846 松浦武四郎が利尻島に渡り、沿岸を調査後、対岸のバッカイに渡る。

嘉永元 1848 ラナルド・マクドナルド、鴛泊野塚に上陸。宗谷・松前を経て長崎へ護送後、オランダ通詞に英語 教授

安政3 1856 「夷戸九軒、 人口三十七人」 (協和私役、 1856) 秋田藩による 「リイシリ嶌略図」 (1857頃)

秋田藩 仙台藩に蝦夷地警固が命じられ、 秋田藩は西蝦夷地神威岬以北の北蝦夷地が範囲となり、

元陣屋を増毛に設ける。

安政4 1857 松前泊川町の金子元右衛門、 利尻島の鰊泊 石崎などに新漁場を開き、 漁業を始める。

運上屋直営漁場以外に、 鰊の新漁場を開いて漁業生産活動を行なう一般の出稼漁業者 (二八取 漁民)の

進出が許可。

安政6 1859 幕府、 蝦夷地を分割し、 奥羽諸藩に警備・開拓を命ずる。宗谷・利尻・礼文は久保田(秋田)藩の領分となる。

慶応3 1867 宗谷 利尻・礼文は箱館奉行直轄地へ。

明治2 1869 明治政府、開拓使を設置。 蝦夷地を北海道と改め、 場所請負制を廃止し、 利尻島は北見国利 尻郡 (水戸藩領) となった。

明治4 1871 北海道の分領支配が廃止され、 利尻も開拓使の管轄下におかれた。

五代伊達林右衛門が宗谷・ 枝幸 利尻・礼文4郡の漁場持ちを命ぜられ、 1876 (明治9)年まで継続。

3月の利尻郡の出稼戸数は60戸 736人で、 この内103人は前年の年越者で、まだ永住者 はいなかった。

明治5 1872 開拓使宗谷支庁設置され、利尻・礼文島その管轄となる。

明治6 1873 宗谷支庁を留萌に移し、 留萌支庁と改称し、 宗谷に出張所設置

明治7 1874 開拓使札幌病院宗谷出張病院利尻派出病院 (鴛泊) 開院

明治8 1875 留萌支庁を廃し、その区域は本庁管轄となる。 宗谷に出張所設置。 宗谷出張所利尻派出詰所 (本泊)、開設。

利尻派出詰所を利尻分署と改称。

明治9 1876 利尻分署廃止され、 宗谷分署に統轄された。 北海道大小区画が制定。

明治10 1877 宗谷分署廃止され、 利尻島は留萌分署に属する。 |

村の始まり

|

明治11 1878 利尻郡に鴛泊 石崎 鬼脇 仙法志 沓形・本泊の6村設定。•

明治12 1879 郡区町村が編成され、 宗谷郡宗谷村に宗谷 枝幸 礼文 利尻郡役所が設置、 翌年1月開庁。

明治13 1880 鴛泊村に利尻郡各村戸長役場設置。宗谷村に北見国四郡管轄の郡役所設置。

明治15 1882 開拓使を廃し、 札幌、函館、 根室の3県を置く。 北見4郡は札幌県に属す。

明治17 1884 利尻郡各村戸長役場が鬼脇村に移転。

明治18 1885 小樽増毛間汽船航路が宗谷 利尻・礼文まで延長 (小樽利礼航路閉 航記念誌、 1995)。

明治19 1886 3県を廃し、 北海道庁設置。利尻郡漁業組合、 創立 (鬼脇村に事務所設置)。

明治22 1889 曹洞宗 (大泉寺)、 真宗本願寺派 (明源寺)の説教所が沓形村に開設。

庄内の人民谷某が12隻の船を回航し鱈釣漁業を始める。

明治23 1890 天野磯次郎、利尻山絶頂に不動尊を安置するため登山路を切り拓く (利尻富士登山縁起、1915頃)。

明治24 1891 浄土真宗本願寺派(龍雲寺)の説教所が仙法志村に開設され、寺子屋を始める。

明治25 1892 鴛泊・本泊・沓形の三村漁業組合が鴛泊に置かれる。

鬼脇・石崎・仙法志の三村漁業組合が鬼脇に置かれる。

沓形村に誓願巡査の派出所設置。

北見国利尻郡鬼脇村外五ヶ村戸長の所轄を割き、 鴛泊村に利尻郡鴛泊村外二ヶ村 (鴛泊村・ 本泊村・沓形村) 戸長役場、

鬼脇村に利尻郡鬼脇村外二ヶ村 (鬼脇村 石崎村 仙法志村) 戸長役場を置く。

鴛泊燈台 (石造石油燈) 設置。

明治26 1893 沓形尋常小学校、 利尻尋常小学校仙法志分校、 開校。

北見富士権現、 現在地に社殿、 再建奉納。

沓形で正部川才太郎、 私設消防同志組を組織。

フォリー神父(カトリック北日本宣教師)、 利尻・礼文両島で植物採集。

明治27 1894 沓形郵便局、 開局。

明治28 1895 仙法志村シュサンベツ (長浜) に誓願巡査の派出所、設置。

明治29 1896 仙法志尋常小学校、 開校。 沓形尋常小学校瑠蘭泊分教場、 開場。利尻山で気象観測、 皆既日食観測 (北海道庁内務部、 1897)。

明治30 1897 宗谷外三郡役所が廃止され、 利尻郡は北海道宗谷支庁の管轄下に。 沓形村大火、121戸焼失。 仙法志村巡査駐在所、設置。

仙法志尋常小学校玖津礼分校 開校。

明治31 1898 沓形尋常小学校美也古呂分校 開校。

明治32 1899 鴛泊外二ヶ村戸長役場から沓形戸長役場が分離 (初代戸長 上野原之助、 戸数 863戸、 人口 4512人、 利尻町開基の年)。

道庁補助航路として小樽天塩線と稚内網走線を新たに開設。

鬼脇石崎 仙法志村三村漁業組合と鴛泊 本泊・沓形三村漁業組合が合併し、 利尻漁業組 合聯合会結成。

明治33 1900 鬼脇外二ヶ村戸長役場から仙法志戸長役場が分離 (初代戸長 渡辺勝太郎、 戸数 483戸、人 □2487人)。

沓形郵便局、 電信事務開始。利尻礼文海底電線、 開通。

小樽稚内線が道庁命令航路となり、小樽 利尻・礼文への冬季間もあわせた通年の定期航海 が定められる。

利尻島暴風のため、 仙法志政泊の家屋全壊3戸、半壊4戸、 漁具流出する被害が発生。

明治34 1901 仙法志村戸長役場、 新築落成。

利尻山土砂崩壊の音で島民騒動となる。沓形大時化のため船5隻破壊し、乗組員35名が溺死。 |

|

旧石器時代

|

1104.先人たちArcheological history |

111最初の住人達 The Old Stone Age

|

利尻島に最初のヒトがやってきた、 具体的な年代はよくわかっていません。 し かし、旧石器時代と思われる遺物が島 内でも発見されているほか、およそ 2万年前にはもっとも寒い時期を迎え、海水面が下がり、大陸と北海道が陸続きになった時代もあります。そのため、大陸と島の間に現れた大地を利用して、最初のヒトは島まで歩いてやってきたのではないか、と想像されます。これら 最初のヒトが島に渡ってきた後、様々な 固有の文化が、 和人が訪れる日まで、1 万年以上もの長い間続きました。

東利尻町教育委員会、 1977 埋蔵文化財緊急調査報告書 東利尻町教育委員会、 11p.

利尻島北部 泊から発見された旧石器時代のものと考えられる石器。 残念ながら実物の所在は現 在では不明となってしまっています。 |

|

|

4.先人たち |

最初の先人たち

|

旧石器 |

現物は行方不明。

盗まれたか、売られたか、着服されたか、捨てられたか。

価値を知る者の犯行。 |

|

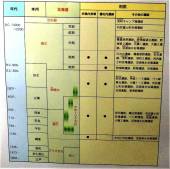

113北海道の時代区分

北海道の時代区分

|

|

|

|

|

120先人たちと海

|

現在の利尻島では、コンプ・ウニなどの水産業が盛んで、海と人々の生活は非常に密接なつながりを持っています。このような海と人との深い関係は、利尻島に最初に住んでいた先人たちにとっても同様でした。

縄文、そしてその後の続縄文期に続く、オホーツク文化期。およそ1500~1200年前、あるいは5世紀~9世紀頃、サハリン南部から道北、道東の主に海岸駅に発達したこの文化では、魚や、海獣類など、海から得られた食料を中心としていたほか、

海に関連した意匠などが道具に残され、人々が海と密接に関わっていたことが示唆されています。利尻町の遺跡からは、これらオホーツク文化系の遺物が多く発掘されています。 |

|

123ジオラマ 亦稚遺跡

|

オホーツク文化の頃

7世紀から12・13世紀にかけて、利尻・礼文や北海道のオホーツク海沿岸に栄えたオホーツク文化は、海に依存して生活した人々が残した文化です。

このオホーツク文化は、船をあやつり、網を使ってたくさんの魚を取ることや、

ウニやアワビ、さらに陸の小動物を取る道具や技術が優れていたことが残された生活の跡から知ることができます。

ここに表現したオホーツク文化の生活の様子は、1977年(昭和52)年に発掘調査した亦稚貝塚をもとにしたものです。 |

|

125古代を調べる A history of archaeological researches

|

利尻島に遺跡があることはいつ頃から知られていたのでしょうか。 島内の発掘史をまとめた福田ほか(2002)※によると、明治20年代頃には既に調査が行われ、島内の遺跡が知られていたようです。昭和30年代以降は、大学などによる学術調査も数多く行われ、和人が訪れる前に本島で暮らしていた人々がどのような人たちだったのか、その解明が今も進められています。

※福田正宏・高橋 健・高瀬克範 塚本浩司 佐藤昌俊藤瑞穂 山口大介, 2002, 北海道日本海 沿岸地域における考古学的調査 (1999-2000 年度) 利尻研究, (21):93-130. |

|

127どんなものが保管されている? Archaeological specimens

|

利尻町立博物館設立の大きな きっかけとなったのは、1977(昭和52)年の宗谷バス営業所工事に関連した緊急発掘調査でした。その後も多くの発掘調査が島内で行われ、当館ではそれらの資料の保管を行なってきました。2016年からは、番号登録などの整理を新たに開始し、これまでにおよそ7.6万点を数える

考古学コレクション 【RTMHarc】となりました。コレクションの中心となる遺跡は、亦稚貝塚、種内遺跡ですが、 そのほか、島 内各地の遺跡のものも含まれています。 |

どんなものが保管されている? |

|

左:1977年の稚貝塚の緊急発掘調査。

右:この貝塚から出土した 1.8万点が当館に保管され、

オホーツク文化の海獣狩猟生活を示す土器や、装飾トナカイの角などが含まれます。 |

|

左:1979年の大塚和義氏らによる種屯内遺跡の発掘調査。

右:当館で展示中の人骨 (成人女性)は、左の調査時に発掘されたもので、副葬品として1つの鈴谷式土器が頭の横に置かれていたと言います。

種内遺跡はこの調査の後、1996年から4年間に渡り、筑波大学を中心としたメンバーにより発掘調 査が行われ、その報告は当館研究紀要 「利尻研究」に掲載されたほか、およそ4万点の出土物が保管されています。 |

|

130種屯内遺跡の墓と人骨 オホーツク文化黎明期

|

昭和54年(1979)10月に行った種屯内遺跡の発掘調査で出土したものです。

人骨は、楕円形の墓量に頭を南西の方向に向け、足を折り曲げたような姿勢(屈葬)で埋葬されており、頭の横にはほぼ完形の鈴谷式土器が副葬品として埋められていました。骨格は華奢で、若い女性と想像されます。また、歯が激しくすり減っていることから、衣服に使う毛皮を歯でなめしていたことと思われます。 |

|

| |

140出土物 種屯内遺跡

亦稚貝塚と種屯内遺跡

|

亦稚貝塚と種屯内遺跡は、沓形港周辺の海岸沿いに移住する縄文時代後期から続縄文時代、オホーツク文化期に形成された貝塚遺跡です。土器、石器、骨角器といった人工遺物のほかに、海獣・魚・鳥の骨や貝殻も出土しており、当時の人々の生活の様子が明らかになりました。

亦稚貝塚では利尻・礼文島では珍しいいろいろな遺物が出土し、遠い地域との交流の強さが証明されました。また、種屯内遺跡では墓が3基見つかり、そのうち2基からは副葬品を伴う人骨が発見され、この地での死者の葬り方もわかるようになりました。 |

|

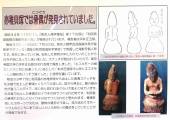

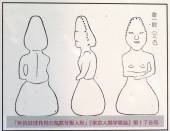

141亦稚貝塚では骨偶が発見されていました。

|

明治34年(1901)、『東京人類学雑誌』第178号に「利尻貝塚発見の海獣牙製人形」が報告されています。報告者は坪井正五郎。

明治38年(1900) 7月30日、東京人類学会員藤井秀が沓形字マタワッカ(現在の利尻町沓形字泉町)で発掘した海獣牙製人形です。東京に持っていく時、紛失した荷物の中に入れていたことから行方不明になってしまいました。スケッチが残されていたので、東京帝国大学の坪井正五郎はそれを見て報告しました。「エスキモーの細工したものと互いに似通って」いるとして「本邦石器時代人民とエスキモーとの類似をいっそう強くした」と感想を書いています。

明治33年7月に利尻島の亦稚貝塚から出土した骨偶スケッチを礼文島で出土した骨偶と比べてみました。前から見ると、腕の組み方が違うことだけで、同じものと思われる位大変よく似ています。

礼文島で出土した骨偶はセイウチの牙で作られたものです。利尻島の骨偶も同じく、セイウチの牙で作られたと思われます。骨偶を残したオホーツク人は動物の魂を送り返し、また改めてオホーツク人のところに来てほしいと言うお願いの儀式をしていたことが想像できます。 |

|

利尻貝塚発見の

海獣牙製人形

|

※旧石器時代の石器同様に凄い価値のあるものが紛失しています。

※礼文島の婦人像はクジラの歯牙製でしたが、これは、セイウチの牙製。

全く形状の違う素材で作った。

※婦人像が全て前かがみなのは、牙の湾曲に沿って製作したから。

※骨偶は東大に持っていかれて、そのまま、消えたのね。 |

亦稚貝塚発掘調査

昭和52年4~5月

|

亦稚貝塚発掘状況 |

海の動物を線刻した土器、粘土紐貼付文土器

亦稚貝塚昭和524-5月

|

|

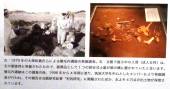

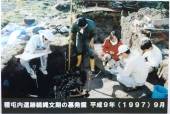

143種屯内遺跡の発掘 平成9年9月

|

北海道新聞 1997年(平成9)9月24日 (木) 留萌宗谷版面

利尻・種屯内貝塚

続縄文期の人骨発掘 道北初、成人と子供 筑波大と町共同調查 埋葬地の可能性大

【利尻】筑波大と利尻町による共同発掘調査が行 われている同町沓形種富の種屯内貝塚で、約二千年 前の続縄文時代のものとみられる、成人と子供の人骨が発見された。利尻礼文両島や稚内など道北地方で続縄文期の人骨が発掘されたのは初めてで、関係者の注目を集めている。

発掘調査は、同大と同町 が一九九五年から五カ年計で進めているもので、今年は十八日から始まった。 同大歴史人類学の前田潮助

教授、東北大医学部解剖学 教室の埴原恒彦助教授ほか、両大の学生、利尻島博物館の学芸員らが参加し、二十四日まで続けられる。 これまでの調査で、性別不明の成人の大腿(だいたい)骨や肩甲骨が発見され、 同じ場所から続縄文期の特徴を示す、二等辺三角形の 矢じりが出土した。骨と骨の関節部分が合わずに発掘されたため、埴原助教授は 「一度埋葬した後、骨になってから再び埋める二次埋 葬の可能性がある」とみている。また、やや離れた場所で子供の骨が見つかるなど、付近一帯が埋葬地である見方が強まっている。 前 田助教授は「残った個所でさらに人骨を見つけ、埋葬地だったことを裏付けたい。来年以降も引き続き調査する」と話している。

道北地方ではこれまで、続縄文期に続く、サハリン南部の影響を色濃く受けた ススヤ文化期の研究に専門家の目が注がれてきた。今 回人骨が見つかったことで 前田助教授は「道北におけ 縄文期の研究に弾みがつくのでは」としている。 |

種屯内遺跡

続縄文期の墓発掘

平成9(1997)9月

|

種屯内遺跡

発掘調査

平成9(1997)9月 |

種屯内遺跡

人骨発見 |

種屯内遺跡

人骨発見 |

←【写真】種屯内貝塚で発掘された 続縄文時代とみられる成人の人骨 |

|

|

|

|

| 150土器 |

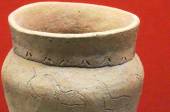

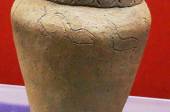

151続縄文前期土器

|

|

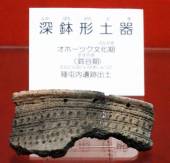

深鉢形土器

続縄文前期

種屯内遺跡 |

深鉢形土器

続縄文前期

種屯内遺跡

|

吊り手を持つ土器

続縄文前期

種屯内遺跡

|

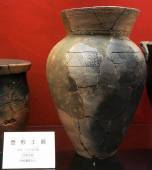

壺形土器

続縄文前期

種屯内遺跡 |

|

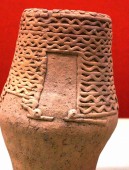

152オホーツク式土器

深鉢形土器

オホーツク文化期

(鈴谷期)

種屯内遺跡 |

|

深鉢形土器

オホーツク文化期

(十和田期)

種屯内遺跡 |

深鉢形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

亦稚貝塚 |

深鉢形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

亦稚貝塚 |

深鉢形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

亦稚貝塚 |

|

153

|

深石錘

オホーツク文化期

亦稚貝塚 |

深鉢形土器

続縄文前半期

種屯内遺跡

|

深鉢形土器

続縄文前半期

種屯内遺跡 |

深鉢形土器

続縄文前半期

種屯内遺跡 |

深鉢形土器

続縄文前半期

種屯内遺跡

帯縄文という特徴的な文様を持つ土器 |

no caption |

深鉢形土器

オホーツク文化期

(十和田期)

亦稚貝塚

|

壺形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

亦稚貝塚 |

深鉢形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

亦稚貝塚 |

|

no caption |

|

154石器 種屯内遺跡 続縄文~オホーツク文化期

|

|

|

|

石斧

亦稚貝塚

|

|

|

石斧

種屯内遺跡

|

石斧

種屯内遺跡

|

石錘

オホーツク文化期

種屯内遺跡 |

種屯内遺跡

続縄文~オホーツク初期

鈴谷期~十和田期 |

|

|

155石器

|

下段 |

スクレイパー

種屯内遺跡 |

つまみ付ナイフ

オホーツク文化期

亦稚貝塚 |

ナイフ

種屯内遺跡 |

|

中段

|

槍先

左から4番目は種屯内

その他は亦稚貝塚 |

錐

オホーツク文化期

亦稚貝塚 |

|

|

|

最上段 |

石鏃

左から1.5.10は種屯内

その他は亦稚貝塚 |

|

|

銛先

オホーツク文化期

種屯内遺跡 |

|

|

157骨角器 続縄文~オホーツク文化期

上段 続縄文前半期

種屯内遺跡 ヤス

下段 オホーツク文化期

種屯内遺跡 各種 |

|

銛頭

オホーツク文化期

種屯内遺跡

|

|

釣針(軸部)

左:続縄文前半

右:オホーツク文化期

種屯内遺跡

|

釣針(鉤部)

オホーツク文化期

種屯内遺跡

針入

続縄文前半

種屯内遺跡

|

ヤス

続縄文前半

種屯内遺跡 |

|

|

|

|

|

|

159食物残差 種屯内遺跡

|

カラフトブタ

|

イルカ・アザラシ

|

|

アワビ・イガイ・マダラ

ヒメエゾボラ・エゾチヂミボラ

ヒラメ

|

フサカサゴ・フグ・サメ

|

アシカ

|

アホウドリ・ウミスズメ類 |

|

|

|

|

|

| |

| 160 |

161利尻の遺跡分布

|

旧石器時代から擦文時代まで、利尻島内では現在までに31カ所の遺跡が確認されています。大きな土地の改変や開発がなかった利尻では、現在でも土器の破片などが見られる場所もあります。 |

|

|

利尻の遺跡分布

|

|

新湊遺跡

種富原遺跡

種屯内遺跡

日の出遺跡

沓形洞穴遺跡

亦稚遺跡

神威1遺跡

神威2遺跡

神威3遺跡 |

栄町キャンプ場遺跡

利尻山神社下遺跡

栄町遺跡

利尻富士町役場遺跡

本泊遺跡

大磯2遺跡 大磯1遺跡

ペシ岬遺跡

ペシ岬燈台遺跡

鴛泊港遺跡

野塚岬遺跡

野塚遺跡

野塚第2遺跡 |

本泊小学校遺跡

港町2遺跡

港町遺跡

野塚展望台遺跡

鬼脇遺跡

政泊遺跡

政泊港神社遺跡

沼浦海水浴場遺跡

沼浦遺跡

|

162装飾されたトナカイ角

|

本鹿角製品(複製品)は、亦稚貝塚のオホーツク、文化系の沈線文・貼付文期ブロックから砕けた状態で発見されました。その後、接合・修復が行われ、トナカイと思われる角にはクマやクジラと思われる動物が多数彫刻されていることがわかり、その特殊性に多くの考古学者が注目してきました。用途については、「単なるお祭りではなくて、これを使った一人のシャーマンの終息とか、獲物の異変を取り除くといった生活の区切り」が感じられる、と報告書には記されています。 |

装飾されたトナカイ角

|

|

※トナカイ角の不思議

シベリア遊牧民が飼育しているトナカイ。その角がなぜ、利尻島から出土するのか。

知床博物館の特別展でトナカイ遊牧民の生活をみました。その最後に角彫刻がありました。

しかし、ここの彫刻は海洋動物群ですからシベリア遊牧民ではなくオホーツク人の手になります。

では、トナカイ角の入手経路は?遊牧のトナカイが樺太にいても違和感はない。

利尻・礼文は当時の交通の要衝であり、頻繁な往来があり、鹿がいない利尻礼文では、骨角器材料としてトナカイ角が交易されても不思議ではない。トナカイ角はエゾシカ角よりも彫刻しやすかったか、珍品故にかで、見事な彫刻をしたのかもしれない。 |

「彫刻図」の解説

|

トナカイの角に刻まれている動物を平面的に並べてみました。1は熊。29がトドかアザラシ。40は人1のように見えます。それ以外は全てクジラと思われます。クジラはセミクジラであると思われます。それは背びれが見られないこと、下顎が大きく上顎が狭いこと、二つの噴気孔、尾びれのきざみ、ずんぐり形の体系などからです。

セミクジラはヒゲクジラ亜目セミクジラ科です。

泳ぎが遅く、死んでも簡単には沈みません。江戸時代には網採り捕鯨として捕獲されていました。セミクジラ・熊が彫り込まれているトナカイの角は何なのでしょうか。考えられる事は、オホーツク人が動物の魂を送り返す時に使った道具と思われます。 |

|

162トナカイ角製品

動物が彫刻されたトナカイの角

|

163装飾された土器

|

(上の)トナカイ角製品と同じ場所から、土器4点が発見されています。ここに展示した2点の土器(複製品)には、特異な装飾がされており、

左の土器には、直線と波形の粘土紐が場所によって異なるパターンで貼り付けられ、道北地域ではあまり例がないとされています。また、

右の土器には、その周囲を囲むよう、しかもそれぞれのデザインが異なる動物10個体が描かれています。

土器への動物意匠の例は少なく、何か特別な目的で作られたものと想像されています。 |

|

164

深鉢形土器

オホーツク文化期

(沈線文期)

左:ソーメン文

右:動物の線刻画

|

深鉢形土器

オホーツク文化(沈線文期)

ソーメン文の土器

|

|

|

|

|

動物線刻画の土器 |

|

|

|

|

|

|

165オホーツク文化の遺物

|

亦稚貝塚から出土した次の4点は、利尻島のオホーツク文化を考える上で、貴重な資料と考えられ、1978 (昭和53)年に利尻島有形文化財に登録されました。 |

|

オホーツク文化の遺物 |

網目文土器 |

網目文土器・ヘラ状骨角器

舟形土製品・土師器

|

|

166網目文土器

|

典型的なオホーツク式土器とは異なり、むしろ擦文土器の影響を思わせるものです。

文様は漁労に使用する網(網目文)、浮子、沈子を思わず円彫文、そして舟状の線刻がみられます。

小型であることから、実用品とは考えられず、同じ場所から出土している海獣線刻文土器、ソーメン文土器、トナカイ角製品などとの関係を考える上でも重要な土器と言えます。 |

土師器

|

弥生式土器にかわって、古墳時代から作られた土器が、「土師器」です。

「日本書紀」(奈良時代)には、オホーツク文化人と思われる記述が見られることから、北海道に栄えた、オホーツク文化と、

当時の本州の文化とのあいだには、何らかの接触があったと思われますが、本土師器は真似て作られたものと考えられており、

利尻島の古代史と本州との関連を考える上で貴重な資料とされています。 |

舟形土製品

|

舟形土製品は、礼文島香深井A遺跡や、稚内市オンコロマナイ貝塚などからも出土しており、ロシアのアムール川流域に見られる板張船を原形に作られたと考えられています。

オホーツク文化は、海洋適応能力に長けた人々によって作られた文化であり、それらを象徴的に示す貴重な資料といえます。 |

ヘラ状骨角器

|

オホーツク文化の骨角器は、銛頭や釣り針、ヤスなどの漁具をはじめ骨鍬、針

入れなどバリエーションがとても豊かです。また、亦稚貝塚からも、いろいろな骨角器が発見され、中でもヘラ状骨角器は、柄の基部に熊の頭部を思わせる彫刻が見られます。トナカイ角製品に彫られたクマとともに、クマに対する信仰を表す資料として貴重な資料と考えられています。 |

|

| |

| |

鰊とはどのような物で、どこで獲れていたか。

鰊御殿 分布 - Google 検索

ニシン - Wikipedia 北海道の東西に漁場はあるが、特に日本海側が大量の漁獲があったようだ。

|

| |

| |

民俗資料

|

300利尻とニシン漁 |

301利尻と鰊漁

|

今から200年ほど、昔に記された「西蝦夷地日記」(1807・文化4年田草川傅次郎)には、既に利尻礼文両島の産物として、

ニシン・タラコ・イリコ(煎海鼠、干しナマコ)、干しアワビ、コンブ、フノリの名が記されていました。

利尻島のニシンは、アイヌと和人の交易の場、さらには後に商人が深く関係する場所請負制度における重要な商品として、古くから位置づけられてきました。

二八取漁民と言われる出稼ぎの和人が本島に進出したのは1857 (安政4)年、さらに1869 (明治2)年の場所請負制度解体により、運上屋による独占的な漁場支配がなくなったことで、さらに一般漁民が訪れるようになりました。

その中には後に越冬・永住するものも出てきたことより、村の誕生へとつながりました。

利尻島に人を招いた要因の一つとして、ニシンは欠かせない存在だったといえます。 |

|

|

利尻と鰊漁

右:利尻島写図1860年頃 |

上:現在の新湊~沓形付近を拡大したもので |

ビヤコロは新湊、クツカンタは沓形の古い地名です。赤字で「ヒヤコロ番家追鮮場」と書かれており、ニシンが漁獲されていたことを示しています。 |

上:現在の本泊地区(利尻富士町)には、島で唯一の「運上家」の位置が記されています。 |

|

302ニシン Herring as a biological species

|

ニシン Clupea pallasii Valenciennes, 1847 (英名: Pacific herring)は、脊椎動物亜門顎口上目ニシン目に属する魚類のなかまです。

3~6月頃に産卵のために沿岸に来遊することから、 北海道では春告魚と呼ばれています。 大西洋で採捕されているニシンはタイセイヨウニシンという異なる種で、鱗の形態等から区別することができます。 |

|

ニシンの一生 Life cycle

ニシンの卵は、海藻や海草などの上に産み付けられ、海水中にオスによって放たれた精子と受精します。受精卵はおよそ1ヵ月程度で孵化します。

ニシンは孵化から2~3年で産 卵放精するようになるといわれていますが、稚仔魚が海の中のどこで成長しているかはまだ解明されていません。 |

|

ニシンはどこから? Where herrings come from?

ニシンは北太平洋に広く分布しており、産卵場所や時期、採餌の場所、成長率脊椎骨数、DNA塩基配列の違いなどの異なる系群(グループ)に分けらます。

宗谷地方を含む北海道西岸におけるニシン漁では、サハリン周辺から来遊する北海道サハリン系群が主であったと考えられています。

2000年代以降、北海道西岸へのニシンの来遊が報告されるようになりました。採捕されたニシンのDNAの塩基配列が調べられた結果、近隣の稚内や礼文へ来遊しているニシンは北海道サハリン系群やテルペニア系群、石狩湾周辺から来遊する石狩湾系群ではないかと推定されています。

利尻島に来遊しているニシンはおそらくこれらの系群に含まれるものと想定されますが、推定するためにはDNAの塩基配列や形態の観察が必要です。 |

|

303鰊漁

|

蘭泊地区におけるニシンの陸揚げ作業。 多くの人がモッコをかつぎ、小屋の中へとニシンを運び入れています。一旦貯蔵されたニシンは、数日たって身がしまったところで、エラ(ササメ)や数の子、 白子を抜く 「鰊潰し」 と呼ばれる 作業が始まります。

(撮影者、年不明、利尻町立博物館所蔵) |

|

作業の流れ Fishing process

建網による鰊漁の様子を、右のジオラマで見てみましょう。 ニシンの産卵期は北海道西部では 3月下旬~5月中旬で、沿岸近くに移動し、海藻に卵を産みつけます。オスはそこに放精し、受精を完了させますが、このことで付近の海は一面 白く濁り、これを「群来る」 と言ったそうです。

あらかじめ海中に設置された網によって、 来遊したニシンが胴網に誘導されます。この胴網の左右には、「起こし舟」と「枠舟」が位置し、「起こし舟」が胴網を引き寄せながらニシンを追い込み、最後には「枠舟」の船底につるした「枠網」にニシンを送り込みます。「起こし舟」は再び網を元に戻しながら移動し、ニシンで一杯になった「枠網」をつりさげた「枠舟」は、二艘目の「枠舟」と場所を交代します。「枠舟」のニシンは、その後、「汲船」の甲板に汲み上げられ、「汲船」が接岸し、もっこを背負った女性たちがニシンを担いで運び、数の子、白子、エラ、内臓などの選別を行った後、身欠きニシンなどへの加工が行われます。 |

|

「鰊サキ」の風景(長野重一氏寄贈プリントより)。 長野氏は1956(昭和31)年に来島し、最北の島に暮らす人々の視点にたった写真を撮影しました。 既に練漁終焉の時代の利尻でしたが、それでもまだ練漁に関連した貴重な風景がそのフィルムには収められていました。 |

|

建網と刺網 Fixed shore net fishing and Gill net fishery

鰊漁初期の頃は、網でとったニシンを汲み舟でいちいち陸にあげていたそうですが、 効率的でないために、沖の大きな網に 「保管」 する仕組みになっていきました。 これが枠網の起源で、その後、船底にまわした網 (=枠網) で保管するようになり、この網をつり下げる船を枠舟というようになったそうです。

また、鰊漁と一口に言っても様々な規模があり、ジオラマに示した大規模なものは建網を、 家族経営のような比較的小規模なものは刺網を用いまし た。

建網は、あらかじめ海中に固定した網によって、 進行方向を誘導されたニシンが袋状の網に追い込まれていくもので、これら行き場を失ったニシンを、最終的に「枠」と 呼ばれる網に陥れていく役割を一対の船で担っていたのが 「起こし舟」 と 「枠舟」でした。

一方、刺網ではニシンの進行方向をさえぎるように網が海中に投入され、ニシンが網目に刺さったところを漁獲しました。 |

|

網起し風景、 1922(大正11)年。 沓形の工藤漁場のものとされており、左が「起こし船」、 右が 「枠船」になります。 このように二つの船が近づき、なおかつニシン大漁の場合は

作業にもっとも力が必要な場面であるため、漁師たちの息をあわせる必要から「切り声」 と呼ばれる歌が、船頭と若い衆との掛け合いで歌われました。

切り声

よいやーさ さーよーい やーさ よいーさー えーよいーやーさ

よーいとこーな ほーら えやっ!

あらあらどっこい よーいとこ、よーいとこな

ああーえー うみのーどなーたもー やあーえー やあ―どっこーせーよー やー

ほらー ちょうし そろえて おたの一みだよ よーいとこなー ほーら えゃ!

あらあらどっこい よーいとこ、よーいとこな

あーえー くろがねやまでも やーえー やー どっとこせー よーいやー

(館内BGMで流れる「切り声」の歌より

※「切り声」に代表される「鰊場作業歌」では、切り声も各地で異なった掛け声だったようです。 |

|

|

作業の流れ |

鰊裂き |

建網と刺網 |

網起し風景と切り声 |

|

| |

305鰊漁ジオラマ

|

●ニシン漁のようす

かつて、利尻はニシン漁で冬が明け、春の訪れを感じ、そのため、ニシンは「春告魚」と呼ばれていました。

利尻の開拓とニシンは切っても切れない関係にあり、一時は千石場所とよばれるほどの活況をなし栄えたものです。

ニシン漁に従事するヤン衆は3月になると道南方面や東北地方から集まり、そして島の人々も総出でニシン漁にたずさわったものです。

ここに表現したニシン漁のようすは、 伊藤のフクロ潤(仙法志本町) とよばれていたところをもとに再現したものです。 |

|

| |

310鰊漁 |

311袋どりと袋澗 Small harbor "Fukuro-ma" for herring fishery

|

練漁で大量のニシンを漁獲する建網漁法には、陸への荷揚げ方法によって2つの種類がありました。

一つは、捕獲した大量のニシンを枠舟の下にまわした枠網に入れる「枠どり」。枠網からは大きなタモでニシンを別の船(汲み舟)に積み上げ、そのまま

陸揚げしました。

もう一つは、海が時化る地域などでは、せっかくニシンで一杯となった「枠網」を悪天候で泣く泣く放棄する危険性もあったため、小袋に分けたもの(袋網)を随時陸に送り込む袋どり」です。さらに「袋どり」には、ニシンの鮮度を下げずに、安全に一時保管する場所として「袋間」も用意されていました。「袋間」は日本海側の練漁独特の構造物といわれ、利尻島各地にも大小様々なものが存在していましたが、当時の面影を残しているものはごくわずかとなってしまいました。 |

|

袋どりと袋澗

|

平田漁場(久連)の袋澗

|

|

沓形字神威にあった袋澗。

大正時代とされ、袋が保管されている様子がわかります。 |

|

312鰊長者

|

平田氏寄贈時計

久連小中学校資料 【KZS438】

「平田の潤」の平田豊作氏は、1893年に鬼脇で海産仲賀商、1898年には仙法志に移り、多くの漁場経 営のほか、仙法志水産会会長、合同漁業(株)事業区長などを務めました (利尻町史, 2000)。 本資料は久 連小中学校史料展示室に保管されていたものです。 |

平田氏寄贈時計 |

|

|

313漁場 Permision for fixed shore net fishing

|

鰊定置網漁業の権利が 「免許漁業原簿」に記されるようになったのは、1902(明治35)年の「鰊定置漁業権」以降とされています。 鰊は毎年同じ場所にやってくるとは限らず、網をいれる場所が非常に重要でした。漁民同士の無用なトラブルを避けるためにも、大規模経営となる定置網の場所は厳密に決められ ており、原簿にある登録番号とともに地図に明記され、現場の海岸には網をいれる地点と方向がわかるように、「元標」と「副標」の一対の基準点が設置されました。

山田 (1985) によると、大正から昭和初年にかけての利尻島における漁業権者は、次のような類型に分けられています。

・旧制度期における場所請負人及び以後の漁場持経営者による漁場を継承している漁家

・近世末期からの二八取漁民からの系譜につらなる漁家

・海産、仲買 、荒物などの商業を営むかたわら漁場への仕込みなどにより漁業権を取得した商業資本家

・積丹半島及び周辺地域に一度定着したあと、漁場を求めて北上した漁家

・鰊漁業以外から定置漁業権者に成長した漁家

・各村組合及び漁業組合所有の漁場 |

|

鰊建網の位置は厳密に決められており、詳細な海岸図のほか、実際に指標となる目印が海岸には置かれてい ました。

本地図は新湊地区の1913(大正2) 年のものであり、海岸の細かな岩なども丁寧に示されています。

(「海面地圖」 より新湊地区の一部を複写、利尻町立 博物館所蔵) |

|

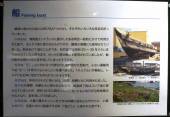

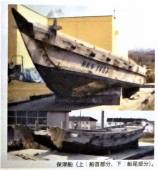

314船 Fishing boat

|

鰊漁に使われた船には呼び名がつけられ、それぞれいろいろな役目を担っていました。

川崎船は、博物館エントランスに展示してある明治~昭和にかけて利用された船で、主にタラ漁に使われたものですが、鰊漁の刺網にも使用されていました。帆をあげて進むことができ、利尻島では昭和20~30年ぐらいまで使われていたと聞きます。ホッケの巻き網にも使用されていましたが、動力船の出現とともに姿を消してしまったそうです。

枠舟は、起こし舟と対になって使われた建網用の大型船で、小さい運搬用の船12~13杯分ぐらいのニシンを運べました。 10人ぐらいが乗船し、トドマツを主体に地元でも作られていたそうです。

保津船は、枠舟のかわりに用いられ、建網、刺網ともに利用されました。雑平船も建網・刺網ともに使われたもので、 練漁終了後はコンブ漁に使 われていましたが、 昭和30年以降のニシン不漁とともに磯舟が沿岸漁業の中心となり、姿を消して行きました。

伝馬船は、大量に獲れたニシンを大きな枠網に詰め込む代わりに、小袋

に分けて、迅速に沖から陸揚げする時 (袋どり」)に使われた船です。 |

|

船

|

|

保津船

上: 船首部分

下: 船尾部分 |

|

保津船の前に活躍した三半船と思われる放棄された船 |

|

315鰊の利用 Utilization

|

大量に水揚げされたニシンは、最終的にどのような商品となっていったのでしょうか。

時期や時代によってもそれは思いのほか変化してきたようで、明治時代は肥料(=粕)としての利用が多く、しぼった上澄みはニシン油にしました。肥料としてのニシンは、主に西日本に出荷され、綿花や藍、サトウキビ、タバコ、柑 橘類などの肥料に利用され、特に第一次世界大戦の影響による好景気とともに当時の繊維工業を支えました。大正末期からは食用としての需要が増加し、昭和の初期にはすでに食用としての利用が主体となります。

海からあげられたニシンは、まず卵巣 (数の子)、精巣(白 子)、エラ(笹目)に分けられ(=「ニシン潰し」)、残りの魚体はまとめてつながれ、乾燥されます。

乾燥によってほどよく身が固まったところで、身の部分に刃を入れ、再び乾燥し、この部分を切り離して食用の 「身欠き」、残りの部分が「胴ニシン」となり、胴ニシン、白子、エラは肥料にされました。

なお、当時、数の子は生のまま保存することができなかったので、乾燥して保存・出荷され、利用する時には水でもどして使いました。 一時に大量の漁獲があるニシンを、当時、生魚として利用するのは難しかったと思われますが、これらは「粒ニシン」と言われ、洋上で取引されました。 |

鰊の利用 |

|

長浜共同漁場大漁祝ノ記念写真、1912(明治45)年。

手前の俵は、肥料となる鰊粕が90kgほど詰められた「建むしろ」。 |

|

316鯨番屋 Lodging for migrant workers

|

「鰊番屋」は、ニシン漁に携わる季節労働者「雇 (やとい)」

が寝泊まりする場所で、漁場経営者の家族の住居が隣接している

こともありました。本パネルの後ろには、博物館内部に小規模ながら番屋の雰囲気を再現したもので、炉端を囲む「若い衆」の声は、地元の古い漁師さんたちに吹き込んでもらったものです。

建網を行う大規模な漁場では、大量のニシンが水揚げされるほか、冷蔵技術がない時代にはそれらを短期間のうちに様々な製品として処理することが要求されたために、多くの人が力をあわせて作業をする必要がありました。また水揚げ前から網や船の準備などを入念に行っておくことも大切な仕事であり、ニシンの来遊前から多くの人がこの番屋を利用しました。

ニシン漁の衰退とともに、番屋や様々な施設は取り壊されてしまいましたが、現在でも改修を重ね、当時の面影を残している建物 もあります。 |

鰊番屋

|

|

|

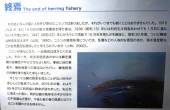

317 鰊漁の終焉 The end of herring fishery

|

利尻島に多くの富と人を呼び寄せたニシンではありましたが、それがいつまでも続く事はありませんでした。1915年(大正4)に14万石の最大漁獲量を得た後は、1938 (昭和13)年には、利尻礼文両島合わせても1万石に満たない大不漁となり、 1947 (昭和22)年にかろうじて両島で、十万石を得たの最後に、昭和30年頃、ついにニシン漁は終焉を迎えます。ニシンの資源の枯渇については、乱獲などの人為的な原因のほか、海水温変動などの自然要因も関係したと考えられています。

ニシンが来なくなり、一般漁民は途方にくれました。その一方、2鰊漁場経営者の中にはニシン定置網の投機性や不安定性をよく知り、事前に他の事業や、機船漁業への進出なども行い、ニシン漁終焉の危機を乗り越えたものもいました。

今となっては、ニシンの群来(くき)を見たことがない世代がほとんどの島民でしたが、2019年の春、およそ65年ぶりに利尻島に群来が訪れました。乳白色に染まった海に、時折白銀の魚体をのぞかせる、その不思議な光景が、今後の島の春の風景となり得ることを願わざるをえません。 |

鰊漁の終焉 |

|

|

| |

320鰊漁の道具 |

321鰊漁で使われた道具たち Fishing implements for herrings in former times

|

ここに展示した道具は、 利尻島内でかつて実際に使われていた鰊漁の道具たちです。鰊漁における作業は主に、

(1)ニシンを海で捕獲し、陸上まで運ぶ、

(2)海から運ばれたニシンを陸で加工処理 する、の2つに分けられます。

ここでは、さらに陸上での作業のうち、粕(肥料)作りに使われた道具とそれ以外のものに分けて、右のような3つの色で識別して展示しています。

当館にはここに展示した以外にもいくつか鰊漁で使われたとされる道具がありますが、当時を知る古老も少なくなり、 具体的な使い方などがわからないものも少なくありません。

海の道具

陸の道具

粕作り |

どんな作業で使われた? Workflow for fishing and processing of herrings

|

冷凍技術などがまだほとんど普及していなかった時代の練漁では、一時期に大量の漁獲があるため、 大人数による

過酷な労働のほか、それらをいかに効率的に処理できるかが、もっとも大きな課題でした。 そのため、 効率のよい作

業過程・処理技術などが追求され、 漁獲からニシンの加工処理までの過程には様々な工夫と独特な道具などが用いら

れました。 下のイラストは、展示された道具を中心に、 それらが使われたと思われる場面がわかるよう、 大まかな鰊 漁の作業をまとめてみたものです。 |

どんな作業で使われた |

鰊漁の作業 |

|

|

|

|

|

322

|

網針と網目板

損傷した網の修理や、太い綿糸などによる特殊な網の作成には網針と網目板が使われていました。網針は針と糸巻きの機能を兼ねた用具で、目的とする網目の大きさ、

網糸の太さや種類によって形は異なります。材質も木や竹、角、骨などのほか、最近では樹脂製のものもみられます。目板は網目寸法を一定にするための定規の役目で、別名「アゲ」ともいわれています。 |

|

323

|

澗ホリ "Ma-hori" - An unidentifiable net with a thick wooden stick.

中型の網で、 しっかりとした鉄枠に網が固定されています。 用途は不明です。 |

アンバイ棒

船の衝突防止棒 |

澗ホリ・カジ

|

澗ホリ |

大タモ |

建鈎・ホックfork |

fork・ポンタモ |

網or袋 |

|

|

|

|

|

|

325

|

万棒 "Manbou" - A small wooden tag for mainly counting the number

of carrying herrings.

主に「モッコ」で何回ニシンを運んだ のかを数えるために使われ、それに基づいて日当が支払われました。 |

|

万棒

|

モッコ

|

木製の箱は洗い易い。

籠は汁が垂れて汚れる |

ウマ=椅子

エビざる(チシマザサ) |

テッコウ=手袋 |

粕砕き、玉切包丁 |

エビコ=カス集め

|

角胴=圧縮機

|

|

芯通し

エビリ棒

ヌリバン

焼印 |

|

|

| 327

|

| |

|

3306.利尻島の漁業

|

1940年代になり、利尻島を始めとする北海道沿岸に来遊するニシンが減少するとともに、漁獲量も減少しました。

利尻島内においても、ニシンの漁獲量は激減し、1957年にはニシン漁の時代は終焉を迎えました。

ニシン漁が衰退した後も、利尻島内では、漁業は主要産業に位置し続けています。

現在は、リシリコンブやウニ類、マナマコ、エゾアワビなどの岩礁に生息する生物や、ホッケやイカナゴなどの魚類が漁獲されています。

ここでは、現在行われている義業や漁獲物やその生物学的な特徴についてご紹介します。 |

|

331漁業の種類

|

磯付漁業

沿岸の岩礁域で行われる漁業で、小型船(磯舟)や徒手でおこないます。

ウニ類やリシリコンブなどの水産資源が多く、その品質の良さからも、漁獲高が高く、島内の漁業の主流となっています。

漁船漁業

中型や大型の漁船で行う農業で、網類(巻網、刺網、桁網など)を使って、魚類やナマコ、ミズダコ、毛ガニなどを漁獲しています。

養殖魚業

海中に設置した施設で水産物を育てる漁業です。育成や施設の維持や管理が必要ですが、天然のものを採取するよりも安定した漁獲が可能です。島内では利尻昆布の養殖が盛んに行われています。 |

|

漁業の種類 |

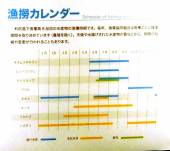

漁撈カレンダー

|

|

|

|

漁獲物 |

リシリコンブ・ウニ類 |

ナマコ・アワビ・ホッケ |

タコ

|

イカナゴ |

その他の漁業

|

|

|

|

|

|

|

|

332磯付漁業

|

磯付漁業とは、沿岸の岩礁域で行われる漁業を指します。利尻島の海岸の多くは、火山活動によって作られた岩礁で占めており、そこに生息する生物の一部を水産物として漁獲しています。水揚げされた水産物は、品質が良く、値段がが高いため、島内における漁業の主流となっています。

磯付義業では、季節に応じて、利尻昆布、ウニ類(エゾバフンウニ、キタムラサキウニ)、ナマコ、アワビのほか、ワカメを始めとする海藻類などが漁獲されています。藻類のうち、利尻昆布については、海岸に漂着したものを拾って漁獲することもあります。(拾い昆布)。 |

磯付漁業 出漁から陸揚げまで

|

出漁

磯付漁業では、漁業組合の旗揚げと言う係りの人が、風や波を始めとする海況、市場の動向、資源の状況を考慮して、当日の漁の有無、時間、漁獲するもの決定し、防災無線を通じて漁業者へ伝えます。漁業者は、無線での放送を確認後、磯舟一隻に1人ずつ乗船し出漁します。

採取

漁場に到着する、漁業者は、ガラス箱(箱眼鏡)を用いて、海中を覗き込み、対象となる水産物を探します。採取の道具は対象物によって指定されていることが多いです。

陸揚

磯舟が岸へ戻ると、採取された水産物が陸揚げされます。陸揚げされた水産物は、鮮度が落ちないうちに適切な処理を施します。利尻昆布は、天日干しを行うため、砂利がひかたれ干場へ、ウニ類は加工場で殻をむかれ、見出しが行われます。 |

漁具

|

①磯舟

利尻昆布やウニ類、ナマコ等は水深の浅い岩場によく見られるため、磯舟と言う小型の船を用いて採取を行います。

②櫂・櫓

磯舟を動かすために、水を漕ぐ道具。目標物を探しながら、細かいコントロールを必要とする際に使用します。

③船外機

磯舟を動かすための機械で、エンジン・舵・燃料タンクが一体となっています。船からも取り外し可能です。

④ガラス箱(箱眼鏡)

水中を観察する道具。筒や箱型をしており、底にはガラスが張られています。

⑤採捕の道具

採捕する対象によって適した道具を使います。磯船に乗って使う道具は、海底に届くように長い柄がついています。 |

|

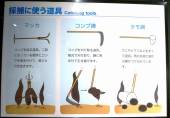

333採捕に使う道具

|

マッカ・昆布鎌・たも網

|

アワビ鉤・ヤス・ジョリン |

箱眼鏡 |

マッカ |

|

| 334磯付漁漁獲物の生物学的な特徴

|

335育てる漁業

|

育てる漁業

|

リシリコンブの養殖 |

エゾバフンウニの

種苗生産

|

|

|

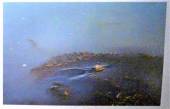

336利尻島の海の生き物

|

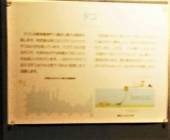

利尻島沿岸は、ウニ類やリシリコンブなどの水産生物が豊富であることが知られています。水産生物以外にも、海流の影響や島の地形に適応した多種多様な海洋生物が生息しています。 |

海流

|

海流は、一般に、海洋生物の分布域に強く影響を与えることが知られています。

利尻島の周囲には、寒流のリマン海流と暖流の対馬海流が流れています。

リマン海流の影響を受け、ロシアを始めとする北方で報告されている生物種が多く見られます。

その一方で、対馬海流の影響により、本州以南にも分布する生物種も報告されています。 |

沿岸環境

|

利尻島は火山島であることから、溶岩によって形成されたいわば(磯)や転石による海岸が多く、砂が堆積することで形成される砂浜は数カ所に限られます。

岩礁は同じ場所でも、高さや岩の形状によって、温度や乾湿の違いが見られるほか、

潮汐による変化を受けるため、環境やその変化に適応した多様な生物を観察することができます。

また、リシリコンブなどの海藻類が豊富に生息していることから、それらを隠れ家や餌として利用する動物たちも見られます。 |

利尻島の海の生き物 |

利尻島の海の生き物

|

海流

|

|

寒流:

リマン海流(間宮海峡から)

東樺太海流(オホーツク海から)

親潮(千島海流)

暖流:

対馬海流

宗谷海流(宗谷暖流) |

沿岸環境 |

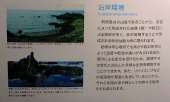

転石海岸

仙法志字御崎

|

丸く削れた溶岩が多数転がっており、その隙間に生物が隠れています。 |

神磯

仙法志字本町

|

利尻山から流れてそのまま固まった溶岩が観察できます。

様々な海藻が生えています。

岩の表面に付着する生物や窪みなどに隠れた生物を観察できます。 |

|

| |

337海洋植物

|

分類群について |

刺胞動物門 |

有櫛動物門 |

外肛動物門 |

扁形動物門 |

紐形動物門

|

|

|

|

|

|

|

寄生生物とは |

環形動物門 |

軟体動物門 |

節足動物門 |

|

|

棘皮動物門

|

付着生物とは |

脊椎動物門

|

尾索動物亜門 |

脊椎動物亜門

|

|

種子植物について

海草、海岸植物

|

|

|

|

|

藻類について

|

紅色植物門

|

不等毛植物門

|

緑色植物門

|

|

|

|

338海洋動物

北方系魚類群は、氷河期終了後間宮海峡を通じて流れ込んだ寒流に乗って入って来た魚類です。

間宮海峡最深部は8mですから、とても新しい生物群だと思います。

|

3408.知っていますか

|

| 340明治初頭頃 |

341北方警備 鎖国の中の利尻 (1) 北からの脅威と開国

|

日本が鎖国をしていた頃、開国を求めたのはアメリカだけでなく、ロシアも同様に日本に通商の要求を突きつけてきました。しかし、その交渉にいらだったロシア側レザノフの部下らは、サハリンや北海道で襲撃を行い、江戸幕府は北からの脅威に対応せざるを得なくなりました。北方警備は1807

(文化4) 年から東北諸藩などが担当しましたが、宗谷では前半は津軽藩・会津藩、後半は秋田藩が警護を行いました。常に緊張感を伴う任務と、厳しい土地での馴れない生活を強いられた藩士たちは、病気などでその命を落とした者も多数いました。ちょうど帰還のタイミングが台風シーズンに重なり、遭難などで亡くなった会津藩士の墓が島内にも残されているほか、当館所蔵の絵図は、北方警備で来島した秋田藩によって当時作製されたものと推測されています。

北方警備は緊張緩和で休止された期間もありましたが、諸藩への重圧となり、その任務が解かれたのは最初の警護からおよそ60年後のことであり、それと同時に時代は明治維新へと移り変わるのでした。 |

利尻島絵図

|

秋田藩が作製した絵図 「リイシリ嶌」 (利尻町立博物館所蔵)。 海岸線や地形などが比較的よく表現されているほか、イヌ語地名と漁場、集落、神社などが示されています。

現在の本泊から南浜までの西部には、当時は集落や道がなかったこともわかります。 |

|

日本初の英語教師 鎖国の中の利尻 (2) ラナルド・マクドナルド密入国事件 (1848)

ラナルド・マクドナルドRanald MacDonald は、1824年、アメリカ・オレゴン州にて、スコットランド生まれの父親とインディアン・チヌーク族の娘との間生まれました。

船員となった彼は1848年、イギリスやアメリカが日本と貿易を開いたら通訳を務めたいと、価留所からボートで単身遭難を装い。 焼尻島を経て、利尻島に上陸。その後、宗谷、松前を経由し、長崎に送られ禁状態となります。

しかし、鎖国中の日本では、当時、英語の通訳がおらず。 マクドナルドの紳士的な態度などから、森山栄之助らオランダ通詞たちが彼の元で英語を習うようになりました。

彼は1849年にアメリカの軍艦に引き渡され、1853年には再びアメリカ戻りますが、この年はペリーが浦賀にやってきた年で毎年、ペリーの再来航時には、森山が通訳を行い、日米和親条約が締結されます。

マクドナルドはその後日本の地を踏むことなく1894年に亡くなり、死後2年たって「日本」が出版されました。彼の最後の言葉は、さよならだったと伝えられています。 |

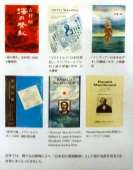

関連書籍

|

「海の祭礼」 吉村昭(1986) 文藝春秋

「マクドナルド「日本回想記」 ウイリアム・ルイス、 村上直次郎編 (1979) 刀水書房

「インディアン日本をめざす」内藤誠(1977) 小峰書店

以下判読不能

近年では様々な出版物により、「日本初の英語教師」として彼の名前を知る人も常に多くなってきました。 |

日本初の英語教師

|

ラナルド・マクドナルド |

日本初の英語教師

|

関連書籍

|

|

|

|

沓形大火 瞬く間に燃え広がった夜 (1964.5.15)

風の強い島では、古くから大火や野火の被害を受けてきました(形村: 1897, 1906 仙法志村:1916 など)。 1964(昭和39)年の形大火は、18:50頃、現在の「鳥の駅」の向かいの木造倉庫から出火しました。めまぐるしく変化する風や貧弱な消火栓などに翻弄され、当初の予想を超え、火は次々と燃え広がりました。かつて消防団がポンプを漁船に積み込み礼文の消火活動に向かったように、対岸の礼文島からも消防団がかけつけ、島内をあげての懸命の消火活動が展開されました。しかし、あまりの火勢に、災害対策本部は教育委員会、役場者形中学校へと三転するほどでした。日が変わった

01:30頃にやっと鎮火しましたが、焼失家屋236戸、死者2名、被害総額約8億3千万円の被害甚大なものとなりました。

自衛隊や様々な支援により形の数年で復興し、1966年には大火復興記念式典が開催されています。

最初に対策本部がおかれ焼失した教育委員会があった場所は、各形大火記念機が設置され、今なおその大火の恐ろしさを私たちに伝えています。 |

|

撮影者不明の大火写真より(博物館所蔵)

街のおよそ2/3が焼けたとされる消失区画

(利尻高等学校郷土研究クラブより転載着色 |

沓形大火 |

沓形大火 |

沓形大火

|

撮影者不明の大火写真 |

|

|

|

343ニシン番屋とヤン衆

|

東北や北陸地方、道内、各地からニシンに働きに来たヤン衆は「番屋」で暮らしていました。番屋は親方の住居が半分で、あと半分はヤン衆の寝る部屋で囲炉裏を中心に周囲二段式の寝間になっていました。番屋には建網の作業分担表(定)が掲げてあり、大船頭、福船頭などを決めていました。20代が圧倒的に多いヤン衆が、ニシン漁の頃は1000人以上利尻に渡り、春の一時期をにぎわせました。

この番屋は、利尻島での一般的だった「ヤン衆の部屋」と「流し」と「土間」を再現したものです。 |

|

今井家資料 Documents for fishing rights, Imai Collection

➀ 證明願

大山文蔵が2か所の漁場 (漁業権) を売却するにあたり、 鬼脇外二村の漁業組合に、 8年前に得た許可の有効性を証明するよう依頼し、当日中に証明されています。

② 鰊漁業製造兼業願

今井和助(今井三之助の養子で代理) が利尻郡長に事業の許可申請をし、 3か月後、 下記5で許可されました。 今井和助の住所は養父と同じですが、当時は北見國利尻郡仙 法志村に「寄留」していました。 漁場の左右隣接人および漁業組合頭取も連署しています。 営業方法書、 漁場の図面、 代理人への委任状も添付されています。

③ 調証

下記4の別紙調書表にあたり、 大山文蔵が漁場とともに売渡す什器備品類の一覧表 です。 新7月とあることから、当時はいわゆる旧暦も使用されていたようです。 舟、 網、 錨、 鰊釜など、 鰊漁・錬粕製造業の事業用具のみならず、 鍋釜皿椀、 米箱、 机 ランプ、畳、 小元結など生活用品も含めて、五拾筆と書かれています。 ザガグ (座家具)、 ツグヱ (机)、 金シシ(金火箸) など、 当時の秋田訛が見られます。

④ 永代賣渡証券

大山文蔵が今井三之助に、 鰊漁・鰊粕製造業の事業全体を3300円で売渡したもの。 このうち、 鰊建網場、 保津舟、 練釜など7筆は、前年12月に担保に書入れています。 他には、榧葺雑蔵、別紙調書表 (3調証のことか) 記載の五拾筆が賣渡たされています。 大山文蔵は保証人を立て、 担保権者の楠見孫助も連署しています。

⑤ 角網漁業製造兼業許可書

これにより、 今井三之助が許可を得ました。 なお、 漁場は明治29年に再測定されたことが分かります。

漁場(漁業権) および鰊漁事業の購入文書

左に展示した文書は、 1897 (明治30)年6月に、 今井 三之助(実務は養子の今井和助が代行)が大山文蔵から練漁・ 鰊粕製造業の事業を3300円(今なら数千万円)で購入し、 鰊漁・鰊粕製造兼業の許可を得た時のものです。

今井三之助は、現秋田県にかほ市出身で、 海運業も行っ ており、 漁業・練粕製造業は養子の今井和助に任せていま した。 今井和助も同じ出身で、 1887(明治20)年、養父 に伴われて利尻島仙法志村に渡り、 1889年に練建網業を 始めました。

大山文蔵は、現秋田県男鹿市出身で、 1889(明治22) 年8月に、今の仙法志神磯あたりの漁場 (漁業権) 2か所 を得て、鰊漁・鰊粕製造業をしていました。

これら文書は、今井和助の生地である旧平澤村 (現秋田 県にかほ市) 三森の高昌寺に保存されていたもので、1985 (昭和60)年10月に、子孫の今井佶 (ただし) 氏から当館 に寄贈されました。

本解説は、 東山道之氏と前田弥氏によって作成されました (2020.viii) |

|

| |

| |

345館庭

館の裏手に立派な庭がありました。私はセミの鳴き声を聞きたくて出てみました。

鳴き声は他地域と随分違っていました。が、誰も興味を満ちませんね。(笑)

しっかりと植木屋が入ってしっかりと剪定整備されていました。

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |