| 2022.06.19-1士別市博物館44 |

|

|

| |

| |

| 目次 |

はじめに

10外観

20入口展示

21士別俯瞰図

22博物館紹介

23館内全景

30朔北の大河「天塩川」

100考古展示

101年表

103士別の開拓前史

110旧石器時代

111北海道に人が住み始めた頃

113石器の使い方

114石器のつくり方

115天塩川流域の遺跡

|

200縄文時代

201多寄遺跡

上士別遺跡

211磨製石斧

220黒曜石の打製石器

240多寄遺跡出土資料

241土器

243円筒土器

250上士別遺跡出土資料

251土器片

253石器 |

300続縄文・オホーツク・擦文文化

301続縄文時代

オホーツク文化

擦文文化

オホーツク文化

と擦文文化のその後

310擦文土器片

400アイヌ文化期

401士別周辺のアイヌ語地名

403松浦武四郎

404シベツアイヌの生活

420天塩日誌

430日曜工芸品

500江戸・明治

501丸木舟 チプ

植民地選定調査

503上中流域の舟運

天塩川の洪水の歴史

600天塩川の治水の歴史

天塩川の水利用 |

700士別の自然

702士別市の概要

703天塩川上流域の自然

704士別の大地の成り立ち

705北国の自然と生き物

706士別自然観察マップ

707士別の地質の特色

付加体

800公会堂展示館

801ゆかりの著名人

803石灰岩の産出地

湖南植物化石群

古代の森林

古代の河川の地層

805士別地域の俯瞰

|

|

| |

はじめに

|

北海道にはよく似た地名や発音が同じ地名がいくつもあります。しべつと読む地名には、標津と士別があります。

うっかり聞き間違えると、大変なことになります。最近では、北海道の放送関係者がこの二つの地名を区別するために、

士別市を「サムライしべつ」と言い換えるようになっています。

わたしも音更町で同音異場所の地名を聞いてビックリしたことがあります。

さて、北海道も内陸に入ってきたわけです。内陸のドライブは直線走行の海岸線よりも恐怖でした。

私は、苫前町から天塩山地を越え、有名な朱鞠内湖を巡って士別市に入りました。

人家の無い朱鞠内湖の傍を通って有人地域に出たとたん、走る私の前に巨大な茶色のかたまりが飛び出して来ました。

人家の前にいたのはエゾシカの成体で、じっとしていたので認識できずそのまま通過する所が、車が通り過ぎる直前に急に飛び出しました。

瞬時に急ブレーキを踏みましたが、なんとか車前方への衝突は避けられました。後続車がいたのですが、そちらも急ブレーキで後方衝突も避けられました。

もし、前方衝突で鹿と衝突していたら、車のフロントは大破していたでしょう。奈良の鹿より大きいのです。頭の高さは車とほぼ同じで、胴体も桁違いに大きくたくましい。

後続車のブレーキが遅れていたら車後部はペシャンコでした。

いずれにしても旅行は中止。運悪ければ、入院、死亡。生きてても、事故処理に廃車の処理なんぞで、泣きを見るところでした。

北海道は山岳地帯でも道路は広く、高速運転向きにカーブの半径も大きく、うっかり速度超過することがあります。更に、不慣れな本州ナンバーの車は、なめられて、車間を十分にあけられていなかったりすると、追突事故になります。

まぁ、この場合は、わたしには、直前で鹿が飛び出したのですが、後続車には、その様子が狭い視野でとらえられ、同時に急ブレーキに至って難は避けられたのでしょう。まあ、幸いでした。

以前も書きましたが、北海道を走っていると、エゾシカの衝突死体をよく見かけます。トラックなどの頑丈な車の前に躍り出て轢死したのですが、本州の人のわたしなら、なんてもったいない。持って帰って、、、、、、と思ってしまいます。バカなことを書きました。(笑) |

|

10外観

|

20入口展示 |

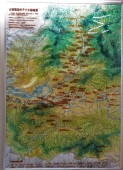

21士別俯瞰図

|

|

苫前・羽幌・初山別

幌加内・朱鞠内湖

|

遠別・天塩・稚内・猿払

名寄・美深・音威子府

|

|

|

|

和寒・剣淵・士別 |

天塩川 |

士別市 |

|

22博物館紹介

|

士別市立博物館へようこそ!!

当館は、「士別地域の歴史・自然・芸術文化」について扱っている地域の総合博物館です。

1981 (昭和56)年に士別開拓80周年記念事業として建てられ、「ふるさと士別、天塩川流域の自然と文化、北方圏」をテーマに掲げた博物館がオープンしました。

1989 (平成元)年には、隣接した場所に展示館として公会堂を復元し、文化、芸術展示を充実させました。

2011 (平成23)には、常設展示の一部について「天塩川流域の自然と歴史」)をテーマにリニューアルし、

明るい雰囲気の内装や触れる展示を取り入れるなど、親しみやすい展示となりました。

資料の収集、保管活動や調査研究活動などで得られた成果は、講座や出前講座などの教育普及活動を通じて積極的に発信しています。

また、当館独自の制度に「特別学芸員制度」があり、地域の専門的人材の協力を得ながら、活動する体制を整えています。

地域に根ざした博物館を目指して、地元の様々な資料や情報が集積する拠点として、日々活動を進めています。 |

|

| 23館内全景

|

| |

30朔北の大河「天塩川」 流域面積5,590㎢ 256km流路延長

天塩川は、信濃川、利根川、石狩川に次ぐ日本有数の大河です。

豊かな流れは、流域のおよそ8.6万人の人々の暮らしや、農林水産加工業、酪農などの産業を支えています。

|

天塩川は、美しい自然に抱かれた、日本最北の大河です。

天塩川は、北海道北部に位置し、その源源を北見山地の天塩岳(1558m)に発しています。

深い山間を西北に流れ、剣淵川、名寄川など、大小様々な支流を合わせ、日本海へと

注ぎます。その大いなる流れは「朔北の大河」と呼ばれ、北の大地に豊かな恵みをもたらし、北海道北部における社会、経済、文化の基盤形成、農林水産業を始めとした産業の発達、都市の成長を支えています。流域は33市8町1村からなり、およそ8.6万人が大河と共に暮らしています。 |

朔北の大河「天塩川」 |

北海道命名の地

松浦武四郎葉この地でアイヌの長老の話を聞き「蝦夷」を「北加伊道」と命名することを考えました。 |

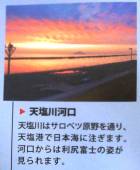

天塩川河口

天塩川はサロベツ原野を通り、天塩港で日本海に注ぎます。

河口からは利尻富士の姿が見られます。 |

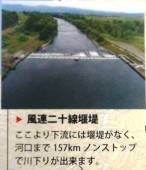

風連二十線堰堤

ここより下流には堰堤がなく、157kmノンストップで川下りができます。 |

天塩川

|

上流のようす

天塩岳から名寄盆地に至る上流部は、豊かな森林に恵まれた山間部から岩尾内ダムを経て、流域の中心都市、名寄市・士別市へと流れる急流河川です |

中流のようす

山間部を流れる中流部は河畔林が多い。

名寄盆地は稲作北限地域です。 |

下流の様子

下流域天塩平野は蛇行が多く、畑作や酪農地域である。河口部ではサケ・マスとシジミ漁が盛んである。 |

天塩川は 美しい自然に抱かれた、日本最北の大河です |

|

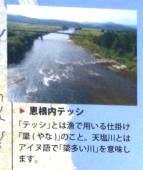

恩根内テッシ

「テッシ」=「簗」川漁の仕掛けのこと。

天塩川とはアイヌ語で「簗多い川」テッシ多い川 |

知恵文沼

天塩川から切り離された三日月湖。赤い体をした貴重種「ヒブナ」の里として知られています。 |

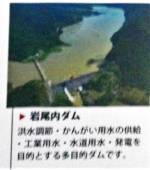

岩尾内ダム

洪水調整・灌漑用水の供給・工業用水・発電を目的とする多目的ダム |

|

朔北の大河天塩川

北流する川はあまり見たことがありません。最上川、信濃川でしょうか。

黄河は北流することで河川凍結が起こり、上流部が解けても中流の北流部が氷結しているので大量の氷が詰まり、よって河川水が氾濫する。

天塩川もかつては南の上流から流れて来た氷が詰まり、氾濫が起こったり、雪解け水が一機に流れ込んで被害が出ていたようです。 |

| |

100考古展示

|

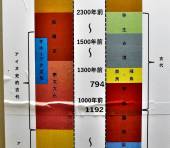

101年表

旧石器~弥生時代

旧石器:13万~1.2万年前

縄文:1.2万~2300年前

続縄文:2300~1000年前 |

|

続縄文~擦文時代

続縄文:2300~1000年前

オホーツク文化:1500~1200年前

擦文時代:1400~800年前 |

|

続縄文~近代

|

アイヌ史的古代:

古墳時代~鎌倉時代後期

1700~800年前

アイヌ史的中世:

鎌倉後期~戦国末期

800年前~400年前

アイヌ史的近世:

江戸時代

400~150年前

アイヌ史的近代:

明治以降

150~ |

|

103士別の開拓前史

|

士別の歴史は、1899(明治32)年に屯田兵が入地して開拓が始まり、独自の歩みをしますが、それ以前は北海道の歴史と同じです。

北海道の歴史は、本州の時代区分とは違っています。古い時代(旧石器、縄文)と新しい時代(明治、大正、昭和、平成、令和)は、ほぼ同じ区分ですが、日本史の弥生時代時ら、江戸時代にかけては、大きく異なります。

これは、北海道が日本列島の中央部と離れていたために、独自の歩みをしていたためです。 |

士別の開拓前史

|

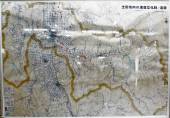

士別市埋蔵文化財包含地詳細データ

|

|

|

市内の埋蔵文化財と遺跡 |

集中域

|

|

110旧石器時代

|

111旧石器時代 (約3万年前~約1万年前まで)

北海道に人が住み始めたのはいつごろでしょうか?

|

今までに見つかった人の手が加えられた、最も古い遺物は、ナイフ型石器で2万1000年前と考えられています。

この頃は、最後の氷河期(ヴェルム氷河期)の頃です。

その頃の海は、寒さのために蒸発した海の水が雨にならないで雪となって、高山や北極地域に降り積もり氷河となっていたため、

海面が今よりも100m以上も低くなっていました。

そのため間宮海峡・宗谷海峡が陸地となっていて、シベリア大陸や中国大陸からマンモス象・ナウマン象、ヘラジカ、熊、オオカミなどの

動物が寒さから逃れるために南に移動してきました。人も、その頃は主食が肉だったので、その動物を追ってやってきたのでしょう。

こうして北海道に最初に人が住み始め、狩猟道具に黒曜石などの石を割って作った打製石器を使っていました。

それでこの時代を旧石器時代、または土器が作られていなかったので、先土器時代と呼んでいます。

約1万年前頃から気候が暖かくなり、海の水が増え始めると津軽海峡ができ、さらに宗谷海峡ができて、現在のような島になりました。

気候の変動に対応できない動物たちは姿を消しましたが、ナキウサギのような小動物やアサヒヒョウモンなどの昆虫が高山に生き延びました。

士別では多寄町日向で旧石器時代のものと思われる石器が見つかっています。 |

|

113

|

今から2万数千年前(旧石器時代)は、とっても寒い時代だったんだ。食べることのできる植物も

少なかったったんだろうね。だから人間は狩りをして食料を手に入れていたんだ。動物はえさを求めて移動

するから人間もその動物を追って移動して生活していたようです。その生活で使う道具が黒曜石で作られていました。 |

大きいものは大きいもので、小さいものは小さいもので

ツタなどで石器を木柄に縛り付けた(革紐だろ)

有舌尖頭器

槍先や弓矢に使用

ウサギ・魚・鳥用

尖頭器

刺すための道具

ヤリの先に使われた

30cmを越えるものも

ある。

シカ・バイソン用

つかまえる動物の大きさで使い分けられた |

|

よく切れます

削器

削ったり切ったりするための道具

手元を動物の皮などで握り、捕まえた動物を解体する時などに使用していたよう。

下写真は

小さめの調理用ナイフ

|

|

テント・服

動物の川で作られていたようじゃ

掻器 (皮なめし)

なめすための道具

つかまえた動物の皮を

剥いだり、皮や油を剥がし取ったりするのに

使われていたようです。これはシカの皮で

作った服を再現したものです。 |

|

ひもを通したり、むすびつけたり...

生活するのに穴ってけっこう必要かも...

木、布(皮じゃないの)

錐形石器 (キリ)

穴をあけるための道具

狩りの道具や生活用品を作るのに、キリとし

て使用していました |

|

彫器 (彫刻刀)

木材をけずるための道具

木のような固いものでも削れちゃうんですね. |

|

木の棒に溝を付けて埋め込んでいます

細石刃 (ヤリ)

石器とその他のものを組み合わせた道具

使って古くなった細石刃は カミソリの刃のように交換して使っていました。

この資料は遠軽町埋蔵文化財センター資料を使わせてもらっています。 |

|

|

114

|

石器の作り方

黒曜石はガラスのような石なので割れやすく、加工がしやすかったのです。

「作り方」

1、たたき石でたたいて割っておおよその形を作ります。

2、鹿の角で細かな仕上げをします。鹿の角って結構固いんですよ。

丸石:敲き石、長細い:鹿角、完成した尖頭器 |

|

たたき石って?

石器を作るときに使う固い石なんだけれど、片手で握れるくらいの大きさだよ。

もちやすいように丸みのある石だよ。

今でいうなら「ハンマー」のような役割なんだけれど、遺跡からはあまり見つからないらしい。

みんな石器を作るのには使い慣れたハンマーが一番だったらしく、常に持ち歩いていたと考えられるんだ。

だから遺跡には残されていないんだよ。 |

|

こんなところにも 黒曜石が.....

黒曜石はどこでも見られる石ではありません。別の近くでは「名寄市」で見つけることができます。 世界ではどんなところで黒曜石は使われているでしょうか。

○古代エジプトではミイラを作るときに黒曜石が使われました。

○イースター島のモアイの瞳にも黒曜石が使われたという説もあります。 |

|

現代も身近で使われている黒曜石

黒曜石は昔の道具ではありません。 今も使われているんですよ。

1.黒曜石を焼いて粉にして断熱材にしています。

2.黒曜石を細かく砕いて園芸用の砂にしています。パーライトという言葉聞いたことあるかな?

3.海外では眼科や神経科の手術のメスやカミソリとして使われることがあります。 |

|

115天塩川流域の遺跡

|

天塩川流域には、多くの考古学的遺跡が点在しており、遺跡から、縄文文化、擦文文化、オホーツク文化、アイヌ文化の特徴を示した異物が出土しております。

太古の昔から、人々は、天塩川の豊かな自然の恩恵を受けながら生活していたことがわかります。 |

|

| |

200縄文時代 (約1万2000年前から約2300年前まで)

|

縄文時代

北海道で土器が使われるようになったのはいつ頃からでしょうか?

約1万2千年前くらいになると、気候がさらに暖かくなり、氷河が解けて海水面が高まり、北海道は、現在の海岸線になりました。マンモスのような大きな動物はなくなり、現在とあまり変わらない動植物が生息していました。

ひとは、それまでになかった縄目の文様をつけて粘土を焼いた土器を使い始めました。 北海道で最古の土器は、帯広市にある「大正3遺跡」から出土しています。これは1万3千年前ころのもので、縄文時代草創期の特徴をもち、本州から渡ってきた人々がもたらしたと考えられています。

土器を使うことで、食べ物の煮炊きや貯蔵が容易にできるようになりました。さらに弓矢、丸木舟などを使って狩りや漁をしたり、木の実などを採ってくらしていました。

士別には、47カ所の遺跡が登録されていますが、発掘調査が行なわれて調査報告書が残されているのは、多寄遺跡と上士別遺跡の2カ所だけです。

縄文時代は、その後、最も暖かくなったのが6千年前ころで食糧資源が豊かになり、生活は安定し、人口も増えました。 しかし、4千年前ころから気候が寒くなり、生活は厳しくなったようです。 |

|

201

|

多寄遺跡 士別市多寄町 縄文前期

多寄遺跡の西側には、天塩川の氾濫によって運ばれた土砂が堆積してできた平地が広がっています。遺跡は天塩川が氾濫しても大丈夫な5mほど高くなった河岸段丘の上にあります。

発掘調査では、遺構などは見つかりませんでした。

遺物には、「押型文平底土器」や「櫛目文」などの土器片が約100点、石刃や掻器などの石器150点が見つかりました。

同じような土器や石器が名寄や旭川で見つかっていて、縄文時代前期のものと考えられています。

縄文時代の押型文土器は、多寄式土器の標式遺跡となった。多寄式土器は平底で円筒の器形をもつ。

ほかにも刺突文を有するシュブノツナイ式土器や、無文で口縁に凸帯を巡らす網走式土器の断片が出土した。 |

|

多寄遺跡 |

|

上士別遺跡 縄文前期 約6000年前

上士別遺跡の東側には天塩川とその支流の金川があり、その氾濫によって運ばれた土砂が堆積してできた平地が広がっています。

遺跡は西側に山を背にして東南に広がる10mほど高くなった河岸段丘にあります。

発掘調査の結果、柱穴、炉跡、貯蔵穴などの遺構が見つかりました。柱穴は穏やかな斜面に楕円形に掘ってあり、5つの構造物があったことがわかります。遺物は多数の石器とわずかな土器片が見つかりました。

土器片は底が尖った尖底深鉢形の一部と見られるもので、多量の植物繊維を含んでいます。

石器は石鏃、石槍、掻器、石匙、石錐などが見つかりました。

この遺跡に住んでいた人たちは、構造物が竪穴式ではないことや、炉跡や貯蔵穴が屋外にあることなどから越冬していたとは考えにくく、夏場の狩りの時期だけ住んでいたのではと思われます。

1978 (昭和53)年に士別市文化財として指定されました。

士別には47ヵ所の遺跡が登録されていますが、発掘調査が行われて調査報告書が残されているのは、上記2カ所だけです。 |

上士別遺跡

柱穴群 |

遺跡 |

|

上士別遺跡

上士別遺跡は、縄文時代前期 (約6千年前) の遺跡である。

発掘調査は1971年(昭和46年)から4ヵ年にわたって行われ、その結果は次のようなものであった。

発掘された遺構は、地上平地式の建物で、その1軒は東西にやや長い5×4mの楕円形をしており、中央に2本、周囲17本の柱で構成され、柱の角度から高さ約4メートルの円錐形の建物と想像される。

地上平地式の建物は夏の期間だけのものと思われ、 冬は半地下式の縦穴式が一般的と考えられるので、 この遺跡の人々は冬には暖かい地方へ移動していったと思われる。

東向きの斜面・湧水・クルミの群生、そして天塩川合流点の豊富な水産資源と生活には事欠かない条件を備えたこの場所も、冬の寒さだけではどうにもならなかったようだ。

この遺跡から出てきた遺物は、石器と土器で、石器には石鏃・石槍・掻器・石斧・石杵(北海道式石冠) などで、土器はとんがりの繊維入りのもので、単純な斜めの文様が付いていた。

なお、詳しくは士別市教育委員会 (1975年) で発行した「上士別遺跡」を 参照して下さい。

士別市教育委員会 |

|

上士別遺跡について

この遺跡の調査結果、次のようなことが推測されます。

1.遺物包含層は20cm前後で、傾斜地ではあったが第1層によって、よく保護された。

2.当時の生活面は第3層の直上にあったと思われる。もし第2層黒色腐植土層であったとしても、ごくわずか堆積した頃であったと思われる。

3.以降のうち、掘り込まれたものは、全て第3層を掘り込んで構築されている。

4.平地式住居址4基が発見された。

○○○(プラン)は楕円形 床は傾斜 柱穴は17~19個

炉・穴(ピット)は屋内にはない 上家構造は円錐形と思われる。

5.平地式貼り床住居跡があった。

平面形は楕円形 床は水平に造られる 知友王部は若干くぼむ

柱穴は細く50個程度、溝がある。炉・穴は屋内にはない。

上屋構造は円錐形と思われる。

6.自然石を配置した竪穴式仕事場があった。

7.礫を配置した平地式仕事場があった。

8.片屋〇を付けたと思われる貯蔵穴や皿形貯蔵穴が屋外から出ている。

9.土盛り(マウンド)があった。

10.屋外に地山を利用した焚口関〇の炉穴が2基あった。

11.出土した土器は、縄文文化期に位置づけられる。

胎土には多量の○○○○○を認めることができる。

器形は○○○○状を呈する。

口縁部は〇立する。

頸部は、砲弾状と○○状○○を呈する。2つの形が存在すると思われる。

士別市教育委員会 |

|

| |

| 210 |

211磨製石斧 縄文時代 士別市内出土

|

磨製石斧

士別市内採取 |

|

石皿と磨石 |

|

|

|

石斧復元

柄が細すぎる |

石材不明

緑色凝灰岩か |

|

|

|

|

220黒曜石の打製石器 縄文前期 士別市上士別遺跡 |

221

|

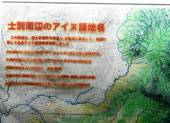

|

黒曜石原石 |

左:エンドスクレイパー

右:サイドスクレイパー

|

|

掻器 |

|

| 223黒曜石の打製石器

|

240多寄遺跡出土資料 縄文~擦文時代 |

| 241土器

|

| 243円筒土器 (多寄式土器)

|

250上士別遺跡出土資料 約6000年前 縄文前期終末期

|

縄文時代前期(推定7,000年前)の住居址。平地式住居址4基、平地式貼床住居址1基、仕事場や炉穴などが出土。

住居が竪穴式でなく炉跡や貯蔵穴が屋外にあることなどから、越冬生活はしにくく、夏場の狩猟時期だけ居住していたものと推定される。

また、周囲から土器、石器が数多く出土した。引用 |

|

このほかにも、 多寄町で発掘された多寄遺跡は、 縄文時代の遺跡で、 押型文土器が発掘されています。引用 |

|

251土器片

土器型式不明。中野式、加茂川式(胆振・日高・石狩低地帯に分布した縄文時代前期の土器。静内中野式土器の一種)あたりでしょうか。

|

253石器

石器 |

剥片 |

尖頭器 |

石鏃 |

|

つまみ付きナイフ |

磨製石斧 |

敲石・磨石 |

|

|

|

|

|

| |

| |

300続縄文・オホーツク・擦文文化

|

|

上士別遺跡

|

上士別遺跡1号住居跡

士別市上士別遺跡(前期)

|

|

|

301

|

続縄文時代 約2300年前~7世紀頃まで

本州とは違い米作りが伝わらなかったので、北海道には弥生時代がありません。北海道には約2300年前頃から引き続き縄文文化と同じ文様のついた時を使う分から進化していました。

続縄文時代の初めの頃は、人の生活は縄文時代とほとんど変わらず狩猟・漁労・採集によるものでした。土器は縄目文様を残したもので、北海道の南西部と北東は異なる文化が広がっていました。

南西部には道南の恵山(函館市)から名付けられた「恵山式土器」を用いた人々がいて、「恵山文化」と呼ばれ、弥生文化の影響を受けました。

道央部は「後北式土器」と呼ばれる、河川の漁労を正義用として文化が栄えました。

北東部は、サハリンや千島列島の文化の影響を受けて、海の漁労を生業としていました。

続縄文文化後半には、北海道全域に「後北式土器」が広がりました。模様は横走する隆起線と爪形の刺突文、帯状縄文で構成されています。 |

続縄文~オホーツク文化

|

続縄文時代

|

|

オホーツク文化 5世紀~13世紀

続縄文文化の終わり頃、「オホーツク文化」がサハリン(樺太)から、北海道のオホーツク海沿岸、千島列島に広がりました。また、同じ頃「続縄文文化」に続き、本州文化の影響を受けた北海道特有の「擦文文化」が成立します。この頃は、南北からの人や物の行き来が盛んになり、のちのアイヌ文化につながるものが現れてきます。

5世紀になると、それまで北海道に住んでいた人々の文化とは、大きく異なる文化を持った人々が、サハリン(樺太)から、北海道のオホーツク海沿岸にやってきました。この人々の文化を「オホーツク文化」と呼んでいます。

このオホーツク文化は、日本海沿岸にも広がり、最も南では道南の奥尻島にも遺跡が知られています。

しかし、オホーツク文化の遺跡は、オホーツク海の沿岸部にあり、内陸部からは見つかっていません。

また、この文化の人たちは「海洋の民」とも呼ばれています。

オホーツク文化の人々は、漁労を行い、クジラやアザラシなどの海獣を捕り、犬や豚を飼い、大陸や本州との交易を行っていました。

また、人々は海岸近くに集落をつくりました。住居は地面を五角形あるいは六角形に掘り下げた、竪穴住居に住み、中には、長さが10メートルを超す大型のものもあります。こうした大型住居には15人以上もの人が共同で生活していたと考えられています。 |

オホーツク文化 |

|

|

擦文文化 7世紀から13世紀

本州の文化の影響を受け、それまで使われていた縄文のついた土器と石器が見られなくなり、本州の土師器に似た土器や鉄器が使われ始めます。

土器の表面には、滑らかに仕上げるために、幅1cmほどの木のヘラで擦った跡が残っています。

この文化を「擦文文化」と呼び、7~13世紀頃まで続きました。擦文文化の人々は、同じ時期に本州にも見られるようなカマド付きの四角い竪穴住居で暮らしました。

8世紀になると、人々は河口近くに集落を作り、サケやマス、野生動物を獲り、アワやキビ、オオムギなどの栽培をしていました。 |

擦文文化 |

|

|

オホーツク文化と擦文文化のその後

オホーツク文化(5~8世紀)と擦文文化(7~13世紀)は、北海道で8~9世紀頃に出会いました。

オホーツク文化が終わり、10世紀になると、オホーツク文化と擦文文化の両方の特徴を持った土器が作られるようになります。

このような土器を「トビニタイ土器」と呼んでいます。

また、住居も両文化の特徴を持つようになります。

遺跡は海岸だけでなく、擦文文化と同じように、内陸の河川沿いにも見られるようになります。これは、この地域のオホーツク文化の人々が、擦文文化に近い生活に移り変わっていったことを示しています。その後のアイヌ文化には、このオホーツク文化と擦文文化の両方の要素が受け継がれています。

一方、南から中央政権が北上し、「エミシ」と呼ばれた東北の有力豪族が中央政権に組み込まれていきます。

12世紀頃には奥州藤原氏を始め、東北の豪族が平泉文化を花開かせました。

13・14世紀になると道南には和人が住みつくようになりました。また、陶器や鉄鍋などが北海道に広がり、土器が作られなくなります。

住居は、竪穴住居から平地住居にかわり、またカマドから炉に変わります。擦文文化はアイヌ文化へと変わっていったのです。

中世から近世にかけて、北海道は「蝦夷島」や「蝦夷地」と呼ばれていました。蝦夷とは擦文文化を経て、アイヌ文化をになった人々を指しています。また和人が住む道南には日本最北の藩、松前藩が誕生しました。アイヌと和人は盛んに交易を行い、中国の陶磁器や銅銭が北海道へ、逆に北海道の昆布や鮭が本州へと運ばれました。交易の拠点となったのは、豪族安東氏が「蝦夷管領」として、支配する津軽半島の十三湊でした。

この頃道南地方には、和人の十数の館(たて)があったことが知られています。館主同士の争いやコシャマインの戦いを経て、勢力を握ったのは、蠣崎氏のちの松前氏です。

16世紀にはアイヌと和人の交易の拠点は松前へと移りましたが、アイヌは本州へ行き自由に交易を行うなど、対等の交易を行っていました。 |

オホーツク文化と擦文文化その後

|

|

|

310擦文土器片

|

| |

400アイヌ文化期

|

| |

401士別周辺のアイヌ語地名

士別周辺のアイヌ語地名

|

|

|

403

|

松浦武四郎 文政元年(1818)生まれ、明治22年(1888)没

出身地:伊勢国一志郡須川村(三重県一志郡三雲町小野江から松阪市小野江町となる)

・28歳から42歳の青壮年期に蝦夷地を六度にわたって踏査し、詳細な内陸地図(東西蝦夷山川取調図)を完成。

・松浦武四郎は自伝に(「ロシアより樺太の境界の事を申来たりしが故、彼地の事を委しくなしたる者は無かと御尋にて、我が殊の外官より探されし由なりけり」と書いていますが、当時、松浦武四郎こそが、蝦夷地に最も詳しい人物でした。

・彼は幕府の蝦夷地調査係として雇われ、1856年以後、三度、彼にして四・五・六度目の調査を行いました。(5回目に天塩川を調査)

・1869年(明治2年)を、蝦夷地開拓御用係を仰せつかる。「蝦夷地道名国名郡名之儀申上候書付」によって「北海道の名付け親」と言われるようになりました。

・武四郎が提出した道名案は、「日高見道」「北加伊道」「海北道」「海島道」「東北道」「千島道」の六案で、「北加伊道」の加伊は、アイヌの人たちのことで、北にあるアイヌの国を指しています。しかし、加伊は海に置き換えられ「北海道」と決まりました。

また国郡名案は、11国86郡が採用されましたが、彼は六ヶ月間の短さで開拓判官を辞任にしています。

また、彼の著作である「丁巳東西蝦夷山川地理取調日誌」「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」「近世蝦夷人物誌」は発禁となっていました。 |

|

武四郎の天塩川踏査

1857年(安政4)に道案内のアイヌの人たちと共に丸木舟に乗り、天塩から川筋に沿いに遡上し、流れ込む川や崖、目印の山などにつけられたアイヌ語地名やその言われを、手控え(野帳)に聞き書きします。ア

イヌの人たちの話と武四郎が感動したことを手控えの文章と略地図を元に、報告書風にまとめた「天之穂(てしお)日誌」と江戸において出版した「天塩日誌」が記録として残されました。 |

|

天塩日誌の世界

天塩日誌は武四郎が1862年(文久2)に江戸(東京)で出版した木版の紀行本で、アイヌの風俗も挿絵と一緒に紹介されています。

実際の踏査記録とは、日程や行程に少し違いがありますが、これは、当時の江戸の人たちに、蝦夷地の奥を理解してもらおうと

読み物風に編集したためで、文章では伝聞の部分は書き分けています。

天塩川で見た天塩アイヌの風俗は、五弦琴や木皮のゆりかごなど、樺太方面の影響が見られるのが印象深かったようです。

音威子府では、アイヌの人たちの古い呼び名を「カイ」と聞かされています。この呼び名のは後に武四郎が蝦夷地の新しい名前を提案したうちの「北加伊道」のヒントとなり、今日の「北海道」の名称につながりました |

|

404シベツアイヌの生活

|

シベツのアイヌたち

松浦武四郎の記録によると、シベツには5つの地域にアイヌのコタン(集落)が存在し、55人ものアイヌの人々が生活していました。

コタンの生活の中では、独り身の者や、病気のアイヌなどが生活しており、そうしたアイヌたちは、そのアイヌのコミュニティーの中で、助け合うと言う習慣がありました。

シベツのウツ(現在の下北大橋付近)で生活していた。アチユウテシと言うアイヌは、足に病を患っていたため、同じコタンで生活していたチヒユリカと、トシユイシユフと言うアイヌに助けられて生活していました。こうした助け合いをアイヌ語でウレシパと言い、苦しんでいる人がいたら、互いに助け合って生活を営んでいました。

シベツの総乙名ニシパコロ (読み:そうおってな、意味:アイヌ社会の村長)

シベツのリイチャニ(元北町付近)にはニシパコロと言う地域のリーダー的なアイヌおり、武四郎が士別を訪れた際の道案内役をしています。

ニシパコロは3人の家族がいて、母、妻、娘の4人で生活していました。しかし家主であるニシパコロが浜での雇いにとられてしまったため、残った3人はフウレベツ(現風連町)に行き、生活をしていました。

武四郎の記録を見るとニシパコロは熊捕りの名人であったらしく、安政4年(1857)の春には大人の熊2匹と子供の熊1匹を捕獲しています。

このクマをどのような理由で捕獲したのか分かりませんが、和人との交易、もしくはイオマンテ(熊送り)のためだったのかもしれません。 |

シベツアイヌの生活 |

シベツのアイヌたち

|

シベツの総乙名

ニシパコロ |

|

|

|

|

記念写真

1913年(大正2)、天塩川と剣淵川の合流地点付近で撮影されたもので写っている人物は、 ニシハコロの縁者、 金井荒次郎氏、 金井勇氏です。

人物のまわりにはクマオリ、イナウ、ヌサ、ササ葺きヨシ葺きの小屋が確認できます。

武四郎の記述どおり士別にアイヌがいたことを証明する写真といえるでしょう。 |

|

420天塩日誌

|

天塩(天之穂)日誌

天塩川筋を記録した「天塩日誌」は、木版本として1862年(文久2年)江戸で刊行されました。世間の人々に蝦夷地を知ってもらうために、普及用に自費出版したものです。(以下「紀行」と略)。その元になった記録は、爆幕府に提出した「東西蝦夷山川地理取調日誌」(全85巻)の一部です。(以下「日誌」と略)

「紀行」は、読み物としての色彩が強く、アイヌの風俗は挿絵などとともによく描かれています。

「日誌」は、記録を中心に、アイヌの人々の惨状や地名等が詳しく記されています。 |

|

430

|

マキリの鞘

マキリとはアイヌが用いる短刀のことで、 男女共に腰から緒で提 げていた。 女性用の短刀は普通のマキリの三分の二ほどの小刀で、メ ノコマキリと言う。

マキリは狩猟時や木彫り、裁縫、炊事等様々なことに使用される。

ムックリ

アイヌの楽器の一つで、口琴、 口琵琶とも呼ばれる。糸を引くと中 央の弁が振動して音が出る。 口に当てて共鳴させ、口の開閉や舌の動 き、呼吸、糸を引く強さなどで音色を変えることができる。 それによ り、アイヌの思いや自然の音、 生物の鳴き声など、様々なものを表現 し奏でる。

イナウ

アイヌの神事に用いる木製の幣束。 カムイへの供物であったり、カ ムイの依代であったり、 イナウ自体がカムイであったりと様々な役割 を持つ。 また、 アイヌの祈りの言葉をカムイへ伝え、足りない言葉が あればそれを補い伝える役目を果たしている。

ヘペレアイ (花矢・子熊の矢)

イオマンテ (イヨマンテ 熊送り) で使用する矢, 子熊に放ち、 土産として持たせる。 |

|

マキリの鞘 |

ムックリ |

イクパスイ(捧酒箸)

イタヤ

|

サパウンペ

男用礼冠

シナ皮・ミズキ・クルミ |

イナウ

|

イナウ

|

ペペレアイ

(花矢・子熊の矢) |

|

弓

|

トンコリ弦楽器

タモ・アザラシ皮 |

トシウケリ(わらじ)

ブドウツル |

鮭皮靴 |

ラッチャコ(燈明台)

|

アットゥシ |

|

|

|

|

| |

| |

500江戸・明治

|

501

|

丸木舟 チプ(我ら乗るもの)

丸木舟はアイヌにとって欠かせない生活必需品であり、交通機関として利用される一方、漁猟や狩猟の獲物の運搬にも使用した。自然・地理的条件によって各種の船を生み出し、その用途に合わせて改良していった。

舟の形式によって丸木舟・板船・木皮舟に区分される。

製作は、一般に船木選定後、山の神・木の神などに作業の安全と守護を賜る「カムイノミの儀式」が行われ、皮剥ぎ後、想定する舟の長さに両端を切断し、年齢の密部を舟底として堀込にかかり、舟首と舟尾の整形を行い、最後に船底を仕上げた。

鉄器の導入導入によって既にチョンナやマサカリなどの舟掘道具が存在していたらしく、また、アイヌの伝説によると、くまげらは舟を掘る鳥の神(チップタッチ・カップカムイ)として神聖化されていた。

展示丸木舟全長640cm材質カツラ

最大幅 60cm 最大高さ 46cm 製作年1980年9月 |

|

植民地選定のための調査

1888(明治21)年~1889(明治22)年

北海道庁の命令により、道内に移住してくる人たちが入地できる土地を選定するために

内田 葉 (北海道庁5等技師) 柳本通義(北海道庁技師試補) その他が調査しました。

天塩川沿岸には、1888年から翌年にかけて入り、

丸木舟で天塩川を遡り、各原野の地理、通り、各原野の地理 地形、面積、気候、植物などを調べ、

その結果は地図を添えて1892 (明治24)年 「北海道民地報文」として報告されました。 |

植民地選定の調査 |

|

士別市原野開拓 |

わかってはいたものの、クマザサが生え込んだ原野を切り開いて通り、

杭を打って文字を書き、原生林に分け入って測量した人々。凄いね。 |

天塩原野植民地尖底概図

|

天塩川流域立体地図 |

ヒグマに襲われる危険を犯して作った地図、左端ですね。 |

|

503

|

上中流域の舟運

1901年(明治34年) 粟津源治郎が、 士別に天塩川合同運漕店を開業しました。 1904年(明治37年) に名寄まで鉄道が開通すると拠点を名寄に移し、流域の舟運を担いました。

名寄から美深町恩根内までが主な航路で、天塩川河口まで航行するのは稀でした。名寄以北に移住する開拓者と荷物を運ぶとともに食糧・生活用品 農産物の輸送にも重要な交通手段となっていました。

その後、 1910年(明治43年)から開始された名寄以北の鉄道工事に伴い、工事資材、食糧などの運搬のために盛んに利用されました。この流域で使用された舟は、下流で使われていた長門船よりも一回り小さいものでした。

渡船

天塩川には、 開拓初期、 橋の建設がなかなか進まず、 流域沿いの開拓地の拡大に伴い、多くの渡船場が設けられました。 道路と道路をつなぐ、または集落間の往来、物資輸送など大切な役割を果たしてきました。

大正から昭和にかけて木製の架橋が進むにつれて渡船も姿を消していきましたが、一部の地域では昭和40年代まで存続していたものもありました。

士別橋架設のための仮橋

1912(大正元)年に木製の士別橋が架設された。

写真には、左側に仮設の橋があり、右側に大内渡船場と舟が停泊している。

渡船場は、開拓者が 1900 (明治33)年に名寄まで道路が開設されると入植するのに利用した。

鉄道施設橋脚工事 写真の左側

1901 (明治34)年から土別~名寄間の工事が始まった。

1903(明治36)年に名寄まで開通した。

それまでの物資輸送は士別から天塩川の舟運に依存していた。 船着場は○○川旧観月橋のほとりにあった。

大内渡船場

(1899)明治32年から営業

大内勇記 1898(明治31年5月に士別へ入地

1899(明治2)年7月の士別屯田兵が陸路により苅分道をぬって入地の際には、大内ら数人によりイタドリで作った歓迎のアーチを設け、

歓迎の万歳を叫びながら出迎えた。 |

上中流域の舟運

渡船

|

士別橋架設のための仮橋

|

鉄道施設橋脚工事 写真の左側

|

大内渡船場 |

|

|

|

天塩川の洪水の歴史

天塩川は、湾曲し蛇行していることと、流域には山地が多いため、度々、 大きな氾濫を繰り返してきました。

春先の融雪洪水とともに、 梅雨の終わりの7月初旬、 寒冷前線が発生する7月下旬、 寒冷前線が南下する8月初旬の集中豪雨が主たる原因となっています。

明治30年代以降、開拓が内陸部まで進むとともに、その被害も甚大になってきました。 その後、本格的な治水事業が開始されるのは、昭和の時代になってからのことです。 |

天塩川の洪水の歴史 |

1901年(明治34)

天塩川洪水 |

丸木舟

|

|

|

|

|

600天塩川の治水の歴史

|

天塩川の治水に関しては、大正時代から計画は練られていたものの、 主な工事は、 流木等の除去を目的とした工事程度でした。

予算等の関係から本格的に着手されたのは、1932年(昭和7年)の大洪水の後、 1934年(昭和9年)になってからでした。

堤防工事、 護岸工事と併せて当時の名寄町と智恵文村を中心とした河道の切替工事が主でした。

1951年 (昭和26年) 北海道開発局の設置により、本格的な治水事業が始まりました。 岩尾内ダムは、 1971年 (昭和46年)に完成しました。 |

馬車鉄道 |

|

天塩川の水利用

|

天塩川の水は、色々なことに使われています。

天塩川水系の水は、むかしからかんがい用水として多く使われています。かんがい用水とは、みなさんの周りにある田んぼや畑に使われている水です。ほかにも、電気を作る水力発電や水道の水、工場で使う水にも利用されています。 |

|

水利用の概要

天塩川は、古くから農業用水を主体として水利用がなされてきた。

現在は、約29,400haに及ぶ耕地かんがいのため農業用水の供給が行われ、岩尾内発電所をはじめとする3箇所の水力発電所により総最大出力約26,000kwの電力供給が行われている。

農業用水をはじめ工業用水。上水道用水などに広く使われており、さらに水力発電にも積極的に利用されている。

使用水量については、発電を除けば大半が農業用水であり、地域的には、名寄市、士別市に水利用が集中している。 |

|

農業用水

天塩川本川最下流の取水施設は、河口から120km上流の美深町にある西里場水機場である。

美深町から下流の地域では、ほとんど水稲作付けは行われていないからである。水田のほとんどは、名寄盆地に集中しており大規模頭首工等も同盆地に集中している。

かんがい普通期における取水量が、1㎥/s を越える取水施は本川に7件ある。また、施は統廃合が進んでいる。法定河川からの取水により賄われる耕地かんがい面積は、約29,400haに及ぶ。

天塩川上流では、かんがい期はかんがい用水として取水されるため流量が減少する。また、秋期~春期にかけては、岩尾内ダム直下から約1kmの区間では、無水区間を生ずる場合もある。

岩尾内ダムでは、平成9年度より洪水調節容量の一部に流水を貯留し、これを秋季に放流することにより秋期における弾力的管理試験を行っている。 |

天塩川の水利用

工業用水

みなさんの生活にも水が必要なように、工場で物を作るときにも機械を冷やしたりせい品を洗ったりと水はとても大切です。そういった工場で使われる水にも天塩川 の水が使われています。 |

水道水

みなさんが、ふだん飲んだり、手を洗ったり、お風呂に入ったりしている水は、人がそのまま飲んでもだいじょうぶなように、にご りをとったり、消毒などをした天塩川水系の水が使われています。 |

かんがい農業用水

天塩川などからひかれてきた水は、用水路を通って、みなさんが食べるお米や野菜などを作る田んぼや畑をうるおすためにも使われます。 |

発電用水

天塩川水系の水は、ダムなどの 発電所で電気を作るためにも使 われています。 |

その他・発電用水

天塩川流域には、岩尾内発電所・ポンテシオ発電所・仁宇布川発電所の3発電所があり、総最大出力約26,000kmの電 力供給が行われている。 |

工業用水

天塩川流域には澱粉工場、乳製品加工工場、製粉・製菓・製パン等の食品加工工場等が点在している。

また、製紙工場においても多くの水を取水している。 |

水道用水

名寄市水道は名寄川真勲別頭首工から最大約 11,200㎥/日、士別市水道は天塩川から最大約 11,000㎥/日の取水している。その他の地域・事業所等は、簡易水道等をもって賄っている。 |

天塩川水系水利用現況(法定河川内の許可水利)

| 名称 |

最大取水量(㎥/s) |

件数(件) |

適用 |

| かんがい |

77.5 |

281 |

29,337ha |

| 水道 |

0.33 |

6 |

|

| 鉱工業 |

1.08 |

3 |

|

| その他 |

1.57 |

14 |

流雪溝等 |

| 発電 |

50.13 |

3 |

最大28,192KW |

| 合計 |

130.68 |

307 |

|

|

天塩川の水利用 |

|

治水の歴史

治水の歴史

上に記述 |

|

|

700士別の自然 |

701

士別の自然 |

|

702士別市の概要

|

地勢

士別市は、北海道北部の中央に位置し、道立自然公園「天塩岳」を始めとする山々や、北海道第二の大河「天塩川」の源流域を有する水と緑豊かな田園都市です。西に天塩山地、東に北見山地が南北に平行しており、市の中心部は剣淵、名寄盆地を形成しています。

広さ

東西に58km、南北242kmの広がりを持ち、面積は、1,1119.22㎢で、広大な大地を有しています。(市町村の行政面積:全道8番目、全国21番目)。

そのうち約75%は森林となっており、緑豊かな自然に恵まれています。 |

士別市の概要

|

地勢 |

広さ |

|

北海道市町村面積ランキング |

上士別町大成農場

広大で豊かな大地を活かした大規模農業 |

|

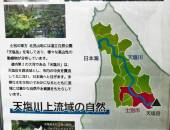

703天塩川上流域の自然

|

士別の東方 北見山地には、道立自然公園「天塩岳」を有しており、様々な高山性の動植物が分布しています。

道内第2の大河である「天塩川」は、天塩岳を源流域都市、市内の中央を貫流して北に流れ、日本海へと注ぎます。

多様な水生生物の住処になるとともに、流域には、豊かな自然や水資源をもたらしています。 |

天塩川上流域の自然

|

ヤチウグイ:天塩川には多種の魚が棲息。

多寄町 白鳥の宿:多数の水鳥が羽を休める旧川(三日月湖)

|

天塩川

最北の大河。流域に豊かな自然をもたらします。

|

天塩川上流の自然

上に記述 |

高山植物

キバナシャクナゲ

ナキウサギ:高山に棲む氷河期の生き残り

天塩岳:士別の東方にそびえる北見山地の最高峰

|

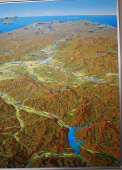

ナキウサギ |

|

704士別地域の大地の成り立ち

|

士別は地質学的に貴重な露頭や岩石、鉱物資源が見られる場所として、注目されてきた地域です。

西方に塩基性の土壌を示す蛇紋岩を伴った、神居古潭帯や、中生代白亜紀の化石の産出する蝦夷層群、東方には石灰岩やチャートを含む日高層群やその他、新生代第三紀の川西層、多寄層、第四紀の剣淵層が分布するなど、多岐にわたる地層や多様な岩石を見ることができます |

士別地域の大地の成り立ち

|

アンモナイト

1億年前士別は海底だった証拠

|

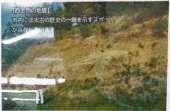

西士別の地層

市内には太古の歴史の一端を示すスポットが点在する

|

士別地域の大地の成り立ち

|

|

|

|

渡島带 ジュラ紀付加体

礼文-樺戸带 ジュラ紀~白亜紀の岩石

空知 -エゾ帯 ジュラ系から下部白亜系の空知層群と白亜系の蝦夷層群で構成され、新第三紀堆積岩類が分布している。

神居古潭带 特徴は、ぶどう石‐パンペリー石相や藍閃石片岩相の高圧型の変成作用で形成した。藍閃石、ローソン石、アラゴナイト、ひすい輝石などの鉱物が含まれており、蛇紋岩メランジュも存在。

空知 -エゾ帯 蛇紋岩と高圧変成岩類が特徴

日高带 日高変成帯と日高累層群を指す。

常呂带 中~塩基性火山岩片を多く含む砂岩が産出する。中生代層には酸化マンガン鉱床や含マンガン鉄鉱床が分布する。古千島弧に属する

根室带 付加体。地質形成時代は白亜紀末(カンパニアンーマーストリヒチアン期:84-66Ma)が中心。

|

士別市朝日町 貝化石層

約1500万年前はキッシュウタマキガイが産出する温暖な海だった。 |

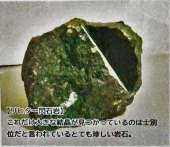

リヒター閃石岩

これだけ大きな結晶が見つかったのは士別岳だけと |

リヒター閃石:ナトリウムとカルシウムを含んだ角閃石の一種で、変成作用によって生じます。

ドイツの鉱物学者H・T・リヒターにちなんで名付けられました。

閃石岩には、角閃石岩と閃緑岩があります。

角閃石岩は、普通角閃石を主成分とする粗粒顕晶質の火成岩です。長石、黒雲母、橄欖石なども含まれます。

閃緑岩は、石英、斜長石、黒雲母、角閃石、輝石などを主成分とする深成岩です。有色鉱物(黒雲母・角閃石・輝石など)の割合が高く、黒っぽい大きな結晶が多いことが特徴です。

角閃石岩と閃緑岩に関する詳細情報を見てみましょう。

角閃石岩は、塩基性の火成岩が変成作用を被ったとされる岩石です。

閃緑岩は、ケイ酸分(SiO2)を中程度(60%程度)含むマグマから地下深部でゆっくり冷えて固まってできた岩石です。 |

|

705北国の自然と生き物

|

士別の気候

士別の気候は、四季の変化がはっきりとした内陸性気候で、5月から9月上旬までは比較的高温多照に恵まれますが、気温の日較差や年較差が大きいのが特徴です。

11月中旬頃から降り始める雪は、平地でも1m、山間部では、2mを超えるなど1年の半分近くの期間を雪で覆われた、積雪寒冷な豪雪地帯でもあります。

そのような厳しい気候により、北方系の動植物が多く見られます。 |

|

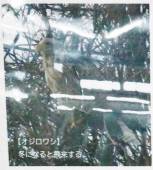

オジロワシ

冬に飛来する

|

エゾノリュウキンカ

春の雪解けと共に、次々と花を咲かせます

|

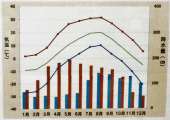

士別の気候

このグラフは水田農耕用の統計らしい |

最高・最低・平均

気温と降水量のグラフ |

折れ線グラフ

茶:最高気温平均

青:最低気温平均

緑:平均気温

棒グラフ

水:降雨量

茶:日射量

|

最高気温:盆地気候で夏の最高気温が30℃を越し稲作可能。冬の最高気温は氷点近くの寒冷。

最低気温:盆地気候で冬の最低気温が平均-30℃。それ以下の日が半数ある極寒。

夏の最低気温平均が20℃。夏でも朝晩は暖房が必要。

降水量:梅雨がなく、梅雨末期以降の夏から秋の降雨が中心。

冬の1cmの降水量は10cmの降雪量に匹敵する。1月70cmの降水は、、雪も深いようだ。

日射量:冬の日射が少ないのは、日の出が遅く日の入りが早い。午後3時にはうす暗闇だ。

夏は6月を中心に朝3時頃には明るくなり、夜8~9時頃まで明るい。 |

サンピラー:太陽柱 |

サンピラー

厳冬期の日の出・日没時に氷の結晶が太陽光に反射して柱状に見える |

北国の自然と生き物 |

寒冷地試験場

寒冷地で積雪の多い気候条件を生かした営み。

市内には4社のテストコースがあることから「試験救急のまち」と呼ばれている。 |

|

706士別自然観察マップ

|

707士別地域の大地の成り立ち

~士別の地質の特色~

|

士別周辺の地域では、幅広い時代の多種多様な岩石や鉱物が観察され、地質学的に貴重な場所として古くから研究者に注目されてきました。多様な地質の存在は、当地域が多くの地殻変動を受け、多様な環境を経験してきた場所であることを物語っています。 |

標津地域の大地の成り立ち

|

士別の地質の特色

|

|

当地域の地質の最も大きな特徴は、「付加体」や「オフィオライト」など、プレート境界にしか存在しない特殊な地質体が見られることです。

オフィオライトとは、

過去のプレート同士の衝突によって、地下深部から持ち上げられた、上部マントル~海洋地殻の一連の地質体(地球の断面)のことです。

オフィオライトは、士別市西部の温根別地区で観察され、オフィオライト分布域ならではの大変珍しい岩石(リヒター閃石岩など)が

多数見つかっています。

また温根別地区には中生代白亜紀の海成堆積物である蝦夷層群が分布し、アンモナイトなどの化石を産出します。 |

付加体

|

一方、士別市東部の上士別・朝日地区には「付加体」と言う、海洋プレートの移動によって、海溝に付加された地質体が見られ、白亜紀の付加体である「インドナップ層群」や白亜紀から古第三紀にかけての付加体である「日高累層群」が分布しており、中生代白亜紀に士別市が海溝付近の深海底環境であったことが推測されています。

興味深い存在として、上士別から朝日にかけての地域に「石灰山」と言う中生代の石灰岩からなる山がありますが、

この石灰岩は、海溝の陸側にあった古い付加体中の海山を起源としており、

白亜紀に発生した巨大地震により、付加体が崩落して、海溝に落ちてきた

「オリスト ストローム(無秩序な岩塊を含む堆積岩)」と考えられています。

さらに、新生代の地質においても、地球温暖化を示す海成の地層が見られるなど、多くの興味深い地質が観察される地域なのです。 |

|

710

岩石標本

|

菌類標本

アカゲラ羽標本 |

きのこ類・トンボ |

岩石標本 |

鳥類標本 |

魚類標本 |

川海の回遊魚

(両側回遊魚)

|

家禽

|

蝦夷層群化石

アンモナイト |

|

|

|

|

800公会堂展示館

|

801公会堂

|

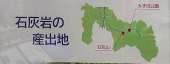

803石灰岩の産出地

|

石灰山

士別市上士別地区と朝日地区の境 界付近にある石灰岩でできた山で す。 かつてセメントの原料として採掘 され,しばらく休山しておりました が、現在は土壌改良材を中心とした 石灰岩鉱山として再操業しています。

みずほ公園

朝日町の道道沿いの公園。 敷地内には石灰岩でできた岩塊がそ びえ、地元では九線のガンケとも呼ばれています。 石灰山とは直 線で4kmほど離れた場所ですが、おそらく同じ起源のものです。 |

|

石灰岩の産出地 |

石灰山 |

石灰岩の産出地 |

みずほ公園 |

|

|

イチオシの岩石紹介2

石灰岩

石灰岩は堆積岩の一種で、 炭酸カルシウムに富むフズリナ 貝殻・ サンゴ有孔虫の殻などが堆積してできたものです。 世界中で見 られる岩石ですが、 多くの石灰岩の起源は温かい海に見られる 「サ ンゴ礁」 です。

サンゴは, 熱帯~亜熱帯の浅い海に生息することから, サンゴ礁 起源の石灰岩が存在するということは、 士別でもそのような環境 下にあった地質が分布しているということになります。

士別周辺で見られる石灰岩の形成年代は、長らく不明でした。 し かし, 士別市内の石灰山から大型二枚貝 メガロドンの化石が見つ かるなど、近年の新たな発見によって、 士別の石灰山の石灰岩は 中生代三畳紀中期~後期に形成されたものと推定されています。 |

石灰岩  |

石灰岩  |

|

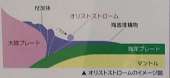

オリストストローム

なぜ土別に石灰岩が点在しているのでその謎は次のよ うに考察されています。

石灰岩をつくるもととなったサンゴ礁は,中生代前期の南太平洋 にあった海山に付着成長していました。それが海洋プレートと共に 北方に移動し、ついに海溝まで到達し、付加体に取り込まれ、時代とともに少しずつ陸側に押し上げられていきました。さらに時代

が進み、中生代白亜紀後期の付加体 (日高累層群)が形成されていたとき、この石灰岩を含む古い付加体が巨大地震によって崩落し、海溝斜面を巨大なブロックとして滑り落ちて、

日高累層群の海底の地層の中に取り込まれたのです。

巨大な岩石のかたまりが落下してきて、下にあった全く別の地層の中に取り込まれた地質体のことを「オリストストローム」といい ます。 |

オリストストローム |

▼オリストストロームのイメージ図 |

オリストストローム:付加体への転落物

付加体

↓ ↓オリストストローム

←海底堆積物

大陸ブレート→ ←海洋プレート

←マントル |

|

<新生代新第三紀中新世>(約2300万年前~500万年前)

浅い海の時代の貝化石

1500万年前、世界的な海水準の上昇が起き、日本海が朝日町まで伸びて、士別周辺は入江(古名寄湾)となっていました。当時、リアス式海岸になっていたことが想像されます。

上の図にあるような湾入部に、「ウェンシリ地塁」という山地から砕屑物が流れ込みました。このときに作られた地層として、朝日町八線、剣淵町七線、士別峠から貝化石が見つかっています。いずれの地点からもグリキメリス(キッシュウタマキガイ)という貝化石が見つかっており、その産状から、剣淵町の貝化石は異地性(別の場所から移動して現在の場所で保存されたもの)であることが明かとされています。 |

|

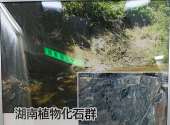

湖南植物化石群

北海道北部の名寄盆地では、新生代の中期中新世後期の陸地の地層(美深層)から、数多くの植物化石が見つかっています。

士別では、市内南西部の湖南地域から、多数の葉の化石が発見されています。

近年の研究では、含まれている植物の組成や堆積環境から、当時の気候や植生などが調べられており、今後のより一層の研究が 期待されています。 |

湖南植物化石群 |

湖南植物化石群 |

湖南植物化石群

|

植物化石

|

|

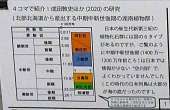

4コマで紹介! 成田敦史ほか (2020)の研究

(北部北海道から産出する中期中新世後期の湖南植物群) |

|

日本の新生代新第三紀の 植物化石群には図の6タイプ

があるのですが,ご覧のように中期中新世後期 (1400万~1200万年前ころ)は日本では情報が少ない“空白期”で. よくわかっていませんでした。

(この時代の日本列島は大部分が海の底だったのです) |

|

ところが, 北海道北部の名寄盆地にはこの時代の陸の地層があり、植物化石をたくさん採集することができるのです!

名寄盆地のうち, 湖南という場所では特に化石が多く、調べると、

現在のブナの仲間(左)やチドリノキに近いカエデ(右これでもカエデの仲間です)。

エゾマツに似た針葉樹などが 含まれていたのです。 |

|

さらにヤナギの仲間の 新種を見つけました!

Salix palocofutura(サリックス・バラエオフトゥラ)と命名しました。

これは見た目が現在のオオキツネヤナギ(Salie futura)によく似ており,「昔の」という意味の「palueo」を付した名前になっています。

いずれにしても湖南の植物化石は落葉広葉樹と針葉樹の混交林の植生だったことが分かります。 |

|

そのような植生の特徴は日本の新第三紀の 「三徳型」を示しています。つまり、謎だった中期中新世の “空白期は「三型」だったのです! 「三徳型」の植物群は現代の日本の冷温帯植生の原型とも言えますので、その起源がさらに古くなったと言えます。

そして化石の形を集計して計算すると、 湖南植物群は湿潤冷温帯気候下に存在していたこともわかりました! 湖南植物群は現代の日本の植生の成立過程を知る一助となるでしょう。

資料は、成田敦史氏(北海道博物館)に提供いただいたものです。 |

| |

|

解説

|

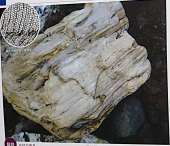

古代の森林

士別市下川町は多量の珪化木などの植物化石が産出することで知られています。これらの化石は、新生代新第三紀中新世の1200万年前の地層から見つかります。当時、士別から下川町にかけて、大規模な森林と湖があったようです。また、同時に盛んな火山活動も起こっていました。下川の珪化木は驚くほど保存状態が良好で、細胞壁も残っています。このようになった原因として。火山活動による特殊なガラス成分を含んだ温泉水が湖に流れ込み、

多量の植物を 固めてしまっ たという大事件が想像されます。上別市でも同じような珪化木が上士別や多寄で発見されているようです。

下川層群

美深層と同じ時代の地層が、下川町にも分布しており、下川層とよばれています。 下川層群は安山岩質~流紋岩質の火山岩類とそれらの砕屑岩を中心とした地層であり、溶岩・角礫凝灰岩・灰質砂岩・礫岩・砂岩・泥岩など、様々な岩相が観察されます。最下部は海底火山の環境、大部分は陸地の環境で形成された地層です。

下川層群からは、珪化木を始めとする多数の植物化石が産出し、湖のほとりに森林が茂っていた様子が化石から復元されています。化石の母岩は珪質岩というほとんどガラス質の岩石です。珪化木の形成については、温泉水に溶解した珪酸成分(ガラス)が浸潤・析出し、数年から数十年という驚くべき短期間に形成されたという可能性が、近年実験によって示されています。炭化することなく、写真のように細胞壁まで完全に保存されている下川町の珪化木は、特殊な条件で短い期間に形成された化石であるのかもしれません。 |

|

古代の森林

|

珪化木と細胞膜 |

古代の森林

下川層群

|

下川町サンル川の珪化木の母岩 |

|

古代の湖のほとりの草木

古代の湖のほとりの草木

|

岩石名:植物化石群集 |

時代:新生代新第三紀中新世

地質区分:美深層

産出地:士別市南士別

|

|

解説

|

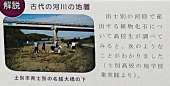

古代の河川の地層

南士別の河原で産出する植物化石について高校生が調べてみると、次のようなことがわかりました (士別高校の地学授業実践より)。

士別市南士別の名越大橋の下

口広葉樹の葉が最も多く、針葉樹が見あたらない。

□化石は白っぽい泥岩中にある。

□水辺に生える植物の茎も多い。

□炭化した樹幹も発見された。

口葉は他種類のものが折り重なっている。

口周囲には凝灰岩層がある。

□植物は現在見られるものとよく似ている。 |

これらのことから、次のような古環境が推定されました。

□この場所はかつての湖または川の氾濫原の三日月湖のようなところだった。

□火山活動のあった時期の堆積物である。

□気候は現在の士別よりもやや温暖であった。

口湖の周囲には広葉樹の森林があった。

口時代はそう古くなく、新生代のものである (実際は新第三紀中新世)。 |

調べてみよう

〇化石を探してみよう。この化石を採取したのは、名越大橋の下の河原です。

河川の水位が低いときに行くと、大きめの岩石がたくさん落ちていて、

ハンマーなどで割ると中から葉や樹木が出てきます。 |

|

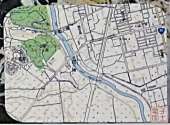

古代河川の地層 |

士別市南士別の

名越大橋の下 |

|

805

|

|

苫前町 羽幌町 初山別村

小平町 幌加内町 朱鞠内湖

剣淵町 士別市

|

和寒町 剣淵町 士別市

|

愛別町

|

|

利尻町 礼文町 利尻富士町

羽幌 初山別村 遠別町 天塩町

幌加内町 朱鞠内湖 名寄市

|

剣淵町 士別市 名寄市

|

|

|

|

利尻町 礼文町 利尻富士町

遠別町 天塩町 豊富町 稚内市

中川町 幌延町 猿払村

中頓別町 浜頓別町

美深町 音威子府村 枝幸町

|

名寄市 美深町

下川町

|

|

岩尾内湖 |

|

| |

| |