| |

北海道旅行2022 2022.06.21-1

大雪山 旭岳(ロープウェイ) 0166-68-9111

ビジターセンター 0166-97-2153

望岳台 0166-92-4316

|

| |

目次

|

大雪山旭岳

100旭岳ビジターセンター

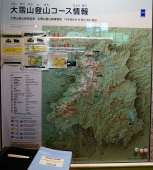

101登山情報

102旭岳の成り立ち

103ジオラマ

104大雪山国立公園

105大雪山 大地の歴史

大雪山に見る北極圏

柱状節理

106旭岳 北海道の最高峰

四季折々の楽しみ方

旭岳周辺の動植物

107十勝岳連峰

変化に富んだ景観

活火山 十勝岳

108環境保護

109上川アイヌ

110大雪山の水資源

|

120旭岳ロープウェイ

123ゴンドラ車窓

140旭岳散策

141旭岳姿見駅

142旭岳

143沢山の噴火口

145摺鉢池

147鏡池

149姿見ノ池

151旭岳

153硫黄採掘の歴史

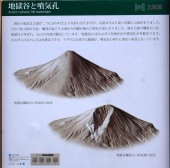

地獄谷と噴気孔

155噴気孔

登山者への警告

157姿見展望台

159姿見ロッジ

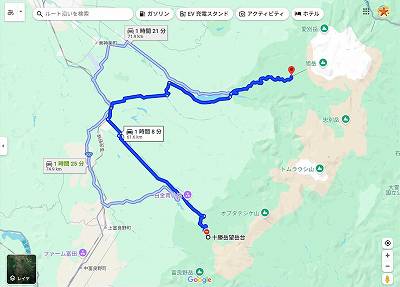

200(十勝連峰)望岳台 |

ビジターセンターとロープウエイ乗り場map

|

|

|

|

| |

| |

100旭岳ビジターセンター |

101登山情報

|

登山情報掲示板 |

|

|

大雪山はひとつの単独峰でなく、巨大な盛り上がりの上に平坦部があり、そこにいくつもの火山峰ができているので、大変迷いやすく危険な山だと聞いています。

駐車場に下山した岡山№の岳人は毎年登りに来ると。それほどいい山なのかも知らん。 |

|

102旭岳の成り立ち

|

大雪山・旭岳のなりたち

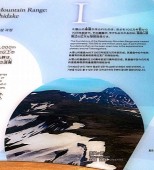

The Daisetsuzan Mountain Range:History of Mt. Asahidake

大雪火山群は、旭岳をはじめ、 標高2,000m前後の山々が連なる火山の総称で、 20以上の火山体から構成されています。 大雪火山群は、約100万年のあいだに、おもに4つの期間の活発な火山活動により今の姿を形作りました。

The Taisetsu Volcanic Group is the general term for a series of more than 20 volcanoes

with an elevation of 2,000m or so, including Mt. Asahidake. The Taisetsu

Volcanic Group was formed by lively volcanic activity that mainly occurred

in 4 stages over the course of approximately one million years. |

|

高根ヶ原 |

Ⅰ

大雪山の基盤が作られたのは、およそ100万年前から70万年前まで。

その基盤が、今でもみられるのは、高根ヶ原周辺の広大な溶岩台地です。 |

|

黒岳 |

安足間岳

|

Ⅱ

20万年前から5万年前には、基盤の上に、成層火山や溶岩ドームが活発にできてきました。

安足間岳や永山岳、緑岳などは、何度も噴火を繰り返して溶岩や火山炭などが積み重なってできた成層火山、

凌雲岳や黒岳、白雲岳などは、火山から粘り気が強い溶岩が押し出されてできた溶岩ドームです。 |

|

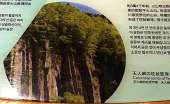

天人峡の柱状節理 |

御鉢平カルデラ |

Ⅲ

約3万4千年前に、溶岩ドーム群の中央で爆発的大噴火が始まりました。

この噴火により誕生したのが、直径約2kmの御鉢平カルデラです。

この噴火による大規模な火砕流は、石狩川と忠別川の源流部の谷を埋めつくしました。

積もった火砕流の厚さは最大で200mにもなり、冷え固まって柱状節理となりました。 現在は、川の水の力で削り取られ、層雲峡や天人峡で見ることができます。 |

|

旭岳 |

Ⅳ

御鉢平カルデラの南西部では、2万年前くらい前から噴火が繰り返され、

新しい火山として旭岳が成長を始めました。 旭岳は何度も爆発的噴火を繰り返し、

大雪山で一番大きな成層火山となりましたが、 約2,900年前、水蒸気爆発に誘発

されて山頂西側が崩壊し、ほぼ今の形になりました。 |

|

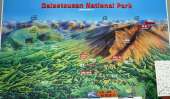

103ジオラマ

各地から見た山容が、正確に作られている。

|

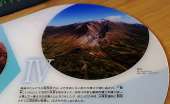

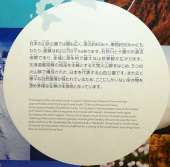

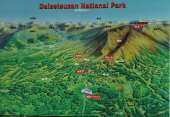

104大雪山国立公園 ―北海道の大屋根―

|

日本の山岳公園では最も広く、南北約60km、東西約50kmにもわたり、面積は約22万6千haあります。 石狩川と十勝川の源流地帯であり、 全域に原生的で雄大な山岳景観が広がります。

北海道最高峰の旭岳を主峰とする大雪火山群をはじめ、5つの火山群で構成された、日本を代表する山岳公園です。 また広く様々な自然環境が保たれているため、ここにしかいない生き物を含め多様な生物の生息地となっています。 |

|

|

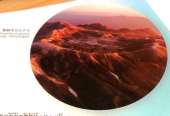

ニペソツ山の朝焼け |

|

|

冬の十勝岳 |

旭岳山頂 |

夏の沼の平

|

然別湖 |

エゾノツガザクラ |

天人峡の柱状節理 |

白雲岳山頂のチングルマ花畑

|

タウシュベツ川橋梁 |

エゾナキウサギ

|

ホソバウルップソウ |

羽衣の滝

|

|

|

|

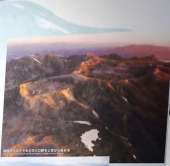

105大雪山に見る 大地の歴史

|

大雪山は、およそ100万年前以前の、地史的に比較的新しい火山

活動によって生まれました。活火山は、旭岳、十勝岳、丸山の3つのみ

ですが、大雪山を上空から見ると、高根ヶ原周辺の広大な溶岩台地

や、摺鉢平デカルデラをはじめとしたいくつもの火口跡など、活発な

活動のを見ることができます。また、気象条件の厳しい大雪山の

高山帯では、北極圏で起こるのと同じ現象を見ることができます。 |

|

|

大雪山に見る

大地の歴史

|

御鉢平カルデラなど

火口跡を上空から |

高根ヶ原

|

旭岳噴気孔

|

大雪山に見る北極圏

|

寒冷な気候下では、地中の水分は凍結・融解を繰り返します。このとき、土壌が凍上、収縮・

沈下することで石が動かされ、長い年月をかけて不思議な模様ができます。これが構造土

です。大雪山の頂上付近では、いくつもの構造土が見られます。また、大雪山には、夏でも

完全にとけない土壌が多くあり、これを永久凍土と言います。日本では大雪山の他に富士山

や立山など、ごく限られた場所に存在します。これらの現象は北極圏で多く見られ、

大雪山の環境がそれに匹敵する厳しさであることを示しています。 |

|

大雪山に見る北極圏

|

構造土・永久凍土の分布図

|

アースハンモック

(構造土) |

縞状土(構造土) |

構造土とは

土壌の凍結・融解によって、地表面に幾何学的な模様が描かれる作用のこと |

|

柱状節理

柱状節理とは、火山灰や軽石が厚く積もってできる溶結凝灰岩という密度の高い溶岩の表面が冷えて収縮する際に、内部に柱状の規則正しい割れ目(節理)ができたものです。

天人峡で見られる柱状節理は、約3万4千年前に起こった御鉢平の爆発的大噴火による火砕流でできたものです。

堆積した火砕流の厚さは最大で200mにもなり、いかに大きな噴火だったかがわかります。 |

|

106旭岳 北海道の最高峰

|

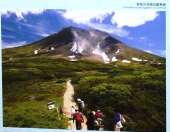

四季折々の楽しみ方

旭岳には、標高約1,100mの旭岳温泉から標高約1,600mの姿見の池周辺散策路まで、ロープウェイで登ることが

できます。高山植物のお花畑まで約10分でたどり着くことができるため、春から夏にかけて多くの観光客で賑わいます。

旭岳からは、黒岳などの周辺の山々はもちろん、トムラウシ山や十勝岳連峰などへも登山道が通じており、

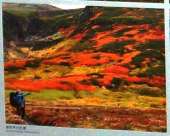

山麓の旭岳温泉を拠点として目的や力量に応じた登山を楽しむことができます。 また、秋には日本一早く紅葉が

訪れ、運が良ければ紅葉と雪のコントラストが美しい絶景を見ることもできます。

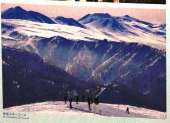

さらに、旭岳周辺は積雪深が2mを える豪雪地帯であり、冬は厚く雪を被った木々の中をスノーシューで散策したり、世界でも有数のパウダースノー

スキーなどのウィンタースポーツで味わったりすることもできます。 |

四季折々の楽しみ方

|

旭岳山頂からトムラウシ山を望む |

姿見の池周辺散策道 |

裾合平の紅葉 |

旭岳スキーコース |

|

旭岳周辺の動植物

旭岳の火山活動は今なお続いており、噴気などの影響で山頂までの登山道では植生があまり見られず、砂礫の道を登ります。

一方、標高約1,600mの姿見の池周辺では、地形や日当たりなどの条件によって雪解けの進み具合が違うため、長い間多種多様な高山植物の花を楽しむことが出来ます。

特に、ロープウェイ姿見駅から約2時間の裾合平では、7月中旬から下旬にかけて広大なチングルマのお花畑が広がります。

また、姿見の池周辺散策路では、高山植物の花だけでなく、ノゴマやホシガラス、ギンザンマシコ、エゾシマリスなどの野生動物も見ることが出来ます。 |

|

107十勝岳連峰 稜線と谷が織りなす

|

十勝岳 (2,077m)を主峰として標高2,000m前後の三角形の山々が運なっており、起伏のある稜線と、 深い谷が交錯する姿が特徴です。

活火山である十勝岳は植生に乏しいですが、両端に向かうにつれて植生が豊かになり、そのコントラストも魅力の1つです。

十勝岳連峰の西側には遮る山がなく、 美瑛町や上富良野町から望む連山の遠望は壮観です。 |

|

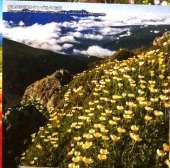

変化に富んだ景観

十勝岳連峰の南部に位置する富良野岳は早くに活動を終えた火山です。 植物に乏しい十勝岳とは対照的に高山植物が豊かで、

花の百名山として知られます。 特に山頂部は広大なお花畑が広がり、標高ごとに高山植物の種類が変わり、多くの種類の花を楽しめます。

また、富良野岳の南側に広がる原始ヶ原は、その名のとおり原始的な雰囲気が漂う高層湿原です。

原始ヶ原に向かう2本のコースのうち、布部川沿いのコース(通称:原始ヶ原滝コース)は、途中ロープ等に頼る場所があり上級者向けですが、

見応えのある滝が多く他の登山道にはない景観が楽しめます。 |

|

活火山 十勝岳

十勝岳は、近年もたびたび噴火を繰り返している大雪山の中で最も活発な活火山で、その噴火の周期は約30年と言われています。

1926(大正15)年の噴火では、融雪型泥流により死者・行方不明者144名、

1962(昭和37)年の噴火では、火山岩塊の落下により死者5名という大きな被害があり、

前者を題材にした小説(泥流地帯:三浦綾子著)も書かれています。

望岳台からの登山道は、砂礫で覆われた荒涼とした景観が広がり、山頂近くには、大正火口、グランド火口、62火口など、

これまでの噴火を物語るいくつもの火口が点在し、ダイナミックな景色をみることができます。 |

|

108環境保護

大雪山国立公園の自然を後世へ引き継ぐために

|

大雪山国立公園は北海道の中央部に位置し、北海道の大屋根と呼ばれています。

長い年月をかけて削られた深い谷、今も活動を続ける火山、可憐な高山植物の花畑が広がる高山帯など、変化に富んだ景観が広がります。

また、山麓に広がる深い森には、ヒグマやエゾナキウサギを始めとした野生動物が数多く生息しています。

この自然を守り後世へ引き継ぐために、大雪山国立公園では様々な活動や取組が行われています。 |

協働型による登山道維持管理

|

大雪山の登山道では、登山者によるや踏圧や流水の影響によって、登山道沿いの植生の荒廃や、登山道の浸食・洗掘という問題が起こっています。 しかし、総延長約300kmにも及ぶ登山道を、公共団体のみで維持管理することは困難です。

そこで、山岳会などの民間団体、ボランティアなど、様々な関係者と協働して登山道の維持管理を行っていくための体制作りが進められています。 |

大雪山国立公園パークボランティア

|

環境省では、国立公園の適正な保護と利用の促進に寄与する活動に自発的に協力していただける方々をパークボランティアとして

登録しています。

大雪山国立公園では130名を超えるパークボランティアが、年間40~50回ほど行われる登山道や看板の

維持補修、高山蝶密猟防止パトロール、外来生物防除、清掃などの活動に取り組んでいます。 |

|

109上川アイヌ

|

神の里 “カムイコタン”

石狩川の流域にまつわる伝説が多く語り継がれている上川アイヌ。厳しい 自然やその痕跡をカムイの仕業と考え、この地に魔神を見出し、英雄神との 戦いが繰り広げられたという壮大なストーリーを残しています。

構成文化財

神居古潭~魔神と英雄神の激闘~、

神居古潭おう穴群 ”ニッネカムイ・オ・ラオシマ・イ”~魔神の足跡~、

魔神の胴体”ニッネカムイ・ネトバゲ、

魔神の頭“ニッネカムイ・サバ”、

カムイノミ、石狩川、チカプニ |

|

神々の遊ぶ庭 “カムイミンタラ” 大雪山

神々の国に最も近い場所と考えられていた山 見渡す限り広がる絶景は、 カムイミンタラ (神々の遊ぶ庭) と呼ばれ、崇拝と畏怖の対象とされています。 大雪山最高峰である旭岳の麓で は、毎年アイヌの祭事を通して、山に入る者への安全を祈念しています。

構成文化財

旭岳、 羽衣の滝、天人峡、層雲峡、銀河・流星の滝、黒岳、大雪高原沼、大〇、原始ヶ原、十勝岳、然別湖、 三国峠の大樹海、五色ヶ原、ヌプカの里 ヌプリコロカムイノミ、フクロウ神事、高山植物 高山蝶 |

|

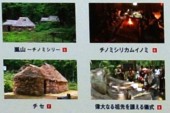

上川アイヌの聖地“チノミシリ”嵐山

「我ら祀る山」と呼ばれ、信仰上極めて重要な地とされたチノミシリ. 今もな おここでは神々への祈りが捧げ続けられており、かつての上川アイヌの暮 らしを垣間見ることができます。

構成文化財

嵐山~チノミシリ~、チノミシリカムイノミ、チャ(家)、プ (貯蔵庫)、 ヌササン(祭壇)、アシンル(男性用トイレ) メノコル(女性用トイレ)、総乙名クーチンコロの碑、松井梅太郎の碑、偉大なる祖先を讃える儀式 |

|

|

嵐山 ~チノミシリー、チノミシリカムイノミ

チセ、偉大なる祖先を讃える儀式

|

|

カムイと生きる人々の営み/上川アイヌの伝統文化・伝承

大雪山のふところには、今もなお上川アイヌの営みが息づいており、 文化や歴史を発信し続けています。 カムイと共に生きた上川アイヌ の世界に触れてみましょう。

構成文化財

アイヌ古式舞踊、 木彫技術、 川村カ子トアイヌ記念館資料、 旭川市 博物館資料、突哨山、地獄に通ずる穴 石垣山、 立岩、水神龍王神社 |

|

|

アイヌ古式舞踊、木彫技術、川村カ子アイヌ記念資料、旭川市博物館資料

穾哨山、石垣山、立岩、水神龍王神社 |

|

110大雪山の水資源

|

大雪山の恵み 水

大雪山に降る大量の雨や雪は、地面にしみ込み、あるいは地表を流れて山の麓に下りてきます。 その間、火山噴出物の地層が天然のろ過フィルターの役割を果たすことによって、

小さなゴミや有機物は取り除かれ、 同時に天然のミネラル成分が水に溶け込んでいきます。 この大雪山が作った「ミネラルウォーター」は、 農業や観光、飲み水として利用され、

東川町民の生活を支えています。 |

|

|

全家庭地下水の町

東川町の大きな自慢の1つが「上水道のないまち」であることです。

全家庭地下水の町は全国でも珍しく、北海道ではここ東川町だけです。

町民は、大雪山が作った「ミネラルウォーター」である地下水をポンプでくみ上げ、 生活に必要な全ての水をまかなっています。 |

|

農産物を育てる

大雪山からもたらされる豊富な水は、一度忠別湖に蓄えられたあと、

大雪遊水公園へと引かれます。 春先は雪どけ水が多く水温が低いため、

大雪遊水公園で温度調整された後に田畑に送られ、ブランド米の 「東川米」や

「東川サラダ」の総称でよばれる野菜など東川町の農産物を育てています。 |

|

大雪旭岳源水公園

大雪山野伏流水が地表に湧き出す場所として、

叩くの人が水を組に訪れます。 |

|

大雪水資源保全センター

大雪山の湧き水をボトリングし、

「大雪旭岳源水」として出荷しています。 |

|

忠別湖

忠別川の洪水調節や発電、

農業用水の供給等を行うためのダム湖です。 |

|

大雪遊水公園

田植え土器の忠別川は水温が低いため、

公園内の貯水池で温めてから水田に送り出しています。 |

|

|

120旭岳ロープウェイ |

121旭岳山麓駅(ふもと駅)

ロープウェイ駅舎

大きな食堂・売店併設 |

|

|

珍しい。ホームの両側に停車口がありどちらからでも昇降できる装置が外についている。 |

|

|

爆裂噴火で成層火山が

吹っ飛び、 |

大規模な岩屑雪崩が発生した。 |

大雪山最高峰旭岳

ここにのぼるのは私40年越しの悲願です |

40年前は台風の余波で運転停止していた |

|

|

|

123ゴンドラ車窓

大量の岩屑雪崩が流れて埋まった裾野です。

|

|

|

|

|

|

車で山に登って山麓駅に着き

(標高1100m) |

ロープウェイで山を登って山上に着き

(標高1600m) |

更に歩いて頂上に着く

どんだけ巨大な山だ

(標高2291m) |

膨大な火砕流の跡がなだらかに |

もはやハイマツ帯

ナキウサギの世界 |

|

|

| |

140旭岳散策 |

141旭岳姿見駅(山上駅)

ここで大切なことは、改札口から見えないところに大量の長靴がレンタルされている。300円です。

これを借りないと散策ができません。どこの山頂駅にも常備されているので、レンジャーに頼んで借りてください。

同時に、散策に役立つ情報も教えてくれます。 必ず。

|

|

|

6月21日はもう夏模様でした。

素晴らしい高山での散策を楽しみました。

以前(2017.5.10)の長野県駒ケ根市の中央アルプス駒ケ岳の千畳敷カールでは、全て乳白色の霧に覆われて何も見えませんでした。

駒ケ根は50年ぶり二度目の到来だったのですが。 |

|

| 142旭岳 第一展望台

|

143沢山の噴火口 |

| 145摺鉢池

|

| 147鏡池

|

149姿見ノ池

|

|

|

|

|

|

|

|

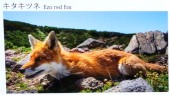

キタキツネ

蝦夷赤狐の餌は右の動物ですね。 |

エゾシマリス

シマリス=chipmunk

リス=squirrel

犬と猫のように別名

別動物と認識か? |

エゾユキウサギ

キタキツネの山岳への進出で生存が脅かされている |

|

|

| |

| 151旭岳

|

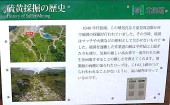

153硫黄採掘の歴史

|

1940年代初頭、 この噴気孔など姿見周辺数か所 で硫黄の採掘が行われていました。

その当時、硫黄はマッチや火薬などの原料として欠かせないものでした。

硫黄を運搬した作業道の跡は半世紀以上過ぎた今も残り、気候の厳しい高山帯で一度失われた植生を回復させることの難しさを教えてくれます。

散策路の両側に張られたロープは、これ以上踏みつけられ失われることがないように、高山植物を守っているのです。 |

硫黄採掘の歴史

|

硫黄採掘の歴史 |

現在地(硫黄採掘跡地) |

硫黄運搬の道 |

|

|

|

地獄谷と噴気孔

現在の旭岳は山頂が二つに分かれたような形に見えますが、以前は今より高い位置に山頂がありました。

今から約2800年前、 爆発が起こり山頂から西側が崩れて現在の形になりました。

崩れた跡の爆裂火口は地獄谷と呼ばれ、 火山の内部が露出しています。

地獄谷には火山ガスを噴き出す噴気孔が多数あります。

火山ガスのほとんどは水蒸気ですが、 マグマに由来する硫黄が、噴気孔の周りに黄色い結晶となっています。 |

地獄谷と噴出する蒸気 |

地獄谷と噴気孔  |

地獄谷と噴気孔 |

地獄谷爆裂火口形成前の旭岳

地獄谷爆裂火口形成後の旭岳

|

|

噴気孔【動画】

大変な音を立てて噴出している。 |

活火山大雪山です |

|

|

|

|

|

155噴気孔

登山者への警告

|

・ここから先は、 北海道最高峰の旭岳山頂に至る急傾斜の登山道です。 山 頂からの眺めは素晴らしいですが、 道迷いや転倒等の遭難件数が道内で も特に多い場所です。 厳しい気象条件かつ山の天候は急に変わることを 念頭に置き安全に山登りを楽しんでください。

・濃霧時は視界が殆どきかず、 とても迷いやすいです。 特に下り道は迷い やすいので、進行方向右側の地獄谷を確認しながら下山してください。 ・山頂付近や稜線上は、 強風が吹きます。 強風は転倒の原因になるだけで なく、 体温を奪い低体温症にもつながりますので、不安を感じたら引き 返す勇気を持ちましょう。

・残雪期、 積雪期は十分な装備と技術 体力を備えた登山者だけが登れる山です。 ・この先 避難小屋以外にトイレはありません。 携帯トイレを使用しましょう。 ・登山用ストックは保護キャップを着用しましょう。 |

登山ルート |

複雑なルート

迷いやすい |

旭岳登山道のご案内 |

|

登山者への警告 |

|

|

157姿見展望台 (下山路)

|

159姿見ロッジ(ロープ山上駅)

|

姿見駅ロッジ |

|

| |

望岳台

|

望岳台は十勝岳連峰の展望台です。

旭岳駐車場から60km程離れています。 |

|

旭岳ロープウエイから望岳台へ(約1時間)

|

|

200(十勝連峰)望岳台 位置地図

|

| |

| |