北海道の縄文 №45 2022.06.19-2

旭川市大雪クリスタルホール内 (大雪の意味は不明)(クリスタル=結晶の意味も不明)

旭川市博物館 北海道旭川市神楽3条7丁目 大雪クリスタルホール内

0166-69-2004 10~5月は第2・4月曜休館 撮影可

| 館の特徴 |

「香川三線遺跡」、「香川六遺跡」で発掘された土器約20000点 |

|

|

|

| |

| |

目次

|

01外観・入り口展示

上層(1階)

先住アイヌの歴史と文化

神々の世界への回廊

100アイヌという人々

110サケ

120鍛冶

130住居

131古代の住居(擦文住居)

133古代の暮らし

縄文からアイヌへ(住居)

ヒトの形質変化

137アイヌの住居チセ

140農耕と祭

141農耕

10世紀 擦文時代の旭川

143クマ祭り

※考察 ヌササン

150暮らし

160交易の民アイヌ

161佐波理の碗とオオワシの尾羽

162至高の宝 ワシの羽

163アイヌのグローバルネットワーク

165松前

-アイヌの交易拠点から

和人の交易都市へ-

166交易の宝

167北からの蒙古襲来

※考察アイヌの交易範囲

北まわりの宝タマサイ

168ロシア製のコートを着る長老

169ヌルガン永寧寺碑文

200北方民族の世界

202北方民族

210民族衣装

211アイヌ

213入れ物

220北方民族

222衣料品

225履物

226鞄

230祭祀・祈祷

231祭祀具

232祈り

233祈祷師の御神体

234祈祷具

235楽器

236喫煙具

240装身具

252捧酒箸

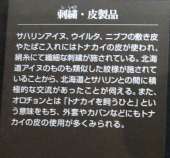

254刺繍・皮製品

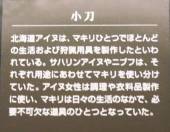

255小刀マキリ

※考察マキリ

257箱・木製品

300現代に生きるアイヌ文化

301知里幸恵『アイヌ神謡集』

310現代作家のアイヌ工芸

315次世代 |

400地階展示場下層(地階)

厳寒を生き抜く動植物と人

500考古展示

510先土器時代

511先土器時代のくらし

512石器の使用法

513石器の作り方

515細石刃の作り方

520縄文時代の土器

521縄文早期

523縄文前期

525縄文中期

527縄文後晩期

540続縄文の土器

550ミニチュア土器

560古代の音色 土笛

600オホーツク文化

611オホーツク沿岸の人々

613オホーツク式土器

620擦文文化

621オホーツク式住居と

擦文式住居

623外地出土土器

625動物装飾品

627青銅製品

628骨角製品

640骨角製品

650石器・鉄器

660上川アイヌ

661上川地方とは

671縄文時代

672縄文土器・石器

673擦文時代上川

674擦文住居

近世

675上川アイヌの歩み

676金属製品

681自然と生業

683送り場に送られた品々

685崩壊する伝統の暮らし

700石刃鏃文化

701石刃鏃の出土地

703石刃鏃文化の気候帯

705発掘現場の再現展示

707フゴッペ洞窟

708彩色礫 |

710縄文・続縄文の暮らし

711縄文の暮らし

712 神居古潭のストーンサークル

713第二の石器

714装飾品

716土偶

720ストーンサークル

721死者といのり

723狩猟の暮らし

724縄文時代最大の共同墓地

725石器

728大雪山山頂の石器

730北海道式古墳

732神居古潭竪穴群副葬品

732鉄斧

733刀剣類

734鉄製品

740擦文時代

741擦文時代の暮らし

742擦文土器

743ジオラマ

743晩秋の錦町5遺跡ムラ

744竪穴住居と簗状遺構

745竪穴住居内部

746鍛冶工房

747擦文人の暮らし

750アイヌ文化期

750生活道具

751家事・育児・死・葬儀

上川アイヌ

755ペニウンクルの一生

760上川アイヌの居住地

765ペニウンクルのくらし

768狩猟採集

770春

775夏

780秋

785冬

790祭祀

791祭壇

793コタンの祭り

797マラット(包飾頭骨) |

800大雪山の自然

801大雪山の概要

802氷河期の遺存種

803ウスバキチョウの生活史

804ナキウサギの分布

805大雪山 旭岳

806高山バッタ

811氷河期と北海道

821旭川の自然

822旭川の帰化生物

823ホンドイタチの侵入

824帰化植物

825セイヨウタンポポ

830開拓期の暮らし

833開村

840大雪山の自然

850旭川の自然

地学

900上川盆地の生い立ち

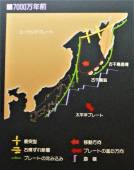

901大地は動いている

902海嶺

903北海道の基本構造

905地球の過去から未来

910上川盆地の生い立ち

912斜め沈み込み

913神居古潭構造体の誕生

914神居古潭の蛇紋岩

915オホーツク古陸の北上

916プレートの沈み込み

917大陸移動

920北海道の形成

921浅い海から平原に

923島弧と大陸の岩石比較

925日高変成帯

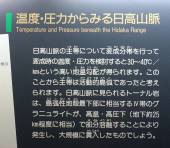

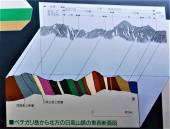

927日高山脈

928上川盆地

929大雪山系

960ジオラマ

990井上靖記念館

991旭川市クリスタルホール正面

992井上靖記念館 |

|

| |

はじめに

旭川市の所在する地域の地形は上川盆地です。この地方に先住する人々を上川アイヌと言います。

しかし、上川地方・上川管内というと、北海道中央の内陸の広い範囲を指し示すことになります。

従って、この博物館で語られる上川は旭川市周辺地域と解釈しています。だが、

旭川市と言っても、狭い地域です。東隣には幾つかの町を挟んで上川町があり、上川という地域はかなり広い範囲を指しているようです。 |

00博物館周辺

|

博物館周辺には公共施設が集中しています。きっと、再開発地域で、元は工場か自衛隊基地などでしょうか。

アリーナ:広さ3千㎡(42mX72m)、高さ21m、バスケットコート2面、バレーボール3面、テニス3面、バトミントン9面、卓球20台。

冬は、スケート、アイスホッケー、フィギュアスケート、カーリングが可能。多目的室あり。

アリーナ裏の駐車場は各施設共通で利用できます。

クリスタルホール、博物館、公園、保育所、生涯学習施設などがあります。 |

|

クリスタルホール:音楽堂、国際会議場、博物館の三施設を指します。

・音楽堂の収容人数は、597席です。1階に523席、2階に74席のバルコニー席

・国際会議場は 収容人数2900名としている。

博物館:常設展示室は上層・下層の2層構造で、

上層階には先住民アイヌやそれ以前の古代人、明治以降入植してきた和人など各時代の住居を復元移築し、

併せて当時の生活用品などを数多く展示している。

下層階では「北国の自然と人間のかかわり」をメインテーマに自然と人文系の資料を展示している。

旭川とその周辺の地質、地形、気候、生態系及びその形成過程を詳細に知ることができます。

さらに、特別展示室、郷土学習室などを設けております。 |

|

| |

01外観・入り口展示

|

| |

旭川市博物館常設展示室は、

上層(1階、先住アイヌの歴史と文化) 01~315

下層(地階、厳寒を生き抜く動植物と人) 400~

|

上層(1階、先住アイヌの歴史と文化)

先住民アイヌの世界へ

|

神々の世界への回廊

|

上川盆地を一望する嵐山。

上川アイヌは

神々と人間の世界をつなぐ場として

チノミシリ(われら祀る山)と呼んだ。

石狩川を丸木舟で上り下りする男たちは

嵐山の前で衣服を正し

女たちは被り物をとった。

水や獣、虫や器物に化身した神々がひしめく。

荘厳な世界(アイヌモシリ)の中で、

人々は

祈りと共に生きてきた。 |

神々の世界への回廊

眺めるのはいいが

氷点下20℃とか、、

もっと、、 |

物凄い極寒の地だから |

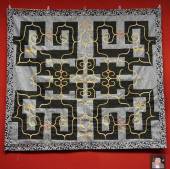

イワクテ 霊を送る

|

人間世界は仮の姿をした神々で満ちている。

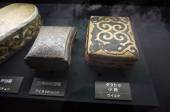

人が手にかけたものの霊は

祈りとともに神神の世界に送り返されなければならない。

1968年に嵐山の岩陰で見つかった現代の霊送りの跡では

狩りとられた獣の骨とともに

乳児用のおもちゃのが置かれていた。

器物にも神を認め、感謝を捧げた

アイヌの世界観をよく物語る。 |

|

100アイヌという人々 |

101

|

アイヌとは、アイヌ語など、固有の文化を持ち、北海道・サハリン南部・千島列島などに先住してきた人々をさしている。

この旭川にもペニウンクル(川上の人々)と呼ばれるアイヌが暮らしてきた。

弥生時代以降、大陸からの渡来人と混交していった本州の人々に対して、アイヌは縄文人の血をより濃く受け継いでいる。

彼らは、大陸や日本などと活発な交易を繰り広げ、複雑化する社会の中で、独自の歴史を歩んできた。 |

|

110サケ

|

40年ぶりに帰ってきたサケ

サケが豊富な北海道でも石狩川飛び抜けた遡上量を誇った。その

石狩川の三大産卵場のひとつが上川にあったことから、上川盆地に

遡上してくるサケ(シロサケ)はおびただしい量に及び、その様子は

「筆舌に尽くしがたい」とまで言われた。下流に設けられた施設

のため、1960年代前半に上川へのサケの遡上は途絶えたが、その

後2003年には魚道の設置と放流活動によって、およそ40年ぶりに

2匹のサケの遡上が確認され、以後も僅かずつではあるが、遡上が確認されている。 |

「サケの民」の誕生

|

北海道はサケに恵まれ、そこに暮らす人々は、縄文時代以来、サケを主食とする「サケの民」であったと考えられてきた。

内陸の人々が縄文時代からサケを食していたのは確かだ。しかし、地域社会全体が一律サケ漁量に特化し、一戸あたり数千尾もの莫大な量を捕獲するようになったのは、日本との交易が盛んになった擦文時代以降のことだ。

縄文時代には、食料選択肢の1つに過ぎなかったサケだが、擦文時代には、本州との交易品になったと見られる。

「サケの民」の誕生は、富を求める人々の誕生にほかならなかった。 |

|

40年ぶりに帰ってきたサケ

|

サケの産卵場

現代地図 |

上川盆地の

サケ遡上河川

産卵場・遺跡分布

|

|

|

サケを干す |

|

|

|

|

|

サケの民の誕生 |

サケの民の誕生

|

|

※旭川は、石狩川を遡上するサケが、産卵場として到達する地である。200kmあまり遡上したサケを大量に捕獲できる場所であったため、縄文時代から集落が続いていた。 |

|

|

|

120鍛冶

|

本州では、弥生時代以降、石器とともに、鉄の道具が使われ、古墳時代には多くの鉄器が流通するようになった。

北海道でも早くからこれらの鉄器を輸入し、擦文時代が始まる。8世紀頃には、節気は全て本州産の鉄器に置き換わった。

北海道アイヌは鍛冶を行っていなかったと考えられてきたが、発掘調査の結果、擦文時代から近世前半かけて、壊れた鉄の道を打ち直したり、輸入した古鉄などで道具を作るアイヌの鍛冶屋が各地にいたことが明らかになっている。この鍛冶屋は周辺の村々を巡回していたようだ。 |

|

130住居 |

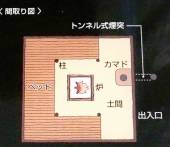

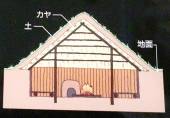

131古代の住居(擦文住居)

|

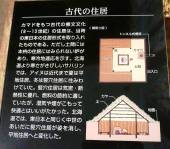

カマドを持つ古代の擦文文化(8~13世紀)の住居は、当時の東日本の住居形式を取り入れたものである。

ただし、土間には本州の住居には見られない炉があり、寒冷地適応を示す。

北海道より寒さが厳しいサハリンでは、アイヌは近代まで夏は平地住居、冬は竪穴住居に住み分けていた。

竪穴住居は気密・断熱性に優れ、燃料の節約に適していたが、湿気や煙がこもって快適とは言い難かった。

北海道では、東日本と同じく中世の間に竪穴住居が姿を消し、平地住居へと変化した。

※あの豪壮壮麗な奈良時代の巨大寺院建築や、平安貴族の寝殿造り住居の時代の庶民は、全て竪穴住居に住んでいた。なんとも… |

|

入口に博物館のマスコットキャラクター「ドグー」 |

古代の住居 |

間取り図

|

半地下式住居

|

板を立てかけた壁。

土間との間を開け、縁の下を作った板張りのの床。

極寒の地での住居の防寒対策は擦文人もオホーツク人も同じ。屋根は茅葺土置きの防寒。 |

ベッド付きの住居内

|

|

|

|

|

|

|

133古代の暮らし

|

近世アイヌの暮らしは、多くの日本や中国の製品によって彩られていたが、このような生活スタイルは、古代の擦文時代にまで遡る。

各種の鉄製品のほか、当時の日本でも貴族しか使わないような青銅製や漆塗りの華美な食器、

酒を満たして運ばれてきたであろう須恵器(陶器)、スギや、ヒノキの曲げ物、綿や絹の織物、コメ(麹?)などの本州製品、

さらにガラス玉など、中国製品が擦文時代の遺跡から見つかっている。

これら製品の多くは、身分を象徴する宝となり、また祭りにも用いられていたとみられる。 |

古代の暮らし

11c擦文時代の旭川

|

|

|

|

|

|

縄文からアイヌへ

縄文時代から中世にかけての文化圏と人の形質変化

縄文~アイヌへ |

縄文から中世にかけての

文化圏とヒトの形質 |

文化圏の変化

|

1縄文晩期

北海道・東北は縄文文化

幣舞系土器文化…道東東部・道東・道北

大洞系土器文化…道東西部・道南・東北地方

2続縄文前期(弥生中~後期併行)

続縄文文化…北海道全域、縄線文土器、微隆起線文土器、縄文系

弥生文化……東北地方中部・北部、磨消縄文系土器、 縄文系

……東北南部以南、渦巻文系土器 、縄文系渡来系混在 |

3続縄文後期

(古墳時代併行)

4擦文文化成立期

(7~9世紀) |

|

3続縄文後期(古墳時代併行)

|

オホーツク文化 |

… |

サハリン(樺太)、利尻礼文島、稚内周辺 |

|

擦文文化 |

… |

北海道(後北式・北大式土器)…縄文系形質人 |

|

|

… |

東北北部(土師器+続縄文系土器)…渡来系質 |

|

桃生城-城輪柵 |

… |

アイヌ語地名の南限、古墳の北限、稲作の北限 |

|

古墳文化 |

… |

東北中部(城・柵以南)、土師器 |

4擦文文化成立期(7~9世紀)

|

オホーツク文化 |

… |

サハリン(樺太)、江の浦式土器 |

| |

|

|

利尻礼文・オホーツク沿岸・サロベツ沿岸・国後島(刻文・沈線文・貼付文土器)、渡来系形質 |

|

擦文文化 |

… |

道央東部・十勝・根室(擦文土器)…縄文系形質 |

|

|

… |

東北北部(土師器+続縄文系土器)…縄文系と渡来系混在 |

| |

多賀城-秋田城 |

… |

稲作の北限、城柵の北限 |

|

土師器文化 |

… |

東北中部(秋田城~多賀城 以南)土師器…和人 |

|

5擦文文化成立期

(10~12世紀)

6アイヌ文化成立期

(13世紀) |

|

5擦文文化成立期 (10~12世紀)

|

オホーツク文化 |

… |

サハリン(樺太)、南貝塚式土器 |

|

擦文文化 |

… |

北海道全域からトビニタイ文化域を除く(擦文土器)…縄文系形質 |

| |

トビニタイ式 |

… |

東十勝・根室・網走・国後(トビニタイ式土器) |

| |

津軽海峡線 |

… |

言語の境界、稲作の北限 |

|

土師器文化 |

… |

東北以南、土師器 |

6アイヌ文化成立期 (13世紀)

|

アイヌ文化 |

… |

サハリン南端・北海道・国後…縄文形質 |

| |

人文化 |

|

津軽海峡以南 |

|

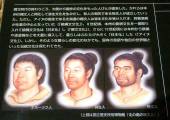

ヒトの形質変化

|

縄文時代の終わり頃、大陸から稲作の文化を持った人々が渡来した。

彼らは本州の縄文人と同化して、弥生文化を生み出し、和人の祖先である弥生人が成立していった。

ただし、アイヌの祖先である北海道の縄文人は、弥生文化を受け入れず、狩猟漁労が生業の中心となっていた(「続縄文文化」)。

8世紀頃、本州の農耕文化を一部取り入れて、続縄文文化は「日本化」し(「擦文文化」)、

さらに13世紀頃には、本州から鉄鍋や漆塗り椀などなどを大量に導入して、暮らしは再び大きく「日本化」した(「アイヌ文化」)。

しかし、そのような暮らしの変化の中でも、固有の言語や独自の世界観といった伝統文化は保たれてきた。 |

ヒトの形質変化 |

オホーツク人

弥生人

縄文人 |

|

|

|

|

|

137アイヌの住居チセ

|

中近世に用いられたアイヌの平地住居「チセ」については、北方起源とする説もある。

しかし、北海道の人々が縄文時代から擦文時代まで本州と同じ形式の住居に住んできたことを考えると、本州の住居との関係を重視すべきであろう。

耐寒性に劣る平地住居に移行したのは、竪穴住居内部にこもる煙と湿気が嫌われ、暖房効率より「健康」が選択されたためなのだろうか。 |

|

140農耕と祭 |

141農耕

|

古代の擦文時代以降、アイヌが全道各地で農業をさかんにおこなっていた事実が発掘調査によって明らかになっている。

寒冷地のためコメの栽培はできなかったようだ が、アワキビ・ヒエ・オオムギなどの雑穀類が大量に出土する。

近世アイヌの農業は粗放かつ零細であり、生業に占める比重は小さいとい われてきた。

しかし近年、畝をもつ面積1千㎡以上の広大な近世の畑跡が次々発見されている。

そこでは耕起から収穫まで多くの人手を要したことだろう。 アイヌは狩猟漁撈もおこなう「農耕民」だったのかもしれない。 |

貝包丁(カワシンジュ貝の貝殻)

|

アイヌは穀物の穂を刈る道具として、カワシンジュ貝の殻を用いていました。

どうやって使ったのかな? |

|

|

|

貝包丁

カワシンジュ貝の貝殻 |

|

|

|

貝包丁の持ち方 |

➀人差し指にひもをかけて 貝殻を軽くにぎります。

②貝殻のふちを茎にあて穂を刈り取ります。 |

|

10世紀 擦文時代の旭川

|

古代の擦文時代以降、アイヌが全道各地で農業をさかんに行っていた事実が発掘調査によって明らかになっている。

寒冷地のため、米の栽培はできなかったようだが、アワ・キビ・ヒエ・オオムギなどの雑穀類が大量に出土する。

近世アイヌ農業は粗放かつ零細であり、生業に占める比重は小さいと言われてきた。

しかし、近年、畝を持つ面積1千㎡上の広大な近世の畑跡が次々発見されている。

そこでは耕起から収穫まで多くの人出を要したことだろう。アイヌは狩猟漁撈も行う「農耕民」だったのかもしれない。 |

10世紀の農耕

|

|

|

143クマ祭り

|

農耕と祭り

アイヌが雑穀を栽培していたのは、食用としてだけではなく、祭りで人々に振る舞う、酒の原料とするためでもあった。

飼育した熊を殺し、熊に仮装し(てい)た神の霊を解き放ち、神の世界に送り返す「クマ送り」は、最大規模のアイヌの祭りであった。

そこでは、村の内外から多くの人々を招待し、酒食でもてなした。

クマ送りは、アイヌの地域社会の一体感を深め、祭りの主催者の威信を高め高めるうえで重要な意味を持っていた。 |

農耕と祭り |

農耕と祭り |

|

|

|

|

クマ祭り |

|

ヌササン(祭壇) |

|

|

|

|

※考察 ヌササン

アイヌ語=ヌササン=祭壇は、日本語=幣段(ヌサを並べた祭壇)のことではないだろうか。

御幣=幣=ヌサ(大和語)はアイヌでは「削りかけ=イナウ」に代用されます。紙の入手が困難だったのかもしれないし、初めから削りかけでアイヌ社会に持ち込まれたのかもしれません。

削りかけを検索すると、和人社会でも削りかけが儀式・祭礼の道具として現代でも登場することがわかります。

神奈川県相模原市の風物として削りかけが神棚に供えるものとして取り上げられています。

コトバンクでは、削りかけ=削掛

① 柳などの枝を細く削り、茅花(つばな)の花のような形に作った棒。

近世、正月一四日に飾りなわ(しめ縄)を取払った後、一四日の夕方から邪気を払い福を招くまじないとして、門戸に掛けた。

削花(けずりばな)①からでた物。別名は祝木(いわいぎ)。《 季語・新年 》

[初出の実例]「其家の門柱(かどはしら)左右にけづりかけを仕候て」(出典:信長公記(1598)首)

② 「けずりかけ(削掛)の神事」の略。

削りかけ神事とは

12月30日の夜に京都八坂神社の神事。

削りかけ6本を焼いて煙の方角で豊凶を占う。この火を火縄にして持ち帰り元旦の雑煮の付け火とする。

ん?この行事は最近も盛んに行われていますね。そしてこの祭りでは暗い境内で参詣人同士が悪口を言い合うのが名物。

[初出の実例]「悪口に意趣は残らぬけづりかけ」(出典:雑俳・唐子おどり(1704‐16頃))

③ アイヌの風俗で神にささげる幣(ぬさ)。柳、ニワトコなどの皮をはいで、枝の周囲に下げたもので、最も神の喜ぶものとされた。

私は、古代・中世に大和人が大量に北海道に渡り、アイヌと同化して大和文化を融合させた際に、紙で作った御幣の代わりに

木の削りかけで代用したものと思っていました。確かにイナウは御幣のように上から下に拡がって流れる構造で、御幣とよく似ています。

御幣とは、幣に丁寧の接頭語御を付けたもので本来は幣。

元は布を(後には紙を)段ビラに切ってヒラヒラさせるもの。これをふるって周囲の穢れを払拭する道具。つまり、はたきだったのです。

布から紙に変化した時点ですでに当初のはたきの役目からポーズとしての祓い清めに特化したようです。

これを貴重な紙や布ではなく、木の削りかけで代用したものが、おそらく古代・中世の大和文化では用いられ、この時点ですでに

はたきではなく祓い清めの仕草をする道具となっていたと思われます。

更にそれが発展して、神へのお供えなどの荘厳具として本来の意味をどんどんなくしていったものと思われます。

つまり、アイヌ社会に持ち込まれた古代神道では、紙の御幣も、木の削り掛けも両方あったのでしょう。そして木の加工に巧みな

アイヌの技術と智恵で、新鮮な木の香りの芳香を放つイナウが生まれたのでしょう。

アイヌの信仰では、木製御幣であるイナウはカムイ(神)への供え物。魔物を払う。振るってカムイに祈りを伝える道具。

これはまるまる本来の御幣(イナウ)のになう役割そのものです。

では、それ以前のアイヌの儀式はどのようなものだったのかは、とても想像がつかない全く異なった祭礼だったのかもしれません。

さて、私がこのようなことに興味を持ったのは、ユーチューバ―「難聴うさぎ」さんの「青ヶ島大冒険」動画を見ていた時です。

補聴器をはずすと自分の声すら聞こえないというハンディの女性ですが、健常者と変わりなく活動しています。

伊豆諸島最南端の青ヶ島という二重カルデラの火山島内を散策した時に、神社の扉を開けると、そこに、左右に御幣を伴った神体が

ずらっと並んでいました。普通は、円形金属板の鏡を中心に、左右に榊や御幣を配置したものがひと組置かれているものです。

ところがここではそういったものが幾つか並んでおり、それがアイヌの祭礼で、いくつもの神々と削りかけがびっしりと立ち並ぶ光景が

アイヌ独特のアニミズムによるものだと考えていましたが、それは、古代中世の和人の神祭りの風習ではないかと思いました。

つまり、青ヶ島には古いアニミズム的祭祀の痕跡が残っているのではないか、と思いました。

難聴うさぎ氏は島外人で、島内人ユーチューバ―の「青ヶ島ちゃんねる」さんでは、このような投稿はありません。普通とお考えでしょう。

ただ、スマホで垣間見た私の見間違いかも知れないので行って確かめたいところではありますが、ちょっと遠すぎて大変です。

|

|

150暮らし

|

アイヌの暮らし

かつてのアイヌの生活に思いを馳せる……神々に祈る男たち、神々に踊りを披露する女たち、猟に行き家族のために食料や毛皮を得る男たち。女たちは、子育てや家事を担い、手を休めることがないほど働く。自らを癒すために奏でるトンコリの音色が風に運ばれていく。アイヌモシリで、人々は、大自然の摂理に寄り添い、先祖からの叡智を受け継いでいく。 |

アイヌの暮らし |

アイヌのくらし |

アイヌ人形は、 神崎アイヌ細工店 (明治40年代、 旭川市 5条7丁目で創業) から、

アイヌ細工一式やアイヌ関係参 「考書などを販売していた

佐々木豊栄堂 (大正15年、 旭川 市旭町11丁目で開業) が仕入れて販売していたものなど

背景絵 「林家旧蔵アイヌ風俗画 画稿」 小樽市総合博物館蔵 |

イフンケ(子をあやす)

ルラ(運ぶ) |

ウポポ(踊る)鶴の舞

レッテ(奏でる) |

ヤィシニレ(休む)

キムン(猟にゆく) |

|

|

|

|

160交易 |

161交易の民アイヌ

|

縄文時代から、本州の産物は、北海道に流通していたが、擦文時代には多くの本州産品や中国産品が北から南から流通するようになった。

擦文時代後半の10世紀以降、北海道の人々は、各地の生態系に適応しながら交易品であった陸獣・海獣などの狩猟・漁労に特化するとともに、

河口部に海上交通の拠点としての村を設け、長距離交易に従事していた。 |

交易の民アイヌ |

|

ウイマム |

交易の民アイヌ |

ウイマム:アイヌ語=交易

日本語の「ういまみえ(初見)」「おめみえ(御目見得)」の転訛説とアイヌ語の「交易」を意味する語とする説がある。

|

佐波理の碗とオオワシの尾羽

|

10世紀以降、本州との交易が拡大すると、北海道にはそれまでの鉄の道具に加えて、米・織布・漆塗椀といった様々な本州の産物が流通するようになった。中でも、釧路・日高・胆振・恵庭など太平洋側の各地の遺跡から出土している佐波理の鋺は、極めて高価なものであった。

銅合金製の佐波理は、6世紀に朝鮮半島からもたらされ、平安時代には仏具や貴族の高級食器として使用された。

しかし10世紀中葉以降、この鋺が北海道から多く出土するようになる。金色に輝く佐波理の鋺は、アイヌ交易の戦略物資になっていたとみられる。

本資料は、京都在住の白井克明氏(伝統工芸士)が、当時の鋺を復元したものである。

一方、これら本州産物の対価として、北海道からはヒグマやアシカなどの獣皮類が輸出されていた。しかし10世紀以降、本州側の史料には、最高級の矢羽であるオオワシの尾羽に関する記述が多く見られるようになる。オオワシはロシア極東地方沿岸で繁殖し、冬季には北海道のオホーツク、海と太平洋の沿岸、千島列島に飛来する。

近世にはこれら地域のアイヌが大量のオオワシを捕獲し、その尾羽を本州へ出荷していた。このような状況は10世紀にさかのぼるようだ。

本資料は、旭川市旭山動物園所蔵のオオワシ尾羽である。 |

佐波理の碗とオオワシの尾羽

|

オオワシ尾羽 |

佐波理の碗とオオワシの尾羽

|

佐波理

仏具のさわり |

佐波理:銅にスズ,鉛を加えた合金で,叩くとよい音を発するため響銅(さはり)とも書く。サハリの語は《和名抄》によると新羅の〈サフラ〉から転訛したという。 |

|

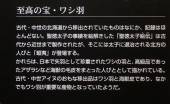

162至高の宝 ワシの羽

|

古代・中世の北海道から移出されていたものは、何か、記録はほとんどない。

聖徳太子の事績を絵解きした「聖徳太子絵伝」は、古代から近世まで制作されたが、そこには太子に退治される北方の人々「蝦夷」が登場する。

彼らは、日本で矢羽として珍重されたワシの羽と、高級品であったアザラシなど海獣の毛皮をまとった人々として描かれている。

古代・中世アイヌの主な移出品はワシ羽と海獣皮であり、中でもワシ羽が重要な産物となっていたようだ。 |

|

至高の宝ワシの羽

|

オオワシ羽

斜里町立知床博物館

|

至高の宝ワシの羽

|

|

|

聖徳太子絵伝 |

助命を乞うてワシ羽を差し出す蝦夷

「聖徳太子絵伝」太子10歳の場面(部分)。

鎌倉時代後期。

愛知県安城市本証寺蔵 |

アイヌの舟

|

荷物を大量に運搬できる舟は、交易の手段として、アイヌ社会では欠かせないものとなっていた。

アイヌの船には丸木舟(チプ)と、丸木舟の舷側に板を積み重ねて大型化した板綴船(イタオマチプ)の2種がある。

外洋航海にはイタオマチプが用いられたが、大型の例として、24人が乗船し、さらに小舟一艘と生活用具一式、猟犬5匹を積み込んだ、千島アイヌのイタオマチプの記録がある。 |

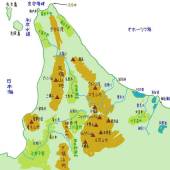

|

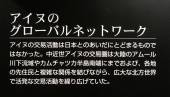

163アイヌのグローバルネットワーク

|

アイヌの交易活動は、日本との間にとどまるものではなかった。中近世アイヌの交易圏は、大陸のアムール川下流域やカムチャッカ半島南端にまで及び、各地の先住民と複雑な関係を結びながら、広大な北方世界で活発な交易活動を繰り広げていた。 |

アイヌのグローバルネットワーク

|

|

アイヌのグローバルネットワーク |

|

|

|

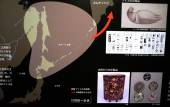

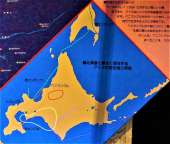

拡大するアイヌの活動圏

|

8世紀、サハリンから南下していたオホーツク文化の人々によって、北海道の

北部や頭部、千島が占められる中、道央から道南に古代アイヌの文化である

擦文文化が生まれた。本州との交易が活発化するに伴い、アイヌは交易品

を求めて、オホーツク人を排除・同化しながら、その活動圏を北海道全域、次いでサハリン・千島・大陸・カムチャッカへと次第に拡大していった。

拡大したアイヌ世界は、サハリンアイヌや千島アイヌなど土着化して固有の文化を形成していった、各地アイヌの中継交易によって有機的に結ばれていた。カムチャッカや千島からは、ラッコ皮・オオワシ羽・大陸からは中国の錦・香料・ガラス玉・日本からは漆器・鉄製品など、多彩な産物が北海道を結節点としてゆきかった。

特に中国製品の流通を掌握していた日本海沿岸地域のアイヌは大きな富を蓄えていた。 |

拡大するアイヌの活動圏 |

アイヌの活動圏

交易圏の拡大  |

|

|

|

|

アイヌの交易圏

8世紀

10世紀  |

8世紀

東北北部太平洋側中心

北海道石狩-根室線以南

9世紀

襟裳岬-網走線以北

から国後に進出 |

11世紀

13世紀  |

11世紀

秋田-八戸線以北

~本州へ

根室を除く北海道

~南千島へ

サハリン南部

~北部・黒竜江下流域

13世紀

東北北部~択捉、全樺太~黒竜江下流域から沿岸域 |

15~近世 |

15世紀~近世

東北北部~カムチャッカ半島南端、

全樺太~アムール川内陸部

|

15~近世 |

拡大するアイヌの交易圏

上に記述 |

大陸からの交易品

蝦夷錦、ガラス玉

|

|

|

|

|

ラッコ皮 |

ワシ羽 |

本州からの交易品

漆器

|

刀剣・鉄製品 |

|

|

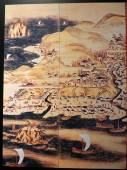

165アイヌの交易拠点から和人の交易都市へ―松前

|

道南は対本州交易の窓口であり、擦文時代から中世にかけて、本州との交易活動に特化したアイヌがひとつのグループを形成していた。

しかし15世紀以降、彼らの領域は進出してきた和人集団によって侵略され、コシャマインの戦い(1457年から)などアイヌと和人の対立が勃発する。

これに勝ち残った蠣崎氏は、徳川家康から対アイヌ交易の独占を保障され、松前藩が成立、城下の松前は、北方世界の産物を集め大いににぎわった。

※松前は和人に奪われたアイヌの交易都市だったのか。 |

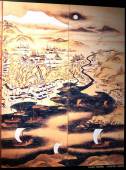

松前城下絵図 |

アイヌ交易の拠点 |

松前絵図1

|

松前絵図2

|

松前絵図3

|

|

166交易の宝

|

167北からの蒙古襲来 11世紀 擦文時代の宗谷海峡

|

元(モンゴル)が、1274年と81年の2回にわたって北九州に攻め入った、いわゆる蒙古襲来はあまりにも有名である。

しかしほぼ同じ頃、元がサハリンのアイヌと戦争を行っていた事実はほとんど知られていない。

アイヌは11世紀頃、交易拡大のため、サハリンに進出し、13世紀になると、その活動圏は、サハリンを足場として大陸のアムール川下流域にまで及んでいた。

元(げん)のサハリン派兵は、北からの日本侵略を意図したものではなく、元のサハリン支配を脅かすアイヌの排除が目的であったと見られている。 |

北からの蒙古襲来 |

北からの蒙古襲来 |

|

※考察 アイヌの交易範囲

アイヌの交易範囲 |

和人との交易地松前から北海道最北端の稚内までは大変な距離である。

稚内からアムール川下流域まではその何倍もの距離がある。

島伝いとはいえ、カムチャツカ半島まではそれよりもまだ遠い。

北の海は危険な海である。落ちれば、たちまち絶命してしまう氷海。

アイヌの前にオホーツク人やニブフたちがおこなっていた海洋交易だが、

海洋民族ではない擦文人が、オホーツク人との融合以降、海洋進出したとはいえ、この航海には現代でも不安を感じる。

丸木舟での南島縄文人の貝交易、縄文時代の日本海航路。

準構造船での続縄文・弥生時代の交易。構造船での奈良時代以降・擦文時代の大規模な環日本海交易。

ホモサピエンスというのは無謀とも思える航海が好みなんだろうか。 |

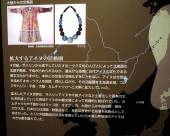

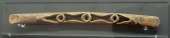

北まわりの宝

女性の宝 タマサイ(首飾り)

|

アイヌ女性が盛装の際に着用。身を守る護符でもあった。

ガラス玉は大陸産のほかに本州産のものも使用された。 |

|

168ロシア製のコートを着る長老

|

左に立つアイヌのリーダー像は、ロシア製と見られるコートと靴、中国製の絹の服を身に付け、日本製の刀を手にしている。

交易によって手に入れた異文化の産物の多くは、アイヌにとって、威信と名誉の象徴である宝(イコロ)とされ、この宝を多く持つ富裕な者からリーダーが選ばれていた。

リーダーの中には、多くの隷属民(ウタレ)を抱えるものもおり、神格化されてときに神(カムイ)と呼ばれていた。

アイヌの活発な交易活動の主たる動機は、名誉と威信をもたらす。この宝の入手にあったと言って良い。 |

ロシア製コート

中に中国製衣類

|

|

手には日本製刀剣 |

ロシア製コートの

アイヌの長老 |

|

|

|

169ヌルガン永寧寺碑文 永寧寺碑文和訳

|

勅修奴児干永寧寺記(1413年)建立拓本

(ちょくしゅう ぬるがん えいねいじき)

勅修(勅命によって改修された) 奴児干(黒龍江河口の地の) 永寧寺(15世紀初めに明朝が立てた寺)

中国の明朝は1413年、北東アジア支配の拠点であったアムール川下流のヌルガン(現在はティル村)に永寧寺という寺院を建立し、その経緯を記した碑を建てた。碑文には明朝に朝貢するアイヌ(苦夷)についても記されている。

中世アイヌついて述べる日本側の資料がほとんどないなか、元朝との戦いの後もアイヌが大陸へ往来し、中国と日本の間で中継交易に活躍していた事実を示す本石碑は極めて貴重である。明朝の辺境支配のモニュメントであった永寧寺碑文はまた、中世アイヌのグローバルネットワークのモニュメントにほかならない。 |

|

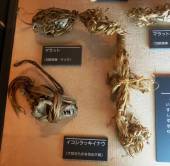

| |

| |

200北方民族の世界

|

201北方民族の世界

|

アイヌは、サハリン北部・アムール川下流域・カムチャッカ半島の環オホーツク海地域に暮らす先住民と交流し、その文化的影響を強く受けていた。

特に18世紀以降、狩猟漁撈を生業とするこれらの地域の先住民を結びつけていたのは、彼ら(アイヌ)がもたらす毛皮と中国の絹と言う世界の二大商品の交易であった。

このコーナーでは、シルクロード(絹の道)とファーロード(毛皮の道)が交差して富が行き交った、環オホーツク海を中心とする地域の民俗資料を紹介する。 |

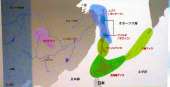

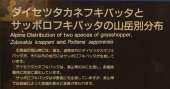

このコーナーで紹介する北方民族

|

中国大陸内陸部

オロチョン

アムール川下流域・沿海州沿岸・サハリン北部

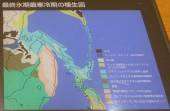

ニブフ(ギリヤーク)

サハリン北部・多来加湾沿岸

ウイルタ(オロッコ)

サハリン南部

サハリンアイヌ

北海道

北海道アイヌ

千島列島

千島アイヌ |

|

202北方民族

エンチュウ(樺太アイヌ)

|

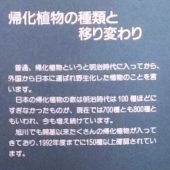

エンチュウの暮らし

|

居住域 |

エンチュウはサハリン(樺太)南半に居住し、樺太アイヌと他称されます。

冬、エンチュウは、山辺のトイチセ(土の家)と呼ばれる竪穴住居で暮らし、海や山谷で狩猟漁撈を行い、春になると、海辺のサッチセ(夏の家)へ移ります。秋までは漁労の季節です。多量に捕獲したサケ・マスは干魚にされ、主に冬の食料に利用します。

人々はテンを始めとする毛皮や干魚で、中国や北海道を介して、本州と交易を行い、鉄製品や玉などを入手しました。 |

ニブフ(ギリヤーク)

|

ニブフの暮らし |

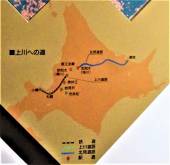

居住域 |

ニブフはサハリン(樺太)北部に居住しています。同様の文化を持つ人々が、アムール川最下流域におり、自らをニブフと称します。

人々にとって、春から秋は海獣狩猟や漁労の季節であり、冬は山野で狩猟を行います。

漁獲した魚は、夏の家の周囲に設けた魚干棚で乾燥され、冬の貯えとなります。

人々は多くの犬を飼い、輸送に使役されるほか、肉や、毛皮を人々にもたらします。また、犬は種々の品物と交換され、その数は貧富の指標とされます。 |

ウイルタ(オロッコ)

|

ウイルタの暮らし |

居住域 |

ウイルタは、サハリン(樺太)中北部で、トナカイを飼養していますが、その数は多くはありません。

春から秋は漁期です。河口近くに建てた夏の家で、漁獲した魚を越冬用に加工します。漁期が終わると冬の家で春までトナカイとともに移動しながら、山野で狩猟を行います。

トナカイは、荷物の運搬などに使役される他は、人々の生活を支えるほどのものではなく、その飼養は副次的なものに過ぎません。 |

エヴェンキ(シベリア・中国東北地方北部・主にロシア国内のクラスノヤルスク地方にある旧エヴェンキ自治管区地域に居住する)

(エヴェンキ続の一部は朝鮮半島に流入し、濊(ワイ)族)

|

エヴェンキの暮らし |

居住域 |

中国東北部、大・小興安嶺付近に居住するエヴェンキ(オロチョン)は、馬を飼養するグループとトナカイを飼養するグループに分かれています。

いずれも狩猟を主な生業としており、獲物を求めて移動生活を行い、獲物の肉は食用に、毛皮は中国やロシアとの交易に用いられています。

トナカイ、馬の飼養は、極北地方のツンドラや中緯度の半乾燥草原における大規模な飼養とは異なり、小規模なものです。これらの家畜は、人々の大切な財産であり、荷物の運搬や乗用に使役されます。 |

|

| |

210民族衣装

|

211アイヌ

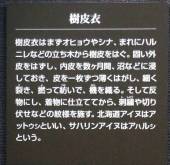

樹皮衣

|

樹皮衣はまずオヒョウやシナ、まれにハルニレなどの立木から樹皮を剥ぐ。

硬い外皮をはずし、内皮を数ヶ月間沼などに浸しておき、皮を一枚ずつ薄くはがし、細く裂き、撚って紡いで、機を織る。

そして反物にし、着物に仕立ててから、刺繍や切り伏せなどの文様を施す。

北海道アイヌはアットゥシと言い、サハリンアイヌはアハルシと言う。 |

|

樹皮衣 |

アハルシ(樹皮衣)

サハリンアイヌ |

|

樹皮衣 |

タシロ(山刀)

北海道アイヌ |

アットゥシ(樹皮衣)

北海道アイヌ |

|

チカミコテ(手甲)

北海道アイヌ |

アタンブサ(木綿帽子)

サハリンアイヌ |

サパウンペ(礼冠)

北海道アイヌ

|

|

|

212

北海道アイヌの樹皮衣

|

敷物

シキナ(ガマ)

北海道アイヌ |

|

213入れ物

|

衣装入れ、(行李)

アイヌの女性は、ほんのわずかな時間にも、糸を撚るなどして決して手を休める事は無いと言われている。

幼い頃から「遊び」を通して、様々な手仕事を覚えていく。

物語には結婚する女性が、ケトウシ(衣装入れ)に衣装や身の回りのものを入れて背負っていく様子が謡われている。

ケトウシや衣装の用意は、成人した女性として必要な条件の1つでもある。

サラニップ 編み袋

サラニップは、袋の大きさによってそれぞれ、山菜や、ヒエやアワなどの収穫用・運搬用、保存食などの貯蔵用に使われた。

その作り方には数種あり、材料はオヒョウやシナの内皮を加工し細く裂き撚ってヒモ状にしたもので編まれるもの、ブドウ蔓の内皮を細く裂いただけのもので編まれるもの、イテセニ(ゴザ編み台)を使う方法などがある。 |

|

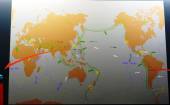

|

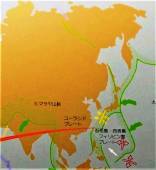

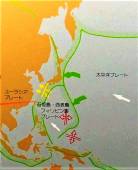

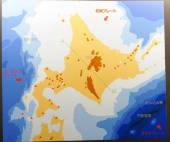

ケトウシ 衣装入れ

北海道アイヌ |

|

|

|

カロップ 編みカバン

北海道アイヌ |

サラニップの編みかけ

北海道アイヌ |

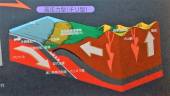

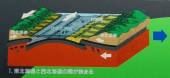

サラニップの材料

北海道アイヌ |

サラニップ |

|

|

|

215北海道アイヌ

刀吊帯

|

刀吊帯は、エムシアツと言い、アイヌの男性の盛装の際、右肩から斜めにかけられる。

材料はオヒョウの内皮を加工して細く裂き、経糸を撚り、黒と白の木綿糸を織り込み、幾何学的な模様を作り出す。

エムシアツは、アイヌの女性が作り出すものの中でも、技法が複雑であり、そのため技を受け継ぐアイヌ女性は少ないと言われている。 |

エムシアツ(刀吊帯) |

エムシアツ(刀吊帯)

製作中

北海道アイヌ |

刀吊帯 |

エムシ=太刀

アツ=布 |

アットゥシ |

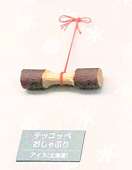

テッコッペ(おしゃぶり) |

バッカイタラ

おんぶひも |

シンタ

ゆりかご |

|

| |

220北方民族 |

221展示資料について

サハリンアイヌ

エンチュウの展示資料

|

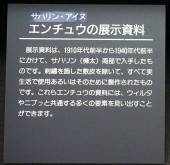

サハリンアイヌ エンチュウの展示資料

展示資料は、1910年代前半から1940年代前半にかけて、サハリン(樺太)南部で入手したものです。刺繍を施した敷皮を除いて、すべて実生活で使用、あるいはそのために制作されたものです。これらエンチュウの資料には、ウイルタやニブフと共通する多くの要素を見いだすことができます。 |

オロチョン

エヴェンキの展示資料

|

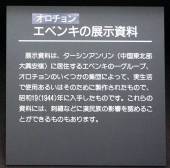

オロチョン エベンキの展示資料

展示資料は、ターシンアンリン(中国東北部大興安嶺)に居住するエベンキの1グループ、オロチョンのいくつかの集団によって、実生活で使用、あるいはそのために製作されたもので、昭和19 (1944)年に入手したものです。これらの資料には、刺繍などに漢民族の影響を認めることができるものもあります。 |

ニブフとウイルタの展示資料

|

ニブフとウイルタの展示資料

展示資料は、昭和7(1932)年から昭和15(1940)年にかけて、サハリン(樺太)で入手したものです。これらの資料には、実生活で使用したもののほか、民芸品(財布、煙草入れ、刺繍を施した敷皮など)が含まれています。

ニヴフは、本来アムール川河口付近に居住していた人々の呼称です。一方、サハリン(樺太)北部の人々は、自らをニクブンと称していました。現在では両地域の人々をニブフとも読んでいます。 |

|

222衣料品

|

|

チカラカラペ(木綿衣)

北海道アイヌ |

|

サパウンペ(礼冠)

北海道アイヌ |

|

|

テクンペ 手甲

北海道アイヌ |

ホシ(脚絆)

アイヌ(北海道)

|

|

|

|

皮衣(ウイルタ) |

皮衣(ウイルタ) |

銃弾入れカバン

ウイルタ |

メータカ(毛皮帽子)

ウイルタ |

|

|

皮衣 オロチョン |

皮衣 オロチョン |

アオン(毛皮帽子)

オロチョン |

皮手袋

オロチョン |

|

|

|

224

|

チキリペ 衣服

サハリンアイヌ |

トゥ―ス 子守具

ニブフ |

オホコ :獣皮衣

サハリンアイヌ |

|

鳴響玩具

オロチョン

|

|

※鳴響玩具って

ベルの事だな |

オホコ :獣皮衣

サハリンアイヌ |

|

|

225履物

|

チェプケリ 魚皮靴

北海道アイヌ |

ゴニムーク 皮長靴

ウイルタ

|

マックシキ 毛皮長靴

ニブフ

|

革靴 オロチョン

|

ストゥケリ

ブドウ蔓革製靴

北海道アイヌ |

|

226鞄

|

鞍敷 オロチョン |

鞍敷 ウイルタ

|

革鞄 オロチョン |

革鞄 オロチョン

|

クマ革製カバン

サハリンアイヌ |

|

| |

230祭祀・祈祷 |

231祭祀具

|

|

キムンカムイ(山の神)

クマ神

北海道アイヌ |

|

シト(アイヌ語:団子)

クマ神のお土産用団子

北海道アイヌ |

|

イクパスィ(捧酒箸)

トゥキ(酒器) |

カムイキセリ

クマ神用煙管

北海道アイヌ |

|

|

|

|

|

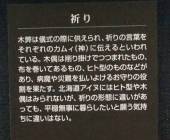

232祈り

|

木幣は儀式の際に供えられ、祈りの言葉をそれぞれのカムイ(神)に伝えると言われている。

木偶は

削りかけで包まれたもの、

布を巻いてあるもの、

ヒト型のものなどがあり、

魔除けや災難を払いよけるお守りの役割を果たす。

北海道アイヌには、ヒト型や木偶は見られないが、祈りの形態に違いがあっても、平穏無事に暮らしていたいと願う気持ちに違いは無い。 |

イナウ |

レプンカムイイナウ(サハリンアイヌ)=シャチの神(沖の神)

イコンカラカムイイナウ(サハリンアイヌ)=意味不明

※イコンパプ=青虫、イコンカラ=アイヌ語になし

木幣(オロチョン)※沿海州内陸部の山岳民族・エベンキの一支族

マシネクワ(サハリンアイヌ)意味不明

ナッカウクワ(サハリンアイヌ)意味不明

イナウ 木幣(北海道アイヌ)木を削って作った御幣(幣) |

祈り

|

|

233祈祷師の御神体

|

|

シャーマンシエウラニ

シャーマンの神体

ウイルタ |

ニポポ(木偶)サハリンアイヌ

セワ(木偶)ウイルタ(サハリンのトナカイ遊牧民) |

|

|

234祈祷具

サマ(シャーマン)と病気治療

|

ウィルタは、神や精霊との交流を通して、その意思を伝えたり、病気治療などを行うシャーマンをサマと呼びました。

サマは自分の神や助力を得る精霊をいくつか持っています。これらは木偶に作られ、サマの神体、守護霊として祀られました。

病気になるとサマの治療を受けるか、サマの指示によって、セワ(木偶)を作り、病気のお守りとしました。

下痢の時のセワは、くびからしりまで穴があいていたり、腰痛には、腰を曲げたセワが作られるなど、幹部が強調されます。

病気が治ると、それは個人のお守りとして、所持されました。 |

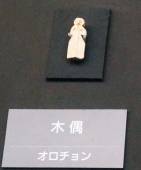

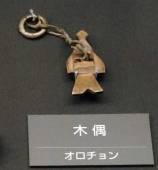

木偶-イノカとニポポ

|

イノカ(クマの彫像)は、クマ送りに際して作られ、殺した熊の頭部に乗せるとも、クマの陰毛を生皮のうちに貼り付け、小箱に入れて家の祭壇などに供えたともいわれます。いずれにしても、熊猟祈願そして来訪への謝意を表して作ったものでしょう。

一方、二ポポ(護符)と呼ばれる人形は、おもちゃとお守りの2種類に大別されます。

お守りとしての二ポポは子供の着物のエリや帯に結び、常に身に付けていました。

ニポポは、当初病気治療を目的に作られ、後に用途が変わってきたと考えられています。 |

|

|

チカイ 木偶 ニブフ

|

木偶 オロチョン

|

セワ 木偶 ウイルタ

|

セワ 木偶 ウイルタ

|

|

イナウニポポ 木偶

サハリンアイヌ |

セワ 木偶 ウイルタ

|

木偶ニブフ

|

木偶 オロチョン |

セワ 木偶 ウイルタ |

|

木偶

オロチョン |

セワ 木偶 ウイルタ

|

エカエカ おまもり

北海道アイヌ |

|

|

|

サマと病気治療 |

ウィルタは、神や精霊との交流を通して、その意思を伝えたり、

病気治療などを行うシャーマンをサマと呼びました。

サマは自分の神や助力を得る精霊をいくつか持っています。

これらは木偶に作られ、サマの神体、守護霊として祀られました。

病気になるとサマの治療を受けるか、サマの指示によって、

セワ(木偶)を作り、病気のお守りとしました。下痢の時のセワは、くびからしりまで穴があいていたり、腰痛には、腰を曲げたセワが作られるなど、幹部が強調されます。

病気が治ると、それは個人のお守りとして、所持されました。 |

| |

木偶-イノカとニポポ  |

イノカ(クマの彫像)は、クマ送りに際して作られ、殺した熊の頭部に乗せるとも、クマの陰毛を生皮のうちに貼り付け、小箱に入れて家の祭壇などに供えたともいわれます。

いずれにしても、熊猟祈願そして来訪への謝意を表して作ったものでしょう。

一方、二ポポと呼ばれる人形は、おもちゃとお守りの2種類に大別されます。

お守りとしての二ポポは子供の着物のエリや帯に結び、常に身に付けていました。

ニポポは、当初病気治療を目的に作られ、後に用途が変わってきたと考えられています。 |

|

235楽器

|

トンコリはサハリンが発祥とされている。

口琴のムックリは、北海道アイヌの物は竹製であるが、同じ構造で金属製のものはサハリンのほか、シベリアやヨーロッパなどにもみられる。

※口琴はホモサピエンスが出アフリカの時に持って出たと言われるほど世界中に拡散している。最もふるいとされるアボリジニも。アフリカの口琴 |

|

・イナウル(礼冠)

サハリンアイヌ

・ナウザック

(シャマンの冠物)

ニブフ |

カチョ

シャマンの太鼓

ニブフ |

オレオン(トナカイ笛)

オロチョン

トゥンクルーン(弦楽器)

ニブフ

|

トンコリ五弦楽器

北海道アイヌ

|

|

ムックル

口琴

北海道アイヌ |

カニクフ

シャマンのベルト

サハリンアイヌ |

シャーマンのベルトはチャラチャラと音がするのが大切なんだそうです。 |

|

|

|

|

236喫煙具

|

タバコは嗜好品であるだけではなく、儀式や先祖供養の際に欠かせないものである。

タバコの煙は、カムイ(神)の世界と人間の世界をつなぐと考えられている。

例えば、クマ送りが執り行われている際、人間には見えなくても、本来の姿に戻ったクマ神は、耳と耳の間に座しており、

カムイキセリ(クマ神用キセル)を持って、このクマ神に喫煙をすすめたりした。 |

|

煙草入れ

|

キセリ(パイプ)

|

煙管の先端ウイルタ

煙管オロチョン

煙管の先端オロチョン

解説:喫煙具 |

煙草入れ

|

|

| |

240装身具

|

(首飾りは、)

玉だけを連ねたものをタマサイといい、

中心部に飾り板がついたものをシトキ、

サハリンアイヌのものをチムフカマと言う。

いずれも、代々アイヌ女性に受け継がれて、儀式などの盛装の際に身に付ける。

ニンカリ(耳飾り)は、ピアスのように直接耳に通す。

真鍮などで作られ、明治初期頃までは、アイヌ女性だけではなく、アイヌ男性も子供も身に付けていた。 |

|

耳飾り・首飾り |

タマサイ×2、シトキ

北海道アイヌ |

ニンカリ

北海道アイヌ |

|

|

耳飾り・首飾り  |

ニンカリ

北海道アイヌ

|

ニンカリ

北海道アイヌ  |

タマサイ

北海道アイヌ

左:木製玉連首飾り

北海道アイヌ |

タマサイ

北海道アイヌ

|

トンボ玉など高度で熟練のガラス製品多数 トンボ玉など高度で熟練のガラス製品多数

ガラス工芸が超発達していた |

チムフタマ

|

チムフタマ

サハリンアイヌ |

円盤には菊華菊葉と

アゲハ蝶が線刻か。

大和文化の釘隠しではないか |

|

|

|

|

ニンカリ 耳飾

右:サハリンアイヌ

左:北海道アイヌ

|

タマサイ・シトキ・タマサイ

北海道アイヌ |

シトキ:14枚花弁の菊花の釘隠しらしい。

和製のものか。 |

|

|

タマサイ

首飾り

北海道アイヌ

|

|

算盤玉状ガラス玉

穴あきの銅銭多数

熊の爪一対 |

|

算盤玉状ガラス玉は初めてみた。

首飾りの金属板には何でも使われているが、

銅銭や熊の爪は初見 |

|

|

252捧酒箸 イクパスイ

|

北海道アイヌは捧酒箸をイクパスィといい、サハリンアイヌはイクニシと言う。

カムイノミ(神への祈り)の祭、トゥキ(酒器)に注がれた酒にイクパスィの先端を浸し、祈りの言葉と共に、アペフチカムィ(火の嫗神)に捧げる。

アペフチカムイはそれぞれのカムィへの伝言や仲介をする。酒捧箸は祈る人の言葉を補い、人間とカムイとの媒体役を担うと考えられている。 |

北海道アイヌ |

|

|

|

|

|

北海道アイヌ  |

|

|

|

|

|

サハリンアイヌ |

|

|

|

|

|

サハリンアイヌ  |

|

|

|

|

|

|

254刺繍・皮製品

|

サハリンアイヌ、ウイルタ、ニブフの敷き皮や煙草入れにはトナカイの皮が使われ、

絹糸にて繊細な刺繍が施されている。北海道アイヌのものも類似した模様が施されていることから、北海道とサハリンとの間に積極的な交流があったことがうかがえる。また、オロチョンとは「トナカイを飼う人」と言う意味を持ち、外套やカバンなどにもトナカイの皮の使用が多く見られる。 |

|

敷皮トゥニ

ウイルタ

|

敷皮

上:ウイルタ

下:ウイルタ

|

敷皮

上:サハリンアイヌ

下:ニブフ  |

上:鞄蓋 オロチョン

下:敷皮 ウイルタ |

|

財布(ゴマールニッカ)

上・下:ウイルタ  |

|

|

財布(ゴマールニッカ)

左:上・下:ウイルタ |

|

|

刺繍・革製品 |

|

|

|

|

|

皮袋

上・下:オロチョン |

|

|

皮袋

上・下:オロチョン |

|

|

皮袋

上・下:オロチョン |

|

|

|

|

|

パッド

煙草入れ

ウイルタ

|

|

|

煙草入れ

オロチョン |

|

|

|

255小刀

|

北海道アイヌは、マキリひとつでほとんどの生活及び狩猟用具を制作したと言われている。サハリンアイヌやニブフは、それぞれ用途に合わせてマキリを使い分けていた。アイヌ女性は、調理や衣料品製作に使い、マキリは日々の生活の中で、必要不可欠な道具の1つとなっていた。 |

※考察 小刀マキリ

|

中世以降に文化を確立したアイヌではマキリ。エスキモーではウル。このような万能ナイフが必要なわけを考えてみた。

旧石器時代から人類はあらゆる気候帯に進出した。極寒の地に進出を果たした人々は、生肉や干からびた干し肉と、草を食べていただろう。

しかし、寒冷地では、草があるのはほんの一時。vitaminCを採らなければ幕末に北方警備に派遣された武士たちのように重病にかかって死ぬ。

旧石器人やエスキモーなど北方民族が生肉食や動物の血液を飲むのは、この不足栄養素を補うためでしょう。

そして、日常的には干し肉からこれらの栄養素を得ていたのでしょう。

干し肉や干し魚はとても固い。新潟県村上地方では、これを焼いて食べる。また、石で叩いて柔らかくして食べる地方もある。

熱を加えるとvitaminCは壊れる。旧石器から縄文時代なら叩いて柔らかくしたのかもしれない。

しかし、ウルやナマキリを得た時代では、これらの食材を薄く切り取って食べたのではないでしょうか。

高知県を旅行するとカツオのナマブシとか言うものがあり、固いがカチカチになる前のカツオ節を薄く切り取って食べると、旨い。

石で叩いてボロボロになった干し肉は、大部分が飛び散って食べられなくなる。

アイヌのマキリはそのためにもあったのではないだろうか。(黒曜石で切るのは無理かと思います) |

マキリ

サハリンアイヌ

|

マキリ

小刀

サハリンアイヌ |

マキリ |

|

小刀 |

|

マキリ 北海道アイヌ |

マキリ

小刀

北海道アイヌ |

マキリ

小刀

北海道アイヌ

|

マキリ

小刀

北海道アイヌ

|

小刀の鞘

北海道アイヌ

|

|

ワザッコ 小刀 |

ワザッコ サハリンアイヌ

ワザッコ ニブフ

|

ワザッコ ニブフ |

小刀・箸

オロチョン |

|

|

|

257箱・木製品

|

器のことをサハリンアイヌは形で区別し、丸形のものをシンリンパハ、楕円形のものをチエペニパポと言う。

北海道アイヌはニマと言うが、かねてより本州からの漆器を儀式や食椀として使用していたので、自製の椀は少ない。

お盆はサハリンではニソス、北海道ではイタと言う。盆の表面に、紋様が施されていないものは、より古い時代に制作されたと言われている。 |

|

ダクトゥ小箱ウイルタ

白樺樹皮容器サハリンアイヌ |

弁当箱オロチョン

ニソス木盆サハリンアイヌ

|

木製品 |

木皿 、匙 エチペヘ

サハリンアイヌ |

イタ・パラパスイ

木製盆・匙

ヤラピサック樹皮製柄杓

北海道アイヌ |

小箱

カンナやのこぎりがあった |

木盆ニブフ

小箱オロチョン |

木盆ニブフ

|

まな板 ニブフ |

チェペニパポ木椀

シカリンパハ木椀

サハリンアイヌ |

|

|

| |

300現代に生きるアイヌ文化 |

301知里幸恵

|

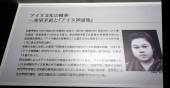

アイヌ文化の精華

一知里幸恵と『アイヌ神謡集』

知里幸恵は1903(明治36)年登別に生まれ、旭川町 (現旭川市) 近文のキリスト教伝道師・伯母金成マツのもとで育つ。弟は言語学者で北海道大学教授であった知里真志保博士。「アイヌ最大の叙事詩人」と讃えられた祖母モナシノウクから多くの口承文芸を受け継ぐ。

幸恵の才能に注目した金田一京助博士の勧めで自らアイヌの神謡を記録。1923年『アイヌ神謡集』 が刊行されるも、前年の校正中に東京の金田一邸で死去。

わずか19歳であった。

同化政策によってアイヌの文化や言語が失われていくなか、アイヌ文化の精華ともいえる神謡がアイヌ自身の手で編纂された意義は大きい。 伝道所跡に隣接する旭川市北門中学校には幸恵の資料室が設けられているほか、校庭に彫刻家・空充秋による文学碑が建ち、彼女の誕生日には碑前で毎年生誕祭が行われている。

写真提供 佐々木

※死亡年1923年は関東大震災の年である |

|

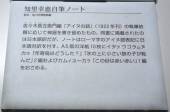

知里幸恵自筆ノート

原本 旭川市博物館蔵

佐々木長左衛門編 『アイヌの話』 (1922年刊) の執筆依頼に応じて神謡を書き留めたもの。 同書に掲載されたのは日本語訳だが、ノートはローマ字のアイヌ語表記に日本語対訳を付す。A5版の洋紙10枚にイタクウコラムヌカラ「年寄烏はどうした?」「氷の上に小さい狼の子が転「んだ」2編およびカムィユーカラ「この砂は赤い赤い」1編をおさめる。 |

|

アイヌの神話

氷の上に 小さい狼の子が転んだ

Konru kata

pon horkeu po hachir

|

|

アイヌ文化の精華

一知里幸恵と『アイヌ神謡集』 |

知里幸恵自筆ノート |

|

| 310現代作家の工芸 |

311祭祀具

|

テケカラペ

現代に生きるアイヌ

tekekarape

Modern Ainu Culture

현대에 살아있는 아이누 문화

栩栩如生於現代的阿伊努文化 |

|

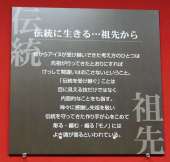

大いなる力(自然)は、時に人間を護り、育み、諭す。

カムィとされている動植物や鳥や虫の警告に耳をかたむけない者は淘汰されることもある。

日々のささやかな喜びを得るために多くの労働をし、困難に立ち向かう。

アイヌは、生き抜くための叡智を先祖から受け継いできた。

伝統に生きて祖先から受け継いできた技、そして次世代への新しい波としてくり広げるそれぞれの手仕事の技は躍動感にあふれる。 |

|

|

テケカラペ

現代に生きるアイヌ

tekekarape |

|

|

|

|

伝統に生きる・・・ 祖先から

昔からアイヌが受け継いできた考え方のひとつは先祖が行ってきたとおりにすればけっして間違いはおこさないということ。

「伝統を受け継ぐ」 ことは 目に見える技だけではなく 内面的なことをも指す。

神々に感謝し先祖を敬い伝統を守ってきた作り手が心をこめて彫る・編む・織る 「モノ」にはよき魂が宿るといわれている。 |

伝統に生きる |

|

エペレアイ 花矢

製作 川村謙一 |

シランバカムイイナウ大地の神イナウ

コタン・コロ・カムイのイナウ

ワッカウシカムイイナウ 水の神イナウ

|

製作者河村謙一 |

|

313現代のアイヌ工芸

エムシアツ 刀吊帯

製作 山浦恵子

|

タンパクオプ

煙草入れ

製作 川上 哲

|

ニマ(器)イタ(盆)

製作 川村謙一

トウムシコツパスイ

房付き箸

製作 伊澤フサ子 |

アットウシ 樹皮衣

製作 杉村フサ |

トンコリ五弦琴

製作川村謙一

|

クマ 砂沢一郎

クマ 製作者不明

クマ 松井梅太郎

|

テクンペ手甲

製作川村久恵

チシポ針入れ

製作川村謙一

ホシ脚絆

製作杉村フサ

|

コンチ頭巾

製作太田奈奈

|

マエダリ前掛け

製作杉村フサ

|

マタンプシ額飾帯

製作杉村フサ

ニル首飾帯

製作川村久恵

|

|

|

マキリ小刀

製作藤戸幸夫

|

|

|

チタラペ紋入ゴザ

製作杉村忍 |

二つの鞄については

詳細不明 |

|

|

315次世代

|

新しい波・・・ 次世代へ

「すべての生命はカムイ (神)の意志で生かされている」

と受けとめ

カムィに対して畏敬の念を抱き

つねに敬虔な気持ちを持ち続けてきたアイヌ。

世代を超えた現代のアイヌ文化伝承者が

伝統的な技を取り入れながらも

それぞれの個性と感性とを

熟練された技で木に布に表現してゆく・・・

文化はさまざまな交流を通して

変化してゆく。 |

新しい波 次世代へ |

新しい波 |

タペストリー

製作中井百合子

|

|

|

木綿帽子・財布

製作 太田奈奈

ワンピース

製作荒井和子 |

ベスト

製作中井百合子 |

|

髪留め・腕輪・首飾り 製作 川上 哲

|

ショルダーバッグ

製作 太田奈奈 |

モシリ

製作 川村則子 |

|

|

フクロウ・クマ

製作 川上哲 |

まな板

製作川上哲 |

川上アイヌ関係書籍

CD

|

椅子

詳細不明

|

|

|

| |

400地階展示場俯瞰

|

◆旭川の自然(シンボル樹木)

正面に展示しているシンボル樹木は、

旭川地方の森林を構成する木々の中から、

やや暖かい地域の樹木(イタヤカエデ、日華要素)、

寒い地域の樹木 (トドマツ、日本要素)、

その中間の樹木(ヤチダモ、東北アジア要素)

を選択し、旭川の森林が持つ植物の多様 性を示しています。 |

|

| |

下層(地階、厳寒を生き抜く動植物と人)

500考古展示

|

510先土器時代 (~約9000年前)

|

511先土器時代のくらし

■大地からのメッセージ

|

優れた石器原材料の一つであった黒曜石の北海道における産地は、白滝村、置戸町などに限られています。

上川地方の先土器時代、縄文時代の遺跡からは、これら産地の黒曜石で製作された石器が出土しています。

このことは、上川地方の人々が先土器時代から他地域と交流していたことを、示しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

黒曜石原産地 |

赤井川、近文台

白滝、置戸、十勝三股 |

大地からのメッセージ |

|

|

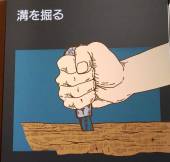

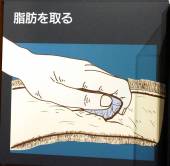

512石器の使用法 参考資料

|

石器は主に利器として、切る・突く・穴を開ける・削る等の目的で、製作されました。その形態は、ある使用目的を果たすための機能を持ったものであると、一般的には考えられています。

しかし、出土した石器は、その形態や作り出された刃の位置などから、当時の用途を類推しているに過ぎません。当時、ある石器計の製作目的を知るには、今後の研究の進展を待たなければなりません。 |

溝を掘る

彫器

|

脂肪を掻き取る

掻器・スクレイパー |

スクレイパーには

エンド…、サイド…があり |

エンド…先端に刃

サイド…長辺に刃

がある |

絵ではサイドスクレイパを描いている |

木を削る

削器

|

肉を切る

ナイフ形石器 |

木を倒す

石斧

|

孔を開ける

錐状石器・石錐

|

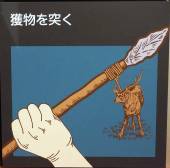

獲物を突く

尖頭器

|

|

| |

513石器の作り方

|

石器を作るには、硬く、一定方向に割れ、その縁辺が鋭利である石材が用いられています。

北海道の先土器時代、石刃と呼ばれる縦長の剥片を連続的に剥離する技術で、石器が製作されました。この技術は、ほぼ同じ形の石刃を一つの石材から多量に剥離することができます。

この石刃に再加工を行って、用途に応じた石器を製作します。 |

石核を作る |

1.石の表皮を剥ぎ形を整え石核を作る

2.石核の頂部に平坦面を作る

3.平坦面を加打して石刃を剥ぎ取る |

剥片石器を作る |

エンドスクレーパー

石刃の一端を調整し刃部を作る(先端に刃部)

サイドスクレーパー

石刃の一側縁を調整し側縁に刃部を作る

グレーヴァー

石刃を左右から斜めに加撃して角錐状刃部を作る

ナイフ形石器

石刃の一側縁以外の刃部を潰す |

|

石核(白滝出土)

石刃(置戸)×2

|

サイドスクレーパー

(側削器)(置戸・湧別)

|

エンドスクレーパー

(端削器)(置戸)

|

グレイヴァー(彫器)

旭川市旭岡・置戸

|

片刃石斧

ポイント(尖頭器)

錐形石器(複製品)  |

|

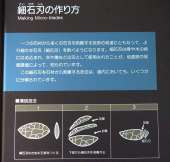

515細石刃の作り方

|

一つの石材から多くの石刃を剥離する技術の発達に伴って、より細かな石刃(細石刃)を剥ぐようになります。

細石刃は骨や木の柄にはめ込まれ、矢や槍などの刃として使用されたことが、他遺跡の発掘調査によって知られています。

この細石刃を石材から剥離する技法は、道内においてもいくつかに分類されています。 |

細石刃

|

細石刃の作り方 |

細石刃の作り方 |

湧別技法

|

1.細石刃のための石核を作る

2.スキー状剥片を剥離する

3.端部から細石刃を剥離する |

石核と細石刃

|

| |

520縄文時代

|

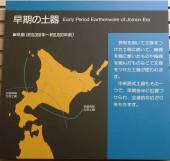

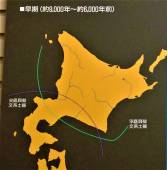

521縄文早期 約9000年~約6000年前

|

貝殻を用いて文様をつけた土器に続いて、

細縄を軸に巻いたものや細縄を組んだものなどで、文様をつけた土器が使われます。

中茶路式土器もその一つで、早期後半に位置づけられ、全道的な広がりを持ちます。 |

|

|

縄文早期 |

|

早期土器の分布圏 |

平底貝殻文系土器

道央・道東・道北

尖底貝殻文系土器

道南・道央西部

混在地域

石狩低地・十勝西部 |

|

住吉町式土器

函館市出土

尖底貝殻文系

|

・住吉町式土器は、北海道南部で縄文時代早期に作られた土器で、北海道の縄文文化早期中葉の標式土器です。貝殻文尖底土器とも呼ばれ、円錐形の器形で尖底部の乳頭状突起が特徴です。

・住吉町式土器は、函館山の麓にある住吉町遺跡から出土しました。昭和4年に東北帝国大学の山内清男や伊東信雄が発掘調査を実施した際に、従来にない新型式であったことから「住吉町式土器」と命名されました。

住吉町式土器の特徴は次のとおりです。

・円錐形の器形で、尖底部の乳頭状突起がある

・貝殻による圧痕文や沈線文・刺突文などが施文されている |

沼尻式土器

釧路市出土

平底貝殻文系 |

・沼尻式土器は、早期前半の土器。土器表面を二枚貝の表面で擦り付けるようにして調製して仕上げます。これを貝殻条痕文と呼びます。この土器では分かりませんが、口唇部分に貝殻の縁でギザギザ模様にします。

・沼尻式土器は、貝殻の腹縁部を押し付け連続的にゆり引いた波状貝殻文の施文された土器、そして極微量だが乳房状を呈する尖底土器の底部がある。

・貝殻文・条痕文系土器群には、道南西部の住吉町式、鳴川式、道東部の下頃部式、沼尻式土器などがある。 |

|

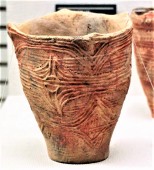

523縄文前期 約6000年~約4000年前

|

北海道全域で、尖底あるいは丸底の土器が使われます。

その一つが太い縄を横にして文様をつけた綱文式土器で、石狩―苫小牧以北に広がりを持ちます。

その後、棒状のものに文様を刻み、これを転がして文様をつけた平底の神威式土器に変わります。

この間、上川・網走を中心にシュブノツナイ式、網走式と言う土器も使われています。 |

|

|

|

オホーツク海を中心に分布する

網走式、シュブノツナイ式、神居式 (中期前半~中葉)

神居式・多寄式・シュブノツナイ式など平底・押型文を特徴とする。

上川を中心とする道央から道北地方に分布する。

道南・石狩低地以東

綱文式(前期前葉)

縄文の縄目が太いという型式名。底部は尖底になる。胎土に繊維を多く含む。 |

縄文前期土器

|

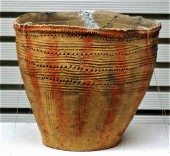

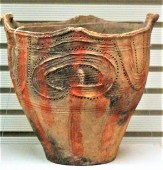

525中期の土器 約4000年~約3000年前

|

前期後半から、平底、円筒の土器が用いられますが、中期に入って、この土器は北海道全域に広がります。

道南西部の土器は、円筒上層式土器、東北部のものは北筒式土器と呼ばれます。

この時期の上川地方の土器は両者の特徴が融合したものです。 |

縄文中期の土器

円筒上層式

函館出土 |

|

北筒式

枝幸町出土 |

|

|

|

北筒式

枝幸町出土 |

北筒式

出土地不明 |

北筒式

枝幸町出土 |

|

|

|

|

527後晩期 約3000年~約2000年前

|

後期に入ると、用途に応じたいろいろな器種が見られるようになります。

しかし、道東北部では他の時期に比して、遺跡の数が少なく、土器についてもよくわからないようです。

上川地方では、道西南部と同様の土器が使用されます。

晩期には、東北地方から大洞式土器がもたらされます。

その一方、北海道における土器の伝統を持つものも使用されます。

上川地方ではタンネトウ式土器と呼ばれる在地の土器が用いられるとともに、

発掘調査では大洞式土器に類すると考えられるものもわずかながら出土しています。 |

|

後晩期の土器 |

|

後期・晩期(約3000~2000年前)

日高山脈・天塩山地以西

大洞式 |

後期の土器

旭川市神居古潭7遺跡 |

|

余市町出土 |

|

|

|

旭川市神居古潭7遺跡 |

|

|

|

|

|

旭川市神居古潭7遺跡 |

旭川市神居古潭7遺跡 |

旭川市神居古潭7遺跡 |

旭川市神居古潭7遺跡 |

|

|

|

529晩期

|

| |

540続縄文時代の土器

|

続縄文時代の前半は大きく見て

道南に恵山式土器、

道東に下田ノ沢式土器が展開し、上川は主に道東の土器文化圏にありました。

^しかし、後半になると、道央で成立した江別式土器が全道を覆い、東北北部やクリル諸島(千島列島)にまで拡大します。 |

|

|

|

続縄文時代(約2000年~1500年前)

前半

道南…恵山式 道東…下田ノ沢式 上川(旭川地方)…下田ノ沢式

後半

全道~クリル諸島~東北北部…江別式

|

続縄文土器

|

浦幌町出 |

|

斜里町出 |

|

|

江別市出 |

|

|

赤い弁柄装飾は祭祀用でしょうか |

|

|

江別市出 |

|

|

|

|

|

江別市出 |

|

|

|

|

|

|

| 545続縄文式土器

|

550ミニチュア土器 |

551

|

ミニチュア土器の世界

小さいけれど精巧なミニチュア土器は私たちを惹きつけて止まない。

アスファルト状の樹脂がこびりついたり

煮炊きの跡が残るものもある。

墓から出土した土器には紐を通すための孔が見える。首に下げたのだろうか。

いずれにしろミニチュア土器は飾り物やおもちゃではなく、特別な用途のために作られたようだ。 |

縄文晩期

|

552

|

|

縄文晩期

出土地不明

|

続縄文

斜里町 |

続縄文土器

釧路市 |

続縄文土器

江別市出 |

|

続縄文

江別市出 |

|

|

|

|

|

554

|

続縄文

当別町

当別町 |

続縄文

江別市出 |

擦文時代

江別市出

|

擦文時代

恵庭市出 |

|

続縄文

江別市出 |

続縄文

江別市出 |

続縄文

恵庭市 |

続縄文

旭川市神居古潭出土

|

|

擦文時代

旭川市錦町5遺跡

|

擦文時代

不明

|

オホーツク文化期

稚内市

|

オホーツク文化期

根室市 根室市 根室市 |

|

| |

560古代の音色 土笛

|

昭和8年江別市旧9町村農場内の墓(続縄文時代)から出土。上部の2本の角に下唇を当て、息を吹き込むと音が出る。

吹き口の周りにある4つの穴を指で開閉すると、ド・レ・ミ・ファ・ソの5音を鳴らすができるが、ソの音は穴の位置の関係から音を出しにくい。

今は失われているが、吹き口の反対側に紐通しの穴があり、首にかけて使用したと思われる。

ベンガラ(赤色塗料)の痕跡もあり、祭事に用いたと推察されます。 |

|

| |

600オホーツク文化

|

| 610オホーツク沿岸の人々 |

611オホーツク沿岸の人々

|

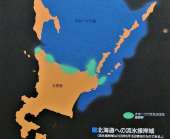

神居古潭で集落が営まれていた頃、サハリン南部から渡来したと言われる人々が、流氷接岸域で生活していました。

人々は海岸近くに住居を立て、海を舞台に漁労、狩猟を主な生業にしており、また、大陸との結びつきが深く、大陸から金属器を始め、各種の品物を入手しました。

人々の生活は、本州から文化的影響を受け、河川とその周辺に生活の糧を求めた神居古潭の人々とは異なっていました。 |

|

|

ホーツク沿岸の人々

|

|

流氷接岸域

オホーツク文化遺跡群

|

オホーツク文化の

主な遺跡群

|

|

613オホーツク式土器

オホーツク式土器 |

貼付文期

後期終末期

網走地域

|

網走出土 |

貼付文期

|

根室市弁天島出 |

貼付文期 |

|

615オホーツク式土器

|

| |

620擦文文化

|

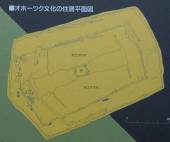

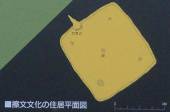

621オホーツク文化の住居と擦文文化の住居

|

オホーツク文化の竪穴住居は海岸近くに建てられます。屋内には石で囲った炉が設けられ、その奥に、動物の骨を積み上げた、骨塚が見られ、これは、竪穴住居を使用した人々の動物観を示しています。

一方、擦文文化の住居は、河川の傍に建てられ、一般的には、屋内に炉とかかまどの2カ所の火処をもち、かまどは調理に、炉は明かりと暖房に用いられます。

この住居地の違いは、主な生業の舞台がオホーツク文化は海に、擦文文化は河川とその背後地にあったことによると考えられています。 |

|

オホーツク文化の住居と擦文文化の住居 |

オホーツク文化の住居平面図

|

オホーツク文化の住居と擦文文化の住居

|

擦文文化の住居平面図

|

|

623外地出土土器

|

| 625動物装飾品

|

627青銅製品

|

628骨角製品

骨角製品 |

|

|

|

|

|

弭形骨製品

根室市弁天島

|

|

骨製飾板

根室市弁天島 |

|

針入れ

根室市弁天島 |

|

|

629骨角器

|

根付 |

骨製スプーン

網走市 |

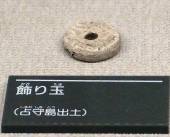

飾り玉

占守島出土

しゅむしゅとう |

骨製櫛

占守島 |

|

| |

| 640骨角製品 |

| 641

|

642骨角器

|

オホーツク文化では、獣や鳥の骨などを鉄器で加工した道具(骨角器)が多く用いられました。

骨角器には、銛頭、鏃、斧、針入れ、針などがあり、実に多彩です。その素材の多くは、海獣の骨が用いられています。

これは、オホーツク文化を担った人々の生業の基本が、海獣狩猟にあったことを示すとともに、擦文文化をになった人々の生業との相違を示しています。 |

|

骨角器 |

骨鍬

根室市弁天島 |

骨斧

根室市弁天島

クナシリ島

|

|

643中

|

刺突具

サハリン出土

根室市弁天島 |

骨製釣針 利尻島

はね木 サハリン出土

|

|

644下

骨製銛 占守島 |

離頭銛頭 網走市

骨鏃 占守島 |

骨銛・骨針

根室市弁天島

骨針 サハリン出土 |

|

|

|

| 645右端

|

650石器・鉄器 |

651左端

|

鉄製品

|

鉄斧(先端)

網走市

|

刀

網走市

|

※これは、鉄斧なんだろうか。

輸入される鉄原料には二種類あり、

鉄斧形と鉄鋌(延べ板)形だ。

写真②の鉄斧はそのものによく似ている。

但し太さが格段に細いので、西(大陸・半島)から

ではなく、北からの原料鉄かも知れない。 |

|

653下

石器

占守島 |

|

環石(かんせき)

|

円盤状で、中央に穴のある輪の形をした石器。石器時代、武器として使用されたもの。引用コトバンク |

|

655上

|

有孔石錘

根室市弁天島 |

有孔石錘

網走市 |

石臼・磨り石

クナシリ出土 |

|

| |

660上川アイヌ

|

661上川地方とは

|

上川とはアイヌ語の「ペニ・ウングル・コタン(=川上にいる人の集落)」つまり石狩川の上流の地域を指す言葉です。松浦武四郎命名。

上川町は、1921年の分村に際して、石狩川上流であることから上川村と名付けました。1952年町制施行により上川町となる。

ちなみに、俳優の上川隆也の出身地は東京都八王子市である。

上流部に含まれる市町村は、鷹栖町・比布町・愛別町・上川町・ 旭川市・当麻町・ 東神楽町・東川町・ 美瑛町。

国木田独歩の「空知川の岸辺」は石狩川の支流・空知川のあたりの出来事である。 |

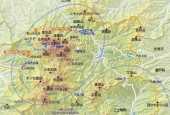

上川支庁管内地域_thumb.jpg)

引用 |

上川町

引用 |

山地と盆地

上川盆地

引用 |

地形概略 上川盆地

引用 |

石狩川流域図

引用 |

石狩川上流部

上川地域

|

|

670上川アイヌ |

671縄文時代

上川アイヌの歩み

|

上川盆地における人類の足跡は、旧石器時代に遡ります。

この時代の遺跡は、近文台(ちかふみだい)・雨紛台(うぶんだい)・桜岡などの丘陵上に点在しています。

縄文時代の遺跡は、盆地全体に分布し、200カ所以上を数えます。いずれも鬱蒼とした森に覆われた小高い段丘上の湧水を占めており、河川の氾濫と飲み水の確保に注意が払われていました。

本州の弥生時代から古墳時代に並行する続縄文時代の遺跡は、上川盆地ではほとんど見つかっていません。

※縄文時代の上川地域は石狩川の氾濫が頻発し、住居は台地上。低地は氾濫原となり、湿地・草原・灌木の狩猟場だったようで、

寒冷期の続縄文時代には下流域に移住してサケマスを食糧としたのかもしれない。何かの原因でその遡上が乏しかったのかもしれない。 |

縄文人とサケ

上川盆地のサケの遡上河川産卵場・遺跡分布 |

サケ遡上河川

|

上川盆地のサケ

産卵場・遺跡分布 |

|

|

|

|

比布町・当麻町

石狩扇状地

突硝山産卵場

|

|

旭川市

忠別川扇状地

扇端湧水帯 |

|

旭川市

石狩川産卵場

忠別川産卵場 |

|

河岸段丘Ⅰ面および山地・丘陵

河岸段丘Ⅱ面およびⅢ面

河岸段丘Ⅱ面とⅢ面の境界(段丘崖) |

おもな河川の丸木舟の遡航限界

サケの遡上河川

サケの産卵場 |

擦文時代の集落遺跡

縄文時代の遺跡 |

丘陵縁の湧水に立地する縄文遺跡

旭川近文台 |

縄文集落は膨大な数に上り、遡上するサケで生活が成り立っていた。

続縄文集落は皆無である。サケの遡上が止まったと考えるべきである。

ではその際、膨大な数の縄文集落と縄文人はどこへ行ったのだろうか。

擦文時代には、石狩川産卵場付近に6遺跡。遡上するサケの数が少ないため、集落と擦文人の増加はこれが限界だった。

※続縄文時代以来、いったい何があってサケが激減したのだろうか。

石狩地方以北の、シベリアやカナダ・アラスカなどの極寒冷地域でも毎年遡上している。

場所請負制度時代のような乱獲や沖取りもなかった時代、寒冷化してもサケは遡上したはず。

天塩川(ヤナだらけの川)でも遡上していた。大河石狩川に巨大な井堰で遡上を阻止することもできまいに。

河川の水質も変わっていなかっただろうし。 |

|

672縄文土器・石器

押型文土器

縄文中期

旭川市永山8遺跡 |

中茶路式土器

縄文早期

旭川市錦町2遺跡 |

|

|

|

|

|

石鏃

旭川市末広7遺跡

|

石錐

旭川市萩ヶ丘遺跡

|

石槍

旭川市永山4遺跡 |

磨製石斧

旭川市萩ヶ丘遺跡 |

|

|

673擦文時代上川

|

上川盆地の擦文時代の遺跡は、盆地内最大のサケ産卵場であった現在の教育大学付近に集中しています。

遺跡からは、サケ漁の跡やサケの骨が見つかり、産卵場を拠点にサケを大量に捕っていたことがわかります。

石狩川水系の集落は、擦文時代以降、いずれも産卵場を拠点にサケ漁へ特化した内陸の「漁村」に変貌していきましたが、この事実は、本州との交易が活発化する中、サケが交易品になったことを示しているとみられます。 |

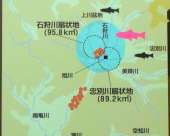

石狩川水系のサケ遡上河川・産卵場・擦文集落

|

石狩川水系のサケ遡上河川・産卵場・擦文集落

|

|

|

|

|

|

石狩川産卵場

石狩川扇状地

忠別川扇状地 |

|

夕張川扇状地 |

|

豊平川産卵場

豊平川扇状地

発寒川扇状地

漁川産卵場

漁川扇状地

夕張川扇状地 |

|

| 674擦文住居

|

近世

|

675上川アイヌのあゆみ

|

上川アイヌの社会

広大な上川盆地の中で、近世アイヌの集落があったのは、基本的に現在の旭川市域、それもサケが遡上した石狩川と忠別川の2つの川筋に限られます。

人口300人ほどの上川アイヌは、石狩川の上流と下流、忠別川と言う3つののグループに分かれており、その成り立ちには、交易品であるサケの産卵場や、交易品を運ぶ丸木舟の遡航限界が深く関わっていました。上川アイヌは、交易に適応した擦文時代の暮らしを一層拡大させていったようです。 |

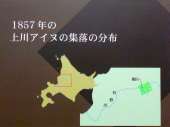

1857年の上川アイヌの集落分布

|

1857年の上川アイヌの集落分布

|

|

集落はわずかだが、

産卵場か、その河川沿いにある |

集落の位置

石狩川上流グループ

突哨山産卵場

石狩川沿い

石狩川下流グループ

石狩川産卵場

忠別川グループ

忠別川産卵場

|

|

上川アイヌの集落 |

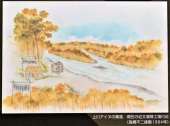

上川アイヌの集落

現在の近文清掃工場付近(高橋不二雄画1884年) |

|

|

|

|

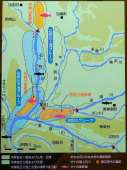

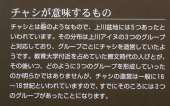

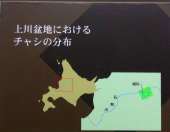

チャシが意味するもの

|

チャシとは砦のようなもので、上川盆地には5つあったと言われています。

その分布は上川アイヌの3つのグループと対応しており、グループごとにチャシを造営していたようです。教育大学付近を占めていた擦文時代の人々が、その後いつ、どのように3つのグループを形成していったのか明らかではありませんが、チャシの造営は一般に16~18世紀と言われていますので、すでにその頃には3つのグループがあったことになります。 |

チャシが意味するもの

|

チャシが意味するもの

|

上川盆地における

チャシの分布

|

上川盆地における

チャシの分布  |

|

上川盆地のチャシ  |

チャシ(見張り場)

ここではサケの漁場や産卵場に続くあたりにチャシが設定されている。 |

突哨山チャシ

突哨山産卵場入口

嵐山・立岩・オトゥイパウシチャシ

石狩川産卵場入口

忠別川右岸チャシ

忠別川産卵場内 |

|

|

立岩山チャシ

(東海大学構内) |

|

溝か細い通路と

マウンド

平坦な開削地

が見える |

|

|

|

676金属製品

鉄斧(近世?)

旭川市嵐山チャシ

|

|

小札(近世?)

旭川市オトゥイパウチャシ

|

|

鍬先

旭川市神居古潭 |

刀(近世?)

石狩川・江丹別川合流付近

|

|

刀(近世?)

石狩川・江丹別川

合流付近 |

鍔(つば) |

|

|

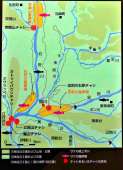

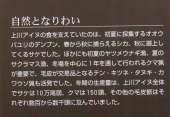

681自然と生業

|

上川アイヌの食を支えていたのは、初夏に採取する大ウバユリのデンプン、春から秋に捕えるシカ、秋に遡上をしてくるサケでした。ほかにも初夏のヤツメウナギ漁、夏のサクラマス漁、冬場を中心に1年を通して行われるクマ漁が重要で、毛皮が交易品とな。テン・キツネ・タヌキ・カワウソ猟も活発でした。

年間の生産量は、上川アイヌの全体でサケは10万尾弱、クマは150頭、その他の毛皮獣はそれぞれ数百から数千頭に及んでいました。 |

|

|

上川アイヌのあゆみ

|

自然となりわい |

|

|

上川アイヌの

生業カレンダー

|

|

サケを捕る上川アイヌ

松浦武四郎画

|

簗とマレック漁でしょうか

|

|

|

|

683送り場に送られた品々

旭川市近文山南関山麓

送り場に送られた品々

旭川市近文山南関山麓

|

|

木幣 |

不明製品 |

木製椀

底に家紋 |

|

|

石鏃(縄文時代) |

獣骨

|

|

|

|

|

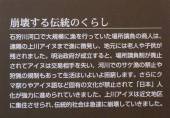

685崩壊する伝統の暮らし

|

石狩川河口で大規模に漁を行っていた場所請負の商人は、遠隔の上川アイヌまで魚に徴発し、地元には老人や子供が残されました。明治政府が成立すると、場所請負制が廃止されてアイヌは公益相手を失い、河川でのサケ漁の禁止や狩猟の規制もあって生活はいよいよ困窮します。

さらにクマ祭りやアイヌ語など固有の文化が禁止されて「日本」人化が強力に進められて行きました。

上川アイヌは近文地区に集住させられ、伝統的な社会は急速に崩壊していきました。 |

|

崩壊する伝統の暮らし |

|

アイヌ給与地と貸付住宅

|

アイヌ給与地測量図

|

アイヌ給与地測量図

|

|

686この列を終了しました。次は向かい側の列となります。

|

| |

| |

700石刃鏃文化

|

701石刃鏃とその出土地

|

約7000年前頃、石刃鏃と呼ばれる鏃が北海道東北部で使用されました。

石刃鏃は、幅1cm程度の石刃の両側に二次加工を施したものです。

石刃鏃を含む石器群は、先土器時代の石器製作技術を踏襲をしています。

同様の石刃鏃は、北海道東北部の常緑針葉樹林帯と類似の環境下にあるアジア東北部からも出土しています。

これらの地域は、石刃鏃を介してのつながりがあるものと考えられ、石刃鏃を使用した人々は、同じような環境で生活していたといえます。 |

|

石刃族とその出土地

|

|

|

|

|

|

|

石刃石核

湧別町出土 |

石刃

湧別町出土 |

石刃鏃 常呂町出土

石刃鏃 湧別町出土

|

|

|

703石刃鏃文化の気候帯

石刃鏃文化範囲

暖かさ指数5°~55°

常緑針葉樹林帯と周辺 |

|

レナ川

ケストリリュングカ

キラルサ

ウォルヴァ

バイカル湖

コエディ

ハダイ

ヒン

キトイ

ウラン・ハダ

グラスコーヴォ |

|

シルカ川

シルカ洞穴

松花江

ハイラル

昂昂溪

コジスタンチノフカ

ノヴォベトロフカ

セルゲェフカ

グロマトゥカ

コンドン

沿海州

ブフスン |

|

|

サハリン

タコエ

スタロドゥ

ヴェスコエⅡ

北海道

湧別遺跡

湧別市川遺跡

朝日トコロ貝塚遺跡

女満別豊里遺跡

二ツ山遺跡

東釧路遺跡第Ⅱ地点

浦幌遺跡

富良野東山遺跡

東神楽14号遺跡 |

|

結論:石刃鏃文化は亜寒帯の文化であった。

|

|

暖かさ指数とは

植物の成長に適した気温の平均を5℃と想定し、12ヶ月分の月平均気温から5℃を引いた値を合計したものです。植物の生育可能期間の積算温度を表す指標で、植生帯の区分や気候帯の分類に用いられます。暖かさの指数は、日本の植物生態学者である吉良竜夫が考案しました。

【暖かさの指数の計算方法】

1.月平均気温が5℃以上の月のみを抽出する

2.抽出した各月の平均気温から5℃を引く

3.2で求めた値を合計する

暖かさの指数は、寒さの指数とあわせて温量指数とも呼ばれます。

寒さ指数

月平均気温がセ氏5度を下回る月だけを取り出し、各月の平均気温と5度との差を合計したもの。 |

|

暖かさ指数15°~55°亜寒帯、常緑針葉樹林帯

|

常緑針葉樹林帯の動物群は

オカミやクマ、大型のネコ、ヘラジカ、ヤマアラシ、シカ、リス、鳥、昆虫、ヘビなど、さまざまな哺乳類や無脊椎動物が生息している。引用

暖かさ指数 この意味はさっぱりわかりませんでした。

ただ、植物の生育には月平均気温摂氏5℃以上必要とは、暖かさ指数5°とされているのはツンドラとの境界である。

すると、石刃族は植物限界以上の寒冷地が分布範囲のようだ。 |

タイガの森の文化 石刃鏃

|

タイガ気候という、寒冷で、全長3m越えるシベリアンタイガー別名アムールトラの棲息する地域。映画デルスウザーラの舞台となった地域の文化が石刃鏃文化です。この寒冷な地域にも動物が豊富で、狩猟には最適の場所だったのでしょう。

このような気候帯に棲息する動物を求めて移動する狩猟民族の文化が石刃鏃文化でした。 |

|

| |

705発掘現場の再現展示 |

706

|

発掘調査がはじまった!

ボクはいま縄文時代の遺跡を調査しているんだ。旭川にも 大昔のくらしの跡がたくさんあることをみんな知っていたかな。

ところでこの穴は何かな?土器や石器のかけらも出てきたぞ。お〇にしては小さいし、また〇が〇くなってきたよ。

そうそう、このコーナーにはボクたちが掘り出した資料を展示しているんだ。じっくりとみていってね。

それにしても寒いなあ、おなかも減ってきたよ。さあ、もうひとがんばりするか。 |

|

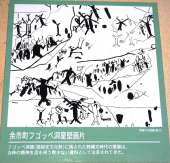

707フゴッペ洞窟

|

余市町フゴッペ洞窟壁画片

フゴッペ洞窟(国指定文化財)に残された続縄文時代の壁画は, 当時の精神生活を伺う数少ない資料として注目されてきた。 |

洞窟内の壁画 (部分) |

洞窟壁画片

線刻礫

フゴッペ貝塚付近

|

線刻礫

フゴッペ貝塚付近 |

線刻礫

フゴッペ貝塚付近

|

線刻礫

フゴッペ貝塚付近 |

|

| 708彩色礫 余市町フゴッペ貝塚付近

|

| |

710縄文・続縄文の暮らし 約9000~約1200年前

|

711縄文の暮らし

|

ヴィルム氷期が終わり、徐々に暖かくなると、野山は温帯性の植物に変わります。

この時期になると、これまでとは狩りの獲物が異なり、鏃を用いた弓矢による狩猟が行われました。また、多量に出土する石錘(石のおもり)は、漁網を用いて魚を取ったことを示しており、これによって、安定した食料を確保することができました。

食料の安定的な確保は、ある期間、一定の場所で生活することを可能にするとともに、移動生活には不向きな土器が便用されるようになりました。

※便用=便利に利用するの意味。誤解を産みそうな表現ですね。 利用との誤植。用便との勘違い。など |

縄文・続縄文の暮らし

|

|

|

|

過去2万年間の

植物相の変遷 |

|

712 神居古潭のストーンサークル縄文時代 (発掘せず) 地図

|

1990年、旭川市教育委員会はストーンサークルを調査し、10群の石のまとまりを確認しました。この模型はそのうちの一群です。

これらの石は付近の谷川や土中、石狩川から集められ、配置されたものと考えられています。 |

|

713第二の石器 縄文時代

|

| 714装飾品

|

715

|

|

|

|

|

|

|

垂飾

|

異形装飾品 |

垂飾

|

|

|

琥珀玉 |

ガラス玉 ヒスイ玉

管玉 |

|

|

琥珀製平玉は

サハリン産と思われる |

|

|

716土偶

|

|

土偶 複製

旭川市ウッベツ川河畔 |

|

|

拝借 |

土偶 函館市

|

|

土偶 室蘭市 |

|

|

|

|

717

ベンガラ

江別市

|

|

720ストーンサークル |

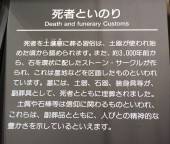

721死者といのり

|

死者を土壙墓に葬る習俗は、土器が使われ始めた頃から認められます。

また、約3000年前から、石を環状に配したストーンサークルが作られ、これは墓地などを区画したものと言われています。

墓には、土器、石器、装身具などが副葬具として、死者とともに埋葬されました。

土偶や石棒等は信仰に関わるものと言われ、これらは、副葬品とともに、人々の精神的な豊かさを示しているといえます。 |

北海道のストーンサークル

|

死者を副葬品とともに土壙墓に葬る習俗は、縄文時代の初めから、認められています。

約3000年前から個々の土壙墓の上に、または墓地を区画するように、石を円形状に配列したストーンサークル(環状列石)が作られました。

ストーンサークルには土壙墓をもたないものもあります。

現在までのストーンサークルの出土は、主に北海道西部に偏在しています。 |

|

死者といのり |

北海道のストーンサークル |

北海道のストーンサークル |

|

|

|

|

1.知内町湯の里

2.ニセコ町狩太

3.余市西崎山

4.小樽市地鎮山

5.小樽市忍路

6.深川市音江

7.旭川市神居古潭

8.斜里町オクシベツ川河畔、朱円 |

|

|

|

小樽市忍路 |

深川市音江 |

ニセコ町狩太 |

斜里町朱円 |

|

|

723狩猟の暮らし

狩猟の暮らし

|

| 種 類 |

3 |

月 |

4 |

月 |

5 |

月 |

6 |

月 |

7 |

月 |

8 |

月 |

9 |

月 |

10 |

月 |

11 |

月 |

12 |

月 |

1 |

月 |

2 |

月 |

| 陸 猟 |

←

鹿 |

―

猟 |

熊 |

猟 |

― |

→ |

|

|

|

|

← |

鹿 |

猟 |

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 漁 業 |

|

|

ニ |

シ |

ン |

漁 |

マ |

ス |

漁 |

→ |

← |

― |

サ |

ケ |

漁 |

― |

― |

→ |

|

|

|

|

|

|

| 海獣猟 |

|

|

|

|

← |

― |

海 |

獣 |

( |

沖 |

合 |

) |

→ |

|

← |

オ |

ッ |

ト |

セ |

イ |

猟 |

― |

― |

→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

← |

海 |

獣 |

( |

沿 |

岸 |

→ |

|

ラ |

シ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

← |

ア |

ザ |

|

|

|

724縄文時代最大の共同墓地

千歳市キウスの環状土籬

|

縄文時代後期、竪穴と土塁で墓域を区画する、北海道独自の共同墓地が出現した。

ムラおさを中心とする墓域の構成や、様々な儀礼の痕跡に、当時の複雑な社会のあり方がうかがわれる。

この外径70mを超える北海道最大の環状土籬は、全国的に見ても、縄文時代最大の土木工事のモニュメントである。 |

|

| 725石器

|

| 726石鏃

|

| 727ナイフ

|

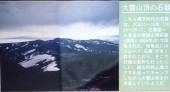

728大雪山山頂の石器

|

これらの縄文時代の石器は、大正13~15(1924~26)に、白雲岳―小泉岳の稜線と南斜面(標高2.100m地点)で採集された。

採集品にはフレーク(石屑)が多く含まれており、そこで石器の製作も行なったらしい。

縄文の狩人たちはクマを追ってキャンプをしながら大雪山系を行き来していたようだ。 |

大雪山山頂の石器

|

|

|

大雪山頂の石器 |

|

|

|

石鏃 |

スクレイパー  |

|

|

|

|

石槍 |

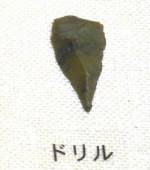

ドリル

|

|

|

|

フレーク=剥片 |

|

|

|

|

|

|

| 729鉄斧の柄

|

| |

730北海道式古墳

|

8世紀頃、江別や恵庭を中心に、東北北部の終末期古墳の流れをくむ「北海道式古墳」が作られた。

この墓には、本州の土師器や豊富な鉄製品を伴っている。展示する鉄製品の多くは、この北海道式古墳から出土した。

被葬者には諸説あるが、東北北部から移住した人たちが関わっていたのは間違いなさそうだ。 |

|

| 731

|

732神居古潭竪穴群副葬品

鉄斧

|

733刀剣類

|

刀子

江別市 |

刀子

恵庭市 |

|

蕨手刀

恵庭市 |

|

帯金具

恵庭市 |

最北の和同開珎

恵庭市 |

※子の和同開珎はちょっと大きすぎるかな |

|

|

|

|

734鉄製品

|

鉄鏃

恵庭市

|

毛抜形鉄製品

恵庭市

|

蕨手刀(江別市)

槍鉋 |

|

| |

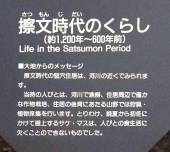

740擦文時代 約1200~600年前

|

741擦文時代の暮らし

■大地からのメッセージ

|

擦文時代の竪穴住居は河川の近くで見られます。

当時の人々は、河川で漁撈、住居周辺で僅かな作物栽培、住居の後背にあたる山野では狩猟・植物採集を行います。

とりわけ、晩夏から初冬にかけて遡上するサケ・マスが、人々の食生活に欠くことのできないものでした。 |

擦文時代の暮らし |

|

|

|

|

|

擦文時代の

主な集落遺跡所在地 |

神居古潭の竪穴群 |

擦文時代の主な集落 |

網走:モヨロ・二ツ岩

天塩町:天塩川口

小平町:小平高砂

旭川市:神居古潭 |

|

釧路市:材木町5

浦幌町:十勝太古川

十勝太若月

千歳市:ユカンボシ

C15・E7 |

|

742擦文土器 旭川市旭町1遺跡

|

743ジオラマ |

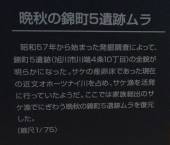

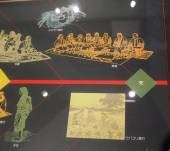

743晩秋の錦町5遺跡ムラ

|

昭和57年から始まった発掘調査によって、錦町5遺跡 (旭川市川端4条10丁目)の全貌が明らかになった。

サケの産卵床であった現代の近文オホーツナイ川を占め、サケ漁を活発に行っていたようだ。

ここでは、家族総出のサケ漁でにぎわう晩秋の錦町5遺跡ムラを復元した。 |

晩秋の錦町5遺跡ムラ |

|

|

|

|

|

簗遺構 |

干場と加工場  |

簗とさばき場  |

魚を開く  |

|

|

竪穴住居・集落の様子 |

畑 |

竪穴住居 |

住居と倉庫

|

|

|

|

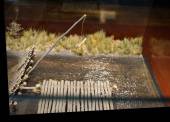

744竪穴住居と簗状遺構

|

錦町5遺跡で出土した簗状(川の流れに垂直に木などを配し、そこに来る魚を止めて捕獲する施設)遺構と竪穴住居跡は当時の生活の一端を示しています。

竪穴住居の近くを流れる川に簗を設けて、魚を捕獲します。とりわけ、夏の終わりから初冬にかけて遡上をするサケは、冬を起こすための大切な食料でした。また、竪穴住居のかまどと思われる場所から多くの魚骨が出土しており、漁撈は生活に不可欠でした。 |

竪穴住居と簗状遺構 |

|

住居跡と簗状遺構 |

|

発掘された遺構は同時に営まれたは不明です。

この図は住居跡と簗状遺構との位置関係を示したものです。 |

|

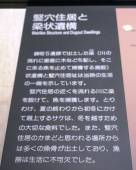

745錦町5遺跡ムラの竪穴住居(内部)

|

正面の壁にはカマドが作りをつけられ、煮炊きが行われた。

土間の中央には、採暖とあかりのためのイロリがある。

掘り込まれた壁の高さは1mを超え、地上への出入りは右壁突き当たりのハシゴを用いただろう。

この6m四方の竪穴なら7人程度は収容できたに違いない。 |

|

|

竪穴住居内部 |

火棚に干鮭 |

室内外周のベッド

|

犬が寝ている囲炉裏端

|

|

丸木梯子に鉄包丁が光る |

|

全部で7人と1匹寝てた |

|

|

|

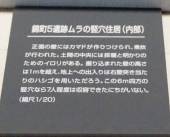

746錦町5遺跡ムラの鍛冶工房

|

錦町5遺跡では、道内で初めて擦文時代の鍛冶工房の跡が発見された。

ここに復元したMX12竪穴はそのひとつ。

遺構の状況等からここで鍛冶を行っていた工人は春から夏の間に錦町5遺跡ムラを訪れ、仮小屋のような工房で一定期間作業を行っていたと考えられる。

(縮尺7分の1) |

野鍛冶小屋 |

錦町5遺跡ムラの鍛冶工房

|

干鮭は物々交換で得た物として、

燃料の白炭・備長炭はどうしたのだろう。黒炭は火力が弱い。

作らせたのだろうか。持ち込んだのだろうか。

とにかく大量に必要だったから。職人が焼いたのだろうか。 |

タヌキ皮のフイゴ。羽口も消耗品。

金挟み・金槌・金床 |

まな板上に食糧か? |

左奥に大きな砥石 |

|

|

|

|

747擦文人の暮らし

|

カマドを持つ竪穴住居や鍛冶技術、紡錘車など、擦文文化は多くの点で本州文化の影響を強く受けた。

寒冷な気候もあって、稲作文化は受容されなかったが、狩猟採集に加えて、畑作が取り入れられたほか、海岸部では海獣猟、内陸部ではサケ漁が行われるなど、生業が多面的に展開した。 |

|

魚突き具(マレック)

旭川市神居古潭 |

焼けたサケの骨

旭川市緑町4遺跡

|

擦文人の暮らし |

鉄鎌

恵庭市 |

炭化種子(ソバ)

豊富町

|

炭化種子

キビ・緑豆

豊富町 |

|

焼けたサケの骨

マレック |

紡錘車

旭川市緑町4遺跡

|

紡錘車の使用法 |

|

焼けた織物片

豊富町 |

|

|

|

|

|

|

| |

アイヌ文化期

|

750生活道具 |

751家事・育児

|

主婦は食事を用意し、子供の世話をする毎日です。

春から秋にかけて各種の植物を採取して、食用・衣料などに用い、畑を管理します。

また、暇を見つけては、機を織り、こざを編み、ときには夫とともに漁・猟に出ます。

忙しい母親は、乳児をシンタ(ゆりかご)に寝かせ、またパッカイペ(背負い具)で子供を背負って、仕事をし、子供が成長すると、家の仕事を手伝わせ、女の子は、主婦の仕事を母親からまた、男の子が狩猟・漁撈を父親に教えられます。 |

死・葬儀

|

死はラマッ(霊的存在)が肉体を離れ、再び肉体へ戻らない状態と考えられています。

葬儀では、火の神を介して、この世に未練を残さず、祖先のもとへ行くようにと諭し、死者をあの世へ送ります。葬儀を終えた死者は、ポクナモシリ(あの世)で使用する生前の品を持ち、アフンルパロ(あの世の入口)から祖先の元へ向かいます。これらの品は、死者が持参できるように傷をつけて、その霊的存在を品物から離し、死者とともに埋葬します。 |

|

| 752生活道具

|

753

|

スムオプ(脂入れ) |

|

イタタニまないた

スムオプ脂入れ |

カロップ死者の副葬品鞄 |

ライクルホシ死者の脚絆

ライクルテクンベ死者の手甲

|

|

755ペニウンクルの一生 (※ペニウンクルは上川アイヌの自称です。ここでは男女の上川アイヌの一生をまとめています。)

|

ペニウンクルは、アペ・フチ・カムイ(火の神)の加護のもとで、一生を送ります。一生の節目は、誕生、結婚、死です。

アイヌモシリ(この世)に生を受けた子供は、健やかな成長と次代を担うことを願って、育てられます。

男女がそれぞれの仕事を一人前にできると認められる年頃が結婚適齢期です。

結婚をすると、夫婦はコタンを維持するため、役割を果たし、子供を育て、家庭を守ります。

孫もでき、数多くの経験から人々の尊敬を集める年頃になると、エカシ(おじいさん)、フチ(おばあさん)と呼ばれ、祭事や重要な事柄の決定に参与します。

死期は、必ずを訪れます。死後は、ポクナモシリ(あの世)へ行き、亡くなった祖先と共に暮らすと考えられています。 |

|

ペニウンクルの一生 |

ペニウンクル(女性)の一生絵巻 |

|

ペニウンクル(女性)の一生絵巻

婚姻規制図

|

イナウ頭部に刻まれるイトッパと重要なかみが継承される男性の系譜をエカシイキルといいます。

また、ラウンクツが継承される女性の系譜をフチイキルといい、私の母親と同じラウンクツを持つ女性との結婚は禁止されています。 |

|

ラウンクッ(下紐)

カムイシロシ(祖印) |

婚姻規制図 |

上に記述 |

|

|

|

模様の練習

輪突き

結婚

刺繍、樹皮剥ぎ

蒔運び

|

|

水汲み・樹皮さらし

出産

アツシ織り

穀物を搗く、子守

|

|

出産

アツシ織り

穀物を搗く、子守 |

|

出産・チタラペ編み

死・葬儀

ウバユリ掘り |

|

|

|

|

|

760上川アイヌの居住地

|

761概観

|

| |

765ペニウンクルのくらし(約600年前~)

■大地からのメッセージ

|

アイヌはカムイ(かみ)に対する人間と言う意味であり、アイヌはいくつかの地域集団に分かれます。

ペニウンクルもその1つであり、この上川地方で生活する人々の呼称です。

ペニウンクルは川筋にコタン(集落)を営み、正業に関わる地名を多く命名しました。

このことは、ペニウンクルの生活が河川と不可分であったことをうかがわせます。 |

川筋のコタン

この図は、旭川市域の石狩川沿いにあった、上川アイヌ(ペニウンクル)の集落分布を表したものです。

サケの遡上よりもさらに奥地にも多くのコタンがありました。

北海道と樺太に居住するアイヌの住居域と呼称

|

樺太南東部沿岸:東エンチュウ

樺太南部~稚内東海岸・利尻礼文~積丹半島付け根部:西エンチュウ

増毛山地~石狩低地~噴火湾沿岸:シェムクル

上川盆地(旭川市など):ペニウンクル

室蘭市~日高地方:サルンクル

襟裳岬浦河町~十勝平野~道東部~国後島:メナシクル |

アイヌの地域部族名

|

江戸時代の安政期には

『東エンチュウ・西エンチュウ・ソーヤ・ペニウンクル

・シュムクル・サルンクル・メナシクル・トゥカチ』

といった少数部族があったとされる。

Wikipediaメナシクルでは、

17世紀アイヌ地図として

シャクシャインの戦い前後の

アイヌ地域集団として地図が掲載されている。

Ainu group in 17th century

|

引用メナシクル |

|

|

| 768狩猟

|

| |

770春

|

狩猟 |

クマ・シカ |

| |

漁撈 |

ヤツメウナギ・雑魚 |

| |

植物採集 |

ギョウジャニンニク・ヤチブキ・ヤブマメ・エゾエンゴサク等

オヒョウ・シナ樹皮剥ぎ |

| |

農耕 |

種蒔き、ヒエ(5月下旬)、アワ(5月上旬~下旬) |

クマ猟

|

最もよく行われたクマ猟は、春の「穴グマ」猟です。春先、雪が締まって、山野を自由に歩くことができるようになると、クマ猟に出かけます。

クマが冬ごもりをしている穴を見つけると、丸太で穴の入り口を塞ぎます。

クマが怒って、外へ出ようとするところを、毒矢を射るか、毒を塗った槍で突いて熊を倒します。

また、冬ごもりの穴から出た熊の足跡を辿って、風下から毒矢を射てクマを倒すこともあります。

このように、毒を用いて倒した熊は、毒矢や槍が刺さった箇所を取り去り、食用にしました。 |

|

スルクニマ(矢毒調合皿) |

イカヨップ(矢筒)

|

ピチウ(火打石) |

ニンケティエップ

(クマの胆のう挟み) |

|

キト(行者ニンニク) |

シッタップ(堀具) |

キト(行者ニンニク)

|

|

775夏

アマック猟(仕掛け弓)

|

草木が繁る頃になると、見通しが悪くなり、狩猟には危険な時期です。この頃からは、アマック(仕掛け弓)猟が行われます。

アマックは、弓を張った状態にして、毒矢を塗った矢をつがえ、けもの道に設置します。そして、獣の道に直角に細い紐を張り、弓の状態を保持しているはね木の輪にその一端を結びます。

動物がこの紐を引くと、はね木が外れて、毒矢が自動的に飛び出して動物を倒します。矢及び紐の高さは熟知されており、狙う動物によって、それぞれ変えられました。 |

夏

|

狩猟 |

仕掛け猟(クマ シカ キツネ等) |

| |

漁撈 |

マス・イトウ・雑魚、ヘラブナ、、、 |

| |

植物採集 |

ウバユリ、キイチゴ。ブドウ、、 |

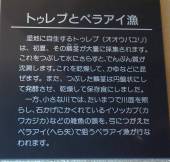

トゥレプとペラアイ漁

|

オオウバユリ鱗茎採取

湿地に自生するトゥレプ(オオウバユリ)は、初夏その輪形が大量に採集されます。

これをつぶして水にさらすと、でんぷん質が沈殿します。これを乾燥して、かゆなどに混ぜます。また、潰した鱗茎は円盤状にして発酵させ、乾燥して保存食にしました。

燈火漁(ペラアイ漁)

一方、小さな川では、たいまつで川面を照らし、石影に隠れているイソッカブ(川カジカ)などの雑魚の頭を、弓につがえたペラアイ(ヘラ矢)で狙うペラアイ漁が行われます。 |

|

ストゥケリ

ブドウ蔓製履物

|

オントゥレプアカム

ウバユリ澱粉の干し団子

|

ウバユリの根

|

|

トゥレプとペラアイ漁 |

チノェタッ

樺皮の燈火 |

|

ペアイ

(ヘラ矢) |

ペアイ

(ヘラ矢)

|

|

|

|

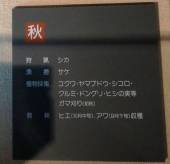

780秋の収穫

|

秋は大変忙しい季節です。川にはサケがのぼり、近くの畑ではアマム(アワ)やムンチェロ(ひえ)が実っています。

サケは柄をつけたマレック(魚鉤)やテシ(やな)で漁獲し、サッチェプ(干しサケ)にして冬に備えます。

一方、アマムやムンチェロはピパセイ(穂摘み)で収穫し、乾燥させます。

その後、ポロサラニプ(大きな編み袋) に入れ、チヤ(笹葺き住居)の傍にあるプー(倉庫)で保存します。

これらの穀類は使用する際、ニス(臼)とイユタニ(きね)で脱穀して、かゆなどに調理するほか、クマ送りなどの祭りに必要な酒や団子にしました。 |

秋

|

狩猟 |

シカ |

| |

漁撈 |

サケ |

| |

植物採集 |

コクワ・ヤマブドウ・シコロ・クルミ・ドングリ・ヒシの実など

ガマ刈り(初秋) |

| |

農耕 |

収穫、ヒエ(10月中旬)、アワ(9月下旬) |

|

|

|

|

|

|

テッシ簗やな |

|

|

何だろう叩き棒かな 何だろう叩き棒かな |

|

|

サッチェプ

干し鮭 |

ニス、イユタニ

うす、きね |

|

|

|

|

|

サケパキックニ

魚頭たたき棒 |

マレック

魚突き鉤 |

ピパセイ穂摘み具 |

ひえとあわ

|

|

|

785冬

犬と生業

|

ペニウンクルにとって、犬は生活に欠くことができないものです。

よく訓練された犬は、シカを深い雪の中に追い込んで自由を奪い、これを毒矢で射るなどして、大量のシカを取ることを可能にします。また、イパプケニ(鹿笛)でシカを呼び集めて獲ることもあります。

一方、春のクマ猟の時にも、犬は熊に吠えかかって、熊の気をそらし、毒矢や毒を塗った槍でしとめやすくします。

古い記録には、メム(現在の川端町付近)の老婆が、5、6匹の犬を飼っており、この犬が川を遡るサケを1日100匹近くもとっていると記されており、これらの犬はよく訓練されて行儀が良いと評しています。

※あの巨大で動作敏捷で、襲い掛かられたら人間などひとたまりもなく、時には喰われてしまって人など跡形もなくなる、凶暴で獰猛なヒグマ。

そんな恐ろしい猛獣を、毒矢や槍でどうやって仕留めたんだろう。

人間に致命傷を与える38口径の拳銃ですら、何の役にも立たないどころか、頭蓋骨を貫通すらしないといわれる。まるで化け物。 |

ポロサラニップ

大編みカゴ |

冬のエゾシカ |

|

|

北海道犬(アイヌ犬)

(縄文犬に最も近い)

|

|

|

冬:狩猟:鹿熊貂

雪が締まる頃春熊猟

|

鹿笛

イパプケニ |

チンル

馬蹄形かんじき |

ケロロンペ

樹皮製靴下

|

チェプケリ

サケ皮製靴 |

|

| |

| 790祭祀 |

791祭壇

祭壇ヌササン |

|

|

793コタンの祭り

|

ペニウンクルは、アイヌモシリ(この世)の動植物、物品、現象は「かみ(霊的存在)」の仮の姿である、と考えています。

「かみ」は、その使命を終えると、仮の姿を脱ぎ、「かみ」の世界へ帰ります。

コタンの大きな祭りは、クマ送りです。

肉や毛皮を土産にアイヌモシリを訪れた熊の「かみ」への儀礼と歓待を、近隣のコタンを上げて行い、土産を持たせて熊の「かみ」を丁重に送り返します。 |

祭壇

クマ神の頭骨 マラット(包飾頭骨)

|

マラット(包飾頭骨) |

|

マラット(包飾頭骨) |

コタンの祭り |

|

797マラット(包飾頭骨)

|

ペニウンクルは、占い、魔除け、まじないなどのための動物の頭骨を所持しています。

頭骨はイナウキケ(削りかけ)で包飾し、大切に保存して必要な時に備えます。占いやまじいなどの方法、また保持する頭骨は、個人の経験や家伝によって異なりました。 |

|

イコシラッキイナウ

包む木幣

狐のマラット

|

マラット(包飾頭骨)

トリのマラット |

マラット

アホウドリのマラット

|

キケウシパスイ

削りかけ付き捧酒箸

イクパス捧酒箸 |

|

|

カムイニンカリ

クマの耳飾り |

|

イオマンテ(クマ送り)

|

狩猟で得た子グマはコタン (集落)へ連れ帰り、 たいせつに飼育します。 ある程度成長すると、

コタンを訪れてくれたことに感謝し、再訪を願って、子グマのラマッ(霊)を親や兄弟がいるカムイモシ (かみの国) へ返すために、 殺します。

ラマッを旅立たせるにあたって、 丁重な儀礼とともに、 エペレアイ (花矢)、 イナウ、 酒などをみやげとして 持たせます。

これがイオマンテと呼ばれる祭事です。 飼育し たクマの霊送りは、アイヌの人びとのほか、サハ リン、 アムール川下流域に住むニブラ、 ウィルタ、 ウリチなどの限られた人びとの間で行なわれます。 |

イオマンテ(クマ送り) |

エペレアイ(花矢) |

|

|

|

|

| |

| |

800大雪山の自然

|

801大雪山 以下引用パンフレット「大雪山国立公園」

|

巨大火山群大雪山はタイセツサンともだいせつざんとも呼ばれている。表大雪、十勝連峰、東大雪の3つの群峰から成る。

面積22万ha、南北60km、東西50km (阿蘇山:南北25km、東西18km)。北海道の東西圧力によって100万年前から噴火を繰り返して形成されてきた。

周囲には温泉やスキー場をはじめとする観光施設がある。ロープウェイは、旭岳、黒岳にある。北海道のではどこでもスキー場です。

|

|

大雪山国立公園

日本の国立公園で最も広く、面積約22万6千ba、南北約60km、東西の幅は最大50kmにわたる地域である。

北海道を代表する大河、石狩川と十勝川の源流地帯で、全域に雄大な山岳景観が展開する。

公園の北部は北海道の最高峰旭岳(2,291m)を主とする山群である。最も利用者の多い地域であり、旭川市からの交通の便もよい。

その南には広大な台地が広がり、トムラウシ山(2,141m)を経て、さらに西南部に十勝連峰が続く。主峰の十勝岳(2,077m)は活動中の火山である。

また、公園東南部は森に囲まれた然別湖を中心に、糠平湖などを含む区域である。さらに、公園区域のほぼ中央部には石狩連峰がある。

全域を通じて山麓は深い森林が覆い、 各所に温泉が湧出している。 |

|

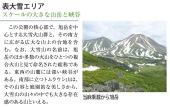

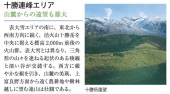

表大雪エリア

スケールの大きな山岳と峡谷

この公園の核心部で、旭岳を中心とする大雪火山群と、その南方に広がる広大な山上の台地を含む。

なお、大雪山の名前は、旭岳のほか多数の火山をひとつの複合火山と見て命名された総称である。東西の山麓には深い谷がある。 南部に立つトムラウシ山は、その山容と庭園的な美しさから、大雪山の山々の中でも大きな存在感のある山といえる。 |

|

十勝連峰エリア

山麓からの遠望も雄大

大雪エリアの南に東北から西南方向に続く、活火山十勝岳を中央に据える標高2,000m 前後の火山群。

表大雪とは異なり、三角形の山々を連ねる起伏のある稜線と深い谷が交錯する。

西方に緩やかな裾を引き、山麓の美瑛、上富良野方面から遠く農耕地や樹林越しに望む連山は壮観である。 |

|

東大雪エリア

深い森に囲まれて静まる湖

十勝川流域の地域で、東大雪の山々と、山中に静まる然別湖と人造湖ながら景観の優れた糠平湖、樹林に包まれた十勝三股など、独自の魅力を持つ山深い一帯である。

また、石狩連峰は表大雪エリアとは異なる非火山性の山々である。なお、トムラウシ山東麓には、十勝川源流部原生自然環境保全地域がある。 |

|

|

|

|

|

|

表大雪エリア

当麻乗越から旭岳 |

表大雪 |

十勝連峰エリア

十勝連峰遠望 |

十勝連峰

|

東大雪エリア

十勝三段から石狩連峰 |

東大雪

|

旭川市役所から旭岳ロープウェイまで車で1時間。途中にはいろいろな景観ポイントがある。

大雪山には、氷河期の生き残りが多数生息する。

|

802氷河期の遺存種

|

高山帯の動物相は第四紀に形成されたと考えられています。

氷河期には気温が低下し、海水面も低下したため、浅い海峡は陸続きとなって、北方系動物がシベリアから、北海道へと下がってきました。

しかし、間氷期には気温が上昇し、陸が海峡によって隔てられ、北上を阻止された動物たちは、高い山へと逃げ込みました。

その繰り返しの結果、現在の高山帯の動物相が形成されたと考えられています。 |

|

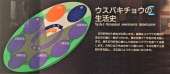

803ウスバキチョウの生活史

|

6月初旬から成虫が出現します。産卵はコマクサの周辺にある石の裏に一卵ずつ行われ、卵の状態で1年目の冬を越ます。

翌年6月初旬に孵化した幼虫は,コマクサ草を食べて成長します。

8月には5令幼虫を経て蛹となり、その状態で2回目の冬を越し、3年目にようやく成虫になります。 |

|

高山蝶の生息範囲

|

道東域 |

大雪山系 |

ウスバキチョウの

生活史 |

1年目:卵で冬越し

2年目:羽化→5令幼虫

→蛹で冬越し

3年目:成虫

|

|

804ナキウサギの分布

|

ナキウサギの仲間は、北アメリカ、東ヨーロッパ、ヒマラヤ以北のアジアなどに分布しています。エゾナキウサギは、シベリア、サハリンなどに生息しているキタナキウサギの一亜種で、日本では北海道だけに分布しています。山岳地の露岩帯を生息地としています。 |

|

805大雪山 旭岳

|

旭岳へ登っていくと周りの森林の様子が標高が高くなるに連れ、落葉広葉樹林帯、下部針広混交林帯、針葉樹林帯、上部針広混交林帯、

ダケカンバ帯、ハイマツ帯へと変化していきます。

ここでは、それぞれの樹林帯でよく見られる動植物 を示しています。 |

大雪山へ登る |

|

トンボ |

甲虫

マイマイカブリ |

|

大雪山へ登る |

|

806高山バッタ

|

ダイセツタカネフキバッタとサッポロフキバッタの山岳別分布

北海道の高山帯には、道北、道東地方にダイセツタカネフキバッタが、それ以外の地方にはサッポロフキバッタが生息しています。

ダイセツタカネフキバッタは、高山帯のみに生息し、前翅後翅共に完全に退化しています。

サッポロフキバッタは平野部にも生息していますが、高山帯では地域によって前翅の長さに変異が見られます |

|

|

|

ダイセツタカネフキバッタ

サッポロフキバッタ(長翅型)

サッポロフキバッタ(短翅型)

サッポロフキバッタ(微翅型)

サッポロフキバッタ(無翅型) |

利尻山:ダイセツ… |

|

ダイセツタカネ…

署寒別岳・黑岳・旭岳・ニペソツ山・富良野岳・芦別岳・斜里岳

サッポロフキ(長翅)…

狩場山・羊蹄山・余市岳 |

サッポロフキ(短翅)…

夕張岳・雄阿寒岳

サッポロフキ(微翅)…

七ツ沼

サッポロフキ(無翅)…

幌尻岳 |

|

サッポロフキ(微翅)…

アポイ岳

サッポロフキ(長翅)…

奥尻島 |

|

|

ゴミムシ

|

ゾウムシ

|

|

|

|

|

811氷河期と北海道

|

約2万年前は最終氷期中で最も寒冷な時期と言われています。

この頃の北海道は年平均気温では、現在より8度ほど低く、上川盆地にはキンポウゲ科、バラ科などの草本類や、シダの仲間で、周極要素※のコケスギランからなる草原にグイ松やハイマツなどがまばらに生える草原環境(疎林ツンドラ)が形成されていました。

※周極要素:

北極周辺や高緯度地方を中心として北半球に分布する植物や、その分布の様式を指します。

周極要素の植物

コケモモ、チョウノスケソウ、ヒメワタスゲ、モウセンゴケ、ヤナギラン、ガンコウラン、 クモマキンポウゲ。

周極要素の植物は、北方系の周極要素とも呼ばれ、寒冷な地方に分布しています。 |

大雪山積層地図 |

氷河期と北海道

|

最終氷期最寒冷期の植生

|

最終氷期の北海道は、亜寒帯(冷帯)湿潤気候でした。

十勝平野はほぼ全域が永久凍土に覆われていました。

完全にシベリアですね。 |

大雪山の植物

|

列島への植物の進出

朝鮮半島経由(南方)

樺太経由(北方)

千島列島経由(東北方)

最終氷期の日本海

対馬海峡から黄河の淡水と海水が流入し、

津軽海峡から流れ出ていたとされている。 |

北方、東北方、からの

植物群

|

大雪山の植生分布

|

高山植物と亜高山・山地植物が分布する |

|

821旭川の自然

森林と私たち

|

森林が私たち人間が生きていくために、欠くことのできない酸素や木材の美しい作り出していると言う事は、誰しもが知っていることです。

森林は美しい景色を作り出し、私たちの心を和ませ、楽しませてくれますが、動物たちの生活する場所としてもなくてはならないものです。

森林には音を遮ったり、気温を和らげる働きもあります。

都市は、コンクリートやアスファルトで覆われ温度差の激しい都市の気温を和らげると言う大事な働きをしています。

いずれにしろ、森林が生きていくためには、養分のバランスが保たれている十分な土壌がなくてはなりません。 |

|

822旭川の帰化生物

旭川の帰化生物 |

|

|

823ホンドイタチの侵入

|

ホンドイタチの侵入と 分布の拡大

ホンドイタチは元々北海道には生息していま んでした。

明治の初め頃本州からの船に潜り込み本道に上陸したと考えられています。

上陸から50~80年という急速なペースで全道に分布を広げています。

ホンドイタチにとって、生息するための気候条件や環境条件があっていたこと、競争関係にあると考えられるカワウソが乱獲により減少していたため、短期間で全道に分布を広げることができたと考えられています。

しかし、昭和30年代からは、野生化したミンクに生態的地位を奪われ、生息数がしく減少しています。 |

|

824帰化植物

|

帰化植物の種類と 移り変わり

普通、帰化植物というと明治時代に入ってから、外国から日本に運ばれ野生化した植物のことを言います。

日本の帰化植物の数は明治時代は100種ほどにすぎなかったものが、現在では700種とも800種ともいわれ、今も増え続けています。

旭川でも開基以来たくさんの帰化植物が入ってきており、1992年度までに150種以上確認されています。 |

|

|

|

シロツメクサ

オオアワダチソウ

ムラサキツメクサ

メマツヨイグサ

オオハンゴウソウ

ワスレナグサ

キレハイヌガラシ |

|

825セイヨウタンポポ

|

セイヨウタンポポ (外来のタンポポと エゾタンポポ(日本のタンポポの違い

セイヨウタンポポは明治の初めにヨーロッパからアメリカを経由して札幌に入ったと言われています。 明治の末には北海道全域に広がり、大正の末には東京まで広がり、現在は日本全国、特に都会ではどこにでもみられる植物となりました。

旭川市内でも、都市化の進行に伴いセイヨウタ ンポポが分布を広げ、いまでは市内の至る所で見られるようになりました。

一方、エゾタンボボは いまでは神居墓地、春光台公園、神居古潭公園など開発の手の入っていない場所でしか見ることができなくなってしまいました。 |

|

829

|

| |

| 830開拓期の暮らし |

| 831開拓が成功した家屋

|

833開村

|

上川の開発は、岩村通俊、永山武四郎らが強力に計画を推し進めたが、そこへの入地は空知太(滝川)まで炭坑鉄道、忠別太(旭川)まで上川道路を徒歩でやってきました。こうして明治23

(1890)年9月20日、石狩国上川郡に旭川村、永山村、神威村の三村が初めて設置されました。 |

上川への道

上川への道 |

|

鉄 道:小樽→札幌→空知太(滝川)→

上川道路:空知太→忠別太(旭川)→

北見道路:忠別太→網走 |

開拓期の生産用具 |

|

開拓期の人々は、出身地の祭を思い出して再現し、娯楽としました。 |

|

| |

840大雪山の自然

アゲハの北限

|

キアゲハは、北海道全域で普通に見られますが、アゲハは道南に多く、道北、道東では生息数が少なくなります。

アゲハの食草である。キハダは北海道に広く分布しているので、食物以外にこの原因がありそうです。

両種とも蛹で越冬しますが、耐寒性に違いがあります。キアゲハは凍っても80%以上のものは無事に翌春羽化しますが、アゲハは凍結に弱く羽化することができません。アゲハにとって-28度前後が生存できる最低温度です。

図に示したように、網走と帯広を結んだ線の東側の地域では最低気温がマイナス30度以下になることがあり、さらに積雪量も少ないので、蛹が凍る可能性が強くなっています。 |

|

昆虫の越冬 |

アゲハの北限 |

おもしろい形の冬芽

冬芽の中にはこんなおもしろい形をしている物もあります。 |

凍裂

|

凍裂とは、寒冷地の寒さの厳しい時に、樹木内の水分が凍って幹が裂ける現象のことです。

この凍裂は、局部的に含水量の多い水喰材のところで発生するので、必ずしも全ての木で発生するわけではありません。

凍裂を起こすと、幹の内部まで裂け目が入りますが、同じように見える傷でも樹皮の場合は、樹皮面に傷が入るだけで内部まで損傷を受ける事は少ないようです。 |

|

| 850旭川の自然

|

| 860地階からのモニュメント

|

| |

地学

|

900上川盆地の生い立ち

|

901大地は動いている

|

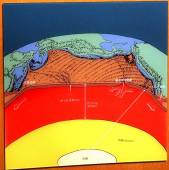

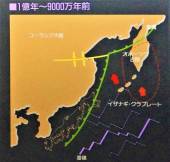

地球の表層部では、幅数千km、厚さ50~150km程度のプレートが常に移動し、衝突や分裂を繰り返しています。

現在の太平洋プレートを例にすると、東太平洋海膨(海嶺と同義語)で湧き上がり、北西方向へ1年に11cm程度の速さで移動し、千島海溝などで再び地球内部へと沈みこんで行きます。私たちの住む台地は、そんなプレートの上にあります。 |

|

海嶺(海膨)が、対流によって上昇するマントルによってできた、地殻の裂け目列、

そこから大量のマントルが押し出されて、新しい地殻を形成して流れていく。

であるならば、

ホットスポットは、そんな流れる地殻にあいた小さなニキビ穴か。

ここからもマントルが漏れ出てかさぶたを作っている。 |

|

902海嶺

南米チリ沖

チリ沖に東太平洋海嶺がほとんど見えない |

大西洋

大西洋中央海嶺は明瞭です。 |

北太平洋 |

|

|

・北太平洋の大洋底は、

北はアリューシャン・千島列島、北海道~関東沖に、

西はマリアナ・小笠原・伊豆諸島に沈み込んでいる。

・東海~南西諸島~台湾・フィリピン沖に沈んでいるのはフィリピン海プレートです。

・ハワイ沖ホットスポットの島嶼列は、以前は北に、今は北西に進む。

・伊豆諸島はかつてはグアムの先にあって今は消滅したHotspotから噴出した島嶼列である。

伊豆諸島がハワイ諸島と繋がっているという、間違った刷り込みを受けていました。

・マリアナ海溝とハワイ島を結んだ中間に飛龍のようにある浅瀬は、かつての海嶺の残骸か。

その西には、古いhotspotから出た海底山脈が沢山散らばっている。 |

|

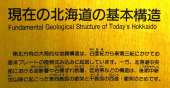

903北海道の基本構造

|

南北方向の大局的な地質構造は、白亜紀から新第三紀にかけての海洋プレートの陸側沈みこみに起因しています。

一方、北海道中央部における逆断層や、右横ずれ断層、低地帯などの構造は、後期中新世以降に起こった東西孤島の衝突と千島弧の西進・衝突のためです。 |

北海道の地帯区分

北海道の地質図 |

現在の北海道の基本構造 |

|

北海道の地質の概要、その1、その2、その3、その4

| 渡島帯 |

|

| 礼文-樺戸帯 |

|

| 空知-蝦夷帯 |

|

| 日高帯 |

|

| 常呂帯 |

|

| 根室帯 |

|

|

|

905過去から未来

|

過去・現在・未来の地球

The Earth-its Past, Present, and Future

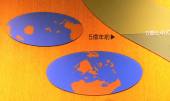

大陸の移動は、プレートテクトニクス理論に支配され、海陸分布は時代ごとに変化してきました。

過去の大陸の位置は、古気候や古地磁気等によって検討されていますが約2億年以前のパンゲア分裂前については不明な点が多くあります。

未来の日本付近は、オーストラリア大陸の北上と太平洋の海山や島弧の付加により混雑が予想されます。 |

過去・現在・未来の地球

|

過去・現在・未来の地球

|

|

|

|

|

始生代

25億年前

原生代 |

原生代

5億年前

古生代

|

古生代

2億4000万年前

中生代

|

中生代

7000万年前

新生代

|

大陸のかたち

5億年前 |

約3億3000万年前 |

2億4000万年前 |

7000万年前 |

5000万年後 |

|

| |

910上川盆地の生い立ち |

911海溝にあった頃 1億4500万年~1億4000万年前 ジュラ紀と白亜紀の境目あたりの出来事

|

当時、上川盆地付近では、海洋プレートが大陸側へ西方沈みこみを開始しました。

そのため、その西側にあった深海性堆積物を堆積した海洋地殻が空知―蝦夷帯全域に取り残されました。

※空知-蝦夷帯には深海性堆積物で覆われていると言ってる。三葉虫化石・石炭層などを多く含んでいる。 |

|

912斜め沈み込み

|

海洋プレートが斜めに沈み込む際、大陸プレートとある程度結合すると考えられます。

この時、沈みこみ時の横ずれ成分は、大陸プレート内に横ずれ断層として現れます。

白亜紀の神居古潭構造体の蛇紋岩の上昇・露出は、強い結合から弱い結合の間の中間的な結合状態の時に、大規模な横ずれ断層に沿って上昇したのかもしれません。 |

タイプ1

両プレートの結合状態(強)

火山フロントで横ずれ |

タイプ2

両プレートの結合状態(中)

前弧で横ずれ、高圧変成岩の上昇 |

タイプ3

両プレートの結合状態(弱)

海溝付近の変形、あるいは造構性浸食 |

|

913神居古潭構造体の誕生 1億2000万年~1億年前 白亜紀

|

取り、残された海洋地殻の上に、西側の陸地に発達する火山から供給された物質が堆積し、前弧海盆へ変化していきました。

海溝では海山・海洋島も付加し、地下深部で形成された高圧変成岩の一部は、蛇紋岩とともに前弧海盆の中軸部に上昇しました。 |

|

914神居古潭構造体の蛇紋岩

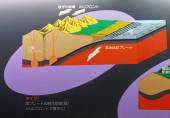

|

白亜紀のプレート沈み込み時に、海溝陸側斜面に上昇・露出した超苦鉄質岩類は主にクリソタイル―リザルダテト蛇紋岩でした。

蛇紋岩の一部は上昇せずにより深部へもたらされ、高圧の神居古潭変性作用を受けた結果、アンチゴライト蛇紋岩に変換しました。

これらも後に大規模な構造運動によって上昇し、蛇紋岩メランジェを含む神居古潭構造体が形成されていきました。 |

神居古潭構造体にみられる蛇紋岩 |

|

|

|

|

|

白亜紀

|

白亜紀末~古第三紀

|

新第三紀

|

古第三紀と新第三紀の間が飛び過ぎて

ちょっとわからん |

|

|

|

| |

915オホーツク古陸の北上 1億年~7000万年前

|

現在のオホーツク海に、オホーツク古陸が北上し、ユーラシア大陸と合体しました。

その後、古陸の西側に、東方沈み込み帯、東側に西方沈み込み帯が形成され、古千島海溝と古千島弧が出現しました。

やがて古陸は移動し、西側の海を狭めていきました。 |

|

オホーツク古陸の北上

|

|

1億年~9000万年前 |

8000万~7500万年前 |

7000万年前 |

|

916プレートの沈み込み

|

プレートが沈みこむ様式は、チリ型とマリアナ型に大別されます。

チリ型は、陸側プレートが海溝に向かって相対的に進むときに起こり、

マリアナ型は、逆に海溝から遠ざかるときに起こります。

数千万年前、オホーツク海や日本海が拡大したときは、マリアナ型であったと考えられます。

現在、チリ型に変わった日本弧は、今後大陸へ戻るでしょう。 |

|

高応力型(チリ型) |

|

917大陸の移動

|

|

アフリカがヨーロッパに衝突してる |

太平洋プレートが拡大

|

複雑な力が働き巨大火山と巨大噴火が激しい |

太平洋プレートの拡大 |

海嶺と南アメリカを東に押すプレート |

複雑な力が掛かる地域 |

過去に大きな拡大があった |

|

|

|

|

920北海道の形成 |

921浅い海から平原に 6000万~5000万年前

|

非火山性の高まりであった中央北海道と西北海道との間の浅海は、炭田を形成する低地へとなっていきました。

オホーツク古陸の一部であった東北海道との間も浅海へと変化してきました。

東西島弧群の衝突が直前に迫っていました。 |

|

923島弧と大陸に見る岩石の比較

|

プレートの境界に位置し、衝突・沈みこみを常に繰り返す活動的な島弧や、大陸の縁辺部では、

火山活動により岩石が再形成されるため、比較的新しい岩石が多くありますが、

大陸同士や、大陸―島弧など、プレートの下部にあまり沈み込まずに接合・分裂を幾度と無く繰り返して成長してきた大陸の岩石は、

島弧に比べて一般的に古い岩石が多く見られます。 |

|

925日高変成帯

|

東西島弧群が衝突し、東北海道の付加体―前弧海盆堆積層である上部層が、

西北海道の付加体である下部層(中央北海道)の上に積み重なりました。 (※西北海道に東北海道が乗り上げた)

この接合体は、やがて北海道の背骨である日高山脈を形成していきました。 (※こうして日高山脈が形成された) |

|

日高変成帯の形成 |

日高変成帯は、北海道の日高山脈を構成する変成岩類の分布域で、低圧高温型の広域変成帯です。

特徴

・新生代第三紀に地殻が上昇して衝上したことで形成されたと考えられています

・非変成堆積岩類からグラニュライト相に達する高変成度変成岩類まで観察できます

・島弧ないし大陸地殻の成因を解明するための絶好の対象となっています

変成岩類

・最下部には幌満岩体と呼ばれる上部マントル起源の超苦鉄質岩体を含む

・変成する前の岩石は、中生代白亜紀後期から新生代第三紀にかけて堆積した海洋底の堆積物や付加体の構成物質とされる |

1.東海道と西北海道のあいだが狭まる |

2.島弧が衝突し、上層部が下部層の上へ積み重なる |

3.上層部と下層部からなる接合体がユーラシアプレートの東縁部へのし上がる |