|

|

| |

| |

目次

|

01外観

03入口展示

10利尻島の基礎知識

11利尻島の地学

13利尻の古代史

※旧石器時代の利尻島

100常設展示

110縄文時代

111円筒上層式土器

113縄文石器

114貝玉の製作

115縄文施文

121貝玉の製作

122重要な遺跡

123利尻島の縄文時代

125歴史年表

127縄文時代の遺跡

128続縄文-オホーツクの遺跡

129オホーツク文化の拡大 |

130続縄文時代

131利尻の続縄文

132鈴谷式土器

135縄線文

136鈴谷式期の石器

※資料角柱状石斧

140オホーツク文化

143オホーツク文化の遺跡

144オホーツク文化の変遷

※資料鈴谷式土器の南下

145利尻島のオホーツク文化

146オホーツク文化人の顔

147オホーツク人の骨角

148オホーツク人のDNA解析

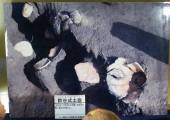

150人骨

160極東地域の先住民

162南樺太全図

163樺太アイヌ

166オロッコの暮らし |

200利尻の古代

203カラフトブタ

206魚骨層

211カラフトブタ写真

212海獣類

213カラフト犬

※考察 骨箆

214骨角製品

216鳥類の骨角

218魚骨・鯨骨

221骨角製利器

223骨角の原材

225装身具

226集石

227原石 |

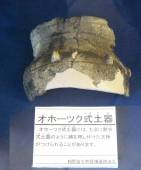

230オホーツク式土器

240十和田式期

243円形刺突・突瘤文

※資料オホーツク土器の変遷

251刻文系

300利尻富士町役場遺跡

301北方民族の暮らし

303焼けた家

304役場遺跡の発掘

321石鏃

323銛先鏃

328石器

329石皿

331ナイフ

333磨製石斧

335石錘 |

350極東の先住民

352樺太アイヌ

353オロッコ

※考察 墓地が見つからない

356クマ

357利尻島に熊

360ヒグマ

363骨偶

365エゾシカ

371土製品

372擦文時代

373擦文土器

375十和田式土器

400奥の建物の一階 |

|

| |

| |

01外観

入り口の中には受付があり、 考古展示は二棟ある奥棟。 廊下でつながっています。そのあたりの写真を忘却で撮っていません。

リップ館は利尻島の文化や歴史を紹介する施設です。

|

1階には |

戦争直後の利尻島の貴重な写真や、当時使われていた道具などを通して、利尻の海や生活、文化について紹介しています。 |

| |

2階では |

利尻島で発見・発掘された縄文時代やオホーツク文化の出土品を多数展示しており、島の生活を知ることができます。 |

|

03入口展示

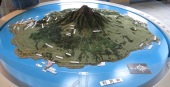

館内図 |

利尻島立体模型

wikiより拝借

沓形港島の反対側 |

|

鴛泊港(おしどまり)

溶岩ドームペシ岬 |

2階古代遺跡展示 |

|

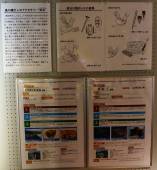

壁掲示のポスター |

|

個性豊かなmuseum&

学芸員 |

礼文町郷土資料館

0163-86-2119

藤澤隆史

利尻町立博物館

0163-85-1411

西谷榮治

利尻富士町りっぷ館

0163-82-1721

山谷文人

利尻島郷土資料館

0163-83-1620 |

稚内市北方記念館

0162-24-4019

斎藤譲一

浜頓別町郷土資料館

0163-42-4666

乾 茂年

枝幸町

オホツクミュージアムえさし

0162-62-1231

高畠孝宗

歌登ふるさと館

0163-68-3004 |

|

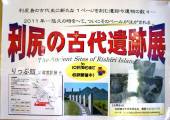

りっぷ館 |

利尻島郷土資料館 |

利尻町立博物館 |

利尻町立博物館 |

礼文町郷土資料館 |

|

|

| |

利尻島の文化財

利尻の古代史

大磯2遺跡 利尻島

利尻富士町 文化財

利尻の古代史Ⅰ 利尻島の遺

礼文・利尻島編年の新検討

ニシン漁の栄華

利尻富士文化遺産マップ

古代の利尻へタイムスリップ

利尻島の歴史年表 リンク切れで行き先が変わってしまったものが多く出ています。

|

10利尻島の基礎知識

利尻島の地理

地勢

地図が不許複製になっていました。 |

行政区分は

東部の利尻富士町と 西部の利尻町

利尻島の中心市街地は北部鴛泊港周辺です。

難読地名おしどまり。

南部に博物館、郷土資料館、北部にりっぷ館

転載「あるくあるける」 島内一周67km |

地名

|

遺跡は多くが北部に集中している。

海上独標としての利尻山。

停泊港の標識は巨大溶岩ドームのペシ岬。

南部には噴火口が多く見られる。

転載「はてなブログ」 |

|

11利尻島の地学 転載「利尻島(利尻富士町)のあゆみ」

|

【新第三紀】

1500万年前~ |

島の基盤となる平坦な地層がつくられる。 |

|

【第四紀(更新世)】

20万年前~初期火山活動により、徐々に成層火山がつくられる。側火山である鴛泊ポン山・ペシ岬などはこの頃の溶岩ドーム。

(初期には利尻島の北側で、粘度の高いデイサイト質溶岩を噴出しドームを形成した。利尻山も初期にはドームでした。やがて、

粘度の低い溶岩に変わり、初期ドームを覆って成層火山の利尻山ができた。その後、火山活動は南に移り、スコリアの噴出や、

爆裂火口の形成などを繰り返した。) |

|

5~4万年前 |

火山活動最盛期で、火口から噴出したマグマにより成層火山が成長する。

沓形溶岩がつくられる。 |

|

4万年前~ |

沼浦マール群形成。火山活動末期で、仙法志・鬼脇ポン山(スコリア丘)形成。

沼浦・南浜湿原ではマールと呼ばれるマグマ水蒸気爆発による火口ができる。 |

利尻島の歴史

|

【旧石器時代】

1万3000年前 鴛泊小5.6年生見学 (港町1遺跡)栄町キャンプ場遺跡で石器が発見される。利尻島最初のヒトの生活跡。

|

海水面が上がりサハリンと北海道が分離し、宗谷海峡ができる。 |

【縄文時代】(1万2000~2300年前)

4500年前~ 円筒土器(港町1遺跡)縄文時代中期。野塚や港町1遺跡で円筒形の土器が発見される。

| 3500年前~ |

縄文時代後期。本泊遺跡など。礼文島船泊遺跡では、集落から本州産のヒスイやイモガイ・タカラガイなどのアクセサリーが発見されている。 |

【オホーツク文化期】(5~9世紀末)

|

島内にある多くの遺跡で、集落が発見されている。

クジラやクマを信仰し、漁労と海獣猟、ブタの飼育などを営み、大陸や本州との交易品として毛皮などを生産した。 |

【擦文文化期】(7~13世紀)

|

本州の律令社会の影響を受け、土師器や鉄、雑穀栽培などが伝わる。住居内にはカマドが設けられた。

9世紀ころオホーツク文化も吸収される。 |

【アイヌ文化期】(13世紀~)

1644【正保元】年 蝦夷地図に「リイシリ」と記載される。文献史料に初めて登場した。

1670【寛文10】年 『津軽一統志』に、和人と利尻に住むアイヌ(300人ほど)との間で海産物の交易をしていた様子が記載される。

この記事から、すでに松前藩によるリイシリ場所が開かれていたと考えられる。

1696【元禄9】年 朝鮮人李志恒ら、利尻島に漂着し『漂舟録』に記録する。

1765【明和2】年 本泊に交易施設である運上屋が置かれ、交易品としてアワビやナマコ、タラ、ニシンなどが取引される。

|

近江商人の岡田弥三右衛門が、松前藩から場所を請負う。 |

1787【天明7】年 フランス探検家ラ・ペルーズ、宗谷海峡通過中に見た利尻島を「ラングル島」と命名する。

1806【文化3】年 近藤重蔵と田草川伝次郎、訪島し『西蝦夷地日記』に記録する。

1807【文化4】年 ロシア人による利尻島襲撃事件が起き、商船が焼き払われ島民が捕虜に捕らわれる。

1808【文化5】年 会津藩士の(本泊、慈教寺)幕府の命により、会津藩士ら252名が利尻に派遣され北方警備にあたる。

|

島内には、警備に伴い命を落した藩士らの墓8基が、鴛泊ペシ岬と本泊、種富町に残されている。 |

1823【文政6】年 近江商人の藤野四郎兵衛が場所を請負う。

1834【天保5】年 松前藩の測量士今井八九郎が利尻島を測量し、精巧な地図を作成する。

1846【弘化3】年 松浦武四郎、島内を踏査し『再航蝦夷日誌』に記録する。

1848【嘉永元】年 ラナルド・マクドナルド野塚にアメリカ青年ラナルド・マクドナルドが上陸する。吉村昭著『海の祭礼』の題材にもなった。

【近現代】

1869【明治2】年 蝦夷地が北海道に改称され、利尻島は北見国利尻郡に区分される。

1876【明治9】年 北海道に大小区画が設定され、利尻郡は第28大区4小区に区分される。

1912【明治45】年 ヒグマ(明治45年)海を泳ぎ渡ってきたヒグマが旭浜で捕殺される。

1915【大正4】年 この年の利尻郡のニシン漁獲高10万㌧超える。

1933【昭和8】年 野ネズミ駆除のため、イタチを放す。

1955【昭和30】年 鬼脇港のニシンの汲み入れ(昭和20年代?)この年を境にニシンが獲れなくなる。 |

|

12 転載「りしりふじ文化遺産マップ」

|

北の日本海に浮かぶ利尻島は、約20~10万年前に火山活動が始まったと言われます。

もっと古くから誕生していた礼文島とともに2島がほぼ現在の姿になったのは約1万年前で、ちょうど人が住み始めた旧石器時代に相当します。

利尻島の豊かな森や水、海の幸は、縄文中期(約4500年前)になると、ヒトの定住を促し、以来ヒトが住み着きました。

北方から移動してきたオホーツク文化の人々は、イヌやカラフトブタを飼養しながら、豊富な海の幸を糧に、交易も行っていました。

その後、島はアイヌにより「リイシリ(高い島)」と名付けられました。

その名の通り、遠くはサハリンから望めるその山容は、航海者にとってランドマークとなり、信仰の対象ともなりました。

そして、近代以降は、本州各地から人々が移住し、地域色あふれる文化が周囲64キロメートルをめぐる各地区に形成されました。

島の形成史から見れば、ヒトの歴史はほんの一瞬ですが、ここには古代の遺跡を始め、漁業遺産や社寺、石碑などヒトの息遣いが感じられる文化遺産がちりばめられています。このマップを手に、たくさんの文化遺産をぜひ見つけてみてください。 |

りしりふじ文化遺産map

|

リイシリ~ヒトと一万年間 |

|

旧石器~縄文晩期

|

続縄文~アイヌ文化

|

江戸時代

|

|

13利尻の古代史

|

転載「利尻島郷土資料館解説シート」

利尻の古代史Ⅰ 利尻の遺跡

サハリンと北海道の間に位置する利尻島は、大陸との接点を示すものが発見されることから、明治の初めから考古学者の関心を引く地域の1つでした。島内では現在、旧石器~擦文時代までの31カ所の遺跡が確認されています。

利尻島で最初の人類の痕跡は、鴛泊スキー場の麓にある栄町キャンプ場遺跡で、今から約13,000年前にさかのぼる石器が

昭和51年の発掘調査で発見されています。旧石器時代と呼ばれるこの頃は、海水面が今よりも低い氷期にあたり、宗谷海峡がまだ陸地でした。

北海道は、サハリンやアジア大陸大陸とつながっていたため、北から人や動物が南下し、そこから北海道島を舞台とした人々の生活が始まりました。(画像引用 「利尻富士の文化財⑳」)資料リンク「13000年前の宗谷海峡」(宗谷海峡は広大な陸地) |

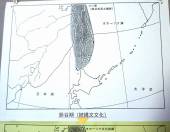

宗谷陸橋の頃 |

利尻島は、礼文島と並んで、縄文時代から日本海を北上する対馬海流を通じて、道南や本州の日本海沿岸地域とモノのやりとりをする密接なつながりを持っていました。

縄文時代中期に特徴的な円筒形の土器を出す港町1遺跡や野塚の遺跡群、

縄文時代後期に生活の場であった本泊や大磯の遺跡群などが代表的です。縄文時代に続く

続縄文時代には、種屯内遺跡でお墓や住居跡が見つかっています。

そこからは、当時の漁撈技術の高さを示すやすヤスや釣針など骨格製の魚具も多く出土しています。また、

続縄文時代の末期にサハリンの影響を強く受けたススヤ(鈴谷)式土器については、利尻富士町役場遺跡や亦稚貝塚で発見され、当時の廃棄場や住居跡が残されています。

さらに、サハリンや大陸と結びつきの強い、

オホーツク文化は、5~9世紀にかけて利尻礼文を始め、オホーツク海沿岸域に発達しました。島内でも遺跡が最も多く残されています。

利尻富士町役場遺跡では、オホーツク式土器や石の矢尻、獲物を解体するためのナイフ、骨格製の漁具、食用としたニシンやホッケ、アシカ、オットセイなどの骨が発見されました。また、燻製作りなどに使ったとみられる石を並べた、浅い窪みみも見つかっています。

亦稚貝塚では、オホーツク文化全般にわたる遺物が発見されています。中でも、クマやキタキツネ、クロテン、タカ・ワシの焼けた骨を集積した祭祀場には写真左のように

10頭の海獣などがひと回りに線刻された土器とソーメン文が施された完形土器2点が置かれ、クマやクジラを浮き彫りにしたトナカイの角製品も発見されています。こうした状況は、当時の人々の動物や食に対する畏敬や信仰心をよく表しています。

(画像引用「

」119頁) |

|

|

利尻島郷土資料館解説シート

|

利尻の古代史Ⅰ遺跡

|

|

ススヤ式土器

|

|

亦稚貝塚出土土器

|

|

| 14鴛泊地区の遺跡

|

※旧石器時代の利尻島

遺跡名:栄町キャンプ場遺跡 13,000年前の石器の出土

利尻島の旧石器時代についての詳細は不明。石器は行方不明。

|

| |

| |

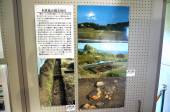

100常設展示

|

110縄文時代

|

111円筒上層式土器 (縄文中期)約4500年前 港町1遺跡

|

土管のような形から円筒土器と呼ばれ、東北地方の円筒上層式の影響を受けています。礼文島上泊3遺跡でもよく似た土器が出土しています。 |

|

|

縄文中期の円筒上層式土器は、東北地方円筒土器文化圏と同じです。海路交易があったらしい。

中期前半は円筒上層式が盛行した時代。

中期後半は東北南部から北上してきた大木式土器文化に融合されてしまう。

利尻島ではどうだったか。 |

土器の集中

|

個体のまま捨てられた土器。土圧で潰れていますが、元の形に復元できました。 |

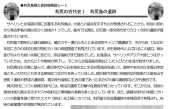

補修孔

|

土器の繰り返しの使用によるひび割れを紐で補修するために開けた穴。縄文人にとって、土器が大事な道具だったことがわかります。 |

補修孔

|

|

補修孔

|

|

・縄文土器は壊れやすかった。

・土器製作は季節が決まっていてそれまでの間

ヒモで繋いで、つないでいた。

・土器に精霊を感じて、敬った。

いずれにしても壊れやすい土製品ですから間に合わせも必要だったのでしょう。なにしろ、石錐でこすると穴があく程度の柔らかさですから。 |

縄文土器(中期) 約4500年前 港町1遺跡

|

土管のような形から円筒土器と呼ばれ、東北地方の円筒上層式の影響を受けています。礼文島上泊3遺跡でもよく似た土器が出土しています。 |

|

113縄文石器

縄文石器(中期) 約4500年前

|

縄文中期

磨製石斧

4500年前 |

磨製石器 |

磨製石斧

木の伐採や加工などに使われた〇形品 |

軽石・砥石・磨石

|

|

軽石

非常に軽く、水に浮くことから、漁撈用のウキとして使われたとみられます。内側に縄かけ用の溝が削られています。

約4500年前(港町1遺跡出土)

砥石・磨石

砥石は、石斧などを砥ぐためのも の。磨石は、木の実などをすり潰すのに使われたとみられます。

約4500年前 (港町1遺跡出土) |

|

|

|

石鏃

弓矢や銛などに使われた鏃。 黒曜石でつくられたもの。野塚遺跡出土

補修孔

土器の繰り返しの使用によるヒビ割れをヒモで補修するためにあけた穴。縄文人にとって、土器が大事な道具だったことがわかります。

縄文土器(後期)

縄文後期の利尻島では、本泊遺跡 に集落を構えていました。

礼文島船泊遺跡は、この時期の大集落で重要な遺跡です。

約3500年前(本泊遺跡出土) |

|

114貝玉の製作

礼文島船泊海岸

|

礼文島北部にある海岸。砂浜には貝玉の材料になるビノスガイのほかにカガミガイ、タマキガイなどが大量に打ち上げられています。 |

礼文島船泊海岸 |

|

敲き石・砥石 |

敲き石

貝を粗割りし、円形に形を整えるためのハンマーです。

約3500年前 (大磯2遺跡出土)

砥石

貝玉を円くし磨くための砥石。

約3500年前 (大磯2遺跡出土) |

|

|

|

瑪瑙

大きなメノウ原石。石器に加工するため、礼文島からに入手した

ものでしょう。

利尻富士町役場遺跡

メノウ製ドリル

貝玉にヒモを通す穴を開けるための道具。

分厚い貝殻に負けないよう、硬い瑪瑙が使われています。

約3500年前 (大磯2遺跡出土) |

|

|

|

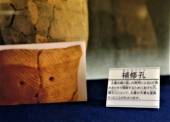

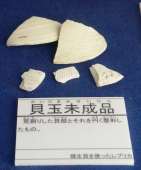

ビノスガイ

礼文島船泊海岸の貝殻。分厚い貝殻故、 縄文人も貝玉の材料として使っていた。

貝玉

殻の分厚いビノスガイの貝殻を割り、 円く整形して作られた玉。

礼文島船泊遺跡では お墓からネックレスが沢山見つかっている。

貝玉未成品

荒割した貝殻と、それを円く整形したもの |

|

115縄文施文

|

|

粘土

|

撚りひも |

押引文 |

|

|

遺跡に堆積していた粘土を乾燥させ粉末にしたもの。

この粘土を使って土器を作ったのでしょうか。 |

土器の表面に縄文を飾る滑の縄ひも。

〇も方向や○○に撚り合わす事で、様々な文様を生み出します。 |

平〇に割った細い竹(ササ)を押し引くように飾った文様 |

|

116縄文土器

|

煤

|

煤

土器には煮炊きの時に付いたコゲや吹きこぼれによる煤がよく見られます。繰り返しよく使われていたことがわかります。 |

早期土器

早期土器 |

早期土器

縄文早期の中でも最終末の土器で中茶路式とか東釧路Ⅳ式と呼ばれています。

利尻島で確認されている土器の中では最古のもの。

約7000年前

利尻富士役場跡遺跡 |

晩期土器

晩期土器

|

|

晩期土器

東北地方の亀ヶ岡式の影響を受けた土器 |

晩期土器 |

|

晩期土器

浅鉢土器は幣舞式土器。

こうした在地の土器のほか、東北の亀ヶ岡式の影響を受けた物も出土しています。 |

|

120 |

121島の縄文人のアクセサリー

|

縄文時代に入ると、人々の生活に欠かせないものとして、様々なアクセサリーが作られました。

その素材は、石や粘土、貝殻などに代表され、

その土地にある素材ばかりでなく、遠い産地から運ばれてくるものもありました。

礼文島や利尻島では、縄文時代の後期(今から約3700年前)になると、ビノス貝と言う殻の

固く厚い二枚貝を素材に、礼文島で採れるメノウ製のドリルを使用してたくさんの貝玉を作っていました。もちろんそれは、生活の中でのアクセサリーだけでなく、ネックレスなど死者への副葬品としても埋葬されています。1998年、当時のお墓が礼文島の船泊遺跡で発見され、大きな話題を呼びました。利尻島では、貝玉を作ったと考えられるドリルや砥石が、礼文島の対岸の利尻島大磯2遺跡や本泊遺跡で出動しています。

また、素材となるビノス貝の貝殻は、現在でも船泊海岸に大量に打ち上げられています。 |

|

島の縄文人のアクセサリー

|

貝玉の製作とその道具 |

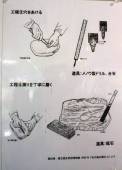

工程➀貝殻を割る

道具:敲き石・台石

工程②丸い形にする

道具:敲き石・台石 |

|

工程③穴をあける

道具:メノウ製ドリル・台石

工程④周りを丁寧に磨く

道具:砥石 |

|

122重要な遺跡

利尻富士町役場遺跡

|

遺跡名:利尻富士町役場遺跡

時代: 縄文早期~晩期(約7000~2400年前) 続縄文時代~オホーツク文化期(約1800~1300年前)

位置: 鴛泊フェリーターミナル~市街地方向へ徒歩10分(約0.6km) |

どんな遺跡か

|

1鴛泊を一望できる

鴛泊港周辺は遺跡の宝庫です。縄文時代からオホーツク文化期にかけての遺跡が数多く発見されています。

利尻富士町役場遺跡は、鴛泊港を一望できる西側の高台に位置し、2009年に調査が行われ、

主にオホーツク分文化期を中心とした住居址や墓、捨て場等が見つかりました。

2縄文時代の作業場があった

遺跡からは、縄文時代の住居址や貝塚などは発見されませんでした。

しかし、早期や晩期を中心とした土器が単体で出土していることから、浜辺に降りて漁をしたり、獲物を解体する縄文人の姿が垣間見えます。

3鈴谷(ススヤ)式土器が発見されている

利尻礼文、稚内を中心に見つかって鈴谷式土器。オホーツク文化へと移行する。3~4世紀頃の土器として知られ、

サハリンにも分布しています。縄文による装飾が普通に見られる続縄文時代の中でも終わり頃の土器と考えられています。 |

|

ペシ岬~遺跡を眺める

鴛泊港の北側にあるペシ岬からは、

礼文島や宗谷丘陵を一望できます。 |

縄文時代晩期の土器

縄文土器は、早期と晩期を中心に

出土しています。 |

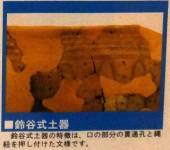

鈴谷式土器

鈴谷式土器の特徴は、口縁部の貫通孔と縄紐を押し付けた文様です。 |

|

遺跡の見学:利尻富士町教育委員会 TEL0163-82-1370 FAX0163-85-2376

その他:周辺にはペシ岬遊歩道などがあり、日本海や利尻富士を眺めることができます。

もっと知りたい:リップ館 TEL0163-82-1721 |

港町1遺跡

|

遺跡名: 港町1遺跡

時代: 縄文中期(約4500年前)

位置: 利尻富士町鴛泊字港町138~148 フェリーターミナルから市街地方向へ徒歩15分(約07km) |

どんな遺跡か

|

1鴛泊を一望できる

鴛泊港周辺は遺跡の宝庫です。縄文時代からオホーツク文化期にかけての遺跡が数多く発見されています。

港町1遺跡は、2003年に調査がおこなわれました。さらなる今後の調査によって、様々な発見が期待される遺跡の一つです。

2土器捨て場が発見されている

2003年の調査では、縄文土器がまとまって出土しました。これは、村の中に設けられた、土器捨て場の一部と考えられています。さらに周辺を調査すれば、住居や墓などが発見される可能性があります。

3最北の縄文遺跡

利尻富士町には、港町1遺跡だけでなく中・晩期の野塚遺跡群や後期の本泊遺跡、大磯遺跡群など数多くの縄文遺跡が分布しています。

礼文島の上泊3遺跡、船泊遺跡などと並んで、最北離島の縄文遺跡群を構成しています。 |

|

遺跡のある鴛泊港周辺

鴛泊港周辺は遺跡の宝庫です。

黄色い〇が港町1遺跡です。 |

縄文中期の土器片

捨て場から出土した状態。

まとまった形で発見されています。 |

復元された土器

復元された土器はりっぷ館で

展示されています |

|

遺跡の見学: 利尻富士町教育委員会 TEL0163-82-1370 FAX0163-85-2376

その他: 周辺にはサイクリングロードや温泉、キャンプ場などがあります。

もっと知りたい:リップ館 TEL0163-82-1721 |

|

123利尻島の縄文時代

|

「縄文」とは土器の表面につけられた文様が縄目に似ていることからつけられ、縄文時代は特にそういう土器が多様されているので、この名前がつけられました。

縄文時代は、今から約12,000年前に始まり、2000年前までの一万年にわたり続いた時代です。

現在のところ、利尻島で1番古い土器は7000年前の早期に遡ります。

縄文時代は、人々の生活に革命をもたらした土器が発明され、石や骨を巧みに加工して漁や、狩の道具にし、海山の恵みを受けながら、竪穴住居に生活していました。

その恵みはまた、彼らの信仰の対象となり、道具や食べ物に対する畏敬の念や感謝の気持ちは、現代の私たちの想像を超えるものであったようです。

4500年前の中期の集落跡である港町1遺跡では、土器の「捨て場」がまとまった状態で発見されており、単なるゴミ捨て場ではない集落の決まった場所に作られた「物送りの場」としての機能を兼ね備えていたと考えられます。 |

港町1遺跡

港町1遺跡写真 |

利尻島の縄文時代

|

|

|

|

|

土器捨て場

破損して塚飼えなくなった土器や石器などを廃棄した場所。集落の中でも低みにつくられています。 |

|

港町1遺跡

縄文時代中期の集落跡。

鴛泊小学校のグランド東側の高台にあります。 |

土器の出土

|

|

| |

125利尻島歴史年表

利尻島歴史年表 |

旧石器~縄文

・南浜湿原・オタトマリ沼など沼浦火口群の活動期には縄文人が居住していた |

・早期に道東・道南の土器が伝播していた

・常に新着土器があり交流は頻繁だった。 |

続縄文~擦文

・道東の水鳥波貼付文が亦稚貝塚から出土 |

アイヌ文化期~現代 |

|

127縄文時代の主な遺跡

縄文時代の主な遺跡

|

|

|

上泊3・船泊・浜中2

港町遺跡

日の出貝塚・咲来遺跡

音江環状列石

忍路環狀列石

忍路土場・大谷地貝塚

石狩紅葉山49号遺跡

東山遺跡

岐阜2・栄浦2遺跡

常呂川河口遺跡

斜里朱円周堤墓

中茶路遺跡 |

カリンバ・美々遺跡

入江・高砂貝塚

静川遺跡・北黄金貝塚

鷲ノ木遺跡

キウス周堤墓群

大船・サイベ沢遺跡

中野B遺跡

御殿山・大正3遺跡

中茶路遺跡

東釧路貝塚

幣舞遺跡 |

三内丸山遺跡 |

|

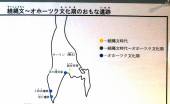

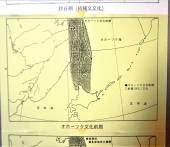

128続縄文からオホーツク文化期の主な遺跡

続縄文-オホーツク文化期

|

|

|

浜中2・香深井・元地

利尻富士町役場遺跡

亦稚貝塚・種屯内遺跡

沼浦海水浴場遺跡

オンコロマナイ貝塚

泊内・声問川大曲

抜海岩陰・天塩川口

目梨泊・川尻北チャシ

雄武竪穴群・川西遺跡

常呂川河口遺跡

栄浦2・モヨロ貝塚

宇津内遺跡

ウトロ遺跡群

トビニタイ・松法川北岸

カリカリウス竪穴群 |

フゴッペ・手宮洞窟

茶津洞窟

北大構内の遺跡群

坊主山・江別太遺跡

ユカンボシ・タプコプ遺跡

有珠モシリ・本輪西貝塚

瀬棚南川遺跡

貝取澗2洞窟

元和・茂別・惠山貝塚

青苗砂丘遺跡

宮津チャシ

カリカリウス竪穴群

弁天島貝塚

トーサムポロ遺跡

下田ノ沢・興津遺跡

ノトロ岬遺跡

十勝太若月遺跡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

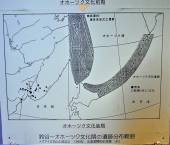

129オホーツク文化の拡大

|

鈴谷期(続縄文文化)

アムール川下流・沿海州

サハリン全域・利尻礼文

稚内北端 |

オホーツク文化前期

天売・焼尻・網走 |

オホーツク文化後期

枝幸以南・千島列島

(天売焼尻+枝幸-宗谷を除く)

後期に既に枝幸~宗谷が通行不能 |

|

130続縄文時代 紀元前3世紀~紀元後7世紀

|

131利尻島の続縄文時代

|

縄文時代が終わると、北海道は本州以南と少し違う歴史をたどりました。今から2300年前の出来事です。(紀元前3世紀)

すなわち、日本列島の隅々まで広がった縄文時代の後、中国大陸から稲作と金属器が伝わる弥生時代の到来があるわけですが、北海道では続縄文時代と言う稲作を伴わない縄文時代の伝統を受け継いだ社会が6世紀ごろまで続きました。北海道の寒冷な気候により、米作りが津軽海峡を渡る事はありませんでした。

鈴谷式土器文化の南下

さらに3~4世紀頃、サハリンから道北地方に南下してきた文化がありました。利尻富士町役場遺跡で見つかっている鈴谷式土器や住居址が、まさにそれです。鈴谷式土器や集落は、島内では亦稚貝塚(沓形)、稚内市オンコロマナイ遺跡や、礼文島香深井遺跡など、限られた範囲に分布しています。

擦文時代の始まり

7世紀になると、続縄文の人々は、東北地方の土師器の影響を受け、土器の表面に縄文をつけなくなります。これが擦文時代の始まりです。 |

|

132鈴谷式土器 3~4c

鈴谷式土器 |

鈴谷式土器(平底) |

|

|

|

|

鈴谷式土器 |

|

|

|

|

|

鈴谷式土器(尖底) |

|

|

|

鈴谷式土器

|

まとまって出土した土器。ほぼ元の形に復元できました。

3~4世紀

利尻富士町役場遺跡 |

|

133鈴谷式土器

|

サハリンの鈴谷貝塚から名付けられた土器。貫通する穴と縄を押し付けた文様を付けるのが特徴。主にサハリンから道北に分布します。

3~4世紀頃:利尻富士町役場遺跡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ミニチュア土器

鈴谷式3-4c

利尻富士町役場遺跡 |

小さいながらもよくつくられています。何に使われたのでしょう。 小さいながらもよくつくられています。何に使われたのでしょう。 |

|

|

|

135 縄線文 3~4c

後北式土器 2~3世紀頃 利尻富士町役場遺跡

|

道南から道東まで広く分布する、続縄文時代前半の、土器。 |

後北式土器 |

後北式土器 |

|

後北式土器の意味は、続縄文後半期(2~4c頃)の北海道の土器で、

後期北海道薄手縄文土器の略称です。道央に分布していた大狩部式の系統を引いた縄線文系土器と、道東の宇津内・下田ノ沢系土器や恵山式土器が接触して後北式土器の祖形ができあがったとされています。引用 |

続縄文式土器 約2300年前~7世紀

|

本州の弥生~古墳時代にかけての北海道は、稲作がおこなわれず、狩猟や採集、漁撈を主として板続縄文文化が営まれました。

土器にも縄文が飾られます。 |

北大式土器 5~6世紀頃 利尻富士町役場遺跡

|

後北式土器に続く続縄文時代後半の土器。十和田式土器と同じころに普及していたとされていて、道北ではほとんど出土しません。 |

|

道北ではほとんど出土しない土器が、利尻島では出土している。

船舶の往来があったことを示す。 |

|

136鈴谷式期の石斧

|

角柱状石斧 3~4世紀頃 利尻富士町役場遺跡

断面が四角い石斧。鈴谷式期に広く普及していたと考えられています。

石斧

木の伐採や加工などに使用した。 5~6世紀頃。利尻富士町役場遺跡 |

※資料 角柱状石斧は

|

角柱状石斧(えぐりいりちゅうじょうかたばせきふ)は、弥生時代中期(前2~前1世紀)に九州地方で出土した石器で、大陸から伝わった磨製石斧の一種です。緑色凝灰岩で作られており、柄の方向と刃縁の方向が直交するように装着する「横斧」です。

とあり、抉入角柱状石斧、九州に大陸から伝播した。利尻島では九州から伝播したのだろうか。 |

北海道の角柱状石斧は、

|

| |

140オホーツク文化

以下141~143は重複していますが、再度取り上げます。 |

| 141利尻島歴史年表

|

| 142縄文遺跡

|

143続縄文~オホーツク遺跡

|

十和田遺跡 十和田遺跡

宗仁遺跡

鈴谷貝塚

江の浦貝塚 |

十和田遺跡

宗仁遺跡

香深井遺跡

浜中2遺跡

元地遺跡

利尻富士町役場遺跡

亦稚貝塚

種屯内遺跡

沼浦海水浴場遺跡

オンコロマナイ貝塚

泊内遺跡

声間川大曲遺跡

抜海岩陰遺跡

天塩川口遺跡

目梨泊遺跡

川尻北チャシ |

種屯内遺跡

浦海水浴場遺跡

天売島・焼尻島

フゴッペ洞窟

手宮洞窟

坊主山遺跡

天塩川口遺跡

川尻北チャシ

雄武竪穴群

川西遺跡

常呂川河口遺跡

栄浦2遺跡

モヨロ貝塚

宇津内遺跡

ウトロ遺跡群

トビニタイ遺跡

松法川北岸遺跡

カリカリウス竪穴群

トーサムポロ遺跡

下田ノ沢遺跡

弁天島貝塚 |

フゴッペ洞窟

手宮洞窟

茶津洞窟

瀬棚南川遺跡

宮津チャシ

青苗砂丘遺跡

坊主山遺跡

江別太遺跡

ユカンボシ遺跡

タプコプ遺跡

札幌市内 北大構内の遺跡群

有珠モシリ遺跡

本輪西貝塚

貝取澗2洞窟

十勝太若月遺跡

ノトロ岬遺跡

興津遺跡

下田ノ沢遺跡

弁天島貝塚

トーサムポロ遺跡 |

青苗砂丘遺跡

元和遺跡

茂別遺跡

惠山貝塚

森ケ沢遺跡

|

青苗砂丘遺跡

元和遺跡R

茂別遺跡

恵山貝塚

森ケ沢遺跡

|

|

|

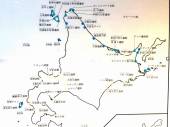

144鈴谷~オホーツク文化期の遺跡分布範囲

Wikipediaによるとオホーツク文化は

|

初期 |

3~4c |

鈴谷式土器型式、鈴谷文化を継承している |

オホーツク文化は樺太南西端と北海道北端で発生した。 |

|

前期 |

5~6c |

樺太の南半分を占め、オホーツク海沿岸を覆う。十和田式土器 |

※樺太南部で発生して、樺太島を北へ拡大。オホーツクへ南下した。 |

|

中期 |

7~8c |

東:国後島、南:奥尻島、北:樺太全域 |

|

|

後期 |

9~10c |

土器文様は各地で異なる。 |

|

| |

終末期 |

11-13c |

土器の地域的な差異が更に明確化する |

|

※これに草創期を加える説もあった。

鈴谷~オホーツク文化期の遺跡分布範囲 |

プレオホーツク文化期

(鈴谷式系土器群)

鈴谷期(続縄文文化)

|

オホーツク文化前期

靺鞨同仁文化がアムール川から沿海州に拡大している。

この拡大と鈴谷式の南下は関係がある。

南下したのは靺鞨という説もある。

|

|

オホーツク文化後期

南貝塚式・東多来加式土器群

靺鞨同仁文化に韓ドラ大祚栄渤海の建国。

渤海は靺鞨民族であるが、北部では黒色靺鞨として渤海と融合せず独立していた。

黒色靺鞨⇔オホーツク人の間の交易活動が活発だった。 |

|

|

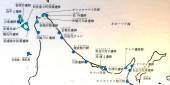

※資料 鈴谷式土器の南下 引用「札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ 続縄文」

|

道南の恵山式土器文化、道央・道東の後北式土器文化に対して、道北にはもう一つの続縄文文化「鈴谷式土器文化」がある。これは、戦前、南樺太の鈴谷貝塚で発掘された鈴谷式土器に代表される。四~五世紀ころ、樺太から北海道に南下し、道北地方から日本海沿岸に分布圏を拡大する。あたかも、それに押し出されるかのように、道央部の後北式土器後半の土器が道南に分布をひろげ、さらに海をこえて、青森県から、秋田、岩手、宮城、山形、新潟にまでいたる(右図)。

当時の東北地方は、弥生時代の後期から古墳時代の前半にあたり、東北地方や北海道南部で後北C2式、D式とよばれる土器と弥生時代後期の天王山系土器、赤穴式系や古式土師器が共伴する例がしばしばある。当然のことながら土器だけの移動でなく、南下した北海道続縄文人と本州東北弥生人の接触もあったであろう。それが、あの新潟を含む東北地方一帯に広く広がる天王山式土器なのだろう。

|

※これは鈴谷式土器文化人の南下によって、後北式土器文化人が新潟県まで南下逃亡したということであり、とてつもない脅威の集団であったことを意味しています。私は土器分布の拡大は単に交易圏が拡がったからと思っていたが、追い立てられたのだ。

鈴谷式土器期はオホーツク文化に入らないとする説が大方であるが、これから考えると、続縄文人よりもはるかに優勢な武力集団ではないか。つまり、鈴谷式人は、続縄文人とは文化的、民族的に異なる集団であり、やはり、異質なオホーツク文化のはしりの文化として考えるべきではないのだろうかと考えます。 |

鈴谷式土器の南下と

後北式土器の進出 |

|

|

145利尻島のオホーツク文化

|

3~4世紀の

鈴谷式土器の南下は、次の時代の十和田式土器をもつオホーツク文化を呼び込むきっかけを作りました。

鈴谷式土器には、縄文がつけられています。が、続く

5世紀頃の

十和田式土器には、縄文がないため、両者の間には文化的な画期があると考えられています。

(※鈴谷式は縄文的、十和田式は非縄文)

5~6世紀頃の十和田式土器や集落は、島内では種屯内遺跡(種富町)、亦稚貝塚、礼文島香深井5遺跡、や稚内市泊内遺跡、枝幸町ウバトマナイチャシ・川尻北チャシ遺跡など道北沿岸域に分布しています。

さらに、日本海を南下して奥尻島青苗砂丘遺跡やオホーツク海を東進して根室市弁天島西貝塚でも住居跡が見つかっています。

これは、北大式土器をもつ続縄文人と接触していたと考えられています。

(北大式の特徴に口縁に直径4-5mmの細い棒で土器の表面を突く円形刺突文がある。

これは、続縄文終末に樺太から南下してきた鈴谷式・十和田式という樺太系の北方文化の影響によるものだ。引用)

北大式=〇+鈴谷式+十和田式

十和田式土器に続く

7世紀頃の

刻文系土器は、大陸の影響を受けた壺や甕などいろいろな形が登場し、表面もきれいに研磨されています。

刻文期(7世紀頃)の人々は、舟をあやつり、漁撈や海獣狩猟の技術に長け、利尻・礼文では、イヌやブタを飼育しながら、大型の六角形や五角形の住居に住んでいました。また、狩猟などで得た海獣類の骨を銛や斧などの骨角器に加工する技術にもたけていました。

また、動物に対する畏敬の念、特にヒグマに対しては、骨や牙で偶像を彫刻し、住居内に骨塚と言う祭壇を祀りあがめました。このクマに対する信仰は、のちのアイヌの文化と深い関わりがあるのではないかと言われています。

8世紀頃にかけては、道北から道東までのオホーツク海沿岸から、千島列島方面まで大規模に進出し、オホーツク文化と呼ばれる社会を形成した。

枝幸町目梨泊遺跡や網走市モヨロ貝塚などでは、お墓などから大陸型の青銅製帯金具や本州系の蕨手刀が発見されており、広範囲に及ぶ交易が行われていたようです。

本州では各地に古墳が作られ、律令体制が整備されていく時代(奈良時代)に当たります。

オホーツク文化は、

9世紀頃になると擦文文化の影響を受け、終わりを迎えました。礼文島では、擦文時代の集落が、香深井遺跡や元地遺跡で見つかっています。

オホーツク人の夢の時代、オホーツク文化の繁栄期は、地球規模の中世温暖期にあたり、その寒冷化とともに文化の終焉を迎えた。 |

|

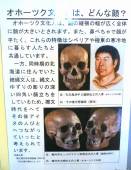

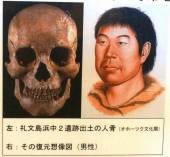

146オホーツク文化人の顔

|

オホーツク文化人は、顔の縦横の幅が広く全体に顔が大きいとされています。(現在のモンゴル人や残留した済州島人に共通)また、鼻べちゃで顔が平たく、これらの特徴はシベリアや極東の寒冷地に暮らす人たちと共通しています。

一方、同時期の北海道に住んでいた続縄文人は、縄文人ゆずりの彫りの深い四角い顔立ちをしているため、擦文時代を経て、その後アイヌの人々へとつながって行ったと考えられています。 |

|

|

|

左:礼文島浜中2遺跡

出土人骨

オホーツク文化期

右:その復元想像図(男) |

|

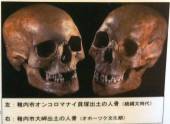

左:稚内オンコロマナイ

貝塚出土の人骨

(続縄文人)

右:稚内市大岬出土

人骨(オホーツク人)

|

|

| 147オホーツク人の人体骨角

|

148オホーツク人のDNA解読 北海道新聞2009.6.18

|

北大研究グループ

5世紀~13世紀にオホーツク海沿岸などで独自の文化を発展させたオホーツク人の遺伝子を解読することに北大の研究グループが成功した。

オホーツク人のルーツには諸説があるが、現在の民族では、サハリンなどに暮らすニブヒやアムール川下流のウリチと遺伝的に最も近いことがわかった。

アイヌ民族との共通性も判明、同グループは、アイヌ民族の成り立ちについて「続縄文人・擦文人と、オホーツク人の両者が関わったと考えられる」と推測する。謎に包まれた、オホーツク文化解明にも役立ちそうだ。 |

|

アイヌ民族との共通性

大学院理学研究員の増田隆一准教授(進化遺伝学)らのグループで、日本人類学会の英語電子版「アンスロポロジカル・サイエンス」に発表した。

同グループは道東・道北やサハリンの遺跡から発掘されたオホーツク人の人骨102体を分析。うち37体から遺伝子の断片を取り出し、DNAを解析した。

その結果、ニブヒやウイルタなど北東アジアの諸民族だけが高い比率で持っているハプログループY遺伝子がオホーツク人にもあり、遺伝子グルーヴ全体の

特徴でもニブヒなどと共通性が強いことがわかった。現在、カムチャッカ半島に暮らすイテリメン、コリャークとの遺伝的つながりも見られた。

一方、縄文人→続縄文人→擦文人の流れをくむと見られるアイヌ民族は、縄文人や現代の本州日本人にはほとんどないハプログループY遺伝子を、20%の比率で持っていることが過去の調査で判明している。

どのようにこの遺伝子がもたらされたのかが疑問だったが、アイヌ民族とオホーツク人との遺伝的共通性が判明したことで、増田准教授は「オホーツク人と同時代の続縄文人↓ |

|

サハリン・アムール川にルーツか

↑ないし、擦文人が通婚関係にあり、オホーツク人の遺伝子がそこからアイヌ民族に受け継がれたのでは」と推測している。

同大大学院の加藤博文准教授(考古学)は「オホーツク人は、最後は消えたと言う表現がなされてきたが、アイヌ民族の形成に関わった集団もいたことが示された。アイヌ民族の形成の多様さを遺伝子から指摘する研究成果だ」と見ている。 |

|

オホーツク人

漁撈や海獣狩猟を主とした海洋民族で、5~13世紀にかけて道北・道東・サハリン南部を中心に海岸近くに多くの遺跡を残した。

ルーツは明瞭ではなく、主に➀アイヌ民族説②ニブヒ説③アムール下流域民族説、④既に消滅した民族集団の4説で論議が交わされてきた。

同時期には、縄文人の流れをくむ続縄文人(紀元前3世紀から紀元6世紀)、擦文人(7~13世紀)が道内に暮らしていた。 |

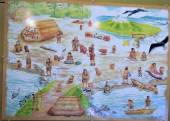

古代のオシドマリ村

古代のオシドマリ村 |

古代のオシドマリ村 |

|

ペシ岬の麓、鴛泊村 |

|

|

|

| |

| 150人骨 |

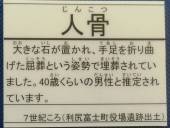

151人骨 7世紀頃 利尻富士町役場遺跡 オホーツク文化期

|

大きな石が置かれ、手足を折り曲げた屈葬と言う姿勢で埋葬されていました。40歳位の男性と推定されています。 |

|

屈葬人骨 |

|

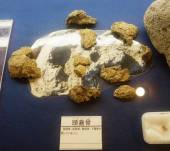

頭蓋骨

|

頭蓋骨

頭頂骨、後頭骨、側頭骨、下顎骨が残っていました。 |

|

歯と指 |

|

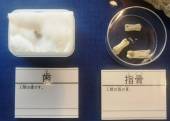

歯

人間の歯です |

|

指骨

人間の指の骨。 |

|

|

仙骨・寛骨

骨盤をつくる部位。寛骨は、左右に 1つずつあります |

|

仙骨・寛骨

骨盤をつくる部位。寛骨は、左右に 1つずつあります。

大腿骨

人間の骨のなかで最も長い骨。

寛骨とつながる膝上の骨です。 |

|

|

|

脛骨・距骨

脛骨は、膝下の内側にある骨です。 脛骨

には、骨膜炎が見られます。 外側には、腓骨という骨がついています。 距骨は、体の全体重を足に伝える役目があります。 |

|

|

|

仙骨・寛骨

骨盤をつくる部位。寛骨は、左右に 1つずつあります。

大腿骨

人間の骨のなかで最も長い骨。

寛骨とつながる膝上の骨です。 |

|

| |

160ロシア極東地域の先住民 |

161ロシア極東地域の先住民

|

ロシア極東地域のアムール川やウスリー川流域には、分布図のように、様々な先住民族が生活しています。

その生活基盤は、大河と広大な、森林環境を背景とした狩猟や漁労により支えられています。中でも産卵期に河川を遡上するサケやマスは、重要な食料資源でした。さらに、共通する信仰としては、アニミズム(すべての自然物に霊魂が存在する)や、トーテミズム(自分たちの先祖霊をクマやトラに求める)、シャマニズム(人間と霊魂の間に仲介者としてのシャマンが存在)が定着していました。

おもな民族の分布

➀アイヌ:北海道

②アイヌ:サハリン

③ニブフ(ギリヤーク):アムール川下流域、サハリン

④ナナイ:アムール川下流域、ウスリー川流域

⑤オロチ:アムール川河口以南の海岸線

⑥ウイルタ(オロッコ):サハリン東海岸 |

|

162南樺太全図

|

163樺太アイヌ

樺太先住民:樺太アイヌ、ウイルタ(オロッコ)、ニヴフ(スメレンクル)の三部族。 (カッコ内は樺太アイヌ語の呼称)

|

樺太アイヌのクマ祭り

|

樺太の先住民 |

敷香に住む女性

洋装です |

敷香での丸木舟競争

|

この舟を加工して外洋船に使用してたのか |

|

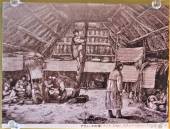

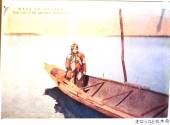

166樺太絵葉書に描かれた先住民族の暮らし

|

オロッコの生活 |

オタスの森

オロッコの夏の家

|

オロッコ飼育熊の檻 |

オロッコの遊牧村落

|

風葬された棺※ |

樺太絵葉書に得かがれた先住民族の暮らし

|

オロッコと丸木舟 |

ギリヤークの墓(小洞) |

※考察 墓が消える

続縄文時代以降に、墓の数が減り、見つかりにくい時期があるようです。その時代と、民族名がわかりません。

その時期には土葬でなく風葬を行なっていたのではと思います。

常呂には擦文時代の大規模集落があるのに、墓壙は10に満たない。

北大校内の擦文の墓は、北海道式古墳ばかりで畿内文化である。

擦文文化期の、畿内系・オホーツク系以外の、続縄文系文化が風葬かも。

エスキモーも風葬なので、興味深い気がします。 |

|

167

|

|

|

|

|

|

氷上の魚釣り |

冬季のスキーと銃による狩猟

|

トナカイ橇での物資の運搬

|

犬ぞりでの物資運搬 |

ツンドラ地帯のトナカイの放牧

|

冬季に使用する

トナカイソリ |

|

| |

200利尻の古代

|

| 201

|

広報『りしり富士』9月号

わがまち タイムスリップ連載㊵

利尻の古代を探る⑤カラフトブタ

203カラフトブタ

|

7~8世紀頃の利尻島には、オホーツク文化を担った北方民族系の人々が住んでいました。

当時の遺跡からは、土器や石器のほか、食料とした動物の骨が見つかっています。

骨は、トドやアザラシなどの海獣類や魚が主ですが、家畜として飼育されていたイヌやブタも見つかります。

特にブタは、動物考古学者であった直良信夫さんにより昭和12年に命名された「カラフトブタ」と言う種です。そもそもブタは、野生のイノシシが家畜として飼われ変化したものとされていますが、サハリン(樺太)と北海道にイノシシが生息していた事は無いようです。

カラフトブタは分布する範囲が限られており、北海道では利尻礼文を中心に、宗谷の一部で見られ、道東方面にわずかに知られる程度です。

また、命名の地サハリンでも多くの遺跡から発見されています。

さて、オホーツク文化の起源は、ロシア沿海州のアムール河流域に住んでいた靺鞨と言う民族に由来するとされます。靺鞨では、主食用にブタが多く飼育され、また、中国の唐の時代に作られた「通典」と言う書物に出てくる流鬼国では、「婦人は冬に豕皮製や鹿皮製の衣服を着て、

夏には魚皮製の衣服を着ている。」と言う記述があります。流鬼は、サハリンに住んだオホーツク文化の人々とされており、のちのギリヤーク(ニブフ)民族の祖先にあたる人々であったようです。

つまり、古代におけるブタを飼育する風習は、アムール河流域の靺鞨からサハリンの琉鬼を経て、道北を中心としたオホーツク文化に伝わったと言うことになります。しかしながら、なぜ利尻・礼文を中心に、ブタ飼育が根付いたのか、その理由は定かではありません。離島ならではのヒグマや、シカが生息しない、安定した飼育環境や不漁時の非常食的な食糧、あるいは流鬼のような衣服利用などいくつか理由がありそうです。 |

|

北海道新聞

なるほど道北 学芸員報告 道北ワイド(←きっと地域毎に異なる記事を書くのでしょう。道央ワイドor道南ワイドなど)

204

|

北方世界のブタ飼育 山谷文人(利尻富士町教委主幹・学芸係長)

北海道新聞 2019年(令和元年)6月3日(月曜日) なるほど道化 学芸員報告

7~8世紀ごろの利尻島には、オホーツク文化を担った北方系の民族が住んでいました。 当時の遺跡からは、捕獲して食糧としたトド、アザラシなどの 海獣類や魚類のほかに、家畜として飼われたイヌやブタの骨も 見つかります。

ブタは、樺太(サハリン)の貝塚で発見されたことから、動物考古学者の故直良信夫氏によ1937年(昭和12年)に「カラフトブタ」と命名されました。そもそもブタは、野生の

イノシシが家畜として飼われて変化した種ですが、サハリンと 北海道にイノシシが生息していたことはありません。

北海道で ブタが出土する遺跡は、利尻・礼文に多く、宗谷地方と道東の一部に限られています。

ロシア沿海地方が起源

ところで、オホーツク文化の起源は、ロシア沿海地方のアム ール川流域に住んでいた靺鞨民族といわれます。靺鞨では、主食用にブタがたくさん飼われていました。中国の唐代の書物「通典」には「流鬼国では、婦人は冬に豕皮製や鹿皮製の衣服を着て、夏には魚皮製の衣服を着ている」と記されています。

流 鬼はサハリンに住んだオホーツ文化の民族とされ、のちの二ヴフ民族の祖先とされています。つまり、古代のブタ飼養の風習は、靺鞨から流鬼をへて、道北のオホーツク文化に伝わったと考えられます。

そして利尻・礼文にブタ飼養が根付いたのは、食用のみならず衣服利用も伝わったことで、島に生息しないシカとプタのうち、飼いやすく多産なブタを選んだ結果なのかもしれません。 |

|

205カラフトブタ

|

サハリン(樺太)に生息するブタ。家畜として飼われ、利尻・礼文の遺跡からよく出土します。イノシシ科

現在では見ることができないようですね。 |

|

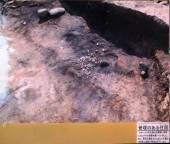

206魚骨層 7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

|

使い終えた住居跡(くぼみ)に捨てられた動物や魚の骨、ウニの殻などが溜まった層。骨のほか、土器や石器などの道具も混じります。 |

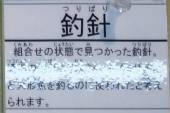

釣針 7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

|

組み合わせの状態で見つかった釣針。通常の釣針より大きく、カレイやオヒョウなど大形魚を釣るのに使われたと考えられます。 |

廃棄場

|

廃棄場(上) |

魚骨層

アザラシ頭骨・イヌ頭骨

・砥石・骨斧 |

釣針

|

|

組んだまま廃棄された組合式釣針。どのように組み立て、結ばれていたのだろうか。

返しの小骨も見える。 |

骨斧とミニチュア土器 |

魚骨層から並んで見つかった骨斧(堀具)と

ミニチュア土器

7~8世紀頃

利尻富士町役場遺跡 |

銛頭と針入れ

|

魚骨層より銛頭と針入れが並んで出土した状態 |

集石

|

集積(上)

燻製づくりとされている |

集積(下) |

集石の断面。

掘り込みの底に大きく平たい石が使われています。

土器は出土していませんが、所々に炭が見られます。

4世紀以前

利尻富士町役場遺跡

鈴谷式文化期 |

|

| 210 |

211カラフトブタ イノシシ科 7~8世紀 利尻富士町役場遺跡

|

ブタは元々イノシシの仲間ですが、家畜として飼育され、骨の形も変形してしまっています。

カラフトブタと比べてみてください。 |

|

カラフトブタ |

サハリン(樺太)に生息するブタ。家畜として飼われ、利尻・礼文の遺跡からよく出土します。 |

放し飼いの樺太ブタ

サハリン・クズネツォーヴォ(宗仁)にて |

現生種ブタ(♂)頭骨 |

カラフトブタ頭骨

上に記述 |

※オホーツク文化でもブタは放し飼いにされていたと考えるべきです。犬は管理して飼っていたようです。

ブタは草食。犬は肉食。て、雑食だと思うよ。アイスクリームもパンも食べるよ。 |

212海獣類

|

トド

夏に繁殖場に集まり、ほかの時期は回遊しています。繁殖場は、サハリンのチュレイニー島などですが、かつては礼文島北部の種島にもあったと言 われています。アシカ科

7~8世紀頃、利尻富士町役場遺跡

ニホンアシカ

4~7月に繁殖場に集まります。礼文島の遺跡からもたくさん発見されています。現在は絶滅が危惧されている種です。

7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

オットセイ

海獣類の中で一番多く見つかっている種類。捕獲は、索餌期である冬の沖合で行われていたと考えられます。アシカ科。

7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

|

213カラフト犬

|

イヌ

家畜として飼われ、主に狩猟に使役されたり |

食用になりました。 食用になりました。

樺太犬に近いと考えられます。 |

7-8c頃

利尻富士町役場遺跡 |

骨箆

先端部を薄く削り出し、ヘラ状にした漁撈具 |

骨箆

8c頃

沼浦海水浴場遺跡 |

※考察 骨箆

漁撈具「 ヘラ」は潜り漁でアワビなど貝を起こす(はがす)道具。極寒の海で潜り漁をしていたのだろうか。

アルゼンチンのパタゴニアの寒帯の地域で潜り漁をする先住民がいたのですが、文献が見つかりません。

女性がとても冷たい海に潜って漁をすることで有名でした。その後、イギリスから入植した白人に撃ち殺されて最後にTVで見た時には

たった一人の女性が生き残りだと言ってました。もう、絶滅したようです。

上写真のヘラがアワビ起こしならば

(アワビの生息範囲は北海道南部から九州沿岸ですが、暖流の流れる利尻島には棲息していたはず。オホーツク文化期は中世温暖期)

潜り漁もしていたかもしれません。ただし、遺跡からアワビの貝殻が出ていないので、それ以外の貝や魚を獲っていたのかもしれません。

『縄文時代の北海道における海獣狩猟 新見倫子』では、

「骨角器は刺突具・ヘラが多く, 銛は全く出土していない。小貝塚は全てクボガイ・イシダタミなどの岩礁性の貝を主体とした混貝土層で」

とあり、巻貝類を起こしていたかもしれないし、骨角器の長さとたわみ易さ・柔軟性を利用して海獣狩猟に使ったのかもしれませんね。

石箆は重すぎる。木箆は浮いてしまう。骨箆は比重的にも丁度良かったのかもしれない。

|

214骨角製品

|

アザラシ

遺跡からは2種類以上のアザラシが見つかっています。北海道には、ゼニガタ、ゴマフ、クラカケ、ワモン、アゴヒゲアザラシの5種類が

知られています。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

骨槍未成品

クジラの骨製。槍のような形に仕上げる途中の未製品。

3-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

骨槍

クジラの骨製。柄が欠けていますが、本来は槍のような形をしています。

礼文島香深井遺跡では、完全なものが出土していて、金属器を真似たものとされています。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

骨斧・骨鍬

クジラの骨製。一端に刃が作り出され、土堀具あるいは貝の採集などに使われだと考えられています。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡出動 |

|

|

アザラシ

頭骨の一部か?

|

骨槍未成品

|

骨槍

|

骨斧・骨鍬 |

|

216骨角と骨角製品 |

217鳥類

|

魚骨層の中身

当時の人が食べていたものは何でしょう。5~1ミリの細かなふるいにかけ、水洗いすることで、小さな骨を見逃さず、採取できます。

鳥類

現在も利尻島で周年観察される地用類が見つかっています。石鏃を装着した弓矢などを駆使して、狩猟したのでしょう。

チドリ目

小型種は春から秋に観察されます。利尻島では、コチドリ、シロチドリ、メダイチドリ、ムナグロ、ダイゼン、タゲリなどが知られています。

ウ科

ウミウが大半で、ヒメウも見られます。周年にわたり観察されます。

ウミスズメ科

中型のウトウは周年、ハシブトウミガラスは秋から春にかけて観察されます。

カイツブリ科

アカエリカイツブリと考えられます。秋から春に換算されます。

加工痕のある骨

アホウドリ科の上腕骨と尺骨を切断し、加工を施したものです。

アホウドリ科

現在はほとんど観察されませんが、冬に太平洋の海洋島で繁殖することから、春から秋に訪れていた可能性があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

魚骨層の中身 |

チドリ目、ウ科 |

ウミスズメ科

カイツブリ科 |

|

アホウドリ科 |

|

218魚骨鯨骨

|

ヒラメ

出土量は少ないものの、大型の種類が捉えられています。秋に釣り漁などで仕留めた獲物でしょう。

クジラ類

遺跡から発見されたものは、いずれも小型で、イルカと呼ばれるものです。

臼状製品

クジラの椎骨(背骨)。中央を堀り込み、臼のような形にしたかったものでしょうか。あるいは骨髄を取り出したのか定かではありません。 |

ヒラメ(オヒョウ)

こんな巨大なヒラメはオヒョウでしょうか |

|

クジラ類 |

臼状製品 |

|

| |

| 220 |

221骨角器 7~8世紀 利尻武士町役場遺跡

|

骨角器は、オホーツク文化を特徴づける道具です。素材の選定や加工技術、装飾には、目を見張るものがあります。

釣り針

オホーツク文化では、組み合わせ式の釣り針がよく出土します。

通常の釣り針より大きく、ネズミザメなど大型魚を釣るのに使われたと考えられます。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

釣針先

アザラシ類の犬歯で作られたもの。先端付近に逆刺(かえし)が作られています。

3-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

骨針

骨製の針。縫い針に使われたと考えられます。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡。

針入れ、

中身が空洞である鳥の管骨を素材としたもの。実際に、針が入った状態で見つかった例もあります。細かな装飾や絵がよく刻まれます。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

垂飾

穴にヒモを通して、首飾りなどに使われていたのでしょう。

7-8世紀頃 利尻町役場遺跡。

小札(こざね=鎧)

クジラの骨製。小札とは本来、鎧に綴じ合わせた札状のもの。これは鉄製の小札を真似て作ったものと考えられます。

7-8世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

|

垂飾・骨製小札(鎧) |

※骨製小札考

骨角製鎧を開発するなど、鉄製に比べて軽さ動きやすさを意識したのでしょうか。鉄製に比べて強靭さは保てませんが、ある程度の防御にはなるのでしょう。

オホーツク人の世界はかなり荒々しい世界で、他所の村を襲撃したり、襲撃されたり。擦文人や和人との間ではもちろんのこと、古代人の生き方は、全て山賊や海賊のようなもので、残虐だったのでしょう。そんな中で交易の民だったというのも、尋常の交易方法でないことが想像されます。 |

|

223

|

板状骨製品

クジラの骨をカマボコ形の板状に加 立したもの。全体によく研磨されていますが、何に使われたかは不明。

3~8世紀ころ (利尻富士町役場遺跡出土)

原材

クジラの骨。これから骨角器をつくるための材料です。刃物で削り切った痕が残っています。

7~8世紀頃(利尻富士町役場遺跡出土)

炭化した原材

クジラの骨を四角に切り出したもの。骨角器の材料と考えられるもので、一部が黒く炭化しています。

7~8世紀ころ (利尻富士町役場遺跡出土) |

|

225装身具 利尻富士町役場遺跡

|

青銅製金具

円形の垂飾用金具の破片と考えられます。 3~8世紀頃

琥珀製の玉

琥珀の玉は、お墓などからまとまった状態(ネックレス)で出土します。遺跡からは、1点だけ見つかりました。3~8世紀頃(サハリン製か)

有孔円板

円板状の帯留具。千島アイヌの事例では、クックルケシ(北千島アイヌ特有の帯留め)と言うよく似た製品があります。7~8世紀頃 |

青銅製金具(3-8c)

琥珀製の玉(3-8c)

有孔円盤(7-8c)

|

|

|

|

ホホジロザメの歯

日本近海にも生息するサメ。人間を襲うことでも有名です。別名ホオジロザメ。ネズミザメ科。

碧玉(ジャスパー)

不透明な玉髄の一種。緑色のほか赤や黄色もあります。管玉などによく使われる石材です。

環飾(かんしょく)

軟石やメノウなどで作られた耳飾り。7~8世紀頃 |

|

管玉・垂飾

紐を通して繋げ、首飾りなどに使われたのでしょう。利尻島にはない石も使われています。7-8世紀頃 |

|

| |

おことわり

これ以降、画像が汚れていますが、これはカメラレンズのせいではなく、ガラスケースの汚れです。塩分が付着しているものと思われます。 |

226集石

|

土器を使った煮炊き以外に使われていた調理施設。熱した石に水をかけ、蒸し焼きにしたのでしょうか。

石は赤く変色したり、煤が付いています。 |

|

227原石 利尻富士町役場遺跡

|

メノウ原石

大きな瑪瑙の原石。ドリルなどの石器に加工するため、礼文島から入手したものでしょう。

チャート

非常に硬い石で、カッターの刃でも傷がつきません。昔は火打石にも使われていました。 |

|

228原石 利尻富士町役場遺跡

|

黒曜石

黒曜石は利尻島では産出しません。道内では、白滝や置戸などに産地があります。ガラス質なので石器計に向いています。

黒曜石の転石

原産地である白滝から川で運ばれてきた転石。湧別川下流の河原で採取したもの。

頁岩

泥岩が硬さを増した石で、利尻島でも入手しやすい石材の1つです。鏃やナイフなどに多用されています。

石核と剥片

石器を作る際、原石を叩き剥片を剥がし取ります。剥片は細かく調整され、石器に、残された核は、石核と呼ばれます。 |

|

| |

230オホーツク式土器

|

十和田式土器から貼付文土器までを含む土器の総称。サハリンや道北から道東までのオホーツク海沿岸に遺跡は分布しています。

5-12世紀頃 |

|

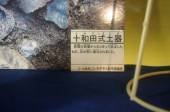

240十和田式土器 サハリンの十和田遺跡が標識遺跡

|

サハリンの十和田遺跡から名付けられた土器。丸い棒のようなもので、文様をつけるのが特徴。おもに道北に分布するが、奥尻島や根室でも確認されています。

※初期の土器十和田式が稚内から奥尻、根室までも進出していた。まだ、文化圏にはなっていないが、居住していたのかもしれない。 |

|

241

十和田式土器 |

十和田式土器 |

|

|

|

|

|

|

|

|

十和田式土器 |

|

|

|

これが

円形刺突文と

縄線文の

十和田式の特徴か!

|

外から突いた

刺突文

内から突いた

突瘤文↓ |

|

|

|

243円形刺突文・突瘤文

|

十和田式土器に特徴的な文様。外から突いた文様が円形刺突文。内側から突いた文様が突瘤文。

鈴谷式土器の場合は穴が貫通します。 |

|

※資料 オホーツク式土器の遷移 引用「札幌市史第1巻 オホーツク文化」

|

各型式の主な文様の特徴は、

鈴谷式(3-4c)は縄線文、

十和田式(5-6c)は円形刺突文・突瘤文、

江ノ浦B式・江ノ浦A式(6-8c)は口唇部直下の隆起帯と刻文・爪形文、

南貝塚式(9-10c)・東多来加式(10c-)は沈線文と型押文である。

なお、道東部では江ノ浦B・A式以降独自の変化をするが、その

後半には「ソーメン文」(8-9c) と呼ばれる細い波状の貼付文がつく土器が主流をしめ、

最終的には擦文式土器との折衷・融合型式トビニタイ式(10c-)になる。 |

|

245型押文

|

オホーツク式土器に特徴的な文様。

円形やスタンプ状のほか、櫛の歯を押しつけたような文様もあります。 |

刻文

|

オホーツク式土器に特徴的な文様。

ヘラのよウナ道具を使って飾っています。 |

爪形文

|

オホーツク式土器に特徴的な文様。

その名の通り、爪先で粘土をひねったような文様です。 |

|

246金雲母を含む土器

|

土器の素地である粘土に混ぜられ焼かれました。

キラキラ光る土器はとてもキレイ、どんな人物が使ったのでしょう。 |

|

円形刺突文

十和田式 |

十和田式 |

金雲母を含む土器 |

縄線文

鈴谷式 |

|

| |

| |

| 250 |

251刻文系土器

|

オホーツク式土器

十和田式土器から貼付文土器までを含む土器の総称。 サハリンや道北から道東までのオホーツク海沿岸に遺跡は分布しています。

5~12世紀ころ |

|

刻文系土器 利尻富士町役場遺跡

十和田式土器に続く土器。刻文や爪形文などの文様がつけられ、形も壺や甕形などバリエーションが増えていきます。

7世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

|

253刻文系土器

|

土器と焼骨

壺形土器と焼けたクジラの骨。何らかの祭祀が行なわれた跡かも知れません。

利尻富士町役場遺跡 |

|

| 254刻文系土器

|

255刻文系土器

|

| |

| |

300利尻富士町役場遺跡

|

301北方民族の暮らし

アリュートの住居

はしごで天井から出入りする家 |

アリューシャン列島の先住民(アラスカ-カムチャツカ)

だからアリュート族の列島なのか。

アリュートの家?オホーツクの家? |

北千島アイヌの住居

木の皮の上に土を置いた屋根 |

千島列島北部の新知郡や占守郡とカムチャツカ半島南端に居住していたアイヌ民族の一派。北海道アイヌや樺太アイヌとは異なる文化・伝統を有する。 |

ウイルタの夏の家

冬の家

木の皮の屋根 |

ウイルタ=オロッコ

樺太東岸に居住。

ツングース系 |

|

303焼けた住居(オホーツク文化期)

|

オホーツク文化期の住居跡。火事により焼け落ち、壁材などが炭化して残っていました。この住居の形は六角形です。 |

焼けた住居に残っていた炭化材

|

トドマツを半分に割った材を壁沿いに立て並べ、、

壁との間に樹皮を詰め、横木で固定していました。 |

焼けた家 |

焼けたt壁材

|

残っていた炭化材 |

発掘調査 |

その後土砂崩れがあったのかとても深い層に埋もれている その後土砂崩れがあったのかとても深い層に埋もれている |

|

|

304利尻富士町役場遺跡の発掘

遺跡の完掘

|

遺跡の出土する地層を完全に掘り上げたということ。当時の地形である小さな谷が現れた。 |

利尻富士町役場遺跡 |

利尻富士町役場遺跡 |

遺跡の完掘 |

|

|

|

廃棄場

|

食糧や道具に加工後の骨や破損した土器石器などの廃棄場。集落内の谷地や窪地に作られた |

|

305利尻富士町役場遺跡出土品

刻文系土器

7c

爪形文が施文

|

石斧

4c以前

オホーツク前期 |

石錘出土ピット(土坑)

5-6c

石錘が見つかった土坑

石鏃も出土 |

石錘 |

石斧と土器の土坑

墓の可能性もある

3~4c頃

|

石斧と土器 |

|

| |

| 320利尻富士町役場遺跡出土品 |

321石鏃

|

弓矢などに用いる矢尻。色々な形は、それぞれ、使い分けていたと思われる。 |

石鏃未成品 |

石鏃の未成品

石の剥片を打ち欠いて、

鏃の形に整えている途中のものと考えられます。

なかには失敗作もあるようです。

利尻富士町役場遺跡出土

|

復元品

|

|

323

|

銛先鏃

漁労用の銛の先端などに装着して使われた矢尻とみられます。長さ10cmを超えるものもあり、石槍とも呼ばれます。

7-8世紀頃利尻町役場遺跡 |

|

銛頭

海獣の骨などで作られたもの。先端部を尖らし、逆刺(かえし)が作り出されています。銛の先端に装着します。

7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

銛頭

銛頭はクジラの骨で作られています。銛の柄とは縄でつながれ、鏃が獲物に刺さった後、銛から離れる仕組みです。

3~4世紀頃 利尻富士町役場遺跡

銛頭

銛頭はクジラの骨で作られています。銛の柄とは縄でつながれ、鏃が獲物に刺さった後、銛から離れる仕組みです。

7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡

銛頭未成品

クジラの骨を銛頭の形状に成形する途中の未成品。

3~4世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

銛頭ピンボケ |

銛頭と未成品

3~4c |

銛頭 |

銛頭

海獣の骨等製。先端を鋭利に、逆刺かえし付き

銛頭

クジラ骨製。

銛柄と縄で繋ぎ、獲物に刺さると離れる仕組み |

銛頭未成品

3~4c |

|

|

銛頭と石鏃

銛頭はクジラの骨で作られています。銛の柄とは縄でつながれ。鏃が獲物に刺さった後、銛から離れる仕組みです。

7~8世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

|

325砥石 7-8世紀

|

用途に応じて色々な形・大きさがあります。

石斧や骨角器、鉄器を研いだり、矢柄をまっすぐにするのに使われました。 |

|

328石器

|

ナイフ

捕獲した動物の身と皮を切り離したり、魚をさばくときに使ったとみられます。柄は.木や骨で作られたと考えられます。

5-6世紀頃

石鏃

弓矢などに使われた小型の矢尻。いろいろな形があり、道具や獲物により使い分けていたのでしょう。

5-6世紀頃

銛先鏃

漁労用の銛の先端などに装着して使われた大型の矢尻とみられます。

3-4世紀頃

石斧

木の伐採や加工などに使われました。

3-4世紀頃 |

|

329石皿

|

石皿

平たい安山岩を使用。皿として使ったわけではなく、肉などをすりつぶす際に台のように使用したのでしょう。

7-8世紀頃

石皿と敲き石

石皿は平たい安山岩を台のように使用したもの。敲き石は固い木の実などを割るのに使われたのでしょう。

5-6世紀頃 |

|

| |

| 330 |

331ナイフ 7~8世紀頃

使用頻度に応じて、形などを使い分けている。

|

332

|

つまみ付ナイフ

つまみが作られているので、そこに縄をかけ携帯したのでしょう。

7-8世紀頃

スクレイパー

掻器とも呼ばれ、名称通り掻き取る道具。動物の皮をなめすのに使われたと考えられています。

7-8世紀頃

ドリル

石の先端を鋭利に加工し、錐状にしたもの。瑪瑙など硬い石が使われています。穴を開けるのに使われました。

3-8世紀頃

礫器(敲き石)

礫の一部が刃のようになっている石器。手にフィットする大きさで、硬い骨などを砕いたのでしょうか。

5-6世紀頃 |

肉を切っている模型 |

|

|

|

|

|

|

|

つまみ付きナイフ |

スクレイパー |

ドリル |

礫器(敲き石)

|

|

333石斧

石斧の未成品

|

335石錘 7~8世紀

石錘

|

石錘1

石のおもり。 一端に穴をあけ、吊り手をつくっています。重さは2kg前後 をはかります。7~8世紀ころ (利尻富士町役場遺跡出土)」

石錘2

右の一端に穴をあけようとしたが、 途中で失敗したものと、 使って破損した例。 穴をあけるには、熟練の技が物を言うのでしょう。

7~8世紀ころ (利尻富士町役場遺跡出土)

石錘3

石のおもり。 表面に溝を彫りこみ、 縄がかけやすく外れにくくなるよう工 夫してあります。重さは1~2kg程度。

7~8世紀ころ(利尻富士町役場遺跡出土)

軽石

非常に軽く、水に浮くことから、 漁労用の浮子として使われたかもしれません。7~8世紀ころ (利尻富士町役場遺跡出土) |

|

| |

| 350 |

351ロシア極東地方の先住民

|

ロシア極東地域のアムール川やウスリー川流域には、分布図のように様々な先住民族が生活しています。

その生活基盤は、大河と広大な森林環境を背景とした狩猟や漁労により支えられています。中でも産卵期に河川を遡上するサケやマスは、重要な食料資源でした。さらに、共通する信仰としては、アニミズム(すべての自然物に霊魂が存在)やトーテミズム(自分たちの先祖霊をクマやトラに求める)、シャマニズム(人間と霊魂の間に仲介者としてのシャマンが存在する)が定着していました。

主な民族の分布

①アイヌ:北海道

②アイヌ:サハリン

③ニヴフ(ギリヤーク):アムール川下流域、サハリン

④ナナイ:アムール川下流域、ウスリー川流域

⑤オロチ:アムール川河口以南の海岸線

⑥ウイルター(オロッコ):サハリン東海岸

⑦ネギダール:アムグン川流域、ウデリ湖周辺

⑧ウリチ:アムール川下流域

⑨ウデヘ:シホテ・アリニ山脈(沿海地方)、ハバロフスク

オホーツク文化の人々につながる民族としては、ニヴフ(ギリヤーク)が有力視されています。 |

352樺太アイヌの風物

|

樺太全図

|

樺太アイヌのクマ祭り

|

樺太の先住民族

|

敷香(しすか)に住む女性 |

敷香(しすか)における丸木舟競争

|

|

353樺太絵葉書の先住民

オロッコ(ウイルタ)の風物

|

樺太絵葉書の先住民

|

オロッコの生活

|

オロッコの遊牧村落

|

風葬された棺 |

オタスの森

オロッコの夏の家 |

オロッコ飼育の熊の檻 |

オロッコと丸木舟 |

ギリヤークの墓

(小洞) |

|

|

|

※考察 道東の擦文時代の墓地が見つからない事への一考

※道東のオホーツク文化では墓地や墓が出土しますが、察文文化では墓が見つからないといわれています。

それが、オロッコの風葬で謎が解けました。アメリカインディアンも集団墓地での風葬でした。カナダエスキモーも風葬です。

遺体が鳥や動物によって食べられ、個人の魂が、天と地の精霊に帰っていくことがよしとされたのでしょう。

砂丘に暮らしたオホーツク文化人は墓が作りやすく、内陸に暮らすと、埋葬形式も変わるようです。

ただ、 他の地域の擦文人の墓地は土壙墓ですが、これは、道東地域に特徴的な事のようです。

また、 アイヌ時代になると、墓型式も大きく変化します。

|

354

|

氷上の魚釣り |

犬ぞりによる運搬 |

冬季のスキーと銃猟 |

ツンドラ地帯のトナカイの放牧

|

トナカイ橇での運搬

|

トナカイ橇 |

|

|

|

|

|

|

356クマ

骨塚のある住居7c頃

オホーツク文化期の住居跡。骨塚にはヒグマの頭がありました。 |

また、舟形土製品やミニチュア土器等特殊な遺物が発見されています。 |

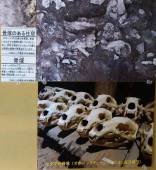

骨塚 7c頃

オホーツク文化の人々にはヒグマやクジラ、シャチ等は神様でした。 |

住居内に骨塚という祭壇を作り祀る事で、神への感謝や豊漁を願ったのでしょう |

|

357新聞記事

利尻礼文にヒグマはいなかったか 北海道新聞夕刊 1989.2.14

|

ヒグマは、北海道本当に広く生息しているが、北海道付近の島の生息状況はこれと大きく異なり、ヒグマが生息している島は、南千島の国後島と択捉島の二島だけである。他の島は現在もヒグマがいないし、昔、住んでいたと言う記録もない。利尻・礼文の両島もそういう嶋まであると広く考えられてきた。

海水面が低下

そもそもヒグマは、アジア大陸で今から90万ないし50万年前にエトルリアグマから進化したものである。ヨーロッパやその属島、北米大陸の一部地域、それに我が国のの九州や本州などへば、今から50万年前から13万年前に至る間の各角氷河期に分布を広げ、移住したものらしい。この間、北海道にも若干のヒグマが到来していた可能性もあるが、本格的な北海道へのヒグマの渡来は、今から2万年前から1万8千年前のいわゆるウルム氷期の最盛期ないしは、その前後の時期であったらしい。当時の海水面低下の程度は、学者によって異なるが、この時期、海水面は現代に比べ最大で140m、最小でも80m低下したと言う。

海面が現在より80m低下すると最浅部が140mもある津軽海峡は海峡として存在するが、最も浅い部分が10mの間宮海峡、53mの宗谷海峡や礼文水道、78mの利尻水道等は陸部となる。そして、利尻・礼文・天売・焼尻・クナシリ・色丹等の島々は北海道と↓

ウルム氷期に渡来 植生など生息可能な環境

↑サハリンを介して、アジア大陸と陸続きとなる。この陸続きの状態は、少なくとも2千年間は続いたらしい。この間にヒグマは大陸から北海道に南下し、さらに南千島の国後島にも行き付き、択捉島へは、海面低下で現在よりも狭かったクナシリ水道を渡って移住したものであろう。利尻・礼文両島にもヒグマは、この時期に当然分布を広げ、住み着いたであろう。また、ヒグマは遊泳にたけた獣であるから、氷期最盛期前後の海峡が狭かった時期にも、後に述べる事実からも、両島に泳ぎ渡った可能性も充分考えられるのである。

殺獲され絶滅

両島のヒグマの遺物の産出だが、礼文島の香深井遺跡からはヒグマ29頭にも相当する老若様々な個体の部分骨が出土していると言う。また利尻島沓形の亦稚貝塚からは、老若5頭分のヒグマの部分骨が出土していると言う。

この他にも礼文島の船泊と利尻島の沼浦からもヒグマの骨が採集されており、沼浦の骨は、大物の雄老獣の上腕骨の断片であり、考古学者は島外から持ち込まれたと考えている。

両島にヒグマが自然分布していても、不合理ではないとする理由は、先に述べた両島にも、ひぐまが 陸伝いに分布を広げ住み着くを機会があったと言うことのほか、現在の両島の地形・植生から推定し、往時もヒグマが十分住み得る環境であったと思われること。さらに、生きたヒグマの幼獣を他所から島に持ち込み得たとしても、それを成獣や老獣になるまで飼育する事は、猛烈多力なヒグマにあっては至難であるなどによる。

したがって出土したヒグマの異物の大部分は、当時の島民らが、それぞれの島で野生ヒグマを殺獲したものの残物であろう。両島の当時のヒグマの生息数はわからないが、多くはなかったはずである。そして、両島のヒグマの絶滅の時期は、オホーツク文化期以降で、その原点は殺獲によるものであろう。コグマの足跡は初冬や春の雪上に残るし、ヒグマは冬ごもり穴を特定の環境の地にしか作らない特性もあるから、狩人に発見されやすい。利尻・礼文のような狭い島では、絶滅もまた早いのである。

遊泳にも巧み

さて、ヒグマが遊泳に巧みなことを示す事例に利尻島にまつわる話がある。それは明治45年(1912年) 5月24日、北海道本島から利尻島鬼脇まで約19キロの海上を泳ぎ渡り、再び海に泳ぎ出たのを、漁師が船で追い殺獲した雄熊の例である。これは、動物の分布を論じる上で注目され、当時、八田ラインで有名な北大の八田三郎教授が、ドイツの学会誌に殺獲されたヒグマと島民が一緒に写った写真を入れて紹介したほどである。

この写真は事件後の6月2日の北海タイムス(現在の北海道新聞)に掲載されたものだが、撮影者の名前がなく、以来不明であった。だが、今年になってその写真に写っている当時6歳だった佐藤末吉さんが、利尻の鴛泊に健在であることがわかり、その証言などから写真の撮影者が当時利尻でただ1人の「写真技師」であった鬼脇の寺島豊次郎さんであることがわかった。いずれにしても両島はヒグマと無縁ではないのである。 |

|

| |

| |

| 360ヒグマ 利尻島には随分前から熊も鹿もいない。狭い島だから狩り尽くされたのか? でも、熊鹿の骨角が出てくるのだ。なぜ? |

363骨偶

|

ネズミザメの吻端骨(鼻骨)。オホーツク文化の遺跡からは、これを削ったクマの彫り物がよく見つかります。これから作ろうとしていたのでしょう。

7-8世紀頃 (利尻富士町役場遺跡出土) |

|

|

|

|

|

|

骨偶

7-8c頃

|

ネズミザメの吻骨 |

吻骨って鼻の骨 |

|

|

|

ヒグマの骨

ヒグマの骨 7-8c

住居内の骨塚から見つかった頭骨以外の部位が見つかっています。

7-8世紀頃(利尻富士町役場遺跡) |

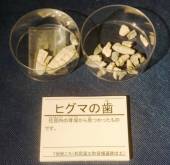

ヒグマの歯牙 7c頃

住居内の骨塚から見つかったもの

7世紀頃(利尻富士町役場遺跡) |

ヒグマの指骨 7c

指の骨は、加工され装飾品として使われる場合もあります。

7世紀頃(利尻富士町役場遺跡) |

ヒグマの頭骨 7-8c

ヒグマは、当時でも利尻島に生息していた証拠はありません。 礼文島香深井遺跡のヒグマは、 道南から入手したといわれています。

7世紀頃(利尻富士町役場遺跡) |

|

沼浦発見の熊の左上腕骨

(年代はオホーツク文化期か)

|

|

365エゾシカ 7-8世紀

|

ヒグマ同様、利尻島には生息していません。角の破片と中足骨の2点のみ出ています。

骨角器の材料として(本島から)入手したものでしょう。 |

|

| |

| 370 |

371土製品

舟形土器

|

当時使われていた舟をモデルにしたミニチュアと考えられています。色々な形がありますが、オホーツクの遺跡から本物の舟が見つかったことは、まだありません。 7世紀頃 利尻富士町役場遺跡 |

舟形土器 |

|

舟形土器 7c

|

舟形土器 3-4c |

舟形土器 |

舟形土器の出現に

時代か民族かの特異性がありましたが、思い出せません。ご存知ですか。 |

ミニチュア土器

|

土器を小さくモデル化したもので、実用性はないと考えられています。 |

ミニチュア土器

土器を小さくモデル化した物で、実用性はない、 |

ミニチュア土器 |

ミニチュア土器 |

ミニチュア土器 |

|

|

|

台が付いた土器

底の部分に台が付いた盃のような土器。 一人用のコップでしょうか。 |

台付土器 |

台が付いた土器

底部に台が付いた盃のような土器。一人用のコップでしょうか。 |

|

|

|

|

|

| |

擦文時代

|

373擦文土器

|

擦文土器

東北地方北部の土師器を真似て、作られるようになった土器。

擦文とは、土器の表面をヘラ状の木片を当てて擦った痕に由来しています。

10世紀頃(沼浦海水浴場遺跡出土)

刷毛目のついた甕

本州の土師器をまねた土器。刷毛目と言う技法(柾目板を擦って刷毛でなでたような文様をつける)を使って作られています。 7世紀頃 |

土師器模倣土器、土師器・須恵器

|

土師器模倣土器

本州の端木を真似た土器と考えられます。薄手で文様はなく、丁寧に表面をなでて作られています。

7世紀頃

土師器模倣土器2

本州の土師器を真似た土器。文様はなく、丁寧に表面を投げて作られていますが、形は全体に歪んでいます。7世紀頃

土師器・須恵器

利尻島で作られたものではなく、古墳時代の本州より、持ち込まれた土器、当時、すでに日本海を通じて、広く交流していたことを示す

貴重な資料です。 6-7世紀頃 |

|

375

|

十和田式土器

十和田式から刻文土器に遷り変わる時期の土器。さらに、続縄文土器である北大式土器の形状に影響を受けています。

7世紀頃利尻富士町役場遺跡

刻文系土器

表面に赤色の顔料を塗った土器。オホーツク式土器には珍しい技法です。7世紀頃

オホーツク式土器

表面に文様をつけていない無文の土器。器の形や厚さから後半のほうの土器かもしれません。

オホーツク式土器

オホーツク式土器には、たまに鈴谷式土器のように、縄を押し付けた文様がつけられることがあります。

貼付文土器

オホーツク文化後期の土器。チューブのようなもので、細い粘土紐をデコレーションしています。

7-9世紀頃 |

|

|

|

|

|

|

十和田式土器 |

刻文系土器 |

オホーツク式土器 |

|

オホーツク式土器 |

貼付文土器 |

|

| |

400考古展示棟一階

|

いろいろな施設があります |

|

|

色々な展示がおこなわれているようです。

|

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |