|

|

| |

| |

目次

|

01外観

10入口展示

11館内全景

12森町の遺跡

16森町の土層

※濁川カルデラ

17世界遺産登録

18石組炉

20森町の自然

21剥製

22森町の自然紹介

|

100縄文時代

113草創期~前期

※縄文時代の立石

120縄文早期の土器

130縄文前期の土器

131前期土器

133円筒下層式土器

140縄文中期の土器

141縄文中期遺跡

142円筒上層式土器

143縄文中期土器

145縄文中期土器

147円筒上層式土器

150縄文後期

151後期の土器

160後期・晩期

170縄文晩期

171縄文後期・晩期

172縄文晩期土器 |

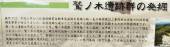

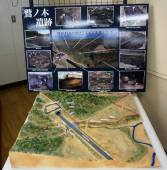

210鷲ノ木遺跡の環状列石

213列石を守る

215トンネルが出来るまで

※塩津山トンネル

230鷲ノ木遺跡群の発掘

233鷲ノ木4遺跡

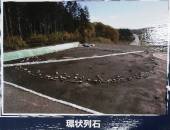

235鷲ノ木遺跡環状列石

250環状列石出土遺物

260鷲ノ木4遺跡

261ジオラマ

263斜面土壙墓

270鷲ノ木環状列石

272鷲ノ木遺跡

277鷲ノ木遺跡模型

|

310環状列石

311埋設土器

312環状列石と竪穴墓域

313板状土偶

315環状列石模型

320イカ形・鐸形土製品

330鐸形土製品

350鳥崎遺跡

353トリサキ土偶

355鳥崎遺跡

360尾白内貝塚

365尾白貝塚土器

370尾白内貝石器

※魚形石器

373石斧・岩偶

375食物残差 |

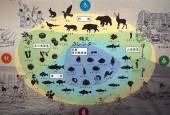

400縄文時代

410縄文時代の

自然環境

413縄文カレンダー

421石器

431石器の作り方

433黒曜石製石器

440祈りの道具

444土器片加工製品

445土偶

446有孔石製品

447玉と石棒

|

500続縄文以降

510続縄文時代

511続縄文遺跡

520続縄文土器

526続縄文期前半の土器

527続縄文期後半の土器

528続縄文期の土器

530擦文時代

533擦文土器

537須恵器の大型壺

550近世

史跡 森桟橋跡

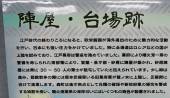

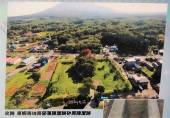

551陣屋・台場跡

553須恵器

※考察?資料?

北海道における鉄生産 |

|

| |

| |

01外観

|

資料館でも博物館でもなく、埋蔵文化財センターだもない。ただの発掘調査事務所。

プレハブ庁舎内の多くが展示室に転用され、きっと発掘調査で得られた発掘資料は別の場所に保存されているのでしょう。

あれほど有名な環状列石を文化財に持つ森町ですが、町村規模で展示施設(資料館)や埋文施設を維持することは財政的に無理なのでしょう。 |

|

森町には 森町郷土資料室 と 森町立郷土館(解体されたかも) があります。どちらも町村合併前の各町の民具館のようなものです。

素晴らしい出土物を持つ森町ですが考古展示館を持っておらず、プレハブの発掘調査事務所の中に展示されています。

これは、何十億円もかけて博物館を建設する資力がないからです。北海道だけでなく、日本中の大都市を除くほとんどの市町村では、

自治体への収入が少なく、国からの補助金でやっと維持している自治体が多く、箱モノを新しく建設すると、その負債を返済するのが大変です。

大平山元遺跡を抱える外ヶ浜町はそれまで廃校舎を利用した展示館でしたが、大平山元遺跡展示施設む~もん館を建設しました。

この小さな過疎地域の自治体の財政能力からすると、大変な負担だと思います。借入金を使うと返済は二倍となり、財政を圧迫する。単年度の国の補助金を使ってしまうと、町政が滞ってしまう。外ヶ浜町にとってはとても重い負担になったと思います。

森町は立派な展示館は持っていませんが、事務所内には素晴らしい展示物があります。どうかご覧ください。 |

|

10入口展示 |

11館内全景

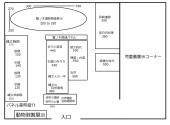

館内図 |

|

観覧順序を間違えて撮影・掲示しています。正しい観覧順序のために館内図を作りました。

ただし、図製作から2年を過ぎて、()内の数字が何だったのか、忘れました。

➀剥製(20)

②縄文草創期(100)~晩期(175)、

③森町の遺跡、森町の土層、世界遺産登録遺跡、石組遺跡(12~18)

④縄文の自然環境(400)~祈りの道具(440)

⑤鷲ノ木遺跡科関連(200~270)、(300~330)

⑥鳥崎遺跡、尾白内遺跡(350~360)

⑦続縄文(500)

⑧擦文(530)、陣屋・台場(550)、近世(560) |

|

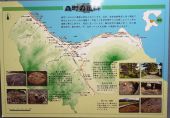

12森町の遺跡

|

森町には50の遺跡が発見されています。近年高速道路建設に伴う調査で発見された。26ヶ所の遺跡と平成17年旧砂原町との合併により7ヶ所の遺跡が新たに加わり現在に至っています。縄文時代の遺跡が多く、次に続縄文時代、擦文時代、中・近世(アイヌ文化期」の遺跡が見られます。 |

森町の遺跡 |

|

|

鷲ノ木遺跡

森川5遺跡 |

|

東蝦夷地南部藩砂原陣屋跡

尾白内貝塚

駒ケ岳1遺跡 |

|

森町の遺跡

|

重複

松屋崎台場跡

鷲ノ木2遺跡

鷲ノ木1遺跡

鷲ノ木4遺跡

鳥崎遺跡

森川貝塚

尾白內貝塚

鷲ノ木7遺跡

御幸町遺跡

倉知川右岸遺跡

森川遺跡 |

重複

オニウシ遺跡

清澄遺跡

栗ヶ丘1遺跡

上台1遺跡

森川4遺跡

上台2遺跡

森川2遺跡

森川3遺跡

森川5遺跡

白川遺跡 |

新出

会所町台場跡

会所町B台場跡

四軒町台場

彦澗台場遺跡

二ツ山遺跡

東蝦夷地南部藩

砂原陣屋跡

駒ヶ岳 |

|

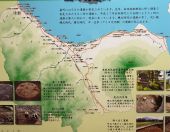

13森町の遺跡

|

鷲ノ木遺跡

森川5遺跡 |

鷲ノ木遺跡 |

ストーンサークル |

竪穴墓域 |

鷲ノ木遺跡(平成18年国史跡指定)

縄文時代後期前葉の環状列石と竪穴墓域は保存され、国指定史跡になっています。他に縄文時代中期の住居や続縄文時代の焼土列などが発見されました。 |

森川5遺跡 |

|

|

森川5遺跡

中・近世の畑跡と推定される畝状遺構が発見されました。

文字資料が少ない時代の貴重な歴史資料です。 |

|

東蝦夷地南部藩砂原陣屋跡

尾白内貝塚

駒ケ岳1遺跡 |

東蝦夷地南部藩砂原陣屋跡

|

|

|

東蝦夷地南部藩砂原陣屋跡 (昭和49年国史跡指定)

幕末の頃、異国船による襲撃に備え、北方警備を強化するため南部藩(現:盛岡市一帯)が江戸幕府の命により東蝦夷地の海岸警備にあたるため1855(安政2)年に設置した陣屋跡です。 |

尾白内貝塚 |

|

|

尾白内貝塚

縄文時代晩期~続縄文時代の貝塚。続縄文時代のお墓などが発見されました。 |

駒ヶ岳1遺跡 |

|

|

駒ヶ岳1遺跡

町内で数少ない縄文時代早期の遺跡です。土壙墓群や盛土遺構などが見つかっています。 |

|

| |

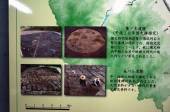

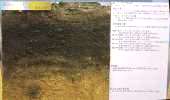

16森町の土層~栗ケ丘1遺跡より~

|

森町の土層 |

|

駒ヶ岳d降下軽石層

1640年(寛永17年)に大噴火した駒ヶ岳の火山灰が堆積した層位。

黒色土層

擦文時代から中近世までの遺構や遺物が出土する層位。森町内では畑跡と推定される畝状遺構や擦文土器、須恵器などが出土している。

白頭山-苫小牧火山灰層

10世紀頃に朝鮮半島北部にある白頭山が噴火した火山灰が偏西風により運ばれ、堆積した層位。

黒色腐植土層

縄文時代前期~続縄文時代にかけての遺構や遺物が出土する層位

続縄文時代(約1,300年~2300年前) 尾白内貝塚や森川3遺跡などで遺構や遺跡が出土

縄文時代晩期(約2300年前~3000年前) 鷲ノ木4遺跡や森川2遺跡などで遺構や遺物が出土。

縄文時代後期(約3000年前~4000年前) 鷲ノ木遺跡の環状列石(ストーンサークル)と竪穴墓域が出土。

縄文時代中期(約4000年前~約5000年前) 御幸町遺跡やオニウシ遺跡などで遺構や遺物が出土。

縄文時代前期(約5000年前~約7000年前) 鷲ノ木4遺跡や森川3遺跡などで遺構や遺物が出土

漸移層

上層の黒色腐植土層と駒ヶ岳g降下軽石層が混在する層位。遺構や遺物は出土しない、

駒ヶ岳g降下軽石層

約6000年前に噴火した駒ヶ岳の火山灰が堆積した層位 |

|

縄文時代中期(今から約4000年前から約5000年前) 御幸町遺跡やオニウシ遺跡などで遺構や遺物が出土。

縄文時代前期(約5000年前~約7000年前) 鷲ノ木4遺跡や森川3遺跡などで遺構や遺物が出土

漸移層

上層の黒色腐植土層と駒ヶ岳g降下軽石層が混在する層位。遺構や遺物は出土しない、

駒ヶ岳g降下軽石層

約6000年前に噴火した駒ヶ岳の火山灰が堆積した層位

黄褐色粘土層

緻密な粘土層で、縄文時代早期(今約7000年前~9000年前)の頃の遺構や遺物が出土する層位

森町内では駒ヶ岳1遺跡で出土が確認されている。 |

|

黄褐色粘土層

緻密な粘土層で、縄文時代早期(今約7000年前~9000年前)の頃の遺構や遺物が出土する層位

森町内では駒ヶ岳1遺跡で出土が確認されている。

濁川カルデラ火砕流堆積物

約12000年前に濁川カルデラを起源とする火砕流が堆積した層位。これ以前の人類の痕跡は森町内いでは確認されていない。 |

※濁川カルデラ

|

濁川カルデラは、北海道森町にある直径およそ2kmのカルデラである。

カルデラの中で最小の部類の濁川型カルデラに分類され、濁川型の名前の由来にもなっている。

濁川カルデラで地熱調査ボーリングによって地下構造が明らかになり

「濁川型」とされたじょうご型小型カルデラは、後に同様のものが砂子原および箱根でも見いだされ。その後、(兵庫鳥取)照来カルデラなど、隠れた小型カルデラが存在することがわかってきた。 |

濁川カルデラ引用 |

濁川カルデラgooglemap |

|

また、このネット検索の中で、日本最高品質の黒曜石を産出する十勝三股は十勝三股カルデラ(直径8km)であったこともわかった。 |

|

| |

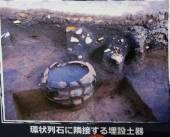

17世界遺産登録 北海道・北東北の縄文遺跡群

|

18石組炉

|

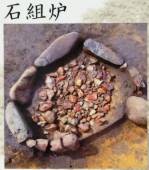

石組み炉 |

痕跡から縄文人の謎を追う

石組炉

石を円形や方形に並べ、火を焚く。

内側の石は赤く焼け、炭化した木の実や焼けた骨、石器のかけらなどが発見され、

生活には欠かせない場所だと考えられる。 |

|

| |

20森町の自然 |

21剥製

|

駒ヶ岳周辺で出没していたころ (森町姫川付近)捕獲されたもので体長80cmの雄ギツネです。(昭和49年1月)

このキツネは、付近の山中でウサギやキジなどを追い回し、餌がなくなると農家のニワトリ小屋をねらったりするイタズラものです。

寄贈者 大西 三郎氏 |

|

ヒグマ |

キタキツネ |

キセキレイ

・アカゲラ |

キタキツネ,キセキレイ

アカゲラ,エゾクロテン |

エゾクロテン |

キジ・アオバト・

オオタカ |

|

|

|

|

|

|

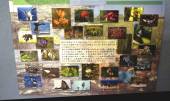

22森町の自然紹介

|

森町の名前は、アイヌ語で「オニウシ(=木の多く生えているところ)」と言われた場所であったことに由来しています。昔から自然の豊かな場所でした。

森町は、北海道の南西部、渡島半島のほぼ中央に位置し、渡島山脈より、北東に向かって傾斜し、海岸段丘を経て、

内浦湾(噴火湾)に面する丘陵性の地形に位置します。

南東部に標高1131mの駒ヶ岳山麓が北西に向かって緩やかな傾斜をなし、南西部は渡島山脈を分水嶺とし、日本海側との境となっています。約20の河川は、ほとんどが北東に流路を取り、内浦湾に注いでいます。 |

|

|

シロハヤブサ

マッコウクジラ

ヒグマ

|

クルマユリ

ハマナス

クサギ

ミソハギ

センダイハギ

チョウセンゴミシ

|

クサギ

アカショウビン・サケ

チョウセンゴミシ

タテエナガ・ネジバナ

|

ヒグマ・トリカブト

ミズバショウ

|

|

ヒグマ・カマイルカ

シロカモメ・

ナワシロイチゴ

オドリコソウ

シャチ・ |

|

ヒオウギアヤメ

ユリカモメ

ウバユリ

シマエナガ

エゾシカ

クロテン |

|

|

|

| |

| 100 |

100縄文時代

|

縄文時代は、今から約16,000年前から始まり、約2,500年前まで続いた時代です。

10,000年以上続いた縄文時代では、主に狩猟・漁労・採集を行い、生活が営まれました。

移動しながら生活していた旧石器時代を経て、その地に集落を築く定住生活が始まりました。

日本列島に広がる豊かな自然の中、縄文時代では、季節ごとに恵みを受けて生活していました。

縄文時代は6期に大別されています。各地域や時期によって、それぞれ特色のある縄文文化が形成されました。

縄文時代が終わり、本州では水稲稲作・鉄器文化の弥生時代を迎えますが、北海道では縄文時代と変わらず、狩猟採集生活を生活の基盤とする

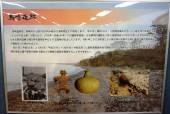

続縄文時代を迎えます。

森町では縄文時代早期の時期から人々が生活したことがわかっています。

それ以降、縄文時代全時期に渡り、人々が生活した痕跡が見つかっています。 |

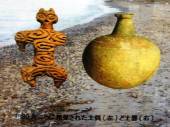

|

| 110縄文時代 |

111

|

草創期 16,000~ |

|

早期 11,500~ |

|

前期 7,000~ |

|

中期 5.500~ |

|

後期 4,500~ |

|

晩期 3,300~ |

|

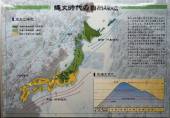

113草創期~前期

|

縄文時代草創期になると、旧石器時代にはなかった煮炊き用の道具である土器が発明され、生活のかたちに大きな変化が起きました。煮炊きすることにより、摂取可能な食物が格段に増加しました。

また、縄文時代で草創期頃から気候が徐々に暖かくなり、縄文時代前期には気温の上昇がピークに達しました。

気温は現在より平均で1~2度高くなり、海岸線も現在より内陸部にありました。

この現象を「縄文海進」といいます。縄文時代前期には、北東北地方や北海道中央部付近までの地域で、「円筒土器文化」が広がりを見せ始めました。

森町では草創期の遺跡は発見されていません。縄文時代早期から遺跡が見つかっています。 |

| ※ |

縄文時代の立石

AI による概要

縄文時代早期の立石は、祭祀や集落のシンボルとして立てられたと考えられています。特に、長野県の阿久遺跡では、環状集石群の中心に長さ120cmの角柱状の石が立てられた立石が発見されており、大規模な祭祀場の一部であったとされています。

また、秋田県の大湯環状列石の日時計様組石も、縄文時代早期の立石遺構として知られています。

縄文時代早期の立石に関する詳細:

阿久遺跡:

長野県諏訪郡原村に位置し、縄文時代早期の環状集石群の中心に立石が発見されました。この立石は、角柱状で長さ120センチメートルであり、大規模な祭祀場の一部であったと考えられています。

大湯環状列石:※縄文後期の記念物です

秋田県鹿角市にあり、縄文時代早期の立石遺構として「日時計様組石」が有名です。

その他の遺跡:

縄文時代早期の立石遺構としては、長野県のこぶし畑遺跡(松本市)や、縄文時代前期では根羽子沢遺跡(横手市)、上原遺跡(大町市)なども知られています。

立石の役割:

立石は、祭祀や集落のシンボルとして、また、何らかの指標として立てられたと考えられています。阿久遺跡の例では、墓坑が環状に並ぶ内側に立石が立てられ、その周囲に列石が配置されていることから、祭祀の場であったと推測されています。

立石の配置:

立石は、単独で立てられる場合や、列石や環状列石の一部として配置される場合があります。また、石皿を意図的に立てて埋めた例も、小牧遺跡で発見されています。

縄文時代の立石は、当時の人々の信仰や文化を理解する上で重要な手がかりとなります。 |

|

120縄文早期の土器 約11,500~7,000年前

|

森町で遺跡が見つかるようになる8,00年前の縄文土器です。短い縄で縄文が付けられています。 |

|

| |

| |

130縄文前期の土器 7000~5500年前(1500年間)

|

東北地方北部と北海道南部を中心に平底で円筒形の土器が使われるようになります。 |

|

前期土器

前半期に属する貝殻文(条痕文、腹縁文)・沈線文・刺突文を特徴とする土器群、

後半期を構成する絡条体圧痕文・撚糸文・組紐圧痕文・微隆起線文等を複合施文する縄文土器群である。

前期土器

北海道縄文前期の土器は、主に丸底または尖底の「繊維尖底土器」と呼ばれるものが多く、粘土に植物の繊維を混ぜて作られました。

特に前期前葉の「綱文式土器」は、縄文の縄目が太く、縄文の向きが横方向に統一されているのが特徴です。

前期土器

東北地方北部及び北海道南部を中心とした地域では、粘土に繊維を混ぜ、平底で多くの種類の縄文をつけた「円筒下層式土器」が作られます。

AI による概要

道南の縄文時代前期の土器型式は、主に「押型文土器」や「撚糸文土器」などが挙げられます。

押型文土器は、木製の棒を転がして模様をつけたもので、波形や格子状の模様が特徴です。

撚糸文土器は、縄を巻きつけて模様をつけたもので、単軸絡条体や多軸絡条体などがあります。また、

貝殻の腹縁を押し当てて作った文様を持つ「貝殻腹縁文(かいがらふくえんもん)」も見られます。

具体的に、押型文土器について:

押型文(おしがたもん):丸い木の棒の側面を波形や格子目に彫刻し、それを転がして模様をつけた土器です.

時期:縄文時代前期末から中期前半頃.

特徴:模様は、波形や格子状など、様々です.

具体的に、撚糸文土器について:

撚糸文:縄を串に巻きつけて、転がして模様をつけた土器です.

単軸絡条体:縄目が縦に並ぶ模様です.

多軸絡条体:縄目が互い違いに並ぶ模様です.

特徴:縄目の種類が豊富で、縄文1万年の中でも多様な模様があります.

その他:

貝殻腹縁文(かいがらふくえんもん):二枚貝の縁の部分を押し当てて作った文様を持つ土器です.

時期:縄文時代早期の終末期.

分布:南関東で見られます. |

|

|

131前期土器

列の前方に陳列されている土器

道南の円筒下層式土器 前期の土器型式、円筒下層式はA式、B式、C式、D式、中期には、円筒上層A式、B式、C式、D式、E式に分けられている。

|

道南地方の円筒下層式土器は、縄文時代前期後半から中期にかけて、約6000年前から4500年前頃に存在していました。

この土器は、北海道の南部を中心に、東北地方北部にも分布する円筒土器文化圏に属します。

特に、函館空港4遺跡やサイベ沢遺跡など、函館市内では大規模な発掘調査で多くの円筒土器が出土しています。

円筒下層式土器は、円筒形の深鉢を特徴とし、縄文文様が細かく、多様なバリエーションを持つのが特徴です。

この土器は、縄文時代前期から中期にかけての生活様式や文化を示す重要な考古資料となっています。

円筒下層式土器は、縄文土器の一種であり、東北地方北部から北海道地方南西部にかけて分布する土器です。

この土器は、円筒形をした深鉢が特徴で、厚手の縄文土器として知られています。 |

円筒下層式土器

|

133円筒下層式土器

列の後方に展示された土器

|

| |

140縄文中期の土器 5,500~4,500年前 (1,000年間)

|

AI による概要

道南地域の縄文時代中期(約6000年前~4500年前)の土器型式は、主に円筒土器上層式、天祐寺式、レンガ台式、ノダップⅡ式などがあります。これらの土器は、円筒土器文化圏の一部として、函館周辺を中心に道南から道央、道東北部、そして本州の青森県などに分布しました。

道南地域の縄文時代中期土器の特徴:

円筒土器上層式:

円筒下層式から変化し、器形がより装飾的になり、口縁部が花弁状に開いたり、隆帯が施されるなどの特徴があります。

ノダップⅡ式:

東北地方北部の大木系文化の影響を受け、渡島半島から道央の一部に分布。

天祐寺式、レンガ台式:(レンガ台式は後期土器)

粘土帯が少なくなり、列点文、沈線文、磨消縄文などが加わる。

その他:

押型文、櫛歯文、竹管文などを用いた土器も作られました。

円筒土器文化圏:

縄文時代前期から中期にかけて、道南地域から北東北を中心に作られた厚手の縄文土器の文化圏。

函館周辺では、サイベ沢遺跡などで円筒土器の編年が設定され、現在も道内で広く使われています。

函館空港遺跡群など、函館市内でも多くの遺跡が発掘調査され、豊富な資料が出土しています。

これらの土器や遺跡から、当時の人々の生活や文化、技術の発展を読み解くことができます。 |

|

141中期土器

|

縄文時代中期になると、北東北地方に広がる円筒土器文化は、南東北地方に広がる大木文化の影響を受けてますます発達しました。人口が増加し集落の拡大につながりました。同期の装飾も縄文だけではなく、粘土で貼り付けされたり、口縁部が波状になったりと、より華やかな様相になっていきます。

また、祈りの道具も増え始め、土偶が作られました。この時期では板のような薄い粘土板に手足や顔を表現した板状道具と言うものが作られています。円筒土器文化と大木文化の二つは融合し、のちの時期へと進んでいきます。

森町では鷲ノ木遺跡から大型の板状土偶が発見されています。

AI による概要

道南地方の縄文中期の土器は、円筒上層式土器が中心です。これは、円筒下層式土器の伝統を受け継ぎながら、装飾化がさらに進んだものです. 口縁に山形や花弁状の突起がみられ、頸部には隆帯や撚糸文が施されています.

また、体部は単節の斜行縄文で、植物繊維の混入はなくなっています.

詳細:

円筒上層式土器:縄文中期に道南地方で広く分布した土器で、円筒下層式土器から発展したものです.

装飾化:円筒下層式土器に比べて装飾が豊かになり、口縁に山形や花弁状の突起、頸部に隆帯や撚糸文が施されるようになりました.

器形:縄文中期には、円筒形から樽形、そして花が開いたような形へと変化が見られます.

植物繊維の混入:円筒下層式土器に見られた胎土への植物繊維の混入はなくなりました.

縄文:体部は単節の斜行縄文となり、複節はなくなりました.

分布:道南(渡島、胆振、日高、十勝、釧路などの太平洋沿岸)や道央部(北海道の中央部)に多く見られます.

文化圏:東北地方と共通の文化圏を形成します.

関連情報:

円筒下層式土器:縄文時代前期に道南地方で盛んだった土器で、円筒上層式土器の母体とされています.

押型文:縄文中期に特徴的な文様で、丸い木の棒の表面に模様を彫刻し、それを土器に転がして文様をつけたものです.

大規模集落:縄文中期には、大規模な集落が多数建設されました. |

|

円筒上層式土器

波状口縁部の土器(右)

粘土紐装飾の土器 |

板状土偶

鷲ノ木遺跡

|

中期の土器 |

|

|

143前方展示の土器

縄文中期土器

|

大きな突起や粘土紐が貼り付けられた装飾性の高い土器が多くつくられるようになります。 |

円筒上層式の判断はこのページで行ないました。

|

145後方展示の土器

縄文中期土器

円筒上層式の判断はこのページで行ないました。

|

147棚横の土器

円筒上層式土器

|

| 149不明

|

| |

150縄文後期 後期 4,500~3,300年前

|

|

後期前葉の道南部では、東北地方北部から波及した十腰内系文化の強い影響を受けた土器がみられる。円筒形や頸部のややくびれた鉢形の器形で、波状の口縁をもち、沈線文、S字状入組文、それに磨消縄文で文様を描く涌元式土器である。

つぎの段階は曲線文、入組文の多くなる虻田町入江貝塚を標式とする入江式土器である。

後期中葉になると、全道的に斉一性のある土器(後北式)がひろまる。深鉢や浅鉢の口縁部に横に数本の沈線が入れられ、それを縦の沈線で区切る手法や、沈線文で雲形に区画したなかを磨り消す磨消縄文が極度に発達し、

中期後半には曲線文や入組文、短刻文、それに突瘤文なども加わってくる。

土器型式からみると礼文島船泊第四遺跡出土の船泊上層式、札幌市手稲遺跡出土の手稲式土器などがあり、つづいて小樽市𩸽澗遺跡(ほっけまいせき)出土の𩸽澗式土器、えりも町エリモ遺跡B地点出土のエリモB式土器などがある。

船泊上層式の深鉢の口縁部にみられる平行沈線には、縦につなぐ短い沈線が入れられるが、手稲式のようにS字状にはならない。また鋸歯状文は船泊上層式だけにあり、それ以降の型式にはない。手稲式は、深鉢や浅鉢の平行沈線をつなぐ弧線にさまざまなバラエティがあり、磨消手法もよく発達するが、以降の型式に出てくる羽状縄文はまだない。

手稲式土器は、関東地方の加曽利B式土器の系列につらなる土器で、類縁の土器は東海、近畿にまで広くみられ、磨消縄文の系譜は四国、九州にまでたどれる。まさに全国を風靡した土器ということができる。

𩸽澗式は深鉢などの口頸部や頸部のくびれに上下を沈線で区切った刻み列が特徴であり、また羽状縄文が付されるようになる。

エリモB式は、土器の内側から細い棒で突いて、表面に小さな瘤をつくる突瘤文が特徴であり、また貼瘤文も盛行する

後期後葉では、長沼町幌内堂林遺跡出土の土器を標式とする堂林式土器と、その流れをくむ静内町御殿山遺跡出土の土器を標式とする御殿山式土器、斜里町朱円環状土籬遺跡出土の土器を標式とする朱円式土器などがある。

堂林式は、斜行・羽状の縄文を地文として、平行沈線文、弧線文、渦巻文、曲線文、磨消縄文、突瘤文などが組み合わさり、精製・粗製の二種類がある。精製土器には貼瘤文が付されるものもある。

御殿山式、栗沢式はともに墓地遺跡から出土した土器である。前者は斜行縄文に沈線文、磨消縄文、列点文などをもつものと、三叉文や丈の高い注口土器を含むものとの二群に分けられる。栗沢式も磨消縄文、貼瘤文や奔放な曲線文、三叉文などがあり、御殿山式の後者に近いグループでともに縄文後期終末に位置づけられている。引用「後期の土器」 |

|

151後期棚

後期の土器

土器の形が多様化し、線と縄文で複雑な模様を描くようになります。

|

| |

160後期土器(テーブル)

|

縄文時代、後期・晩期

縄文時代後期は、土器や道具などに変化が現れ、日常生活と非日常生活との区別がより進みました。

土器は注口がついたものや壺形・皿形・高坏など、特殊な形の器が増え、

土偶は板状のものから、足や顔の表現がより立体的に作られ、自立するものへ変化していきました。

また、道具だけではなく、環状列石(ストーンサークル)や周堤墓などの巨大施設の造成なども行われ、

北東北地方と北海道の広範囲にわたって、共通の精神文化が形成されていたと考えられています。

晩期なると土器や土偶などは過剰なまでに装飾され、より複雑な器形のものが東日本一帯で作られました。

縄文晩期に広がるこの文化は「亀ヶ岡文化」と呼ばれています。森町では鷲ノ木遺跡から縄文後期の環状列石が発見されています。 |

|

| 162前

|

| 163後

|

| 164横

|

| 166

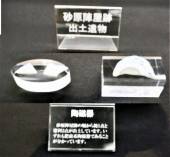

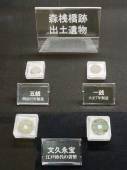

|

| 167

|

| |

170縄文晩期 3.300~2,300年前

|

171縄文時代、後期・晩期

|

縄文時代後期は、土器や道具などに変化が現れ、日常生活と非日常生活との区別がより進みました。

同居は注口がついたものや壺形・皿形・高坏など、特殊な形の器が増え、土偶は板状のものから、足や顔の表現がより立体的に作られ、自立するものへ変化していきました。

また、道具だけではなく、環状列石(ストーンサークル)や周堤墓などの巨大施設の造成なども行われ、

北東北地方と北海道の広範囲にわたって、共通の精神文化が形成されていたと考えられています。

晩期なると土器や土偶などは過剰なまでに装飾され、より複雑な器形のものが東日本一帯で作られました。

縄文晩期に広がるこの文化は「亀ヶ岡文化」と呼ばれています。森町では鷲ノ木遺跡から縄文後期の環状列石が発見されています。 |

森町で発見されている縄文時代後期・晩期の遺跡

森町で発見されている縄文時代後期・晩期の遺跡 |

|

茂無部川右岸遺跡

三次郎川右岸遺跡

三次郎川左岸遺跡

石倉1・2・3遺跡

本茅部遺跡

蜷谷遺跡

鷲ノ木遺跡

鷲ノ木14遺跡 |

倉知川右岸遺跡

上台1・2遺跡

森川1・2・4・5遺跡

駒ヶ岳3遺跡

鳥崎遺跡

白川遺跡

尾白内貝塚

二ツ山遺跡 |

|

|

|

172縄文晩期土器

器の厚さがが薄くなり、精緻に装飾された土器が作られるようになります。

|

| 175

|

| |

| 200 |

210鷲ノ木遺跡の環状列石

|

211環状列石

|

|

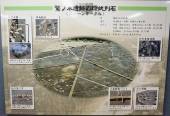

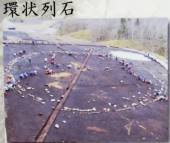

鷲ノ木遺跡の環状列石

|

| 形 |

楕円(ほぼ円)形 |

| 造り |

中央配石・内環・外環の3重の環 |

| 大きさ |

内環 長径35.5m 短径32.5m 石の数 約200 |

|

外環 長径36.9m 短径33.8m 石の数 約200 |

| |

中央配石 4×2.6m、石の数 約70個 |

| 石の大きさ |

平均40~45cm、最大約80cm |

|

※河原の転石から規格にあった石を選んで運び上げている。石を選別する人が居たのでしょう。 |

|

|

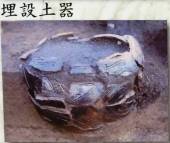

埋設土器

土器の中に骨を入れ、お墓としていたと考えられます。 |

|

中央配石

環状列石の中心です。 |

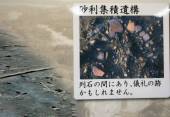

砂利集積遺構

列石の間にあり、儀礼の跡かもしれません |

|

|

|

|

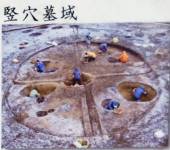

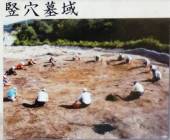

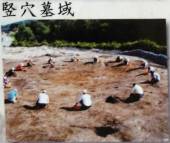

竪穴墓域 |

|

|

|

|

|

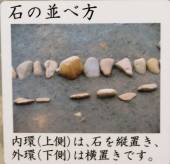

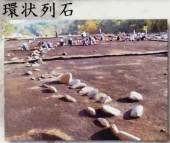

石の並べ方

内環(上側)は、石を縦置き、

外環(下側)は、横置きです。 |

|

土層観察ベルト

石に積もった土を調べるためのものです。

石の運搬

1km以上離れた川原の安山岩を主に使っている。 |

|

|

|

212

埋設土器

土器の中に骨をいれ、お墓としていたと考えられます。 |

中央配石

環状列石の中心です。 |

石の並べ方

内環(上側)は石を縦置き

外環(下側)は石を横置き |

砂利集石遺構

列石の間にあり儀礼の跡かも知れない |

土層観察ベルト

石に積もった土を調べるためのもの |

石の運搬

1km以上離れた河原の安山岩を主に使っている |

|

| |

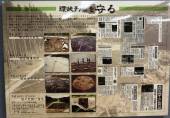

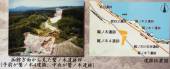

213列石を守る

|

鷲の木遺跡環状列石の発見は、多くの人に喜びとロマン、驚きや戸惑いを与えました。

保存に至る道のりは、決して簡単なものではなく、高速道路建設に関わる人々、遺跡保存を求める人々、そして森町の住民たちの様々な思いが交錯しました。

協議の結果、高速道路はトンネルにより遺跡の下を通すと言うことになり、環状列石は現地で保存することが決まり、守られました。

さらに鷲ノ木遺跡は国の史跡に指定され「史跡 鷲ノ木遺跡」になりました。 |

列石を守る |

|

|

|

|

|

平成18年1月26日

国の史跡に指定

|

指定にあたっての学術的意義

「縄文時代の墓制や精神世界、東北地方との交流を考えるうえで極めて重要な、道内最大規模の環状列石」

指定面積 2720.5㎡

住所 茅部郡森町字鷲ノ木503-4 |

|

平成15年環状列石発見

|

平成16年保存協議開始

|

平成17年保存協議決定

|

平成18年国史跡に指定

|

鷲ノ木遺跡全景

|

保存協議中の新聞記事

※見出しは、函館公園の登録記念物指定を大々的に報じ、対比して鷲ノ木遺跡の史跡指定を小さく報じ、箱館公園より鷲ノ木遺跡の価値が低いと

言いたげな見出しである。これを見れば、読者は「な~んだ。鷲ノ木遺跡は、箱館公園より無価値なのか」と思うでしょう。

執筆者もそのように捉えてこのような見出しにしたものと思われる。但し見出しは、執筆者でなく、デスクが決めると言われている。

しかし、「登録記念物」とは「史跡指定」できなかったものをそれに準ずるかたちで補完する。ものであり、史跡指定の方が凄いのである。

記者やデスクはそれをはき違えて記事を書いていると思われます。

|

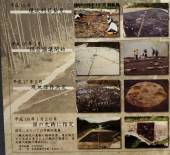

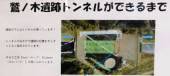

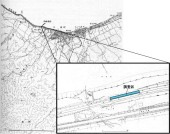

215トンネルが出来るまで

トンネルが出来るまで

|

・遺跡の下にはトンネルが通っています。

・トンネルのおかげで遺跡は位置をずらす事なく保存されています。

・R&C工法[Roof(ルーフ)&Culvert(カルバート)]が用いられています。 |

鷲ノ木遺跡トンネルができるまで

|

➀箱型ルーフをトンネルに入れていきます

|

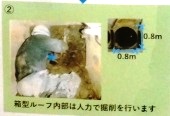

②箱型ルーフ内は人力で掘削を行ないます

|

③244本の箱型ルーフが使われています

|

④函体(カルバート)

箱型ルーフと函体を入れ替えます

|

⑤完成

|

|

※塩津山トンネル 島根県安来市久白町

|

217空撮

|

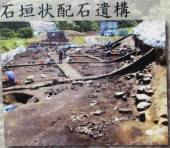

230鷲ノ木遺跡群の発掘

|

森町では、平成2年から、北海道縦貫自動車道函館名寄線七飯~長万部間建設工事用地内埋蔵文化財発掘調査事業が始まりました。

高速道路を造ることで消滅する遺跡の情報を記録するための発掘調査です。

鷲ノ木4遺跡は平成13~15年、鷲ノ木遺跡(当時鷲ノ木5遺跡)は平成15~16年にかけて調査されました。

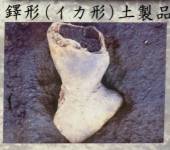

鷲ノ木4遺跡は縄文時代後期の石垣状配石遺構や斜面土壙群の発見や「いかめし」に似た土製品などが出土して新聞やテレビでも話題になりました。

鷲ノ木遺跡からは、同じく縄文時代後期の道内最大規模の環状列石(ストーンサークル)と竪穴墓域(竪穴を掘って区画した墓域)などが発見され、大きな成果となりました。 |

|

231

|

鷲ノ木遺跡群の発掘 |

|

鷲ノ木遺跡の発掘

|

|

函館方面から見た鷲ノ木遺跡群

手前が鷲ノ木4遺跡、

中央が鷲ノ木遺跡

遺跡位置

|

|

| |

233鷲ノ木4遺跡 北海道茅部郡森町字鷲ノ木505ほか

|

主な時代:縄文中期

種別:集落

時代:縄文

主な遺構:竪穴建物11 掘立柱建物1 竪穴上層遺構4 大型土坑3 土坑58 配石墓3 石組炉15 焼土65 骨片集中2 立石 堀り上げ土1

土器集中55 石器集中6 集積2 配石1 柱穴状小ピット281

主な遺物:土器 石器 土製品 石製品

特記事項 主な時代:縄文後期

種別:散布地

時代:縄文晩期

主な遺構:土坑6 石組炉2 焼土4 埋設土器2 石器集中2 小ピット4

主な遺物:土器 石器 石製品 骨製品

特記事項 種別:包含地

種別:散布地

時代:続縄文

主な遺構:焼土5 骨片集中17 石器集中5 集石1

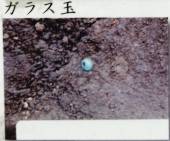

主な遺物:土器 石器 玉(ガラス製)

特記事項 種別:包含地 |

|

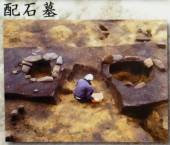

石垣状配石遺構 |

石垣状配石遺構 |

石垣状配石遺構

|

斜面土壙群 |

斜面土壙群 |

斜面土壙群 |

配石 |

配石墓 |

石組炉 |

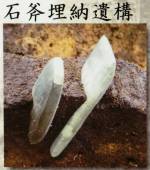

石斧埋納遺構 |

捨場 |

捨場

|

発掘体験 |

鐸形(イカ形)土製品

|

|

|

|

|

| |

235鷲ノ木遺跡(ストーンサークル)

|

遺跡遠景 |

遺跡遠景 |

環状列石 |

環状列石 |

竪穴墓域 |

竪穴墓域 |

竪穴墓域 |

竪穴墓域 |

竪穴式住居 |

ガラス玉 |

配石墓 |

埋設土器 |

お祓い |

遺跡見学会 |

調査風景 |

|

|

|

| |

250環状列石出土遺物

|

|

ミニチュア土器 |

|

|

|

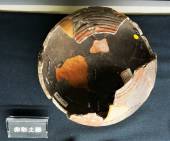

赤彩土器 鉢 |

四波形の口縁一片  |

|

鉢の内部 |

分厚く塗られた弁柄と頑丈な器厚 |

|

赤彩土器 壺 |

|

|

|

亀ヶ岡式の文様と薄い器壁

鳥崎遺跡の土器によく似ている |

|

|

|

巻貝型土製品 |

新潟県村上市上山遺跡縄文後期4千~3千年前

ネット検索すると上記だけが出てきますが、ほかでも見ましたが、館名が思い出せません。 |

|

|

|

〇△土片 |

←秋田県伊勢堂岱でも

山梨県釈迦堂遺跡でも

ありました。そのうち、土器片を加工したのは釈迦堂遺跡で、葬送具として展示されています。 |

耳飾り

耳飾りには耳栓形と滑車形があります |

耳栓形:中央部がくびれた鼓状の土製品.

中期中葉に東日本で登場.

滑車形:大型で耳栓より大きく東日本に多い

透し彫りで造形的に高い。

玦状:ぶら下げ形とはさみ形

縄文前期に大陸から伝わった

指貫形:縄文早期にみられる.

指を貫通させて装着する形.

※最後のは初めて知りましたが、、、本当? |

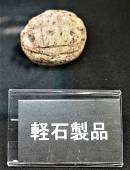

軽石製品 |

円形に加工後三目並べの装飾。縄文人もこのゲームをしたのかな 円形に加工後三目並べの装飾。縄文人もこのゲームをしたのかな |

勾玉と勾玉形土製品 |

|

左:勾玉、ヒスイと似た緑色の蛇紋岩を加工

右:勾玉形土製品、模造土製品 |

|

骨製装身具 |

ヒグマの指の骨に孔を開けているもの。

装身具として使用されていたものと考えられます。 |

|

ホオジロザメの歯 |

装身具として使われたものが劣化して

穴が引きちぎれたものと思われます |

|

|

穴のあるのは装身具か

彫器や破片もあるのかな |

|

石刀 |

石皿 |

|

石皿 |

石刀・石皿×2は副葬のためにわざとこわされたと思われます。 |

※石臼に似ていますが、石臼の伝来は610年、高麗の僧が石臼をつくる技術を伝えた、そうである。

|

| |

260鷲ノ木4遺跡 斜面土壙墓

|

鷲ノ木4遺跡 北海道茅部郡森町字鷲ノ木505ほか

種別:散布地、包含地

時代:縄文早期

主な遺構:縄文土器,石器 |

種別:散布地、包含地

時代:縄文前期

主な遺構:土坑1

主な遺物:縄文土器,石器 |

散布地:包含地

時代:縄文中期

主な遺構:土坑1

主な遺物:縄文土器,石器 |

種別:集落

時代:縄文後期

主な遺構:竪穴建物11 掘立柱建物1 竪穴上層遺構4 大型土坑3 土坑58 配石墓3 石組炉15 焼土65 骨片集中2 立石 堀り上げ土1

土器集中55 石器集中6 集積2 配石1 柱穴状小ピット281

主な遺物:土器 石器 土製品 石製品

特記事項:斜面土壙墓

縄文時代後期前葉の斜面に構築された土壙墓群(墓域)。

縄文時代後期中葉の配石遺構・広範囲な削土・造成土。

縄文時代後期の6本柱掘立柱建物跡。

鐸形土製品・キノコ形土製品・オロシガネ状土製品・耳栓・三角形土製品・石棒・石刀・石冠・三角形石製品・軽石製石製品・ヒスイ製玉・

魚形石器・有溝石錘・ガラス玉・ヒグマ基節骨製垂飾

種別:散布地、包含地

時代:縄文晩期

主な遺構:土坑6 石組炉2 焼土4 埋設土器2 石器集中2 小ピット4

主な遺物:土器 石器 石製品 骨製品 |

種別:散布地、包含地

時代:続縄文

主な遺構:焼土5 骨片集中17 石器集中5 集石1

主な遺物:土器 石器 玉(ガラス製) |

|

|

261ジオラマ

|

鷲ノ木4遺跡再現模型(1/100)

この模型は、鷲ノ木4遺跡を1/100の大きさに縮小して再現したものです。模型の中にはたくさんの遺構を見ることができます。

平地では斜面の裾に沿って石を並べた石垣状配石遺構や竪穴住居跡、掘立柱建物などが再現されています。中でも掘立柱建物は、1本の太さが30~40cmほどもある柱を6本使って建てられています。

鷲ノ木4遺跡からは木材など建物の構造を知る手がかりが見つかっていないので、実際にはどのような建物が立っていたのかよくわかっていません。

今回の模型は、柱の太さから大きさを想像して作ったものです。

斜面では、多くの土壙墓が作られた様子を見ることができます。

今回の調査で見つかった土壙墓は27基で約30°の勾配がある急斜面に作られています。大きさは穴の直径が1~2mほどで最大2.2mのものが見つかっています。

斜面を登った尾根上では配石墓が見つかっています。配石墓は墓穴の上に石を並べたもので平地で1基、尾根上では2基みつかっています。 |

鷲ノ木4遺跡

|

鷲ノ木4遺跡再現模型

|

|

旧河川跡

|

|

|

大型掘立柱建物 |

配石遺構

掘立柱建物 |

|

|

|

|

住居跡,石組炉 |

石垣状配石遺構 |

配石遺構 |

石垣状配石遺構 |

|

|

斜面土坑 |

58号土坑

|

※鷲ノ木遺跡の斜面土壙墓群は縄文時代後期のものです。

一般的な斜面土壙墓は弥生後期から古墳初期のもので、鹿児島に見られます。

斜面に墓坑を掘るのは、古墳後期の九州地方から始まった横穴墓が知られており、

全国各地にみられます。

AIによる回答1 AIによる回答2 AIによる回3 AIによる回答4

AIに尋ねるごとに回答が変わります。おもしろいですね。未完成の技術。 |

|

|

配石墓  |

|

|

|

|

263斜面土壙墓

鷲ノ木4遺跡 斜面土壙墓群58号

埋葬状況の復元(実物大)

|

鷲ノ木4遺跡【斜面の土壙墓】

日本の土壌は、一般に酸性度が高いことから、骨は溶けてしまい残っていませんが、お墓の中に土器や石器をお供えしたものや大きな石を入れたものが見つかっています。写真の土壙墓は、大きさや石の配置から2体の合葬墓の可能性が考えられます。 |

|

| |

270鷲ノ木遺跡 環状列石 縄文時代後期前半 |

271

|

|

噴火湾沿岸から約1キロメートル内陸の標高70メートルの河岸段丘上に立地。

道内最大規模の環状列石は、外周の直径36.9×短径33.8mのほぼ円形で、外側を二重にめぐる環状の配石と、中心にある楕円形の配石で構成されている。平均30~40cmの偏平・棒状の石602個で構成。

二重の環状の配石のうち、外側は石の長軸方向を連ねて配置し、内側は石の長軸方向を中心に向け配置するなどの規則性が見られます。石は多くが地面に埋め込まれており、地面に対し直立か、傾いている。

石の供給地は、約1キロメートル離れた桂川河口付近とみられています。

竪穴墓域は環状列石から南約5mの場所にあり、大きさ11.6×9.2mの竪穴の中に、土坑墓や、供献品や墓標を設置する穴が作られています。

遺跡全体が江戸時代に噴火した駒ヶ岳の火山灰に厚く覆われていたため、保存状態はきわめて良好でした。当時の祭祀・儀礼や精神世界を知る上で重要な遺跡です。

拝借 |

|

272鷲ノ木遺跡 縄文時代後期前半 約4000年前

|

上位段丘出土遺物 |

下位段丘へ下る斜面部の調査 |

石組炉を持つ竪穴住居址 |

環状列石 |

7基の土坑が集まる竪穴墓域 |

|

|

|

並んで出土した配石遺構 |

|

環状列石に隣接する埋設土器 |

未調査の竪穴墓域 |

重なって検出。竪穴住居址群 |

下位段丘出土遺物 |

|

|

277鷲ノ木遺跡模型

全体像 |

上位段丘出土遺物

竪穴住居址,配石遺構

平成18年史跡指定 |

メノウ・焼土

下位段丘出土遺物

平成24年史跡指定範囲

|

|

平成18年史跡指定範囲

環状列石,竪穴墓域

埋設土器

|

|

| |

上毛無沢川

斜面土坑

配石墓 |

高速道路 |

|

|

|

|

| |

| 300 |

| 310環状列石 |

311埋設土器

|

ストーンサークルの横に埋められていた土器。

ストーンサークルと同時に作られたものと考えられている。 |

|

312環状列石と竪穴墓域

環状列石のすぐそばに作られた竪穴墓域

|

313板状土偶

|

鷲ノ木遺跡から出土した縄文中期の土偶。

左腕には縄文時代の修理の痕跡が残されています。

※環状列石は縄文後期のもの。土偶は中期のもの。中期の板状土偶(十字形土偶)が後期に環状列石に埋められたらしい。

土偶は頭部・体部を失っている。 |

|

314ストーンサークルライトアップ

|

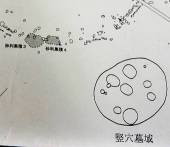

315環状列石模型

全体像

左下は図面

右下は竪穴墓域 |

|

犬と住民

外帯と内帯の配石の乱れ |

中央帯 |

|

|

外帯と内帯 |

外帯は細長石

内帯は丸長石 |

埋設土器を埋める  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 316竪穴墓域

|

317図面 環状列石と竪穴墓域

環状列石と竪穴墓域

|

外帯,内帯

砂利集積1

埋設土器

玉

|

竪穴墓域

砂利集積3,4

|

砂利集積2

|

|

|

| |

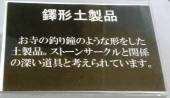

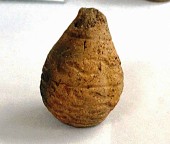

320イカ形・鐸形土製品 鷲ノ木遺跡

|

お寺の釣鐘のような形をした土製品。

ストーンサークルと関係の深いどうぐと考えられています。 |

|

鐸形土製品

|

鐸形土製品 |

イカ形土製品

|

イカ形土製品

|

鐸形土製品 |

|

330鐸形土製品

|

平成21年7月21日、町教育委員会では鷲ノ木遺跡・鷲ノ木4遺跡から縄文時代の「イカ形土製品」を含む鐸形土製品6点を、町文化財第4号に指定しました。

指定理由

・国指定史跡鷲ノ木遺跡のストーンサークルに関係するもの(学術的価値)

・町名産「いかめし」に似てることや、森町でしか出土していないこと(希少価値)

特徴

全形は、釣鐘状、胴部は空洞、頭部につまみ状突起を持つ土製品。

縄文時代後期前半(4000年前)に北海道は南部から東北地方で作られた祭祀・儀礼の道具。

「イカ形土製品」は鐸形土製品の変形したもの。イカを思わせる三角形の頭部。他の鐸形土製品よりやや大きい。

※縄文後期には、縄文人はすでに、イカ刺し・焼きイカ・干しイカのあぶり物などを食べていたのでしょうね。

今と違ってイカの量は海にあふれて、きっと海岸に打ち上げられ、早朝に波打ち際に拾いに行けたのでしょう。ウラヤマシイデス |

|

「イカ形土製品」は、町名産「イカメシ」とそっくりの形・大きさということで、平成11年の発見当時以来注目を集めてきましたが、その後、学術研究者や町文化財調査委員会、教育委員会での検討・審議得て、町指定文化財になりました。

今回の指定で町指定文化財は4件になります。

どの文化財も、町の暮らしや自然と密接に結びついて生まれたもので、森町の個性であり、財産であります。

文化財を守るその価値を見つめ直すことを通じて、大切なものを未来の森町のために伝えていきましょう。 |

|

|

いかめしと記念撮影 |

|

|

|

※イカ形土製品は鐸形土製品が変化したものか

鐸形土器ってなに?舌を吊るす穴があり、音が鳴るのでなく、よくわからない製品だ。

東北北部伊勢堂岱遺跡などで出土したキノコ型土製品は、毒キノコの幻覚作用儀式などではなく、食用キノコの見本だった。

イカ形土製品は、使用目的は不明だが、鐸を作る途中でふざけてイカにしたではなく、初めから真面目にイカを作ったのではないだろうか。

|

340館内全景

|

| |

| |

350鳥崎遺跡 縄文後期~晩期

|

鳥崎遺跡は鳥崎川から西に約400m離れた海岸段丘上に所在します。

1959年(昭和34年)に熊野喜蔵氏の手により、縄文時代後期前半の土器(トリサキ式土器)が見つかり、

1974年(昭和49年)には、函館本線森-石谷駅間の複線化に伴い発掘調査が行われ、中世~近世(1640年以前)の畑跡の畝状遺構と

縄文時代後期を中心とする遺物が出土しています。

1983年(昭和58年)には小学生により縄文時代晩期の土偶と壺形土器が遺跡周辺の海岸沿いで拾われました。

2011年(平成23年)と2018年(平成30年)~2019年(令和元年)に森町教育委員会で調査を行い、海岸沿いの急斜面上で、

縄文時代晩期の朱彩土器や完形の鉢形土器などの複数の遺物を確認することができました。 |

写真引用「コラムリレー(第108回)鳥崎遺跡」

|

晩期壺形土器 |

トリサキ土偶

土偶底面の穴 |

遮光器土偶の模倣土偶

|

鳥崎遺跡 |

1640年より前の畑の畝

溝状遺構

|

※上写真②の壺形土器は、250で出た赤彩土器と同じである。変形工字文か雲形文かの大洞式(亀ヶ岡式)土器ではないですか。

つがる市木造町で焼成され、津軽半島先端の宇鉄遺跡か赤根沢の赤色顔料で化粧された壺が、十三湖から船出して噴火湾に入り、

森町に運ばれた。沢山は運べなかったはずだが、雲形文の土偶や壺は少なくとも2個以上は運んだことになる。

下写真の壺では、250の赤彩土器と同じものとは、到底判別できなかったでしょう。

|

351

|

|

|

鳥崎遺跡 後・晩期

縄文晩期

土偶

壺形土器

朱彩土器

完形鉢形土器

中世~近世

畑跡の畝状遺構 |

|

|

|

畝状遺構検出状況

|

1980年頃に発見された土偶と壺 |

|

|

鉢形土器の発見 |

|

| 353トリサキ土偶

|

355鳥崎遺跡 縄文晩期

|

壺形土器

鳥崎遺跡周辺で発見された縄文晩期の壷形土器。赤色顔料が全体に塗られていた痕跡が残っています。

鉢形土器

完形の状態で発見された縄文晩期の鉢形土器。 |

|

| |

360尾白内貝塚 続縄文時代

|

尾白内貝塚は、現在のパークゴルフ場(旧尾白内中学校)に所在します。井堰は昭和25年(1950年)に近所の小学生によって発見されました。

貝塚発見の話は、瞬く間に広まり、同年に東京大学文学部考古学研究室の駒井和愛教授主導の下、発掘調査が行われました。

この時の調査によって、ホタテ、ウバガイ(ホッキ貝)などの貝類、イルカ、クジラなどの骨が縄文土器や石器とともに大量に出土し、東京大学へ運ばれました。

その後、昭和55年(1980年)、平成4年(1992年)、道路工事に伴う緊急発掘調査が森町教育委員会によって行われました。

調査の結果、縄文時代晩期から続縄文時代にかけての遺跡であることが確認されました。

※東大からは発掘報告書は届かなかったようですね。まるで成果だけ持っていくんですね。 |

|

| 361尾白内貝塚

|

365尾白貝塚出土土器

|

| |

370尾白内貝塚出土遺物 |

371

尾白内貝塚出土遺物 |

|

|

|

|

|

|

石鏃・尖頭器 |

|

こんな鋭い石鏃見たことない。 こんな鋭い石鏃見たことない。

精緻な芸術品。

職人わざ。 |

|

どこかに、ここでは石鏃と尖頭器を区別しないと記述がありました。 |

石鏃・尖頭器 |

|

|

|

|

|

※魚形石器 (ルアー)

|

魚のような形をしていた道具です。漁の際にルアーのように使っていたと考えられています。

※このほかにも鰹節形石器と呼ばれるものも同じルアーの種類です。

それ以外に、ビビちゃんの愛称の鳥形土製品があります。長くその正体がつかめなかったのですが、 (鳥形土偶とも思われていた)

近年、これも鳥形ルアーであることが わかりました。美々ちゃんはかなり大きな土製品で信じられないかと思います。

以前、魚が鳥を襲う(引きずり込んで丸呑み)動画を見たことがあります。一つはロウニンアジが太平洋の真ん中で渡り鳥などを襲う様子。

また、アオサギが小魚捕食している時に、メーター級の鯉が、アオサギの頭を咥えて水中に引きずり込もうとする様子です。

今と違って、魚業資源(魚類)が世界の海に溢れていた縄文時代には、まるで小説「老人と海」の世界のような、

小さな丸木舟で30cm以上もある魚を丸呑みする大物の捕食魚や、

海鳥を丸呑みするような巨大な魚が、沿岸漁業の対象になっていたのでしょう。うらやましい限りです。

※そうすると、尾白内貝塚は、漁撈のムラだったようです。 |

大型ナイフ? no caption no caption |

ヘラのようにも見えますが先端に刃が付けられているので、大型ナイフのようです。

見た目はエスキモーの女性用ナイフであるウルそっくりです。 |

|

| |

373石斧

|

375食物残差

骨

|

ハマグリ

|

シカ骨

|

ヒラメ・イルカ

※巨大なヒラメです |

アシカ・クジラ |

クジラ |

海鳥類・サメ・マグロ |

マグロ・アシカ |

|

|

|

|

|

| |

| |

400縄文時代

|

410縄文時代の自然環境 |

411

|

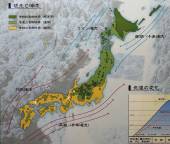

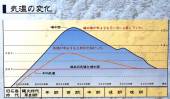

寒冷な氷河期が終わる頃、今から約2~1万年前を境に徐々に温暖な気候になってきます。世界各地の氷河が解け、海水面が上昇し、湖であった日本海に対馬暖流が流れ込み、日本列島は、温暖湿潤な気候になります。

北海道は、石狩低地帯以東では、針葉樹林が広がる大陸側に近い気候や植生を示し、南西部の渡島半島では、東北地方と共通する落葉広葉樹林帯を形成しています。

約6千年前(縄文時代前期)には、海水面の上昇が進み、気温は今より平均2~3度高く、海水面は平均5~6m高かったと言われています。

このような気候の変化により、日本列島には、動植物や魚介類等の豊富な資源が利用できるようになりました。 |

|

縄文時代の自然環境

|

植生と海流 |

気温の変化

縄文前期前半期に海進最大値+5~+6m

弥生時代に現代高 |

|

|

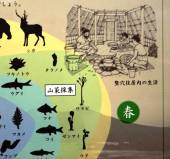

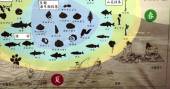

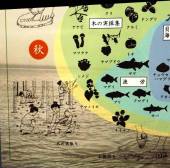

413縄文カレンダー

|

縄文時代の食糧獲得を始めとする様々な行動は、自然の移り変わりに合わせ、計画的に行われていました。自然の恵みを上手に利用する方法を熟知していたからこそ、縄文文化は、自然との共生を成し遂げ、1万年以上も続いたのでしょう。 |

縄文人の一年 |

|

|

|

|

|

冬 狩猟 |

春 山菜採集 |

夏 漁撈 |

秋 漁撈 |

秋木の実採集 |

|

|

| |

| 420 |

421石器

|

削器:皮を切ったり木や骨を削ったりするための道具です。

搔器:皮の裏側に付いた脂肪をそぎ落とす、 皮なめしの道具です。 |

|

422

|

石槍:狩りのための道具です。 大型 の動物を仕留めるために使わ れていました。

石鏃:狩りのための道具です。 基部 をもつものや三角形のものなど様々な形がつくられました。 |

|

423

|

つまみ付ナイフ:一端につまみ部を持ち、刃部が付 けられた石器。

石錐:穴をあけるための道具です。 |

|

424

メノウ

|

遺跡からは、メノウの破片が大量に出土することがあります。

非常に硬く加工が困難ですが、石器として利用していました。 |

石斧素材

|

石斧を作る途中のもの。

細かな磨り切り痕が残っています。 |

|

石を磨き、先端に刃部をつけた石器。

木を切ったり加工したりするために使っていました。 |

北海道式石冠 |

北海道式石冠 |

冠のような形から名前が付けられています。

食べ物を磨り潰すための道具と考えられています。 |

たたき石

|

堅い木の実の殻などを叩き割るための道具 |

石皿

|

木の実を叩いたり磨り潰したりするための台としての道具 |

磨石

|

木の実を叩いたり磨り潰したりする道具 |

石錘 |

浅い溝がつけられている石器。

漁の際に網の先につけられたものと考えられている。 |

|

| |

430石器 |

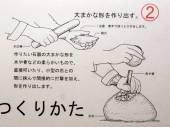

431石器の作り方

|

①原石から剥片を剥離する

|

大きな石で原石(頁岩や黒曜石など薄くはがれる性質を持つ石が良い)を打撃し剥片を剥離します。 |

②大まかな形を作り出す

|

作りたい石器のおおまかな形を木や骨などの柔らかいもので、直接叩いたり、小型の石との間に挟んで間接的に打撃を加え形を作り出します。 |

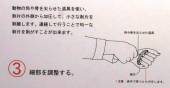

③細部を調整する |

動物の角や骨を尖らせた道具を使い、剥片の外側から加圧して、小さな剥片を剥離します。

連続して行うことで均一な剥片を剥がすことができます。 |

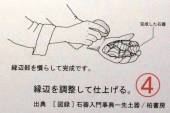

④縁辺を調整して仕上げる

|

縁辺部を慣らして完成です |

|

433黒曜石製石器

|

黒曜石

溶岩が急激に冷えて固まってできたガラス質の石です。

北海道では、白滝が黒曜石産出地として有名で、サハリンや沿海州や青森県などでも見つかることがあります。 |

|

| |

440祈りの道具

|

遺跡から出土するものには、土器や石器の他に、土偶や石棒など土や石を使って作られた用途不明の道具があります。

その多くは、普段から使用するものではなく、祭りや祈りごとなど、特別な日に使用されたものと考えられています。 |

|

| 441

|

443

右端から提示します |

|

土玉 |

赤彩土器

|

赤彩土器 |

赤彩土器 |

|

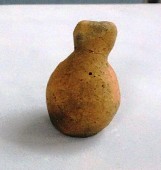

444土器片加工製品 土器片を利用し、円形や三角形などに加工したもの。

きのこ形土製品

|

|

可食キノコの見本。私も子供の頃にキノコ狩りの経験があるが、食用と有毒の見極めは素人には不可で、間違うと重大な事態を引き起こします。

以前の見解:シャーマンが陶酔世界に入るために弱毒性のキノコを口にする。

毒のあるキノコが祈祷の供え物として、土製品で作られた。 |

|

445土偶

|

土偶の顔 |

|

|

|

|

土偶の脚部 |

|

|

|

|

※ちなみに割れた靴の内部から生焼けの粘土が出ている

。 |

|

446有孔石製品 装身具

|

447玉と石棒

|

no caption |

|

|

見事な造形だけど何の道具だろう

異形石器 |

|

石器片  |

|

|

|

|

|

玉 |

|

|

|

|

|

石器と石器片?

no caption |

|

|

|

|

|

石棒 |

|

|

|

これだけ徹底した破壊は、石棒を赤熱して急冷などを伴うクラックを入れて打撃したのではないか。 |

|

| |

500続縄文以降

|

510続縄文時代

|

今から約2000年前には、大陸から伝わった稲作や鉄器制作技術が西日本から東北地方に広がり「弥生時代」へと移り変わっていきます。

一方、北海道には稲作が伝わらず、縄文時代の生活を発展させていきます。この時代を「続縄文時代」と呼んでいます。

当時の人々は、狩猟・漁労採集を生業としながら、他の地域の人々とも積極的に交流し、弥生文化やサハリンの文化を受けながら、北海道独自の文化を形成していきました。

森町でも続縄文時代の遺跡は確認されていて、鷲ノ木遺跡では数多くの続縄文土器や焼土列などが発見されています。

また尾白内貝塚では、ヒラメやクジラ、アシカといった動物骨や埋設土器などが出土しています。 |

|

| 511続縄文時代の遺跡

|

520続縄文土器

|

526続縄文期前半の土器

|

続縄文期前半は、道南を中心に広まった、幾何学的な沈線と帯のように長い縄文がつけられた土器が使われていました。 |

|

527続縄文期後半の土器

|

続縄文期後半は、道央を中心に広まった微隆起線で文様が付けられた土器が使われていました。 |

|

| 528続縄文期の土器

|

| |

530擦文時代

|

531

|

約1400年前から約800年前、本州では飛鳥・奈良・平安時代であった頃の北海道は、続縄文時代に続き、独自の文化を形成していました。

この時期に使われていた土器が、木のヘラのような工具で擦った文様が付けられていたことから「擦文時代」と呼ばれています。

擦文時代には、北海道と他の地域の人々との交流が活発に行われていたと考えられており、本州と同じようにカマド付きの四角い竪穴住居で生活を営み、本州で使われている土師器や須恵器、鉄製品などを手に入れていました。

森町の遺跡では、御幸町遺跡から擦文土器や大型の須恵器が出土しています。 |

|

533擦文土器

|

擦文土器は、6世紀から13世紀頃の北海道で使われていた土器です。

縄文に代わり、木のヘラなどの工具で、刻み目などの紋様が付けられるようになります。 |

|

| 535

|

537須恵器の大型壺

|

御幸町遺跡から出土した須恵器の大型壺。

青森県五所川原窯跡で生産された物が森町に持ち込まれたと考えられています。 |

須恵器大壺 |

|

|

| |

| |

550近世

|

本州で武士と呼ばれる自分の人々が台頭していたころ、北海道はアイヌの人々が生活していた時代になります。

北海道南部は本州から渡ってきた人たちが移り住むようになり、砂○に1532年、鷲ノ木には1601年に本州から出稼ぎにきた漁師たちが定住し村を作りました。

この時代の森町の遺跡では、上台2遺跡や森川5遺跡、鳥崎遺跡などから畑跡と推測される畝状遺構が多数発見されています。 |

|

史跡 森桟橋跡

明治五年、函館~森・・・室蘭~札幌間(札幌本道)の新道建設工事が開始され、翌六年には全長二五五㍍の森桟橋(波止場)が完成しました。

脚材には、栗の木(茅部栗)が多く使われ、また当時鷲ノ木村で湧出していた石油を橋脚の防腐剤として使用しました。(総工費約二万円)

完成とともに定期便 (汽船稲川丸)が運行され、当時の森村は旅人等の往来で大賑わいました。

明治十四年(九月)、明治天皇本道御遊幸時にはこの桟橋より上陸されました。

明治二六年、函館~室蘭間の定期航路が開始され、一時廃止となりますが、同四十一年民間会社によって運行が再開されました。

しかし、昭和三年に長輪線の鉄道(長万部~輪西間)が開通したため船の利用者が減り、ついに再開後二十年を経たところで廃止となりました。

現在地には、朽ち果てた橋脚材が数十本と「明治天皇御上陸記念碑」が残っています。

平成二年三月 森町教育委員会 |

|

551陣屋・台場跡

|

江戸時代の終わり頃になると、欧米諸国が海外進出のために勢力的な活動を行い、日本にも強い圧力をかけていました。

特に北海道は、ロシアなどの国が上陸を試みており、江戸幕府は警戒を強めていました。

幕府により噴火湾一帯の警備を命じられた南部藩により、室蘭・長万部・砂原に陣屋が築かれ、砂原陣屋には常に30~50人の藩士が駐屯していたと伝えられています。

少し時は進み、箱館戦争の際には、榎本武揚率いる旧幕府軍が鷲ノ木に上陸し、五稜郭に向けて進軍します。森町は後方拠点として兵糧の確保や新政府軍の侵攻を警戒する役割を担い、噴火湾南岸の海岸沿いには、いくつもの砲台が設置されました。

※陣屋:北方警護の南部藩の陣屋。 台場:外国船警戒の砲台 |

|

陣屋・台場跡 |

|

史跡東蝦夷地南部藩陣屋跡砂原陣屋跡 |

深さが3mある砂原陣屋跡の堀

|

|

|

553須恵器

|

須恵器は朝鮮半島から製法が伝わり、本州では古墳時代(5世紀)から平安時代(10世紀)まで生産されていました。

北海道では須恵器を生産していた痕跡が見つかっていないため、遺跡から出土する須恵器は本州から持ち込まれたものと考えられています。

※津軽半島五所川原窯

※五所川原の須恵器を北海道各地に運ぶために、運搬技術も相当進歩したのではないだろうか。アイヌの板綴舟では小さくてコスパが悪い。

もっと大きな船で、水の入らない、構造船。しかも北海道各地に進出するために、沢山の船が出航していったのではないだろうか。

そして、この船は、津軽半島や下北半島から、また、北海道各地から産物を運んだり、人を運んだりしたのでしょう。

その船の大きさは、今では誰にもわからないのでしょう。 |

|

|

須恵器 御幸町遺跡 |

須恵器

|

|

|

御幸町遺跡出土遺物 |

羽口

|

御幸町遺跡の住居跡から出土した。

鉄を作る際に炉に差し込まれる送風管です。

※これは鍛冶炉のようです。 |

|

|

|

鷲ノ木1遺跡

寛永通宝 江戸時代

1636初鋳造

|

|

砂原遺跡

陶磁器

|

森桟橋遺跡

五銭(明治27年鋳造)

一銭(大正7年製造)

|

文久永宝

江戸幕末期の銅銭

|

五銭 明治24製造

一銭 大正7製造 |

|

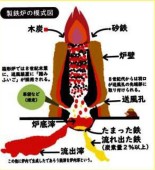

554※考察?資料? 北海道における鉄生産

|

以前は、北海道では鉄生産は行なわれていなかったと聞いていたのですが、道南の南端では行なわれてたとの文献があります。

AI による概要

・北海道では、主に函館市とその周辺、渡島半島などで製鉄遺跡が発見されています。具体的には、函館市鉄山町や、古武井海岸、志海苔などが挙げられます。これらの遺跡からは、製鉄炉跡、鍛冶場跡、竪穴住居跡などが確認されており、中世から近世にかけて、製鉄が行われていたことが示唆されています。

・北海道には複数の製鉄遺跡が存在し、特に渡島半島先端の恵山や、函館の鉄山町などでは製鉄が行われていたことが示唆されています。

これらの遺跡からは、製鉄炉跡や鉄滓などが発見され、当時の製鉄技術や生活に関する情報を提供しています。

主な北海道の製鉄遺跡:

古武井海岸:

・渡島半島先端の活火山恵山の海岸(特に古武井海岸)では、黒い砂鉄が豊富に存在し、製鉄が行われていたと考えられています。

函館市鉄山町:

・名前から製鉄地があったと考えられており、文献資料にも中世から近世にかけて製鉄が行われていたことが記されています。

・函館の東部に位置する鉄山町では、中世から近世にかけて製鉄が行われていたことが文献史料から示唆されています。

志海苔 (函館市):

・コシャマインの戦いの舞台となった場所で、製鉄炉跡、鍛冶場跡、工人たちの縦穴住居跡が検出されています。

・志海苔では、製鉄炉跡や鍛冶場跡、竪穴住居跡などが発見され、10世紀後半から11世紀初頭の製鉄関連の施設であることがわかっています。

その他:

・北海道では「北回りの鉄」という言葉が使われ、古い鉄器の存在が知られています。

・北海道各地で、砂鉄や鉄鉱石を利用した製鉄が行われていた可能性があり、遺跡や文化財の調査からその痕跡が見つかっています。

|

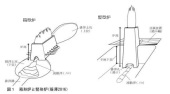

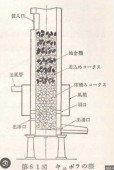

円筒形製鉄炉とキューポラ溶解

|

中国地方では箱型の製鉄炉が現代まで使い続けられています。新潟県柏崎では最初は箱形炉、やがて円筒炉に変わります。変わった理由は、円筒炉の方が効率がよかったのでしょう。それは、円筒炉の方が熱効率が良かった。原料が砂鉄から粗鋼に変わった。技術が高まった。などでしょうか。

円筒炉は生産量は少ないものの、毎回壊してしまう箱形炉に比べ、複数回の繰り返し再利用が可能で、使いやすかったようです。

箱形炉では四角い箱の中で大量の木炭を投入し、赤熱させ、温度が上がった頃合いを見計らって木炭と砂鉄を繰り返し投入する。やがて

炎の色などを見ながら経験とカンで判断される生産方法のようです。

円筒炉でも、円筒炉の側面に開けた穴から風を送り温度を一定に保ちながら一酸化炭素によって砂鉄を還元していきます。

アニメ「もののけ姫」の中で、アシタカがフイゴを踏む場面で最初に大きく踏み込んで、女たちが驚きの声をあげる場面がありました。

が、あのようなことは溶解炉では御法度で、炉内の様子を見ながら一定の風を送り続ける。突然強い風を送ると急激に温度は上がるのですが、

炉の下半分に詰めた木炭が一気に燃焼してしまい、上から入れた木炭と砂鉄の層が下に下がってうまく還元されず、失敗するようです。

アニメの舞台は西日本の箱形炉のようでしたが、箱形炉でも同じで、底に積み込んだ木炭層が早く燃焼してしまえば、上に積もった砂鉄は十分に溶解する閑もなく下に落ちて、失敗するようです。失敗した鉄のかたまりが今に残る写真があります。

製鉄炉と言うのは、下の方で木炭を赤熱させて高温度を持続させながら、発生した二酸化炭素を一酸化炭素に分解し高温下で赤熱した砂鉄と反応させて還元し、溶融した鉄は自重で木炭層を滴り落ちて炉底に溜まる。

炉の高温を保つために最初に入れた木炭の完全燃焼時間と、下からあがる高熱によって砂鉄が赤熱して還元する量。

下に入れた木炭の量を最大限に生かして次々と投入する砂鉄と木炭を最大量にして、全てを還元鉄にできる技術こそが長年の熟練とカン、職人技なのでしょう。

円筒炉の構造や利点、使用法を再現した図や動画は見たことがなく、もっぱら島根の箱形炉がたたら製法として動画も映像も流布している。

(最近、関東地方で女性村下として自家製鉄の動画を発表している平田鍛刀場の、現代の円筒炉で玉鋼製造の動画を見ました。)

(女性村下は木炭と砂鉄で鉧(けら)という炭素量の少ない鉄、鍛造に適した鍛鉄を作っています。柔らかく割れにくい)

昨夜、YouTubeに「鋳物の技術キューポラ溶解」という動画が突如上がってきて、吉永小百合が十代の頃の映画「キューポラのある街」を思い出したが映画は見ていない。

キューポラは円筒炉で、鋳物造りのために鉄を溶解する。動画は三菱化成がその最適な運用技術を広めるための映画をYouTube化したものです。

映画では高温度でくず鉄を投入し、炭素量の多い銑鉄(ずく)を作って鋳物を生産しているようです。硬いので割れやすい

この動画の中で展開される溶解方法は、古代中世の円筒炉の操業方法を彷彿とさせるものでした。

つまり、その技術は、古代中世の円筒炉の運用方法と大変よく似ているのではないかと思いました。

私にとっては、さっぱりわからなかった竪形炉(円筒炉)の運用方法が少しわかった気がしました。 |

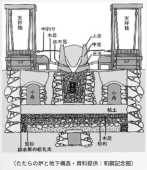

箱形炉

箱形炉と竪形炉の

基本構造

引用「古代鉄生産技術の展開」 |

箱形炉➀

引用「住まいの資材物語 金属(4)」 |

箱形炉上部構造② |

➀図は大変複雑な構造が示されているが、

本来は上部構造②だけで宵のである。

下部の地下構造は地下からの水分の浸透や熱の放散を防ぐための仕組みである。

逆に言うと、いかにたたらを高温に保てるかが重要な命題であった。 |

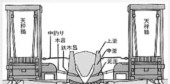

円筒炉

製銅炉

引用「古代の銅精錬」 |

半地下式円筒竪型炉

引用「古代の銅精錬 |

写真と図は銅鉱石を取り出すための炉であるが、材料以外は製鉄炉と同じであろう。

以前見た製鉄炉の図では、炉口に上がるために土で炉の両側に斜面が設けられていた。

但し、この図では、炉底部にうずたかく詰められた木炭の層がなく、木炭層と共に原料が鉱石が

下まで落ちています。これでは原料は溶けないので、下二段目までは木炭層を描くべきです。 |

|

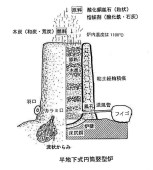

鉄ができる過程

砂鉄から鉄を作る過程においては、 製鉄炉の中で少し複雑な化学反応がおこっています。

➀砂鉄の主成分はマグネタイト、つまり鉄と酸素の化合物です。

②木炭を燃やすと二酸化炭素ガスが発生し、 さらに空気が不足しがちな製鉄炉の内部では一酸化炭素ガスが発生します。

③高温になった炉の中では、一酸化炭素ガスが砂鉄の中の酸素と結合して二酸化炭素ガスとなって炉の上に昇っていきます。

これを「酸化還元反応」 といいます。

④この結果、酸素との結合が解けた鉄同士が集まり、 炉の底でまとまっていきます。

ただ、純粋な鉄のままだと、 溶けるために 1,500度 以上の温度(融点) が必要になってしまいます。

⑤そこで鉄の融点を下げるのに大きな役割を果たすのが、炭素です。

鉄のなかに炭素が2%以上溶け込むことにより、融点は 1,150℃ まで下がり、ドロドロに溶けた鉄になります。

⑥一方、 砂鉄から分離した 「鉄滓(不純物)」 もドロドロに溶かし、 それを炉の外に排出しなければ、炉の中が鉄で満たされてしまいます。

⑦そこで重要な役割を果たすのが、シリカなど粘土に含まれる成分です。※このシリカは炉壁の成分を指し、炉壁と反応することを意味します

シリカはチタンと溶け合うことにより、融点を下げる役割があります。

これにより砂鉄に含まれる不純物は、炉の外に排出できるようになります。 |

鉄ができる過程

引用「ふくしま鉄物語」 |

製鉄炉の模式図 |

・8世紀からは羽口が送風孔の先端部に取り付けられる。

・箱形炉では8世紀末葉に、送風装置に「踏みふいご」が採用される。

〇炉底滓:炉底に溜まった鉄滓、

〇流出滓:流れ出た鉄滓

〇炉内で生成したであろう鉄滓を炉内滓という。

たたらの種類

●炉底に溜った鉄:鉧。鍛造=叩き伸ばしたりして製品を作る。

●流れ出た鉄(炭素量2%以上):銑鉄。溶けやすい、割れやすい性質。鋳物製品用。 |

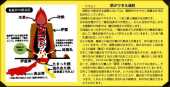

キューポラの概要

引用コトバンク |

キューポラ:ラテン語cupolaが語源。樽や小さな桶を意味し、キューポラ炉が直立円筒形で樽に似ていることから命名。

英語ではcupola furnaceで、cupolaだけでは屋根につけられた排気塔の屋根を意味する。

キューポラ炉は鉄をコークスで溶かして鋳物用銑鉄を得るための炉です。

キューポラ炉の構造や使い方は、円筒炉=竪形炉の進化型と言えるもので、

YouTube動画「鋳物の技術キューポラ溶解」をご覧頂けると納得されるかと思います。

※古いドキュメントタッチで、音楽が少々びっくりですが、我慢してご視聴いただけると幸いです。 |

・ちなみに、キューポラ炉でも、(箱形炉・竪形炉でも)

下に詰め込んだコークスの燃焼熱で投入したクズ鉄が溶け、コークスの間を通って底に溜まり、出湯口(出銑口)から銑鉄を取り出す。

鉄滓を排出する出滓口は、出湯口(出銑口)よりも上にある。これは古代の赤土製の箱形炉・竪形炉と同じで、鉄よりカスの方が軽いので、

出湯口の上にあり、炉内がカスでいっぱいにならないように排出していく。

・新潟県や東北地方青森県などでの製鉄に関しての、竪形炉・円筒炉について、砂鉄ではなく、原料鉄を溶かしたのではないかという疑問は

このキューポラ炉を考えて、ますます深まってきました。 |

・脱炭という作業

柔らかく、強度の低い、軟鉄をつくる作業。

高温にさらされた溶鉄は、表面から空気中の酸素と反応して鉄中の炭素がCO2やCOとなって減少していく。

このことから、古代中国では、高温にした溶鉄に鉄棒を突っ込んでかき混ぜることによって脱炭していた。

日本では銑鉄を大鍛冶場で再度高温にして脱炭し、錬鉄にしていた。

・鍛造とは

鉄を叩いて鉄内部にある結晶の空隙を潰し、結晶構造を細密化し、結晶同士の結びつきを強め、強度を高める。

※よくわからないが、日本刀は、玉鋼の中でも炭素量の多い部分を鍛造して強度を高め皮鉄とし、その心鉄に炭素利用の少ない玉鋼を挟んで、硬柔硬のサンドイッチ構造を作ったものらしい。引用「日本刀のつくり方-日本刀の素材」

だとすると、昔からいう、鋼のような強さ って、??? 鋼は柔らかくて曲がりやすいのか? |

| |

555環状列石とその人々

|

| |

| |

| |